国内译学词典研究述评(1988—2018):成就与挑战

吕凌云

(1.四川外国语大学 英语学院,重庆 400031;2.衡阳师范学院 外国语学院,湖南 衡阳 421002)

译学词典①是译学知识工具书,它汇集译学词语,按某种次序排列,描写译学的历史和现状,解释各词语所代表的事物和概念,为读者提供了解和研究译学的相关信息[1]。译学词典是翻译学和词典学研究的重要成果,是这两个学科理论与实践结合的产物。一方面译学词典编纂实践能检验这两大学科的发展成果,另一方面翻译学和词典学的学科理论又能给予译学词典编纂重要指导。一个国家、一个民族的译学词典,可以折射出这个国家、这个民族翻译的实践与理论发展的状况[2]。译学词典研究是横跨翻译学和词典学两大学科的交叉学科研究,作为翻译学研究的重要组成部分,译学词典研究在内容上以翻译学科内容为主,包括翻译学领域的理论、流派、代表人物、术语甚至重大翻译事件的梳理和汇编;在词典学层面,译学词典研究属于专科词典研究,重点考察翻译文献在词典收录过程中的编纂原则、编排体例等,包括结构、条目、释义、前言、附录等。

以1988年林辉主编《中国翻译家词典》②为标志,国内译学词典历经三十年的发展,取得了诸多成就,主要体现在三个方面:(1)编成或编译了一批较高质量的译学词典;(2)发表了一批译学词典研究的论文;(3)举办了多次有关译学词典的学术会议。同时,我们也应该清醒地认识到国内译学词典的发展依然存在不均衡、不稳定、不全面等诸多问题。孙迎春[3]认为:“在建立与发展翻译学的过程中,不应忽视或看轻译学词典编纂的实践及其理论研究。”在翻译学科蓬勃发展且业已取得丰硕成果的今天,在中国文化“走出去”的时代背景下,梳理和探讨译学词典的发展显得十分必要且意义非凡。论文从译学词典研究的实践和理论两个方面——译学词典编纂编译和理论探讨,综合梳理了国内译学词典发展取得的成就和面临的挑战,并尝试提出自己的建议,旨在唤起学界对译学词典研究的重视,推动译学词典编纂与研究,保持翻译研究的多元和均衡发展,助力如火如荼的翻译研究和中国文化“走出去”战略。

一、译学词典编纂实践

自从1988年国内第一部译学词典问世以来,在过去的30年间,国内共编著或编译译学词典21部,成果丰硕。概括起来,这21部译学词典内容涉及面广,主要涵盖翻译理论、翻译史、翻译家、译学术语、专名翻译、百科知识等译学研究的不同方面;从1988年至2018年,几乎每个年代都有多部不同的译学词典问世,或大型或小型,或综合型或主题型,它们见证了学者们对译学词典研编的不懈努力和孜孜以求(见表1)。

表1 1988—2018年 主要译学词典统计(按出版时间排序)

特别值得一提的是,国内学者在进行译学词典编纂的同时,并未一味 “闭门造车”,而是不忘保持国际视野,加强与国际译学届在译学词典编纂方面的交流,及时引进或编译国外最新编纂的译学词典,在2004年和2005年共引进或编译了4部国外译学词典。

二、译学词典理论研究

孙迎春[3]指出,翻译学词典编纂及其理论与方法的研究,在国内外都是一个崭新的课题。中外大中型综合性译学词典的问世,均始于1997年,国内有林煌天主编的《中国翻译词典》(1997)、孙迎春主编的《译学大词典》(1999),国外有Mark Shuttleworth与Moira Cowie编写的DictionaryofTranslationStudies(1997;《翻译学词典》)、Mona Baker主编的RoutledgeEncyclopediaofTranslationStudies(1998;《劳特里奇译学百科》)等。

作为专科词典,伴随着翻译学研究的热潮,译学词典编纂实践开展得如火如荼,并取得了丰硕成果。但是译学词典的理论研究却显得冷清了许多,虽然取得了一定成绩,但与翻译学研究热火朝天、成果众多的局面相比则显得极不协调、极不均衡。

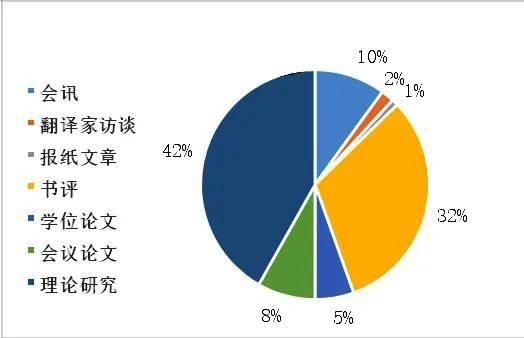

(一) 译学词典理论研究文献数量统计

笔者在中国知网(CNKI)以分别以“译学词典”和“翻译词典”为主题词进行检索,共检索到有效论文(1995—2018)110篇,其中中文核心期刊论文及CSSCI论文共40篇,主要包括以下几类:1.会讯(共11篇);2.翻译家访谈(2篇);3.报纸文章(1篇)4.书评(35篇);5.硕博士学位论文(6篇);6.会议论文(9篇);7.理论研究(46篇)。如图1所示:

图1 译学词典理论研究文献类型分布

(二) 译学词典理论研究文献时间分布

根据译学词典理论研究的论文所作的数据统计分析可以看出,译学词典理论研究在2005和2013年曾出现两次短暂的高潮,相关文献数量分别达到16篇和9篇,但大多数时候基本处于平淡甚至低谷状态,有三年(1996年、1997年、2014年)没有一篇相关论文,这与翻译研究年均产出动辄近9 000篇的论文相比(笔者以“翻译”为关键词在中国知网(CNKI)搜索到的论文数量是213 315(1995—2018),年均8 888篇),实在太过冷清(见图2)。

图2 译学词典理论研究文献时间分布

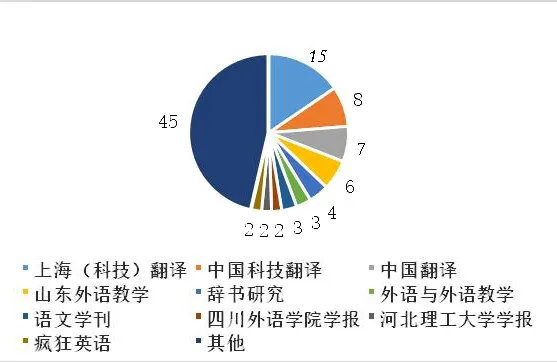

(三) 译学词典理论研究文献期刊分布

就译学词典研究论文的期刊分布而言,《上海翻译》共刊发了15篇译学词典的研究论文,排名首位(占15.96%),其次为《中国科技翻译》(共8篇,占8.51%),排第三位的为《中国翻译》(共7篇,占7.45%),其后为《山东外语教学》(6篇,6.38%)和《辞书研究》(4篇,4.26%)。从译学词典研究论文的期刊分布可以看出,译学词典理论研究充分体现了翻译学和词典学的跨学科特色,该类论文主要由外语类和辞书类期刊刊载(见图3)。

图3 译学词典理论研究文献期刊分布

(四)译学词典理论研究文献作者和机构分布

在作者分布方面,孙迎春以14篇论文的拥有量独占鳌头(占12.72%),曾东京携8篇论文排名次席(占7.27%),赵巍和范敏则以5篇(占4.55%)并列第三位,黄希玲、文军和高雷分别以4篇(占3.64%)、3篇(占2.73%)和2篇论文分居四、五、六位。在机构分布方面,孙迎春所在的山东大学实乃译学词典理论研究的重镇,共贡献32篇论文(占29.09%),其次为上海大学(21篇,占19.09%),聊城大学(4篇,3.64%)(见图4、图5)。尤其值得注意的是,其中共6篇硕博士学位论文全部来自山东大学,这再一次印证了山东大学在译学词典理论研究方面的执着和坚守,证明以孙迎春为带头人的山东大学团队已然成为国内译学词典研究的一股中坚力量。

图4 译学词典理论研究文献作者分布

图5 译学词典理论研究文献作者机构分布

(五)译学词典理论研究主题分析

在笔者所搜录到的110篇有效文献中,除去会讯外,译学词典理论研究的文章有99篇,其涵盖的主题主要包括以下几个方面。

1.译学词典评价研究

在99篇理论研究文章中,共有35篇是关于译学词典评价的,占1/3强。有些译学词典评价重点是推介,即主要肯定该词典的地位和作用,着重分析其优点,如林穗芳、刘重德、许钧、郭著章都对《中国翻译词典》给予了充分肯定和高度评价;有些评价重点是“挑刺”,即着重指出某部译学词典编纂中的不足并提出具体修改意见,如李绍明、王向远、陈从阳等即属于此类;有些则通过对比不同译学词典,总结其异同,突出不同词典的编纂特色,如尹衍桐、周小微、杜晓、张君等。此外,余富林、陈菲、李幼秧、罗选民、黄希玲、钱文伟和孟臻、苏珊、曾东京、于秀华和肖征等都从优点和不足两个方面较为全面地评价了不同的译学词典。总之,译学词典评价研究经历了“由最初印象式、点评式评介发展至全方位评介”[4]的过程,涵盖了译学词典的体例、收词量、检索、结构、条目、释义、附录等不同方面,使整个评价变得更科学、理性、全面、系统、有针对性,并逐渐形成了较规范、科学和可操作的评价体系。

2.译学词典编者研究

作为译学词典编纂的主体,对译学词典编者的研究有助于我们深入了解编者的心路历程、理论主张、实践心得,从而更好地了解译学词典本身及译学词典编纂实践和理论研究。该项研究主要包括编者访谈和编者主体性研究两方面,邵雪萍访问翻译家、《中国科技翻译家词典》和《中国翻译词典》主编林煌天先生,范敏访问翻译家、词典学家陈善伟先生即属于前者;孙迎春[5]通过借鉴译者主体性,指出编者主体性体现在确定词典性质与规模、勾勒框架、厘定原则、体现翻译观、建立微观结构五个方面。

3.译学词典的跨学科研究

作为翻译学和词典学的跨学科研究,译学词典研究从诞生起就具有跨学科的属性。随着学科融合的日渐兴起和加深,从不同视角审视译学词典研究的现象也日渐增多,为该项研究带来了新风,丰富了译学词典理论研究的内容,如黄希玲从系统论的视角探讨了译学词典理论模式的建构;范敏从篇章语言学的视角全面系统地讨论了篇章语言学与译学词典研究的密切关系,范敏则以认知科学与原型理论为基础,从社会认知的角度探讨译学术语研究;袁朝云[6]依据信息理论和交际理论划分译学词典的编纂过程,提出要从词典编者和词典读者的双重视角加以综合考虑,使信源与信宿达到信息“契合”与“游离”的平衡,为译学词典研究开辟广阔的前景;蒋侠、柴秀娟,万颖婷、彭发盛从语料库的视角,基于语料统计分析探讨了译学词典的编纂。

4.译学词典研究述评

译学词典研究包括编纂实践和理论研究,词典编纂是理论研究成果的汇集和整理,是对理论研究的实践和检验,而理论研究反过来又能指导编纂实践,二者相辅相成,相得益彰。译学词典研究述评从历时角度梳理了国内译学词典编纂和理论研究的发展过程,总结了经验,肯定了成绩,指出了不足。赵巍[7]考察了国内译学词典编纂现状, 指出国内译学词典编纂与翻译学整体发展趋势同步, 并在词典种类、编纂思想和编纂方法三个方面呈现出明显特征。蔡青、文军重点关注译学词典的编纂实践,对我国1949—2007年的翻译工具书进行了统计、分析和分类,并就翻译工具书的研编提出建议;另外,蔺志渊、 刘立胜和文军也从编纂实践和理论研究两个方面梳理了国内译学词典的发展历程,并重点就理论研究进行展望或针对存在的不足提出具体建议,以进一步促进译学词典编纂理论的系统化建构。

5.译学词典本体理论研究

译学词典本体理论研究是译学词典理论研究的核心,它直接指导着译学词典的编纂实践,影响译学词典的编纂质量,是译学词典理论研究占比最大、最重要的部分。从最初探讨译学词典编纂对翻译学科的意义、译学词典的类型、特征发展到研究译学词典的编排体例、编纂原则、翻译原则、题目设置、附录设置、话语建构、理论思想、编者主体性等,译学词典本体理论研究经历了重点关注实用性、经验性总结到系统性、跨学科性和多元性的过程,关注重点不断细化、深化和宽泛。

编纂原则是译学词典编纂的指导性纲领,也是译学词典理论研究的焦点之一,长期以来存在描述性和规范性两种观点之争。曾东京、高媛媛介绍了译学词典编纂的“描写性”和“规定性”两大原则及其他相关术语,但并未明确指出编纂过程中哪种原则优先。孙迎春[2]认为,综合性译学词典编纂要遵循五个基本原则——描写性、综合性、理论性、实用性、开放性。孙迎春和张建荣分别以译学词典的描写性为主题阐述译学词典的编纂原则:孙[1]认为描写性是译学词典编纂的首要原则:“因为它是最基本的,其精神弥漫于译学词典编纂的全过程”;张[8]则探讨了翻译学词典编纂坚持描写性的必要性,并提出了要遵循的四条原则——“时代性、系统性、历时性和综合性”。王新朋[9]则认为“译学术语词典在编纂宗旨应把 ‘规范性’放在首位,因为它是最基本的,其精神弥漫于译学术语词典编纂的全过程。”石永浩[10]指出描写性是翻译学词典编纂的基本原则,但描写性并不排斥规定性。适当的规定性可以对描写性加以有效的制约,保证翻译学词典编纂的高效和统一。高雷[11]、张帆[12]认为译学词典编纂应“具体问题具体分析”,根据翻译学词典的不同类型采取不同的编纂原则。总之,正如孙迎春[1]所言,“没有规范性,不足以成体系,没有描写性,便背离了实际,二者相激相荡,相参相照,相反相成,方能成就一部有价值的译学词典。”而黄希玲[13]和黄希玲、孙迎春[14]则未卷入“描写”“规范”之争,反而另辟蹊径,认为无论是描写性,还是规范性(规定性),都“不能体现词典编纂的本质特征”,其从技术科学理论的视角提出了专科词典编纂的三原则——面向对象原则、就近访问原则和系统原则,并以译学词典为例对这三条原则进行了阐释。总之,诚如孙迎春[2]所言:“译学词典的编纂,是为翻译实践与理论的发展服务的,是随其发展而发展的。”译学词典的编纂也应与时俱进,紧跟翻译实践与理论发展的步伐,结合词典学学科的最新理论开展工作。

除了从整体上讨论译学词典的编纂原则以外,译学词典的附录设置也引起了研究人员的极大兴趣。杜晓[15]认为译学词典附录的设置应遵循相关性原则、必要性原则和适量性原则;薄振杰[16]通过对比《中国翻译词典》与《译学大词典》附录设置,认为译学词典设置从微观上宜遵循三个标准:内容科学实用,种类、篇幅适宜,编排合理新颖,三者相互联系、相互制约。

另外,对翻译工具书进行分类,探讨译学词典的功能、体例、特征与释义原则,探析译学词典编者的主体性,探讨译学词典的话语建构,梳理翻译、词典、术语三者之间的关系,探讨综合性译学词典研编、翻译人物词典编纂、翻译词典学课程开发以及以译学词典为切入点透视中西译学差异都成为译学词典研究的主题,使译学词典本体研究与语言学、教学、文化研究等密切相连,丰富了译学词典理论主体研究的内容,拓宽了研究的维度。

三、译学词典研究面临的挑战与建议

如上文所述,国内译学词典研究无论是编纂实践,还是理论研究,都取得了一定成绩,但与翻译学研究热火朝天、成果丰硕、发展势头迅猛的局面相比,译学词典研究“门前冷落鞍马稀”,面临巨大挑战,任重而道远,主要表现在以下几方面:

第一, 学科地位薄弱。译学词典研究长期被边缘化,或缘于其交叉学科的特性。译学词典研究虽横跨翻译学和词典学两大学科,但这也造成了其学科地位的尴尬局面,既不属于翻译学,也不属于词典学,“爹不疼娘不爱”,其“对整个翻译学科的重要性尚未引起足够重视”[4],这又或与整个词典学专业相对冷门的现状有关。

第二,成果少且分量轻。译学词典编纂虽然取得了较多成果,但有分量、有影响力、综合性的大型译学词典太少。出现这种局面一或缘于词典编纂周期长、工程量大的事实;二或缘于译学词典理论研究成果严重不足,无论数量还是质量都只是翻译学研究成果的九牛一毛。在笔者从中国知网(CNKI)搜集到的关于译学研究的论文中,1995—2018年的论文总量只有110篇,除去会讯、访谈、书评,纯理论研究的论文年均2篇左右,而同期主题为翻译的论文年均数量为8 800多篇,巨大的反差让人触目惊心。就论文质量而言,高水平、高层次的理论研究成果寥若晨星,纵观近五年译学词典研究,大有江河日下之势。

第三,机构少、人员不足。译学词典研究机构数量少、研究人员不足,且后续缺乏领军人物。多年以来,国内译学词典研究形成了主要以孙迎春为领军人物的山东大学团队和以方梦之、曾东京为领军人物的上海大学团队,且长期以来都是“北‘山大’,南 ‘上大’的‘二人转’”,未形成百家争鸣、“百花齐放春满园”的盛况。如今孙、方、曾三位先生年事渐高,国内译学词典研究不仅需要更多机构和研究人员加入,更亟需领军人物和以其为核心的研究团队来改变这种青黄不接的尴尬局面。

针对上述挑战,笔者尝试提出以下建议,希望引来各方专家的金玉良言,共为译学词典的发展出谋划策:

首先,增强学科地位。尤金·A·奈达指出,“AspectsofTranslationcan be helpful for translation studies”(《译学面面观》/《译学大词典》有助于翻译研究)[3]。不管是翻译实践与理论的发展, 还是翻译学学科的建立与成长,译学词典都起着十分重要的作用。孙迎春[3]认为,译学词典编纂对翻译学学科建设的重要性主要体现在三个方面:展示译学研究的强大阵容和重要成果;总结翻译经验,促进实践与理论的发展;表现译学与相关学科的关系,并对其他学科产生影响。同时,作为专科词典的一种,译学词典研究也是词典学的一个重要分支,译学词典编纂实践和理论研究需要词典学的专业知识。在国际交流日益增强、翻译活动迎来又一次高潮和中国文化走出去的背景下,厘清翻译学和词典学之前的关系,明确和增强译学词典的学科地位十分必要且意义深远。

其次,加强学科融合。译学词典研究自从诞生的第一天起就属于交叉学科,在学科深度融合的现代更需要用宽阔的视野进行译学词典研究。前文系统论、篇章语言学、认知科学、原型理论、信息理论、交际理论、语料库等视角与译学词典的结合已经为我们作出了很好的示范,相信从复杂系统理论、编者主体性、话语分析、中西翻译史对比、文化对比等视角研究译学词典,定能有新的发现。

再次,重视人才培养。不论是译学词典编纂实践,还是译学词典理论研究,其核心主体都是人。译学词典研究需要既懂翻译学,又懂词典学的跨学科人才,而其重点是词典学专业知识。必须重视词典学学科建设,扩大研究机构和研究人员的数量,这样才能解决研究机构不足、后备人员匮乏的问题。

最后,拥抱先进技术。在信息技术高度发达的数字化时代,必须紧跟时代潮流,以积极、开放的心态拥抱新技术,把握研究热点,进行技术革新,大力推进译学词典的数字化建设,实现平面辞书向“融媒辞书”转变,辞书编纂向辞书生活研究转变。

四、结语

在翻译学学科建设和发展中,译学词典的作用举足轻重,其研究经过多年发展虽然取得了一些成绩,但其被边缘化的地位并未改变,也未引起足够重视。译学词典研究面临实践强理论弱、理论评介多主体研究少、成果分量轻、研究机构偏少、研究人员不足等诸多挑战,只有高度重视译学词典研究的重要性,提高其学科地位,加强学科融合,重视后备人才培养,利用好先进技术,译学词典研究才能逐步走出困境,不断取得长足发展,迎来与其重要性相匹配的地位,进一步促进翻译学学科建设走向成熟和完善,助力中国文化“走出去”战略。

(本文在写作和修改过程中得到了王仁强教授的悉心指导,特此致谢!)

注 释:

①本文所探讨的译学词典主要指英语或英汉双语的、以翻译学科为内容的专科词典。

②有学者认为国内第一部译学词典为1997年林煌天主编的《中国翻译词典》,本文认为翻译家词典是译学词典的一部分,故把1988年林辉主编的《中国翻译家词典》作为我国当代第一部译学词典。