行为阶段转变理论联合自我体位在无痛分娩期孕产妇中的应用

杨 芹,卢 磊,王建军

(南京康达学院附属涟水人民医院 江苏涟水223400)

分娩是每位育龄期女性正常、健康及自然的生理过程。分娩期孕产妇常因对生产相关知识的缺乏,未掌握分娩的配合技巧,对无痛分娩不了解,产生心理压力,出现错误的认知行为,而这些因素均会影响分娩的顺利实施,延长产程,增加产后并发症,导致不良妊娠结局[1]。因此,对无痛分娩产妇中配合有效的干预措施,对保证母婴安全、减低生产中母婴的病死率具有重要作用。行为阶段转变理论是一名心理学家所提出,是一个目的性较强的行为改变模型,其认为人的行为改变是个非常复杂的过程,共有5个阶段,通过这5个阶段的心理特点实施相应的干预措施,从而改善其不良行为[2]。而自由体位可最大限度地提高产妇生产中的舒适程度,促进各产程的顺利进行。2020年1月1日~12月31日,我们对60例分娩的孕产妇实施行为阶段转变理论,取得满意效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取同期在本院行无痛分娩的孕产妇120例为研究对象。纳入标准:①本次妊娠均为单胎;②测量产妇骨盆无异常情况;③胎儿为头位,且健康;④评估胎儿体重在2500~4000 g;⑤产妇无妊娠合并症;⑥机体各项指征复合自然分娩的各项规律;⑦产妇和家属对本次研究均知情同意,并签订知情同意书。排除标准:①胎儿宫内发育异常;②检查产妇软产道异常及骨盆异常;③双胎或多胎妊娠;④具有明显的早产指征;⑤合并胎膜早破、代谢性疾病及免疫性疾病产妇;⑥合并较严重的妊娠并发症;⑦合并梅毒、乙肝及艾滋病等传染性疾病者。将孕产妇随机分为对照组和研究组各60例。对照组年龄25~33(28.18±1.34)岁;孕周37~41(38.12±1.01)周;产妇类型:初产妇23例,经产妇37例。研究组年龄27~35(31.25±2.42)岁;孕周38~42(39.31±1.23)周;产妇类型:初产妇31例,经产妇29例。两组孕产妇年龄、孕周及类型等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 对照组 实施常规分娩干预。护理人员严密监测病室的湿度和温度,并定时通风,保证室内的空气流通,并做好清洁和消毒,为产妇分娩营造一个安静、舒适的分娩环境。待产妇入病室后,应热情、主动与其沟通,了解其心理状态,是否存在焦虑,在沟通的同时疏导其不良情绪,并帮助产妇进行基础的准备工作,减少其对环境和护理人员的陌生感,为其讲解分娩的注意事项、配合方法及使其完全了解分娩过程,针对患者紧张、恐惧、焦虑等情绪进行疏导,确定在产前处于良好的心理状态。待产妇进入产房后,再次为其介绍周围环境,分娩时,护理人员利用良好的态度,告知产妇具体宫缩情况及配合呼吸方法;在宫缩间歇期间,提醒产妇进行适当的休息,并嘱家属准备高热量、易消化的食物供患者摄入,保证产妇在生产期间体力充沛;当宫颈口完全开放时,指导产妇胎儿的娩出进行正确呼吸,分散注意力的同时,缓解分娩疼痛感受。

1.2.2 研究组 在对照组基础上实施行为阶段转变理论联合自由体位,具体内容如下。①行为转变理论。a.无意识期:此阶段产妇对自身错误的行为没有认识,也没有想法改变这种行为,对不良行为造成的后果并不知情。因此,此阶段责任护士帮助产妇转变错误认知和行为,通过自我评价、意识唤醒,使其认识错误行为的重要性,并利用一对一教育、知识讲座等形式提高产妇对自然分娩的认识,并获得感性认知,形成初步的改变行为的意识[3]。b.意识期:此阶段产妇对改变行为想法开始考虑,愿意接受行为改变相关知识,但未确定实施。责任护士应进行一对一访谈或组织集体的交流会,引导并鼓励产妇说出自己的想法,讲解实施干预的目的意义,并不断拓展分娩期的专业知识、配合方法及注意事项,提高产妇对行为改变的重视,从而增强其信心,提高积极性。c.准备期:利用播放视频、模型演练及真人示范等方式指导产妇学会分娩配合的呼吸方法、用力方法及注意事项,护理人员应评估产妇掌握的情况,每次进行20~30 min,1次/周。d.行动期:邀请既往存在顺产经验的产妇分享顺产的经验和优点,使其真正认识自身错误行为,并对其建立严格的监测和评估规范,不断强化产妇对不良行为改变的积极性,使其自觉进入潜意识,提高自然分娩的意识[4]。e.维持期:强化与家属的沟通,强调家属支持和监督的作用,利用鼓励性的语言肯定产妇对自然分娩的信心,提高其自然分娩的成就感。利用微信群建立与产妇间密切的联系,并定期在群内分享知识、经验,解决产妇疑问,分享自然分娩的经验。②自由体位分娩。分娩中密切监测产妇整体状态变化,第一产程开始后,协助并指导产妇选取舒适的体位。若站位、卧位及慢走等,或利用坐式马桶和分娩球,应按照产妇的个人意愿,可保持任何舒适的体位及活动。第二产程开始后,对产妇的舒适程度和用力情况进行评估,然后选取合适体位[5]。坐位:抬高床头与床垂直,协助产妇靠与床头,当出现宫缩时,利用双手抱住大腿,并贴紧腹部,屏气用力,宫缩间歇时可放松肢体进行休息。半坐卧位:抬高床头50°~60°,双脚放置在蹲脚架上,利用双手抱住膝盖位置,使腹部位置与大腿贴紧,间歇时放松休息。侧卧位:宫缩时,协助产妇在床上取侧卧位,将脊柱挺直,双腿成弯曲状,利用双手将膝盖环抱,使大腿与腹部贴近,然后外展,以最大力度屏气和吸气[6]。膝胸卧位:抬高床头20°~30°,宫缩时指导产妇双膝和前臂贴于床面,使胸部位置贴于床面,其水平位置应较臀部低,用力进行吸气和屏气。蹲位:指导并协助产妇双腿弯曲,使整个身体呈下蹲状,用力向下屏气。根据产妇舒适度每个体位保持10~15 min,然后更换另一个体位,若在此过程中出现不适,应及时更换体位。

1.3 观察指标 比价两组孕妇分娩方式、各产程所用时间及不良事件发生情况。

2 结果

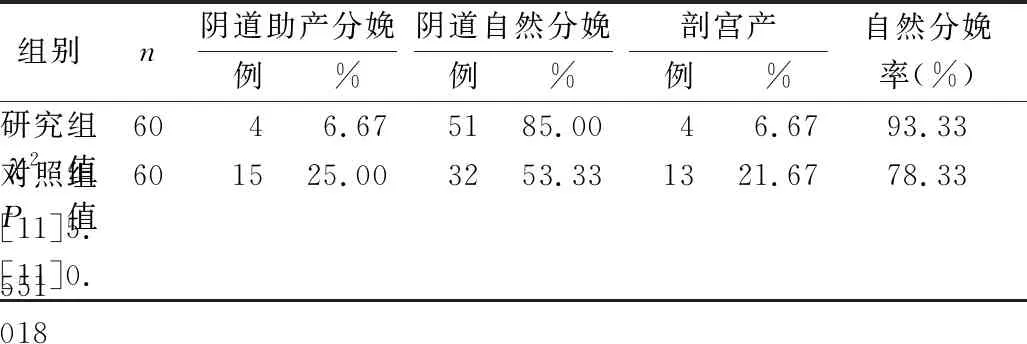

2.1 两组孕妇分娩情况比较 见表1。

表1 两组孕妇分娩情况比较

2.2 两组各产程时间比较 见表2。

表2 两组各产程时间比较

2.3 两组母婴不良事件发生情况比较 见表3。

表3 两组母婴不良事件发生情况比较

3 讨论

围分娩期是生产中的重要、特殊时期,而在这过程中环境、心理及精神等多种因素均会对分娩造成影响,导致产妇出现宫缩乏力、产程延长及剧烈疼痛等不良症状,增加产后并发症,对母婴的健康造成威胁[7]。尤其是针对初产妇,缺乏对分娩相关知识的认识,会产生错误的意识行为和心理压力。虽然无痛分娩可有效减轻产妇的疼痛感受,但对自然分娩产生焦虑和恐惧,增加妊娠不良事件的发生率。因此,强化无痛分娩期产妇生理和行为的干预对改善不良妊娠结局至关重要。

自由体是多种体位的组合,侯静静等[8]研究显示,在产妇分娩中保持舒适的体位,可有效缓解精神压力,而通过蹲位、半坐卧位及站立位可在一定程度上增加腹压,促进反射性宫缩,从而促进宫口扩张,缩短产程。虽然单纯的体位干预取得一定效果,但产妇的意识行为、心理状态仍处于不良状态,且分娩中的恐惧,也会对分娩造成影响[9]。为此,将行为转变理论应用在围分娩期产妇中。行为阶段转变理论是一种渐进、连续且复杂的心理过程,其主要将行为改变分成5个阶段,包括无意识期、意识期、准备期、行动期、维持期,通过不同时期人们的意识、行为的变化,采取相应的干预措施,从而促进其行为的改变[10]。本研究结果显示,研究组自然分娩率高于对照组(P<0.05),表明在分娩期产妇中应用行为阶段转变理论可降低剖宫产率,提高自然分娩率。分析原因:行为转变理论通过无意识期,提高产妇对自然分娩的了解,建立对自然分娩的初步意识。通过意识期,强化其对分娩知识的深刻认识,并逐渐改变行为参与干预实施中[11]。准备期利用护理人员提供的分娩专业知识和资料,为下一步产妇改变行为提供重要基础条件。行动期邀请具有顺产经验的产妇分享经验,使产妇在潜意识中,认可自然分娩,并战胜对分娩的恐惧,增强信心[12]。最后维持期利用微信群和家属监督,维持产妇正确意识行为。而在上述基加上无痛分娩,缓解产妇疼痛的同时,缩短产程时间,减少母婴不良事件。本研究结果显示,研究组第一产程时间、第二产程时间、第三产程时间均短于对照组(P<0.01),不良事件发生率低于对照组(P<0.05)。可见行为阶段转变理论联合自由体位应用在无痛分娩期产妇中具有重要作用。

综上所述,在分娩期产妇中应用行为阶段转变理论联合自由体位,取得满意干预效果,提高产妇遵医嘱行为,提高对自身不良行为的约束和管理,促进各产程的顺利进行,减少不良妊娠结局。