谁之教育?何种公平?

——美国社会教育公平问题审视

张 伟

一、引言

近年来,美国社会中的族群差异问题愈演愈烈,教育公平作为维持社会公正的基本手段同样面临着挑战,各方围绕这一难题进行了激烈讨论和深入研究,相关分析对于我们认识美国教育甚至其社会整体的发展动向颇有助益。教育公平问题之所以在美国显得极为突出,与其独特的民族性格和族群构成密切相关,按照丹尼斯·吉尔伯特(Dennis Gilbert)的说法,美国是一个以不平等为特征的分层化社会,个体之间以差异性为特色,同时人们可以根据这种差异来判断各自社会地位的高低。①丹尼斯·吉尔伯特, 约瑟夫·A·卡尔. 美国阶级结构[M]. 彭华民, 等, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1992: 21.随着美国社会各阶层间的贫富不均愈演愈烈,原先被掩盖的不同性别、年龄和种族的群体间的差异得以显现,教育公平问题也成为美国社会各个阶层普遍关注的焦点。在胡森(Torsten Husen)看来,教育公平的根本宗旨是实现“教育机会均等”,后者主要包括:起点均等、过程均等和结果均等,“起点均等”是指每一个个体都应有不受歧视地开始学习生涯的机会;“过程均等”是指无论个体属于何种人种或阶层,在享受教育资源时都应获得平等对待;“结果均等”是指政府应制定和施行必要的教育政策,促使个体在取得学业成功的机会上更加平等。②托尔斯顿·胡森. 平等—学校和社会政策的目标[A]. 张人杰. 国外教育社会学基本文选[C]. 上海: 华东师范大学出版社, 1989: 195.美国社会历来重视教育公平在缓解不同群体的矛盾与冲突上的作用,甚至将其上升到关乎美国国家宏观战略能否达成的高度。

美国国家教育统计中心(National Center for Education Statistics,NCES)自1974年成立以来发展迅猛,其“不仅向美国各级政府部门和教育研究机构提供多种数据和分析报告,同时还影响和支持着各级各类学校的教育决策”。③李春生. 比较教育管理[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2008: 20.NCES每年都会发布教育年度报告(The Condition of Education),近年来则开始在报告中以“聚焦”(Spotlight)为题将当前美国教育领域中最值得关注的问题进行探讨,对“聚焦”进行分析和审视能够帮助我们深刻把握美国教育现实状况和发展方向。自2016年以来,NCES连续三年将年度报告的“焦点”置于美国社会不同群体间的教育公平问题,认为社会中日益扩大的种族、阶层和性别间的差异,正逐步加剧本已千疮百孔的教育不公问题,如不采用适当政策,这一问题不但将毁坏美国数百年来教育进步所取得的成绩,甚至还会影响作为根本利益所在的国家认同和精神信仰。为了认清美国教育公平问题的现状,NCES对来自不同群体的受教育者在“儿童的学习方法、家庭社会经济状况与早期教育成就的取得”(Kindergartners'Approaches to Learning, Family Socioeconomic Status, and Early Academic Gains)、“高中毕业生在中学后机构注册率中的差异”(Differences in Postsecondary Enrollment Among Recent High School Completers)和“不同性别与种族的大学毕业生的就业状况”(Post-Bachelor's Employment Outcomes by Sex and Race/Ethnicity)等方面的表现进行了跟踪调查,结果显示,尽管美国教育表面上居世界领先水平,但教育不公平在美国已经成为一种“常态”,它弥漫于教育的诸多领域中。

二、教育氛围的不公平:儿童出身影响学习成就

学龄前儿童教育曾长期游离于美国主流教育研究界的视野之外,近年来,随着美国人口结构的变化以及公众教育观念的转变,人们逐渐认识到儿童在这一时期不但会形成影响后世的认知技能和知识习得系统,还会养成自身特殊的行动与思考习惯,因此要加强对学龄前儿童的关注。①U. S. Department of Education, National Center for Education Statistics. The Condition of Education 2015[EB/0L]. [2018-12-13]. http://nces.ed.gov/programs/coe/ataglance.asp.学龄前儿童的教育问题已经成为美国教育研究界的重点领域之一,在诸多影响学龄前儿童教育的因素中,其家庭所处的社会经济地位(Socioeconomic- status,简称SES)②劳埃德·沃纳(Lloyd Warner)最早用“职业、受教育程度、收入和住房价值”这四种变量对个体及其家庭进行了SES分类: 上层阶层、中上层阶层、中下阶层、下上阶层和下下阶层。的作用正引发学界热议。NCES在借鉴劳埃德·沃纳(Lloyd Warner)的分类理论③“低社会阶层”(Low-SES)指在SES排名中处于后20%的家庭, “中等阶层”(Middle-SES)是指排名在中间60%的家庭, “高社会阶层”(High-SES)则是指排名在前20%的家庭。基础上,按照“父母受教育水平”“父母职业”以及“家庭收入水平”对2010年秋季初次入园的儿童按照家庭SES进行了分类(即高社会阶层、中等阶层和低社会阶层),并对不同类别儿童的学习行为和学业成就进行了跟踪调查,结果显示:儿童早期教育成就与其家庭所处阶层密切相关,后者通过为儿童营造出不同的教育氛围对学生早期学习行为产生显著影响。

(一)家庭SES影响儿童学习行为

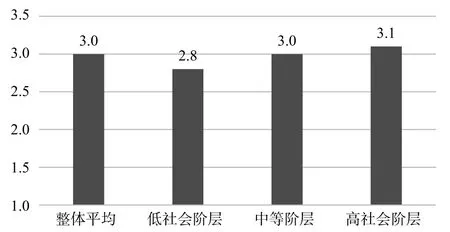

研究者对儿童的家庭环境与其学习行为间的关系进行了调查,他们将“课堂注意力”“完成任务能力”“接受新事物能力”“独立工作能力”“适应环境能力”“融入集体能力”和“遵守纪律能力”等七项能力作为构成积极学习行为的要素,同时为儿童在各项能力上的表现设置了四个等级,即“从不”(Never)、“有时”(Sometimes)、“经常”(Often)和“始终”(Always),当个体在学习过程中“从不”展示某项能力时,其在该项能力上得1分,而当“始终”能够展示出某项能力时,则在该项上得4分,得分越高表明儿童在某项学习能力上表现得越好。研究者将所有参加调查的儿童在上述七项能力上的总得分进行平均处理后,最终得出不同类别的儿童在积极学习行为上的总体表现。

家庭SES与儿童的积极学习行为间具有较强相关性(见图1),所有2010年秋季新入园儿童在积极学习行为上的平均得分为3分,而低社会阶层家庭出身的儿童的平均得分为2.8分,高社会阶层家庭出身的儿童的得分为3.1分,后者在积极学习行为方面的表现明显优于其他阶层的儿童。

图 1 家庭所处社会经济地位与儿童积极学习行为相关性分析

(二)家庭SES影响儿童阅读成绩

NCES对参与调查的儿童进行了为期4年的跟踪调查,目的是了解家庭SES与其学业成就的相关性。研究者以儿童在积极学习行为上的平均得分为依据,将所有儿童分到“从不”(1分及以下)、“有时”(1到2分)、“经常”(2到3分)和“始终”(3到4分)四组中,并分别在“2011年秋”“2011年春”“2012年春”和“2013年春”四个时期对所有儿童的阅读成绩进行了统计。

调查结果发现,那些入园时在积极学习行为测量中成绩较高的儿童——大多来自高社会阶层家庭——同时也是在四次阅读成绩跟踪测量中一直表现较好的孩子,其成绩远高于同期入园的在积极学习行为中得分较低的儿童。①National Center for Education Statistics. Early Childhood Longitudinal Study, Kindergarten Class of 2010-11[EB/OL]. [2020-01-03]. http://nces.ed.gov/programs/digest/d15/tables/dt15_220.40.asp.NCES认为,儿童的家庭环境会通过影响其学习行为对儿童在初等教育早期阶段的阅读成绩产生影响,而阅读成绩则对孩子未来学业产生直接而深刻的影响。

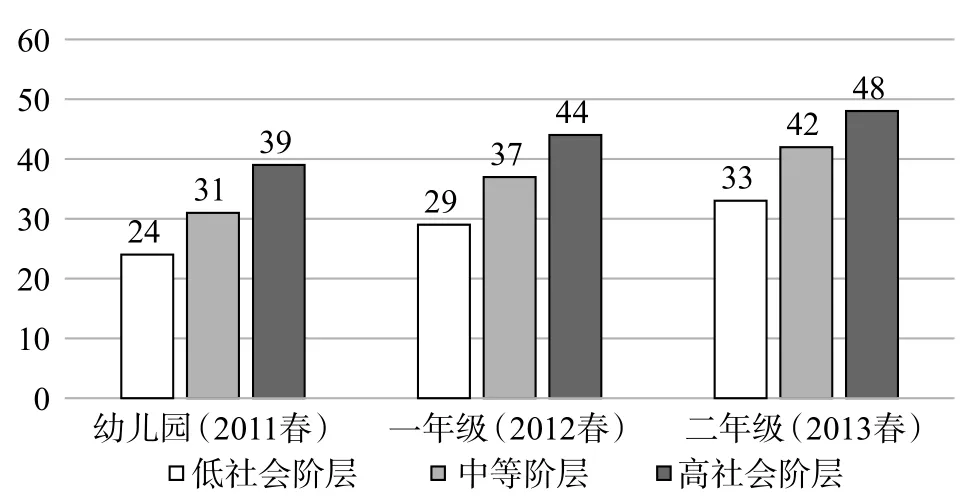

(三)家庭SES影响儿童科学评估成绩

研究者对来自不同类别的儿童科学评估②科学评估(Science Assessments)是指美国在儿童入学早期阶段对其所掌握的科学知识进行的测试,这些知识包括物理科学、生命科学、环境科学和科学探究,其得分区间为0-64。成绩进行了跟踪调查,结果发现儿童家庭所处的SES与其在初等教育早期阶段的科学评估成绩存在较高的相关性(见图2)。来自高社会阶层家庭的儿童的科学评估成绩,其平均得分约高于中等阶层出身的儿童5分,高于低社会阶层家庭儿童10分,并且这种状态在整个早期教育阶段(从幼儿园到二年级)始终没有得到明显改善。

图 2 儿童社会经济地位与科学评估成绩相关性分析

库姆斯(Philip H. Coombs)就家庭环境、教育氛围与儿童学习之间的关系谈到,在那些家长受过较好教育且家庭经济状况较好的家庭中,父母能够为孩子提供优越的语言环境,这能帮助孩子养成良好的言语表达及词汇书写能力,后者将成为孩子在任何教育系统内赢得好分数的决定性财富,换言之,家庭环境较为优越的学生将有更大可能性获得学业成功。①库姆斯. 世界教育危机[M]. 赵宝恒, 等, 译. 北京: 人民教育出版社, 2000: 220.NCES的研究结果在很大程度上证实了库姆斯的观点,美国学校教育并没有体现出弥合不同阶层儿童学业成绩差异的趋势,而是将其不断延续。

三、入学机会的不公平:不同群体接受中学后教育存在差异

个体未来的就业机会和经济收入与自身所受教育的类型、水平和层次存在密切关联性,接受何种类型的中学后教育成为个体实现阶层流动的关键,因此入学机会便成为衡量教育公平的重要指标。为了调查不同类型的学生群体进入中学后教育机构的情况,NCES对2013年秋季新入学学生的整体状况进行了调查,结果发现,74.5%的美国高中生毕业生能够接受不同类型的中学后教育,其中60.1%的学生接受的是学位教育或证书项目课程(25.0%的学生攻读副学士学位,31.8%的学生攻读学士学位,3.3%的人注册证书项目),14.4%的学生只参与课程而没有进行项目注册。②National Center for Education Statistics. High School Longitudinal Study of 2009[EB/OL]. [2019-08-12]. http://nces.ed.gov/programs/digest/d15/tables/dt15_302.43.asp.整体而言,尽管美国高等教育的普及化水平较高,但不同性别、种族和阶层的学生群体接受的中学后教育状况仍存在显著差异。

(一)中学后教育存在性别差异

传统上,美国男性接受中学后教育的比例一直高于女性,这种趋势在2003年发生了逆转,并且一直保持至今。近年来,女性在高等教育领域中的优势不断扩大,不过由于女性更多地就读于教育、心理学、社会工作等人文社会学科,而男性多就读于科学、技术、工程学、数学(STEM)等专业,这使得男女在就业岗位和经济收入中存在差异。

研究者对不同性别学生的中学后教育机构入学情况进行了统计,结果发现女性在接受中学后教育的水平和层次上均超过男性。在总体入学率上,在接受学士学位和副学士学位以及非文凭课程的教育类型中,女性比例均超过男性,女性接受不同类型的中学后教育的比例为79%,男性接受中学后教育的比例为70%。③同本页②。

(二)中学后教育存在种族差异

研究者对不同种族的学生所接受的中学后教育状况进行了追踪,结果显示,无论是在层次上,还是在比例上,各个种族间均存在显著差异。④同本页②。作为“模范少数族裔”(Model Minorities),亚裔高中毕业生接受中学后教育的比例高达90%,其中接受学士学位教育的比例高达50%,相对于其他族群来说,亚裔学生接受中学后教育的比例是最高的,其质量是最优的。另外,白色人种高中生的入学率只有77%,但其接受学士学位教育的比例高达39%,而非裔、西班牙裔与美洲土著等族群的学生的入学率在70%左右,然而这些族群的学生接受学士学位教育的比例则普遍在20%左右,他们与亚裔间存在较大差异。

(三)中学后教育存在阶层差异

学生家庭SES与其所进入的中学后教育机构存在密切关联性,不同社会阶层的学生所接受的中学后教育的比例和层次存在着明显差异。出身高社会阶层的高中生接受各种类型的中学后教育的比例高达92%,而低社会阶层的学生的比例则为59%,后者远低于75%的全国平均入学率。①National Center for Education Statistics. High School Longitudinal Study of 2009[EB/OL]. [2019-08-12]. http://nces.ed.gov/programs/digest/d15/tables/dt15_302.43.asp.在学士学位教育层面,出身高社会阶层家庭的学生的注册率为60%,而低社会阶层的学生的注册率仅为12%,出身高社会阶层的学生就读学士教育层次的比例是低社会阶层学生的5倍。

四、教育回报的不公平:不同群体学生就业状况存在差异

教育的预期回报与个体能否找到一份社会地位高、经济收入好以及职业前景优的工作密切相关,教育在一定程度上决定了个体社会经济地位的高低及社会阶层流动的升降。NCES对获得学士及以上学位、年龄处于25—34岁之间的大学毕业生就业状况进行了调查,结果发现,这一群体在总体上相较于受教育程度较低的人群有着更高的经济收入和更低的失业率,不过就群体内部情况而言,性别和种族等因素都会影响学生的就业性质和经济收入,总体上看,不同群体在相同的受教育状况下,其获得的现实回报仍然存在差异。

(一)不同群体大学毕业生在就业状况上的差异

在2014年,86%的美国大学毕业生正式进入了就业市场,其中76%的人从事全职工作,10%的人从事兼职工作,另外,3%的人处于失业状态,还有11%的人没有选择进入就业市场。②U. S. Department of Commerce Census Bureau. American Community Survey [EB/OL]. [2020-03-05]. http://nces.ed.gov/programs/digest/d15/tables/dt15_505.15.asp.就大学生群体内部的就业差异来说:男性相对于女性具有巨大优势,将近90%的男性找到了工作,只有83%的女性获得了职位,并且13%的女性从事着兼职工作,而男性从事兼职工作的比例为8%;白色人种和非裔大学毕业生的就业率分别达到88%和87%,西班牙裔、太平洋岛民和美洲土著学生就业率则分别为84%、85%和82%,亚裔最为特殊,其就业率(77%)和失业率(3%)均为最低,这是因为近乎20%的亚裔毕业生并没有进入就业市场而是选择继续深造(6%),这一状况反映出亚裔对于教育事业的重视。

(二)不同群体大学毕业生在岗位性质上的差异

美国不同群体大学毕业生不仅在就业状况上存在显著差异,同时还在岗位性质上有所区别。根据NCES的调查,在获得全职工作的大学毕业生中,将近66%的人进入私人营利性机构,13%的人进入私人非营利性机构,19%的人进入各级政府部门中,不过,来自不同群体的大学毕业生在上述机构中的分布呈现不同样态。

从性别差异上看,近81%的男性进入私营机构中,这一比例在女性中为76%;近21%的女性进入各级政府机构中,这一比例在男性中为16%。从种族差异来说,高达86%的亚裔毕业生进入私营机构中,其中76%的人进入私人营利性机构中,这两项数据均位于各族群之首,同时只有11%的亚裔学生进入美国各级政府机构中工作,其比例远低于非裔(25%)、西班牙裔(21%)和美洲土著居民(28%)。①U. S. Department of Commerce Census Bureau. American Community Survey [EB/OL]. [2020-05-05]. http://nces.ed.gov/programs/digest/d15/tables/dt15_505.15.asp.总之,受制于历史、语言和文化传统等因素的制约,亚裔毕业生在美国经济领域中表现较好,在政治领域则并不突出。

(三)不同群体大学毕业生在经济收入上的差异

无论来自何种群体,个人经济收入都会随受教育程度提升而呈现增长趋势,然而由于职业性质和准入标准不同,不同行业的经济收入存在着明显差异,这一情况具有合理性,不过如果这种差异的存在与性别和种族等因素存在较强相关性时,这就涉及社会公平问题。

根据美国商务部(United States Department of Commerce,DOC)在2014年的统计,获得联邦政府部门全职岗位的大学毕业生的年平均收入高达64 300美元,进入私人营利性机构的学生的年平均收入为53 400美元,而进入州级政府工作的大学毕业生的年均收入仅为42 300美元。②同本页①。调查发现,即使从事同种工作,性别和种族因素也会对个体经济收入产生较大影响,男性大学毕业生几乎在所有行业中的收入均高于女性,在联邦政府机构中,男性大学毕业生的年收入高达68 400美元,而女性收入则仅为60 000美元;在州级政府机构中,男性大学毕业生的年收入为45 200美元,女性收入则为41 300美元。与此同时,种族因素也会影响大学毕业生的经济收入,白色人种的毕业生几乎在所有行业中都高于整体人均收入,而非裔毕业生的收入水平则远低于其他族裔。值得注意的是,亚裔大学毕业生尽管在联邦政府层面的年均收入(54 200美元)少于白色人种(68 300美元),却在其他所有职业上都处于最高收入阶层,其中进入私人营利性机构的亚裔大学毕业生年均收入高达67 200美元,而该行业的平均收入为53 400美元。总体上看,种族与性别因素与大学毕业生经济回报间存在显著相关性。

五、美国教育公平问题审视

美国历史是由来自世界各地的移民群体共同创造的,后者能够组成一个生活共同体,却难以形成一个强大、统一且具有共同价值观念的国家,为了克服这种困境,秉持实用主义的美国人选择将教育特别是公立教育作为实现移民美国化的重要途径。“在19世纪,公立学校取代家庭和教堂这类机构的社会职责,它们不仅进行基本文化和基本技能训练,而且进行价值观念培养,实现美国化的目标推动着美国教育发展,而学校教育的发达又反过来促进了移民的美国化,促进了美利坚民族文化的形成和发展”。①斯卡皮蒂. 美国社会问题[M]. 刘泰星, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1986: 169.正是由于教育在美国肩负着塑造公民价值观的功能,使得教育公平问题在美国是一个极为敏感又容易引发社会争议的话题。

浸淫于“民主”“公平”与“自由”等理念的美国人普遍认为“公立学校设立的目的就是为了促进社会和经济的平等,教育机会均等是公立学校的总则,平等是教育机会不可分割的一部分”。②理查德·D·范斯科德, 等. 美国教育基础—社会展望[M]. 北京师范大学外国教育研究所, 译. 北京: 教育科学出版社,1984: 115, 158.许多美国人相信,所有的社会成员都应被赋予进入任何职业或阶层的平等机会,否则这个社会就是不公正的。表面上看,教育公平在美国已经进入“政治正确”③政治正确(Political Correctness)是指一套以尊重个体差异、保护弱势群体和少数族裔、避免引发歧视行为为特征的价值理念,其具体表现为政治生活中约定俗成的禁忌话题和不可触犯的规则。的范畴,社会已就该问题达成共识,然而NCES的研究则帮助人们认清教育公平在美国仍面临一系列挑战。教育问题是社会问题的反映,人们反思教育公平问题,必须跳出教育场域而将其置于美国社会总体层面去审视。

(一)教育不公平是社会不公平在教育领域中的反映

米尔斯(Charles Wright Mills)认为:“现代人的命运不仅仅取决于他幼年及青少年时期接受教育的学校,更多地取决于他的国家,那个与他的整个生命紧紧相连的国家。”④米尔斯. 权力精英[M]. 王菎, 等, 译. 南京: 南京大学出版社, 2004: 5.在现代社会中,教育公平需要以社会公平为支撑,如果社会本身充满差异与不平等,那么便很难奢求教育公平的实现。

社会公平主要关涉不同阶层、性别和种族群体之间的差异问题,纵观近年来美国社会的发展趋势,人们能够发现群体间的差异问题在不断激化——除固有的性别与种族差异正在扩大外,财富分配不公所导致的贫富阶层分化问题也愈演愈烈。根据美国人口调查局(United States Census Bureau)的统计,20世纪90年代以来,美国贫困人口数量经历了一个从低到高的过程,在2011年,其贫困人口达4 620万,占总人口的比重为15%。⑤U. S. Census Bureau. Income and Poverty in the United States: 2012[EB/OL]. [2020-05-12]. https://www.mendeley.com/tags/p60-252/.美国社会在某种程度上正深陷一种“贫困的恶性循环”,这是指“职业和社会地位都是自我永存(Self-perpetuating)的,它们与使得个人难以改变其地位的因素——教育、家庭结构、社会声望等——联系在一起,每一种因素都对其他因素起作用,各种不利因素的累积影响着个体进入劳动力市场及其后来的社会流动机会”。⑥Reinhard Bendix. Social Mobility in Industrial Society [M], Berkeley: University of California Press, 1959: 198.就贫富差异而言,美国社会正面临严重的贫富对立状况,高收入人群在小幅扩张,低收入人群在快速增加,中等收入人群则在锐减;从种族差异来看,美国是一个种族极为多元的国家,各个族群的人都会带着本族观念来看待其他族裔,加之社会中存在着数量巨大的亚文化集群,所以种族问题在美国极易引发冲突,更为严重的是,“美国社会的人口族群结构正在发生重大变化,少数族群在人口中的比例呈现不断上升的趋势”。①张伟. 群体差异与社会整合—美国2015年度教育状况报告焦点透视[J]. 比较教育研究, 2016(2): 12-19.一方面是少数族裔的人数与力量的增长,另一方面是他们所面临的歧视与贫困状况,这些状况均在加深不同族群间的裂痕;从性别差异来说,美国社会长期以来存在“玻璃天花板效应”,②“玻璃天花板效应”(Glass Ceiling Effect)是指尽管女性能够在经济收入等方面获得改善,然而却难以在职场中上升到权威或上层岗位之上,就像一块玻璃天花板位于其上。女性无法获得与男性平等的权利,尽管明显的性别歧视几乎已经不存在,但经济收入和职场岗位上的差异仍然暗示着女性的弱势地位。总体上看,美国社会普遍存在着群体间的不公平与差异现象,这种社会氛围形成了教育生存的现实土壤。

哈罗德·克博(Harold R. Kerbo)指出:“教育与社会分层体系内各个部分有着千丝万缕的关系,它既是分层体系的产物,又是分层体系赖以维系的工具。”③哈罗德·克博. 社会分层与不平等[M]. 蒋超, 等, 译. 上海: 上海人民出版社, 2012: 51.可以说,当下的美国已经进入一个群体间差异普及化和关系分裂化的时代,不同族群的人们很难寻找到共同利益的契合点,教育中的群体差异与不公问题不过是这一现象在教育领域的表现和映射。

(二)美国教育在形式公平与实质公平上存在差异

很多美国人相信,公共教育肩负着培育个体进入社会时所需各项能力的责任,因此政府应该大力推进教育公平。借助1954年“布朗诉托皮卡教育局案”(Brown v. Board of Education of Topeka)的审理,美国联邦政府找到了为公共教育权利立法的判例依据,自此,政府主导的教育改革成为美国人争取社会机会均等的重要阵地。20世纪60年代以后,美国在推进教育公平上进行了许多努力:1968年修订的《双语教育法》(Bilingual Education Act)要求应向那些“英语能力不足”或“母语为非英语”的儿童提供联邦资助,以便帮助他们以平等机会参加公共教育;1972年出台的《教育修正案第九条》(Article 9 of the Education Law Amendment Act)中规定所有接受联邦财政资助的学校中的性别歧视行为均为非法行为;1975年通过的《所有残疾儿童教育法》(Education of All Handicapped Children Act)为残疾儿童接受平等而适当的教育提供了法律支持,这成为美国特殊教育发展史上的里程碑。与此同时,政府相继出台了“校车计划”“补偿教育”和“平权法案”等一系列政策和措施,截至21世纪初,美国教育领域中那些外显的、起点上的不公平现象已经得到明显改善,教育的形式公平得到初步实现。

不过,检视近年来美国教育领域的发展现状,我们能够发现,美国不同性别和阶层的族群所享受的教育水平以及教育为其带来的最终回报仍存在严重差异。正如铂金(Harold Platinum)所指出的:“人们试图通过将大学作为实现社会平等的工具,但最终还是失败了,学生人数的扩张使得各阶层都从中获益,但获益最多的还是原来的特权阶层,教育完全颠倒了人们的预期,人们也逐渐消除了对教育前景的幻觉。”①转引自: 克拉克, 主编. 高等教育新论: 多学科的研究[M]. 王承绪, 等, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 2001: 46.换言之,教育的外部公正和形式平等并不能达成学生学业成就的平等,美国仍然无法实现教育的实质公平,差异与不平等仍普遍存在于各个主要群体之间,很少有人对美国教育公平的现状感到满意,美国教育的形式公平和实质公平间存在着距离。

美国教育在形式公平与实质公平上存在差异既有其特殊性,也有一定的普遍性。延伸来说,造成美国教育实质不公平的原因很多,其中一个重要方面在于学生所处的家庭环境。正如格伦斯基(David Grusky)指出的:“如果一个社会是竞争性的并且对不同的成年人的报偿不同,那么一些父母会成功而另一些则会失败,所有父母都将会把自己的优势(或劣势)传递给孩子,除非一个社会能够完全隔断父母和孩子的联系,否则父母间的不平等一定会保证孩子间存在一定程度的不平等。”②格伦斯基, 编. 社会分层(第2版)[M]. 王俊, 等, 译. 北京: 华夏出版社, 2005: 353.除此以外,教育中同样存在着“马太效应”(Matthew Effect),要求更多的人才能获得更多,要求很少的人则获得很少,教育结果的不公平几乎是不可避免的。

(三)教育公平在实现美国社会公平中的作用值得商榷

早在19世纪中期,美国社会就出现了一批以曼(Horace Mann)为代表的热心于推动免费公立教育的改革家,他们坚信教育公平是实现社会公平的基础,随着时间推移,这种认为“教育的民主化、普及化和公平化将会带来一个理想社会”的观念几乎被美国社会普遍接受。二战以来,围绕教育公平的改革被视为帮助弱势群体改善境遇的最佳途径,“自1960年起,美国政府和社会资本都力图把学校作为向种族主义(和种族隔离)、贫穷、文化剥夺、环境恶化、性别歧视等社会问题‘开战’的机构。”③理查德·D·范斯科德, 等. 美国教育基础—社会展望[M]. 北京师范大学外国教育研究所, 译. 北京: 教育科学出版社,1984: 115, 158.由此,学校教育逐渐承担起变革社会的重要责任。在詹克斯(Christopher Jencks)看来:“通过教育改变社会的假设是没有证据的,因为即使学校教育真能改变人的认识能力,也无法改变人的经济地位,其原因在于个体的成功与否并不仅取决于人的能力,而是其他因素,如专业的胜任度、个性、就业市场的条件等。”④Christopher Jencks. Inequality: A Reassessment of the Effects of Family and Schooling in America [M]. New York: Basic Booksm, 1972: 90.实际上,通过让个体接受公平的教育来实现公平社会的想法本身是一种难以实现的悖论,其困难在于“制定社会规划的人们、政府官员的顾问们和政治家们企图在不改变美国社会任何基本制度或经济状况的前提下消除不公正,结果导致为消除贫困而设置的方案的目标不是指向贫困的成人而是儿童”。⑤萨利莫娃, 等. 国际教育史手册[M]. 诸惠芳, 等, 译. 北京: 人民教育出版社, 2011: 157.理性地看,社会公平问题绝不是单一机构或体系所能解决的,如果没有整个社会公平程度的上升,想在某一领域内实现公平几乎是不可能的,更不用说将希望寄托于整个美国中力量单薄的公立教育系统,那种让教育承担起变革美国社会任务的期望可以被视为一种理性的“僭越”。

在现代国家中,学校作为实施教育的一种社会机构几乎都扮演一种保守、温顺与安于现状的角色,它从来不是重要社会改革的发起者,也无法担任变革社会的角色,“学校并不是一个特别有影响力的社会机构,它还不足以在政治上强大到能够促使社会发生重大变革的地位”。①施良方. 课程定义辨析[J]. 教育评论, 1994(3): 44-47.学校教育在决定个体社会地位时有一定影响,然而这种影响不能过分夸大,试图通过学校教育来实现社会变革的说法并没有现实证据的支撑。学校不是作为一种独特的社会机构而出现,而是作为一种为社会服务机构而存在的,尽管它在实现社会公平的过程中无疑起着或大或小的作用,然而我们更不应忽视家庭环境、政治体制、经济模式、福利系统与道德氛围等在推动(或阻碍)社会发展中的重要作用,社会公平的实现需要多种因素的相互配合与共同推进。

针对人们有关教育改进社会的设想,戴维·拉伯雷(David Rabelais)一针见血地指出:“美国教育史一度被视为凯歌频奏,从中可以看到美国方式的不断成功,但1960年代后便急转直下,所谓优良的教育制度,不过是块遮羞布,教育其实在加深社会不公平。”②戴维·拉伯雷. 复杂结构造就的自主成长: 美国高等教育崛起的原因[J]. 北京大学教育评论, 2010(3): 24-39+188.当一个社会存在多种制度体系或运行系统并且影响其进步或衰退时,唯有各种力量能够实现和谐一致才有可能以合力方式推进既定目标的实现,只靠其中一种机构(如学校)或体系(公立教育体制)来实现社会改革,那么便忽视甚至否认了社会变革的复杂性,换言之,依靠教育公平改革很难甚至永远无法实现美国社会公平的目标。教育公平是社会公平的反映,当一个社会本身陷入不公平的发展样态时,其教育公平的实现必定难以达到较高程度。

(四)警惕美国教育方案在中国的“时空错置”

近年来,随着我国建设现代化教育强国目标的确立,教育公平问题有了更高的发展起点,也面临着更加艰巨的挑战,“新时代后社会基本矛盾的变化对教育公平的实践样态与发展水平提出了更高要求,我国的教育公平需要升级换代”。③褚宏启. 新时代需要什么样的教育公平: 研究问题域与政策工具箱[J]. 教育研究, 2020(2): 4-16.由于美国在教育公平领域已经进行过一系列探索,因此很多人将美国的做法视为解决我国新时期教育公平问题的一条出路。实际上,我们应对来自美国的教育理念与政策方案的可行性持谨慎态度:一方面纵观教育公平在美国社会的发展历程,能够看出尽管其在某一时期内或在某一领域中能够出现较大突破,但总体上看,不同社会群体间教育不公平状况的改善在美国并没有取得预期效果,这一情形既与教育公平问题本身的复杂性紧密相关,也与美国作为一个崇尚“自由之上”“竞争为先”与“强者主导”等理念的国家,其在推进教育公平时所遭受到的各种社会因素的阻碍有所关涉;另一方面,作为一个与美国有着明显的制度和观念差别的国家,中国教育公平所面临的现实问题与美国存在着一种“时空错置”,两者的差异性要强于相似性,因此,我们必须把解决教育公平问题的根基深扎于中国大地之上,始终坚持人民立场,以构建面向人人的教育体制机制为目标。