自尊对大学生生命意义感的影响:正性情绪的中介作用

林良章,杨瑞霞,陈靖怡,陈丽萱,张杨煜,陈津津

(福建技术师范学院 教育学院,福建 福清 350300)

一、引言

自尊是指个体要求他人尊重自己的言行、维护一定荣誉和社会地位的一种自我意识倾向,是对自我价值的肯定与接纳[1]。研究表明,一方面,个体自尊越高越倾向于认同和肯定自己,自我评价明显偏向积极方面,个体更能够接纳现有的状态与环境,对他人与自身的不足偏向理解和宽容,尝试自我改变,更容易获得优质的人际关系和社会支持,有利于生命意义建设[2]。另一方面,自尊对于个体来说不仅仅是一种心理资源,还与认知因素密切关联。高自尊的人在认知上倾向于将事件结果与自我相关,这样个体在事件活动过程中会付出较多的努力,且可以轻松灵活应对突发性事件,对事件的控制感使得个体的生命意义感提高[3]。由此本研究假设,大学生自尊能正向预测生命意义感水平。

生命意义感是个体意识到自我生命意义与目标的程度,即对自己的生命是否有意义、生活是否有目标的一种主观评价[4]。生命意义感对个体心理健康起到关键保护性作用,在塑造心理健康、减缓心理疾病、预测自杀行为等方面发挥重要功能[5]。生命意义感是个体维持和促进身心健康的重要因素,面对逆境时人可以通过寻求生命意义感来减少心理困扰,它在一定程度上能够持续地预测心理健康,且生命意义感强的个体往往对应的生活满意度也高[6-8]。生命意义感水平较低的个体容易引发焦虑、抑郁等疾病以及产生自杀的念头,而高生命意义感的个体人际关系更和谐,学习和工作效率也更高[9]。近年来由于大学生健康教育大多流于形式,尤其缺乏生命意义感教育,警示高校管理工作者在不断提升大学生素质的同时也要重视并加强生命意义感教育,因此对大学生生命意义感的探究是一个重要的课题。

正性情绪是一个有着多种成分的有意识过程,它包括愉快体验及其引起的面部表情或肢体语言、认知评价、特定的行为趋势,甚至生理的激活水平等[10]。正性情绪具有双重正向功能,即拓展功能与建构功能:前者表现为个体通过正性情绪帮助自身在短时间内延展心理资源范围和行动能力;后者表现为个体在正性情绪的推动下积累更多的资源,且这些资源将成为提高个体成功应对逆境的重要心理资源。以上两种功能可以帮助个体保持稳定的心理状态[11]。正性情绪与个体身心健康和社会适应均有着紧密的关系,正性情绪能够增强个体幸福感,降低个体心理疾病的易感性,使个体在高压力和消极体验的状况下可快速有效地恢复,对于外部环境可以灵活多变地融入[12-13],在一定条件下可以改变外界环境,帮助个体获得生命意义感,因而预测正性情绪对大学生生命意义感有重要影响。

高自尊个体与低自尊个体相比在日常生活中往往是充满自信,对于生活满意度高,相对容易获得愉悦体验。Heine的意义维持模型假设自尊是个体生命意义感的重要指标,个体通过自尊而维持其生命意义感[14]。然而,在该模型中并未详细指出自尊究竟通过何种机制维持个体生命意义感。溯源相关研究,情绪加工是主观意义感重要检测指标且独立影响个体对生命意义感的判断,所以预测正性情绪在自尊和生命意义感之间起着类似纽带的中介效应[15]。

综合以上分析,自尊与正性情绪、生命意义感两两正相关。因此,本研究以大学生为对象,对自尊与正性情绪、生命意义感三者进行相关研究,进一步检验自尊对生命意义感的直接作用以及正性情绪的中介效应。本研究可以为提高大学生生命意义感的水平提供教育实效性对策,进而推动大学生生命意义感的研究由“被动补救”转换为“主动提升”,最终引领生命意义感教育实践。

二、对象与方法

(一)对象

采取整群随机抽样,以班级为单位,对福建省某高校公共选修课四个班级的223名大学生进行问卷调查,回收有效问卷为202份,有效率达90.1%。其中,男生、女生分别为63和139人;年龄18~23岁,平均(20±0.98)岁;正式调查前主试向被试说明测试要求,交代指导语及保密原则等,并签署知情同意书。

(二)研究工具

1.自尊量表(Self-Esteem Scale,SES)[16]

采用 Rosenberg编制,汪向东、王希林和马弘修订的自尊量表。该量表包含“我觉得我有许多优点”“总的来说,我倾向于认为自己是一个失败者”“我做事可以做得和大多数人一样好”等10个条目。该量表采用“1”至“4”分别对应“非常符合”到“很不符合”,其中第3、5、8、9、10项目为反向计分。个体在量表总得分越高,表明其评价越正面,自尊程度越高。本研究中总量表的内部一致性α系数为0.86。

2.正性负性情绪分量表(The Positive and Negative Affect Scale,PANAS)[17]

采用沃森顿编制的正性负性情绪量表。正性情绪分量表包含高兴、兴奋、热情、坚决、愉快、乐观、自豪等十个项目。量表按照五级评分,“1”至“5”分别对应于“轻微或没有”到“极强”。量表总分越高代表个体正性状态持续时间越长。在本研究中正性情绪分量表的内部一致性α系数为0.70。

3.生命意义感量表(The Meaning in Life Questionnaire,MLQ)[18]

采用Steger编制,王鑫强修订的生命意义感量表,分为拥有意义(MLQ-P)和寻求意义(MLQ-S)2个分量表,各5个题项,采用Likert7点记分,从“1完全不符合”到“7完全符合”,在大学生群体中具有良好的信效度。本研究中各维度的内部一致性α系数均在0.74以上,总量表的内部一致性α系数为0.75。

(三)统计方法

运用SPSS 16.0对所得数据整理后进行描述统计、独立样本t检验和积差相关分析。在此基础上,使用 AMOS 17.0进行结构方程模型的构建,进一步通过Bootstrap方法检验模型有效性。

三、结果分析

(一)自尊高低分组正性情绪与生命意义感的比较

对所得样本自尊得分按照从高分至低分的降序排列,分别将前27%和后27%的个体设定为自尊高分组和自尊低分组。使用独立样本t检验比较自尊高分组、低分组在正性情绪得分、生命意义感总分及拥有意义得分、寻求意义得分上的差异。

有关结果见表1,从表中可以看出,相较于自尊低分组,自尊高分组在正性情绪得分、拥有意义得分、寻求意义得分、生命意义感总分上更高。这说明自尊高分组有着较高的正性情绪,相应的生命意义感也更强。

表1 自尊依赖高低分组在正性情绪和生命意义

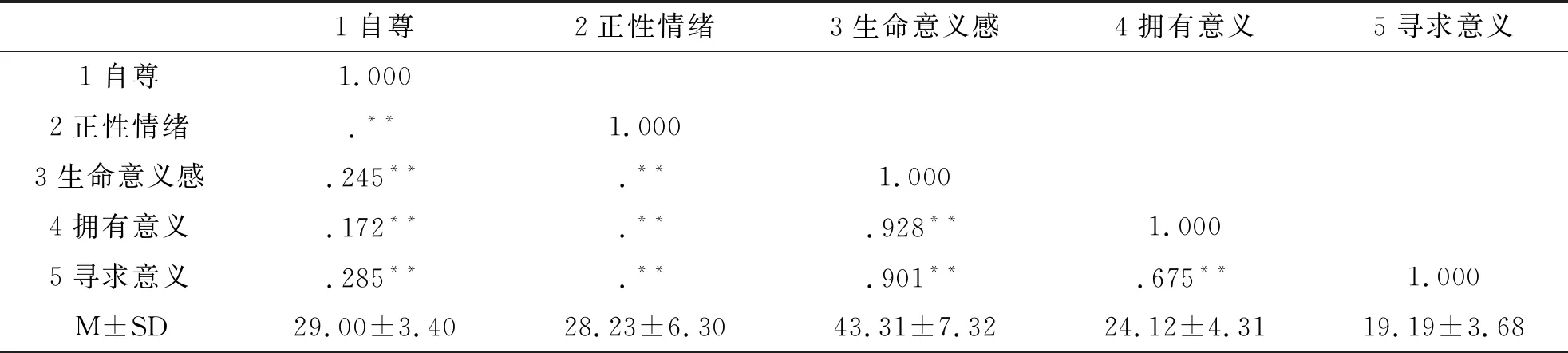

(二)自尊、正性情绪与生命意义感描述性统计及相关分析

通过Pearson积差相关得出,自尊总分与正性情绪得分存在正相关;自尊总分与生命意义感得分呈显著正相关,均具有统计学意义,详见表2。由此可知,自尊、正性情绪和生命意义感之间三者存在密切联系。

表2 自尊、正性情绪与生命意义感描述性统计及相关分析

(三)正性情绪在自尊与生命意义感之间的中介效应分析

以自尊、生命意义感为预测变量和被预测变量,以积极情绪为中介变量,使用结构方程模型对所假设的各变量的关系进行模型建构。模型拟合结果为:χ2/df=0.281,RMSEA=0.000,GFI=0.999,AGFI=0.993,NFI=0.999,CFI=1.000,IFI=1.004。其中,χ2/df是模型和数据的拟合值,其数值越小越好。模型和数据拟合的一般公认标准是(χ2/df)<5。此外,由于样本量的大小很容易影响χ2/df的值,当样本量较大的情况下,假设模型较易被拒绝。至此应参照其他拟合指标来对模型进行评估。结果表明,最终得到模型的其他拟合指标均较为理想。这表明数据与所建模型的拟合度是较为一致的,对假设模型可以接受。从图1可以看出,自尊对正性情绪存在显著的正向预测效应,正性情绪对生命意义感也存在显著的正向预测效应,且自尊对生命意义感存在显著的正向预测效应。据此,积极情绪在大学生自尊对生命意义感的影响过程中起部分中介效应。

图1 自尊、正性情绪和生命意义感的中介模型

在此基础上,运用Bootstrap方法抽取5 000样本量,设置95%可信区间对中介作用的有效性进行估计和检验,结果见表4,自尊直接作用于生命意义感的效果量的置信区间不包括0,自尊通过正性情绪作用于生命意义感的效果量的置信区间同样不包括0,这样间接通径均达到显著水平。这说明,正性情绪在自尊与生命意义感的关系中发挥部分中介效应。其中,总效应可信区间范围为[0.175,0.459],直接效应区间为[0.082,0.335],间接效应区间为[0.051,0.183],中介效应为0.108,总效应为0.316,间接效应所占比例为34.2%。即自尊作用于生命意义的效应有34.2%是通过正性情绪这个变量所起的作用,上述结果进一步验证,正性情绪在自尊和生命意义感之间起部分中介作用。

表4 Bootstrap法的中介效应检验结果

四、讨论

本研究得出自尊对生命意义感有着正向预测作用。高自尊的人往往会积极探索生命意义,在生活中会较为主动展现自己的能力,通过完成任务进一步肯定自我价值,并且个体在完成任务后会促进愉悦感的体验,在日后的任务中偏向于主动展现自我能力,通过完成任务增强生命意义感,进而形成良性循环[19]。此外,相关研究发现自尊对心理韧性、正性应对方式为正相关[20]。个体的自尊越高,则个体的心理韧性越强、会有效解决问题,提高自我效能感,而自我效能感会使个体在生活中逐渐形成对生命意义的正向态度。再次证明本研究结果,自尊能够正向预测大学生生命意义感。

本研究结构方程模型进一步发现,正性情绪在大学生自尊与生命意义感之间发挥部分中介效应。结果表明,自尊高分者的正性情绪得分高于自尊低分者,即自尊高分者个体正性情绪更高。一方面,自尊的核心—边缘理论认为,自尊主要由自我价值和自我信心基本成分构成,较高的自尊水平能够促进个体积极适应的结果,提升自我价值感和自信心水平,使情绪处于或保持较高的积极状态[21]。另一方面,高水平正性情绪有利于提高个体的生命意义感。当正性情绪水平较高时,个体能够以正确的心理状态面对世界的快速变化,且会对现实生活产生兴趣,从而促进个体的活动,使其追求自我发展的意愿上升,找寻到生命意义,则其生命意义感和满足感也会随之上升[22]。正性情绪水平高的个体认知边界更宽阔,能够较为容易地调动各种心理资源使得其心理灵活性更好,他们更容易正向思考,对自我接纳的程度更高,自我认知和定位更加积极乐观,他们更容易察觉到自己存在的价值,同时对于自我生命意义的探求和定义会更多元、客观且可调整,他们有着明确的追求目标,生命意义感油然而生[23]。从总体上看,正性情绪在自尊与生命意义感之间起到部分中介的作用,成为自尊影响大学生生命意义感的纽带。

综合上述分析,本研究可以得出如下结论:自尊对大学生生命意义感有着直接的正向预测效应,正性情绪在两者之间具有部分中介作用。以上结论为自尊和正性情绪应用于大学生生命意义感提供了可行的思路。一方面,根据研究发现,通过寻找、应用大学生的优势可以显著而持久地提升正性情绪,因此对于正性情绪较低的大学生, 高校可采用多元化评价指标, 提供多样的表现机会, 引导其主动寻找、使用、发展自己的优势。在心理健康教育方面加强情绪健康管理,通过一些可操作的训练手段提高或修正个体的情绪调节能力,增强其情绪弹性,优化学生的情绪结构,改善学生的情绪体验状态,从而获得更多的正性情绪体验。另一方面,对于低自尊水平的大学生,高校可将自尊教育有机融入日常的教学计划,通过小组讨论、心理情景剧等多种教学方式提高其内化能力,有针对性地解决大学生在生活中出现的各种心理问题。构建并完善心理干预机制,抓住关键时机做好心理辅导工作。通过以上方式可以提高大学生的正性情绪水平,最终促使大学生生命意义感总体水平稳步上升。