基于移动管理系统的延续性护理在不稳定型心绞痛患者中的应用

郭利芳(孟津县中医院内科,河南 孟津 471000)

由于不稳定型心绞痛病情复杂,且呈慢性病程,故对护理质量的要求较高[1]。 延续性护理能对患者住院期间及出院后给予长期监督、随访,可有效促进患者健康知识水平提升、症状及心理状态改善,利于提高护理质量[2]。 而随着科学技术发展,借助移动端平台作为延续性护理的载体以实施护理干预措施逐渐受到重视[3]。 本研究旨在探讨基于移动管理系统的延续性护理在不稳定型心绞痛患者中的应用效果。 报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 以随机数字表法将我院2019 年1 月~2020 年1 月收治的84 例不稳定型心绞痛患者分为对照组和观察组各42 例。 对照组中男21 例、女21 例;年龄 51~79(67.14±3.16)岁;文化程度:高中及以上11 例、初中 17 例、小学及以下 14 例;病程 2~7(4.14±0.71)年。 观察组中男 22 例、女 20 例;年龄 52~79(67.10±3.21)岁;文化程度:高中及以上 10 例、初中19 例、小学及以下 13 例;病程 2~7(4.15±0.73)年。两组一般资料比较,无显著差异(P>0.05),具有可比性。 本研究经我院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)符合《内科学(第九版)》[4]中不稳定型心绞痛诊断标准;(2)患者能正常使用智能手机;(3)患者及家属了解本研究内容,并签订同意书。 排除标准:(1)严重肝、肾功能不全;(2)合并心肌炎、心肌梗死、风湿性心脏病、严重心衰等其他心脏疾病;(3)合并严重感染性疾病;(4)存在认知功能障碍或语言、听力障碍;(5)依从性较差,不配合研究者。

1.3 方法 对照组实施延续性护理干预:以1 次/周的频率对患者进行电话随访;安排每月1 次定期复诊;定期组织健康教育,患者可自愿参加。 观察组采用基于移动管理系统的延续性护理干预:(1)移动管理系统分为患者版块和责任护士版块,由管理系统进行信息统筹。 (2)患者版块:患者在患者APP 上自主进行个体疾病相关信息填写,完善个人病历;责任护士及时查看患者病历信息及健康评价结果,并对异常结果进行重点标识,提醒患者关注该项结果;医生在患者可见版块中,根据患者健康状况进行针对性的饮食、运动及日常注意事项方面的指导。 (3)责任护士版块:责任护士参照患者个人病历及疾病严重程度对其进行分组管理;患者按照要求准确上传遵医嘱用药、营养摄入及运动锻炼情况,由责任护士进行评估并提出建议;责任护士定期上传不稳定型心绞痛相关健康知识,并借助分组管理给予病情严重程度不一的患者更合理的饮食、运动建议。两组护理干预均进行6 个月。

1.4 观察指标 (1)健康知识掌握程度:分别于干预前及干预6 个月后,以自设问卷调查两组健康知识掌握情况。 问卷重测效度为 0.857,Cronbach's α 系数为 0.910,共包含 20 项,每项 0~3 分,总分 0~60 分。得分越高提示患者健康知识水平越高。(2)心理健康:分别于干预前及干预6 个月后,告知患者使用症状自评量表(SCL-90)[5]对其当周心理健康程度进行评价,SCL-90 由与精神病症状学相关的90 个项目组成,涉及个体在情绪、行为、感觉、思维直至饮食睡眠、生活习惯、人际关系等方面的心理健康状态,每个项目采取1~5 级评分。 总症状指数=90 个项目所得分之和÷90×100%。 总症状指数越高,表明患者心理健康相关症状越严重。(3)统计两组平均1 周内心绞痛发作次数、单次发作持续时间。

1.5 统计学方法 数据采用SPSS 20.0 软件处理,计量资料以表示,行 t 检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组健康知识掌握程度比较 干预前两组健康知识掌握程度比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预6 个月后,两组健康知识评分比干预前高,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 两组健康知识掌握程度比较(,分)

n 干预前 干预6 个月后 t P观察组对照组42 42 39.256 23.073 0.000 0.000 t P 35.74±2.01 36.02±1.98 0.643 0.522 53.48±2.13 46.27±2.09 15.658 0.000

2.2 两组SCL-90 总症状指数比较 干预前,两组SCL-90 总症状指数比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预6 个月后,两组SCL-90 总症状指数均低于干预前,且观察组评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 2。

表 2 两组 SCL-90 总症状指数比较(,分)

n 干预前 干预6 个月后 t P观察组对照组42 42 10.580 3.949 0.000 0.000 t P 2.91±0.65 2.93±0.67 0.139 0.890 1.52±0.55 2.39±0.58 7.054 0.000

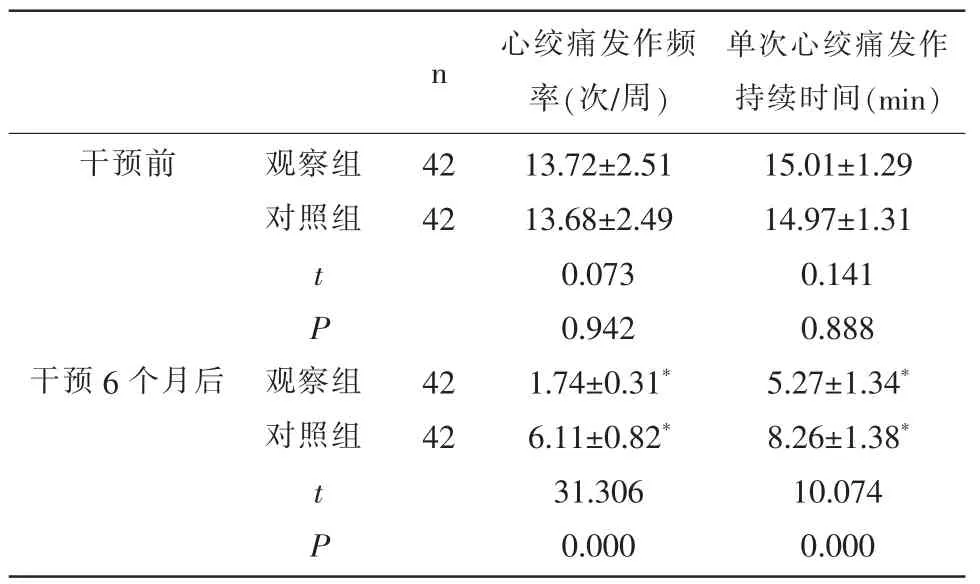

2.3 两组心绞痛发作情况比较 干预前,将两组平均1 周内心绞痛发作次数、单次发作持续时间进行比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组干预 6 个月后心绞痛发作频率比干预前低,单次发作持续时间比干预前短,且观察组发作频率比对照组低,单次发作持续时间比对照组短,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组心绞痛发作情况比较()

表3 两组心绞痛发作情况比较()

注:与干预前比较,*:P<0.05

单次心绞痛发作持续时间(min)干预前n 心绞痛发作频率(次/周)15.01±1.29 14.97±1.31 0.141 0.888 5.27±1.34*8.26±1.38*10.074 0.000观察组对照组42 42 t P干预6 个月后 观察组对照组42 42 t P 13.72±2.51 13.68±2.49 0.073 0.942 1.74±0.31*6.11±0.82*31.306 0.000

3 讨论

不稳定型心绞痛病理生理机制复杂,患者往往预后较差,若未及时、合理、有效的治疗,易进展为急性心肌梗死,危及生命[6]。 此外,该病进展缓慢,全面细致、持续性强的护理干预对改善患者预后意义重大。

不稳定型心绞痛患者对疾病知识的了解程度及面对疾病的心理状态与治疗最终实现的效果具有紧密的相关性。 本研究中,干预6 个月后,两组健康知识掌握程度与干预前比较,评分明显提升;SCL-90 总症状指数评分均低于干预前,且观察组比对照组评分更低。分析其原因在于,基于移动管理系统的延续性护理开拓了健康教育的新型宣教渠道,定期上传疾病相关健康知识,可促使患者健康知识水平显著提升。而对疾病知识的深入了解,能帮助患者对战胜疾病充满信心,从而促进心理健康状态改善[7,8]。本研究中,干预6 个月后,两组平均1 周内心绞痛发作次数比干预前少,单次发作持续时间短于干预前,且观察组平均1 周内心绞痛发作次数比对照组少,单次发作持续时间比对照组短。分析其原因为,传统的延续性护理是保证慢性疾病患者院外治疗的重要措施,但仍存在患者病情反馈不够直观、存在描述偏差、信息传递困难等缺陷[9]。 而基于移动管理系统的延续性护理为护患交流提供了一个便利、专业的平台,能更及时、准确地传递、交流、反馈患者病情信息,从而更高效地掌握患者病情进展状况并进行针对性护理干预,促进症状控制,增强治疗及护理效果,减少平均1 周内患者心绞痛发作次数及缩短单次发作持续时间。

综上所述,不稳定型心绞痛患者应用基于移动管理系统的延续性护理效果较好,可提升患者健康知识掌握程度,促进心理健康改善,减少、减轻心绞痛症状。