基于演化博弈的高职院校内部治理优化研究

张 颖 游金梅

(湖北交通职业技术学院 湖北 武汉:430079)

0 引言

优化高职院校内部治理结构是建设现代职业教育体系的重要内容,也是实现高职院校高质量发展的内在要求。2014年国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》明确提出“完善治理结构,提升治理能力。”2015年,教育部在《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018 年)》《职业院校管理水平提升行动计划(2015-2018 年)》《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案(试行)》3个文件中,明确将高职院校内部治理体系建设作为评价高职院校办学质量的重要指标之一。2019年中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》,提出“推进教育治理体系和治理能力现代化”,对学校治理体系建设又提出了新要求。2019年教育部 财政部关于印发《中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法(试行)》的通知将“学校人才培养和治理水平高”作为入选高水平学校的必要条件之一。显然,在高职院校从规模扩张式发展转向内涵式发展的关键期,完善治理结构,提升治理能力是当前高职院校必须面对的课题。

1 高职院校内部治理的内涵

“治理”一词最早源起于英文中的“governance”,不同于“管理(management)”。管理强调的是行政手段。治理强调的是合作协调。从广义上讲,治理指诸多方式中任何一种独立活动的协调方式;从狭义上说,治理指的是通过某些途径用以调节行为的机制。日本早稻田大学前校长奥岛孝康在《私立大学的治理》一文中首次将“University governance”作为一个学术术语使用并为大众所接受。我国学者张维迎在《大学的逻辑》一书中提出,“大学是一种提供公共服务和以实现共同利益为目标的非营利性机构,既不同于提供公共服务的政府,也不同于以赚取利益最大化为特征具有盈利性质的社会企业。大学必须有一个良好的治理结构[1]。”王绽蕊在《高校治理:比较与改进》中提出,“高校治理研究的核心是高校各利益相关者的决策权配置。高校的治理结构实际就是决策权配置模式,包括外部和内部两部分。其中,内部治理结构主要是指高校内部领导或管理体制[2]。”李福华在《论大学治理与大学管理的协同推进》中指出,大学治理是在大学利益主体多元化以及所有权与管理权分离的情况下,协调大学各利益相关者的相互关系,降低代理成本,提高办学效益的一系列制度安排[3]。母中旭在《高职院校利益相关者多元内部治理结构探究》中将高职院校内部治理定义为高职院校内部管理方式、制度和机制等的总称[4]。综上所述,高职院校内部治理是高职院校各利益相关主体为降低学校运行成本和提高办学效益,而进行权力配置所采取的一系列管理方式、体制机制等的总和。

2 高职院校内部治理现状

2.1 机构设置缺乏科学性

很多高职院校是由以前的中专学校升格而成,其组织机构设置没有经过科学的论证,而且忽视学校的职业特色,直接参照普通高校的组织机构来设置,并随着主管部门的业务要求而不断增设新科室,很多组织机构呈现出明显的政府科层制特点。

2.2 制度建设不够健全

在国家政策的推动下,我国职业教育得到了长足的发展。但是,高职院校管理制度不健全,管理决策能力不足。虽然作为高职院校“宪法”的高职院校章程已建立,但与之相配套的各项制度仍不健全,行政权力与学术权力重叠交叉、界限不清,内部决策能力仍然不足。

2.3 职业特色不够鲜明

相比普通高校,高职教育具有“高等”和“职业”的双重属性,其办学的内部治理结构更具外部参与性。除政府以外,作为外部主体的行业、企业都应该是高职院校办学的重要参与者。但是,行业企业参与内部治理的机制缺乏,企业参与办学的动力不足,行业指导办学无力,使得高职院校难以获得企业或者行业专家的意见和建议,很多高职院校“职业”特色不明显,专业特色不鲜明。

3 基于演化博弈的高职院校内部治理结构优化策略分析

3.1 高职院校内部治理的利益相关者分析

在高职院校内部治理中,存在多个利益主体参与治理。从国家政策对高职院校内部治理要求和高职院校内部治理现状来看,当前高职院校内部治理的主体主要是地方政府、学术群体、行政群体、行业组织和企业。其中,地方政府作为区域经济社会发展的宏观调控者,负有统筹区域经济协调发展,推动产业转型升级的重要责任;学术群体直接参与高职院校治理,行使学术事务相关的决策、审议、评定和咨询等职权。行政群体是担任学校及职能部门党政领导职务的行政人员,负责学校的行政事务。行业组织是由作为行政相对人的公民、法人或者其他组织基于共同利益,在自愿的基础上组成的公益性、非政府性的社会团体[5]。企业是高职院校重要的办学主体之一,参与高职院校治理的主要目的是为了进行资源交换,满足自身生存与发展的需要。

3.2 高职院校内部治理的演化博弈模型建立

3.2.1 基本假设与变量设定

高职院校内部治理是学校各个利益相关者之间的博弈与互动,目的是为提升学校整合内部资源和应对外部环境变化的能力。在这些利益主体中,存在着核心主体和非核心主体的区别。核心主体是在高职院校内部治理结构中占据绝对主导地位的主体,该主体的决策对高职院校的决策产生决定性、经常性的直接影响。从高职院校内部治理现状来看,高职院校的核心主体是学术群体和行政群体,这两种群体在内部治理中矛盾表现最突出,既有对立又有统一,他们的决策直接影响高职院校的目标实现。据此,本文以学术群体和行政群体作为博弈双方(即学术方和行政方),其它参与主体作为参数,建立演化博弈模型。

假设1:学术方和行政方的相互博弈过程中,将学术方作为A方,策略集为{s1,s2};行政方作为B方,策略集为{s1,s2}。其中,s1表示合作,s2表示不合作。

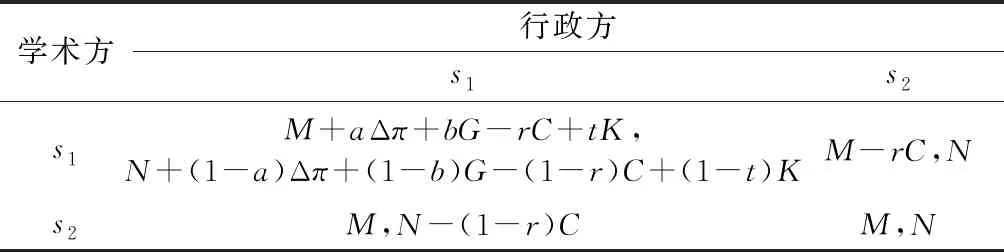

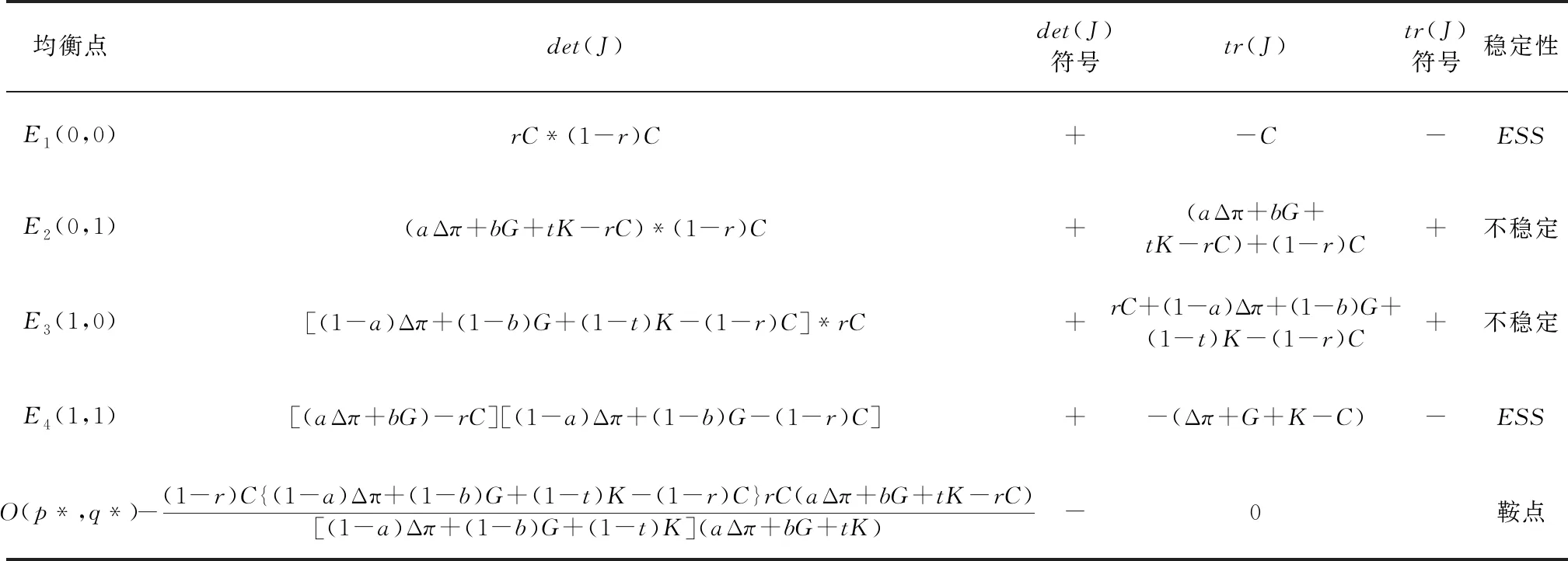

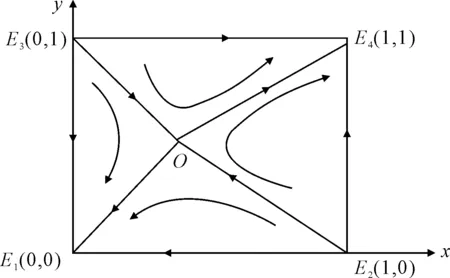

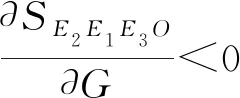

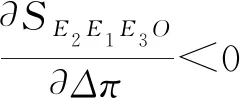

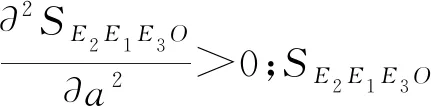

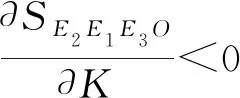

假设2:双方不合作时,学术方收益为M(M>0),行政方收益为N(N>0)。双方合作,因共同科学决策而提升学校质量,双方获得额外收入Δπ(Δπ>0),双方投入成本为C(C>0)。其中,学术方获得额外收入的占比为a(0 假设3:政府出台政策文件要求高职院校加强内部治理,对学术方和行政方合作良好的优质高职院校给予的奖励为G(G>0)。其中,学术方获得政府奖励或惩罚的占比为b(0 假设4:行业组织和企业参与高职院校内部治理,行业组织、企业、学术方和行政方多方良好合作而促进学校质量提升,行业组织和企业的投入成本为Z(Z>0),学术方和行政方获得收益K(K>0),其中,学术方获得收益的占比为t(0 假设5:学术方和行政方展开合作,行业组织和企业积极参与高职院校内部治理,学校治理水平提升,政府扶持学校发展,学术方获得利益高于付出的成本,即(aΔπ+bG+tK)>rC;行政方获得利益也高于付出的成本,即(1-a)Δπ+(1-b)G+(1-t)K>(1-r)C。 由此,高职院校内部治理的各利益主体博弈的得益矩阵见表1。 表1 主体博弈得益矩阵 3.2.2 演化博弈模型的复制动态方程 对于学术方,当选择s1策略时,其效用函数为: UA(s1)=y(M+aΔπ+bG-rC+tK)+ (1-y)(M-rC)=y(aΔπ+bG+tK)+M-rC 对于学术方,当选择s2策略时,其效用函数为: UA(s2)=yM+(1-y)M=M 学术方的平均效用函数为: 学术方的复制动态方程为: x(1-x)[y(aΔπ+bG+tK)-rC] (1) 对于行政方,当选择s1策略时,其效用函数为: UB(s1)=x[N+(1-a)Δπ+(1-b)G- (1-r)C+(1-t)K]+(1-x)[N-(1-r)C]= x[(1-a)Δπ+(1-b)G+(1-t)K]+N-(1-r)C 对于行政方,当选择s2策略时,其效用函数为: UB(s2)=xN+(1-x)N=N 行政方的平均效用函数为: 行政方的复制动态方程为: y(1-y){x[(1-a)Δπ+(1-b)G+ (1-t)K]-(1-r)C} (2) 根据雅可比矩阵的行列式举办稳定性分析方法:当det(J)>0,tr(J)<0时,ESS;当det(J)>0,tr(J)>0时,不稳定;当det(J)<0,tr(J)=0或者不确定时,为鞍点,判断系统5个均衡点的稳定性[6]。系统均衡点的局部稳定性分析见表2。 表2 系统均衡点的局部稳定性分析 由表2可知,系统存在2个演化稳定策略E1(0,0)和E4(1,1)。这两个演化稳定策略分别对应于学术方和行政方对应不合作与合作。同时,系统存在1个鞍点O(p*,q*)。据此,学术方与行政方博弈演化相位图如图1所示。 图1 博弈演化相位图 (3) 结论1:政府出台的“扶强优强”政策对加强学术方和行政方合作具有重要推动作用,随着政府奖励的不断提高,行政方和学术方更趋向于合作。 结论2:学术方与行政方双方合作投入成本越低,越能激发双方参与合作。 结论3:学术方与行政方合作后,随着学校质量提升,双方获得收益越多,越能激发双方参与合作。 结论4:学术方和行政方之间存在一个利益分配最优值,合作创新的可能性最大化。 结论5:行业组织和企业参与高职院校内部治理,随着学校质量的提升,学术方和行政方获得的收益越高,越能促进双方合作。 针对目前高职院校面临的机构设置不科学而导致的治理能力不足问题,依据高职院校内部治理的演化稳定策略及系统演化均衡分析结论1,政府和院校间要协调好关系,保障学院治理能力稳步提升。 4.1.1 重塑政府与高职院校间的关系 政府部门要深化“放管服”改革,重塑与高职院校间的关系。政府部门要加快推进职能转变,逐步放松管制,遵循院校管理内在逻辑,将原有的行政调配转换为行政管理,避免政府的公权力对学校进行过多的干扰,将教师评聘、资源配置、收入分配、校企合作等自主选择权下放给学校,保证高职院校的办学自主权,从而激发高职院校建设发展的内生动力,不断自主提升内部治理能力和管理能效。 4.1.2 坚持“质量为先,扶优扶强”政策引导 政府坚持“质量为先,扶优扶强”政策引导,将“完善治理结构、提升治理能力”作为高职院校改革成效的评价指标,定期评选一批改革成效突出、办学特色鲜明的高职学校,给予其资金和政策支持。通过政策的引导和激励作用,建设一批优质高职院校,积累可复制、可借鉴的改革经验和模式,发挥其示范引领作用,带动其它高职院校持续深化改革,从规模发展走向内涵建设,从行政管理走向内部治理,从而实现高职院校整体办学质量和办学水平提升。 4.1.3 贯彻落实政府政策系列文件 近年来,国家陆续出台了一系列文件指导高职院校完善治理结构和提升治理能力。高职院校通过认真研读、 深刻领会这些国家关于高职院校治理体制改革的文件精神,认真贯彻落实文件精神,才能不断完善院校内部治理结构和治理体系。 针对制度建设不够健全而导致管理决策呈现“行政化”的问题,依据高职院校内部治理的演化稳定策略及系统演化均衡分析结论2、3和4,高职院校内部治理参与利益方的投入和收益直接影响他们参与院校内部治理的积极性。通过加强章程建设,从根本上确立院校治理结构和治理制度,形成依法治校的工作机制,激励高职院校内部各利益方参与院校内部治理,逐步实现“去行政化”。 4.2.1 树立章程至上的治理理念 高职院校章程是法律精神和法律条规在高职院校的延伸和具体化,上接国家有关法律法规,下接院校规章制度的框架性文件。《高等教育法》和《职业教育法》都强调了章程是学校成立的根本之基。树立章程至上的理念,就是高职院校要按“章”办事,依法建立和完善高职院校内部治理结构和治理体系,使得高职院校的各项工作有章可循、有据可查。 4.2.2 以章程为纲优化治理结构 章程是学校的纲领性文件,具有宏观的导向性,是学校治理的议事规则和行动指南。以章程为治理之纲,优化内部治理结构,规范高职院校内部关系。一是通过章程的制定,厘清党委、校长、学术委员会、专业指导委员会等的职权范围,建立学院重大决策的议事规则、议事范围和议事程序,增强院校决策和管理的科学性和规范性。二是通过章程的制定,推动高职院校“去行政化”,发挥学术主体在处理学术事务上的重要作用,促使党政职能部门集中精力服务学校发展,将权力关进制度的笼子。三是通过章程的制定,推进校院二级管理体制改革,赋予二级学院教学、科研、人事、财务资产等管理权,理顺学校和二级学院之间的关系。 4.2.3 以章程为统领完善治理机制 高职院校内部治理参与主体较多,彼此之间关系复杂。高职院校要以章程为依据,制定和完善内部管理制度及规范性文件,规范院校内部治理各参与主体的权、责、利关系,为高职院校内部治理优化提供制度保障。一是分清层次,建立由根本制度(章程)、基本管理制度、具体规章制度构成,上下衔接、层层深化的管理制度体系。二是准确把握制度对象的职责范围,科学合理的设计制度对象的权责,确保每一项制度的科学性。三是规范制度制定程序,建立包括合章程审查、利益相关者意见征询、专家论证、法定决策机构审定的制度制定规程,增强制度的程序公正性。 针对高职院校因外部主体参与不足而造成职业特色不够鲜明的问题,依据高职院校内部治理的演化稳定策略及系统演化均衡分析结论5,行业组织和企业参与高职院校内部治理将促进其学校质量的提高,优化内部治理结构。当前构建特色治理体系亟待采取各种措施吸引行业组织和企业参与高职院校内部治理,形成多元共治的高职特色治理体系。 4.3.1 明确企业重要办学主体地位 学校作为办学主体一直毋庸置疑,而企业在高职院校中的办学主体地位是近年来才被确立。明确企业重要办学主体地位,一是要深刻理解企业办学主体地位的内涵,分清高职教育 “立”和“办”的问题, “立”是反映学校是谁设立,“办”是反映学校由谁管理;二是完善企业组织参与高职教育的利益补偿机制,地方政府制定企业参与高职办学的相关税收政策;三是构建紧密型的校企合作关系,学校设立董事会或理事会,形成校企共同体,优化治理结构,建现代职业教育体系。 4.3.2 充分发挥行业组织作用 行业组织在职业教育办学中占有重要地位。要充分发挥行业组织在高职教育中的作用,一是政府出台行业组织参与高职教育的相关法律法规,明确行业组织在高职教育中的权利与义务,让行业组织合法合理参与高职教育;二是建立由教育主管部门牵头,行业组织参与的高级技能型人才培养协调机制,明确行业组织与行业主管部门之间的责、权、利,鼓励和支持行业组织指导和服务高职教育;三是加强行业组织自身建设,完善行业组织内部管理制度,加强行业组织的常规性工作的统筹和规划,更好服务于高职教育。 4.3.3 建立多元参与的监督评价机制 行业组织和企业参与的监督评价是多元共治的必然要求,也是高职教育“职业性”特色的充分体现。建立多元参与的监督评价机制,一是强化行业企业参与高职院校评价的重要性,教育主管部门要将行业企业对高职人才培养的评价结果纳入高职院校教育教学评价核心指标体系,作为评价优质高职院校的重要标准之一;二是行业企业全方位、全过程参与高职院校教学诊断与改革工作,科学评价高职院校人才培养、专业建设、课程设置等方面;三是高职院校组建有行业企业参与的监督委员会,加强对学校办学的日常监督,对学校重大项目进行监督评价和审核。

3.3 演化稳定策略及系统演化均衡分析

4 高职院校内部治理结构优化的对策建议

4.1 政府引导,提升学院治理能力

4.2 章程引领,推进学院治理法制化

4.3 多元参与,构建特色治理体系