四川平武白马藏族仪式音乐的文化模式研究

杨 扬

(太原师范学院音乐系,山西 太原 030619)

一、引言

“文化模式”这一概念是由美国人类学家露丝·本尼迪克特提出。作为人类学研究的重要概念,文化模式有着各种不同的用途和意涵,不同的人类学家对文化模式的理解也不同。美国人类学家克罗伯把文化中的那些稳定的关系和结构看成一种模式,而本尼迪克特认为:文化模式是相对于个体行为而言的,人类行为的方式有多种多样的可能,这种可能是无穷的,但是一个部族、一种文化在这样无穷的可能性里,只能选择其中的一些,而这种选择有自身的社会价值取向。选择的行为方式包括对待人之生、死、青春期、婚姻的方式,以及在经济、政治、社会交往等领域的各种规矩、习俗,并通过形式化的方式演变成风俗、礼仪,从而结合成一个部落或部族的文化模式。诸文化模式之间的差距之大,甚至可能是完全对立的社会价值观,但模式中的行为方式总有其合理的存在。这样一些模式,区别着不同的文化,同时也塑造着各自所辖的个体[1]。本尼迪克不仅论述了文化模式的基本概念,同时也为探究一个社会、族群的文化模式提供了可以操作的路径,即从习俗等日常生活来对文化模式进行研究,并且本尼迪克特将此理论与概念应用于对日本文化模式的研究。值得注意的是,本尼迪克特的文化模式研究并未终结在某一文化的中观因素上,而是不断深落到某一社会的文化人格之中,来探讨文化模式对于文化人格的塑造,如在《菊与刀》中,她将日本国民性格描述为“菊文化与刀文化”兼具的耻感文化的国民人格[2]。

当前,对于文化模式概念的运用,也出现在音乐研究领域中,较有代表性的学者有薛艺兵、汤光华等。薛艺兵的《音乐的文化模式》一文借鉴了英国音乐学家John·Blacking的观点,论述了音乐的模式,以及音乐与文化模式之间的内在关系等。他认为音乐的声音形态模式和内容表达模式是人类社会按其特定文化模式模塑的结果:人类社会文化的普遍性规律模塑出音乐构成和音乐表达的普遍模式;人类社会形态和文化结构的多样性和特殊性则模塑出多样的和特定的音乐声音形态模式和音乐内容表达模式[3]。在汤光华的文章《音乐文化模式的选择与整合——兼谈民族音乐学的本土化》中,他从文化模式整合的角度,探讨了民族音乐学本土化理论方法构建的问题。作者认为西方民族音乐学的知识体系和分析工具主要是西方学者研究非东方文化建构起来的,用这套分析工具来研究东方文化,尤其是中国文化,有一定的局限性。中西文化的差异性要求我们注重本土解释,提炼出新概念、新理论[4]。以上文献都是运用了文化模式等相关概念对进行音乐模式、本土理论的探索与分析,同时,也出现了对于文化模式的理解与运用误识的情况,这样的误识主要表现在将音乐文化模式认定为某种普同性的稳定架构等。然而,在本尼迪克特的文化模式概念中,文化模式是要通过一定的中观性因素,下沉到文化对个人行为选择的控制层面,进而形成具有普遍性的文化人格。从这一角度来看,上述音乐文化模式的研究并未涉及文化人格塑造,仅是在中观层面对音乐模式进行探讨,而中观层面的研究并不是文化模式所要探讨的终端。所以,对音乐文化模式研究而言,普遍意义的人的音乐文化人格应该是其研究的最终焦点。然而,上述文章中借用了“文化模式”的概念,但对相关概念的理解却出现了一定的偏差,仅将音乐模式作为文化模式的表征、音乐的某种稳定形式来进行探究。以上文章内容中,均同时出现了结构主义、文化模式等相关概念,并将文化模式等同于文化结构。从中观性的角度来看,“文化模式”与结构主义中的“结构”,两个概念似乎有一定的相似之处,它们均是指文化的稳定性、普同性的架构,相较之下,结构主义对于文化普同性架构的探究,更着眼于人类宏观性的文化内在机理与思维结构,通过不同文化的结构性分析,寻找出人类内在的文化基因等。而建立在文化相对论基础上的文化模式,它遵循某一社会的整体性的文化模式研究,并探究文化模式对于个人人格的塑造等,并没有将宏观性与普同性的文化机理与思维作为其研究的学术主旨,从这一点来看,文化模式更适合于个案的研究。所以,对于文化模式概念与视角的借用,应对它有着清晰的认知,既然音乐文化模式的研究下沉不到音乐文化人格,应在文中提示研究涉及哪一个层面,以此避免学界对此理论理解与实践的认知偏差。

从本尼迪克特的文化模式研究路径来看,她对文化模式的研究着眼于某一社会习俗、日常琐事,从这个角度来看,仪式也属于习俗、日常琐事的范畴,并且是其重要组成部分。由于仪式是某一民族、区域信仰的外化形态,加之其文化约定性与制度性,仪式中所反映的文化模式更具有典型性。作为整体文化模式与国民人格显现的两个文化模式研究的终端,需要中观性的路径将二者进行连接,由此来看,仪式恰好处于中观层面,是研究文化模式的重要视角与论域。由于平武白马藏族所在区域的地理环境相对封闭,其文化较为独特和典型,更适宜运用文化模式等方法对它进行研究。同时,当前尚未有学者从文化模式概念出发,对平武白马藏族文化进行研究。鉴于上述情况,本文将以平武白马藏族仪式音乐为研究对象,借鉴文化模式的概念与研究路径,展开对平武白马藏族仪式音乐的文化模式研究。需要注意地是,本文对平武白马藏族仪式音乐的文化模式分析,并不是以此来关照宏观的人类文化模式,或是区域文化模式,而仅是通过仪式或仪式音乐,寻找出隐藏在平武白马藏族仪式内的文化稳定模式形态,以此来认识平武白马藏族文化。仪式作为文化模式分析的中观性路径之一,不具有下沉到文化人格层面的整体性与全面性。所以,笔者仅从仪式音乐层面来探讨文化模式等问题,为日后全面观察、研究与理解白马藏族文化模式,增加仪式音乐的维度。

二、平武白马藏族文化中的二元模式

文化模式与结构主义中的“结构”含义,在概念与研究的终端主旨迥异,然而,它们在追求文化稳定内核上具有一致性,在此方面可相互借鉴。在薛艺兵的《论音乐的二元结构》一文中,他认为二元对立是音乐二元结构的基本模式,在这一基本模式的基础上,音乐中还存在着二元依存、二元互补、二元变量、多元交叉等一系列结构关系等[3]。文中,薛艺兵指出:二元对立是音乐普同结构中最为基本的要素,并由此衍生出其他二元模式形态。对此,笔者并不认同。因为不论是二元对立,还是二元依存,都是建立在二元因素基础上,对立、依存与变量等,均是在二元因素基础上形成的不同样态,二元性才是音乐、文化等模式、结构的基本架构。而在这一方面,平武白马藏族文化体现得较为明显。

首先,在生活生计方面,平武白马藏族表现出二元性的生计周期模式。平武县白马藏族乡地处高山高寒地区,春夏季节阳光充足、水汽蒸发强烈,相反,秋冬季节寒冷、阴潮。为了适应本地气候与地理环境,白马藏族采取半农半牧型的生产方式,并主要以农耕种植为主。春夏季更适合粮食生产,于是白马藏族的农忙时节多在此段时间;而在秋冬季节,气候不再适宜农业劳作,于是秋冬季节便成为白马藏族休息、娱乐、闲暇的时间段。虽然随着交通条件的改善,本地区也出现了大量的务工人员,但他们依然按照这样的气候、劳作节奏生活,即春夏外出打工,秋冬回来休息。由此可见,在地理环境与气候的结构性影响下,白马藏族的生计方式也与其所在的地理区域的气候一样,摇摆于春夏—秋冬、农忙—闲暇的二元模式中,而这样的二元模式呈现相互依存的形态。正是由于二元依存的模式,白马藏族将仪式等重大集体性活动放置在秋冬—闲暇的时段来举行,如跳曹盖仪式在农历正月初五举行,拜山神仪式在藏历年举行,婚俗仪式也多在此阶段举行,等等。如此来看,生计与气候的二元性因素,决定了平武白马藏族仪式举行的时间分布。

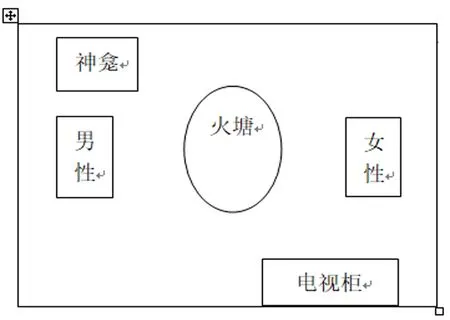

其次,除了生计周期模式外,二元性的文化因素还体现在白马藏族对于男女性别的认识上。平武白马藏族信仰万物有灵,崇拜的自然神有山神、土地神、火神、水神、树神等。除此以外,白马藏族还崇拜灶神,其生活中的火塘就是灶神的象征。火塘是白马藏族生活中必不可少的器具,具有重要而又特殊的文化意义,主要表现在这几方面:其一,火塘所在的房间是白马藏族经常活动的区域,这是由于白马藏族居于高山峡谷地带,温度较低,火塘具有驱寒保暖的功能;其二,白马藏族认为灶神就存在于火塘之中,在火塘的西北方向放置着神龛,而这是火神、灶神等神的神位。同时,围绕火塘而坐的位次也是有讲究的,一般来说,男性长辈坐在火塘左边,女性位于火塘右边,辈分越高其位次越靠近神龛。火塘必须保持干净,这表示对灶神的敬畏,如不遵循就会冒犯灶神,火塘的布置与座次如图所示(见图1):

图1:火塘两旁的座次

由以上火塘旁的座次图来看,以火塘为中心,男性坐在左手边,即“上把位”;女性则坐在右手边,称之为“下把位”。由于年龄与辈分的不同,年龄与辈分越大的人坐在里面,随着年龄与辈分的递减,逐次排开向外。从图上看,男性所坐的方位距离神龛最近,其中辈分最大的男性要坐在距离神龛最近的位置,这个位置白马藏族称之为“上把头”。以婚俗仪式为例,婚俗仪式是白马藏族最为重要的个人与家庭性的仪式,仪式的举行分为屋内屋外,屋内是白马藏族传统的仪程,屋外仪程则是受到四川其他地区农村婚礼形式的影响而逐渐发展起来的。在屋内的仪式中,长辈们的座次依然延续着传统,男性坐上把位,女性坐下把位,并且“上把头”的位置只允许主持屋内仪式的白盖(白马藏族的宗教师,一般为男性担任)坐。不仅如此,男女有别的习俗还存在于平武白马藏族的其他文化因素中。如在墓葬习俗上,平武白马藏族实行男女分开埋葬,男性墓葬区高于女性墓葬区,体现了“男尊女卑”的传统观念[5]。由座次习惯、墓葬习俗等可见,白马藏族对于性别的认识也体现出了男—女、左—右、高—低等二元性特征,并表现出二元对立的模式形态,而这样的模式形态明显不同于生计周期的二元依存模式特征。

再次,在平武白马藏族的仪式习俗中,二元性的文化模式也有所体现。在平武白马藏族的文化系统中,有着自己的仪式分类方式,他们将仪式分类为“dʊ si”与“dʊ zʊ si”,即大仪式与小仪式。这里的大仪式是指白马藏族的集体仪式,如跳曹盖、拜山神仪式;而小仪式则是个人或家庭性的仪式,如婚俗仪式、消灾仪式,等等。大仪式的举行有一定的周期性,而小仪式则依据本人或家庭的情况举行,时间上不固定。对应着仪式的大小之分,仪式中杀牲献祭的祭品也有着一定的讲究。在大仪式中,献祭的祭品为羊,而小仪式中的祭品为鸡等。可以看到在白马藏族的传统仪式中仪式分类及其所用祭品,也表现出大—小、羊—鸡、固定—非固定等二元性的文化模式。然而,这些文化事项中的二元因素并未呈现出对立、依存等关系形态。

通过以上对平武白马藏族文化中的生计周期、性别、仪式等因素的分析,可见,上述文化因素凸显出白马藏族二元性的文化模式,这些模式呈现出对立、依存等形态,或未显示出明确的关系形态。仪式音乐作为文化的一部分,也是反映文化模式特征的一个重要的维度,那么,在白马藏族的仪式音乐中,它是否也能够折射出平武白马藏族文化中的二元性文化模式?

三、平武白马藏族仪式音乐中的文化模式

在音乐模式与文化模式、思维模式等关系的探讨上,薛艺兵曾论述过:“音乐的结构是人类哲学思维结构的映射物;在二元对立基础上形成的二元依存、二元互补、二元变量和多元交叉这些多重关系以及由这些关系共同构成的复合结构模式,不仅是音乐的结构模式,同时也是人类哲学思维的结构模式[3]。因此音乐作为人类思维、文化的一个维度,不仅反映出思维与文化的模式特征,同时,音乐模式也具有其本身特有的架构。仪式是音乐的母体,是观察音乐的重要场域,并且在音乐研究中,仪式音乐又具有典范性的意义与价值。仪式音乐的模式不仅具有音乐的普同性模式,而且由于音乐与仪式的关系,又使仪式音乐具有独特的模式形态。通过上文对平武白马藏族文化模式的简要分析,可以看到白马藏族的文化模式存在着二元性的因素,其形态主要显现为依存、对立等关系。在平武白马藏族仪式音乐中,也体现出二元性的模式,也呈现出依存、对立等关系形态,而这主要体现在平武白马藏族婚俗、拜山神以及跳曹盖等仪式中。

(一)拜山神仪式中的音乐形态模式

拜山神仪式是平武白马藏族最为重要的集体仪式之一,仪式只持续一天。拜山神仪式的举行主要为了祭拜本寨的山神,以及白马藏族的总山神——叶西那蒙。从田野考察的情况来看,对本寨山神的祭拜是拜山神仪式的主要内容,虽然在拜山神仪式中涉及对总山神——叶西那蒙的祭拜,但对其祭拜的仪程较为略简(1)资料来源于笔者2018年3月对平武白马藏族厄哩寨的田野考察。。拜山神仪式的音乐分为两类:一类是白盖诵经,严格来说,应该称之为白盖唱诵经文;另一类则是白马藏族所唱的民歌,如《酒歌》等。在拜山神仪式开始之时,仪式的进行仅是围绕着白盖的诵经,其他人等并未参与到仪式之中,而是以家族直系血亲的形式在固定的地点聚餐。白盖诵经的曲调具有其身份属性,白盖诵经的曲调谱例如下:

此两首白盖诵经的曲调仅是其诵经音调中的一

诵经曲调20

诵经曲调15

部分。由此两段谱例来看,白盖诵经的曲调旋律主要是围绕着宫—角—徵三音列进行,音调结构短小,并以前十六分音符后附点八分音符与三连音等节奏型来构成本段旋律节奏,其他诵经曲调与之相类似。在整个仪式中,白盖主要运用此类形态的音调进行诵经,诵经音调给人以开阔、明朗之感。在白盖诵经的同时,各家族直系血亲成员在聚会中齐唱《酒歌1》,谱例如下:

酒歌1

《酒歌1》是各家族聚会中频繁演唱的一首,旋律为类乐句结构,旋律线条在一个八度内进行,旋律呈现出波浪形状,羽—宫—商—角—徵等音构成了本段旋律的骨架,《酒歌2》结束落脚于角音上。另一首家族聚会时所唱的《酒歌》谱例为:

酒歌2

《酒歌2》为乐段结构,分为三部分。第一部分由前两个小节构成,慢速,随后旋律转入快速节奏中,在第五小节稳定后再转为中速。第三部分是由第五小节以及剩余小节组成,此部分旋律的调性发生了改变,由a小调转为A大调,调式从C宫羽调式转为A宫宫调式,旋律依然在一个八度内进行,骨干音是由羽—宫—商—角、宫—角—清、角—徵—羽等音列构成。《酒歌2》不论在结构与规模上,还是在旋律进行的手段上都较为复杂。以上两首《酒歌》虽然在结构与发展变化方面存在一定的不同之处,但它们都是以羽音为主音构建起来的音列组成旋律,节奏音型也极为相似。

随着仪式的进行,白马藏族开始增加仪式中音乐的种类,仪式中音乐种类的增加也预示着拜山神仪式高潮的来临,在此阶段,仪式中的音乐不仅有白盖诵经之声,还有唱《酒歌》的歌声,等等。在仪式高潮过后的尾声中,所有的白马藏族(包括白盖)参与到仪式最后的圆圆舞环节中。圆圆舞是平武白马藏族独有的舞蹈,白马藏语称之为“zou zi de”或“zu de”。跳圆圆舞时,大家要手拉手围绕着篝火边唱边跳,舞蹈队形以顺时针方向为主,并呈现出问答式的歌唱方式,一个曲调可以多次反复地使用,但歌词不一样,不同曲调有着不同的舞蹈姿态,并且在舞蹈时,领唱者多数为白马藏族的中年、老年人。拜山神仪式中的《圆圆舞歌曲1》谱例如下:

圆圆舞歌1

本首圆圆舞歌曲为类乐段结构,上下句的划分较为明晰,旋律的骨干音列为#Dol—#Fa—#Sol—Si—#Dol(羽—商—角—徵—羽),旋律中的偏音#Si只起到过渡与辅助作用。另一首《圆圆舞歌曲5》的谱例为:

圆圆舞歌5

本首圆圆舞歌曲是类乐段结构,上句与下句较为相似,其都是以Dol—Me—Sol(宫—角—徵)为旋律骨干音构成的旋律,旋律进行也呈现出波浪状。本段旋律的节奏音型多是十六分音符与附点八分音符的节奏型,调性调式为#C宫宫调式。另一首较常听到的《圆圆舞歌3》是:

圆圆舞歌3

本首圆圆舞歌曲结构较为短小,由两部分组成,第一部分为第一小节,第二部分是第二小节。这两部分的音型、节奏型相似,只是第二部分对第一部分进行重复时,在节奏音型上出现了一些变化。两部分的骨干音列为宫—角—徵,调式为宫调式。从这几首拜山神仪式中的圆圆舞歌的音乐形态来看,虽然三首圆圆舞歌曲的结构有所不同,但组成旋律的音列大多是由宫—角—徵三音列来构成,而在这一点上,它与白盖诵经的音调旋律音列一致。

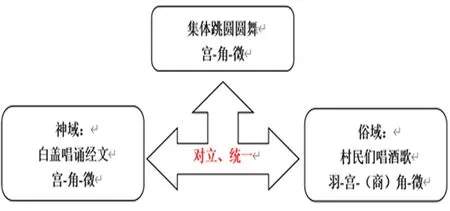

通过以上对拜山神仪式仪程简要的描述,加之对仪式中音乐的分析,可以看到,拜山神仪式中的音乐模式体现出了二元性模式,并呈现出二元对立与统一的关系形态。首先,在拜山神仪式中,音乐系统可以分为两类:第一类白盖唱诵经文,其音乐形态是由宫音所构建起来的宫—角—徵三音列组成,并且它的结构较为短小,而第二类是白马藏族所唱的《酒歌》,它的音乐形态是由以羽音为主音构建起来的五音列羽—宫—商—角—徵、四音列羽—宫—角—徵音列来组成旋律,相较于白盖唱诵经文,《酒歌》的旋律变化较为复杂。其次,如果说白盖诵经,是向山神而诵,具有神圣性,那么村民们所唱的酒歌则为了娱人,是仪式的世俗部分。由于不同的仪式场合与属性所致,音乐的使用也不尽相同,白盖诵经所使用的音乐形态是由宫—角—徵三音列构成,村民们所唱的《酒歌》则以五音列羽—宫—商—角—徵、四音列羽—宫—角—徵音列为主形成。而且,仪式开始时,两种仪式音乐形态并未交汇,互不干涉,泾渭分明。由此可以明了,拜山神仪式起始时,仪式中的音乐模式呈现二元对立的关系形态。但是,在仪式的最后,以宫音为主构建起来的音乐系统与以羽音为主建立起来的系统汇集在一起,最终在宫—角—徵三音列所构成的音乐形态中结束,这主要体现在全体白马藏族一起唱跳圆圆舞中。可见,在仪式结束时,白马藏族又将二元对立的仪式音乐模式统一在三音列宫—角—徵所构成的圆圆舞中。以上关系形态的演变,我们可以通过图示明晰,如图所示(见图2):

图2:拜山神仪式中的音乐模式

从图表中可以看出,无论是神域的白盖诵经及其诵经音调形态,还是俗域中的村民们所唱的酒歌,最终都汇集到集体跳圆圆舞及其音乐形态中。由此可知,在人员、场合、属性等不同因素的参与下,拜山神仪式中的音乐模式形态呈现出宫—羽、简单—复杂、神圣—世俗等二元对立的关系。但在仪式的最后,所有音乐最终在以三音列宫—角—徵所构成的音乐形态中结束,体现出不同于仪式开始之初的二元对立的音乐模式形态,而是二元统一的关系模式。所以通过上述分析来看,在拜山神仪式中,音乐模式虽为二元性的模式,然而它又呈现出不同于其他文化要素的模式,是二元对立统一的模式关系。值得注意地是,拜山神仪式音乐中的二元对立模式是音乐形态的模式,而二元统一关系的形成,不仅由于音乐形态,更是白马藏族对于仪式音乐操控的行为所致。

(二)婚俗仪式中的音乐形态模式

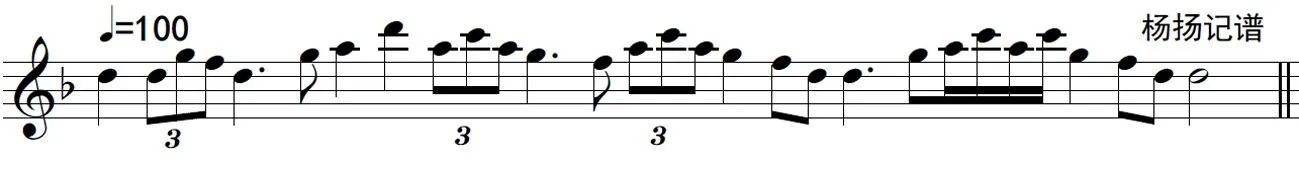

这两段旋律是白盖诵经曲调之一,具有一定的典型性。从形态上来看,两段曲调结构较小,节奏节拍较为规整。在调性调式方面,上一句为羽调式,下一句为宫调式,而其他诵经旋律结构与之相类似。值得注意的是,宫调式的诵经曲调在白盖诵经中占多数。《敬酒歌》则是长辈们对新人的祝福,《敬酒歌》谱例如下:

敬酒歌

本首《敬酒歌》的歌词大意为:父亲是我最亲的人,美酒献给父亲喝,母亲是我最亲的人,美酒献给母亲喝。从仪式现场与谱例来看,《敬酒歌》并没有较为规整的节奏节拍,但有明显的断句,歌曲结构不大,调式为羽调式。从这三段旋律来看,《敬酒歌》旋律的变化性与复杂性超过白盖诵经的音调,而白盖诵经更具有一定的专属性,只有白盖诵经时才会使用此类音调。在新郎新娘向长辈们敬酒后,屋内的仪式完毕,仪式场地由屋内转移至屋外的院落中,并且仪式进行中的音乐也发生了变化,不同于屋内的音乐,院落中的音乐由当下流行的汉语、藏语歌曲构成,例如汉语歌曲《朋友》《北国之春》,藏语歌曲《东山美人》《金土亚丁》等。屋外的婚礼形态是借鉴四川其他农村地区的婚礼仪式形式,并不是传统白马藏族婚礼的固有仪程,而且所用的音乐是“现代音乐”,不具有分析白马藏族仪式音乐文化模式的典型性,故此,本文仅从婚俗仪礼中的屋内仪式音乐来分析白马藏族仪式音乐模式。从屋内仪式音乐形态与操控音乐的人员身份上来看,婚俗仪式中的音乐也呈现出二元性的模式,具体来说是二元依存的关系形态。

从音乐形态上来看,白盖的诵经音调呈现出宫羽调式、宫—角—徵与羽—宫—角三音列相互交替的状态,并且音调结构较为简单。相较而言,白马藏族长辈们所唱的《敬酒歌》结构较大,更富有音乐性,同时构成旋律的音列为羽—宫—商—角—徵五音列。通过对不同类型音乐的形态分析来看,它们均是由以宫音为主的音列与以羽音为主的音列来构成旋律,宫音与羽音成为婚俗仪式音乐模式中的二元因素,而此二元因素呈现出二元依存的模式形态。从婚俗仪式音乐旋律的音列,我们可以看出,由宫音为主导形成的宫—角—徵三音列,以及由羽音为主导构成的羽—宫—角三音列、羽—宫—商—角—徵五音列,在其内部都蕴含着彼此的旋律音列核心音,如羽—宫—角音列与宫—角—徵三音列,在宫、角等核心音上存在交集,又如羽—宫—商—角—徵五音列暗含着宫—角—徵三音列。不仅如此,在节奏音型方面,不论是白盖诵经,还是白马藏族长辈们所唱的《敬酒歌》,都是由前十六分音符后八分音符节奏型构成的,这一形态特征均出现在以上仪式音乐中。据此可以看出,在婚俗仪式中,仪式音乐形态等因素呈现出宫—羽、圣—俗等二元性的模式。然而,由于二者内部都蕴含着彼此的形态因素,并且二者在节奏形态上相近,可以明了婚俗仪式音乐中的宫—羽、圣—俗等二元性的模式不是对立的,而是彼此相互依存的模式关系。这与上文中的拜山神仪式音乐模式存在不同(见图3):

图3:婚俗仪式中的音乐模式

从此图中可以看出,处于不同一场域中的仪式音乐,由于音乐形态关系的相近性,使得二者又紧密的依存在一起。

(三)跳曹盖仪式中的音乐模式

从以上两个仪式中音乐模式的分析来看,对于音乐模式的探究与形态的抽离,不仅源于音乐形态因素、音乐行为以及与之相关的动作,而且是分析音乐模式的重要因素,这在拜山神仪式音乐模式的分析中体现得尤为明显。跳曹盖仪式中的音乐模式也如婚俗仪式一样,呈现出相互依存的关系形态。

每年的农历正月初五,平武白马藏族都会举行本族群最为重要的仪式——跳曹盖仪式(白马藏语称为“tsau gai zai”)。曹盖全称为“曹格曹莫”,其主要功能与目的是为了驱鬼以及祭拜山神。平武白马藏族的跳曹盖仪式不仅一年一小祭,而且还有三年一大祭的习俗(3)资料来源于笔者2018年2月对平武白马藏族厄哩寨的田野考察。。跳曹盖仪式一般持续两天,其中最为重要的部分出现在仪式的第一天。仪式首先开始于当天下午三点,白盖先要唱诵或念诵经文,向山神祈福,唱诵经文的曲调与拜山神仪式中的曲调极为相似,并且近四分之三的唱诵曲调是由宫—角—徵三音列构成,如白盖诵经曲调谱例:

诵经曲调2

本段诵经音调结构较大,近似于乐句结构,全段旋律的进行基本围绕着宫—角—徵(Fa—La—Dol)等音,结束音落于宫音。白盖诵经的曲调大多与此相似,白盖的诵经持续到晚上八点左右,在场地的另一侧,村民们跳起圆圆舞。跳曹盖仪式中的圆圆舞与上文中拜山神仪式中的圆圆舞、歌曲一样,只是歌词略有改动。在跳圆圆舞的同时,白盖继续诵经。此时,在白马藏族公共活动的地点格外热闹(4)公共地点是举行仪式的场地。。在公共地点的左侧,白盖唱诵着经文,而在公共地点的另一侧,白马藏族的男女老少手拉手跳起圆圆舞、唱起圆圆舞歌,来到此地的游客驻足观看,摄影爱好者们不断选取着角度拍摄着照片,并将仪式场地围得水泄不通。按照白马藏族跳曹盖仪式的习俗,白盖诵经的地点与跳圆圆舞地点必须要连通,换句话说,白盖必须要看到白马藏族跳圆圆舞,所以不时有白马藏族男性长辈维持秩序,以便使白盖能够看到圆圆舞。从这一行为可以看出,圆圆舞与白盖诵经属于不同性质的仪式音乐,白盖是神山的代言者,他的诵经曲调是神圣性的,而村民们所跳、唱的圆圆舞为了娱人,是世俗性的。本是两种不同属性的音乐,白马藏族通过对仪式秩序与习俗的维持,将两种仪式音乐联系起来,由此可见,以上两种不同属性的音乐,在关系上呈现出相互联系与依存的模式形态。

在音乐形态方面,拜山神仪式中的圆圆舞歌曲与跳曹盖中的圆圆舞歌曲基本一致。从对圆圆舞歌曲的分析来看,绝大多数旋律是由宫—角—徵音列构成,而这似乎与白盖诵经音调的旋律骨干音列组成较为相似,并且调性调式是以宫调式为主,羽调式、徵调式较少出现。相比于白盖诵经音调的规模,圆圆舞歌曲的旋律结构较大,均是近似于乐段或乐句结构。依据上述分析可见,白盖诵经音调与圆圆舞歌曲的曲调存在一定的相同因素,即二者均由宫—角—徵(1—3—5)音列构成其旋律音调。由于这种相似因素存在,使得圆圆舞在平武白马藏族的生活中有着不同于其他舞蹈的地位与重要性。圆圆舞在平武白马藏族的一般性场合中是不允许跳的,如有游客要求,白马藏族也只是跳所谓的“锅庄”。仅从这一点来看,白马藏族对于何时跳圆圆舞是极为慎重的。基于以上对于跳曹盖仪式的描述,以及仪式音乐的分析,可以看到,跳曹盖仪式中的音乐呈现出二元依存与联系的音乐模式形态。

通过对跳曹盖仪式中的音乐行为、形态的分析可知:由于跳曹盖仪式中的音乐行为所致,本属不同性质的诵经音调、圆圆舞联系在了一起,不仅如此,形态上的相似关系,也使得圆圆舞在平武白马藏族的文化中有着不同的地位与价值。由此可见,在跳曹盖仪式中的音乐呈现出圣—俗等二元性模式,且呈现出相互依存、联系的模式关系形态。

四、平武白马藏族仪式音乐的文化模式以及音乐选择

通过对平武白马藏族文化要素的认识与分析,可以看到,在平武白马藏族的文化系统中存在着二元性的文化模式,这些模式在表征层面又显现出对立、依存等多样形态。音乐作为文化的一部分,也是反映文化模式特征的一个重要维度,在平武白马藏族仪式音乐文化中,也能够折射出二元性的文化模式,这样的模式呈现出与其他文化要素相似的二元多样性模式形态。并且,平武白马藏族仪式音乐模式不仅表现在音乐形态之中,音乐行为以及与之相关的动作也体现出此种音乐文化模式。仪式在人类文化中有着多重的效际,它不仅与民族、地区的信仰有着紧密的联系,还与文化象征、社会结构、历史记忆等要素有着一定的关联,白马藏族的仪式也同样如此。作为仪式重要组成部分的仪式音乐,受到仪式母体多重效际的影响,它的功能与作用不限于为仪式提供需要的仪式气氛,在象征、通神、文化表达等多方面也发挥着重要的效能,而这些因素影响着白马藏族对于其仪式音乐模式的二元性选择。

如上所述,平武白马藏族的仪式音乐模式呈现出与其他文化要素相似的二元多样性模式形态。然而,无论是二元依存,还是对立,总体而言,其仪式音乐形态方面还表现出某种音乐选择上的规律。在平武白马藏族的仪式中,以宫音为主导的宫—角—徵三音列构成的音乐在仪式音乐占较大比例,可以说,平武白马藏族的仪式音乐是以宫—角—徵三音列所构成的旋律为中心。然而,不容忽视地是,在仪式中由羽—宫—角—徵音列所构成的旋律也频繁出现在仪式之中,同时,它还曾以主导性的旋律音列独立出现在婚俗仪式上。在平武白马藏族的婚俗仪式中,音乐旋律的音列是以羽—宫—(商)—角—徵为主,相较于以宫音为主导的宫—角—徵三音列构成的音乐,由羽—宫—(商)—角—徵所构成的旋律更具音乐性,变化更为丰富。据此来看,婚俗仪式中的音乐形态是不同于以上拜山神、跳曹盖仪式的,那么,是什么原因使得婚俗仪式音乐形态不同于其他仪式?笔者认为,这样的现象是由仪式的功能、属性以及仪式气氛所决定的。白马藏族的婚俗仪式是属于个人与家庭性的仪式,是世俗性的人生礼仪,其所服务的对象为人,虽然在仪式中存在白盖神圣性的诵经仪程,但世俗性的因素在仪式时间、仪程上占据大部分。同时,在仪式进行的过程中,因受到个人与家庭因素的影响,仪式时间可长可短,仪程可以增添或取消。此外,婚礼在白马藏族看来是一件喜事,所以在仪式中的大部分时间里,仪式气氛是欢愉的。基于以上因素,平武白马藏族将四音列、五音列作为构成仪式音乐旋律的主要音列来与以上因素相契合。三音列、四音列、五音列是平武白马藏族仪式中同时存在的旋律音列,从形态变化的程度来看,四音列、五音列要比三音列的变化更为丰富,以代表性的四音列羽—宫—角—徵、三音列宫—角—徵、五音列羽—宫—商—角—徵为例,在三音列宫—角—徵中,音程关系主要以三度、五度为主;而在四音列、五音列中,不仅存在三度、五度关系,还存在二度、四度、七度等音程关系,音程关系的丰富程度也为旋律变化提供了可选择的空间。所以,在偏重于世俗性的婚俗仪式中,为了仪式欢愉的气氛,依据二元性的仪式音乐模式,平武白马藏族选择了四音列、五音列来构成仪式音乐,以此来服务于仪式,这也是为何婚俗仪式中的音乐形态不同于其他两种集体仪式的主要原因。相对于世俗性的婚礼仪式,拜山神、跳曹盖等仪式属性偏重于神圣性,与神沟通、向神祈福是仪式最为重要的组成部分。所以在这两个仪式中,白盖的诵经尤为重要。为配合长时间段、大段落的白盖诵经,加之诵经的语言因素的参与,白盖的诵经音调选择结构相对简单的宫—角—徵旋律音列来构成诵经音乐。从旋律织体上来看,宫—角—徵音列更像是西方音乐和声体系中的大三和旋。大三和旋的音响色彩给人以庄重、宽阔、明朗、辉煌之感。那么,从这一角度来看,白盖选择宫—角—徵音列作为与山神沟通,向神祈福的音响,符合神圣性的仪式或仪程气氛。

由以上分析可见,平武白马藏族对于仪式音乐二元模式的选择与运用,多是基于仪式的目的、功能、气氛等因素,并依据其仪式音乐形态中的二元模式,选择不同的音乐,服务于不同的仪式。同时,这些因素也决定着平武白马藏族在仪式音乐的二元模式中的选择。值得注意地是,无论是什么属性的仪式,平武白马藏族仅是在它的仪式音乐的二元模式中进行选择,以满足仪式的需求。

五、结语

“文化模式”这一概念在人类学的研究中,有着重要的价值与意义。近年来,文化模式理论常出现在音乐研究领域中,然而在对该理论进行实践的过程中,学者们常将音乐结构与音乐文化模式等概念混淆使用,进而造成学界对此理论与概念的认识偏差。本尼迪克特的“文化模式”,是针对某一社会文化的整体性研究,并将文化模式下沉到文化人格层面进行探讨,同时文化模式理论又以文化相对论为其理论基础。由此可见,文化模式理论与概念更适用于个案的研究。平武白马藏族居于四川省西北部,它所分布的环境较为封闭,是较为典型的边缘性少数族群,所以更适宜运用文化模式等方法对其进行研究。

通过对白马藏族文化中的生计周期、性别等因素进行考察可知:平武白马藏族文化中存在着二元性的文化模式,这些模式呈现出对立、依存等形态。不仅如此,在平武白马藏族集体仪式、个人或家庭性仪式的音乐中,也存在着二元性的模式,并且无论在音乐形态上、还是音乐行为中,都呈现出二元对立统一、二元依存等丰富的关系形态。此外,平武白马藏族依据不同的仪式功能、气氛、目的,在由宫—角—徵三音列与羽—宫—(商)—角—徵四、五音列构成的二元音乐模式形态中,选择不同的音列来构成旋律,以此来满足不同属性的仪式要求,同时这些因素也决定着平武白马藏族仪式音乐形态的选择。

建立在文化相对论基础上的文化模式,它遵循某一社会的整体性的文化模式研究,并探究文化模式对于个人的人格塑造等,并没有将宏观性的文化机理作为其研究的学术主旨。所以,文化模式的理论与概念在未来如何延展,需要学者们对其理论不断阐释。目前来看,在未对其进行新的阐释前,对于此概念的借用应有清晰的认识。就音乐研究而言,音乐文化模式的研究具体要下沉到文化模式的中观层面,即习俗、日常生活等,还是触及理论的终端,即音乐文化人格层面等,这些应在文中提及,以此避免学界对于此理论认识与实践上的偏差。