从大同二电厂墓群出土文物看北魏前期北方经济

杜二雄,黄兆宏

(西北师范大学历史文化学院,甘肃 兰州 730070)

本文所言“北魏前期”①北方地区并不同于今天所言北方地区,它大致包括今天内蒙古中部及以北地区、山西省中北部地区、河北省北部地区、陕西省北部地区及宁夏回族自治区。北魏统一北方后,迁都于平城(今山西大同),不久平城成为当时“北方地区的政治、经济、文化中心”。[1](P265)北魏道武帝为解决平城及周围地区劳力不足问题,进行了大规模移民。这些移民中以鲜卑人、高车人、山胡人为多,且大多都以畜牧为生。又据日本学者前田正名研究,北魏前期“桑干河的上游和中游地区接近中国农业耕作区的北限地带”,[2](P1)而平城地区就处在桑干河中游地区是一个半农半牧区。本文结合2019年《山西大同二电厂北魏墓群发掘简报》中出土文物及相关文献记载来剖析北魏前期北方经济发展情况。

一、墓中出土与北方经济相关文物

“二电厂墓群”②虽同属一个时期,但出土文物内容却相当丰富:出土文物既有反映游牧民族生活的器物,也有大量反映农耕民族生活的相关器物。这些器物既反映了该区域游牧民族的生活面貌,也较为完整地反映出农耕民族的日常生活状况。出土文物中与游牧民族生活相关的器物有漆棺彩绘狩猎图、胡人俑、陶羊等;与农耕生活相关的器物,陶器有猪、狗、羊、磨、確、灶等,铜器有铜辅首,铁器有铁门环。但是,也有一些器物很难区分清楚是农亦或是牧,主要有铜带钩、铜鍑、铜鐎斗、铜帐钩等。现将与本文有关反映北方地区经济发展的出土文物作一分类并加以简述。

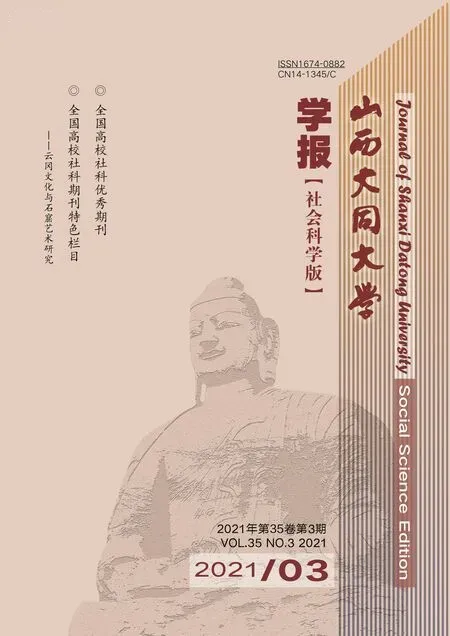

出土的与畜牧业、家畜家禽饲养业相关的器物有:漆棺彩绘狩猎图1幅、陶狗2件、陶猪2件、陶羊2件。其中猪、狗、羊很有特点,都是以雄、雌的形式出现,并且猪的鬃毛高、长,整个形态与野猪非常之相似。漆棺彩绘狩猎图(图1),③标本图1M37。陶雄狗,标本M36:13;陶雌狗,标本M36:14。陶雄猪(图2),标本M36:15;陶雌猪,标本M36:16。陶雄羊,标本M36:11;陶雌羊,标本M36:12。

图1 漆棺彩绘狩猎图M37

图2 陶猪M36:15

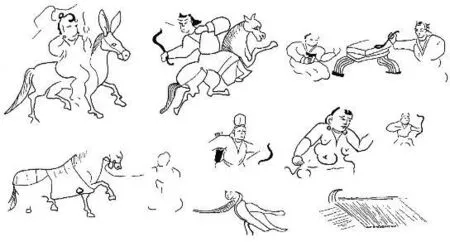

出土与农业生产有关的器物有:陶灶1件、石灶1件、陶磨1件、石磨1件、陶井1件、石井1件、陶確1件、陶仓1件、陶罐39件、陶踏確俑1件、陶磨米俑1件、陶执箕俑1件,其中陶罐有无釉30件,有釉9件。陶灶,标本M36:19。陶磨(图3),标本M36:9。陶井,标本M36:24。陶確,标本M36:13。陶仓,标本M36:2。陶踏確俑,标本M36:1。陶磨米俑,标本M36:12。陶执箕俑,标本M36:6。

图3 陶磨M36:9

出土的反映手工业发展的器物主要是陶器、石器和金属器物。该墓群出土的陶器包括有釉与无釉两部分。无釉的陶制器物有:陶壶35件、陶罐30件、陶盆2件、陶钵1件,共68件。有釉的陶制器物有:陶壶6件、陶罐9件、陶连枝灯1件、陶俑6件、陶灶1件、陶磨1件、陶仓1件、陶井1件、陶確1件、陶猪2件、陶狗2件、陶羊2件,共32件。出土的铜制器物有:铜辅首6件,标本M20:2。铜鐎斗1件,标本M37:11。铜鍑1件,标本M37:12。铜带钩1件,标本M20:1。铜帐钩6件,标本M36:34。出土的铁器有:铁钁2件,标本M19:1。铁棺环6件,标本M37:13-1。铁门环2件,标本M37:2。

二、北魏前期北方地区经济发展状况

北魏前期政局较为稳定,统治者为促进北方地区经济的恢复与发展,加强对农业的重视并积极鼓励发展农业。北魏道武帝“登国元年(386)二月,(拓跋珪)辛定襄之盛乐。息众课农。”[3](P20)又“天兴元年(398)二月,诏给内徙新民耕牛,计口受田。”[3](P32)后道武帝为解决劳力不足问题还多次进行大规模移民。明元帝,“永兴五年,(拓跋嗣)遂南次定襄大落城,东踰十岭山,田于善无川”。[3](P53)又“(拓跋嗣)置新民于大宁川,给农器,计口授田”。[3](P53)除了北魏统治者鼓励民众在北方地区发展农业的政策之外,河套地区与桑干河流域因其充足的水源、肥沃的土壤为北方地区农业的发展提供了有利条件。道武帝时期,史书记载,“九年春三月,帝北巡。使东平公元仪屯田于河北五原,至于棝杨塞外。” 从史料可见,道武帝时河套地区已是北魏时期重要的农业区。“二电厂墓群”出土农业生产相关陶器有磨、確、仓、灶。成体系化的粮食加工与储存器具的出现,说明该地区农业发展已进入较为稳定的发展阶段。另外,陶猪、陶鸡、陶狗器物的出现也是当时北方地区农业发展的重要反映。

畜牧业的发展也呈现出一副繁荣景象。北魏前期北方地区是一个面积广大的半农半牧区,草原面积广大,适合畜牧业的发展。另外,这一时期北方地区的人口构成也决定了畜牧业作为一种经济生产方式在北方地区占有重要地位。在平城以北地区生活的游牧族群主要有高车人、柔然人、鲜卑人及其他胡人。对此地区生活的各游牧民族而言,其以畜牧业为主要经济生产方式的情况并没有发生多大改变。再看平城及其周边地区,北魏以前是具有悠久发展历史的农业区,但是随着人口构成发生改变经济生产方式也受到了影响。史书记载登国六年,“山胡酋大幡颓、业易于等率三千余家降附出居于马邑。”[3](P24)太元二十一年(396),“魏王珪遣将军王建等击燕广宁太守刘亢泥,斩之,徙其部落于平城。”[4](P3481)天兴元年,“徙后燕山东六州民吏、徒何、高丽杂夷、百工伎巧以充京师。”[3](P32)天兴元年七月,“建都平城时迁入之拓跋部为主的游牧部落民”[1](P270)迁入平城及周边地区。隆安三年(399)二月,“魏军大破高车三十余部,获七万余口,马三十余万匹,牛羊百四十余万头,”[4](P3543)迁入平城。天兴五年二月,“征西大将军、常山王遵等至安定之高平,木易于率数千骑与卫辰、屈丐弃国遁走……徙其民于京师,”[3](P39)迁入平城。由此可见,迁入的多是游牧民族人口。据学者研究,“道武帝虽然鼓励部民从事农耕,但并不是强令游牧部族一律改变原来的游牧习俗”。[1](P276)“二电厂墓群”出土雄雌陶猪、雄雌陶狗、雄雌陶羊正是体现游牧民族对富裕生活的一种追求与向往。同时,雄雌动物的成对出现也是草原超强繁衍能力的体现,更是畜牧业繁荣的象征。

手工业发展。北魏初期,沿用前朝“工商在官”的传统,政府对工商业的发展极其严格,民间若私养、私藏工匠,甚至会受到灭族的严惩。道武帝为促进手工业的发展,天兴元年,“徙后燕山东六州民吏、徒何、高丽杂夷、百工伎巧以充京师”。[3](P32)孝文帝时期,支持“工匠杂伎,尽听赴农”[3](P137)标志着官商制度的结束。[5](P366)此后,政府放开了民间对手工业的经营,并允许民间纺织、冶炼、煮盐等,这无疑促进了北方地区手工业的发展。“二电厂墓群”出土的陶器有100件之多,无釉陶器有68件,有釉陶器有32件,类型主要有陶壶、陶罐、陶灯、陶人物俑、陶动物俑、陶粮食加工器及储藏器等。出土的铜器有15件,器型主要有辅首、鐎斗、鍑、带钩、帐钩等。出土的铁器有10件,器型有钁、棺环、门环等。从出土大量陶器来看,北魏前期北方地区人们日常生活中仍以使用陶器为主。从有釉陶器数量远少于无釉陶器数量来看,釉在当时并不多余,甚至于存在紧缺的情况,反映出当时制陶业并不是相当发达。另外,从最能体现陶器制作工艺的陶人物俑的外观来看,较为粗糙。从出土铜器与铁器来看,以铜鍑为例,外形美观度不足,制作工艺较为简单。由此可知,虽然北魏统治者非常重视手工业发展,但由于受到游牧民族性格与历史原因影响,手工业发展水平并不高。

总之,北魏前期北方地区的农业、畜牧业、手工业都有不同程度发展,尤其是农业与手工业发展较为迅速,但是由于北魏前期正是北魏政府颁布法令向汉族学习的早期阶段,加之北方游牧民族受传统畜牧经济生产生活影响较深。因此,农业与手工业的发展水平并不是很高。

三、北魏前期北方地区农业发展特点

(一)北方地区农业发展相对滞后 北魏前期统治者为促进北方地区农业的发展虽采取了众多鼓励措施,但是其发展水平与同时期中原地区相比仍存在不小差距。

从“二电厂墓群”出土文物来看,并没有耕牛与耕犁的出现。耕牛与耕犁作为中国古代农业发展与进步的标志,其大量使用必然会提高农业生产产量并促进农业的发展。但是从“二电厂墓群”出土文物看,有成对出现的雄雌陶猪、陶狗、陶羊,但却没有发现成对的雄雌陶牛,就连单只的也没有发现。那么,这一时期北方地区是不是无牛可用?史书记载,明元帝永兴五年(413)八月“赐征还将士牛、马、奴婢各有差。”[3](P53)又“太武帝始光四年正月,车驾至自西伐,赐留台文物牲口缯帛牛马各有差。”[3](P72)历史学家李剑农先生认为“北魏时期统治者给臣下赏赐牛马的事例有很多”。[6](P36)由史书记载可知,北魏前期北方地区并不是无牛可用,从统治者多次以牛马赏赐臣下推测,北方地区牛的数量应该是较为可观的。而在中原地区差不多同时期墓中出现陶牛的情况很常见,如《河南郑州上街西晋墓发掘简报》、[7](P15)《河南荥阳鲁庄墓地晋墓发掘简报》[8](P6)等。这也进一步说明北魏前期北方地区农业生产效率并不高。

农产品加工器不先进,粮食储藏器偏小型化。农产品加工器先进与否是衡量一个农业区农业发展水平的重要标尺。从“二电厂墓群”出土粮食加工器主要是陶確来看,只供单人操作,而汉代“河南济源墓出土的陶確④”[9](P67)在整个粮食加工过程中由三人同时完成农作物加工工作,这就大大提高了生产效率。又从“二电厂墓群”出土粮食储藏器陶仓来看,并不是具有大型陶仓特点的楼式陶仓,而是略大于陶罐的具有小型化特点的罐式陶仓,从小型罐式陶仓储藏粮食量少的特点,也可看出北魏前期北方地区农业发展水平并不高。

(二)农牧并重且农业区主要集中分布在“两河流域”北魏前期北方广袤地区畜牧业与农业并存,北部以畜牧业为主,农业则主要分布在南部黄河流域河套地区和桑干河流域地区。

北魏前期北方地区的主要活动者是柔然人、鲜卑人、高车人及其他游牧部落,如前文所述他们大多以畜牧业为主同时经营少量农业。究其原因,一是长期受其游牧生活习惯的影响,如《魏书》记载:“鲜卑……其后世为君长,统幽都之北,广漠之野。畜牧迁徙,射猎为业”,[3](P1)“蠕蠕……车鹿会既为部帅,岁贡马畜、貂皮,冬则徙度漠南,夏则还居漠北。”[3](P2289)“高车……其迁徙随水草,衣皮食肉,牛羊畜产尽与蠕蠕同。”[3](P2308)二是气候对农作物生产有很大影响。据地理学者研究,“东汉至南北朝是一个长达近600年的寒冷期”。10](P34)加之,这一时期北方地区各方势力争战不息,致使许多垦殖区演变为牧区,农牧分界限南移,畜牧业获得更多发展机会。三是经营农业者的“身份”对北方农牧业经济发展产生了很大影响。“二电厂墓群”出土陶人物俑有陶踏確俑、陶磨米俑、陶执箕俑,从陶俑的外貌特征来看应是胡人俑,这些陶俑的形态描绘出一幅北方游牧民族从事农业生产活动的生动场景。再结合出土雄雌狗、猪、羊来看,从事农业生产者对畜牧业仍然非常向往,他们一边以农业为生,另一边经营畜牧业,二者并重。北方地区畜牧业的发展致使农业生产区的面积有限且较为集中分布。

北魏前期北方农业区主要集中分布在南部黄河流域河套地区和桑干河流域地区。有关黄河流域河套地区农业发展情况,史书记载,“燕军至五原,降魏别部三万余家,收穄田百余万斛。”[4](P3475)“九年春三月,帝北巡。使东平公元仪屯田于河北五原,至于棝杨塞外。”[3](P26)“十年秋七月,慕容垂遣其子宝来寇五原,造舟收谷。”[3](P26)从史书记载来看,五原地区有大量屯田且产量较高,而五原地区就位于河套地区,其农业的发展情况无疑是河套地区农业发展的直接反映。除河套地区外,桑干河流域也是北方地区重要农业生产区。大同盆地地势平坦,桑干河支流众多,北魏时期雁北的水利资源较现今丰富,“特别是桑干河上游南岸一带土质较好,适于农耕”。[1](P278)因此,史书有“自后比岁大熟,匹中八十余斛”[3](P2850)的记载。可见,桑干河流域地区的确适合农业的发展。“二电厂墓群”出土农业生产工具及成对出现的动物俑也是对该地区农业发展的重要反映。

结语

“二电厂墓群”出土的与农业、畜牧业、手工业相关的文物,基本反映了北魏前期北方地区经济发展的大致情况。北魏前期中原地区战乱频繁,无暇北顾,致使游牧民族大规模南下,北方地区形成了以游牧民族为主汉族次之的大交融局面,经济生产中半农半牧的特点明显。但就其北方地区经济地位而言,北魏前期主要体现在北方地区南部“两河流域”农业生产区。因此,位于桑干河流域的平城地区无疑会成为北方地区的经济中心。但就北魏前期整个北方地区经济发展水平而言,因受北方地区人口构成、气候条件及农业发展历史影响,其经济发展水平并不高。

注释:

①本文将北魏定都平城的这一段时期称为北魏前期。

②二电厂墓群,即《山西大同二电厂北魏墓群发掘简报》中墓群。

③图1-3钧采自:高峰,左雁,张志忠等:《山西大同二电厂北魏墓群发掘简报》,《文物》2019年第8期,其余出土各类文物标本图样均可参考此发掘报告。