间作大豆对半夏生长环境及产量与药材质量的影响

朱振兴,包婉玉,江林波,钟淑梅,马毅平,舒少华

(1.华中农业大学植物科学技术学院,武汉 430070;2.湖北荆禾源生态农业有限公司,湖北沙洋 448200;3.九州通医药集团九信中药研究院,武汉 430050;4.湖北省果茶办公室,武汉 430070)

半夏[Pinellia ternata(Thunb.)Breit]以其干燥块茎入药,具有燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结的功效[1]。半夏喜光、喜温、喜肥、喜湿,但忌阳光直射、忌高温、忌涝,在超过35℃而又缺水时就会倒苗[2]。遮阴可为半夏提供适宜的生长环境,提高半夏珠芽数量和质量,提高半夏产量[3,4],但在实际生产中,搭建遮阴棚的方式会耗费很多的人力物力,且不利于机械化管理。间作可以改变系统下的光分布和提高光能利用率[5,6]。为此,本研究在大豆半夏间作系统中设置了不同的大豆种植密度,探究不同大豆种植密度下对间作环境、半夏生长指标、间作种间竞争力、半夏产量以及半夏药材质量的影响,为半夏大豆间作系统提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点与试验材料

试验于2019年在湖北省荆门市沙洋县湖北荆禾源生态农业有限公司基地进行,试验地处于北纬30°38′19.55″东经112°34′15.82″,当地气候属于北亚热带湿润季风型,年平均气温15.6~16.3℃,年日照时间1 997~2 100 h,年平均降水量804~1 067 mm,试验地土壤为沙壤,中等肥力。所用种源经华中农业大学舒少华鉴定为半夏,球茎,直径0.6~0.8 cm,采自湖北荆门;大豆品种为中黄37,由济宁圣源种业有限公司提供。

1.2 试验设计

采取单因素随机区组设计,设置3种大豆株距D1、D2、D3,分别为35、50、65 cm,分2行种于半夏厢上,大豆行间距为50 cm,以大豆单作和半夏单作为对照,3次重复,15个小区。每小区1厢,厢宽1.1 m,沟宽0.4 m,长5.0 m,厢上撒播半夏种茎,播种量为2 850 kg/hm2,大豆每穴3株。

半夏于2019年3月20日播种,7月1日收获,大豆于4月20日播种,7月25日收获。所有处理每公顷于播种前撒施复合肥(20-8-14,总养分≥42%)600 kg并翻耕作为基肥,并于5月1日撒施复合肥(17-17-17,总养分≥51%)187.5 kg/hm2作为基肥,试验田间除草及病虫害防治等管理同大田。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 环境指标 土壤温湿度:在大豆进入开花结荚期后,选择晴朗高温天气,在14:00至16:00用便携试土壤温湿度计对土壤温湿度进行测定,每小区选取5个测定点,测定土层深度为10 cm。

光照度:在大豆进入开花结荚期后,选择晴朗天气,在14:00至16:00用照度计对半夏冠层光照度进行测定,每小区选取6个测定点。

叶面温度:在大豆进入开花结荚期后,选择晴朗高温天气,在14:00—16:00用便携式红外测温仪对半夏叶面温度进行测定,每小区随机选取12株半夏植株进行测定。

1.3.2 植株生长指标 半夏主叶叶面积:于半夏出苗后30、47、65 d测定半夏主裂叶长和叶宽,每小区随机选取12株进行测量。采用叶面积系数法计算半夏主叶叶面积[7,8]:

式中,S表示半夏主叶叶面积,K表示叶面积系数,为0.666,a表示半夏主叶长,b表示半夏主叶宽。

出土部分叶柄长:于半夏出苗后30、47、65 d测定半夏叶柄长,叶柄长是由半夏叶柄出土处至叶基部的长度,每小区随机选取12株进行测量。

SPAD值:于半夏出苗后25、45、65 d,用便携式SPAD仪对半夏叶片随机取3点测定SPAD值并取平均值作为该叶片的SPAD值,每小区随机选取12株进行测定。

1.3.3 干物质积累、产量及千粒重 干物质积累:于半夏出苗后34、49、66 d,每小区整株挖取10株生长发育一致的植株,将块茎、叶分开,在105℃下杀青0.5 h,再在85℃下烘干至恒重,分别称量各部分干物质重量。

产量及千粒重:半夏倒苗后,于7月1日对半夏进行采挖测产,包括块茎和珠芽,采用5点取样法对每个小区进行测产,并调查块茎千粒重。

1.3.4 土地当量比及种间竞争力 土地当量比(land equivalent ratio)是指同一农田中2种或2种以上作物间混作时的收益与各作物单作时收益的比率。用于衡量间作优势[9]:

式中,Yis和Yim分别表示间作总面积上大豆和半夏的子粒产量和块茎产量(kg/hm2);Yss和Ysm分别表示单作大豆和单作半夏的子粒产量和块茎产量。当LER>1时,表明间作为优势,当LER<1时,表明间作为劣势。

种间相对竞争力(Aggressivity,A)指间作体系中一种作物相对另一种作物对水分、养分等与产量形成有关的资源竞争力[10]:

式中,Asp为大豆相对半夏的资源竞争力;Yib和Ysb分别表示间作大豆和单作大豆的生物产量,Yip和Ysp分别表示间作半夏和单作半夏的生物产量;Zs和Zm分别表示大豆和半夏在间作系统中所占的面积比例。当Asp>0,表明大豆竞争力强于半夏;Asp<0,表明半夏竞争力强于大豆。

竞争比率(Competitive ratio,CR)是评价间作系统中组分作物竞争的指标[11]:

式中,若CRsp>1,表明大豆竞争力强于半夏;若CRbp<1,则表明半夏竞争力强于大豆。

1.3.5 半夏药材质量评价 将采挖后的半夏块茎去皮洗净,置于烘箱中,50℃条件下烘干,烘干后研磨成粉末装袋保存于干燥器皿中,根据《中华人民共和国药典》规定进行半夏药材质量评价[1,12]。

2 结果与分析

2.1 间作大豆对半夏冠层光照、叶面温度及土壤温湿度的影响

间作大豆对半夏冠层光照度的影响如图1A所示,各处理间光照度存在显著差异,且光照度随着大豆种植密度的增加而降低,最高的是半夏单作,为86 750 lx,最低的是D1处理,为11 710 lx,遮阴度达到86.5%;其中,D2处理和D3处理的遮阴度分别达75.4%和48.0%。

间作大豆对半夏叶面温度的影响如图1B所示,各处理间半夏叶面温度差异明显,且随大豆密度的增高而降低,最高的是半夏单作,叶面湿度为35.2℃,最低的是D1处理,为29.3℃,较CK降低了5.9℃。D2处理和D3处理的半夏叶面温度也较半夏单作分别降低了5.5、3.4℃。

间作大豆对半夏土壤温度的影响如图1C所示,在大豆半夏间作模式下,各处理的土壤温度差异显著,其中最高的是半夏单作,为34.3℃,最低的是D1处理,为29.9℃,土壤温度随着大豆密度的增高而降低,其中D1、D2和D3处理的土壤温度较半夏单作分别降低了4.4、2.9、1.4℃。

间作大豆对半夏土壤湿度的影响如图1D所示,各处理间的土壤湿度没有显著差异,在18.1%~18.4%。

图1 间作大豆对半夏冠层光照度、叶面温度及土壤温湿度的影响

2.2 间作大豆对半夏生长的影响

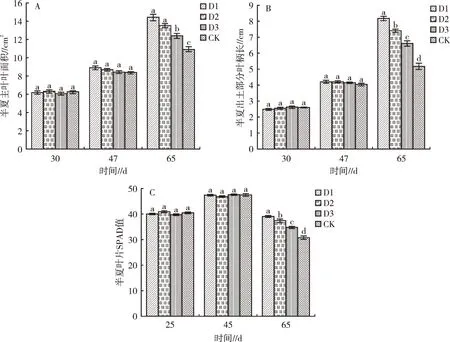

间作大豆对半夏主叶叶面积的影响如图2A所示,各处理间的主叶叶面积在半夏出苗后30、47 d没有显著差异,在65 d时部分处理出现显著差异,主叶叶面积随大豆密度的增大而增大,D1与D2处理无显著差异,其中主叶叶面积最大的是D1处理,为14.44 cm2,最小的是半夏单作,为10.94 cm2。

间作大豆对半夏出土部分叶柄长的影响如图2B所示,各处理间半夏地上部分叶柄长在出苗后30、47 d没有显著差异,在65 d时出现显著差异,半夏地上部分叶柄长随大豆密度的增大而增长,其中半夏地上部叶柄长最大的是D1处理,为8.18 cm,最小的是半夏单作,为5.17 cm。

间作大豆对半夏叶片SPAD值的影响如图2C所示,半夏SPAD值在出苗后25、45 d时,各处理间无显著差异,在65 d所测数据中,各处理间SPAD值存在显著差异,且随大豆密度的增大而增大,最高的是D1处理,为39.1,最低的是半夏单作,为30.8。65 d时SPAD值较45 d时低,是由于在6月初半夏出现倒苗又快速出苗。

2.3 间作大豆对半夏生物量积累、产量及半夏块茎千粒重的影响

图2 间作大豆对半夏生长的影响

间作大豆对半夏生物量积累的影响如图3A和图3B所示,在半夏出苗后34、49 d所测结果中,各处理间的干物质积累无显著差异,66 d出现显著差异,其中叶片干物质积累最高的是D1处理,为0.214 g/株,最低的是半夏单作,为0.146 g/株,块茎干物质积累最高的是D2处理,为0.457 g/株,最低的是半夏单作,为0.345 g/株。

间作大豆对半夏产量的影响如图3C所示,各处理与对照(CK)的半夏产量具有显著差异,产量最高的是D2处理,为5 979 kg/hm2,最低的是半夏单作,为4 184 kg/hm2,半夏产量随大豆密度的增大而增大,D1与D2处理无显著差异;如图3D所示,各处理间的半夏块茎千粒重表现出与半夏产量相同的规律,其中千粒重最高的是D2处理,为690.9 g,最低的是半夏单作,为565.5 g。

图3 间作大豆对半夏生物量积累、产量及半夏块茎千粒重的影响

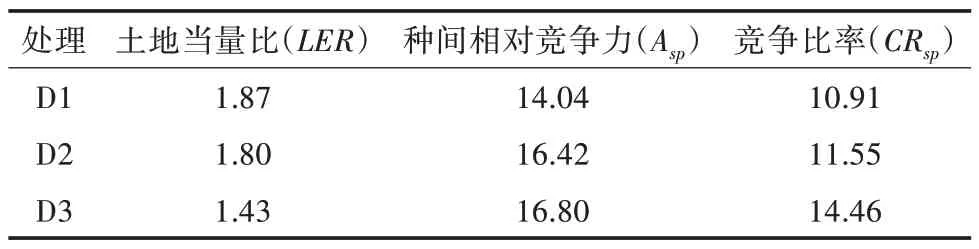

2.4 半夏大豆间作对土地当量比和种间竞争力的影响

半夏大豆间作系统的土地当量比和种间竞争力如表1所示,在半夏大豆间作系统中,土地当量比都有提高,各处理的土地当量比在1.43~1.87;各处理Asp>0,CRsp>1,表明大豆竞争力强于半夏。

表1 半夏大豆间作对土地当量比和种间竞争力的影响

2.5 半夏大豆间作系统下的半夏药材质量评价

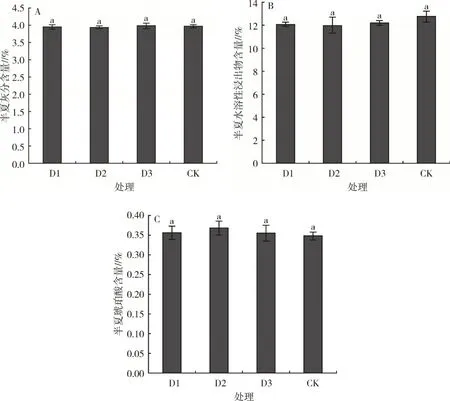

半夏大豆间作系统下的半夏药材质量评价如图4所示,各处理间的半夏药用成分含量无显著差异,半夏灰分含量在3.94%~3.98%,半夏水溶性浸出物含量在12.04%~12.79%,半夏琥珀酸含量在0.348%~0.368%。表明半夏大豆间作系统未改变半夏药材的质量。

图4 半夏大豆间作系统下半夏药材质量评价

3 小结与讨论

间作系统中,下层作物的冠层光照度以及环境温度会降低[13,14]。而半夏是喜温怕炎热、耐阴植物,适宜的生长温度为10~27℃,超过27℃时生长缓慢[15]。在本试验中,随着大豆种植密度的增大,半夏生长环境的光照度随之降低,遮阴度为48.0%~86.5%,其中在大豆间作株距为35 cm条件下遮阴度最高,由于光照辐射减少,半夏叶面温度降低,降幅为3.4~5.9℃,其中大豆间作株距为35 cm条件下半夏叶面温度最低,半夏叶面温度的降低缓解了夏季高温对半夏生长产生的不利影响。同时,土壤温度也随大豆种植密度的增大而降低,降幅为1.4~4.4℃,其中大豆间作株距为35 cm的条件下土壤温度最低。各处理土壤湿度未出现显著差异,可能原因是试验地在5月下旬至6月中旬长时间无降雨。结果表明,在半夏大豆间作系统中,大豆能为半夏提供遮阴条件,且降低了半夏的叶面温度以及降低了土壤温度,改善了半夏生长环境。

半夏在适当遮荫的情况下生长更好,叶面积株高显著增加,提高半夏叶绿素含量[16,17],遮阴还能使半夏避免“光合午休”现象的出现[18]。在本试验中,半夏叶面积和半夏出土部分叶柄长在其出苗后47 d前各处理间无显著差异,是由于半夏出苗47 d前的大豆植株较矮小,不足以改变半夏的生长环境,所以各处理间无显著差异,在半夏出苗后65 d,大豆植株已可以为半夏提供遮阴环境,各处理半夏生长环境出现差异,半夏生长指标也随之出现差异,呈现出半夏主叶叶面积和半夏出土部分叶柄长随大豆种植密度增大而增大的规律,其中半夏大豆间作系统下的半夏主叶叶面积较半夏单作增加了1.48~3.50 cm2,其中以大豆间作株距为35 cm条件下半夏主叶叶面积最大,为14.44 cm2,半夏出土部分叶柄长较半夏单作增加了1.44~3.01 cm,其中以大豆间作株距为35 cm条件下半夏出土部分叶柄长最长,为8.18 cm。半夏叶片的SPAD值同样也呈现相同的规律,半夏大豆间作系统下的半夏叶片SPAD值较对照增加了4.0~8.3,其中以大豆间作株距为35 cm条件下半夏叶片SPAD值最大,为39.1。结果表明,半夏大豆间作系统下,半夏生长环境发生改变,光照度降低,半夏叶面温度降低以及土壤温度的降低,为半夏生长创造了有利的生长条件,使得半夏生长势更好,其中大豆株距为35 cm的条件下最好。

半夏产量构成主要包括母茎的增长,母茎分生的子半夏及株芽[19]。孟祥海等[20]研究表明,55%遮阴条件下能使半夏株芽数量及块茎鲜重显著增加。在本试验中,半夏出苗66 d后,半夏大豆间作系统下的半夏生物量显著高于半夏单作,各处理较对照的半夏叶片干物质积累高0.17~2.14 g,半夏块茎干物质积累高0.50~1.09 g,半夏生物量积累随大豆种植密度的增大而增大,其中在大豆间作株距35、50 cm下无显著差异;各处理半夏产量较对照增产14.5%~42.9%,各处理半夏块茎重较对照增加0.06~0.13 g,其中在大豆株距为50 cm的条件下,半夏产量最高,为5 979 kg/hm2。表明半夏大豆间作系统有利于半夏生物量的积累及增加半夏单块茎重和半夏产量,但是大豆株距种植密度过高,不利于半夏块茎的干物质积累。

有研究表明,半夏在65%和75%遮阴处理下有利于药用成分的积累[17]。但也有研究表明,在全光照下有利于半夏药用成分积累[16]。在本试验中,半夏药材质量在各处理与对照之间没有显著差异,但都符合药典上所规定的含量,表明半夏大豆间作下的半夏药材可以入药。

本研究通过设置不同大豆种植密度进行半夏大豆间作试验,探讨了半夏大豆间作系统对半夏生长环境、半夏生长指标、半夏生物量积累、半夏产量及半夏药材品质的影响,研究结果表明在半夏大豆间作系统下,半夏生长环境得到改善,具体为光照度降低、叶面温度降低以及土壤温度降低,使得半夏能够避开夏季高温、高光强给半夏生长带来的不利因素,生长势较对照更好,从而增加了半夏的干物质积累,最终增加了半夏的产量,半夏药材质量与半夏单作无显著差异,且均符合药典要求,最优的半夏大豆间作系统为大豆以50 cm的种植株距与半夏进行间作。