维持性血液透析病人对夜间血液透析的意向调查及影响因素分析

吕 艳

中南大学湘雅医院临床护理学教研室,湖南 410000

血液透析作为各种慢性终末性肾脏疾病的重要替代疗法之一,自20世纪60年代以来被广泛应用,且延长了尿毒症病人的生存时间[1-2]。夜间血液透析是指选取病人夜间的睡眠时间进行的透析治疗,其主要形式包括中心夜间透析(3次/周,每次6~8 h)和家庭夜间透析(每周5次或6次,每次6~8 h)[3-4]。有研究表明,相较于传统的血液透析,夜间血液透析能够更好地控制血液和心血管功能、纠正贫血、改善钙磷代谢、纠正营养状况[5-7]。此外,夜间血液透析能在提高病人生存质量的同时具有更高的经济学效益,解决一部分病人失业等相关问题[8]。夜间透析治疗的应用一方面需要血液透析中心医护人员全方位配合,包括排班的变化、夜间注意力的集中、应急知识储备充分;另一方面也对透析病人提出了更高的要求。目前,国内的夜间血液透析仍处于不断研究深入阶段[9-10]。本研究旨在通过问卷调查,了解维持性血液透析病人对夜间血液透析的意向和影响因素,以期为夜间血液透析的临床应用方案提供参考意见。

1 对象与方法

1.1 研究对象

使用便利抽样法,选取2020年1月—2020年6月在我院血透中心接受治疗的病人40例。纳入标准:①年龄>18岁;②符合临床维持性透析病人标准;③过去行传统血液透析且时间>3个月。本研究排除近6个月内出现过严重透析并发症或机体严重合并症的病人。

1.2 研究方法

1.2.1 理论框架

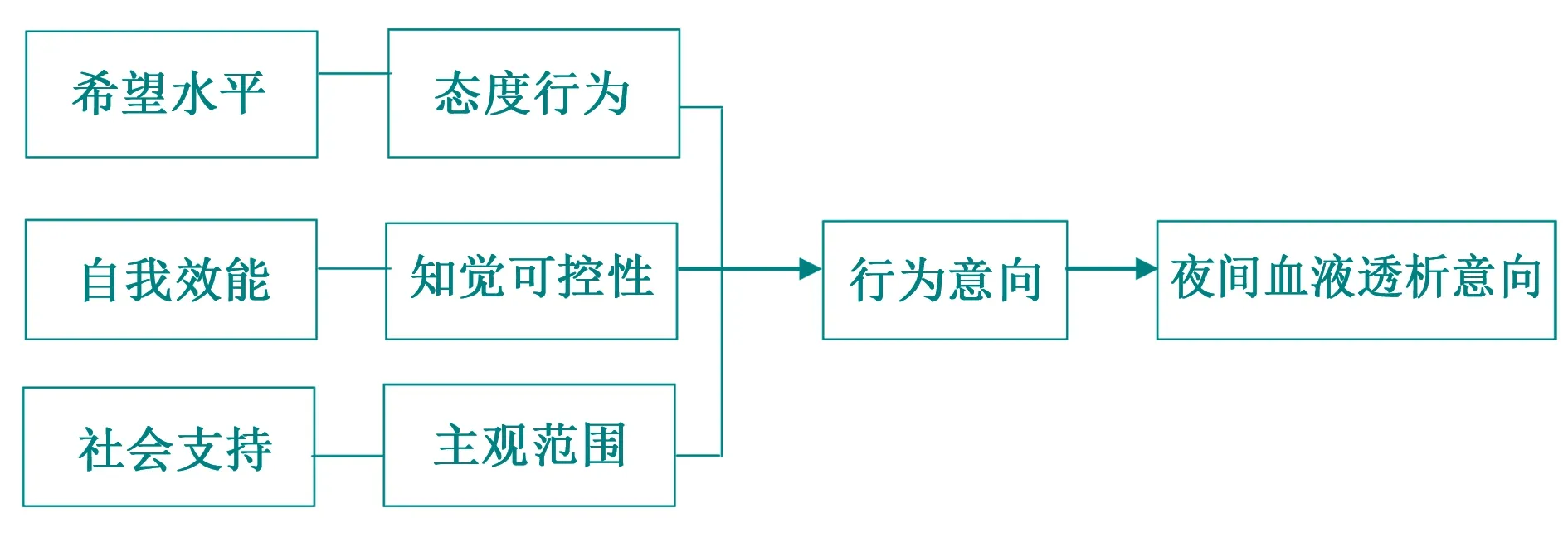

本研究采用外国学者Ajzen[11]提出的计划行为理论(theory of planned behavior,TPB)作为研究框架,该理论强调的是自身意向与行为之间的关系,认为意向或态度可以预测行为的发生。根据计划行为理论与本研究的研究目的,着重强调3个方面:①行为意向表明了病人对执行某一行为的医院和态度,病人的意向水平能反映病人对夜间血液透析的态度。②病人在决定是否执行某一行为的特定时间会感受到来自社会的压力。因此,社会支持状况反映了家属或其他重要角色对病人执行夜间血液透析的影响。③不同病人在执行同一行为过程中感受到不同的难易程度,自我效能则表明病人对自我执行该行为的控制情况。因此,在本研究中,希望水平、自我效能、社会支持等因素可能成为病人维持夜间血液透析的影响因素。具体理论转化模型见图1。

图1 维持性血液透析病人对夜间血液透析意向及影响因素的转化模型

1.2.2 调查方法

由研究者本人于2020年1月—2020年6月对我院血透中心接受治疗的40例透析病人进行现场问卷调查,问卷主要包括一般资料问卷及夜间血液透析意愿调查问卷,问卷在病人办理入院当天发放,由研究者指导填写并当场回收,及时检查并对有疑问的内容现场核实和确认。

1.2.3 研究工具

1.2.3.1 一般资料

主要包括性别、年龄、文化程度、工作状况、婚姻状况、原发病、透析龄等。

1.2.3.2 夜间血液透析意愿问卷

此部分问卷为研究者自行设计,共12个条目,采用Likert 5级评分法,总分12~60分,得分越高则表明,测试者参与夜间血液透析意愿越强,12~27分为低水平;28~43分为中水平;44~60分为高水平。

1.2.3.3 Herth希望量表

Herth希望量表包括对现实和未来的积极态度、采取积极的行动、与他人保持亲密关系3个维度,12个条目。总分48分,12~23分、24~35分、36~48分分别表示希望水平的低、中、高。量表Cronbach′s α系数为0.85,重测信度为0.91[12]。

1.2.3.4 社会支持量表

社会支持量表包括客观支持、主观支持、社会支持3个维度,共10个条目,得分越高,社会支持水平越高,量表重测信度为0.92[13]。

1.2.3.5 一般自我效能感量表

自我效能量表采用Likert 4级计分法,得分率>80%、60%~80%、<60%分别为高水平、中等水平、低水平,得分越高则自我效能感越强,量表Cronbach′s α系数为0.87,重测信度为0.83[14-15]。

1.3 统计学方法

采用Excel软件建立数据库,使用SPSS 22.0软件对数据进行统计分析。采用t检验、Spearman相关分析及多元线性回归分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 血液透析病人一般资料

40例血液透析病人年龄25~71(48.88±13.56)岁,透析龄14~203(102.30±62.73)个月;病人其他一般资料见表1。

表1 血液透析病人一般资料(n=40)

2.2 血液透析病人对夜间血液透析意愿状况

本研究中,血液透析病人对夜间血液透析的意愿总分为24~55(37.90±8.16)分,各条目得分见表2。其中,低水平者4例(10.0%),中等水平者24例(60.0%),高水平者12例(30.5%)。

2.3 病人一般资料与夜间血液透析意愿相关性(见表3)

2.4 夜间血液透析意愿的影响因素

以夜间血液透析意愿总分为因变量,对相关因素进行多元线性回归分析,详见表4。

3 讨论

3.1 维持性血液透析病人对于夜间血液透析的意愿现状分析

本研究结果显示,维持性血液透析病人对于夜间血液透析的意愿水平处于中等状况。近年来随着研究的深入和样本量的不断扩大,新的血液透析方案对维持性血液透析病人来说十分关键,病人的生活质量越来越受到关注。有研究表明,较传统血液透析相比,夜间血液透析能有效改善病人高血压、左心室肥大、贫血等问题,与此同时对于病人的营养状况也有一定改善,病人的生活质量得到明显提高[16-18]。因此,夜间血液透析的推广在临床应用中显得十分重要。本研究中大多数病人都表示愿意接受医护人员实施夜间血液透析,同时也愿意参与到夜间血液透析的治疗中来,反映出病人强烈的治疗意愿以及对医护人员、医疗技术的信任。而在某些条目中,未了解过夜间血液透析或不清楚夜间血液透析的具体要求时病人对于坚持夜间透析治疗的意愿得分较低,说明就目前现况来看,夜间血液透析的普及率不够,病人由于不了解其安全性、有效性和有益性而产生迟疑态度。

3.2 维持性血液透析病人夜间血液透析意愿的影响因素

本研究结果显示,病人的透析龄、文化程度、工作状况影响病人参与夜间血液透析的意愿,与国内部分学者研究结果一致[19-20]。透析龄越长的病人,其改变透析方式的意愿越小,分析原因一方面可能与病人对于目前的透析方式和透析结果比较满意;另一方面可能与病人不了解夜间血液透析有关。文化程度越高的病人其参与意愿越强烈,在一个知识更新和大数据信息化普及快的时代[21-22],文化程度高的病人掌握的信息越多,对自身身体状况越了解。因此愿意通过新的、有效的透析方式来促进健康。此外,病人的在职情况也影响到其参与夜间血液透析的意向,可能是在职的病人往往需要通过调整工作时间或者请假来进行治疗,对其生活和工作角色带来一定的不便,夜间透析能避免此类状况的产生。通过与计划行为理论相结合,本研究了解到病人的希望水平、社会支持以及自我效能水平也是影响病人夜间血液透析意向的因素,医疗决策和就医行为的改变往往需要考虑到病人心理和社会因素,希望水平越高越渴望通过更先进的手段使自身健康水平提高。

4 小结

目前,维持性血液透析病人对于夜间透析的了解不够,一方面,可通过多方面的医疗咨询和信息更新使病人了解夜间血液透析,以帮助其做到医疗决策最优化;另一方面,对于透析龄相对较短、处于在职状态、希望水平较高、社会支持程度较好、自我效能水平较高的病人,临床血液透析医护人员可选择性普及夜间血液透析相关知识,提高病人对于夜间血液透析的认知程度,使病人在医疗决策中获益。