茶叶中赭曲霉毒素A 安全性风险研究进展

邓秀娟,涂 青,伍贤学,黄刚骅,施宏媛,李亚莉,周红杰,

(1.云南农业大学食品科学技术学院,云南昆明 650201;2.云南农业大学龙润普洱茶学院,云南昆明 650201;3.玉溪师范学院化学生物与环境学院,云南玉溪 653100)

真菌毒素是某些真菌在一定环境条件下产生的,具有细胞、器官或机体毒性的次生代谢产物。真菌毒素污染现象广泛存在于各类食品中,严重威胁人类健康安全,已经成为食品安全领域最重要的问题之一。目前已发现的真菌毒素主要包括黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、展青霉素、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、T-2 毒素、玉米赤霉烯酮、伏马毒素、杂色曲霉素、桔青霉素等[1−2]。

茶叶是采用茶树芽叶嫩茎经过不同工艺加工而成的产品,是世界公认的三大健康饮料之一,也是仅次于饮用水的第二大消耗饮品。全球现有50 多个国家和地区种植茶树,约有160 多个国家和地区人民有饮茶习惯,茶叶的品饮安全性对消费者健康以及茶产业的发展尤为重要。由于产毒真菌分布广泛,茶园土壤和加工仓储环境等环节都有可能存在真菌毒素污染风险。近年来,关于茶叶真菌毒素污染和品饮安全性的文章报道和话题讨论屡见不鲜,引起了消费者的广泛关注与诸多疑虑,如何客观认识和科学对待这个问题十分关键。

赭曲霉毒素是一类由曲霉属(Aspergillus)和青霉属(Penicillium)等真菌产生的次生代谢产物,最初发现由赭曲霉(A.ochraceus)代谢产生[3]。其中赭曲霉毒素A(Ochratoxin A,OTA)产毒量最高,毒性最强,对农作物污染最严重,健康危害最大,1993 年被国际癌症机构(IARC)认定为2B 类致癌物[4−5]。目前茶叶中黄曲霉毒素的研究相对较多,而赭曲霉毒素虽然在茶叶中也时有报道检出[6],但并未引起相关部门的足够重视,这可能与其毒性级别比黄曲霉毒素低有关。然而,不同于黄曲霉毒素,赭曲霉毒素是可溶于水的,茶汤转移率比黄曲霉毒素高,且其产毒菌曲霉属和青霉属均为茶叶加工和仓储过程中的常见微生物,其潜在的安全性风险值得我们进一步关注和重视。

1 OTA 的特性与危害

1.1 OTA 的理化特性

赭曲霉毒素是一类具有香豆素和苯丙氨酸结构的类似物的总称,结构通式见图1A。依据结构不同,赭曲霉毒素又分为A、B、α、β等类型,其中赭曲霉毒素A(OTA)的毒性最强[7−8]。OTA 是由OTα通过酰胺键与L-β-苯基丙氨酸相连络合而成,其化学名称为7-(L-β-苯基丙氨基-羰基)-羧基-5-氯代-8-羟基-3,4-二氢化-3R-甲基异氧杂奈邻酮,分子式为C20H18ClNO6,分子量为403.8,化学结构式见图1B[9]。OTA 是一种无色结晶粉末状化合物,呈弱酸性,微溶于水,易溶于极性有机溶剂和碳酸氢钠溶液[10]。OTA 结构中羟基基团以电离形式存在,是其发挥毒性所必需的条件,氯原子则在其遗传毒性上发挥十分重要的作用,当OTA 的苯丙氨酸基团被其他氨基酸取代时其毒性将会被降低[11]。然而,OTA 性质稳定,耐高温,不易降解,食品一旦受到OTA 污染,要想完全去除十分困难。

图1 赭曲霉素的结构Fig.1 Structure of ochratoxin

1.2 OTA 的危害与致毒机理

OTA 在自然界广泛存在,食物中即使没有肉眼可见的霉菌,也可能已有OTA 的存在[12]。20 世纪70 年代至今,OTA 已陆续在谷物、茶叶、面粉、咖啡、巧克力、蔬菜、果汁、葡萄酒等中被广泛检测出来,甚至婴幼儿辅食、人类母乳也发现了OTA[13−17]。OTA 经由胃肠道吸收后,经由血液主要流到肾脏,由于其在人或动物体内不易代谢消除,易在血液及消化组织器官中累积,并可引发亚急性或慢性毒性影响[18]。流行病学研究普遍认为OTA 的体内积累和对肾脏的损伤是巴尔干地方性肾病的主要原因,还会对胎儿的中枢神经系统造成伤害[19−20]。大量科学研究也表明OTA 具有肾毒性、肝毒性、神经毒性、免疫毒性、植物毒性、基因毒性和潜在的致畸性和致癌性等[21−22]。

OTA 能促进生物膜的过氧化反应,诱导活性氧的产生,引起线粒体的结构损伤及功能的紊乱,抑制其呼吸作用,诱导细胞凋亡;能够影响细胞信号传导通路中蛋白及关键因子的转录表达,在很大程度上抑制蛋白质合成关键酶的活性,抑制蛋白质的合成,从而影响RNA 和DNA 的合成[23]。研究者推测这些改变及其产生的一系列后续反应都有可能是OTA致毒的原因。世界粮农组织和世界卫生组织食品添加剂专家委员会(JECFA)经过对OTA 肾脏毒性的评价后,建议每周OTA 最大耐受摄入量为0.1 μg(每千克体重)[24]。目前,欧盟、中国、丹麦、罗马尼亚、意大利等相关机构分别针对成人食用生谷物及其制品、干鲜果品、谷物豆类及其制品、坚果、研磨咖啡、酒类、猪肉及熟肉制品等进行了OTA 限量标准[25−28],但茶叶中的OTA 暴露风险及限量标准仍然尚未被提及。

2 茶叶中的OTA 来源微生物

2.1 OTA 的产毒菌与产毒条件

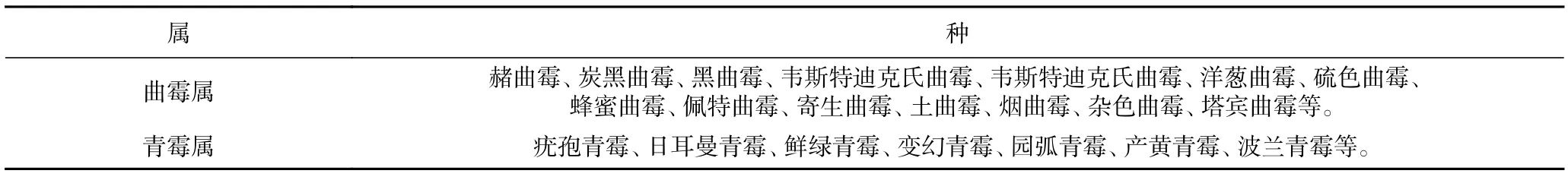

自然界中能产OTA 的真菌种类繁多,主要有曲霉属的赭曲霉(A.ochraceus)、炭黑曲霉(A.cabonarius)、黑曲霉(A.niger)和青霉属的疣孢青霉(P.verrucosum)、日耳曼青霉(P.nordicum)、鲜绿青霉(P.viridicatum)等。其中A.niger只有一部分菌株可产OTA[29−30]。此外,曲霉属中韦斯特迪克氏曲霉(A.westerdijkiae)、洋葱曲霉(A.alliaceus)、硫色曲霉(A.sulphureus)、蜂蜜曲霉(A.melleu)、佩特曲霉(A.petrakii)、寄生曲霉(A.parasiticus)、土曲霉(A.terreus)、烟曲霉(A.fumigatus)、杂色曲霉(A.versicolor)、塔宾曲霉(A.tubingensis)等在特定情况下会产较高量的OTA[31−33],青霉属其他一些菌株如变幻青霉(P.variabile)、园弧青霉(P.cyclopium)、产黄青霉(P.chrysogenum)、波兰青霉(P.polonicum)等也可以产生少量OTA[34]。OTA 主要产毒菌见表1。值得注意的是,产毒菌中并非所有菌株都能产OTA,不同地域和生态环境条件下,OTA 毒素爆发率及产毒菌的种类也不同。研究发现在温和凉爽的环境条件下,青霉属菌株是主要的OTA 产毒菌,贮藏环境中污染风险较高;而在温度高、湿度大的环境条件下,产OTA 的菌株则主要为曲霉属中的赭曲霉和炭黑曲霉[35]。

表1 OTA 主要产毒菌Table 1 Major fungi producing OTA

影响农产品中OTA 污染程度的主要因素包括生产环境、干燥条件及贮藏方式,温度、水活度和基质成分等会影响产毒菌的生理机能及产毒效率。目前关于OAT 主要产毒菌的适宜生长和产毒条件研究情况见表2。赭曲霉在pH 低于2 时生长较缓慢[28],高于30 ℃时赭曲霉菌的生长和OTA 的产生停滞,低温保藏(2~10 ℃)可减缓但不能停止OTA 的产生,而干燥保藏(湿度<14%)是防止OTA 产生积累的有效方法[24,29,36]。炭黑曲霉是近几年新发现的一种能够产生OTA 的真菌,由于其形态与黑曲霉相似,食品真菌菌相污染水平调查和分离鉴定时常误将其归为黑曲霉。该菌繁殖所需的温度范围较宽,低pH、高糖、高温环境促进炭黑曲霉的生长繁殖。低温抑制黑曲霉的繁殖但炭黑曲霉生长良好,且40 ℃时仍可繁殖,同时该菌对紫外线有较强的抵抗力[37]。

表2 OTA 主要产毒菌的适宜生长及产毒条件[28,35-39]Table 2 Suitable growth and toxigenic conditions of main toxigenic fungi of OTA[29,36-40]

2.2 茶叶中可能产OTA 的微生物

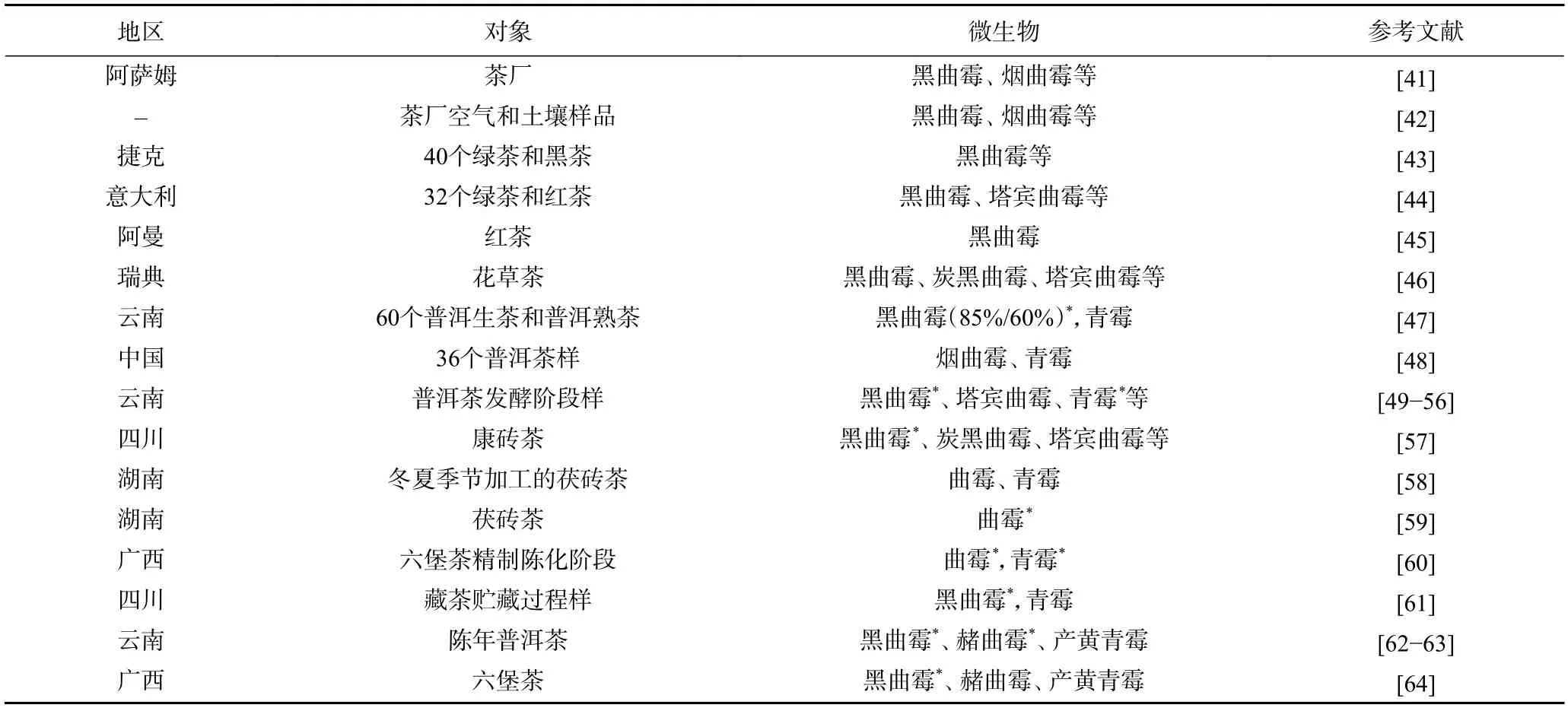

OTA 产毒真菌分布广泛,从茶园、生产车间到仓储流通环节,茶叶都存在受到产毒真菌污染的可能。尤其是黑茶,由于追求后期仓储过程中的转化,通常选取的是非密闭型包装材质和自然存放空间,使得茶叶可与空气接触进行后发酵陈化。因此茶叶所处的温湿度条件差异较大,大部分取决于存放地的自然气候生态,这种情况导致茶叶中经常会有青霉或曲霉的存在,甚至在梅雨季节和回潮天气发生霉变,加大真菌污染风险。而在黑茶加工过程中,渥堆发酵是其风味品质形成的关键。发酵过程中,各种微生物以茶叶基质为营养源,呼吸产热,并大量繁殖和代谢,分泌各种胞内酶和胞外酶,催化茶叶发生氧化、分解、裂解、聚合、缩合等一些列复杂的生化反应,从而形成黑茶特有的色香味。现代大量科学研究结果表明,曲霉属、青霉属、酵母属等是黑茶发酵过程中微生物群落主要的组成部分,其中曲霉属中的炭黑曲霉、黑曲霉、烟曲霉、土曲霉、塔宾曲霉等经常在加工过程中被检出,而青霉属中的产黄青霉和曲霉属中的赭曲霉则有在仓储过程中被检出。茶叶生产仓储环节中可能产OTA 的微生物检测情况见表3。

表3 茶叶生产仓储环节中可能产OTA 的微生物检测情况Table 3 Microorganisms that are likely to produce OTA in tea processing and storage

结合OTA 的产毒菌和产毒条件可以发现,其与茶叶发酵和仓储过程中的温湿度条件等存在一定程度上的重合。OTA 的两大类产毒菌中,青霉属真菌恰恰是茶叶尤其是黑茶在仓储存放过程中经常会出现的真菌,而曲霉属真菌则又是黑茶发酵过程中的主要优势菌属,和黑茶的关键品质形成关系密切,其对品质形成的贡献度与可能带来的安全风险值需要我们开展进一步的研究评估。如何通过有效措施规避风险,安全生产和仓储,保障茶叶品饮安全,也是我们需要重点关注的问题。

3 茶叶中的OTA 检测

目前已有不少研究学者采用各种技术手段对茶叶中的OTA 进行了检测[6,65−66]。1995~1998 年欧盟国家检测了139 份红茶样品,其中8 份样品OTA 阳性,含量为0.03~10.3 μg·kg−1[67]。Santos 等[68]应用ELISA 法检测了西班牙包括市售红茶、绿茶和白茶等在内的84 个样品中的OTA,发现63%受到OTA污染(0.025~17.5μg·kg−1)。柳其芳[69]应用ELISA 法检测普洱茶样品也检出了赭曲霉毒素。但由于茶叶基质的复杂性等,酶联免疫法存在假阳性干扰,导致很多人认为其更适用于初步快速筛查。

随着食品中OTA 检测技术的发展,HPLC 和LC-MS 等开始被广泛应用。Haas 等[48]采用HPLC法检测了36 份普洱茶样品,其中4 份样品OTA 阳性,含量为0.65~94.7 μg·kg−1。刘妍等[70]采用高效液相色谱串联质谱技术从61 份黑茶样品中检出5 份含有赭曲霉毒素,其中普洱茶2 份(6.7、2.5μg·kg−1),湖南黑茶1 份(4.0 μg·kg−1)、广西六堡茶2 份(0.9、1.3 μg·kg−1)。与之不同的是,陈秋娥[71]分析了44 件台湾市售普洱茶样品,未检测到OTA。Monbaliu等[72]建立了一个可同时测定含OTA 在内27 种真菌毒素的超高效液相色谱串联质谱法,检测了91 份茶叶样品,结果都没有检测到有OTA。莫瑾等[73]采用高效液相色谱串联质谱技术检测了19 份普洱茶样品,结果也均未检出OTA。Mogensen 等[74]采用HPLC 法检测的市售的普洱茶和红茶样本,结果亦未检出OTA。

为了进一步探究普洱茶发酵过程中的微生物安全性,周才碧[62−63]利用普洱茶中分离、鉴定得到的黑曲霉和赭曲霉,接种于云南大叶种中模拟发酵,采用HPLC 法检测出发酵样中的OTA 含量分别为3.80 和1.80 μg·kg−1。然而,Abe 等[50]应用HPLC 检测结果显示,从普洱茶中分离的黑曲霉不产生OTA。Hou 等[75]研究发现,应用黑曲霉和炭黑曲霉发酵的茶叶样品中也不含OTA。Wang 等[76]采用LC-MS/MS 法检测发现,采用塔宾曲霉接种发酵的普洱茶和传统自然发酵的普洱茶样品中OTA 也均低于检测限。

此外,由于OTA 的水溶性特征,部分研究者在检测茶叶中OTA 含量的同时,还进行了茶汤转移率的实验。Sofie Monbaliu 等研究显示其检测茶叶样品中的赭曲霉素含量范围为2~10 μg·kg−1,冲泡后的茶汤中的含量范围为0.5~2 ng·mL−1。Frantisek[77]采用HPLC-FLD 方法对共计12 份红茶样品进行了OTA 含量的分析,其中有4 个样本检出OTA,含量分别为1.85、56.7、86.6 和250 μg·kg−1,将受污染的茶样在250 mL 水中煮3 min 后茶汤中OTA 的转移率达到34.8%±1.3%。

从以上研究中可以发现,茶叶中的OTA 检测研究目前多集中在黑茶类,白茶、绿茶和红茶也有少量的涉及。由于样品及测定方法不同,茶叶中的OTA 检测结果并不一致。相对而言,ELISA 法检测结果中呈OTA 阳性的情况居多,LC-MS/MS 法检测结果中呈阴性的情况居多,但仍有阳性情况存在。此外,这些研究资料中大多没有表明其检测样品的具体来源和仓储状态等情况,茶叶样品前处理方法也并不清楚,这为科学评估茶叶中的OTA 安全性风险带来了一定困难。茶叶中OTA 的检测情况见表4。

表4 茶叶中的OTA 检测情况Table 4 Detection of OTA in tea

4 茶叶中的OTA 潜在风险分析与建议

4.1 样品前处理方法和分析手段干扰茶叶中OTA 检测的准确性

由于OTA 产毒菌的多样性和分布广泛性,科研工作者们围绕食品中OTA 的检测方法、样品前处理方法、产毒条件、致毒机理和抗毒脱毒方法等开展了大量研究。目前,OTA 的检测方法主要有薄层层析法、高效液相色谱法(HPLC)、毛细管电泳-二极管阵列检测法、酶联免疫吸附法(ELISA)、液相-质谱联用法(LC-MS)、时间分辨荧光免疫分析法、胶体金免疫层析法、化学发光酶免疫分析法、免疫传感器检测法、免疫亲和柱层析净化-荧光光度法以及基于适配体的快速检测方法等[78−83]。其中酶联免疫法虽然早期应用较多,但由于存在假阳性干扰等问题,更适于初步快速筛查,通常不作为污染评估依据。而液相色谱和液相色谱串联质谱法结果可靠度相对较高,是目前比较主流的检测手段。由于茶叶基质的复杂性,样品前处理的方法选择会直接影响到茶叶OTA 检测结果的准确性和可重现性。而目前茶叶中的OTA 研究仍主要集中于茶叶成品的OTA 检测和安全性评估,尚未见单独针对茶叶中OTA 分离纯化和检测分析方法的研究,这给茶叶中OTA 的暴风险评估带来了极大的不确定性。此外,由于已有研究中,被测样品的来源和加工条件仓储状态等信息不明,正常生产仓储的茶叶到底有没有可能存在OTA,哪些情况会加大OTA 在茶叶中的污染风险,也还有待进一步研究评估。因此,后续研究中,应加大关于样品来源的监管和设计,重视茶叶中OTA 的前处理方法和分析手段研究,提高相关实验设计和技术手段的水平,增强研究结果的准确性和可靠性,为茶叶中的OTA 风险评估提供科学依据和有力支撑。

4.2 应客观认识微生物这把双刃剑,加强茶叶生产仓储中的真菌毒素风险控制

随着茶业的发展,茶叶的各种养生保健功效逐渐被人们所熟知,但其潜在的微生物安全风险尚未引起足够重视。哪怕是微生物参与度很高的黑茶,人们大都关注其有益微生物对品质形成的有利面,往往忽视了其可能潜在的毒害风险。现有研究结果显示茶叶中存在较多可能产OTA 的真菌,且生产加工和贮藏过程中的温湿度与OTA 产毒菌的适宜生长和产毒条件存在一定程度的重合,有可能会诱发真菌产毒。而OTA 检测结果也显示茶叶中存在一定的OTA 污染风险。

另一方面,已有大量文献研究表明[84−86],绿茶、红茶、黑茶、普洱茶等都具有解毒作用,可能抑制产毒真菌的生长或产毒并降低真菌毒素的毒性;且酵母、曲霉、根霉、乳杆菌、芽孢杆菌、短杆菌等对OTA 具有脱毒作用(包括吸附、转化和降解等可能途径)。这也预示着,在茶叶加工过程中的有益微生物和某些活性成分有可能对OTA 有一定的抑制作用,这也值得我们后期进一步开展相关研究。

因此,应加强茶叶加工和仓储过程中的微生物污染风险控制,开展茶叶特别是黑茶中OTA 污染情况及检测方法研究,科学评估茶叶中OTA 对人体健康的潜在风险,制定相应毒素限量标准;发展快速、灵敏、简便的检测筛选OTA 产生菌的方法进而建立生物防治体系,并对OTA 的生物学作用及其作用机制做更深入的研究,精确解析有害微生物的产生条件和有毒菌株的产毒可能性,进一步确立在茶叶加工、仓储环节中抑制OTA 产生菌株的生长繁殖的方法,从源头上解决OTA 的污染问题。

5 总结与展望

茶叶存储过程中,因干燥包装或存放条件不当引起茶叶吸湿受潮都可能造成真菌污染;而黑茶等微生物发酵茶叶在渥堆发酵过程中,由于多种类型真菌的参与,更是容易增加真菌毒素污染的风险。基于OTA 产毒菌种类众多,适宜和产毒条件与黑茶仓储和发酵过程中的条件有较大程度的重合,且OTA 可水溶转移到茶汤,不易降解,因此其在茶叶中的安全性风险值得引起我们的关注和重视。然而值得注意的是,由于目前对茶叶中OTA 的检测方法和样品前处理方法的研究不够,且现有文献中有一大部分没有写明其样品来源和具体的样品前处理方法,不排除存在假阳性情况的可能,不足以为茶叶中OTA 的安全性风险评估提供坚实可靠的依据,因此还有待进一步的研究确证。另外,由于茶叶基质和微生物互作等复杂性,茶叶加工过程中的有益微生物和某些活性成分可能对OTA 有一定的抑制作用,这也值得我们后期进一步开展相关研究。因此,茶叶中潜在的OTA 污染风险,值得引起重视,但也不宜过分夸大,关键在于监测方法和防控措施的跟进,从而有效保障茶叶的规范化生产和安全化品饮。