异化民主:对西方自由主义民主“批判”的批判

王珂 陈鹏

摘 要:异化理论是马克思对资本主义进行批判的重要武器之一。这一“批判的武器”同样可以运用到政治领域,当代西方国家的自由主义民主就是民主本质异化的表现。自由主义民主以竞争性政党和周期性选举为量化标准、对异己民主理论进行“批判”,实质上并不具有科学性。自由主义民主的异化,在实践中表现为西方国家的“民主超载”和非西方国家的“民主失败”。在自由主义民主中,选举民主的真相是异化民主:首先是民主动机的异化,表现为绝大部分民众被排除在竞选之外,“民主”异化为“钱主”;其次是民主过程的异化,表现为人民统治权的被转让,“民主”异化为“选主”;最后是民主结果的异化,表现为人民被选举出来的当政者所支配,“民主”异化为“权主”。揭露西方选举民主的真相,对自由主义民主的“批判”予以回应和批判,并从民主理论的源头认清西方民主理论的异化表现,对我国人民民主理论话语体系的建构既有重要的理论意义,又有迫切的现实意义。

关键词:自由主义民主;民主“批判”;民主超载;民主失败;异化民主

中图分类号:D2 文献标志码:A 文章编号:1004-3160(2021)03-0062-12

今天被广泛使用的“民主”一词,作为一种政治理论和实践源于古希腊,其最初的含义是“人民统治”“人民主权”。虽然当时成为能作主的“民”有一定条件限制,但人民“作主”还是有所保障的。反观现在西方的自由主义民主,虽然从“民主”到“自由主义民主”“选举民主”,民主被加上了看似合理的修饰词,实际上是把选举置于民主之上,把民主关进了选举的鸟笼里,是“鸟笼民主”[1]38。上升至哲学层面,从民主本质异化的视角来进行考察,“如果公民只能以民主选举的方式向代表赋权,而不能通过选举之外的主动方式影响政策过程,这将造成民主政治的异化”[2]。

一、批判工具:何为异化?

作为马克思主义哲学的重要组成部分,“异化概念是贯穿马克思一生理论思考的基本概念,这一概念在历史唯物主义理论中起着十分重要的作用”[3]。作为一个学术概念,关于马克思“异化理论”的研究,学术界并未达成一致观点①。但是,作为一种“批判”的工具,马克思曾给“异化”下过一个定义:“异化既表现为我的生活资料属于别人,我所希望的东西是我不能得到的、别人的所有物;也表现为每个事物的本身都是不同于它本身的另一个东西,我的活动是另一个东西……”[4]。通俗地讲,就是A产生了B,B却反过来支配、否定A,我们就可以说B是A异化的表现。②

马克思的异化劳动理论,深刻揭露了资本主义生产方式的内在矛盾,是对资本主义社会进行抨击的有力武器。在《1844年经济学哲学手稿》中,马克思规定了异化劳动的四个基本方面:(1)工人同劳动产品相异化;(2)工人同劳动活动相异化;(3)人同人的类本质相异化;(4)人同他人相异化。[5]异化理论同样可以运用于政治领域的批判。在描述人在市民社会中的生活时,马克思指出:与在政治国家的政治共同体中的生活不同,“在这个社会中,人作为私人进行活动,把他人看作工具,把自己也降为工具,并成为异己力量的玩物”[6]。在探究国家的起源时,恩格斯也曾指出,现代国家是阶级社会发展的产物,国家就是“从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会相异化的力量”[7]。在论及资产阶级国家政权时,马克思恩格斯更是毫不客气地表示:“现代的国家政权不过是管理整个资产阶级的共同事务的委员会罢了。”[8]

当今西方资本主义国家所推崇的自由主义民主就是民主的异化表现。事实上,早已有西方学者开始揭露和承认选举民主的弊端,质疑其合法性和正当性。例如:Pitkin(2004)指出“作为一个政治理念和实践,‘代表出现在现代早期,与‘民主没有任何关系”;Lani Guinier(2008)認为“选主理念是一个糟糕的民主观”,因为它主张将政治代表与其选民、将选民彼此间分离开来;Bo Rothstein(2009)认为选举民主构建正当性的作用被严重高估了,政治正当性取决于政府的质量(输出端),而不是选举或者政治代表的质量。[9] 2004年,美国政治学会组织完成的一篇研究报告也指出,在实现自己的民主理想方面,美国已裹足不前,在一些领域甚至走了回头路。[10]

但同时我们也必须承认,作为西方主流的民主理论,当前自由主义民主仍然还有着很强的生命力。其“正统性”,或者说其存在的合法性前提,在很大程度上就来源于对其他异己民主理论和实践的“批判”。因此,在对自由民主主义进行批判之前,正视其“批判”,有助于更好地揭露其异化的真相。

二、给异己民主贴上“威权主义”标签:自由主义民主的“批判”

(一)自由主义民主“批判”依据的“科学”指数

西方的社会科学研究(尤其以美国为甚),异常依赖于模型构建、数据回归、指数分析等所谓的定量研究方法。在民主理论和民主化研究领域中,目前比较常见的几种定量研究数据平台有:“自由之家”(Freedom House)、“政体Ⅳ”(Polity Ⅳ)、“《经济学家》(The Economist)以及全球民主动态调查(Global Barometer)等。①

在“自由之家”的评价体系中,指数分布范围为(1—7),并按照指数的得分将评价对象划分为三个等级 :“自由(民主)②”(1—2.5)、“部分自由”(3—5)、“不自由”(5.5—7)。在评价标准方面,共有27个参数。其中,12项和政治权利有关,诸如自由公正的选举、竞争性政党的存在、社会团体的自决权等;另外15项和公民自由相关,例如言论出版集会的自由、财产权是否得到有效保护等。③按照这一分类和评价标准,“自由之家”每年都会公开发布《世界自由》(Freedom in the World)的调研报告。根据其2019年公布的报告,可以看到(见表1),尽管近30年来世界上“自由国家”数量的占比在整体上是增加了,但是在最近的十几年里,“不自由国家”数量的占比呈上升趋势,已经接近了26%,而“自由国家”占比则下降到了44%左右。此报告还显示,2018年中国的自由指数分别是:政治权利(Political Rights)“7”;公民自由(Civil Liberties)“6”;自由等级(Freedom Rating)“6.5”。④根据百分制的总得分(Aggregate Freedom Score)的换算,中国得分为“11”,在195个国家和地区中并列排名176位(同位次的还有阿塞拜疆、也门等),即便是在“不自由国家”行列中也是属于末端的。

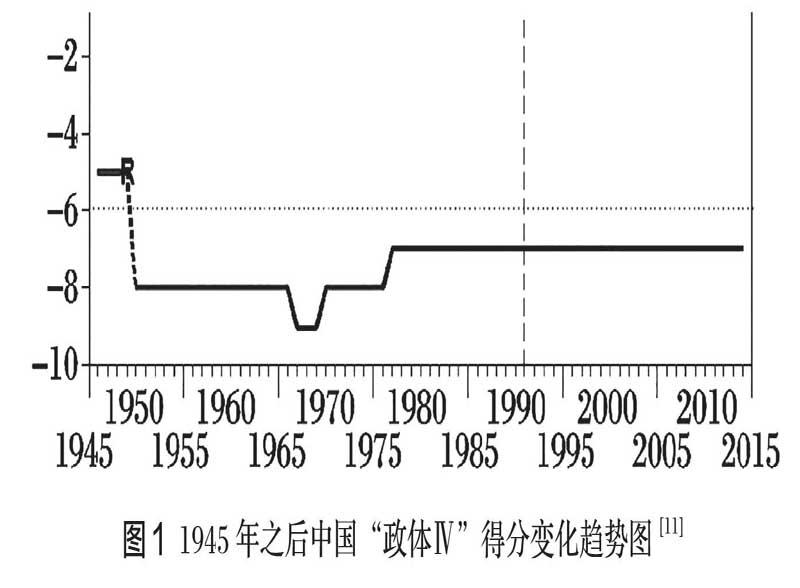

与自由之家相似,“政体Ⅳ”也将世界各国的政体分为三个等级:“民主”(6—10分),“威权”(-5—5分),“独裁”(-10—-6分)。相比较而言,“政体Ⅳ”的数据时间跨度更广,因此有利于我们从更加宏观的视角来审视其对中国政治体制的评价。从1945年以来的数据可以看到(见图1),以1949年即新中国成立为节点,中国政体的得分出现了断崖式下降。在1950年到1965年间,得分稳定在(-8);1965年到1978年间,在出现了短暂的下降后,最终得分稳定在了(-7),并持续了长达40年之久。根据“政体Ⅳ”评价指标体系,自从新中国成立以来,中国无论国内政治体制和形势发生了怎样的改观,政体得分都是在(-9—-7分)之间,始终都是处于所谓的“独裁”“威权”层面。

图1 1945年之后中国“政体Ⅳ”得分变化趋势图[11]

(二)非此即彼:贴上“威权”的标签

苏联在解体以前,是西方自由主义民主“批判”火力的主要攻击对象。冷战时期,以美国为代表的西方阵营不遗余力地宣传甚至夸大苏联的“专制”“独裁”与“不民主”,并试图渗透、演化它①。作为自由主义民主理论重要鼓吹者之一的萨托利,在其力作《民主新论》中指出,苏联的民主政体仅仅是和其民主理想对应而存在的,而“共产党的教条不过是在私下贩卖以理想冒充事实的假货……从任何可证实的意义上说,对于这个问题(苏联是民主国家吗?)我要给予断然否定的回答”[12]717-718。他还指出,“人民民主主义”之于“社会主义”,就类似“社会主义”之于“共产主义”,是低一等的;人民民主不过是苏联发明的新标签,用来证明受(苏联)指导的国家(东欧各国等)还落在后面,仅仅是指导国(苏联)的不完美的复制品。[12]707萨托利甚至直接在“民主”与“自由主义民主”之间画上了等号,他说“在我看来,民主就是西方式的民主”“民主不过是自由主义民主的简写”。[12]450其言外之意就是,非西方自由主义民主就是不民主,就是威权、专制。这是典型两极对立的冷战思维。即使在冷战已经结束这么多年后,西方权威的政治学教科书仍在以这种冷战思维下的二分法(民主-威权)来划分国家政体类型:“在民主体系中,竞争性选举使公民能够选择和拒绝关键的政策制定者……。相反,在威权政体中,政策制定者是由……主导性政党之类的政治结构选择的。”[13]

在西方自由主义民主理论的卫道者及追随者看来,苏联和新中国自成立以来就是带有“原罪”的[14],因此在苏联解体后,中国也就成为了主要的被“批判”对象。在国外的中国政治研究中,以“威权主义”等相关字眼命名的书目比比皆是。在Web of Science数据库中,输入“TS=(authorit* or autocracy)and(China or Chinese)”进行检索(1985年-2020年),得到的文献数量竟高达11000多篇(其中核心合集来源的文献有6600多篇)。对一些高被引文献(被引用频次50以上的文献)进行梳理后,笔者发现,“竞争性选举”的缺失是中国民主政治体制被诟病的主要原因之一。这就很好地解释了为什么在西方各种民主评价体系中,中国始终被置于“非民主”之列,因为在西方自由主义民主理论的语境下,竞争性政党的存在和周期性选举是民主政治的充要条件。[15]415

西方一些国家以自由主义民主的标准为标准,来丈量其他国家的政治体制,而且以居高临下的、“批判”的眼光,把异类者统统贴上不民主的标签,顺便打上威权型政体的烙印。是故,中国在他们眼里也就成了典型的威权、专制型国家。对此,有中国学者早就站出来反驳了:中国政治在过去几十年里已经发生了翻天覆地的变化,但是像狗皮膏药一样贴在中国政治上的标签(威权主义)却一成不变,如此荒唐的概念根本就不是学术分析工具,而是意识形态的诅咒。[16]还有人呼吁尽快建构中国自己的民主话语权。[17]在笔者看来,建构我国人民民主话语权的重要一步,就是要对自由主义民主的“批判”进行批判,从理论上给予回击。

三、异化民主:对自由主义民主“批判”的批判

毛泽东在《论人民民主专政》中曾经指出,对待反动派要“以其人之道,还治其人之身”[18]1478,“如此而已,岂有他哉!”[18]1478基于此,根据西方自由主义民主的“批判”线索,对其“批判”的批判应主要集中在两个方面:一是实践与数据上的回应。虽然自由主义民主国家在所谓的民主评价体系中得分普遍较高,但在实践中并不成功,这表现在西方先发国家的“民主超载”和后发国家中的“民主失败”;二是理论上的回应(这也是本文的主旨)——以自由主义民主理论为依归的西方选举民主,其真相是异化民主。

(一)民主超载和民主失败

1.民主超载

最近几十年,西方一些发达民主国家并不“太平”,经济危机、社会冲突、债务危机轮番上演。在金融危机阴霾的笼罩下,2009年末希腊爆发财政危机,成为整个欧洲债务危机的导火索,暴露出其长期以来“以赤字还赤字”“以债养债”发展模式的弊端。2011年美国又爆发了“占领华尔街”运动,这一运动在美国国内迅速扩展开来,各大城市的金融区都出现占领华尔街行动的模仿者。后来还波及到其他国家和地区,如德国的法兰克福、加拿大的多伦多、澳大利亚的墨尔本、日本的东京等都出现了不同规模的“占领运动”。影响更大的是2016年法国暴发的“黑夜站立”运动和美国的“民主之春”运动。在这一系列现象背后,都有其共同的政治原因——西方引以为傲的自由民主失灵了,民主出现了“超载”现象。事实上,在上世纪末就已经有学者发出过警告:“民主过程的运行看起来确实导致了传统社会控制手段的失效,政治和其他形式的权威的合法性被否定,以及对于政府要求的超负载超过了它的反应能力。”[19]7这一状况又必然会导致社会和经济上的动荡,“民主的政治参与和卷入的发展给政府带来了‘过重负荷,引起了政府活動和经济上加剧的通货膨胀趋势的不平衡发展”[19]140。究其原因,则是由于“政府活动的增多并非由于政府的强大,更多的是由于其软弱,由于中央政治领导人没有能力也不愿意拒绝社会上那些在数量和作用上都非常重要的集团向他们提出的要求”,而这一倾向更是“深深根植于民主社会的故作姿态和结构特征中”。[19]143

然而,这一现象至今并未有所改观。正如美国《时代》周刊在2011年发文所指:“西方政客们……关心的不是削减赤字,提升经济竞争力……他们的眼光最远也就是停在下一次选举计票上。”[20]西方政客们为了拉选票,依然不断迎合选民,开出各种“空头支票”。历届政府都只管“点菜”,却不管“埋单”,寅吃卯粮、债台高筑,最终难免会引发国内经济危机和社会动荡。而这些现象之所以在近几年再次频繁爆发出来,一方面是由于发达国家自身的“先发红利”逐渐消失;另一方面则是由于一些发展中国家如中国的崛起,使世界经济和政治格局发生了重大改观,西方一些国家妄想像过去那样依靠殖民掠夺来完成自身资本积累、再让别人吞下其发展的“苦果”的做法已经行不通了。

2.民主失败

一些“移植”了西方民主的非西方国家又是什么样的情形呢?答案是,民主失败是常态,民主成功才是例外。“阿拉伯之春”(????????????)变成了“阿拉伯之冬”,“颜色革命”(Color Revolution)也黯然失色。“一个非西方国家,如果采用了今天的西方政治体制,基本上只有两种结局:一种是从希望到失望……另一种是从希望到绝望”[21],前者如菲律宾、乌克兰、泰国、吉尔吉斯斯坦等国,后者如伊拉克、阿富汗、海地、刚果民主共和国等,现在还可以再加上北非的利比亚和中东的伊朗。基本上西方自由民主的旗帜插到哪里,哪里就会出现社会动乱和经济倒退,以自由主义民主在全球扩张为标志的第三波民主化浪潮,早已经到了强弩之末,开始退潮。

民主失败的判断更多地可以通过比较所证。印度就是一个很好的比较对象。因为不仅是在人口规模、国土面积、发展基础和历史文化传承上,印度和中国都很相似,而且和中国截然不同的是,印度还被西方国家树立为众多发展中国家中践行自由主义民主的典范。为了更好地回应前文“批判”的“科学”方法,笔者也对比、整理了相关数据指数,其中以“人类发展指数”(HDI)为主要参考。但不同的是,人类发展指数是由联合国开发计划署(UNDP)于1990年创立的一套评价体系,也是目前国际公认的、相对公正客观的评价体系。它大致根据各个国家居民的“预期寿命、教育水平和生活质量”①三项基础变量,按照一定的计算方法得出综合评分,得分从0—1不等,分值越大,表示该国的发展水平越高。根据其历年公布的调查报告,可以对中、印两国做一对比(见图2)。在“人类发展指数”的得分中,印度不仅始终落后于中国,而且两者间的差距还有逐步拉大的趋势。此外,在减少极端贫困方面,根据世界银行2019年公布的最新数据显示,中国的极端贫困人口比率已经从2000年的40%下降到2015年的1%,而印度在2015年仍然有高达21%的人口处于极端贫困状态。①虽然西方国家仍在不遗余力地鼓吹印度未来能够全面超越中国,并试图以此来证明自由主义民主制度的优越性,但理想和现实之间的张力也一再证明,印度的自由民主是失败的。就连曾宣告自由主义民主将终结历史的福山也不禁感慨道,“印度的民主就像香肠的制作,越是近距离观察,其吸引力越是下降”[22]11。

图2 中、印人类发展指数(HDI)比较图(1990-2019)

数据来源:http://hdr.undp.org/en/data.

(二)异化民主:西方选举民主的真相

在自由主义民主中,无论是“自由”还是“民主”,都是人类一直以来普遍的价值追求,所以仅从概念的层面对其进行批判,很难有说服力。福山曾经对“民主终结论”的终结进行过反思,认为“民主的失败,与其说是在概念上,倒不如说是在执行中”,民主失败的原因主要在于缺少一个负责的、高效的政府。[22]16事实上,福山并没有真正找到自由主义民主失败的根源,因为这里的“执行”不应该是“执行民主”,而应该是“民主的执行”,即自由主义民主本身在执行过程中是有问题的。问题的关键集中到一点,就是西方自由主义民主背离了民主的本质,是异化的民主。这一异化主要体现在西方民主的实现形式——选举中,西方选举民主在本质上就是异化了的民主,或者说是民主本质异化的一种表现。根据异化产生的一般条件——分离、转让、被支配,可以将西方选举民主异化的表现具体总结为民主动机的异化、民主过程的异化、民主结果的异化。

1.民主动机的异化,表现为绝大部分民众被排除在竞选之外,“民主”异化为“钱主”

(1)西方国家的选举民主是建立在经济、政治不平等基础上的民主。在当今资本主义国家,社会发展两极分化日益严重,经济不平等加剧。以美国为例,“最上层的1%的家庭占有整个国家33%的财富,包括股票、证券、房产等等”[1]227;众所周知的洛克菲勒(Rockefeller)家族、摩根(Morgan)家族、花旗银行(First National City Bank)财团等,基本垄断了美国石油、电力、化工、军工等一系列产业。这些现象在政治领域中表现为资产阶级对政治权力的垄断、政治特权以及普通群众的被迫妥协。“民有、民治、民享”的民主理想,在现实中成为了“1%有、1%治、1%享”。①生产资料的私有制和资本家逐利的本性,从根本上决定了在经济、政治发展严重失衡的资本主义社会中缺少“人民统治”的社会基础。

(2)参与竞选的门槛过高,绝大多数公民被排除在外。从严格意义上来说,在西方一些所谓“民主”国家中,其“普选权”的实现也仅仅是上世纪中后期的事。如:在美国,1965年通过的《民权法案》中才废除了“投票文化测验”,而此前这一测验将绝大多数有色人种排除在了投票权之外;在瑞士,妇女直到1971年才在全国性选举中获得投票权;在英国,年满18周岁而未满21周岁的公民直到1969年才有了选举权。更重要的是,普选权的实现仅仅意味着成年公民获得了投票的权利,参与竞选仍然是少数人的游戏。“极少数人享受民主,富人享受民主,——这就是资本主义社会的民主制度”[23]189。美国一个参议院席位的平均成本是1940万美元,一個众议院席位的平均成本至少也要花费150万美元,而根据美国联邦统计局的数据,2018年美国人均年收入为3.6万美元,这意味着绝大多数人从一开始就被“金钱门槛”排除在竞选议员的大门之外。在自称民主样板的美国,其历届总统候选人也基本都是非富即贵,就连自称“草根”出身的“政坛新星”特朗普也是身价数十亿美元的富豪。

(3)民主被金钱绑架,民主政治成为金钱政治,“民主”成了“钱主”。在美国选举的筹备过程中,候选人都会全力进行一项名为“募集政治献金”的活动,因为参选总统是一件很“费钱”的活动。根据联邦选举委员会和“Open Secrets”的数据显示:1992年克林顿VS老布什的竞选中,花费分别是1.07亿美元/0.97亿美元;1996年,克林顿VS多尔(1.15亿美元/1.34亿美元);2000年,小布什VS戈尔(1.86亿美元/1.20亿美元);2004年,小布什VS克里(3.55亿美元/3.32亿美元);2008年,奥巴马VS麦凯恩(7.60亿美元/2.39亿美元);2012年,奥巴马VS罗姆尼(8.97亿美元/3.83亿美元);2016年,特朗普VS希拉里(3.43亿美元/5.85亿美元);2020年,特朗普VS拜登(3.13亿美元/5.8亿美元)。②从这些数据中我们可以得出两个最直观的感受:一是竞选总统需要花费大量金钱;二是竞选的花费和赢得选举的机率基本成正比。由此可见,在美国,金钱资本或许未必是赢得选举的充分条件,但绝对是必要条件,因此“这样的选举不过是金钱铺垫出来的民主,选票公平也只能是金钱基础上的公平”[24]。

不仅是竞选总统需要耗费巨资,如前所言,在美国竞选国会参、众两院的议员席位也需要雄厚的财力支持。因此,参与竞选的人要么自己很有钱,要么能募集到大量的政治献金。不管钱从哪来,最后得出的结论是相同的,那就是:美国选举中存在严重“以金钱换选票”的金钱政治现象,“一人一票”变成了“一元一票”,从总统到国会议员,都不同程度地被企业、财团和特殊利益集团俘获。这是一个不争的事实。于是,在美国,民主政治异化成为了金钱政治,“民主”成了“钱主”。

2.民主过程的异化,表现为人民统治权的被转让,“民主”异化为“选主”

(1)投票率普遍较低,选举结果不能代表“公意”。“公意”是一个很美好的词语。 在卢梭看来,公意不同于众意,众意只是个人利益的简单相加,而公意则是全体成员从共同利益、共同目的出发,以共同幸福为原则而形成的共同意志。从这一层面来讲,民主的一个重要目的就是追求公意的表达。在当代西方选举民主模式中,公意的表达被具体化为选举中的投票行为。作为一种民主参与的方式,投票本身是无可厚非的,问题出在公民中参与投票的人数比例即投票率上。根据美国联邦统计局的数据显示,从1980年开始,美国历届总统大选的投票率始终在60%上下徘徊,最近一次2020年总统大选的投票率虽然达到了1900年以来的最高值,但也仅为66.8%。①由此可以看到,美国的总统大选不过仅有一半左右的人参与投票,而且人们投票的意愿往往和自身所处阶层成正比,“富有的人更多地参与组织、参与政治,而贫穷的人更可能是无组织的,他们很少参与或者压根就不参与公共生活”[25]。这就意味着投票的结果连“众意”都代表不了,又何谈“公意”!如果从19世纪的南北战争算起,美国人民差不多经历了近一个世纪的斗争才争得了所谓的“普选权”,为什么在拥有选举投票权之后反而又对投票持有一种消极参与的态度呢?笔者认为,“选举的结果不能代表公意”与“投票率持续走低”两者是互为因果的,只要西方选举民主的性质不改变,这将会是一个永远无解的恶性循环。

(2)过分追求选举的形式,而忽略了公民参与的事实。民主的本质就是人民参与,“参与”不仅是实现民主的途径,也是民主实现的目的。在民主制度下,公民的参与应当具有广泛性,包括参与主体的广泛性、参与领域的广泛性以及参与途径的广泛性。然而,在西方的选举民主制度下,公民的参与表现为而且仅仅表现为每隔几年的投票活动。在这期间,各个党派到处兜售、推销自己的政策、理念和承诺,目的是为了换取选民手中的选票。于是,为了追求程序上的正当性,“以政党为核心的政治变成了选举政治……这种游戏化的政治使得选举远离民主,徒有形式”[26]182。即便如此,不同的利益集团为了能实现各自的政治目的,在选举这块“遮羞布”的掩护下,还把游戏规则运用到了极致,其手段包括但绝不仅限于选举程序的操控、选区的划分、投票规则的制定等,里面都大有学问。以选区划分为例,在同样的条件下,不同的划分方式就可以产生完全不同的选举结果,其中奥妙可以参考“田忌赛马”,由此还产生了一个颇具讽刺意味的政治名词“格里蝾螈”(Gerrymandering)。[1]149-151从应然的角度来看,“代议制政府之所以是真正的民主制,就在于它能够充分实现个人自由,能够促进人们的德行和智慧”[26]52,但实际上,西方代议制政府中的选举民主只是徒有选举的形式,而无民主的实质。

(3)“人民統治”被替换为“人民同意”,“民主”成了“选主”。过去的几十年里,以熊彼特为代表的自由主义民主理论家对民主的改造被西方主流理论界广泛接受,因为它不仅符合现代西方国家中以政党竞争和选举活动为基础的议会政治的现实,而且在一定程度上也满足了西方选举民主理论“合法性”的需要。在这里,民主就像一匹烈马被驯服成为了温顺的小绵羊;一杯浓烈的二锅头,被加入了香精和糖水,结果成了诱人的小香槟。[1]69,46在熊彼特为代表的自由主义民主理论家的包装、打扮下,民主的概念被偷换,人民统治的权力被替换成了人民表达同意的权利,民主政治不再和人民统治相关,“民主政治的意思只能是:人民有接受或拒绝将要来统治他们的人的机会”。但熊彼特似乎仍不满意,因为人民有可能会采取“不民主”的方式来决定自己的领导人,于是他将民主定义的范围继续缩小,认为民主就是“由未来领导人自由竞争选民的选票”,从而将民主紧紧地套牢在选举中。这样一来,“民主政治就是政治家的统治”[15]415,人民仅剩下表达同意的权利,而且这一权利的行使还有时间和空间的限制,即仅在选举进行期间。就这样,人民的统治权被剥夺、被转让,民主选举成为了“选举主子”,“民主”也就成了“选主”。

3.民主结果的异化,表现为人民被选举出的当政者所支配,“民主”异化为“权主”

(1)当选者并不能代表人民的利益。按照民主的本意,国家公共事务的管理者(当政者),应该是产生于人民群众之中,能够为普通民众发声的。然而,西方以选举为载体的自由民主制度却具有明显的贵族性。正如前文所提到的,参与竞选的都是非富即贵之辈,能够在选举中胜出的更是其中的“佼佼者”。在西方选举民主制度下,当选者和民众之间存在着不同的社会背景、不同的价值观以及不同(甚至相悖)的利益诉求,又如何能够保证民主理想的实现?不仅如此,人民的利益往往还会受到损害。以前文提到的政治献金为例,政治献金的主要来源是一些被形象地称为“金主”的垄断企业、大财团和富豪。然而,金主们不是慈善家,而是资本家,资本家“投资”的前提是有利可图。因此,候选人在当选之后,要运用自己所获得的公共权力对“资助者”给予回报,这在西式民主中甚至被認为是当选者“政治信用”的表现[27]。于是,在所支持的候选人成功当选后,企业可以得到财政补贴、减税或者监管豁免,个人可以谋得一官半职。最明显的例子就是美国的枪支管理问题,尽管社会中的大多数人都深受枪支泛滥之苦,要求对枪支进行管控,但禁枪的法案在国会始终被搁置,因为枪支企业和协会都是总统和国会选举中的“大金主”。财政税收是国家的财产、行政职位是政府的官职、枪支泛滥关乎人民的生命财产安全,然而通过所谓的民主选举选出的当政者却选择将它们回馈给自己的“金主”,最终损害的只能是广大普通民众的利益。

(2)人民成为被统治者,“民主”成了“权主”。美国的民主被比作“点厨子不点菜”的虚伪民主。可供民众选择的候选人即“厨子”,基本都是靠金钱的“包装炒作”,他们在选举时信誓旦旦,而结束选举后往往又是另一幅面孔。“老百姓仅仅‘点了厨子,‘真正点菜的却是幕后游说的金融垄断财团”[28]。在选举程序结束后,人民所拥有的统治权在形式上是被移交给了当选者,但事实上却早已被剥夺了。表面上来看,当选者进行统治的合法性是建立在人民同意的基础之上,但正如卢梭在《社会契约论》中所指出的那样,“英国人民自以为是自由的,他们是大错特错了,他们只有在选举国会议员期间,才是自由的,议员一旦选出后,他们就是奴隶,他们就等于零了”[29]。不止英国,西方所有实行选举民主制度的国家在某种程度上都存在这种现象。在这里,人民不再是名义上和事实上的统治者,而是成为了被统治者,而本来是可以随时被人民罢免的“勤务员”,摇身一变成为了“骑在人民头上作威作福的老爷”[30]。西方所谓的民主选举,其结果不过是“每隔几年决定一次由统治阶级中什么人在议会里镇压人民、压迫人民”[23]150,国家权力的行使主体不再是人民,而是少数掌权者,“民主”成了“权主”。

结语

当今世界,由于不同国家间政治发展实践的多样性,民主不应该只有一种模式,更不应该强行移植所谓的“民主”至其他国家。事实上,西方一些国家整日挥舞着民主的大棒,俨然一副民主卫士的模样,孰不知,自己所推崇的选举民主不过是异化了的民主,早就和民主最初的含义——人民当家作主和人民统治——背道而驰了。当然,这里既不是要否认选举制度本身,也不是呼吁要回到古希腊那种直接民主的时代,而是要指出一个简单的事实,即选举只是民主的一种手段,但绝不是唯一的评判标准。以是否建立竞争性选举和多党竞争来衡量一个国家民主与否,其评价指标体系越是搞得风生水起,就越显得对民主本质理解的匮乏。

“批判的武器”自然不能代替“武器的批判”,但是通过揭露西方选举民主的真相,对自由主义民主的“批判”予以回应,并从民主理论的源头认清自由主义民主理论的异化表现,对我国人民民主理论话语体系的建构,既有重要的理论意义,又有迫切的现实意义。

参考文献:

[1]王绍光.民主四讲[M].北京:三联书店出版社,2014.

[2]高春芽.正当性与有效性的张力——西方国家代议民主的运行机制及其困境[J].当代世界与社会主义,2017(6):181-188.

[3]俞吾金.从“道德评价优先”到“历史评价优先”——马克思异化理论发展中的视角转换[J].中国社会科学,2003(2):95-105+206.

[4]马克思恩格斯全集(第42卷)[M].北京:人民出版社,1979:141.

[5]马克思恩格斯文集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2009:156-164.

[6]马克思恩格斯全集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2002:172.

[7]马克思恩格斯文集(第4卷)[M].北京:人民出版社,2009:189.

[8]马克思恩格斯文集(第2卷)[M].北京:人民出版社,2009:33.

[9]转引自王绍光,欧树军.选主批判:对当代西方民主的反思[M].北京:北京大学出版社,2014.

[10]American Democracy in an Age of Rising Inequality, numerous co-authors[J], APSA Task Force Report, Perspectives on Politics, (December 2004), Vol.2, No.4, pp.651-666.

[11]杨光斌,释启鹏.带有明显意识形态偏见的西方自由民主评价体系——以传播自由主义民主的几个指数为例[J].当代世界与社会主义,2017(5):52-61.

[12][美]乔万尼·萨托利.民主新论(下卷:古典问题)[M].冯克利,阎克文,译.上海:上海人民出版社,2015.

[13][美]加布里埃尔·A.阿尔蒙德.当代比较政治学·世界视野(更新版)[M].上海:上海人民出版社,2010:116.

[14] Schapiro, Leonard. The origin of the communist autocracy: political opposition in the Soviet state, first phase[M], 1917-1922. New York: Praeger 1965.

[15][美]约瑟夫·熊彼特.资本主义、社会主义与民主[M].吴良健,译.北京:商务印书馆,1999.

[16]王绍光.中国公共政策议程设置的模式[J].中国社会科学,2006(5):86-99+207.

[17]杨光斌.观念的民主与实践的民主[M].北京:中国社会科学出版社,2015:318.

[18]毛泽东选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1991:1478.

[19][美]塞缪尔·亨廷顿.民主的危机[M].马殿军,译.北京:求实出版社,1989.

[20]国纪平.扭曲的民主结不出好果子[N].人民日报,2013-02-01(03).

[21]张维为.西方民主制度的三个“基因缺陷”[N].光明日報,2014-09-19(11).

[22][美]弗朗西斯·福山.政治秩序的起源[M].毛俊杰,译.桂林:广西师范大学出版社,2014.

[23]列宁选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2012.

[24]柴尚金.西方宪政民主是如何陷入制度困境的[N].光明日报,2013-03-19(11).

[25] Robert A. Dahl, Charles E. Lindblom, Politics, Economics And Welfare[M], New Brunswick and London: Transaction Publisher, 1992,p.6.

[26]陈尧.民主的要义[M].上海:上海人民出版社,2016.

[27]鲁品越.为什么说西式竞争性民主是资产阶级民主[J].高校理论战线,2013(2):69-74.

[28]杨斌.美国民主模式弊端解剖[J].人民论坛,2011(27):30-31.

[29]卢梭.社会契约论[M].何兆武,译.北京:商务印书馆.2003:121.

[30]马克思恩格斯文集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2009:196.

责任编辑:曹桂芝

①参见:张奎良.作为“历史之谜”的异化及其评价尺度——与俞吾金先生切磋[J].中国社会科学,2003(4):76-78;段忠桥.马克思的异化概念与历史唯物主义——与俞吾金教授商榷[J].江海学刊,2009(3):22-33;侯才.有关“异化”概念的几点辨析[J].哲学研究,2001(10):74-75;宋朝龙.马克思在异化问题上思想转变的实质———评张奎良与俞吾金的争论[J].北京理工大学学报(社会科学版)2005(5):74-76+89等。

②参见:林锋.《1844年经济学哲学手稿》异化劳动理论的重新解读——兼评关于《手稿》“异化”概念的一种流行观点[J].江汉论坛,2012(2):39-42.林峰认为,在《手稿》中,“异化”的基本含义就是“异己化”,根据马克思对“异化”的理解,说B与A相异化(A、B可能是物,也可能是人或其他事物),其实也就是说:B成了一种与A互为异己、相互独立、相互排斥、相互对立的东西。

①根据笔者对以上几个数据平台民主指数报告的分析,虽在部分国家和地区的民主指数界定上有所差异,但无一例外都将中国列为“最不民主”的国家之列。为避免重复论述,在此仅选取影响力较大的“自由之家”和“政体Ⅳ”的数据指数做详细介绍。

②在“自由之家”的评价体系的语境中,“自由=民主”。下同。

③具体内容参见:htpp://www.freedomhouse.org.

④此外,笔者在“自由之家”历年发布的报告中发现,自从1998年有记录以来,中国的自由等级指数始终都是6.5。所以说,无论近几十年来世界政治和中国政治如何发展变化,中国一直都被列为“极不民主”的国家。(参见:https://freedomhouse.org/country/china.)

①在冷战初期,美国国会为杜鲁门总统的“真理运动”拨款1.21亿美元,后来基本上没有多大变化,一直维持着比较高的数额。并且还以社会科学研究之名陆续成立了一系列意识形态(学说)宣传项目。参见:于群.社会科学研究与美国心理冷战战略——以“学说宣传项目”为核心的探讨[J].美国研究,2007(2):68-82.

①在指数统计过程中,联合国开发计划署(UNDP)从1990年开始用预期寿命、成人识字率及入学率和实际人均GDP来分别衡量健康、教育和生活水平;2010年开始改用预期寿命、受教育年限和人均GNI。

①参见:https://blogs.worldbank.org/zh-hans/opendata/which-countries-reduced-poverty-rates-most.

①2011年5月,约瑟夫·斯蒂格利茨(2001年诺贝尔经济学奖得主)在《名利场》杂志上发表文章《1%所有,1%统治,1%享用》,指出在美国1%的人掌握着40%的财富,几乎所有的美国议员在任时都属于这1%者的跟班,靠1%的钱连任,要为这1%的人服务。

②数据来源:https://transition.fec.gov;https://www.opensecrets.org.

①数据来源:http://fedstats.sites.usa.gov.

收稿日期:2020-11-02

基金项目:国家哲学社会科学基金一般项目“全球民主回落背景下后发展国家民主制度多样性研究”(项目编号:18BZZ054)

作者简介:王珂,男,河南商丘人,上海交通大学马克思主义学院博士研究生,主要研究方向:马克思主义中国化、马克思主义政治学;陈鹏,男,山东聊城人,上海交通大学马克思主义学院教授、博士生导师,主要研究方向:马克思主义政治经济学、马克思主义哲学。