论对外汉字教学中汉语工具书的运用

——以《汉语大字典》为例

朱 晨,吴红松

(1.安徽农业大学国际教育学院,合肥 230036;2.安徽农业大学人文社会科学学院,合肥 230036)

随着21世纪初汉语“国际热”的兴起,越来越多母语非汉语者投入到学习汉语的潮流中。为了适应这一形势,国内一方面在诸多高校先后开设汉语国际教育专业,以储备更多从事对外汉语教学工作的师资;另一方面学界围绕对外汉语的教和学展开研究讨论,对外汉字教学遂成为研究主题之一,如对外汉字教学法、对外汉语教材编写等。

综观学界有关对外汉字教学的研究成果,以教学手段、教学方法、汉字与文化为论述焦点的偏多,而将汉语工具书与对外汉字教学结合而论的却几无所见。本文拟结合教学实践来讨论汉语工具书之一《汉语大字典》在对外汉字教学中的运用,以期能给研习者提供参考和借鉴。

一 对外汉字教学与汉语工具书

基于汉字形体分析是本文把对外汉字教学和汉语工具书一并讨论的结合点,兹将与此相关者分述如下:

(一)对外汉字教学中的汉字形体分析

从语言层级体系的构成来看,任何一门书面语言的学习最先接触的必然是字词,然后才上升到句子、段落直至篇章;然则学习汉字是母语非汉语学习者入门汉语的必备,对外汉字教学是对外汉语教学的基础。汉字,作为汉民族共同语言主要的书面载体,是一种表意文字,即从文字形体可获得或捕捉到其意义所指,学者或称之为象形文字。自起源于图画文字始,汉字历经已具备相对成熟的甲骨文字,后经金文、战国文字、小篆、隶书,直至当今的楷书、草书、行书等阶段。这些不同阶段汉字的演变过程是一脉相承的,其中表意性为最主要特点;汉字也成为目前世界上唯一尚在使用的自源文字而具有很强的稳定性和传承性。至于汉字的表音性,则是随着汉字结构趋于复杂,如形声字产生才有所体现。总之,汉字这些特点凸显其形义关系的密切性、形音义之间的关联性,表明学习汉字从形体入手的必要性、对外汉字教学强调形体分析的重要性。

对外汉字教学对汉字形体分析的关注,于学者研究中不乏时见。如石定果指出在基础阶段汉字教学的有限时间里,要给学生做一些必要的字源分析,且“信而有征”而非望文生义地图解汉字[1]。王宁从传统文字学构形系统出发,指出教师在汉字教学中依据“六书”字理,让学生知道某个形体的构造原理及其演变过程,进而理解该字的形、音、义;对于理据丧失的现代汉字要溯源、找寻能够反映造字意图的那个字形,从而使形义统一;书写元素和构形元素不统一的汉字,要从构形元素去分析字理;对于一些字理不明或复杂的汉字以存疑处理[2]。朱志平认为:“汉字构形学是探讨汉字形体构成和演变规律的学说,并且与汉字习得规律密切相关,有很强的实用性,是汉字教学可资借鉴的理论”[3]。李宝贵指出对外汉字教学中“应重视汉语语法理据特点在教学中的运用”[4],林源认为对外汉语教学实践中应当充分利用汉字的理据性进行教学,提高汉字教学的水平[5]。李大遂指出“利用理据推展汉字教学,可以减轻难度,提高效率,是汉字教学的一般规律”[6]。毫无疑问,这些观点和理论给汉字教学者提供了很好的教学思路和指引。

(二)汉语工具书《汉语大字典》及其特点

汉语工具书,指按特定方法编排汇集语言资料,专门为汉语学习提供查找知识信息的工具性书籍。其涉猎范围较广,种类繁多。有的偏重现代汉语,有的偏重古代汉语,且在各自领域又划分为不同类别,如字典、词典、专项字词典等。但这些类别的划分客观上都存在一些问题,因为大部分工具书的编写内容往往会不同程度涉及诸多方面,在内容上互有交叉。由于本文拟把汉语工具书和对外汉字教学结合讨论,且注重汉字教学中形体的分析,加之虑及从事对外汉字教学者自身专业和知识储备等因素,所以选取比较能充分展示汉字形音义的工具书——《汉语大字典》作为讨论对象。

《汉语大字典》是20世纪80年代中期由徐中舒等担任主编,湖北、四川两省三百多名专家学者参与编纂的大型字典类工具书。其第一版于1984年—1990年出齐[7],第二版于2010年出版,并扩展为九卷本[8]。为方便查检使用,第一版发行后又陆续出现缩印本、简编本、三卷本、三卷本简编本、袖珍本、四卷本、普及本等7种不同版本;第二版缩印本由九卷整合为上下两卷,改正原书上千处错误,内容也更加完善,并于2018年1月在北京举行新书发布会。综观不同版本,其编纂内容包含:形体上列举编者选取的甲骨文、金文、战国文字、小篆或隶书等代表性形体;字音上标注包括现代读音、中古反切和上古韵部;字义上有不同义项阐释和书证例举。这些形音义阐释中贯穿了历时理念,体现了该著“古今兼收、源流并重”的特色。其中通过字形列举来突出汉字历史演变过程的编排方式,既体现汉字自身特点的变化、科学再现其发展轨迹,为汉字理据性分析提供比较直接的参考资料;也使从事对外汉字教学工作者能得以指导和参考。

综上所述,对外汉字教学中教师需注重汉字形体分析,而《汉语大字典》里汉字历时形体的列举使形体分析成为可能。《汉语大字典》是从事对外汉字教学的教师以及与此相关的工作者不可缺少的工具书。

二 对外汉字教学中《汉语大字典》运用例举

如前所述,《汉语大字典》收录甲骨文、金文等早期字形,给汉字形体分析提供可资参考的原始文字资料。一般而言,汉字形体分析遵循的传统理论是《说文解字》(为叙述方便,下文简称为《说文》)的“六书”[9],即象形、指事、会意、形声、专注和假借等六种造字法,其中前四种最为常见,而后两种因不产生新字或被称作用字法。下文将以属于象形、指事、会意、形声四种造字法的汉字为例,探讨《汉语大字典》在对外汉字教学中的运用(为比较全面体现学界研究成果,下文以上述的《汉语大字典》2010年第二版九卷本为准)。

(一)象形字的教学

象形,《说文》云:“象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也”,指象形字与所代表事物在形状上很相似,其书写线条和笔画主要是对事物外形特征的具体勾画。从结构上看,象形字一般为独体字而无法拆分成不同构字部件来阐释字义。

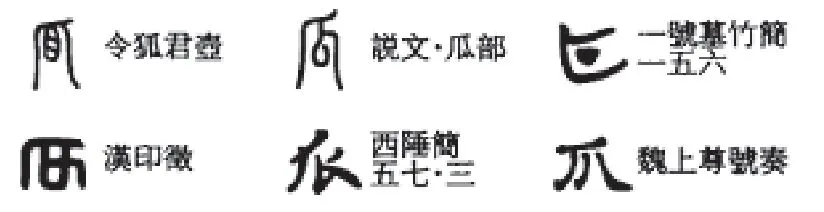

1.瓜,指植物的果实。现代汉字“瓜”形体楷化,与所表示的意义之间没有关联。检《汉语大字典》第5卷第2840页“瓜”的形体为:

2.册,从现代汉字形体上看,“册”属独体字而笔画构件同样不可拆开,且笔画构件不能直接体现所指意义。检《汉语大字典》第1卷114页“册”的形体如下:

除了《说文》中古文略有不同外,其他形体自甲骨文至汉代,都是类似用绳索之类物品来约束的诸多简策,这与中国古代社会纸张发明使用之前多以竹简为书写载体的情形吻合;而《说文》古文的形体上部多出的竹字头,正说明时人用来书写的简策是以竹子为制作原料,竹简为当时主要的书写载体,这在大量书有文字的出土简策中也得到印证。结合《汉语大字典》引入《说文》“象其札一长一短,中有二编之形”“古文册从竹”的解释,“册”的意义明确无疑,指一系列书于竹简上的经编排成书、成卷的文本,即普通的书本;后又引申为名量词,表示书本单位的量词。

由上可知,象形字早期形体具有的事物特征,在字体演变中逐步丧失而成为不能拆分部件来解析的独体字,且单纯用现代文字形体来理解意义所指已无可能。因此,在对外汉字教学实践中,教师在课前通过《汉语大字典》了解这些汉字的象形特征以及发展变化,动态把握所教汉字的结构,同时结合工具书中对汉字意义的阐释,以得出较为科学的分析;课堂教学时再从工具书中选取部分汉字早期形体来讲解,让学生注意观察这些形体具有的所指事物的表征,在“看图”中识字晓义。这不仅使教学过程饱含趣味性,所授知识容易被学生接受,而且还能够让学生在了解汉字形义来龙去脉的前提下,达到有效学习和识记的目的。

(二)指事字的教学

指事,《说文》谓“指事者,视而可识,察而见意,上下是也”,意思是某些汉字形体看上去可以识别,但仔细观察后方知其意义所指。一般认为,象形字多描摹具体事物特征,对表示抽象概念的事物则无法描述,因此就产生了在象形字上增添指示性符号而成的指事字。

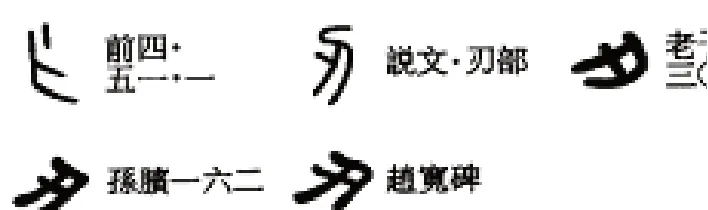

1.末,从现代汉字结构来看,其作为象形的本体以及指示性符号都难以确定。《汉语大字典》第3卷第1231页收入“末”的形体有:

同时引《说文》“末,木上曰末。从木,一在其上”和徐灏注笺“木杪曰末。故于木上作画,指事”二家之说。依照《汉语大字典》的解形释义,不难发现上录前两个形体比较具象,为曲笔“木”形上端有一短横的指示性符号,以突出树木的顶端部位。至于其他形体,《说文》中“木”形仍为曲笔,但其上的一短横已变成形如“一”的一长横画,其后的汉简、汉碑等三个形体的“木”形已非曲笔,上端也是形如“一”的一长横画,与现代汉字“末”写法相差无几。至此,“末”的形体结构已清晰可见:“末”是由象形字“木”加上表示树梢的指示性符号“一”构成的指事字,最初表示树木的顶端、末端,后引申为其他具体或抽象事物的末端。

2.刃,与上举“末”字类似,现代汉字“刃”形义分析面临同样的问题。《汉语大字典》第1卷第50页收录“刃”早期形体和释义,分别为:

《说文》:“刃,刀坚也。象刀有刃之形”,王筠释例“顾刀之为字,有柄有脊有刃矣。欲别作刃字,不能不从刀,而以、指其处,谓刃在是而已”。由上列“刃”的五个形体,不难发现自甲骨文到汉文字,“刃”主体部件是整个字形里居左或居右的象形字“刀”,而“刀”上方或侧边的“、”点画是用来突出最锋利部位的指示性符号,构成“刃”的“刀”“、”或相离,或相交。可见,借助于《汉语大字典》,现代汉字中“刀”“、”完全分离,且楷化的“刃”的形义分析,遇到的问题得以涣然冰释。

综上所述,指事字为独体字,利用现代汉字结构无法分析其构件之间关系,因此在课堂上教学指事字时,利用《汉语大字典》提供的汉字早期书写资料和研究成果,不仅对洞见汉字的象形主体和指示性符号至关重要,还可进而知晓其意义所在,并且有利于学生识记、理解汉字的写法和意义,不再将汉字当作和意义不相关的纯粹符号来记忆掌握。

(三)会意字的教学

会意,《说文》云:“会意者,比类合谊,以见指伪,武信是也”,指由两个或两个以上偏旁组成的合体字,它们相互联系来表示新的意义。换言之,其含义大多为各个偏旁意义系联整合而成。

1.及,现代汉字的形体结构为独体字,在句子里一般做连词使用,属虚词范畴。按汉语语法化研究的实词虚化现象来理解,“及”如同大部分虚词一样,都是由实词转化而来,但现代汉字“及”的形体对最初实指意义的反映并不明确。检《汉语大字典》第1卷第38页所录“及”形体如下:

这里凫叔盨、三体石经、《说文》古文等五个写法较特殊的异文都未能寻得其意义所指,接近现代汉字写法的两个汉简、汉碑文由于形体笔画连为一体同样无法解析。但甲骨文、金文、秦文字和《说文解字》小篆等六个形体构件的表意比较明晰:“及”的上部为人形,下部从“又”为手形,意指后面的人用手抓住前面的人,即《说文解字》所云“逮也”。另外,《汉语大字典》引过郭沫若的说法“及同逮”,“后假为暨与之及”,“考殷周古文,如甲骨文与西周彝铭,暨与义之连词均用,无用及者,用及为连词乃后起事”。至此,“及”意义亦明晰可见,其最初表示两人之间“逮”“追上”行为的实义动词,后演变为表示互有关联的两个人或事物之间的关系,成为现今常用的连词。

2.武,依现代汉字结构来看,除“止”可独立成字,余下的形体不可解读。检《汉语大字典》第3卷第1542页录入“武”的形体有:

诸形中,从甲骨文到简文老子乙本的诸形体中,除盂鼎铭左上部多出“王”旁为“武王”二字合写之外,其他都清晰地包含止、戈两个部件。汉简以下的三个形体均产生变化,笔画趋于现代汉字写法。对“武”的释义,《汉语大字典》第3卷1542页引入以下观点:《说文》引用《左传》中语句来解释的,云“楚庄王曰:‘夫武,定功戢兵。故止戈为武’”;于省吾《释武》“武从戈、从止,本义为征伐示威。征伐者必有行。‘止’即止行也。征伐者必以武器,‘戈’即武器也”。显然,这些观点是将“止”看作人体部位“脚趾”而指代人;“戈”为兵器,“武”指人拿着兵器戈来行动,后引申与战事、军事、动作技艺等相关的行为,可从。

可以看出,会意字教学时,教师根据《汉语大字典》收录的形体,还原已楷化为独体字或难以划分出各个单独部件的字,为解构分析不同部件意义、寻获它们组合意义提供必要前提。并由此让学生认识到会意字字义不能以某部件意义来解释整个字义,而需要通过较为曲折的思维联想能力,才能准确地理解和把握不同部件意义会合而产生的新的意义。

(四)形声字的教学

形声,《说文》云“形声者,以事为名,取譬相成,江河是也”。一般而言,形声字由两个部分构成,其中一个部分表示字义范畴,称作形符或意符;另一部分表示该字的读音,称作声符或音符。与前述象形、指事、会意不同,形声造字法引入音读成分,使汉字表达语言的功能大大增加,成为最能产的造字法;形声字遂在汉字总量中达百分之九十之多。

1.更,从楷化形体看,“更”是个笔画之间关系比指事字结构更融为一体、所有构字笔画都不能拆分的独体字。《汉语大字典》第1卷第22页对其形体例举如下:

诸形体中,从甲骨文到秦简文字都是由丙、攴部件构成,其中昌鼎、师簋两器铭都是“丙”部件的重复,属于古文字形体中“单复无别”现象,即两个“丙”和一个“丙”虽形体有别,但意义上并无差别。自汉简以后的形体,“更”上部所从“丙”内撇捺两个笔画逐渐变得平直,至礼器碑文已趋同现代汉字书写方式。《汉语大字典》对“更”释义时引入《说文》“㪅,改也。从攴,丙声”的说法,并下按语“隶变作‘更’”。据此,“更”为形声字,所从之“攴”是其意符,表示和动作相关,“丙”为声符,和“更”在上古时期音近可通;而楷书形体则是隶变形成的。

2.级,在现代汉语中含义颇多,核心意义主要表示次第、层序。检《汉语大字典》第6卷第3587页所录形体有:

从结构上看,“级”均为糸、及两个部件组成的合体字,“糸”标示“级”字意义范畴,“及”提示“级”的注音,是典型的形声字。对其意义的解读,《汉语大字典》在所录形体下引《说文》所云“丝次第也。从糸,及声”,既指出其音读,又认为其最初意义是与“糸”相关,这为理解当下“级”表示多种事物的次第提供了依据。值得注意的是,糸、及分别独立成字,同样可以按前述独体字的造字类型来寻求它们最初形体,比如“级”的“糸”为象形字;“及”为会意字,且可与前引“及”形的写法参照比较。

据上分析,可知将《汉语大字典》所含知识运用于汉字分析时,一方面能清晰再现与“更”类似的因楷化而无法区分出形符、音符的字的早期形体,以了解这类汉字的形体变化和音义所指;一方面合理分析可拆分出的形符、音符的汉字,并通过形符和音符去了解意义、音读范畴。实际教学中,汉语中一些同声符的同音字常对学生学习造成不小障碍,比如珠、株、蛛的混淆,睬、踩的混淆,这时可根据同音字中各个字的不同意符来区分,如“珠、株、蛛”所从意符分别为王(斜玉)、木、虫,说明它们是三种性质不同的物品,其含义自然不同;“睬、踩”的意符分别指与眼睛和足部有关的动作,二者声符相同,但意符迥异,意义上自然毫无关联。由此,学生如果了解这些同音字的意符,就能有效区别它们意义之间的差别,避免语言运用时出现“指鹿为马”的现象。需要提出的是,由于汉语发展的演变,形声字形符、音符的表意表音特征并不能涵盖所有的形声字,如上述“更”读音与“丙”同、“级”意义与丝有关等,与当下“更”的读音、“级”的意义都无法关联,故分析时应提醒学生须全面地认识形符、音符在表意、表音方面存在的局限性。

三 对外汉字教学中汉语工具书运用的意义

通过上述根据《汉语大字典》收录形体及其分析,对汉字中象形、指事、会意、形声等四种例字进行教学的过程,不难发现汉语工具书在对外汉字教学中的运用具有重要意义:

(一)为对外汉字教学中汉字理据性的分析提供必要的资料支持

汉语工具书的运用,使汉字理据性的分析有依据。汉字是表意文字,除读音多为约定俗成之外,其形义关系密切,但现代汉字形体楷化往往使字义难以窥见;借助汉语工具书可获得汉字较为原始的形体,为汉字理据性分析提供必要的资料支持,进而比较准确地得出汉字的含义,让学生对字义有更深刻的理解、对汉字的表意功能有更明晰的认识。

(二)为对外汉字教学中教师教学方式多样化的实现提供必要的知识储备

汉语工具书的运用,促进教师对外汉字教学方式多样化的实现。目前所见,教师在对外汉字教学中多采取直接教授汉字形义音知识,将它们联系起来分析的则较少。换言之,教学中汉字的形体分析、汉字形义之间的理据性等特点未能得到充分利用。因此学生常常容易陷入死记硬背的泥沼而承受更多的学习负担,然则教师如主动汲取汉语工具书的成果,掌握汉字形体在不同阶段的特征及其变化过程,形成自身的知识储备,在课堂上尽可能多地结合汉字形体来讲解其音义,可改变枯燥灌输知识的单一、乏味的教学方式,且一些形体分析的趣味性可使课堂气氛活跃,产生寓教于乐的教学效果。

(三)为对外汉字教学中学生的有效学习提供必要的途径

汉语工具书的运用,使学生在汉字学习时能直观了解汉字形音义之间的关系,再由掌握独体字笔画特点、形义间联系,提升到对合体字的掌握,逐步做到对汉字学习的触类旁通。这不仅对汉字的书写和意义有更加准确的把握和牢固的记忆,而且能提高汉字学习的兴趣,最终达到有效学习的目的。

(四)为对外汉字教学中教学效果的增强提供重要借鉴和参考

汉语工具书的运用,使教师在对外汉字教学中以之为介质,引导学生持有据形分析的理念,鼓励他们探索适合自身的汉字学习科学方法,提高学习汉字的效率,减少学习过程中产生的偏差和错误,这无疑为教学效果的增强提供了重要借鉴和参考。

四 结语

汉语工具书《汉语大字典》运用于对外汉字教学的探讨,是对对外汉字教学的关注和思考,旨在引起更多从事对外汉字教学者的重视,为教学时自觉运用汉语工具书来分析汉字形音义提供一定的借鉴,以减少学生学习汉字的困难,提高对外汉字教和学的效果。

当然,由于汉字构造比较复杂,并非所有的汉字都能从结构上得到合理恰当的分析,这在客观上使汉字形体分析面临一些问题;李大遂曾阶段性概述对外汉字教学发展和研究、宏观性描述对外汉字研究状况[10],揭示对外汉字教学为对外汉语教学中最薄弱环节的观点。凡此,对外汉字教学在宏观和微观上都值得学界重视,其存在的诸多问题也将有待于学者的持续关注和进一步研究来解决和应对。