舒适护理干预在老年慢性心衰患者中的效果评价

甘国会,万云霞(通讯作者)

(1 重庆市綦江区中医院心病科 重庆 401420)

(2 重庆市綦江区中医院重症监护室 重庆 401420)

慢性心衰在临床方面是对慢性心力衰竭(chronic heart failure)的简称,由于心排血量无法让机体各种代谢得到有效满足,致使组织灌注处于严重不足的状态,表现出体循环、肺循环静脉淤血,是呈现进行性加剧的一种临床综合征。其主要在老年群体中发病,由于存在基础疾病,再加上特殊的身体机能,患者发病后需要长期保持卧床状态,并发症发生率较高,因此需要予以全面、科学的护理配合[1]。本文抽取我院收治的120例老年慢性心衰患者进行分组研究,报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

抽取2018年3月—2019年9月我院收治的120例老年慢性心衰患者进行分组研究,依照双盲法分为对照组和试验组,病例均为60例。对照组:男患者36例,女患者24例;年龄63~87岁,平均(72.8±2.5)岁;12例合并高血压心脏病,25例冠心病,10例扩张型心肌病,13例风湿性心脏瓣膜病;NYHA分级:29例Ⅱ级,21例Ⅲ级,10例Ⅳ级;试验组:男患者38例,女患者22例;年龄64~86岁,平均(71.6±2.4)岁;13例合并高血压心脏病,24例冠心病,11例扩张型心肌病,12例风湿性心脏瓣膜病;NYHA分级:31例Ⅱ级,20例Ⅲ级,9例Ⅳ级。组间予以基本资料的对比,各项差异不显著(P>0.05),可作比较。

1.2 方法

实施常规护理干预,入院后严密监测患者的各项体征,做好并发症预防,遵医嘱落实各项基础护理。实施舒适护理干预,具体护理措施:(1)环境干预:提供洁净、温馨、舒适的病房环境,由护理人员负责定期进行病房的消毒、杀菌、通风换气,营造良好的治疗氛围,让患者的睡眠质量得到保证;严格限定和控制患者家属的探视时间,以免影响到病情康复;(2)心理干预:安排护理人员在患者住院过程中予以针对性、个性化的心理疏导,以聊天等不同的方式与患者交流沟通,明确不同治疗阶段患者不同的心理状况,提高其对自身病情的认知,陪伴患者进行娱乐,促使其精神、心理压力得到有效缓解,将消极情绪释放出来,帮助其了解治疗过程,增强其康复信念和依从性;(3)饮食干预:饮食习惯对老年慢性心衰患者至关重要,将直接关系到临床治疗效果,护理人员必须严格控制和搭配患者的饮食结构,保证营养供应充足。以富含纤维素、钾、蛋白质且容易消化的食物为主,控制食盐量≤5 g/d。增加饮水量,多吃蔬菜、水果,遵照少食多餐的原则,培养良好的排便行为习惯;(4)输液干预:输液量与速度有差错则极易导致不良反应或并发症出现,护理人员必须严格控制患者的输液速度、输液量,促使其心脏负荷得到保障,预防和减少并发症发生的可能;(5)体位干预:发病过程中老年慢性心衰患者表现出的症状是水肿、行动不便、呼吸困难等,所以需要合理调整床头位置,以半卧位状态为主,但长期保持同一体位极易引起臀部褥疮,所以需要合理调整体位,选择按摩、热敷的方式对褥疮导致的不适感进行缓解;(6)生活指导:护理人员需要积极引导患者及其家属纠正不良生活习惯,提高其对治疗过程与方法的了解,治疗期间禁止吸烟,以免发生呼吸道感染。对患者生活行为进行改善,促使其将良好的生理时间建立起来,确保精神状态的稳定。

1.3 观察指标

(1)评定生活质量用的为自制生活质量评估表,主要包括心理功能、躯体功能、社会功能、物质生活4项,每项评分均为100分,分值若越高,视为生活质量越佳[2];(2)记录两组水肿消退时间、气喘缓解时间、心率恢复时间;(3)观察和记录呼吸道感染、血栓形成和栓塞、电解质紊乱;(4)通过舒适度自评量表评估患者的舒适度,包括5个方面,即疼痛指数、睡眠质量、躯体健康、社交情况、医疗环境,设定分值为10分,≥8分即舒适,4~7分即一般舒适,≤3分即不适[3]。

1.4 统计学处理

采用SPSS 22.0统计软件进行数据处理,计量资料以()表示,组间比较采用t检验,计数资料以(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

2.1 对比两组生活质量的差异

试验组患者比对照组患者的心理功能、躯体功能、社会功能、物质生活等生活质量评分高,各项差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 干预后两组生活质量评分比较( ± s,分)

表1 干预后两组生活质量评分比较( ± s,分)

组别 例数 社会功能 躯体功能 心理功能 物质生活试验组 60 89.6±3.0 84.4±5.0 90.3±4.4 87.7±2.0对照组 60 81.1±2.1 76.3±2.2 81.4±1.3 76.6±3.4 t 17.9796 11.4858 15.0259 21.7969 P 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

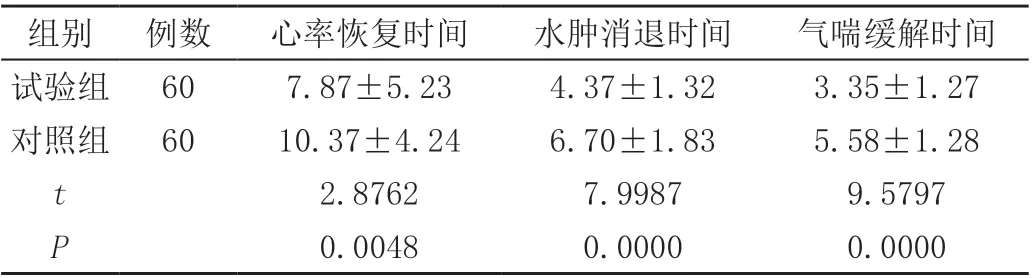

2.2 对比两组临床症状改善情况

两组进行水肿消退时间、气喘缓解时间、心率恢复时间的比较,试验组均短于对照组,组间具备统计学差异(P<0.05),见表2。

表2 干预后两组临床症状改善时间比较( ± s, d)

表2 干预后两组临床症状改善时间比较( ± s, d)

组别 例数 心率恢复时间 水肿消退时间 气喘缓解时间试验组 60 7.87±5.23 4.37±1.32 3.35±1.27对照组 60 10.37±4.24 6.70±1.83 5.58±1.28 t 2.8762 7.9987 9.5797 P 0.0048 0.0000 0.0000

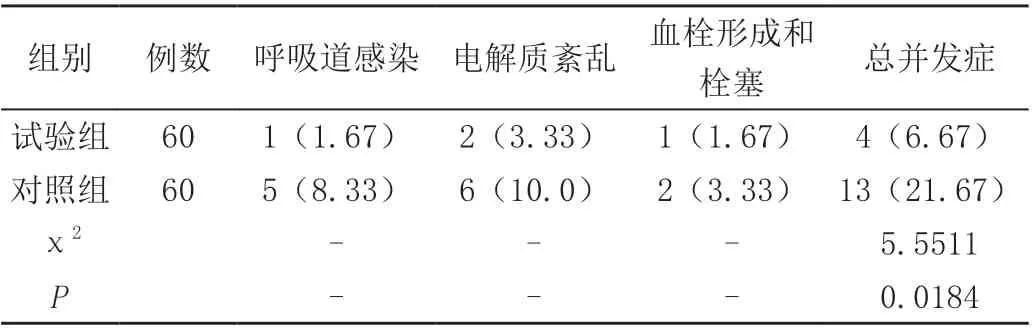

2.3 对比两组并发症发生率

两组总并发症发生率比较,试验组显著低于对照组,组间差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 干预后两组并发症发生率比较[n(%)]

2.4 对比两组舒适度

试验组的舒适度相比于对照组的舒适度更高,且两个组别在数据差异上有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 干预后两组舒适度比较[n(%)]

3.讨论

慢性心衰在临床中属于十分常见且多发的进行性加重综合征,随着近年来社会老龄化趋势的发展,老年慢性心衰的发病率呈现逐年升高趋势。因为此类患者缺乏充足的行动力,或者需要长期卧床,所以会相应的减慢血液流速,增高血液黏滞性,进而增加并发症发生概率,延长住院时间[4]。老年慢性心衰表现出病程周期长、疗效不佳、预后差等特点,会引起患者生理、心理方面的改变,因此存在较大的治疗、护理难度。既往传统护理只是单纯的遵医嘱盲目、随意进行各项护理操作,忽略了患者各方面的合理需求,最终无法获得理想的护理效果[5]。舒适护理干预属于新兴护理模式,其在护理工作中完全融入了人文精神关怀理念,通过对疾病护理进行重点强调的同时,予以生理、心理、社会、精神等各方面的护理,对各护理环节进行优化和完善,显著改善其负面情绪,提升临床治疗效果和舒适度,改善生活质量与预后[6-8]。

本组研究发现,试验组躯体功能、心理功能、物质生活、社会功能各项生活质量评分、舒适度均比对照组高,水肿消退时间、气喘缓解时间、心率恢复时间均比对照组短,并发症发生率比对照组低,组间以上数据的差异有统计学意义(P<0.05)。可见舒适护理干预可有效提升老年慢性心衰患者的生活质量与舒适度,促进病情康复,降低并发症发生率,具有临床应用的意义。