硝苯地平缓释片与硝苯地平控释片治疗原发性高血压的疗效比较

杨 琼,郭 伟,师 冉

(1 玉溪市人民医院药学部 云南 玉溪 653100)

(2 云南省玉溪市人民医院教学管理部 云南 玉溪 653100)

(3 云南省玉溪市人民医院高压氧室 云南 玉溪 653100)

原发性高血压多见于中老年人,是一种高发的慢性全身性疾病,患者多伴有糖脂代谢紊乱、主要脏器器质性及功能性改变,可威胁患者生命。有证据表明,高血压是心脑血管疾病的主要危险因子之一[1]。患者发病早期,往往无明显症状,随着其病情的进展,可出现肢体麻木、记忆力减退、头痛、头晕等表现,不仅影响患者的正常生活,同时也增加了心、脑、肾负担,导致脑卒中、慢性肾病、心力衰竭发病风险增加。因此,对于高血压患者,稳定持久降压是关键。在降压药物选择方面,目前常用降压药物的种类较多,其中,硝苯地平就是最畅销的、世界范围内公认的钙拮抗剂,该药具有起效快、峰/谷比值高等特点,给药后持续作用时间较短,且血压波动较大,因此安全性不够理想[2]。近年来,为突破硝苯地平药动力学的局限性,其控释片、缓释片剂型相继出现,两者在用药安全性方面均有明显提高。本文将对原发性高血压患者分别应用硝苯地平的两种剂型的临床疗效进行比较,现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年11月—2020年10月,在我院治疗的82例原发性高血压。纳入标准:(1)参考《中国高血压防治指南(2010修订版)》,确诊为原发性高血压;(2)无硝苯地平禁忌;(3)心功能、肝肾功能正常;(4)已签署知情同意书。排除标准:(1)继发性高血压患者;(2)近期内(6个月)确诊为心肌梗死、脑血管疾病患者;(3)正处于洗脱期患者;(4)依从性差,不能遵医嘱用药患者等。采取随机数字表法,将其分为两组。对照组41例,年龄33~78岁,平均(52.23±6.68)岁,病程1~12年,平均(7.70±1.74)年;男24例,女17例。观察组41例,年龄34~76岁,平均(51.97±6.57)岁,病程1~13年,平均(7.65±1.83)年;男25例,女16例。两组患者上述基线资料比较无显著差异(P>0.05)。

1.2 方法

对照组治疗方案:口服硝苯地平缓释片(国药准字H31022750),20 mg/次,2次/d,每日早晨7:00、下午3;00服药,治疗6周。观察组治疗方案:口服硝苯地平控释片(国药准字H20203375),30 mg/次,1次/d,每日早晨7:00服药,治疗6周。

1.3 评价标准

(1)对比两组患者的血压水平,包括收缩压、舒张压;(2)对比两组患者的血清学指标,包括C-反应蛋白(CRP)、同型半胱氨酸(Hcy);(3)对比两组患者不良反应发生情况。

1.4 统计学方法

数据使用SPSS 22.0统计软件处理,计数资料、计量资料分别以(%)、()表示,使用χ²、t检验。P<0.05表示差异显著,有统计学意义。

2.结果

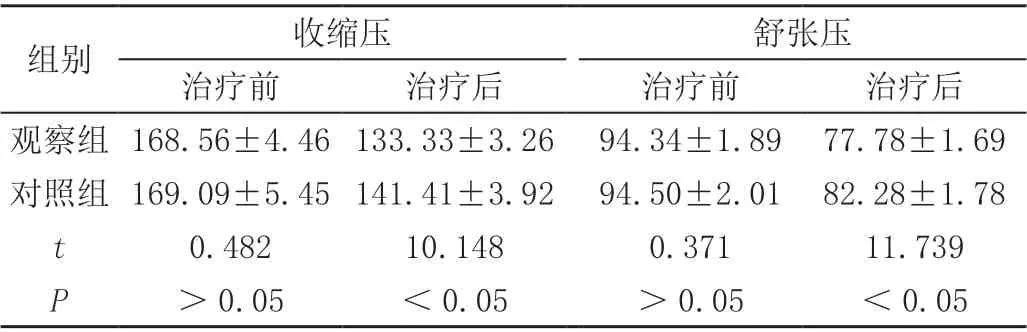

2.1 血压水平对比

观察组患者治疗后的收缩压、舒张压均低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组患者的血压水平对比( ± s,mmHg)

表1 两组患者的血压水平对比( ± s,mmHg)

组别 收缩压 舒张压治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组168.56±4.46133.33±3.26 94.34±1.89 77.78±1.69对照组169.09±5.45141.41±3.92 94.50±2.01 82.28±1.78 t 0.482 10.148 0.371 11.739 P >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

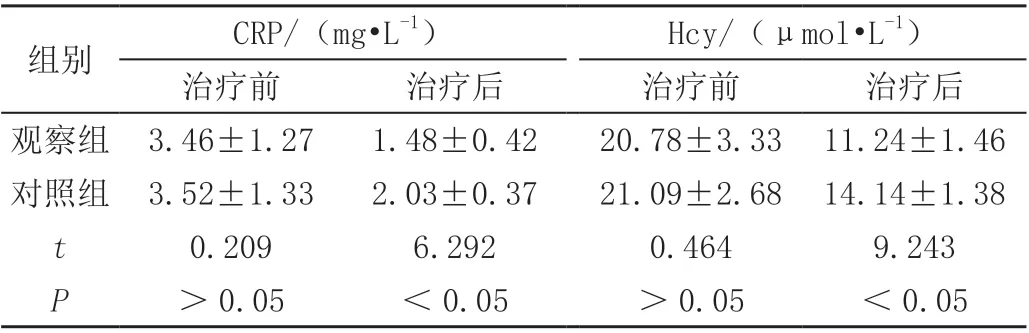

2.2 血清学指标对比

治疗前,两组患者的CRP、Hcy水平无显著差异(P>0.05);治疗后,观察组患者的CRP、Hcy水平均低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者的血清学指标对比( ± s)

表2 两组患者的血清学指标对比( ± s)

组别 CRP/(mg·L-1) Hcy/(μmol·L-1)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 3.46±1.27 1.48±0.42 20.78±3.33 11.24±1.46对照组 3.52±1.33 2.03±0.37 21.09±2.68 14.14±1.38 t 0.209 6.292 0.464 9.243 P >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

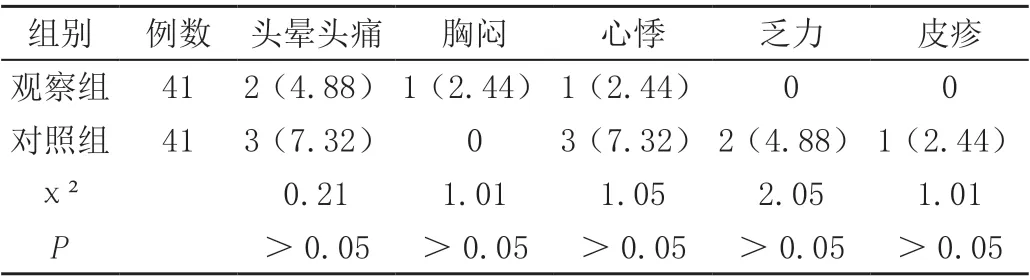

2.3 不良反应情况对比

两组患者头晕头痛、胸闷、心悸、乏力、皮疹等不良反应无显著差异(P>0.05),见表3。

表3 两组患者不良反应情况对比[n(%)]

3.讨论

硝苯地平是治疗高血压的一线降压药物,属于钙通道阻滞剂,给药后,可拮抗细胞内的钙内流以及钙离子超负荷,降低神经肽Y、内皮素水平,从而达到扩张血管、降低血压、保护靶器官的目的。目前,硝苯地平主要有三种剂型,包括硝苯地平普通剂型以及缓释片、控释片两种新剂型,与普通剂型相比,二种剂型均能够发挥更加理想的降压效果,且安全性良好[3]。硝苯地平的缓释片属于一级速率释放药物,给药后随着时间的变化其释放量变化会呈现出“先多后少”的趋势[4]。而控释片属于0级速率释放药物,给药后,其药效释放会趋于恒速,其药效平稳,能够将血药浓度波动控制在稳定的范畴,且血药浓度可维持在24 h以上[5]。与常规剂型相比,不会出现药物突然释放的情况,因此降压效果良好,且安全性良好。从整体上看,两种新剂型均具有较高的应用价值,缓释片剂型的特点在于给药后血药浓度与药性较为稳定,可维持较为稳定的降压效果[6]。而控释片剂型可在预定时间内释放药效,因此血药浓度稳定、持久。

对比两种剂型的具体应用价值,以往有研究显示,对缓释片剂型相比,控释片剂型治疗后患者的舒张压、收缩压、24 h平均舒张压、24 h平均收缩压的改善幅度更大,提示控释片剂型的降压效果更好[7]。在本次研究中,观察组患者治疗后的收缩压、舒张压均低于对照组(P<0.05),也证实了控释片剂型的降压效果优于缓释片剂型。分析其原因,主要是由于控释片剂型的血药浓度波动更小,其药代动力学更佳。同时,治疗后,观察组患者的CRP、Hcy水平均低于对照组(P<0.05),可见控释片剂型对血清学指标的改善效果也优于缓释片剂型。CRP是临床上常用的炎症反应敏感指标,当肝脏、上皮细胞受到炎症刺激后,可产生急性时相蛋白,能够反映高血压患者的病情严重程度[8]。Hcy属于蛋氨酸代谢产物,在其代谢过程中,有维生素B12参与,大部分高血压患者由于新陈代谢加快,营养支持不充分,导致Hcy聚集,导致血管舒缩平衡被破坏[9]。因此,监测CRP、Hcy水平有助于了解患者的病情。从本次研究结果可见,使用控释片治疗患者的病情改善更佳[10]。从安全性上看,两组患者头晕头痛、胸闷、心悸、乏力、皮疹等不良反应无显著差异(P>0.05),可见两种剂型均具有较好的安全性。以往有研究显示,与缓释片剂型相比,控释片剂型可降低胃肠道刺激,减少毒副作用。但由于控释片剂型的价格较高,而缓释片剂型相对价格偏低,因此,在选择用药时,应综合考虑患者的病情、年龄、经济能力以及个人意愿。

综上所述,与硝苯地平缓释片相比,其控释片剂型对血压水平、血清学指标的控制效果更好,且不会增加不良反应,安全性良好,值得应用。