民族志的兴趣与“人类学式”的收藏?

——伦敦科学博物馆20世纪的中国“科学”器物收藏与展览

朱 敬

在过去30年,越来越多的科学史家注意到器物研究的重要性,这主要受到博物馆学研究(museum studies)[1]与物质文化研究(material culture studies)的影响[2]。Ken Elder呼吁科学史领域对物质文化的关注,并且提出了关于科技物品研究的方法和理论[3]。在开展科学器物的讨论之前,科学史家必须要考虑的一个问题是科学器物的定义:什么是科学器物?什么时候成为的?为什么成为?谁给的定义? 科学器物的功能是什么?这些相关的问题,在Jim Bennett[4],Deborah Jean Warner[5], Albert Van Helden 和Thomas L. Hankins[6]等诸位学者的研究中都做了直接回应。当科学器物在不同的地域与文化体系流动,进一步增加了理解“科学器物”的复杂性。随着19世纪以来西方殖民扩张,博物馆与展览文化的兴起,很多东方的器物被收藏与展览,也包括一些和中国古代“科技与医疗”相关的藏品。基于伦敦科学博物馆20世纪以来与中国相关的收藏与展览,本文主要探索什么样的器物被收藏和陈列,通过什么样的途径,以及这些和中国相关的器物在一个以西方工业与科学为导向的博物馆中的意义。

相较于具体器物的历史与功能,本文更多地是从收藏、陈列与展览的角度,关注英国对于东方科学器物的物质经历与诠释。在Sharon Mcdonald 关于科学博物馆的研究中,她指出:“科学博物馆的运作不仅仅是简单地将科学器物陈列,事实上科学博物馆的实践是在为公众创造某种特定的科学,同时也彰显着科学对自身合法地位的定义方式。换句话说,科学博物馆的影响之一在于认可某些特定的实践与工艺品属于‘科学’,并且让得到承认的科学在公众中得到传播。”[7]因此,科学博物馆的陈列是探索科学思想与科学传播的一个很重要的角度。

本文关注伦敦科学博物馆的中国收藏,听起来似乎充满争议:一方面科学博物馆的收藏似乎认同着它所陈列器物的科学性,但是与此同时,在西方对于中国古代科学史的研究中,也存在着关于“中国古代有没有科学”的讨论[8]。这样的问题得到了科学史学者的大量关注,并且这样的假设体现了以欧洲科技为中心的观点[9]。伦敦科学博物馆的中国收藏研究,对于我们理解中西科技交流的复杂性能提供新的视角和贡献。

为了探索19—20世纪以来,中国相关的器物在伦敦科学博物馆中的角色,本文分三个层次进行探索:首先对伦敦科学博物馆的收藏进行综合评价;接着阐述伦敦科学博物馆最大的收藏来源——亨利·威尔康姆的中国医药收藏;最后讲述伦敦科学博物馆1938年的中国帆船展览,这也是科学博物馆迄今少有的与中国相关的主题展览。本文谈及多个藏品与展览,虽涉及不同的内容,但均旨在对伦敦科学博物馆的收藏做综合评价与分析,以便更好地理解19—20世纪以来伦敦科学博物馆对于中国器物的收藏与展览。

一、 伦敦科学博物馆中的中国收藏

在伦敦科学博物馆的中国藏品中,主要是中国古代的器物,包括浑象(见图1)、复原的指南车(见图2)、刻有统一度量衡篆文的玉权(见图3)、算盘(见图4)以及罗盘(见图5)。收藏的范围比较广泛,涉及天文、计量、数学、医学、测绘以及冶金。这些收藏大部分源自19—20世纪以来博物馆的购买,以及其它机构和个人的捐赠。例如图2的指南车为英国著名工程师和汽车工业的早期奠基人乔治·赫伯特·兰彻斯特(George Herbert Lanchester,1874—1970)所复原。图5的罗盘来自1851年的工业博览会展览。这些器物对于研究天文学史、计量史、数学史、测绘以及机械制造的学者会有重要的意义,但是本文旨意并非在于研究个别器物的历史与功能,而是从收藏史与博物馆研究的角度,解析伦敦科学博物馆中国收藏的总体特征、背后的驱动思想以及跨区域文化里“科学”的边界。

图1 铜制浑象(周长21cm,1830年)

图2 指南车(1950年, George H. Lanchester 复原)

图3 秦代玉权

图4 算盘( 1913年以前)

图5 罗盘( 1851年以前)

对于博物馆器物研究的一大困难在于资料缺失,不是每件藏品都有很详细的记录,尤其是一些早期收藏很难知道其来源与出处。但是对这些器物综合考量,依然可以发现一些特征。总体上伦敦科学博物馆的收藏大部分是中国古代相关的器物,其感兴趣的是传统的中国,并非近代以来中国的科技与发展。伦敦科学博物馆主要收藏与英国工业以及科学相关的器物,中国相关的器物只占了很微小的一部分,这和科学博物馆的历史息息相关。伦敦科学博物馆作为全球最重要的科学博物馆之一,成立于1909年,并与1851年以来的万国工业博览会有关,其成立之初就旨在体现当代工业技术的进步与发展[10]。直到20世纪20年代中期,伦敦科学博物馆才拥有了第一个陈列科技历史的展览馆,自此,该馆的收藏转向当代与历史的结合。20世纪20年代后期,伦敦科学博物馆开始和工业紧密联系,很多临时展览主题都是关于工业中的科学运用,商业公司在其中也有一席之地。从20世纪30年代开始,伦敦科学博物馆成为一个国家机构,成为宣扬国家工业与科学策略的一个场域, 同时也成为当代的科学重大事件的见证者[11]。

从伦敦科学博物馆的收藏历史可以了解到,其收藏与科技和工业的发展密切相关,科学仪器是收藏中的一个重要类别。Deborah Warner研究发现,科学仪器用于探索自然世界的法则有着很悠久的历史,现在所使用的词汇“科学仪器”(scientific instrumental)在19世纪得到广泛使用,在此之前则是用“philosophical instruments”来描述;科学仪器作为专业术语出现并使用始于17世纪,那个时代,望远镜、显微镜、气压计和摆钟都随着实验科学的崛起而被发明和使用。也是这个时期,作为观察与研究自然的工具,科学仪器逐渐变成一个独立的类别,和其它音乐、医疗、数学器物分别开来[12]。科学仪器成为科学博物馆的重要收藏内容,与此同时和工业发展以及科学史相关的器物也得到关注。伦敦科学博物馆对于中国器物的收藏,并非在传统意义上的科学仪器之列,而是出于对非欧洲地区的科学史的兴趣。与中国相关的藏品,在该馆的分类与收藏中,并不作为一个特定的类别,而是分散于博物馆的各个主题之下。比如计量相关的器物和来自英国、印度等国的计量器物陈列在一起。中国的器物在该馆往往是作为关于世界科学史的一部分。另外,储藏室的物品陈列也是器物研究一个有用的角度[13]。

伦敦科学博物馆也有一些和中国冶金相关的收藏,比如中国北方的煤矿标本。它们是约翰·珀西(Dr John Percy,1817—1889)博士对于世界冶金研究与标本收藏的一部分。珀西博士在爱丁堡接受医学训练,但是之后却转向冶金学习。他曾经是伯明翰的一名医生,从1842年起开始收藏冶金相关的标本。1848年,他发明了一种从矿石中提取银的方法。从1861到1880年,依据他在皇家矿产学院(Royal School of Mines)的讲座, 完成了五本与冶金相关的书籍,详细地介绍了各种金属的提取方法以及它们的用途[14]。在他的一生中一共收藏了3700多件世界各地的矿物冶金标本。1889年,南肯辛顿博物馆购买了他大量的收藏,并且留藏给伦敦科学博物馆,作为世界上研究冶金科学与历史最重要的收藏之一。在珀西的研究与收藏中包括中国的冶金技术,如中国北方的煤炭标本(见图6)。

图6 中国的煤炭标本( 1877年)

伦敦科学博物馆的中国收藏往往是特定主题之下对于世界多样性理解的一部分。对于世界的关注也似乎是17世纪以来英国收藏历史的一个显著特征。很有代表性的一个例子是形成了大英博物馆收藏基础的、汉斯·斯隆(Hans Sloane)的收藏,他的收藏中除了欧洲,还有印度、中国、伊斯兰文化相关的器物[15]。 珀西博士的中国煤炭收藏表明,中国是他对于世界冶炼技术中研究与兴趣中的一部分,体现的是英国17世纪以来对于世界的探索与收藏的特征,这与人类学的发展也有密切关系,这一方面在下文会得到更充分的讨论。

二、 亨利·威尔康姆(Henry Wellcome) 个人收藏中的中国部分:“人类学”模式的兴趣

伦敦科学博物馆最多的中国收藏来自威尔康姆基金会的捐赠,这些藏品大部分和医药相关,是亨利·威尔康姆在19世纪末20世纪初的收藏。威尔康姆是出生于美国的英国医药商与慈善家,他将丰厚的个人财产用于医疗研究和收藏医药物品。威尔康姆早期学习药学,并且成为一名药物销售员。1880年,他和朋友在伦敦成立了制药公司,并取得了巨大的成功。威尔康姆用他的财产资助了众多的活动,包括成立科学实验室,并且收藏了全世界150多万件和医疗相关的器物和书籍。威尔康姆逝世于1936年,在此之前他成立了威尔康姆基金会,资助生物医学相关的研究。威尔康姆基金会目前是英国最大的慈善机构,也是世界上第二大医学研究慈善机构[16]。

威尔康姆对医学收藏有着很浓厚的兴趣,并且在1913年开放了他的医学史收藏博物馆。第一个陈列室展览“原始医学”(primitive medicine), 这个陈列室并没有陈列外科器具和实验室医疗设备,反而是陈列一些跳舞所用的面具、古代的头颅、遗骸、兵器、神像以及巫医的服饰。这些器物收集于太平洋的岛屿、美洲大陆、亚马逊丛林以及非洲大草原。这间陈列室也悬挂着一些热带疾病的图,例如黄热病和痢疾。这些器物有的来自拍卖行,有些则来自威尔康姆在苏丹的考古发掘和朋友相赠。这个陈列室展览了生物医学刚刚萌芽的地区的医疗状况,并且呈现了世界医疗文化的多样性。在主要的展厅里,陈列着一些雕像,包括印度、中国、古埃及以及古罗马帝国和治愈相关的神像。除此之外,还有其它陈列室展览当代生物医学,例如显微镜下的寄生虫的研究[17]。威尔康姆认为博物馆分为两类:娱乐大众的和用于知识分子科学研究的,而他的博物馆属于后者。但是不得不说,他的博物馆在吸引大众、满足好奇心上也十分卓越[17]。威尔康姆对于人类学与考古学的浓厚兴趣,反映了20世纪上半叶人类学作为一个学科在英国的逐渐形成以及人类学的实践对于收藏爱好者的影响,这也是威尔康姆对非欧洲地区医药兴趣的一个重要背景,与此同时,他的医药收藏也体现着“人类学”式收藏特征[18]。很多学者认为,19至20世纪以来英国的收藏与博物馆历史和殖民的历史密切相关,殖民者试图向国内民众呈现异域的文化与风俗,彰显帝国的拥有[19]。关于非欧洲的物质文化收藏也与殖民的历史密切相关,因此,对于英国博物馆的中国收藏需要放置于人类学与殖民相互连接的历史中才能得到更好的理解。

对于威尔康姆的中国收藏至今还鲜有研究,但是在Nigel Allan 和Hartmut Walravens整理的威尔康姆图书馆所藏中国书籍与手稿的介绍中,可以了解到在中国的多位医学传教士都协助过他进行收藏,他也资助过中国的很多医学活动,比如“威尔康姆中国出版基金”(Henry Wellcome China Publication Fund,1907—1936)专门资助中华医学会将西方重要的医学教材翻译成中文。威尔康姆对于中国的关注不仅仅出于对古代医学的兴趣,也在于他希望能够更好地利用全球资源,并且促进当代医学知识在中国传播。中国内地会(China Inland Mission )的几位传教士为威尔康姆收集了中国的医学器物。例如乔治·安德鲁(George Andrew,1887—1971)是在甘肃地区的一位英国传教士,他曾在伦敦皇家中亚协会(Royal Central Asian Society in London)做了中国西北的伊斯兰教的报告,威尔康姆出席了这个报告并且对安德鲁印象深刻,希望安德鲁能协助他了解更多中国早期医学的历史,安德鲁为他收集了中国医生的全套装备,包括外科手术工具[20]。此外还有北京协和医学堂的创立者、苏格兰的医学传教士托马斯·柯克伦(Dr.Thomas Cochrane)。1910年夏天,威尔康姆请柯克伦寄给他一些和中国的治疗方式相关的器物,用于1913年在伦敦的医学史展览。第二年,柯克伦寄给了威尔康姆一些中国的传统药物[20]。欧洲博物馆及个人对于中国博物、自然史、化石等方面的标本收藏与陈列有着悠久的历史。18世纪以来东印度公司在亚洲地区的贸易尤其促进了亚洲自然科学标本在欧洲的收藏[21]。威尔康姆对于中国医疗器物以及中国药草的兴趣,也是欧洲自然科学与收藏史背景下的一个例子,这些中国的医疗器物大部分作为收藏。1966年,威尔康姆博物馆挑选了约250件藏品,策划了一场关于中国传统医药的展览,这也是英国第一个关于中国医药的展览。

威尔康姆所藏的与医学相关的12万件藏品在1970年左右转存到了伦敦科学博物馆,其中也包括和中国相关的器物,这到今天为止仍是伦敦科学博物馆最多的中国收藏来源,主要存于两个储藏室中。这其中包括和中国传统医学相关的器物,例如针灸铜人(见图7)、储藏药物的容器(见图8)、外科用的器具(见图9)以及中国看病与抓药的情景与药房的模型(见图10)。这些器物丰富了英国社会对于中国传统医药的认知,定义着什么是中国传统医药[22],也建构着英国社会里的边缘医学(alternative medicine)[23]。但在威尔康姆的中国收藏中,可以发现很多和民俗相关的物件,例如和缠足相关的、模拟中国古代酷刑的木制模型、陶瓷送子观音以及神农雕像。这体现了威尔康姆对世界医学史器物“人类学式”的收藏。伦敦科学博物馆现藏的威尔康姆收藏和中国传统医药相关的器物的主要功能在于了解人类早期的医学史,并作为与当代生物医学源头平行的另一医学传统的历史写照。

图7 御制针灸铜像( 350mm×400mm×200mm, 2.014kg,1727年)

图8 药品储藏罐( 20世纪初之前)

图9 外用手术工具一组(最长:168cm,15kg, 最短:98mm)

图10 广东药房模型( 1881年)

三、 梅乐和(Frederick Maze) 的中国帆船模型与1938年展览

除了上文提到的大量的医药收藏,在伦敦科学博物馆的收藏中有若干中国帆船模型,并且在1938年展出了“中国帆船模型”(Chinese Junk Models)展览,这个展览是迄今为止在伦敦科学博物馆少有的和中国主题相关的展览,因此对于探索伦敦科学博物馆对中国的收藏与展览有很重要的意义。梅乐和爵士(Sir Frederick Maze,1871—1959)出生于爱尔兰,曾任中国海关总税务司(Inspector General of Chinese Maritime Customs)。1891年他来到中国,跟随他的叔叔罗伯特·赫德(Robert Hart,曾任第二任中国海关总税务司)加入大清海关。1899年梅乐和担任北京海关税务司的秘书,此后他在中国的多个海关任职,在1929年成为中国海关总税务司,并且在1937年受邀在伦敦参加了乔治六世的加冕典礼[24]。

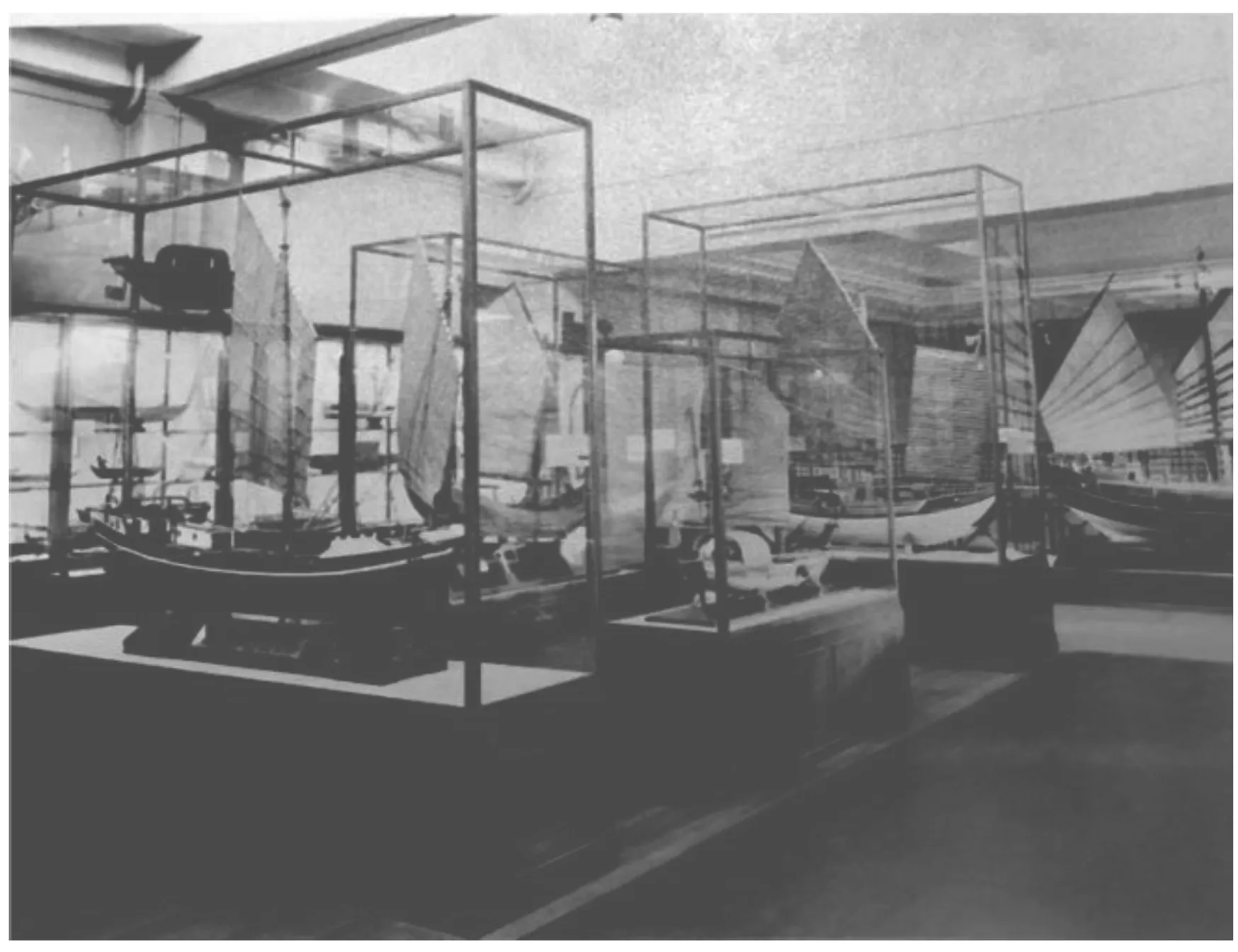

梅乐和爵士对中国帆船史有着非常浓厚的兴趣,他意识到中国南北方帆船的差异,并且赞赏中国的帆船能适应当地的水域特征,还具有很精美的工艺。通过拍照、测量以及对造船知识的学习,他在上海与香港委托工匠复原了比较大的帆船模型。这些帆船模型后来被收藏于伦敦科学博物馆,并且于1938年在馆中向英国公众展出(见图11)。今日的研究者会对以下问题产生兴趣:在科学博物馆的收藏与展览中,这些中国帆船模型有什么样的意义?在英国的博物馆策展人和公众眼中,这代表着中国的帆船制造技术与工艺吗?为什么科学博物馆会对中国帆船感兴趣,并且为大众策划一场展览?这个展览会吸引什么样身份的参观者呢?

图11 “中国帆船展览”场景( 1938年)

依据当时展览的插图目录,以及当地媒体对于梅乐和爵士的中国帆船模型展览,可以了解到不少信息。在展览目录的开头,讲述了复制中国帆船模型的意义:

在这一系列精确而美丽的中国帆船和舢板模型中,梅乐和以三维形式向全国展示了中国水域特有的一些重要的船型。由于机械推进的问世与其他原因,这类船只正在迅速消失,因此这个展览大受欢迎[25]。

这段话强调梅乐和帆船模型的记录作用,提到了机械制造对于传统技术与工艺的冲击,并担忧此类帆船的消失。这种对于传统技艺帆船消失的忧虑在展览说明中多次出现,并且成为解释这个展览意义的最核心模式之一。伦敦的一个报刊报道了此次展览,并且将中国传统的帆船描述成 “一种快消失的工艺”(A vanishing craft), 认为再过二三十年,要完成这样的复制将变得不可能[26]。 这种对于工业化所带来的社会忧虑,以及对于非欧洲国家的文化传统传承的担忧也存在于对于19世纪末20世纪初欧洲对于发展民俗博物馆的解释中。类似地,很多欧洲的人类学家以及民俗学家用社会达尔文主义的眼光看待不同区域和文化体系的发展,认为一些殖民地以及边疆地区的民族随着和外界的联系的增加以及工业的冲击,他们的文化与传统将要快速消失,因此有必要收藏与保存他们的物质文化,并且建立民族志博物馆(Ethnographic Museum)。这种观念与实践首先起源于德语区,之后慢慢在欧洲大陆和其它地区传播开来[27]。

这个展览的目标观众包括海员(seaman)、船舶爱好者(ship-lover)、艺术家(artist)等。策展人设想这些参观者或许会检验中国帆船制作者技术与工艺的发展,以及欣赏精湛的工艺。除了吸引普通大众的兴趣,这个展览在将来也会对亚洲船舶构造的研究有科学的价值。这个展览虽然在伦敦科学博物馆展出,但是被关注的角度似乎与中国的帆船制造技术并没有太多关系。在大量使用蒸汽船的20世纪上半叶,传统的帆船模型被看成需要在博物馆收藏的对象。对于展览的目标观众,海员、船舶爱好者、艺术家、学生以及一般大众,也体现了这些中国帆船模型更多的是作为一种工艺品被欣赏。尽管如此,这个展览也试图呈现中国曾领先世界的帆船制造和航海技术,并且纠正西方对于中国帆船的错误思想,例如展览目录里的说明指出:“西方流行观点认为它们速度慢、笨重,不适合远洋航行,这是不正确的,正如其他地方指出的那样,作为运送人和货物的引擎……中国帆船过去在节省劳力方面远远领先于所有其他国家[28]。

西方对于中国帆船似乎一直都有着浓厚兴趣,小型的帆船模型也常常能在民俗类博物馆的收藏中所发现。在1851年的万国工业博览会中关于中国的展览区的插图里(见图12),我们可以看到展览场所的上空悬挂着绘有图案的灯笼,陈列着一些中国器物,主要是瓷器。图像的左边坐着一个扎辫子的中国人,周围有三位英国人围观,图像的右边,一个小女孩的眼光凝视着陈列在侧的一个小型的帆船模型。这些陈列多是英国所感兴趣的、在市场上流通的和中国相关的器物,在这样一个展示工业发展的展览会上这似乎与展览主题并不是很相关[29]。从1851年万国工业博览会到1938年伦敦科学博物馆的帆船展览,无不呈现英国社会对中国帆船的兴趣,但是中国帆船往往和对工业与机械所带来的冲击相联系,被视为一种快要消失的工艺。

图12 万国工业博览会插图里的中国展区( 1851年)

四、 结论

通过对19—20世纪以来伦敦科学博物馆的中国相关收藏与展览进行综合考量,包括关注藏品的来源、收藏与陈列的方式以及相关展览的策划与呈现,本文分析了中国科学史相关器物在英国科技博物馆与展览空间中的角色,并且探索了在跨地域的物质文化流通中,英国博物馆对于中国古代科技医疗相关器物的理解与诠释。伦敦科学博物馆的中国收藏范围广泛,涉及天文、计量、交通、医学以及冶金,中国的器物常与特定主题之下、世界其它地区的器物收藏在一起,这与英国的收藏传统以及殖民扩张息息相关。文中分析了科学博物馆最主要的中国器物来源:亨利·威尔康姆的中国传统医药收藏,体现了威尔康姆“人类学式”的收藏方式,以及对中国民俗的兴趣,这些器物的展示成为英国公众了解生物医学之外人类早期医学史的媒介。伦敦科学博物馆1938年展出的梅乐和所藏中国帆船模型,其意义并非仅仅对中国帆船制造技术的探寻,更多的是对于在机械的冲击下快要消失的工艺的保存,这与民族志博物馆的思想与实践类似。以此观之,伦敦科学博物馆的中国收藏,核心宗旨往往是出于人类学的兴趣,对于器物本身科学史的关注显得相对薄弱。但探索人类学和民族志博物馆的收藏史,对于理解中国“科学”器物在西方博物馆中扮演的角色十分重要,也可以窥见在19—20世纪以来知识与物质文化的全球流通中,不同文化体系中对于科学器物理解的复杂性。