生态科普展览的环境—行为关系研究

——以成都博物馆“人与自然:贝林捐赠展”为例

张元元 智晓婷

博物馆可以借助不同的空间形式营造出更加直观、更具效果的科普场景,新时期的博物馆不仅具有收藏功能,还是承载着教育目的的特殊空间。博物馆中的科普展览是运用科技、多媒体等传播媒介,在一定时空范围内对大众进行的关于某一学科、艺术等的直观的、互动的科学教育活动[1]。如何更好地实现科普目标是值得博物馆从业人员和研究者们关注的话题之一。环境心理学认为通过空间塑造可以影响个体行为[2]4-18,从环境心理学的角度思考博物馆空间如何更好地实现教育目的能够为研究开辟新的思路。

本研究以环境心理学中的环境—行为关系为理论视角,剖析科普展览与观众的互动关系,用唤醒理论分析展览如何从生理、心理、价值观三个层面唤醒观众,从而实现良好的教育效果。

一、 环境—行为关系视角下的生态科普展览研究

(一) 环境—行为关系与唤醒理论

环境心理学致力于研究个人及其周围环境之间的相互作用,特别是自然环境和建筑环境如何塑造个人。环境心理学的环境包括自然环境、社交环境、建筑环境和信息环境等,博物馆的展览空间环境也包含其中。

20世纪60年代,研究者们开始思考人类行为与自然和建筑环境之间的联系,旨在解决复杂环境问题,在更高层面追求社会中个人的福祉。在解决涉及人与环境相互作用的全局或局部问题时,建立模型以预测人类在什么环境下会做出良好的反应,可以帮助设计、管理、保护和改善行为的环境,以及诊断未达到目标的问题情况[3]。环境心理学保留了多学科研究特点,地理学家、景观设计师、政策制定者等诸多领域的研究者都已涉足这一领域。环境心理学家Harold Proshansky提出环境心理学致力于发现环境中持续发生的问题,提出解决方案以促进社会发展[4]。当代博物馆的职能不止是收藏,也包括面向公众的教育,如何实现在博物馆环境中的教育目标是许多博物馆研究人员亟待解决的问题,环境心理学也许是新的理论研究视角。

环境心理学中的建筑决定论认为建筑影响着人们的生活方式。如Festinger,Schachter和 Back认为居民的交往行为是由建筑师和规划师打造的空间决定的[5]。相互作用论强调个人认知与特质在人与环境互动关系中的作用,如Canter用“场所”来描述个人环境,认为场所目标决定了人在环境中的行为[6]10。博物馆展览是由博物馆工作人员等共同打造的展示空间,直接影响着观众的行为,但参观者的个人特质(受教育程度、相关知识水平等)也使其在观展的过程中具有差异性,博物馆展览与观众的互动关系是复杂的。

学者们从不同的角度出发,对环境—行为关系提出了不同的理论模式,对某一环境—行为关系的理解往往需要借助多种理论进行解读。环境—行为关系理论包括唤醒理论、环境应激、行为约束、行为场景理论等[6]22-26。科普展览承载着深化主题,通过展览的方式传递价值观的任务,最核心的环境与主体的关系为唤醒效果。受限于科普展览本身的空间大小与观众观看时间和频次,最直接的唤醒效果往往是生理层面的感官刺激,通过视觉、听觉、嗅觉、触觉等刺激唤醒参观者的生理感知;进一步的唤醒则是心理层面的,通过展览内容的呈现方式从生理唤醒过渡到心理唤醒,传递展览展品的核心信息;最终想要达到的唤醒效果是价值观层面的,传递展览的核心价值观,影响观众的生活、生产行为,实现展览的教育目的[2]79-104。本研究从环境心理学的理论视角出发,尝试解读观众与博物馆的空间互动,以及博物馆是如何唤醒观众的。

(二) 环境—行为关系视角下的科普展览目标

环境心理学旨在影响设计专业人员(建筑师、室内设计师、城市规划师等)的工作,从而改善人类环境。设计不同主题的策展人员也希望通过博物馆的特定空间传递知识和价值观,进而推动社会发展。

科普展览营造的空间是通过展览内容、展品设置、展览环境等实现教育目的的特定空间,而空间是社会的、物质的、精神的和文化的,它离不开关系的介入。列斐伏尔(Lefebvre, 1991)认为,空间不是一个物体,而是物体、人类制造物和生命体之间的一系列关系[7]。这意味着空间的产生和内在化属于经验性的,需要将其看作由关系构成的空间建构[8]。博物馆是一种视觉凝视的文化场所,它一方面是市民进行沟通的公共空间,强化了市民的文化认同;另一方面成为富有象征性的城市符号。博物馆的空间生产具有消费文化色彩[9]。博物馆展览是公众交流的媒介,意义的沟通加强参观者对知识的塑造[10]。有学者认为,博物馆展览已从以文物展品为主的静态展示,转向以观众为主导,结合多媒体及互动装置等展演手法,从而让观众成为参与者,而不再是信息的被动接受者[11]。展览的空间架构承载了知识的传递和情感的连接,参众置身于空间情境中并非被动的存在,而是主动解构空间的过程。

个体与展览空间的关系从环境认知(environmental consciousness)开始。环境认知在环境感知中起着至关重要的作用。检验个人环境意识的方法之一就是个体是否认识到物理场所的重要性,并思考人与环境的关系。大脑控制着所有感官感受展览空间传递的信息,展览空间首先要实现感官的生理唤醒。

展览空间实现教育目的的核心是通过空间场景改变个体的认知与行为,实现心理层面的唤醒。行为场景理论讨论了非个体行为与环境特征之间的关系:展品与互动装置共建了一个特殊的空间场景,在该空间中会诱发非个体行为。展览空间会设置参观顺序、展览架构、展品内容信息、展品的辅助展示装置等,有目的地规划个体的感知过程与感知内容,科普效果的实现可以通过展览空间进行规划安排[12]93-104。

当个体通过展览空间形成场所身份认知时,便进一步达到了展览空间的深层次价值观唤醒。纽约城市大学研究生院和大学中心的Harold,Proshansky等研究人员提出场所身份(place identity)的概念,认为当一个人与各种地方和空间互动时,他们能够评估不同环境中的哪些属性可以满足个体的需求[13]。而当一个空间包含生物层面、社会层面、心理层面或者文化层面等使人满意的内容时,便能够反映和定义个体对环境的个人价值观、态度、感受和信念。科普展览传递知识或者价值观的过程就是建构个体场所身份的过程,满足个体观展需求的同时,使其建立起对场所身份的归属与认同,从而实现博物馆教育信息的良好传递。

(三) 环境—行为关系视角下的展览唤醒特征

展览空间首先实现的是生理唤醒,给予感官刺激是博物馆这一特定空间的共性,但不同主题展览空间的感官唤醒层次性与重心存在着差异。展览空间中包含着各种各样的信息,外部环境的刺激会唤醒环境中主体的视觉、听觉、嗅觉等多种感官。而环境中信息量的丰富性直接影响着环境主体的唤醒程度。展览空间唤醒的环境认知,是主体获得对环境的美的感受或者由生理感官带来的其他感知体验[14]。不同参观者对于感官的侧重存在差别,多感官的生理唤醒可以让参观者跟随设计者的脚步直观感受展览传递的信息。视觉层面信息的层次性与丰富性直接影响着参观者的生理唤醒效果,嗅觉、听觉、触觉等则可以通过营造更具临场感的体验加深体验效果,实现良好的生理唤醒效果。

适当的环境刺激对于唤醒参观者是最理想的[2]104,这种环境刺激包含程度、多样性以及模式。展览的信息无论以怎样的方式呈现都可以提高主体唤醒水平,主体唤醒会引起心理情绪的变化,变化的强度与唤醒水平相关。认知是参观者心理唤醒的核心,博物馆展览的心理唤醒体现在观众对于展览内容的认知与行为反应。当观众通过生理唤醒与心理唤醒后实现了对展览空间中的自我场所身份认同时,便实现了价值观唤醒,当个体在某空间中进行活动并创造记忆时,依恋就建立起来了,这是通过与特定空间的联系使其获得归属感,然后赋予意义。而个体活动通常与身份环境有所重叠,为其进行的活动创造背景。个体在展览空间进行参观、互动等活动后所形成的回忆,会对个体产生更长期的影响,由此实现价值观唤醒,达到展览的教育目的。

二、 环境—行为关系视角下的生态科普展览个案研究

21世纪中国共产党提出了“命运共同体”概念[15]。在人与自然关系的层面,习近平总书记强调了“生命共同体”思想,构建人与自然生命共同体是中国特色社会主义进入新时代、世界格局加速演变的必然要求。面对“人与自然”关系的重新界定,成都博物馆举办了建馆以来第一个自然类主题展览——“人与自然:贝林捐赠展”(以下简称“贝林展”),展出美国慈善家肯尼斯·尤金·贝林捐赠的300余件动物标本,以及数十件馆藏标本,期望通过展示教育提升观众对“生命共同体”的认知及行动力。“贝林展”围绕“人与自然是生命共同体”的核心主题,按照“世界自然之旅”“自然与我们”“尊重与保护”3个单元设置了15个不同地域的生态场景,依循地球系统中不同地域的环境差异和生物多样性,分别展现来自五大洲不同的动物与人类之间的关系变迁,其中还蕴含着丰富的哲学色彩——从驯化之路到尊重与保护。该展览在成都博物馆展出期间吸引了大量观众,作为人与自然和谐共生观念的科普展览极具代表性,对于了解科普展览观众的环境—行为关系颇具价值。

博物馆展览的空间环境与观众的互动是一种特殊空间中的环境—行为关系。笔者希望从环境—行为关系的视角探究“贝林展”中的展览空间与观众的关系,并回答以下问题:第一,“人与自然”科普展采用怎样的方式唤醒参观者?第二,科普展览对参观者的唤醒效果如何?唤醒方式与效果决定着博物馆展览空间实现教育目的的途径及效果,对唤醒方式及效果的深入探索与实证研究可以帮助科普展览更好地实现教育目的。

(一) 研究设计

本研究主要采用非参与式观察法收集数据,调查人员记录观众在参观过程中的用时、行为、对话等信息[16],重点了解展览对其生理和心理的唤醒效果。其中生理唤醒包括观众在展览中的参观时长、在特定展品前停驻的时长、模仿与互动、拍照等行为;而心理唤醒主要是指围绕展品、指示牌、触摸屏展开的对话与解读。为保证样本的随机性,抽样方式采用等距抽样,每隔5组观众选取一组作为观察对象。本次观察时间为2020年7月10—15日,共收集到20组样本,其中亲子家庭14组,成人群体6组。亲子家庭是由父母等长辈与儿童组成的团体,成人群体指两个及以上成年人组成的团体。另外以访谈法和内容分析法,深入挖掘观众的心理和价值观唤醒。

(二) 研究工具

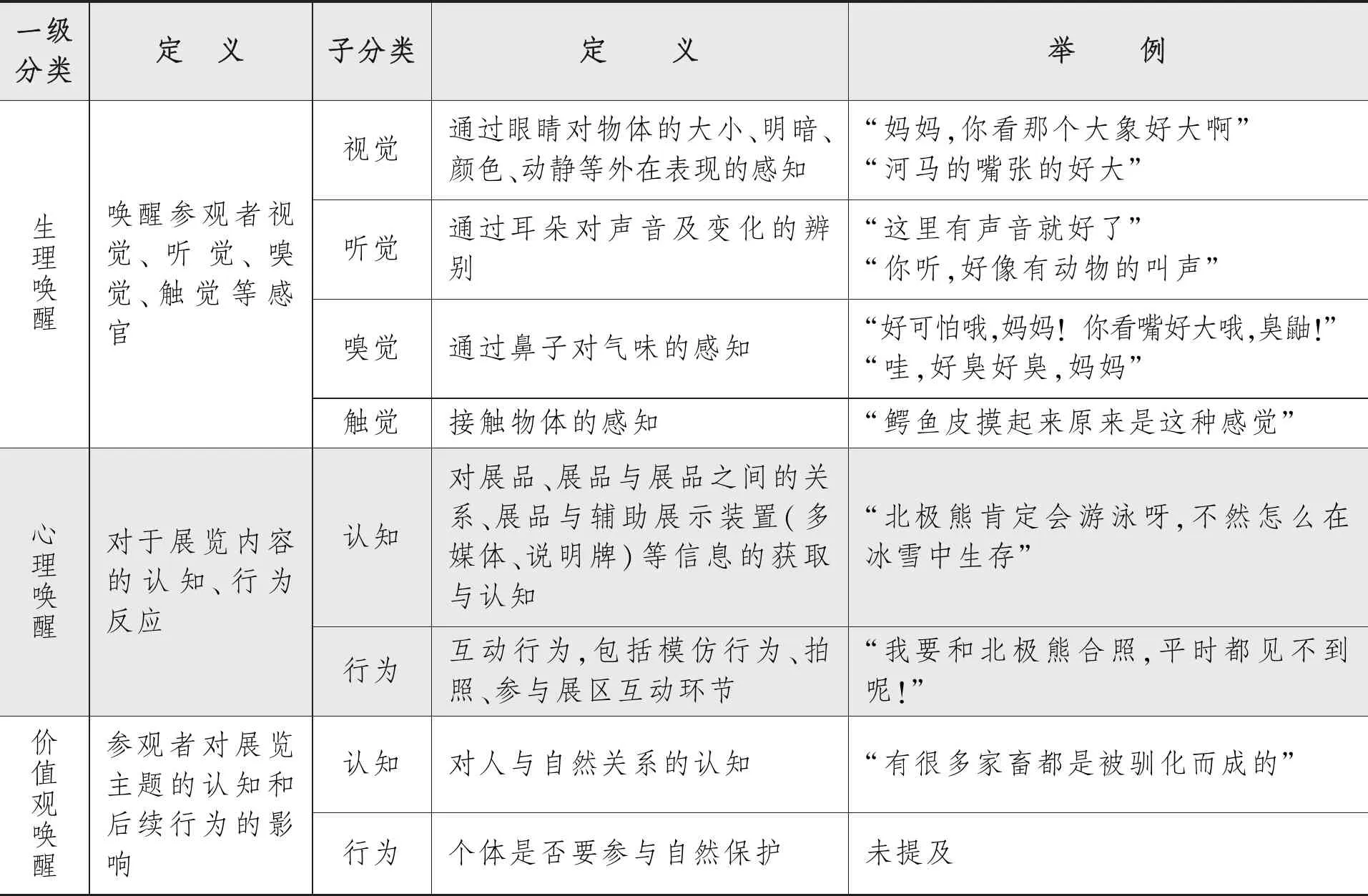

本文采用内容分析法对选取的参观者在展览中的对话进行分析,将对话内容分为生理唤醒、心理唤醒及价值观唤醒3大类和8小类(见表1)。按此框架建立编码规则,记录每个类别出现的频次及参观时长。研究发现亲子家庭观展所用的时间平均为16分钟,成人群体的平均参观时间为8分钟,具体频次数据见表2。

表1 选取观众对话内容分析编码表

表2 对话内容唤醒机制频次表

(三) 研究发现:科普展览空间的唤醒方式及效果

1. 生理唤醒

通过分析观众对话内容可知,“贝林展”较易唤醒参观者的生理机制,出现频次为242次,占全部对话的67%,生理唤醒是最直接也是最具效果的唤醒部分。视觉是观众获得信息量最大的一种感官方式,在观众的对话内容中出现了228次,占所有对话内容的63%。展览结构的设计与展开影响着观众视觉的动态线和整体感知。展览从入口处的纸雕光影艺术展开,蓝色灯光投射在人与动物之间,以光影穿透性的视觉张力呈现人与自然紧密相连的画面。

展览的核心主体是动物标本,它们造型生动且逼真,相较于动物园中的远距离观看,展览进一步缩短了观众与动物间的距离,甚至连动物身上的绒毛都清晰可见。每种生物不能脱离其生存环境,动物标本的集中展示也离不开环境营造。为了更好地展现动物的栖息地,设计者绘制了5幅不同的场景壁画,并根据动物的生存环境定制了树叶、洼地、树干、冰原等场景元素,如:鸬鹚、赤麻鸭栖息的平原湿地,叉角羚悠闲徜徉的美洲荒原。不同生态场景的营造也寓意生物间的不可分割性。展览按照不同地域进行划分,从“狂野非洲”单元展开,设计构想定位于呈现非洲地区的动物及其生态环境,表现未经开垦的原始之地对于维系生态平衡的重要性。此单元内陈列着非洲象、斑马、白犀牛等大型动物标本,共同演绎迁徙与捕猎的生存故事。第二单元为“多样美洲”,这里陈列着展览中最小的动物标本金花鼠,体长仅10厘米左右。表现美洲森林的立体投影以动态方式为羚羊角斗、狼群追逐马鹿等故事创造了环境。在呈现成都地区生态变迁与自然状况的单元中,展览采用动画投影方式介绍家园成都的地貌形成及特色动植物。动物标本、图片照片、立体投影等元素为观众带来更多的视觉体验,研究发现观众的视线大都集中于孟加拉虎、臭鼬等造型极具视觉张力的动物标本。

“贝林展”设计了多层次的感官唤醒方式,然而相较于视觉,其他感官在观众对话中却较少被提及,合计仅有14次,占总对话次数的3%。无处不在的声音载有的信息量相对较少,但充斥在整个空间环境的声音会影响观众的感知深度。“贝林展”将不同的动物叫声作为背景音,当观众漫步在美洲丛林展区,来自隐秘处的美洲狮吼叫声增添了观众的临场感和体验感。嗅觉则可以加深观众的记忆,展览营造出野生动物特有的味道及不同场景中的青草气息、冰川气息等丰富了观众的感官体验,加强了身临其境的感觉。触觉能够增加观众的真实感,对一些平时难以触及的动物有更丰富的生理认知,例如“鳄鱼皮摸起来原来是这种感觉”,让观众“感觉人类在大自然面前很渺小”。展览比电视节目更有现场感,观看距离比动物园更近,多感官的展览设计方式可以加深观众观展后的感受和体验,在参观中主要起到辅助理解的作用。

2. 心理唤醒

博物馆展览的心理唤醒体现在参观者对于展览内容的认知与行为反应。认知是参观者心理唤醒的核心,贯穿展览各个环节,因此成为对话内容中心理唤醒的主要部分,出现83次,占总体的23%。其具体表现为展区动物标本信息的传递,主要通过在展区放置的多媒体触摸屏帮助观众获取相关信息。多数亲子观众团组会在触摸屏前停留3~5分钟,儿童的认知过程便在对信息的阅读中延伸。部分青年人也会稍作停留进行观看,认知持续时长相对较短。

展览空间心理唤醒的行为体现为展览空间中的参观者与环境互动,包括个体行为和非个体行为。展览主题与空间限定使其场所目标较为明确,观众多呈现出一种具有群体共性的非个体行为,包括观展时拍摄喜爱的动物标本,阅读展区的多媒体屏呈现的关于动物的介绍,在展览互动区按照提示进行互动等。其中与展览的互动行为可以在潜移默化中实现教育功能,提升参观者的积极性与主动性。展览中的互动设计虽然在参观过程的对话内容中被提及较少,却是实际参观过程中观众停驻时间最长和观展后评价最多的。例如“魔法互动墙”采用多媒体互动装置,当参观者靠近此展品触发墙面雷达时,墙面上的动物便会亮起并做出相应动作,引起参观者尤其是儿童的喜欢与模仿;“皮毛体验”区域展示了中华草龟、缅甸蟒、河鳄等动物的皮毛,参观者可以亲身体验动物皮毛的触感;“争当动物守护者”将相机作为中介,融入“自拍”元素,拉近人与动物之间的距离,实现从旁观者到守护者的身份转变,并且照片作为媒介记忆有利于提升展览影响力。娱乐性的互动装置激发了有意义的情感和学习体验,让观众通过互动参与型的动态展示方式与展览对话,而多媒体互动屏通过“游戏法”“陈述法”增加了展示手法的趣味性。

参观者的个体行为受到多种因素的影响并呈现不同的行为方式。对亲子观众而言,一方会为另一方讲解展览有关内容,并在讲解过程中给予听者一些关于人和动物的个人看法,讲解内容往往会加入一些动物保护、生态环保方面的内容。年龄较大的参观者在被问及展览中的互动环节时,却大多表示并未注意。互动展品与多媒体的运用一方面调动了年轻群体参与的积极性,另一方面却对某些群体造成了阻断效果,上述不熟悉此类展品的观众便难以与其产生互动。

3. 价值观唤醒

“贝林展”的主题是“生命共同体”,探索人与自然的关系,并努力让观众参与其中。该展览在设计架构中采用多种方式传递这一价值观,最为明显的便是展区中“自然与我们”的主题展示及互动空间——“尊重与保护”主题信息墙,然而这两部分却是观众停驻时间和频次最少的展览空间。通过对话内容分析,可以发现展览对于价值观的唤醒远远少于生理和心理的唤醒,仅有1位参观者提及价值观认知方面的内容,说明展览的价值观唤醒效果不甚理想。

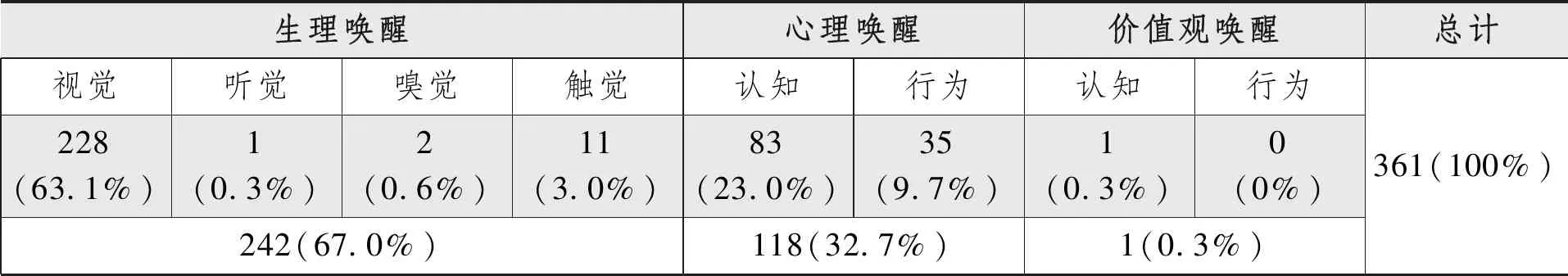

为了进一步了解“贝林展”对观众的长期唤醒效果,本研究采用内容分析法对APP“每日环球展览(iDaily Museum)”中的评价内容展开分析,了解观众在离开展览空间后的再思考结果。“每日环球展览”是一款面向大众用户的全球博物馆、艺术展览咨询类APP,对博物馆、展览等信息较为关注的用户可以通过该APP了解信息、进行交流并点评参观过的展览,因此该APP上关于“贝林展”的评价在一定程度上反映了主动进入展览空间者的认知。剔除无关信息后,获得57条评价内容,内容分析编码框架见表3。

表3 科普展览评价编码表

抽取20%的样本后,由两名编码员根据编码规则进行前测,互信度检验结果为Krippendorff’s alpha = 0.82。将编码结果输入SPSS12.0后进行统计分析发现57条有效评价中,7条评价没有对展览进行打分,其余平均分为4.44,28条给出5分评价,17条给出4分评价,说明大部分观众对展览持正向观感。但也有1位参观者给出2分评价,4位给出3分评价,低分评价者表示展览内容没有新意。在观展前提前获取展览信息的参观者仅有一位,同访谈结果较为一致,大部分观众是在参观成都博物馆时才得知此展览,说明对该展览的媒体宣传还较为缺乏。在观展中,提及动物标本的观众有36名,没有提及的有21名,超过一半观众对展览的关注集中在动物标本上;互动环节则仅有16名观众提及,说明对展览的互动环节关注度相对较低;多数评价者推荐带领小朋友观展,而研究人员在观察中发现,儿童在全部观众中占比的确较大,说明展览观众对该展览的主要受众群体有较为一致的认知。观展后思考人与自然关系的观众仅有10位,大部分观众对展览的认知停留在动物标本本身,展览的科普信息传递并不完整。

观众在观展后的评价是对科普展览的再思考,体现出科普展览的长期效果。作为长期效果参考的评价分析结果表明:观众对展览的关注停留在动物标本本身,对展览中的互动环节以及特定内容的关注度相对较低,理解展览科普目标并思考人与自然关系的观众更是少之又少。观众评价是展览空间的环境—行为关系的重要一环,是科普展览应当在整个展览周期内持续关注的。

三、 环境—行为关系视角下的生态科普展览设计思路

从环境—行为关系出发,探讨博物馆展览空间中的参观者—空间互动关系,即展览对参观者的生理唤醒、心理唤醒和价值观唤醒。展览空间结构实现多感官生理唤醒,展览空间内容实现信息传递即心理唤醒,展览空间的叙事性环境建构传递主题并实现价值观唤醒。为了让科普展览更好地触发唤醒机制,本文通过个案研究,提出以下科普展览设计思路,以期更好地帮助观众了解科学,发挥展览的科普教育作用。

(一) 展览空间生产,实现生理唤醒

空间文本的建构是生理唤醒的基础,人们在展览中的环境认知是通过对空间发生互动行为而产生的,知觉是根据空间环境所带来的感受。场景中的道具、声音、光线等元素之间存在内在联系,能为参观者营造体验参与的氛围。展览空间并不只是为展品提供一个空旷场所,小至展品的摆放、墙体设计、树林、沼泽、3D背景等环境设计,大至整体的采光方式都成为表达环境氛围的要素,都是布展人与观展者互动的工具,这些空间场景要素的关联会直接影响科普信息的内容及表达方式。例如在南京大屠杀遇害者纪念馆中,纪念空间里每12秒便有一滴水珠坠落,墙面上被灯光照亮的一幅遇难者遗像便会随之变暗,象征屠杀中每12秒便会有1名同胞遇难。这里滴答的读秒声、水珠滴落的声音以及闪灭的灯光通过听觉、视觉制造出紧张的压迫感,让参观者切实感知那段历史的“速度”和“时间”概念,以生理唤醒为起点逐渐唤醒参观者对展览内容的认知。多感官互动装置能够通过多种渠道对参观者进行生理唤醒,因此展览设计应在考虑展览目标的前提下,提供尽可能多样的互动方式。

(二) “活”化展示形式,激发心理唤醒

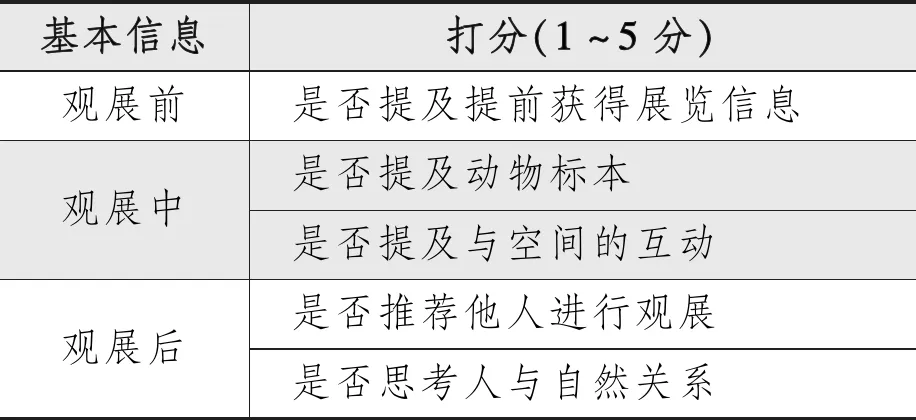

展览的形式设计主要有空间形式、平面形式、多媒体形式和综合形式等几方面[17]。不同展示形式产生的认知效果存在差异,而根据观众认知特征的不同,应采用不同的展示形式。如儿童的认知能力尚不成熟,抽象思维能力较差,大多喜欢形象生动、直观、色彩丰富的事物,因此在平面展示中绘制可爱的卡通形象或采用漫画形式进行科普比大面积的文字为儿童带来的认知效果更好。“实物”有利于直观、真实地传达信息,北京动物园在北极熊科普展览中的互动区便运用这种形式,摆放了多种真实尺寸的熊类模型,让观众直观认知熊的身高,与“熊”一比高下的互动方式也为展览增添了更多趣味性[17]。笔者对“贝林展”实地调研时发现,“尊重与保护”区域较少受到关注,一方面由于该区域位于展览出口,另一方面是此展区的信息采用平面形式呈现,难以唤起观众的兴趣(见图1)。

图1 “人与自然”展览中的“尊重与保护”展区

除此之外,多媒体的运用及影像演示能够带给观众鲜活的感受。影像之“动”在吸引观众注意力的同时也会影响他们对科普信息的认知效果,而新技术的普及更加丰富了展览的交互效果。如虚拟现实技术的运用能让观众看到不便现场展示的物品和场景,配合语音讲解还可以了解展品背后的故事,有助于达成教育目的。

(三) 叙事性环境建构,追求价值观唤醒

价值观唤醒是当代科普展览的重要使命,如果仅停留在知识传递的层面,展览的教育价值无法完全实现。“叙事”即按照时间、空间、情节等序列将事件进行呈现,参观者进入叙事空间有助于加深对科普信息的记忆,思考其中的内涵。

常见叙事中的时间序列可帮助观展者按照事件发生的逻辑顺序对展品进行编排。“贝林展”中人与自然关系的演变历程“崇拜—驯化—征服—尊重”,便体现了从古至今的时间序列,设计者通过还原当时的事件与场景表现并传达这一逻辑。

空间序列指展品陈列的空间顺序与布局,不同的空间序列直接影响参观者在展品前停留的时间和效果,富有节奏的空间布局和参观路线直接关系到教育目标的传递[18]。因此,展览设计可以在一些具有较好生理、心理唤醒效果的区域通过讲解等方式向观众提供价值观层面的信息,实现价值观唤醒。价值观传递作为展览的高层次目标,需要将参观者的认知从“展品可爱”导向“展品背后的故事”并升华至启发和感悟层面。

情节序列在科普展览中发挥着重要作用,它借助故事情节生动、形象地阐释科学,从而引发观众的情感共鸣和思考,博物馆可以通过将多个类似的故事进行串联以传递特定的展览主题,激发观众对环保理念的认知和思考。

四、 结语

博物馆科普展览作为一种特殊的空间,其与参观者之间的环境—行为关系是该空间的核心。具有科普性质的展览如何通过与参观者的环境—行为关系更好地实现生理唤醒、心理唤醒、价值观唤醒,有效传递信息是科普展览需要思考的。本文从环境心理学的理论视角对“贝林展”展开研究。由于条件所限,笔者未能采访到该展览的策展人,仅通过媒体收集信息,具有一定局限性,不能更深入地了解展览的设计过程。为了尽量减小对于观众观展体验的干扰,本研究采用观察法和访谈法进行数据收集,通过对观众对话内容的研究和分析挖掘深层次信息,但没有通过问卷方式获取更多的数据,这一缺憾可在对于科普展览的后续研究中加以完善。笔者在本研究基础上对生态科普展览的设计提出了三点建议,期望为今后科普展览的设计者提供有益的借鉴和启示。