最低工资、资源配置扭曲与企业规模分布

——基于中国工业企业数据的实证分析

黄建烨

(中山大学国际金融学院,广东 珠海 519082)

企业规模分布反映不同规模企业在同一环境中发展的均衡状况。现实中,不同规模企业各司其职、分工协作,共同决定经济的最大潜力。因此,均匀的企业规模分布对一国经济可持续发展至关重要[1]。最低工资是保障劳动者基本权益的重要政策,在提高国民生活水平的同时也增加了企业的经营负担。相对于大企业,最低工资上涨对中小企业的成本冲击可能更大。有研究发现,最低工资上涨导致企业经营更加困难、盈利下降甚至退出市场[2][3]。但也有研究发现,最低工资不仅未损害企业发展,还倒逼企业提高生产率和创新[4][5]。因此,面对最低工资冲击,中小企业的发展环境是否更加不利?企业规模分布是否更加趋于扭曲?这些问题难以在经验上进行推断,也尚未有文献提供直接证据作出回答。

一般地,企业最优分布形态应是帕累托指数为1的齐夫分布[6]。该理论在众多发达国家得以验证,而在中国等发展中国家却难以成立。当前,中国仍有大量规制政策使要素无法充分流动,企业在进入、扩张等方面面临一系列壁垒。相较于大企业,中小企业的成长更易遭遇困境,导致企业分布规律不均匀[7]。方明月和聂辉华(2010)最早发现中国企业规模分布不服从齐夫定律[8]。此后,国内学者关注企业规模分布的影响因素(如产品关税、行政审批中心等)和劳动力管制因素(如最低工资制度)[9][10],却未引起足够的关注。然而,国外学者Garicano等(2013)及Gourio和Roys(2014)对法国的研究发现,劳动力管制也会导致企业规模分布发生偏离[11][12]。

在作用机制上,国内学者主要基于成长率差异来解释企业规模分布扭曲的原因:若某经济因素对中小企业的影响更不利,使其与大企业成长的差距变大,则导致企业规模分布变得不均匀[9][10]。而Hsieh和Klenow(2009)及李旭超等(2017)的研究认为,资源配置是导致中国企业规模分布扭曲的重要机制[1][13],但当前尚未有研究从该机制探究经济因素对企业规模分布的影响。

众多研究表明,当前中国的市场决定作用仍未得到充分发挥,根源在于存在大量的资源错置问题(如所有制歧视、市场化程度不足等)[14][15]。这些因素扭曲生产要素价格,进而扭曲企业要素配置行为并形成资源错配,最终影响单个企业规模及整体规模分布。同样地,作为政府干预劳动力市场的有形之手——最低工资,它迫使企业提高劳动成本,引致要素配置决策发生变异,从而使个体规模发生变异。那么,它是否也造成微观企业资源配置扭曲?进一步造成企业规模分布扭曲?对这些问题的回答,不仅有助于更全面认识最低工资制度,为政府完善政策提供参考,也能帮助中小企业寻找突破增长瓶颈的科学对策,促进经济均衡发展。

鉴于此,本文借助微观企业和最低工资的数据,研究中国最低工资政策如何影响企业资源配置进而影响企业规模分布,边际贡献包括:(1)首次考察中国最低工资制度与企业规模分布的关系,不仅丰富了企业规模分布的相关研究,还为解释中国劳动力管制政策对实体经济尤其是中小企业的影响提供新的洞见;(2)从资源配置这一重要机制探究最低工资对企业分布的影响,拓展分析经济政策因素如何影响企业规模分布的思路和方法。

一、相关文献综述

(一)最低工资

最低工资的早期研究主要聚焦在劳动力市场方面,随着企业理论的发展,学者们逐渐关注最低工资对企业行为的影响。(1)要素配置。最低工资一旦上涨,企业会使用更多的资本替代劳动要素[16],引进创新要素以提高生产率[5],或直接减少劳动要素投入,即减少员工招聘甚至解雇部分员工[17]。(2)生产率。Mayneris等(2018)和Hau等(2020)均发现,最低工资增加后,企业生产率提高,且低效企业的提升幅度更大[3][4]。

研究最低工资资源配置效应的文献较少。刘贯春等(2017)利用1998~2007年中国企业数据,以企业效率离散度衡量城市资源错配程度,发现最低工资上涨既促进低效企业退出市场,又倒逼低效企业提升生产率,从而改善地区资源错配程度[18]。赵瑞丽等(2018)则以价格加成分散度衡量同城市同行业的错配程度,也得出了同样的结论[19]。梁琦和王斯克(2019)采用空间计量方法,发现最低工资的空间溢出效应缓解了城市的劳动力错配[20]。上述研究主要局限于宏观层面的资源错配,未进一步探讨最低工资对企业层面资源配置扭曲的影响。

(二)企业规模分布

当前主流的企业规模分布理论主要是帕累托定律。Pareto(1897)发现收入X大于某值χ的概率与χ的μ次幂成反比[21],该结论后被归纳为帕累托定律。接着,Zipf(1949)发现美国企业不但遵从帕累托分布,且幂次数为1,这一发现被称为齐夫定律[6]。

近年来,企业规模分布研究主要基于验证齐夫定律展开,众多发达国家(如意大利和法国)的研究均支持齐夫定律成立[22][23]。此外,国外学者还尝试探寻影响企业规模分布的原因。Gourio和Roys(2014)发现法国劳动力管制提高了50人以上企业的用工成本,从而扭曲企业规模分布,抑制总体生产效率提升[12]。Garicano等(2013)同样发现法国的劳动力管制政策限制企业进入和在位企业扩张,企业规模分布明显扭曲[11]。可见,国外学者早已注意到劳动力管制对企业规模分布的影响,这为本文研究最低工资的企业分布效应提供启示。

国内学者基于中国企业数据验证齐夫定律时发现了与西方国家不同的现象。方明月和聂辉华(2010)最早采用工业企业大型数据,发现中国企业规模分布的帕累托指数小于1,总体上不满足齐夫分布[8],该结果也被后续众多学者纷纷证实。学者们从不同角度分析造成这一结果的影响因素,但在解释经济因素如何影响企业规模分布时主要基于企业成长率差异的机制,而不是资源配置这一重要机制。盛斌和毛其淋(2015)认为贸易自由化使中小企业获得更多的成长机会,缩小与大企业之间的差距,进而使企业分布更均匀[9]。

二、资源错配测算框架与研究假设

Hsieh和Klenow(2009)的测算框架在资源配置效率的相关研究中被广泛使用[13],本文也借鉴该框架来估测企业面临的资源配置扭曲。

(一)资源错配测算框架

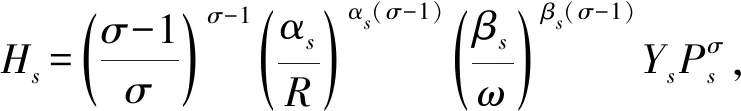

假设社会生产由三层厂商组成:最高层厂商为代表性厂商;中间层厂商为行业s;最底层厂商为企业si。最高层厂商以中间层厂商各行业产出Ys为原料,以C-D函数生产最终产品:

(1)

其中,θs是s行业产出Ys的比重。假设最终产品为计价产品,中间层厂商定价Ps,则可得PsYs=θsPY。

中间层厂商在产品和要素市场上面临完全竞争,从最底层厂商获取原料投入生产,即各行业总产出Ys为差异化产品Ysi的CES加总:

(2)

(3)

其中,αs、βs分别是资本和劳动份额,且αs+βs=1。

假设垄断企业在产品市场垄断竞争、要素市场完全竞争,现实中存在多种扭曲,参考Hsieh和Klenow(2009)的做法,我们引入劳动扭曲τLsi和资本扭曲τksi[13],垄断竞争厂商的最优化问题为:

maxPsi,Ksi,LsiPsiYsi-(1+τKsi)RKsi-(1+τLsi)ωLsi

(4)

其中,R、ω分别表示资本和劳动价格。由一阶条件,我们得到企业的产品价格和产量:

(5)

(6)

根据利润最大化,企业的要素边际产品收益可定义为遭到扭曲作用后的要素边际成本:

(7)

(8)

古典经济理论认为,厂商根据要素的边际收益等于边际成本的原则决定投入量。式(7)、(8)表明,当市场中不存在扭曲时,劳动或资本的边际产品收益等于实际的边际成本ω或R,要素配置达到最优;当市场中存在扭曲时,劳动或资本的边际产品收益则变成扭曲后的(1+τLsi)ω或(1+τKsi)R,与边际成本存在差异,使要素配置偏离最优。根据式(7)、(8),求得企业面临的劳动扭曲和资本扭曲为:

(9)

(10)

可以看出,资源配置扭曲与要素份额和产品替代弹性等有关。根据本文使用的企业数据,αs和βs为企业要素投入占四位数行业的份额,名义产出PsiYsi以工业增加值衡量,ωLsi以年末工资总额衡量,Ksi以固定资产净值衡量,R为10%。参照Hsieh和Klenow(2009)的研究,σ=3[13]。

(二)研究假设

根据模型的均衡条件可知,若某政策将要素价格抬高于市场价格之上,使边际产品收益提高,则要素扭曲将上升。Hsieh和Klenow(2009)认为,当企业无法通过正常渠道必须支付高利息才能获得贷款时,则资本边际产品收益将高于原本的利率水平R,资本扭曲τKsi上升;当企业有优惠途径获得低息贷款时,则资本扭曲τKsi下降[13]。同样地,最低工资制度迫使企业抬高用工成本,使劳动边际产品收益高于原来的成本ω,劳动扭曲τLsi上升。另外,由于最低工资不直接影响资本价格,因此资本扭曲τKsi将不受明显影响。据此,本文提出研究假设1:最低工资标准对劳动扭曲具有正向影响,对资本扭曲没有显著影响。

实际上,我们还可通过扭曲的符号来判断企业要素投入过度或不足。具体地,当劳动或资本扭曲为正时,(1+τLsi)ω或(1+τKsi)R上升,要素边际收益高于边际成本,劳动或资本要素投入不足;当劳动或资本扭曲为负时,(1+τLsi)ω或(1+τKsi)R下降,要素边际收益高于边际成本,劳动或资本要素投入过度。可见,最低工资对劳动扭曲的作用是恶化或改善取决于不同的要素投入状况。因此,我们从假设1引申出两个新的假设。研究假设2a:如果劳动扭曲为负,劳动投入过度,最低工资的正向作用将改善企业面临的劳动扭曲,企业劳动投入过度的情况会缓解。研究假设2b:如果劳动扭曲为正,劳动投入不足,最低工资的正向作用将恶化企业面临的劳动扭曲,企业劳动投入不足的情况会加剧。

三、最低工资的资源配置效应实证分析

(一)数据来源说明

1.企业数据。企业数据源于1998~2007年中国工业企业数据库,主要参照Brandt等(2012)的方法加以整理并对极端值上下1%缩尾[24],测算后的两类扭曲予以上下1%截尾。在测算部分需用到的指标包括四位数行业、员工工资和工业增加值等。其中,以固定资产净值衡量资本数量,以增加值衡量产出规模。

2.最低工资和宏观变量数据。地级市的最低工资标准从各城市政府官方网站上收集获得。城市层面数据源于《中国城市统计年鉴》。鉴于市场化水平是造成资源错置问题的关键因素,故采用省份市场化指数作为控制变量,数据源自樊纲等(2011)的市场化指数报告[15]。

(二)计量模型设定

为检验最低工资对资源配置扭曲的影响,本文建立如下的计量模型:

τLsijt=α+βL*MWjt+ρXsijt+μi+πt+θs+εsijt

(11)

τKsijt=α+βK*MWjt+ρXsijt+μi+πt+θs+εsijt

(12)

其中,τLsijt和τKsijt分别表示t年j城市s行业i企业面临的劳动扭曲和资本扭曲,核心解释变量MWjt表示t年j城市的最低工资标准(取对数),βL和βK为最低工资对扭曲的估计系数,Xsijt表示企业和城市特征的控制变量。企业特征包括员工数量(取对数)、企业年龄(取对数)和资产负债率,城市特征包括人均GDP(取对数)、总人口(取对数)、市场分配资源比重、价格市场决定程度和政府干预程度。μi、πt和θind分别表示企业、年份和行业固定效应。

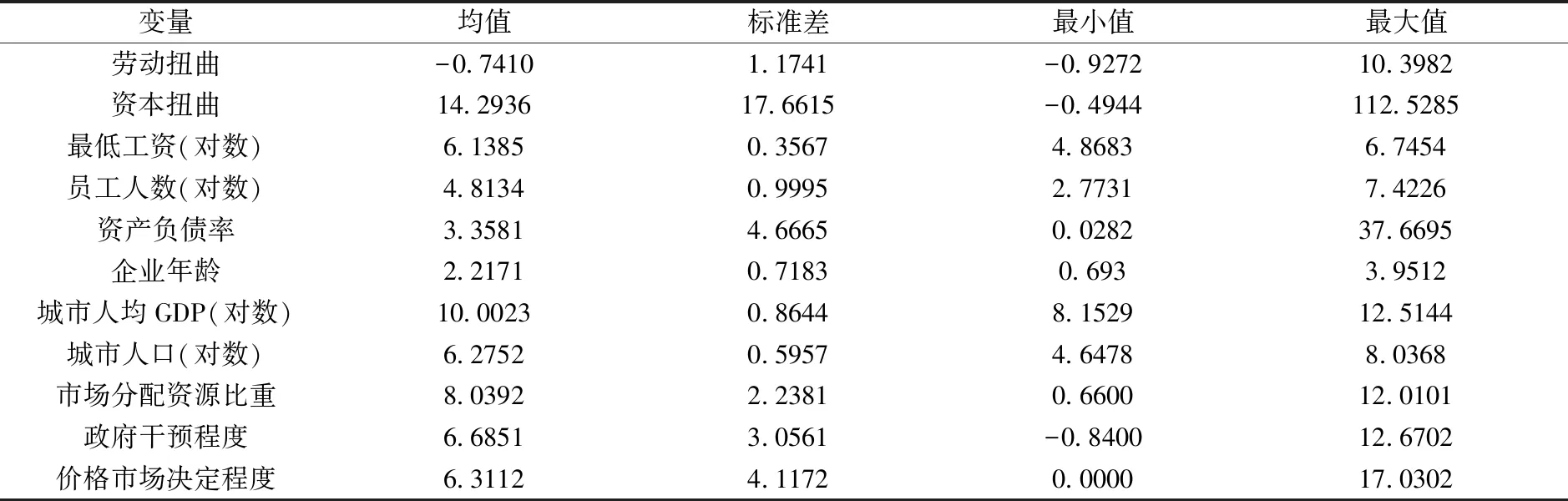

(三)描述性统计结果

表1汇报了主要变量的描述性统计结果。总体而言,劳动扭曲均值为负,表明劳动要素边际收益低于边际成本,企业劳动要素投入过度;资本扭曲均值为正,表明资本要素的边际收益高于边际成本,企业资本要素投入不足。可见,中国微观企业总体上呈现劳动要素配置过度、资本要素配置不足的情况。

表1 主要变量的描述性统计结果(N=1314871)

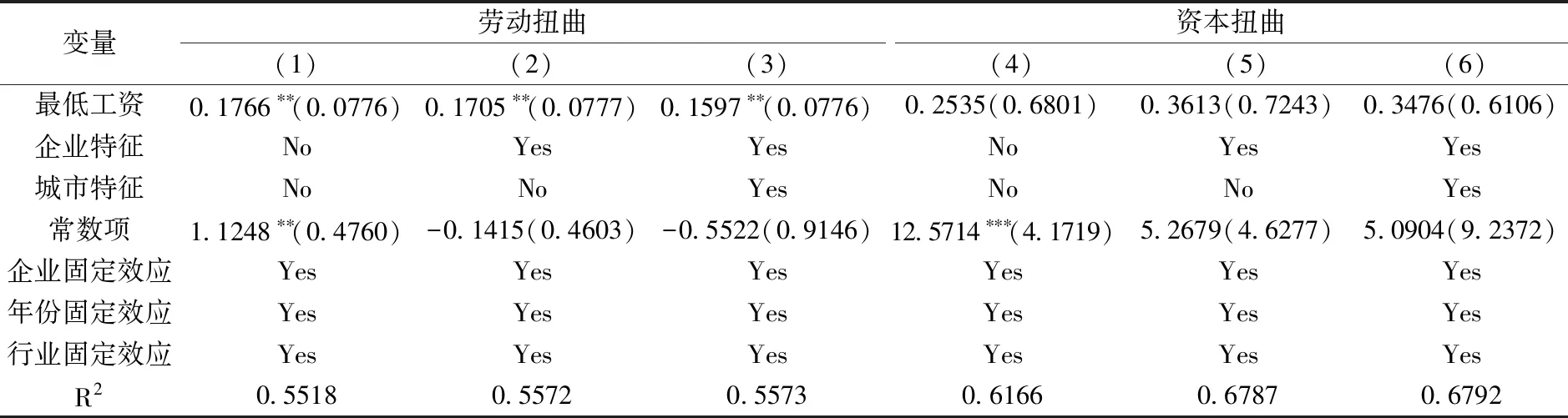

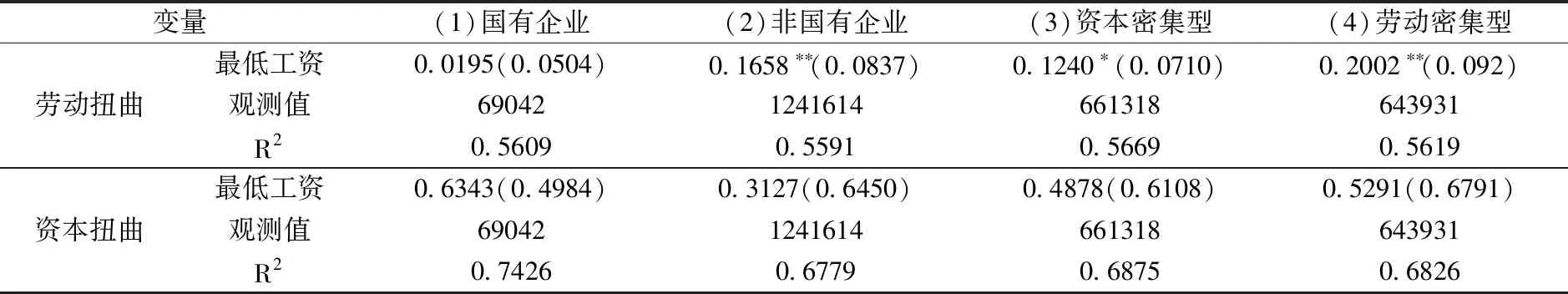

(四)基本回归结果

表2为最低工资对资源配置扭曲的回归结果。模型(1)~(3)显示,逐步控制企业和城市特征后,最低工资对劳动扭曲的影响为正且通过5%的显著性检验;模型(4)~(6)显示,最低工资对资本扭曲的影响不显著,这一结果表明假设1成立。由于劳动扭曲为负,最低工资系数为正,则表明最低工资改善了企业的劳动扭曲,缓解企业劳动要素投入过度的情况,从而验证假设2a成立。具体而言,最低工资提高1%,劳动扭曲缓解幅度为0.1597~0.1766。面对最低工资造成的成本冲击,企业使用更多的资本或技术要素替代劳动[16],或直接减少员工雇佣[17]。因此,最低工资改善劳动扭曲、纠正劳动投入过度的结果与现实相符。

表2 基本回归结果(N=1314871)

(五)异质性检验

1.所有制。所有制歧视是造成中国企业资源配置效率差异的重要因素[13]。不同所有制企业应对成本冲击的承受能力存在差异,因而资源配置扭曲受最低工资的影响可能不同。表3的模型(1)和(2)的结果显示,最低工资对非国企和国企的资本扭曲作用依然不显著,对非国企的劳动扭曲具有明显改善,而对国企的劳动扭曲影响不明显。其原因可能在于:国企往往承担促进就业等额外的社会性功能,企业冗员现象广泛发生,劳动过度配置情况较严重,最低工资的改善作用有限。

表3 异质性检验结果

2.要素密集度。不同类型企业的生产要素主导程度大相径庭,最低工资对不同要素密集度的企业的影响可能也存在差异。表3的模型(3)和(4)汇报了最低工资对不同要素密集型行业两类扭曲的回归结果。可见,劳动或资本密集型企业的劳动扭曲均受到最低工资明显改善,而资本扭曲均不受其影响。比较二者的系数后发现,最低工资对劳动密集型企业的改善更大。对于资本密集型企业,劳动力价格变化对企业的冲击较小。但对劳动密集型企业来说,用工成本上升会突然增加经营负担,企业更倾向于降低劳动投入,转而向资本密集型过渡,进而减缓面临的劳动配置扭曲。

(六)内生性检验

根据《最低工资规定》的要求,政府在拟定最低工资标准时需考虑当地社会收入、经济状况等因素。因此,考察最低工资对要素配置扭曲的影响可能存在反向因果的内生性问题。为此,本文使用工具变量2SLS法进行处理。参照相关文献,我们通过以下两种方法选取工具变量:第一,采用滞后两期的最低工资对数[19];第二,使用同一省份除该城市外的最低工资平均值对数[18]。表4显示,最低工资对劳动扭曲的影响依然显著为正(模型(1)和(3)),对资本扭曲的影响依然不显著(模型(2)和(4)),说明在控制内生性后,研究假设1和2a依然成立。

表4 工具变量的回归结果

四、最低工资的企业分布效应反事实分析

接下来,本文沿着扭曲测算框架推导企业规模变异原理,通过反事实方法分离最低工资对经济扭曲的影响,然后比较消除最低工资前后的个体规模和整体规模分布,量化最低工资对企业规模分布的效应,最后着重讨论最低工资通过改善劳动扭曲对企业规模分布的影响。

(一)企业规模变异原理

本文采用名义产出PsiYsi,即以增加值来衡量企业的实际规模Msi。由式(5)、(6),可得:

(13)

(14)

假设消除市场中所有劳动扭曲(即令τLsi=0),企业的理想规模则为:

(15)

(16)

上述就是消除扭曲后企业规模变异的过程。根据此原理,我们可求出消除最低工资劳动扭曲改善后的企业规模。首先,把最低工资对劳动扭曲的估计系数βL代入下列方程:

τLsi-mw=τLsi-βL*MWsi

(17)

其中,τLsi-mw是除最低工资外其他因素导致的劳动扭曲,MWsi是最低工资对数。根据基本回归,βL=0.1597并代入上式便可得到消除最低工资劳动扭曲改善后的剩余劳动扭曲τLsi-mw。

(18)

(19)

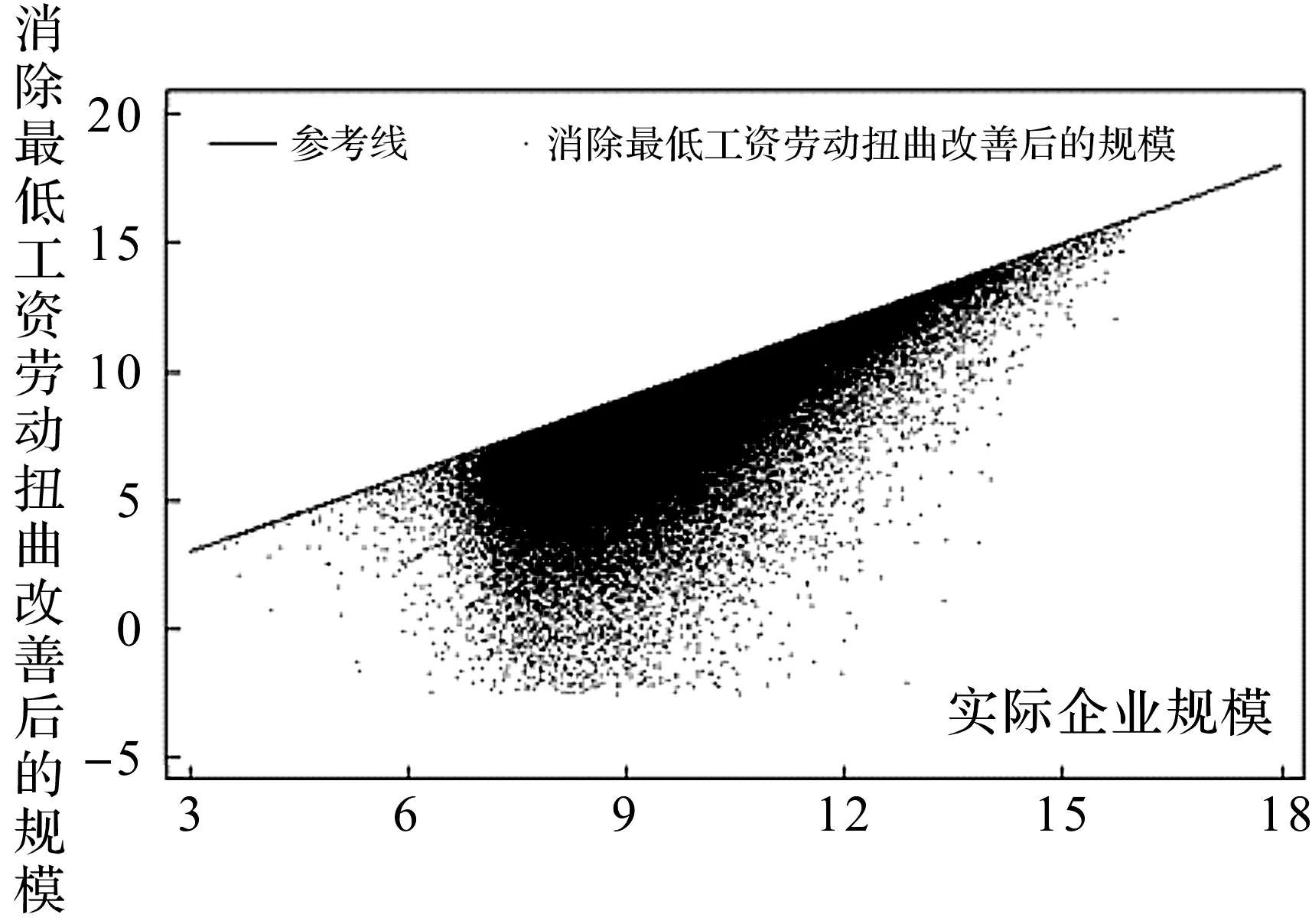

(二)消除最低工资劳动扭曲改善前后的企业规模反事实模拟

图1、2的结果反向说明最低工资通过改善劳动扭曲提升了企业的整体平均规模,且该效应对中小企业更为明显。联系现实经济,最低工资上涨引致在位企业使用更多的资本等要素替代劳动,从而提升规模产出效率,以应对用工成本的增加[4][5]。而不同规模的企业抵御成本冲击的反应不同,大企业平均工资往往高于当地最低工资,它们更有能力承受工资上涨带来的负担,生产行为受到的干预较少;而中小企业的抵御能力虽然较弱,但其调整决策较为灵活,迫于生存压力更有动力提高生产效率,以吸收最低工资的成本效应。因此,最低工资劳动扭曲改善的效果对中小企业更好,更有利于激发中小企业扩张企业规模。

图1 消除最低工资劳动扭曲改善前后的企业规模变化

图2 消除最低工资劳动扭曲改善前后的企业规模分布变化

(三)企业规模分布的帕累托指数测算

参考现有文献的常规方法,本文采用帕累托指数来刻画企业规模分布状态。根据定义,帕累托指数可通过以下的“排序-规模”方程计算得到:

(20)

其中,Ri/N表示同一地区内各企业依照规模降序排列后的序次Ri与该地区企业总数N之比,M表示企业规模,α为常数项,P为帕累托指数并反映中小企业相对大企业的发展差距。如果P<1,意味着企业规模分布不均匀,中小企业相对大企业的发展差距较大。P越小,分布越不均匀;P越接近1,分布越均匀,中小企业相对大企业的发展差距越小;若等于1,则达到齐夫分布。

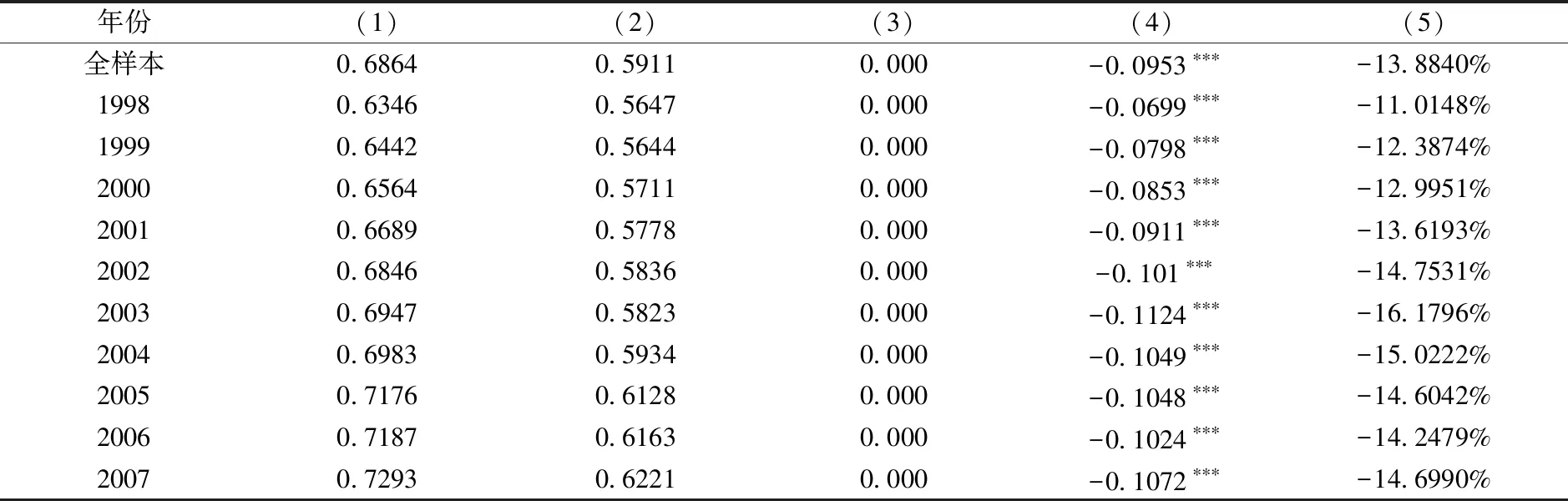

(四)最低工资劳动扭曲改善与企业规模分布优化

从图1、2可预测,最低工资的施行将提高帕累托指数,使企业分布更均匀,但该结论仍需进一步验证。我们采用方程(20)分别计算每个城市每一年消除最低工资劳动扭曲改善前后的帕累托指数(结果如表5所示)。第(1)列汇报了消除前的帕累托指数P0,均值为0.6864,不满足齐夫分布,但随时间逐年上升,该测算结果与现有的大量文献结论一致。第(2)列显示,消除最低工资劳动扭曲改善后的帕累托指数PL均值为0.5911,也呈现逐年上升趋势。经对比,PL总体均值和逐年均值都小于P0。第(3)列为配对样本T检验结果,均显著拒绝零假设H0∶P0=PL,意味着最低工资制度的执行使城市内企业发展更加均衡,企业分布更均匀。如果最低工资制度废除,帕累托指数将降低约13.88%,导致企业分布更加偏离齐夫定律。

表5 消除最低工资劳动扭曲改善前后的帕累托指数

(五)稳健性检验

为保证结果的稳健性,参考Gabaix和Ibragimov(2011)的修正公式,我们使用如下的公式再次测算帕累托指数[25]:

(21)

修正后的结果显示,消除最低工资劳动扭曲改善后的帕累托指数降低36.44%(1)限于篇幅,稳健性检验的结果未报告,作者备索。。虽然修正后的指数相对偏大,但结论依然不变,说明最低工资制度优化企业规模分布的作用较为稳健。

五、结论和启示

以往关于最低工资的研究主要集中在就业效应和企业行为等方面,鲜有涉及资源错置和企业规模分布的文献。本文借鉴Hsieh和Klenow(2009)的资源错配理论[13],利用微观企业与城市最低工资的匹配数据,实证分析最低工资如何影响企业资源配置扭曲进而影响企业规模分布。研究结果发现,最低工资对劳动扭曲具有改善作用,使企业劳动投入过度的状况得以缓解;最低工资劳动扭曲改善效应能提升整体企业尤其是中小企业的规模,促使企业规模分布更加均匀。

综上,本文的研究结论具有如下的几点政策启示。(1)当前的最低工资标准是适宜的,如果制定过高,可能会引起企业过度减少劳动投入,从而加剧劳动扭曲甚至影响资本投入决策,并由此引发资本扭曲。因此,各地政府不应过度放大最低工资的积极效应,需循序渐进、因地制宜,制定与当地经济相符的最低工资标准。(2)最低工资虽然缓解劳动投入过度的情况,促进了企业发展,但也意味着降低一定的就业率,尤其是成长初期的中小企业,用工成本大幅上涨可能导致不合理解雇、盲目过度投资等现象频发。因此,政府在完善最低工资制度时应综合权衡社会就业和企业升级等多方面情况,充分考虑最低工资的短期弊端和长期益处,合理调控上涨节奏。