道德、娱乐还是利益目标?

——游戏式共创对用户持续参与意愿的影响研究

朱永明,黄嘉鑫

(郑州大学管理工程学院,河南 郑州 450001)

一、引 言

在互联网迅速发展和信息媒介日益社会化的当下,邀请利益相关群体共同实施CSR共创已成为当下主流的企业履责范式[1],用户更是成为最受企业青睐的邀请对象。但“人人”既是其优势,又是其弱点所在。回归到“自愿参与”本身,受制于价值感知的影响,仅靠恻隐之心是难以驱动个人长久持续地参与其中的,这使得共创活动常常面临着高用户流失率、低用户参与度的问题[2]。为了打破这一局面,一些企业率先将游戏化引入到共创项目中,以娱乐的方式让人们基于主动性、而非道德谴责驱动,更加积极长久地参与到CSR共创活动中。如“蚂蚁森林”就通过巧妙的虚拟游戏设计成功地将人们的环境意识与现实世界中的低碳行为联系起来,上线五年来带动了5.5亿用户累计碳减排超过1200万吨,为亿万人环保习惯的养成提供了持续动力。

游戏式共创是指用户以玩家身份参与到企业开发的游戏化社会责任活动中[3],与企业一同进行履责实践。然而现有研究多集中对共创的学术概念[4][5]、价值生成框架[6][7]及虚拟CSR共创的效果进行讨论[2][8][9][10],缺乏对游戏式共创的关注。同时,关于游戏化与个体行为意愿方面的研究也存在分歧,已有研究从用户心理和社会影响方面实证了游戏化对用户持续参与意愿的积极影响[11][12],但也有学者指出游戏化对个体的影响是短暂的[13],仅从享乐/功利视角讨论游戏化与个体行为意愿的关系存在一定局限。因此,游戏化与个体持续参与意愿间的关系仍不清晰,需进一步厘清。

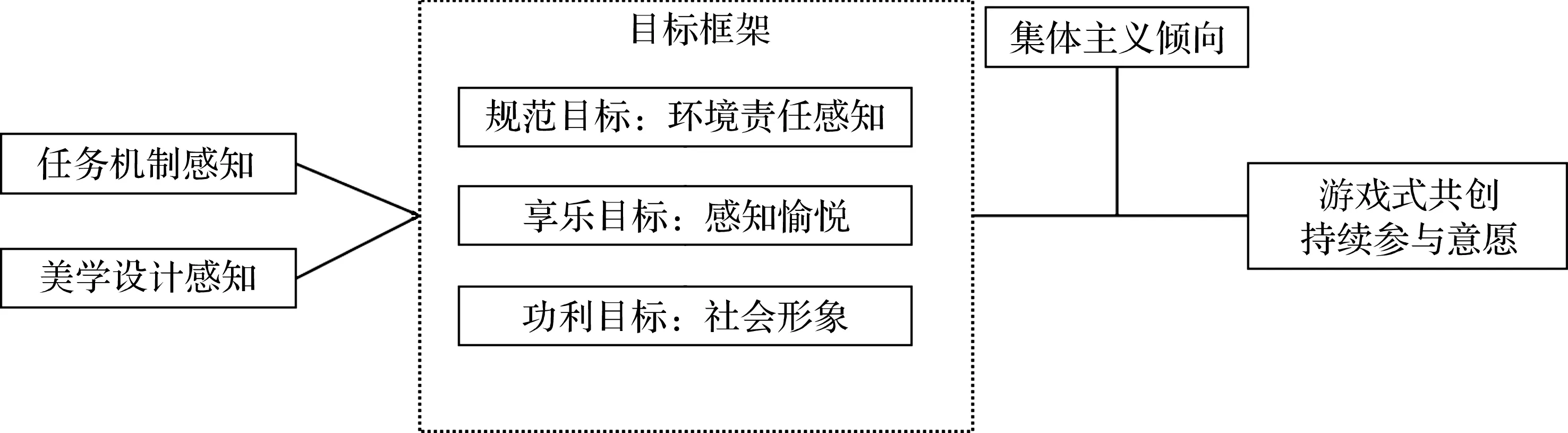

据此,本文基于目标框架理论选取环境责任感知、感知愉悦和社会形象作为中介变量,从道德、娱乐和利益三方面共同探讨游戏式共创对用户持续参与意愿的作用机制,并进一步验证个体集体主义倾向在这一过程中的作用。在理论上,本研究从游戏的角度切入,探讨游戏化对用户持续参与意愿的影响机制,在实践上有助于为共创项目的顺利实施与发展提供建议与帮助。

二、理论基础与研究假设

(一)理论基础

1.游戏化

游戏化一词最早由Kevin提出,被定义为“在非游戏场景中应用游戏元素以及游戏设计的技术”[14]。简单来说,游戏化就是利用游戏机制与元素吸引用户参与到非游戏的领域中,以此提高用户黏性。游戏化的兴起受到学术界的广泛关注并取得了一系列的研究成果,可根据侧重点的不同分为系统应用和服务营销两个方面。前者重点关注游戏化在信息系统中的实践运用。Zuckerman等就将游戏化引入到说服系统中,证明游戏化能够引导用户的行为意向朝着系统预设的方向改变[15];Neeli则将游戏化引入管理系统中,并强调可视化、动态反馈的游戏化设计对于提升管理系统性能、提高员工工作效率与积极性具有重要价值[16]。而后者则聚焦于用户体验,Huotari等将游戏化与服务营销理论结合起来,将游戏化描述为由多种操作资源组成的服务系统,能在帮助用户获得愉悦体验的同时,完成共同价值的创造[17]。Robson等则认为商业运作中的游戏化引入在借助可视化的图形设计与简单明了的交互界面提升传统组织运营效率的同时,还能带给消费者别样的视听审美体验[18];宁昌会认为游戏化营销能够对目标用户产生激励效应,因为吸引用户的不是游戏而是游戏化所带来的独特类游戏体验[19]。

通过文献梳理可以发现,游戏化的基本思想是通过激活动机来触发用户特定行为的产生。而学者们也已在外显的游戏化美学设计(情境设定、故事场景、虚拟形象等)能直接为用户带来愉悦感官体验,内在的游戏化任务机制(挑战、竞争、合作等)能间接为用户带来良好交互体验方面的认知达成了共识。因此,本研究将游戏化划分为用户对任务机制感知与美学设计感知两个方面进行讨论。其中,任务机制感知是指用户对交互性要素质量优劣的信息评价,如排行榜、任务积分、虚拟奖励等,是激励用户持续参与并引导用户获得胜利的核心。美学设计感知是指用户对感官性要素质量优劣的信息评价,如图形/美术风格设计、交互界面设计等,是游戏式共创项目能否第一时间引起用户参与兴趣的关键。

2.道德、娱乐、利益——目标框架理论

在新媒体时代,互联网环境下顾客与企业互动已趋于常态,CSR共创更趋向于用户自愿参与的方向发展。而目标框架理论认为目标或者动机决定了个体的行为意图,当目标被激活时便会对个体的信息加工和行为决策产生重要的影响[20],并激活规范、享乐和功利三种特定的目标框架。其中,规范目标要求个人行为决策要遵循社会期望和道德准则,享乐目标则强调个人的愉悦体验,而功利目标则要求个体的每一次行为决策都应当获得相应的价值。

而结合本研究情境,由于游戏式共创兼备“公益+游戏”的属性,这恰好为用户在自身利益和共创参与之间创造了一种有意义连接。首先,在规范目标框架下,个体对自己有责任、有能力做什么会变得十分敏感,而游戏式共创为用户绿色行为提供的反馈信息(如环保证书)有助于帮助用户理解共创活动的意义,符合个体对环境道德观的追求。其次,游戏式共创帮助用户在参与过程中实现了对玩乐需要和提升社会形象需要的满足,符合个体对娱乐和利益的追求,进一步丰富了共创参与的意义。综合上述分析,我们最终选取了环境责任感知作为规范目标框架(道德)的代表,感知愉悦作为享乐目标框架(娱乐)的代表,社会形象作为功利目标框架(利益)的代表。

3.共创中的持续参与意愿

共创活动的最终成功取决于用户的持续参与[21],因此对于开展共创的企业来说,如何激发用户的持续参与意愿是一个值得关注的问题。一方面,倾向于技术取向的学者多运用期望确认理论、计划行为理论、TAM模型来解释用户的共创持续参与意愿。如Kaur等通过对Facebook品牌社区的研究发现,个体的持续使用意愿会受到用户态度和满意度的积极影响[22];陈本松从用户参与动机出发进一步证实了社会影响因素对用户的持续参与决策的作用[23]。而倾向于关系取向的学者们认为,共创活动实质上是人和关系的集合,各参与主体的互动关系是促使用户持续参与的重要因素。廖俊云等基于品牌共创社区的研究表明,信息反馈、互动支持对用户的持续参与意愿有积极的影响[24];Bagozzi等指出社会认同、群体规范同样会对用户的持续参与意向产生显著影响[25]。但现阶段关于游戏式共创的理论研究成果滞后于实践层面,对用户共创持续参与意愿形成的机理尚缺乏有力解释。此外,游戏式共创作为具有利他属性的公益活动,仅从享乐/功利主义的理论视角可能并不足以解释这种行为的产生,需要引入更为合适的理论视角进行讨论。

(二)研究假设

1.规范目标:环境责任感知的中介作用

环境责任感知是指个体或组织对践行亲环境行为义务的主观感知[26]。一方面,已有研究表明当个体认为他们的行动有助于保护环境时,就会产生一种亲环境的义务与责任[27]。Wang等的研究就发现“蚂蚁森林”中与环境直接相关的任务机制可以帮助用户最大限度理解游戏的意义,对于个体环境责任意识的觉醒具有重要意义[28]。另一方面,Barlett指出沉浸在自然环境中会使人感到与自然更相关[29],宗阳等认为当自然环境被拟人化时更能够激发人们对自然的共情,强化人们的环境责任意识[30]。而游戏化可以将自然环境以卡通化、拟人化的美学形式在主界面进行展示,拉近了个体与自然环境的心理距离,能够有效强化个体对环境的关联性感知。因此,本文推断游戏化任务机制感知、美学设计感知会正向影响用户环境责任感知需求的满足。以往研究表明,环境责任感知显著影响亲环境行为[31]。当用户的环境责任感知被激发后会为其开展亲环境实践提供持续的动力,从而增加对游戏式共创的持续参与意愿。

假设1a:环境责任感知在任务机制感知与用户对游戏式共创的持续参与意愿之间起中介作用;

假设1b:环境责任感知在美学设计感知与用户对游戏式共创的持续参与意愿之间起中介作用。

2.享乐目标:感知愉悦的中介作用

感知愉悦是指用户在使用一项技术过程中体验到的乐趣,在促进用户接纳新技术方面发挥着重要作用[32]。周志民等的研究证实了用户从游戏化应用中获得的积极情感体验,最终将会转化为对应用的持续使用意愿[33]。此外,外显的美学设计和内在的任务机制常常被视为是衡量游戏化系统质量高低的重要因素[34]。而游戏式共创中虚拟的场景设计、轻松的游戏玩法、卡通式的操作界面能够有效帮助用户在参与过程中获得类游戏体验与沉浸感体验,驱动心流的产生[35],并对用户后续的持续参与行为产生激励作用。

假设2a:感知愉悦在任务机制感知与用户对游戏式共创的持续参与意愿之间起中介作用;

假设2b:感知愉悦在美学设计感知与用户对游戏式共创的持续参与意愿之间起中介作用。

3.功利目标:社会形象的中介作用

在本文情境中,社会形象是指用户通过参与游戏式共创而获得某种社会赞许或荣誉。在关于公益营销的研究中就发现,当处于透明的公益情境时,个人将会对公益活动表现出更高的支持和参与意愿[36]。而点数、徽章、排行榜(PBL)作为游戏化最常使用的元素,既为用户向外界展示自己的“道德角色”标签创造了机会[6],也能切实向外界传达该用户在环保方面所作出的贡献与努力,帮助用户获得对伦理诉求、他人关注度和社会认同的需要。基于此,本文推断任务机制感知、美学设计感知会正向影响用户社会形象需求的满足。而Curtis在关于公民科学游戏化应用的研究中就发现,用户会期望通过排名来获得其他用户尊重,或通过可视化的游戏成就显示自己在领域内的专业性和贡献以获得他人赞许,并对后续的持续使用行为产生深远影响[37]。

假设3a:社会形象在任务机制感知与用户对游戏式共创的持续参与意愿之间起中介作用;

假设3b:社会形象在美学设计感知与用户对游戏式共创的持续参与意愿之间起中介作用。

4.用户规范目标、功利目标与享乐目标

由于个体的行为决策是多种动机共同作用的结果,因此规范、享乐和功利这三种目标间并非是彼此独立的,而是会根据情境的不同产生相互增强或是对立削弱的效果[18]。而就本文研究情景来说,用户参与游戏式共创的最核心原因在于其兼备了公益属性与玩乐属性。而当用户的规范目标框架被激活,即环境责任感需求获得满足时,会认为自己为公益做出的牺牲是有意义的,会在道德上产生对自我的良好认知,形成积极的心理状态。这种心理不同于玩乐时所获得的精神满足,而是当个体行为决策有利于社会与他人时的一种更高层次的美学体验。此外,向外界彰显良好的社会形象既是出于获得他人认可的需要,也是出于满足社会联系感的需要[38]。因此,本研究提出如下假设:

假设4:在游戏式共创中,用户环境责任感知的满足与其感知愉悦的满足有积极正向关系。

假设5:在游戏式共创中,用户社会形象的满足与其感知愉悦的满足有积极正向关系。

5.集体主义倾向的调节作用

集体主义反映的是个体将集体利益置于个人利益之上的倾向[39],这类个体更关注集体目标的实现与否,其行为多表现出极强的团结协作意图。而将集体利益置于个人利益之上,也是实现共创的先决条件之一[40]。所以这类取向的个体在游戏式共创的参与过程中,可能更乐于贡献自己的力量,同时这一过程中用户获得的道德、娱乐和利益的满足,也为用户持续参与游戏式共创提供更多有意义的理由,深化了用户持续性参与的意义与价值。综合以上假设推理,本文认为当个体集体主义倾向较高时,游戏式共创持续参与意愿受用户目标框架的影响相对较大,而当个体集体主义倾向较低时,游戏式共创持续参与意愿受用户目标框架的影响相对较小。因此,本研究提出如下假设:

假设6:在游戏式共创中,集体主义倾向强化用户环境责任感知对持续参与意愿的作用。

假设7:在游戏式共创中,集体主义倾向强化用户感知愉悦对持续参与意愿的作用。

假设8:在游戏式共创中,集体主义倾向强化用户社会形象对持续参与意愿的作用。

本文的理论模型如图1所示:

图1 理论模型

三、研究设计

(一)数据收集

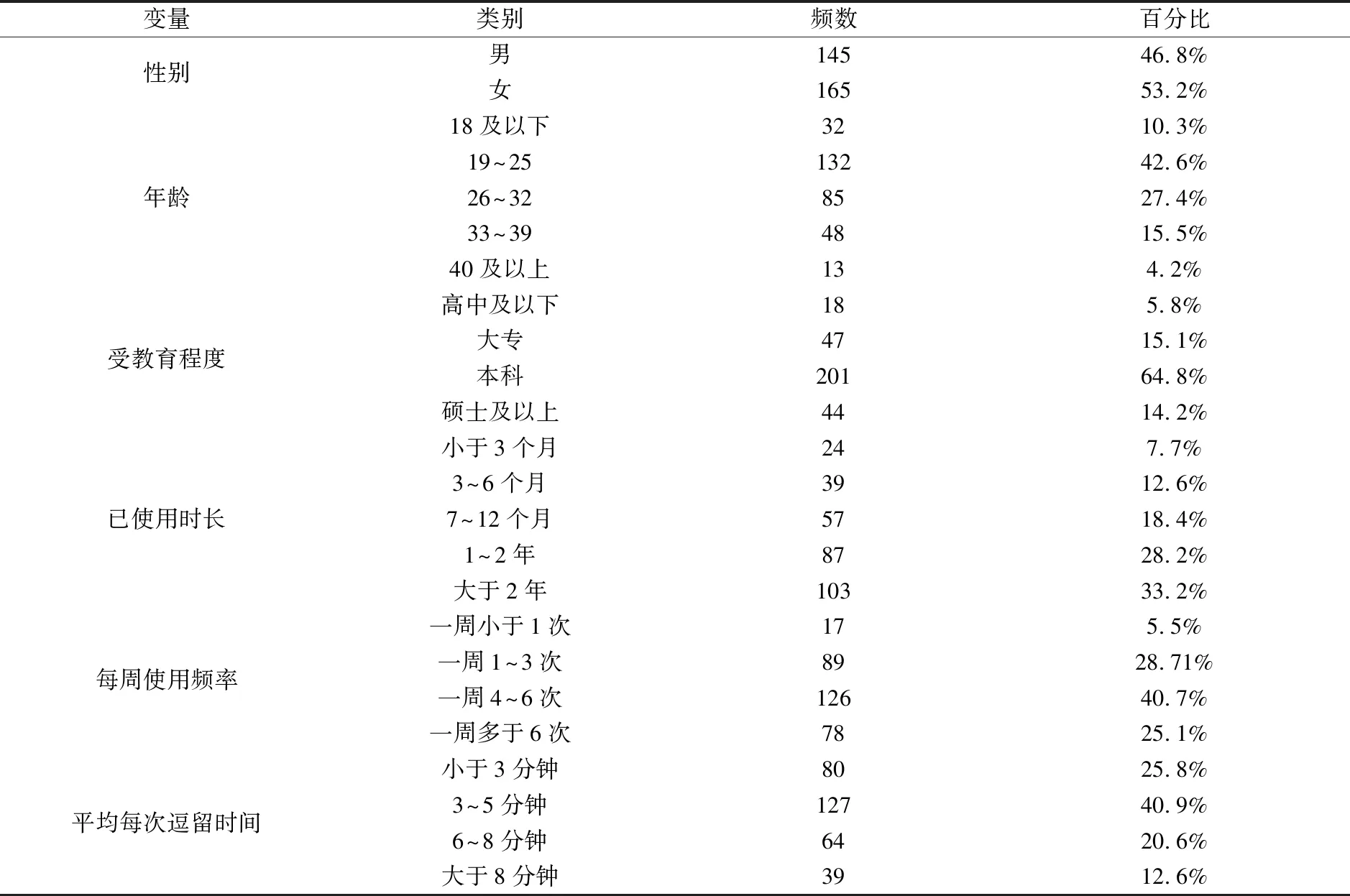

考虑到研究情境契合性和数据收集可得性,本文选取“蚂蚁森林”作为研究工具,在要求其用户先对“蚂蚁森林”相关的问题给予评价后,再进行问卷调研收集数据。本文通过问卷星样本服务以滚雪球的方式进行在线数据收集。同时结合筛选项、答题过长/过短及明显逻辑错误等因素,共得到有效问卷310份(有效率为83.7%)。样本特征见表1。

表1 样本特征

(二)变量测量

1.任务机制感知(TMP),借鉴Deterding等[41]的量表进行改编,通过“我觉得蚂蚁森林的激励机制设计得不错”“我认为蚂蚁森林合作种树的机制不错”“我认为蚂蚁森林偷能量的互动机制很棒”等三个题项进行测量。

2.美学设计感知(ADP),借鉴Rodrigues等[42]的量表进行改编,通过“简洁的界面交互设计非常重要”“应用中的进度条展示、任务菜单等元素设计质量非常重要”“游戏化的卡通化图像设计吸引了我”等三个题项进行测量。

3.环境责任感知(ERP),借鉴Lee等[43]的量表,通过“我有责任尽自己的能力去进行环保实践”“即使个人能力有限,我也要为环境保护贡献自己的力量”“环境问题与我息息相关”等三个题项进行测量。

4.感知愉悦(PP),借鉴Moon[44]等和Wakefield等[45]的量表,通过“引起了我的好奇心”“可以帮我在无聊的时候打发时间”“能缓解我工作/学习压力,获得快乐”“让我感到很高兴”等四个题项测量。

5.社会形象(SI),借鉴Gallego等[46]的量表,通过“参与该项目可以为我塑造出负责任的形象”“为该项目做贡献可以提升我在周围人心中的形象”“当我取得游戏成就时,我觉得自己在公益环保中发挥了重要贡献”等三个题项进行测量。

6.持续参与意愿(CI),借鉴Alraimi等[47]的量表,通过“我会继续参与该项目”“未来我打算继续参与该项目”“我对这个项目有着正面的评价”等三个题项测量。

7.集体主义倾向(CO),借鉴Chan等[48]的量表,通过“集体目标的实现离不开个体的参与贡献”“即便不能提高个人认同度,我也应该为集体目标而努力”“我们应该对需要帮助的人伸出援助之手”等三个题项进行测量。

四、实证结果分析

(一)信效度检验

研究变量的信效度利用SPSS19.0进行分析。由表2可知,所有变量的Cronbach’s α、组合信度(CR)均大于0.7的标准,平均提取方差(AVE)大于0.5的要求,说明本研究变量的内部一致性较高,且具有足够的聚合效度。而由各变量间的相关系数可知游戏化与用户目标框架之间呈现显著的正相关,同时目标框架与持续参与意愿之间也呈现显著的正相关,这为本研究的假设验证提供了初步证据。且各变量AVE开根号值都大于该构念与其他所有构念之间的相关系数,说明本研究有较好的区分效度。

(二)共同方法偏差检验

本研究采用两种方法对共同方法偏差进行检验。第一种方法是Harman的单因子检验法,即对全部构念的测量项进行探索性因子分析。结果表明在未旋转时析出第一个因子的方差解释率为42.31%,小于50%。第二种方法采用未测量的方法因子,即在原有的七因子基准模型基础上,增加一个对所有测量项均有影响的潜变量,如果模型拟合大幅度改善,CFI和TLI提高超过0.1,RMSEA和SRMR降低超过0.05,则说明存在严重的共同方法偏差[49]。由表3可知,在控制方法因子后RMSEA、SRMR、TLI、CFI的变化幅度均在可接受范围内。综上,本研究的共同方法偏差在可接受范围之内。

(三)模型拟合与假设检验

本研究通过AMOS 19.0选取最大似然估计法进行结构方程模型拟合。其中,模型的各项适配性指标满足要求(χ2/df=2.234,小于3;RMSEA=0.067,小于0.08;SRMR=0.0345,小于0.08;CFI=0.957;TLI=0.948,大于0.9),表明本研究的假设模型与数据的拟合效果较好。路径分析见表4,其中游戏化美学设计感知和感知愉悦之间的关系不显著,社会形象和游戏式共创持续参与意愿之间的关系不显著,假设2b、3a、3b不成立;环境责任感知显著影响感知愉悦,社会形象显著影响感知愉悦,假设4、5成立。

图2 模型检验结果(标准化)

表4 模型路径系数

(四)中介效应检验

本文采用Bootstrap方法,使用AMOS检验目标框架的中介效应,同时对“环境责任感知→感知愉悦→游戏式共创持续参与意愿”“社会形象→感知愉悦→游戏式共创持续参与意愿”这两条路径进行中介效应检验。结果显示,环境责任感知和感知愉悦的中介效应显著,效应值分别为0.187、0.146和0.153,置信区间均不包含0,假设1a、1b和2a都成立;感知愉悦在环境责任感知与游戏式共创持续参与意愿之间的中介效应显著,效应值为0.239,发挥部分中介作用;感知愉悦在社会形象与游戏式共创持续参与意愿之间的中介效应同样显著,效应值为0.309,发挥完全中介作用。分析结果如表5所示。

表5 目标框架中介作用的Bootstrap检验结果

(五)调节效应检验

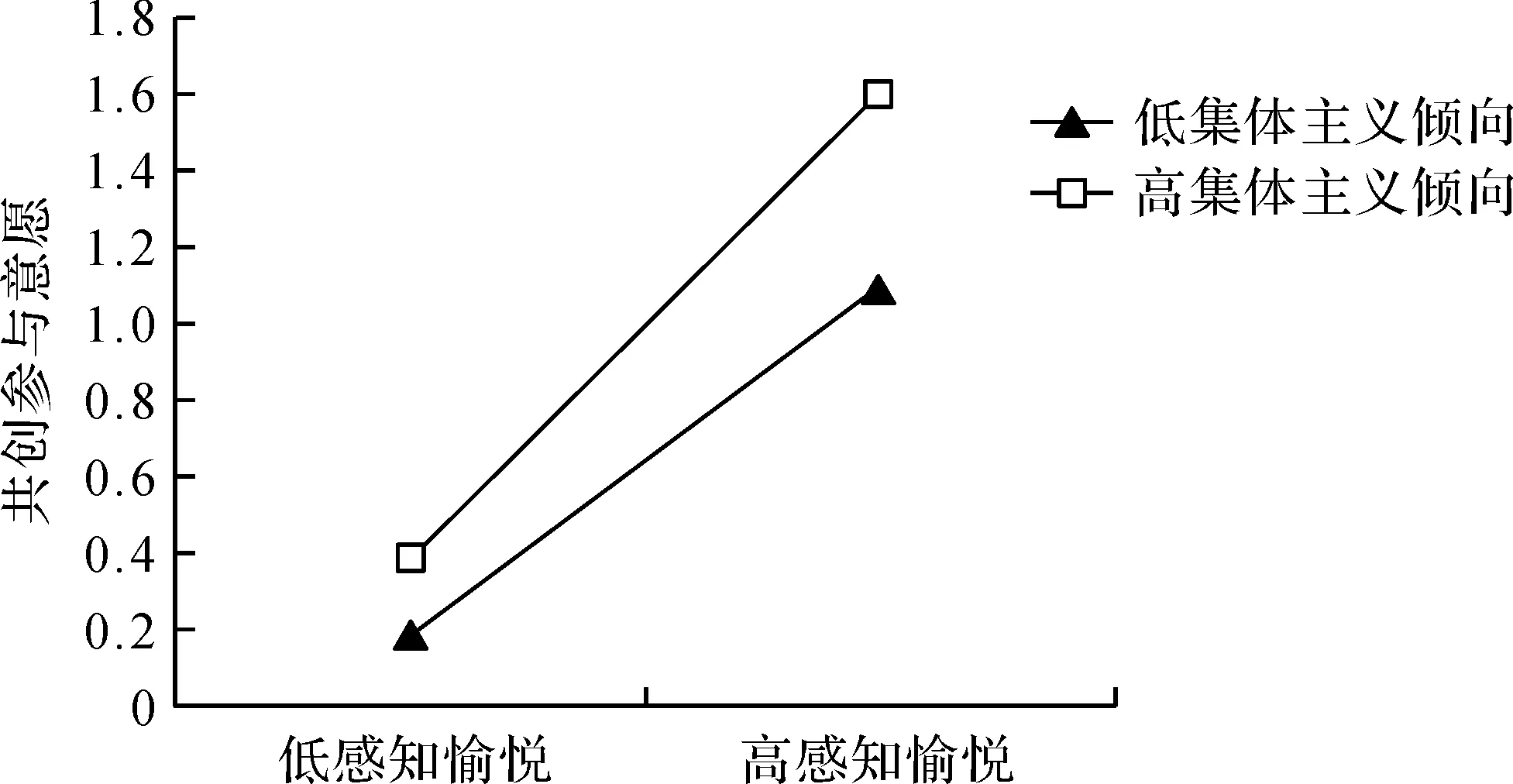

根据研究模型,对自变量、调节变量进行中心化处理,并将环境责任感知、感知愉悦、社会形象和集体主义的交互项作为自变量,游戏式共创持续参与意愿作为因变量,依次放入方程中进行层级回归分析,结果如表6所示。

表6 层级回归结果

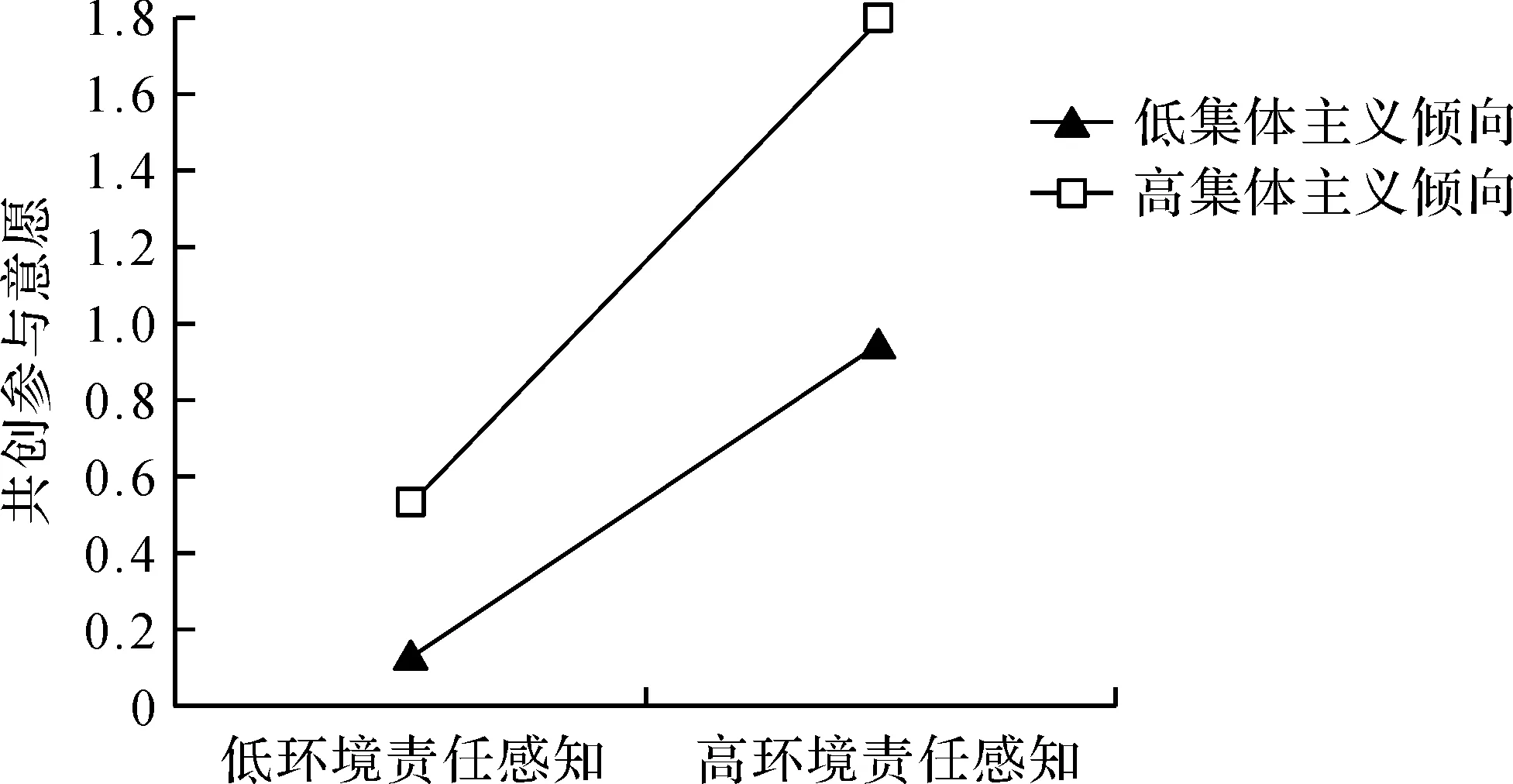

由模型2可知各变量的显著性结果与SEM模型所得结果类似,在对用户共创持续参与意愿进行解释时,环境责任感知与集体主义倾向的交互项系数为正(β=0.091,p<0.05),感知愉悦与集体主义的交互项系数为正(β=0.115,p<0.05),社会形象与集体主义倾向的交互项系数不显著,并且模型2的R2相较于模型1增加了0.5%。因此,假设6、假设7成立,假设8不成立。综上,个体的集体主义倾向可以加强规范目标与享乐目标对用户的共创持续参与意愿之间的正向关系,如图3和图4所示。

图3 集体主义倾向的调节作用(规范目标-感知愉悦)

图4 集体主义倾向调节作用(享乐目标-环境责任感知)

五、结论与启示

(一)研究结论

在游戏式共创中,游戏化会在很大程度上通过激活用户的目标框架促进其持续参与意愿的产生,对于推动共创项目的可持续发展具有重要意义。现有关于游戏化的相关研究多从个体功利的视角出发,但用户对共创活动的积极参与并不一定局限于功利主义考虑,因此以往的理论框架在某种程度上并不足以解释用户循环往复式行为意愿的产生。这使得游戏化虽然能从娱乐的角度帮助共创项目克服冷启动的问题,但在驱动个体持续参与的作用机制方面仍然存在黑箱。

本文将目标框架与游戏相关的因素结合起来引入到游戏式共创的研究领域,既从人性背后的因素(道德、娱乐、利益)对个体为何自愿参与到共创实践中进行了解释,也为用户在自身利益和共创参与之间创造了有意义的连接(道德+娱乐+利益),从理论上揭示了游戏式共创为什么能吸引用户并留存用户的原因。主要结论如下:第一,游戏化的确能影响用户目标框架的满足,任务机制感知能激活用户的规范、享乐与功利目标框架,美学设计感知能激活用户的规范与功利目标框架。第二,规范目标框架(环境责任感知)在游戏化对用户共创持续参与意愿的影响中起中介作用;享乐目标框架(感知愉悦)在游戏化任务机制感知与用户共创持续参与意愿之间起中介作用,并同样在规范、功利目标框架(社会形象)与用户共创持续参与意愿间起中介作用。第三,个体的集体主义倾向越高,越可以强化规范、享乐目标框架与用户游戏式共创持续参与间的正向关系。

(二)管理启示

本文的管理启示主要体现在以下两方面:第一,用户对游戏化任务机制与美学设计的感知是吸引用户的前提,企业应将社会责任的履行嵌入到游戏玩法中去,善用游戏化思维重构公益内涵,使用游戏设计激发用户的好玩心,采用排行榜、徽章收集、PK等PBL元素激发用户的好胜心,赋予公益实践好玩有趣的新属性;第二,个体目标框架的激活是游戏式CSR共创有效留住用户的关键。这就要求企业不能将游戏元素生搬硬套进共创活动中,而是要根据不同的社会责任场景引入不同的游戏设计元素,为用户的善意创造“虚拟-现实”的有效连接,以保证用户在“有所乐、有所得”的同时,将公益责任意识有效传递至用户心中。

(三)研究局限与展望

本文仍旧存在一些不足:第一,对游戏化的测量较为单一,游戏化产品会很大程度上受到年龄的限制和游戏经验的影响,且也未考虑到共创项目本身的社会责任属性在这其中可能发挥的作用,这些因素都会影响用户对游戏式共创的持续参与意愿。未来也需要将这些变量纳入研究范畴。第二,研究方法稍显单一,后续可以引入访谈、焦点小组等质化研究方法和场景模拟的实验方法共同研究,拓宽研究的发散面。第三,仅选取“蚂蚁森林”作为研究工具,使研究结论在不同情境下的普适性存在局限。此外,后续的研究还应调查一定数量的不同游戏式共创项目进行研究。