祝寿、博物与祥瑞* 吉林省博物馆藏《百花图卷》新探

旧传杨婕妤所作,现藏于吉林省博物馆的《百花图卷》(图1)是一件别具一格而又充满谜团的作品。与其它存世南宋院体花鸟画相比,其三百二十八厘米的长度1《百花图卷》确切长度为328.2厘米,此数据来自《宋画全集》第五卷第一册图录26。堪称巨制,而分为十余段的画面形制在传世宋代花鸟中更是罕见。是卷经吴其贞《书画记》2“气色佳。画天日云三则,余皆花卉。法简而文绝,无画家气。每则有一题咏。前识云:‘御制中殿生辰诗,四月八日。’仍有题识,失记其名,上有‘三城王’图章。”见[清]吴其贞,《书画记》,人民美术出版社,2006年,第200页。《石渠宝笈·初编》及张伯驹《丛碧书画录》著录,徐邦达与杨仁恺曾从作者归属、风格技法等角度对此卷有过较为详细的讨论,3参见徐邦达,《古书画伪讹考辨·下卷》,江苏古籍出版社,1984年;杨仁恺,《国宝沉浮录——故宫散佚书画见闻考略》,辽海出版社,1999年。然而仍留下诸多问题有待研究。本文以对此卷中所纪之干支、画题等问题的探讨考证入手,试图从更多元的视角来解读其内涵。

图1 旧题[南宋]杨婕妤,《百花图卷》绢本工笔设色,纵24厘米,横324厘米吉林省博物馆

一 干支与排序

《百花图卷》共分十七段,每段中以楷书记干支,多者三个,少则一个。分别为:一、“己亥、庚戌”;二、“庚子、甲辰、己未”;三、“辛丑、癸卯、丁未”;四、“丁未”;五、“壬寅”;六、“己巳”;七、“丙午”;八、“己酉”;九、“辛亥”;十、“戊申”;十一、“乙卯”;十二、“壬子”;十三、“癸丑”;十四、“丙辰”;十五、“丁巳”;十六、“戊午”;十七、“庚申”。

此卷中所书干支是学术界对此画讨论的重点问题之一,其原因有二:其一,在于其形式本身。在每段画面的图名之下记有干支,这一形制在存世宋代长卷中极其罕见,或为孤例,故而引人关注;其二,对干支的解析关系到对此卷成画年代的判断,故十分关键。关于这些干支的意义,《石渠宝笈》中认为乃纪年之用。其后,徐邦达认为其中记有三位干支的分别是年、月、日,记有两位干支的或无日,而只记一位的则无月。他据此推断,干支中第一位应是作诗时的年岁,而第二位和第三位或为作诗时之月、日。4《古书画伪讹考辨·下卷》,第22页。而杨仁恺反驳了《石渠宝笈》所提出的纪年说,理由有二:其一,“旭日”“灵芝”两端有干支而无诗篇,5“旭日”“灵芝”二图实配有诗句,杨仁恺指出此二图未附诗,不知所据为何。另一段有诗二首而记有三个干支,诗篇数与干支数不等;其二,每段所配干支前后次序错乱,似无规律,其中有相隔十年以上者,不可能一年撰诗一首,或隔数年才撰出一首。而对于徐邦达提出的作诗之“年月日”之说,杨仁恺也提出不同意见。如在第二段“长春花”中,三位干支分别为“庚子、甲辰、己未”,若分别为年月日,则应为庚子年、甲辰月、己未日。而实际上在干支纪法中,庚子年中并无甲辰月,因而“年月日”之说难以成立。6《国宝沉浮录——故宫散佚书画见闻考略》,第114页。

三家之说,孰是孰非?在经比较分析后,笔者主张《石渠宝笈》提出的纪年之说,而其中出现两位或三位干支的情况,实际上均为年岁,而非月、日。正如杨仁恺所言,如第一段干支为“己亥、庚戌”,若为己亥年,则在干支纪月法中,己亥年里无庚戌月;第二段干支为“庚子、甲辰、己未”,而庚子年里无甲辰月;第三段干支为“辛丑、癸卯、丁未”,而辛丑年里无癸卯月。三段中干支皆不符合年、月之搭配关系,因此徐邦达所提“年月日”之说断无可能。

若将干支都视为年岁,则可推算出此卷的成画时间。据卷首题字“今上御制,中殿生辰诗,四月八日”,及卷中“自是生从无量佛”“随佛下生来上苑”“坤仪随佛下生来”之诗句,可考出此画是为南宋理宗朝皇后谢道清祝寿而作,“中殿”即谢道清,其生日为四月八日,与世传佛祖生日同天,“今上”自然是宋理宗赵昀。徐邦达已对此有详细论证,此处不赘。7参见《古书画伪讹考辨·下卷》,〈七·杨婕妤(即杨妹子)〉。谢道清生卒年为南宋嘉定三年(1210)至元朝至元二十年(1283),宝庆三年(1227)册封为后。此画既为谢皇后祝寿所作,则其年代应在1227至1283年之间。将此卷中干支纪年全部换算为公元纪年,则可得下表:

第一段:己亥、庚戌——公元1239年、1250年

第二段:庚子、甲辰、己未——公元1240年、1244年、1259年

第三段:辛丑、癸卯、丁未——公元1241年、1243年、1247年

第四段:丁未——公元1247年

第五段:壬寅——公元1242年

第六段:己巳——公元1245年

第七段:丙午——公元1246年

第八段:己酉——公元1249年

第九段:辛亥——公元1251年

第十段:戊申——公元1248年

第十一段:乙卯——公元1255年

第十二段:壬子——公元1252年

第十三段:癸丑——公元1253年

第十四段:丙辰——公元1256年

第十五段:丁巳——公元1257年

第十六段:戊午——公元1258年

第十七段:庚申——公元1260年

由此表可得出以下几点结论:

一、此卷中干支年份始于1239年,终于1260年,不仅恰好在谢皇后从被册封为皇后到去世时间之跨度之内,也与宋理宗赵昀在位时间(1224—1264)相吻合。由此可以基本断定,此卷作于1260年四月八日谢道清五十岁寿辰前后,最晚不会迟于1261年四月八日。同时,这一时间的确定,也排除了卷后跋中所称之“杨婕妤”(按:即杨皇后或杨妹子)为此画作者的可能性。需要指出的是,此结论已有前人提出,8同注4,第23页;及吴瑞侠,〈《百花图卷》作者考论〉,《淮南师范学院学报》2016年第1期,第8—11页。本文为后文论述之便,故在此重申。

二、此图中干支几乎覆盖了从1239到1260年,二十二年之内的每一个年份,其中仅丁未年(1247)出现了两次,而独缺甲寅年(1254)。这难以用巧合来解释,而再次印证了此卷中干支全为年份的推断。

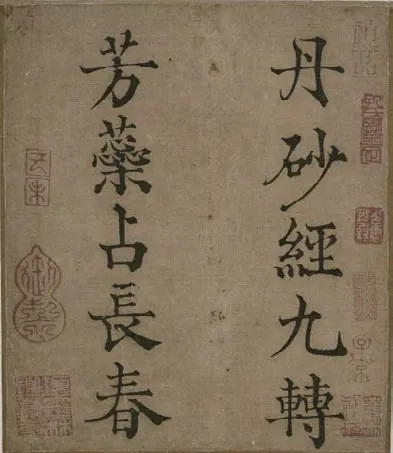

三、每段中所纪干支即为此段中生辰诗所作之年岁。这一推断可得到另一件存世作品的有力支持。宋理宗有楷书联句一件,为沙荣存先生及其后人旧藏,曾现身于2018年香港邦瀚斯秋拍中国书画专场。此件作品上书“丹砂经九转,芳蕊占长春”十字,钤有“己未”连珠印、“御制”葫芦印及“项墨林鉴赏章”等九方鉴藏印(图2),另有孔广陶题跋一通。根据其中的“己未”“御制”二印及书法本身的风格、用笔,可知此为宋理宗赵昀于己未年(1259)所作并亲笔所书。此件书法经《岳雪楼书画录》著录,徐邦达亦曾提及(按:徐邦达认为己未年为这件书法作品书写时的年份,而非作诗时的年份,此说不确)。《百花图卷》第二段“长春花”中正有“丹砂经九转,芳蕊占长春”之诗句,而与之相对应的干支恰为“己未”。此句正是此卷书写者抄录自宋理宗己未年的那件书法。两件作品互为印证,可知《百花图卷》中干支均为对应诗篇所作之年岁。同时也印证了此卷卷首所题“今上御制”之词,可见此卷中诗篇的确大多为赵昀所作(第十五、十六段除外)。

图2 宋理宗,“丹砂经九转,芳蕊占长春”楷书联句,沙荣存旧藏

四、每一段中所纪干支数与题诗数吻合,如有多个干支和生辰诗者,乃是在不同年份以同一种花卉为题而作诗。正如徐邦达指出,其中仅第三段“荷花”例外,此段记有三位干支,而题诗仅为二首。而徐先生没有注意到的是,此段中第三位干支为丁未(1247),而第四段“西施莲”所纪干支正是丁未。“荷花”与“西施莲”不仅主题接近,且两图在图式上也几乎完全一致,只是左右方向不同,几为镜像。不妨可理解为,为避免主题重复,因此第三段中略去丁未年咏荷之生辰诗,而只纪该年干支,而诗与图由第四段“西施莲”所替代。

五、经过以上论证,可以总结出《百花图卷》十七段的排列规则,笔者将其总结为“干支排序”与“相似主题合并”两条规则的兼顾统一。前三段中,每一段的第一位干支的年岁分别为1239、1240、1241,故此三段完全按照年序排列,而同一段画面之所以还配有第二位甚至第三位干支(1250、1244、1259、1243、1247),是因为当年所作生辰诗以同一花卉为题,故合并为同一段。第四段“西施莲”因与第三段“荷花”主题、图像相近,且同为丁未年所作,故以此年接续第三段,三、四两段并为一组。第五段安排前缺的壬寅(1242),以接续第三段的第一位干支辛丑(1241)。第六段为己巳年(1245),乃是因1243、1244年在二、三两段中已出现过,故接续以1245年。第七段丙午(1246)接上段1245年。第八段和第九段为己酉(1249)和辛亥(1251),仍出于“相似主题合并”的考虑:七、八、九三段同为不同品种之“蜀葵”,故并为一组。第十段之干支上接第七段丙午(1246),因1247年在第三段已出现过,故此段为戊申(1248)。第十一段为乙卯(1255),是因此段主题仍为花卉,为与前十段保持整体主题的一致性,故作此安排。从第十二段开始,主题皆为祥瑞,除前段已出现的年份(1249、1250、1251)不再出现之外,则完全按照年序排列,直至庚申(1260)。由此可见,《百花图卷》十七段的排序方式不仅并非如杨仁恺先生所说的前后次序错乱没有规律,反而是逻辑清晰,次序井然。

二 画题

此卷十七段画面中,前十一段主题为花卉,原画中有题;后六段为祥瑞,原画中无题。

第一段:寿春花

上苑风和日暖时,奇葩色染碧玻瓈。

玉容不老春长在,岁岁月前醉寿巵。

一样风流三样妆,偏于永日逞芬芳。

仙姿不与群花并,只向坤宁荐寿觞。

“寿春花”应为某种花卉之别名,查历代典籍诗文,仅见《全芳备祖》中录有《寿春花》一首,作者为杨巽斋,现摘录于下:

花开碧玉最敷腴,香挹南熏景又殊。

天赋芳姿长不老,命名为寿定非诬。9[宋]陈景沂编,《全芳备祖》卷二十,农业出版社,1982年,第629页。

此段生辰诗中,“玉容不老春长在”一句似仿自杨巽斋所作“天赋芳姿长不老”。

从画面判断,此处“寿春花”之外形(图3)近似于桔梗花(图4、图5),然桔梗花为蓝紫色,与画中之花色不符;且其花期为7—9月,与“玉容不老春长在”“天赋芳姿长不老”之意不合;画中植物叶片边缘光滑,而桔梗叶片边缘呈细锯齿状。故此“寿春花”之确切品种尚存疑待考。

图3 《百花图卷》“寿春花”

图4 桔梗(出自《中国高等植物》卷十“桔梗科”)

图5 桔梗(出自《中国高等植物》卷十,彩图162)

第二段:长春花

花神底事脸潮霞,曾服东皇九转砂。

颜色四时长不老,蓬莱风景属仙家。

精神天赋逞娇妍,染得轻红近日边。

羡此奇葩长艳丽,仙家风景不论年。

丹砂经九转,芳蕊占长春。

“长春花”之名历来非为某一花卉所独有,亦为众多诗家吟咏之对象。《全芳备祖》卷二十“长春花”目下录有诗六首。从图中所绘花卉特征来看,此处所谓“长春花”应为月季花,月季因其四季开花,故民间又有“月月红”“长春花”之别号。南宋时,郑刚中即指出“长春花,俗谓月月红者是也”10[宋]郑刚中,《北山集》卷十九,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书,1983年,第1138册,第187页。,并有“嫩红日日醉朝霞”之诗句,与此段中“花神底事脸潮霞”相类。《广群芳谱》中更是明确指出“月季花,一名长春花,一名月月红”。11[清]汪灏编,《御定佩文斋广群芳谱》卷四十三,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书,第846册,第339页。又此段以丹砂比花色,如“曾服东皇九转砂”“丹砂经九转”,而白居易《裴常侍以题蔷薇架十八韵见示因广为三十韵以和之》中便有“丹砂印着行”之句,借丹砂以喻蔷薇花色,其诗心意匠相类。

明清之后,“长春花”渐指金盏草,《本草纲目》《花镜》《植物名实图考》皆从此说,而与月季无关。

第三段:荷花

试问如何庆可延,请君来看锦池莲。

呈祥只在花心见,玉叶金枝亿万年。

休论玉井藕如船,叶底巢龟和小年。

自是生从无量佛,言言万岁祝尧天。

此段诗句“休论玉井藕如船,叶底巢龟和小年”中,“休论玉井藕如船”典出韩愈《古意》“太华峰头玉井莲,开花十丈藕如船”。“巢龟”为传说之神物,常栖于莲花旁,有吉祥长寿之寓意,典出《史记·龟策列传》:“有神龟在江南嘉林中。嘉林者,兽无虎狼,鸟无鸱枭,草无毒螫,野火不及,斧斤不至,是为嘉林。龟在其中,常巢于芳莲之上。”12[汉]司马迁,《史记》,中华书局,1959年,第3227页。曹植《七启》曰:“寒芳苓之巢龟,脍西海之飞鳞。”宋张元干《水龙吟·周总领生朝》词曰:“看巢龟戏叶,蟠桃着子,祝三千岁。”13[宋]张元干,《芦川归来集》卷七,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书,第1136册,第641页。此段以荷花为题,故借巢龟之典,表贺寿之意。

第四段:西施莲

昔年曾听祖师禅,染得灵根洒洒然。

瑞相有时青碧色,信知移种自西天。

此处“西施莲”当为别名,并非某特定莲花品种。此名出自“西施采莲”之典故。李白《越女词》:“耶溪采莲女,见客棹歌回。”李绅更是明确指出西施曾采莲于此:“若耶溪,西施采莲,欧冶铸剑所。”14[唐]李绅,《追昔游集》卷中,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书,第1079册,第96页。

古人并未在荷花与莲花之间作出明确的品种区分,名称往往彼此通用,南宋时亦是如此。如《锦绣万花谷》卷七“莲花”目下收录有关于荷花的诗文,如李璟“满目荷花千万顷,红碧相杂敷清流”,并未单列“荷花”一目。而《全芳备祖》中则未单列“莲花”目,却将有关信息并入“荷花”目下(《全芳备祖》“前集卷十一·花部”),并统称以“芙蓉”。如“事实祖·碎录”中有“芙蓉,一名荷花(崔豹《古今注·下》)”之语;其后“杂著”中又称“芙蓉园,魏文帝所开池,种莲。其中芙蓉即莲花也(《杜诗注》)”,可见当时荷、莲、芙蓉并称之风气。荷、莲不分的现象既见于类书,那么此卷中“西施莲”与“荷花”两段图像如此之相似,以及丁未年下生辰诗省却“荷花”,而只单录“西施莲”的问题,也就可以解释了。

第五段:兰

光风绣阁梦初酣,天使携来蕊半含。

自是国香堪服媚,便同瑞草应宜男。

从植物学的特征来看,此段中所绘植物为“蕙”而非兰,其区别在于一茎上花之数目。如宋时黄山谷《书幽芳亭》曰:“一干一华而香有余者兰,一干五七华而香不足者蕙”;罗愿《尔雅翼》曰:“蕙大抵似兰花,……兰一荑一花,蕙一荑五六花,香次于兰。”15[宋]罗愿,《尔雅翼》卷二,商务印书馆,1939年,第18页。

有趣的是,在《百花图卷》各生辰诗中,唯独此段以宜男生子为题,其中典故及诗中所言“天使”“国香”“服媚”等词,皆出自《左传·宣公三年》:

初,郑文公有贱妾曰燕姞,梦天使与己兰,曰:“余为伯鯈。余,而祖也。以是为而子。以兰有国香,人服媚之如是。”既而文公见之,与之兰而御之。辞曰:“妾不才,幸而有子,将不信,敢征兰乎?”公曰:“诺。”生穆公,名之曰兰。16杨伯峻编著,《春秋左传注》,中华书局,2009年,第2册,第672―674页。

《百花图卷》为献予皇后的寿礼,为何其中会出现这样一首主题看似不符的生辰诗?谢道清与宜男生子之间又有怎样的关系?查《宋史》,可知谢道清虽处后位达三十八年,却未为赵昀诞下一儿半女。宋理宗赵昀一生无子,唯有一女,为贾贵妃所生,后封周、汉国公主。此女诞于淳佑元年(1241),薨于景定三年(1262),年二十二岁。17《宋史》卷二百四十八,〈列传第七·公主〉,中华书局,1985年,第8789―8790页。颇有意味的是,由此段所题干支可知,这首以宜男生子为主题的生辰诗作于壬寅年(1242),恰好是这位公主出生的下一年。由此可推想,赵昀初得爱女之后,更希望谢皇后能为己传嗣,故在次年壬寅谢皇后生日时借郑文公与燕姞之典,作此诗以表其殷切之意,当在情理之中。

第六段:望仙花

珍丛移种自蓬莱,细琐繁英满意开。

注目霓旌翻昼永,尚疑星鹤领春来。

“望仙花”之名,仅见于《全芳备祖》,其中录有以“望仙花”为题七言绝句一首,作者佚名,现摘录于下:

风卷朱帘挂玉钩,彩云开处望仙俦。

妍姿不逐东君去,日照斜晖上小楼。18同注9,卷二十七,第739页。

《广群芳谱》“花谱”中亦有“望仙花”一目,除沿袭《全芳备祖》中所录无名氏之诗外,又增录“《洛阳花木记》:望仙,亦名箆春”之语。19同注11,卷五十三,第526页。查现存版本周师厚《洛阳花木记》,“草花”中有“丽春,亦名望仙”之说。20[宋]周师厚撰,〈洛阳花木记〉,[明]陶宗仪纂,《说郛》卷二十六,中国书店,1986年,第18页。丽春花,即虞美人,又有别名曰仙女蒿。《洛阳花木记》“四时变接法”中亦有“八月节……种丽春、望仙”的记载。21同注20,第25页。丽春花春、秋两季均可播种,秋播在9—11月,与此处记载吻合。从《百花图卷》此段所绘花卉(图6)的花、叶特征来看,确与虞美人极为相似(图7)。又虞美人原产于欧洲,约六朝时传入我国,故生辰诗中有“珍丛移种自蓬莱”之说。虞美人花色鲜艳丰富,花瓣质薄如绫,光洁似绸,轻盈如云,无风自摇,观之令人流连忘返,故生辰诗中有“注目霓旌翻昼永”之语,甚为恰切。故笔者认为,此段中花卉实为丽春花,即虞美人。

图6 《百花图卷》“望仙花”

图7 虞美人(出自《中国高等植物》卷三,罂粟科)

第七段:蜀葵

花神呈秀群芳右,朱炜储祥变叶新。

随佛下生来上苑,如丹九转镇千春。

蜀葵为常见观赏花卉,并有药用价值,在我国有悠久的种植历史,《尔雅》中已有记载,后有郭璞、郝懿行之注、疏:

菺,戎葵。郭璞注:“今蜀葵也。”郝懿行义疏:“戎、蜀皆大之名,非自戎、蜀来也。”22管锡华译注,《尔雅》,中华书局,2014年,第514、515页。

在《全芳备祖》中,蜀葵被列于“葵花”目:

葵有二种:一取其花,名蜀葵;一取其叶,名蒲葵;一取其可食,名葵菜。(《南方草木记》)

蜀葵有檀心色,如牡丹。姚黄蕊则蜀葵也。(《本草》)23同注9,卷十四,第517页。

此段中生辰诗多处咏赞蜀葵之艳丽缤纷。如“花神呈秀群芳右”,称蜀葵为花神,并非虚言。颜延之《蜀葵赞》即有“渝艳众葩,冠冕群英”之言。24同注11,卷四十六,第416页。梁朝王筠《蜀葵花赋》中亦称“迈众芳而秀出,冠杂卉而当闱”。25同注24。南宋谢翱在《种葵葡萄下》中同将蜀葵比作花神:“天人下饮葡萄露,花神夜泣向天诉。”26同注24,第417页。此外,“朱炜储祥变叶新”一句言及蜀葵花色异变的生物特性。《广群芳谱》中记载:“原肥地勤灌,可变至五六十种色。有深红、浅红、紫、白、墨紫、深浅桃红、茄子蓝数色。”27同注24,第415页。而“如丹九转镇千春”则一语双关,既指蜀葵艳红之色,又暗喻谢皇后位居中宫,后妃之首的独尊地位。

蜀葵既如此多娇,自然是入画的绝佳题材。蔡绦《铁围山丛谈》中载有徐熙曾作《碧槛蜀葵图》,为王诜家藏,但阙其半,后为徽宗补全相赠的佳话。28“王晋卿家旧宝徐处士《碧槛蜀葵图》但二幅。晋卿每叹阙其半,惜不满也。徽庙默然,一旦访得之,乃从晋卿借半图。晋卿惟命,但谓端邸爱而欲得其秘尔。徽庙始命匠者标轴成全图,乃招晋卿示之,因卷以赠晋卿,一时盛传,人已惧异。厥后禁中谓之《就日图》者。”见[宋]蔡绦,《铁围山丛谈》卷五,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书,第1037册,第603页。存世以蜀葵为题或绘有蜀葵的宋代院体花鸟有《蜀葵图》(现藏于上海博物馆)、《蜀葵飞蝶图》(现藏于重庆市博物馆)、毛益(传)《蜀葵戏猫图》(现藏于日本奈良大和文化馆)、鲁宗贵(传)《蜀葵引蝶图》(现藏于台北故宫博物院)、李嵩《夏花篮图》(现藏于故宫博物院)、佚名《夏卉骈芳图》(现藏于故宫博物院)等。

除此之外,刊刻于1249年的《重修政和经史证类备用本草》中也有蜀葵图像。卷二十七“菜部上品”中收录有“蜀葵”,并配有插图,为典型的折枝图式(图8)。有趣的是,《百花图卷》中的蜀葵图(图9)与《重修政和经史证类备用本草》中的蜀葵图(按:《本草》中题为红蜀葵,即蜀葵)相比,一倚一正,然而在图式和形态上均十分接近。《重修政和经史证类备用本草》刊行于1249年,《百花图卷》作于1260年至1261年间,晚于前者十一年。《百花图卷》的画家在绘制蜀葵图时,是否有可能借鉴了《重修政和经史证类备用本草》中的插图?这种可能性不能排除,但难以确证。但至少,生辰诗的作者宋理宗在医药方面是略通一二的。这一点在下一段“黄蜀葵”的题诗中即有所体现。

图8 “红蜀葵”(出自《重修政和经史证类备用本草》)(左)

图9 《百花图卷》“蜀葵”(右)

第八段:黄蜀葵

秀里黄中推正色,叶繁芘足蔼清阴。

医经屡取为方妙,昼景惟倾向阳心。

在植物分类学中,黄蜀葵与蜀葵同目而不同族、属,其花色、叶片形态等均不相同。陈景沂在《全芳备祖》将黄蜀葵与蜀葵同收于“葵花”目中,但言明黄蜀葵与蜀葵的不同之处:

黄葵常倾叶向日,不令照其根。《说文》

黄葵,治便淋及催生。处处有之。春生苗叶。与蜀葵颇相似,叶尖狭,多刻缺。夏末开花,浅黄色。与蜀葵别种。……《本草》29同注23。

其中,黄蜀葵叶片“叶尖狭,多刻缺”的特征在画面中得到了充分地展现(图10)。比较此卷中“蜀葵”与“黄蜀葵”两图,可见各自的叶片特征十分明显。蜀葵叶片较圆,呈掌状,裂片较少;而黄蜀葵叶片尖狭,成披针形,裂片深且多,有5—9裂。由此可见作画者对植物外观的深入观察和了解。

图10 《百花图卷》“黄蜀葵”

在宋代小品院画中,黄蜀葵亦不乏见。上海博物馆藏有南宋《秋葵图》册页一幅,从花叶特征来看,图中花卉实为黄蜀葵。山东省博物馆藏有佚名《葵花图》扇面一幅,为1970年出土于邹县明鲁王朱檀墓,其中所绘葵花即为黄蜀葵,且其花瓣以金粉绘制,在宋画中极为罕见(图11)。其对幅题有草书七绝一首,传为宋高宗赵构所书(图12),诗曰:

图11 [宋]佚名,《葵花蛱蝶图》绢本设色,纵24.3 厘米,横 25.5 厘米山东博物馆

图12 《葵花蛱蝶图》,(传)赵构题诗

白露才过催八月,紫房红叶共凄凉。

黄花冷淡无人看,独自倾心向夕阳。

“独自倾心向夕阳”与《百花图卷》此段中“昼景惟倾向阳心”两句,都言及黄蜀葵向阳喜光的特性,即《说文》中所说“黄葵常倾叶向日,不令照其根”。这种向阳的特性为历代诗家所吟咏,如陆机《园葵》:“朝荣东北倾,夕颖西南晞。”并逐渐引申出忠君之隐喻,如杨巽斋《蜀葵》:“但疑承露矜殊色,谁识倾阳无二心。”杨万里《寄题程元成纷事山居三咏·葵心堂》:“卫足平生非我志,向阳一点只天知。”王镃《蜀葵》:“花根疑是忠臣骨,开出倾心向太阳。”此段中“昼景惟倾向阳心”一句亦含此意。

此外,正如上文所述,“医经屡取为妙方”一句还透露出诗作者知晓药理。北宋大观年间刊行的《大观经史证类备急本草》及其后于政和年间官方修订的《政和新修经史证类备用本草》卷二十七“菜部上品”中均收录“黄蜀葵花”,其描述文字与《全芳备祖》中所引《本草》之文字略有出入。30“黄蜀葵花治小便淋及催生,又主诸恶疮脓水,久不差(瘥)者,作末传(敷)之即愈。近道处处有之,春生苗叶,与蜀葵颇相似。叶尖狭,多刻缺。夏末开花,浅黄色。六七月采之,阴干用。”见[宋]唐慎微,《重修政和经史证类备用本草》,人民卫生出版社影印,1957年,第507页。

同时,《重修政和经史证类备用本草》中亦配有“黄蜀葵”插图(图13),其图式及形态与此段中“黄蜀葵”亦十分相似。对此现象的解释有三种思路:一是假定其中一者借鉴模仿了另一者;二是设想两者都源于同一个母本;三是承认此种相似纯属巧合。在本文的语境中,《重修政和经史证类备用本草》虽刊行于山西,在当时属金元境内,然而此书通过贸易及民间途径流入南宋亦非不可能。第二种可能是,当时南宋或存有某已佚版本之《证类本草》,《重修政和经史证类备用本草》与《百花图卷》中的蜀葵与黄蜀葵图均源于此版本。而就知识史的背景而言,有宋一代,帝王对医学的重视在中国历史上可谓空前绝后,“自古以来惟宋代最重医学”。31[清]永瑢等,《四库全书总目》卷一百四〈医家类二〉,中华书局,1999年,第878页。宋理宗本人尊崇理学,同时又崇信道教,这些都与他对医学的了解相辅相成。生辰诗中“医经屡取为妙方”已经透露出他的医药学素养。这几个条件的成立,为推测此卷中的两幅蜀葵图与《证类本草》插图之间的联系提供了想象的空间,然而在缺乏其它材料佐证的情况下,尚无法就两图之间的关联提出进一步的假设。

图13 “黄蜀葵”(出自《重修政和经史证类备用本草》)

第九段:胡蜀葵

蜀江濯锦一庭深,谁植芳根傍绿阴。

有似在朝臣子志,精忠不改向阳心。

“胡蜀葵”之名并不常见。周师厚《洛阳花木记》“草花”中记有胡蜀葵。黄庭坚有《戏答公益春思二首》,其中有“公家胡蜀葵,虽晚尚隐约”之句。而潜说友的《咸淳临安志》中则有“蜀葵有紫白黄红数种,小者名胡蜀葵”的描述,32[宋]潜说友,《咸淳临安志》卷五十八,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书,第1037册,第623页。记述了胡蜀葵的物种与外形,但十分含糊。

从此段画面中植物外观判断(图14),所谓 “胡蜀葵”实乃今日之“锦葵”。锦葵与蜀葵同属“锦葵目”“锦葵科”,但不同属,锦葵为“锦葵属”,蜀葵为“蜀葵属”。与黄蜀葵相比,锦葵与蜀葵之间具有更近的物种亲缘关系。无怪乎古人常把锦葵与蜀葵相提并论,如唐代陈藏器在《本草拾遗》中指出:“(蜀葵)小花者,名锦葵,一名戎葵,功用更强。”33[唐]陈藏器撰、尚志钧辑释,《本草拾遗》,〈辑释〉,安徽科学技术出版社,2002年,第292―293页。这与《咸淳临安志》中的描述实际上是一致的,都认为锦葵或胡蜀葵是蜀葵的小花品种。罗愿《尔雅翼》对锦葵外貌描述最为细致恰切:

图14 《百花图卷》“胡蜀葵”

荍,荆葵也。盖戎葵之类。比戎葵叶俱小,故谢氏曰:“荍,小草。多华少叶,叶又翘起也。”花似五铢钱大,色粉红,有紫文缕之,一名锦葵。34同注15,卷八,第91页。

“色粉红,有紫文缕之”是锦葵花区别于蜀葵花最明显的特征(图15)。此段画面中,画家充分表现出了锦葵小花、花瓣粉红色与紫色纹缕的特点,而对叶片的描绘也符合“比戎葵(按:即蜀葵)叶俱小”的描述。由此观之,“蜀葵”“黄蜀葵”“胡蜀葵”三段画面细致而充分地表现出了这三个邻近物种各自的外观特征,以及相互之间的联系,其精确程度不逊于现代的植物志图谱。

图15 锦葵(出自《中国高等植物》卷五,彩图41)

此段生辰诗中,“蜀江濯锦一庭深”以“蜀江濯锦”之典故,借蜀锦以喻锦葵花色彩之艳丽。唐人张何著有《蜀江春日文君濯锦赋》,或为此典出处。而“有似在朝臣子志,精忠不改向阳心”仍是以锦葵科植物向阳的特性,来借喻臣子的忠君之心。

第十段:阇提花

阇提花号出金仙,似雪飘香遍释天。

偏向月阶呈瑞彩,的知来自玉皇前。

这又是一种今人十分陌生的花卉名称,阇提为梵文之音译,显然此花名与佛教有关。“阇提花号出金仙”一句也指向佛教,不过其后“的知来自玉皇前”还是显露出宋理宗崇道抑释的倾向。《法华经》中将“阇提华香”列为诸香之一,但于其它信息只字未提。

宋人李纲有《渡海至琼管天宁寺咏阇提花》绝句三首,并题曰:

所寓天宁方丈后有阇提花数株,连月盛开,玉雪可爱。35[宋]李纲,《梁谿集》卷二十四,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书,第1125册,第727页。

宋人陈善《扪虱新话》中有对阇提花特征的描述:

南中花木有北地所无者,茉莉花、含笑花、阇提花、鹰爪花之类。……阇提花,微似栀子,香而色雪白。36[宋]陈善,《扪虱新话》卷十五,载《全宋笔记》,大象出版社,2012年,第五编第十册,第118页。

《全芳备祖》录有宋人郑松窗《阇提花》七言一首:

此花移种自招提,借佛为名识者希。

优钵曼陀果何似,并参香色问因依。37同注9,卷二十七,第738页。

明人陈道《弘治八闽通志》中提到阇提花的来源及特征:

阇提,南海种,商舶传入闽中,花晳白,而香胜如素馨,盖岩桂之流品也,《仙书》曰:“阇提花春”即此,亦名“蛇蹄”。38[明]陈道,《弘治八闽通志》卷二十五,〈食货〉,《四库全书存目丛书》,齐鲁书社,1996年,史部第177册,第686页。

以上记载对阇提花的描述较为接近,39然而在南宋释法云《翻译名义集》卷三中,另有一种对阇提花的解释:“阇提,此云金钱花。”金钱花古今一义,为常见菊科植物,其特征与上述其它文献对阇提花的描述有明显差异,与画面中所绘花卉亦大相径庭,故此说暂不予采纳。所指应为同一种花卉,从中可总结出阇提花的四个特征:其色雪白、其味芳香、形似栀子、产自南方。根据这些特点,并以画面中所绘花卉之外观特征为依据(图16),笔者以为此花实为今日俗称之“狗牙花”(图17、图18)。此花花朵晶莹洁白,清香俊逸,栽培于中国南部沿海诸省,并分布于印度、尼泊尔等东南亚国家。40傅立国等编,《中国高等植物》,青岛出版社,2012年,第9册,第98页。清人王钺《星馀笔记》中有对狗牙花的一段描述,道出此花“恶名”之由来,并指出其形色似栀子花,与《扪虱新话》中的记载相吻合:

图16 《百花图卷》“贽提花”

图17 狗牙花(出自《中国高等植物》卷九,夹竹桃科)

图18 狗牙花(出自《中国高等植物》卷九,彩图50)

别一种,枝干全类栀子,叶啻小,花作蕊时似狗牙,故俗名狗牙花。花开正白,双瓣而小,香味愈于栀子。以名恶,故不入清赏。然则名亦何可少耶?41[清]王钺,《星馀笔记》,清康熙五十三年刻世德堂遗书本,叶二十二。

清画家钱维城亦有诗咏此花,曰:

白雪抽牙绿玉翎,只输茉莉晚来馨。

名称难入嵇含谱,合补神农本草经。42[清]钱维城,《钱文敏公全集》,〈茶山诗钞〉卷十一,清乾隆四十一年眉寿堂刻本,叶八背至叶九正。

或因此花原广植于印度等东南亚佛教国家及中国南方,故宋明时人借“阇提”之梵称命名之,而北方中原人士罕有识者,故有郑松窗“借佛为名识者希”之说?而时至清代,“阇提”之名渐不为人知,而代之以“狗牙”之俗名以喻其外形?是耶非耶,有待方家指正。

第十一段:玉李花

仙观名花剪素琼,仙娥曾御宝车轻。

朅来月苑陪青桂,共拆芳葩捣玉英。

“玉李花”之名或始于宋代,程颐《程氏经说》卷四中有“常棣”目,曰:

常棣,今所谓玉李花。花萼相承甚力,故以兴兄弟。43[宋]程颐,《程氏经说》卷四,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书,第183册,第80页。

《小雅·常棣》为诗经中的名篇,首句为“常棣之华,鄂不韡韡。凡今之人,莫如兄弟。”程颐之解诗即由此出。“常棣”又作“棠棣”,《全芳备祖》前集卷七“花部”有“棣棠”目,其中有关于棠棣的记载:

棠棣,燕兄弟也。闵管蔡之失道,故作《棠棣》焉。(《毛诗序》)

今人称常棣花为“郁李花”,此名亦始于宋代,真德秀《大学衍义》曰:“常棣,棣也。今郁李花。”44[宋]真德秀,《大学衍义》卷八,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书,第704册,第187页。“郁”与“玉”同音,“郁李”即“玉李”。

然此段生辰诗以嫦娥月宫为题,与兄弟之谊全无关系,此处不再详论。

第十二段:宫槐(按:从此段开始,画面均无题目,现画题均为《石渠宝笈》所拟)

虬龙展翠舞宫槐,青翼凌云羽扇开。

侍辇九嫔趋玉殿,坤仪随佛下生来。

自古以来,槐树在中国文化中被赋予了丰富的内涵,体现为槐树崇拜文化。45参见[日]冈本不二明、林怡、姜波,〈唐代传奇和树木崇拜——槐树的文化史〉,《厦门教育学院学报》2004年第1期;关传友,〈论中国的槐树崇拜文化〉,《农业考古》2004年第1期。此段以槐树为题,因槐亦含祥瑞之意,可预兆兴衰。《后汉书·五行志》记载,汉灵帝熹平“五年十月壬午,御所居殿后槐树,皆六七围,自拔,倒竖根在上”。范晔注曰:“槐是三公之象,贵之也。灵帝授位,不以德进,贪愚是升,清贤斯黜。槐之倒植,岂以斯乎?”46[南朝宋]范晔,《后汉书》卷一百零四〈志第十四五行二〉,中华书局,1965年,第3299页。《世说新语》中,殷仲文感叹“槐树婆娑,无复生意”,亦从槐树中看到了没落衰败,不久果因谋反之罪名而被处死。槐树亦为神异之树,《太公金匮》载:“武王问太公曰,‘天下神来甚众,恐有试者,何以待之?’太公曰,‘请树槐于王门内,有益者入,无益者距之。’”47[唐]欧阳询编,《艺文类聚》卷八十八,〈木部上〉,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书,第888册,第777页。

除此祥瑞神异之语境外,前人亦有诗句以龙比槐,如东坡有诗曰:“风动槐龙舞交翠。”梅尧臣有七律《宫槐》一首,其诗曰:

汉家宫殿荫长槐,嫩色葱葱不染埃。

天仗龙旗穿影去,钩陈豹尾拂枝来。

此段生辰诗中“虬龙展翠舞宫槐,青翼凌云羽扇开”二句即与此诗意趣相近。

第十三段:三星在天

祥开椒閫耀珠躔,初度南熏入舜弦。

环佩锵锵端内则,与天齐寿万斯年。

“三星在天”为古代观星授时之术语,语出《诗经·唐风·绸缪》:“绸缪束薪,三星在天”;“绸缪束刍,三星在隅”;“绸缪束楚,三星在户”。“三星”究竟为何三星,历来各家持说各异。48如《毛诗传》主张为“参宿三星”,郑玄、朱熹《诗集传》、王质《诗总闻》主张为“心宿三星”;近人陈子展《诗经直解》提出为“河鼓三星”,朱文鑫《天文考古录》融合三家之说,认为《绸缪》首章“绸缪束薪,三星在天”,指参宿三星;二章“绸缪束当,三星在隅”,指心宿三星;末章“绸缪束楚,三星在户”,指河鼓三星。近人王建堂〈《绸缪》星象实地观测与多元辩证〉在比较各家之说后,经过天文计算与实地观测,确定“三星”为参宿三星。

无论“三星”作何解,“三星在天”均与男女恋爱婚嫁有关。然而《百花图卷》既为贺寿之礼,且以此段生辰诗内容观之,皆为赞咏祥瑞与皇后威仪之辞,与《绸缪》中“三星在天”之象征含义似无甚关联。此“三星在天”之题见于《石渠宝笈》,乃后人所拟,而此段画面漫漶损裂之迹较为严重。就笔者现有的图片资料来看,可见画面中部绘有一星,形小而色淡,其上方偏左位置还有另一星隐约可见,色彩更为黯淡,而第三颗星之位置则难以确认(图19),故其原画题是否确为“三星在天”,还有待掌握关于原作的进一步资料后再下结论。49若此段主题确为“三星在天”,则笔者不揣浅陋,认为此三星并非参宿三星,而有可能是“女床三星”。“女床”为中国古代星官名,指皇帝后宫,属三垣中之天市垣,在八十八星座中属武仙座。女床星官共由三星组成,分别为女床一,武仙座π,视星等3.19;女床二,武仙座69,视星等4.66;女床三,武仙座ρ,视星等4.17。其中女床一较为明亮,女床三较暗,而女床二最暗,较难观测。在中国古代占星术中,“女床三星”主管后宫女事,与此段主题吻合。《晋书·天文志》中载:“女床三星,在纪星北,后宫御也,主女事。”《唐开元占经》“女床占八”条中记曰:“石氏曰:‘女床三星,在天纪北。……侍皇后,随从以时御见者。’《黄帝》曰:‘女床星,后宫御也,嫔妾所居宫也;其星欲明,大小相承,如其故,则后妃安,宫人吉;星若微小不明,非其常处,嫔妾不安,其宫有忧。”郑樵在《通志·天文略》中亦记曰:“女床三星,在天纪之北,为后宫御女,主女事,明则宫人恣意,常则无咎。”由此推论,画面中一星光较亮,一星黯淡,与“其星欲明,大小相承,如其故,则后妃安,宫人吉”的星象正相吻合,而此段生辰诗中“环佩锵锵端内则”也正是此意。且三星中女床一较亮、女床三较暗、女床二难以观测的区分,也符合画面中目前可见的两个天体的明暗度特征。其中,画面正中之星对应女床一(武仙座π),其上方偏左之星对应女床三(武仙座ρ),而女床二(武仙座69)较难观测,故在画面中难觅其踪。此外,明《天元玉历祥异赋》中“云气入女床星占”一条记曰:“天文录曰,女床主后宫御女也,黄入后宫有福;白入有丧;黑入有死者;青入宫女多疾病。”此段画面中,中间星体下绘有缭绕之云气,其色赤黄,符合这里所说的“黄入后宫有福”之象,可为“女床三星”之说再添一佐证。

图19 《百花图卷》“三星在天”

第十四段:旭日初升

楼台日转排仙仗,汉岳云开拥寿山。

此段生辰诗主题及诗句均平常无奇,而画面为典型之马远风格。徐邦达将此画定为马麟所画,并为其用笔纤弱一路,与此段画面之风格、用笔吻合。值得注意的是,此段画面中所描绘的红日初升的景象,在存世宋画中甚为罕见。

此外,此段生辰诗中最后一字“山”缺末笔,不知避何讳,徐邦达亦曾指出此问题,未有解答。

第十五段:桃实荷花

莲开花十丈,桃熟岁千年。

此句并非理宗所作,而是摘自杨炎正《寿宫使余丞相》。杨炎正(1145—?),字济翁,庐陵(今江西吉安)人,乃杨万里之族弟,与辛弃疾交谊甚厚,多有酬唱。其词清俊不俗,有《西樵语业》一卷。《全芳备祖》前集卷十三“岩桂花”目下录有杨炎正七言律诗二首。

《石渠宝笈》中将此段题目拟为“桃实荷花”,此亦为祥瑞之名,典出宋代名臣洪皓所建之“三瑞堂”。洪皓为宁海县主簿时,因时有桃实、荷花、竹竿连理之瑞,已而生子洪适,故建堂并名为“三瑞堂”。50[宋]王象之,《舆地纪胜》卷十二,浙江古籍出版社,2012年,第2册,第472页。后洪适亦官至右丞相。此段生辰诗以桃、莲贺寿,或借此典故为题。

第十六段:海水

垂祥纷可录,俾寿浩无涯。

此句亦非理宗所作,而是摘自韩愈《奉和杜相公太清宫纪事陈诚上李相公十六韵》。《石渠宝笈》将此段题目定为“海水”,然而不论是画面中之物象,还是生辰诗中“垂祥纷可录”一句,都与海水无关。“垂祥”,即天降祥瑞之意。道藏经典《灵宝无量度人上品妙经》中即曰:“垂祥降禧,浮空自来。”51佚名,《灵宝无量度人上品妙经》卷,涵芬楼影印本,1923年,第31页。宋真宗大中祥符元年,戚纶曾上疏曰:

臣遐稽载籍,历考秘文,验灵应之垂祥,顾天人之相接。……上天降鉴,瑞谍昭锡,……载命侍从,摹写祥符,勒於嘉玉,藏之太庙。52同注17,卷三百六〈列传第六十五〉,第10105页。

戚纶不仅以天降祥瑞之词上奏,并建议将祥瑞勒于嘉玉,传于万世,构成了宋代图载祥瑞之传统中的一页篇章。

此外,宋李昉《文苑英华》“为纳言姚璹等贺瑞石表”有“故能使三精孚德,七庙垂祥,频降灵符,屡彰潜祉”之语。53[宋]李昉,《文苑英华》卷五百六十四,清武英殿聚珍版丛书本,叶五。

从画面内容来看,其中物象应为祥云紫气之类。南朝宋田锡《进贺圣节》中曰:

右臣伏:以上帝垂祥,圣人诞庆,当紫气充庭之日,是黄金为寿之辰。54[宋]田锡,《咸平集》卷二十六,〈奏状一〉,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书,第1085册,第525页。

唐人常衮《中书门下贺太原紫云见表》中曰:

昨正月二十九日启告,其时有紫云见,兼金奏之声者。臣闻庙貌尊严,所以追孝,天地明察,则必垂祥。55《全唐文》卷四百十五,清嘉庆内府刻本,叶十七至叶十八。

《宋会要辑稿》载,北宋政和五年二月七日,天上“……云色,有如龙凤之形,亦是为祥云,谓地气润所作成也”。而徽宗命其名曰“五色瑞云”。56[清]徐松辑,《宋会要辑稿》第五册〈瑞异一·祥瑞杂录〉,上海古籍出版社,第2640页。宋孝宗淳熙二年,有臣僚进言:“冬至朔旦,天地休明,云彩绚烂。”57同注56,第五册,〈瑞异一·天瑞·庆云〉,第2588页。

此外,又载宋高宗绍兴十九年十一月十四日冬至,高宗祭天地于圜丘,夜晚有彩云出现,与星月同辉:

逮于太庙、圜坛行事之际,不唯皓月流空,星宿明润,乃至迥野无风,万籁收息,天气晏温,乐声和畅。及御端门肆赦,有彩云见于端门及直于鸡竿之上。都城士庶,观者如堵,万口一词,赞叹欢喜。58同注56,第三册,〈礼二十八〉,第1279页。

其后,太史局令又启奏建议将此祥瑞载入史籍:

又太史局令胡平言:“……逮回銮肆赦,有红青红黄彩云在上。皆为祥应之象,乞宣付史馆。”并从之。59同注58。

不论是紫气还是祥云,在古人眼中均为祥瑞,且与寿诞、皇帝之德行有关,均符合《百花图卷》的创作语境。此段画面中云气呈青、黄、赤等色,略有龙凤之形(图20),兹认为以“祥云”为题较为恰切。实际上,早在吴其贞那里,他便认为此段所画为云气,故记有“画天日云三则”60同注1。之语,其中“云”指的就是此段。

图20 《百花图卷》“海水”

第十七段:瑞芝

千叶芝呈瑞,三河玉效珍。

灵芝自古即为长寿的象征,亦为史书中常见之祥瑞,宋史中以灵芝为祥瑞的记载更是不胜枚举。《宋会要辑稿》中所载祥瑞以灵芝数量为最,其中有金色、赤红、粉黄、莹白色者,有生多叶、多层、连枝者,有状如仙人手、祥云者,有重达九斤八两者,可谓五花八门。徽宗尤好祥瑞,致使“上于御府者芝草五千余本”,而据蕲州所奏,蕲水县界内遍地有芝草生,“收采到大小不等共一万二千六十枝”,而其中最奇者为“紫色,生九枝”。61同注56,第2605页。南宋光宗曾向臣下宣示《慈福宫芝草图》,并制《芝草诗》,称:“芝草之生,实慈福寿祉之祥,寿皇诚孝之应。”62同注56,第五册,〈瑞异一·物瑞·芝草〉,第2590页。

芝草以叶多者为佳。此段生辰诗中“千叶芝呈瑞”自然是虚指,而画面中灵芝生有七叶,亦堪称奇珍。《百花图卷》以瑞芝收尾,与其贺寿之创作意图最为贴切。

三 文化史的语境

十七段画面,二十一首(句)生辰诗,《百花图卷》为今人呈现了一种独特而有趣的南宋皇帝赐予皇后的寿礼形制。而对其含义的考察,亦应首先将其置回“祝寿”的历史情境之中。

作诗贺寿,是古人祝寿活动中不可或缺的文化活动。南宋时期的贺寿文化,可从“寿词”创作之兴盛略窥一斑。据统计,全宋词中南宋仅寿词就约有两千三百余首,约占宋词总数的十分之一。63李红霞,〈论南宋寿词的兴盛及其文化成因〉,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2002年第4期,第57页。宋代有以物为寿之风尚,四时花卉、松鹤桃龟自然成为寿词惯见的题材,数量既夥,则难免雷同。是当时甚至已有专门的词论指出,作贺寿之词要立意新奇,避免选题老旧、陈词滥调:

难莫难于寿词,倘尽言富贵则尘俗,尽言功名则谀佞,尽言神仙则迂阔虚诞,当总此三者而为之,无俗忌之辞,不失其寿可也。松椿龟鹤,有所不免,却要融化字面,语意新奇。(张炎《词源》卷下)

寿曲最难作,切宜戒寿酒、寿香、老人星、千春百岁之类。须打破旧曲规模,只形容当人事业才能,隐然有祝颂之意方好。(沈义父《乐府指迷》)

在皇家庆诞活动中,百官进献祝寿诗文当然是其中重要的环节之一,“尝逢诞节,咸献诗讼”。64[宋]陈傅良,《陈傅良先生文集》卷四十一,浙江大学出版社,1999年,第518页。《百花图卷》中的生辰诗虽大多为理宗本人所作,然亦产生于南宋士大夫好作寿词的文化氛围之中。而贺寿的对象,即谢道清本人此时身居皇后之位已历三十三载,不论是地位还是威望,在后妃中都无人可及,此番五十寿诞庆贺之隆重当在情理之中。在后来的度宗时期,谢道清已身为太后,史料中有对其寿诞庆贺仪式的记载,道场、满散、斋筵、百官进贺、放生、赐宴等仪式隆重而繁缛,其规模与流程堪比皇帝生辰圣节:

初八日,寿和圣福皇太后圣节。前一月,尚书省、枢密院文武百僚,诣明庆寺启建祝圣道场,州府教集衙前乐乐部及妓女等,州府满散寿进仪范。……初四日枢密院率修武郎以上,初六日尚书省宰执率宣教郎以上,并诣明庆寺满散祝圣道场,次赴贡院斋筵。帅臣与浙西仓宪及两浙漕,率州县属官,并寄居文武官,就千顷广化寺满散祝圣道场,出西湖德生堂放生,然后回府治,锡宴簪花,其礼仪盏数,与御宴同也。65[宋]吴自牧,《梦粱录》卷三,〈皇太后圣节〉,清嘉庆十年学津讨原本,叶一正。

这虽然是谢道清身为太后而享受的待遇,但也可藉此参想,其五十寿诞庆贺之隆重亦自当非常。此幅《百花图卷》正是在这样的贺寿庆典中,同其它许多寿礼一道,被献予谢道清的。

而《百花图卷》真正耐人寻味之处,在于其题材的择取。正如前文所述,南宋祝寿诗词数量极大,而如何避免选题和词意之雷同,自然是诗家斟酌推敲之所在。如何避免常见的松椿龟鹤、梅兰海棠、水仙牡丹之类,而又遵循以物为寿的风俗,宋理宗作为《百花图卷》生辰诗的作者,显然刻意选取了一些较为冷僻的题材,如“寿春花”“望仙花”“阇提花”“胡蜀葵”,而其中如“黄蜀葵”“玉李花”也较少出现于生辰诗之中,这是一个值得注意的现象。

对自然造物的搜集、分类、研究与描述,这便是古人所治之“博物学”。作为皇帝赐予皇后的寿礼,在生辰诗的选题上自然要表现出过人的品味,使其不落窠臼、独树一帜,就需运用到博物学的功夫。在这一点上,《百花图卷》中诗、画之作者正是表现出了非同一般的博物学兴趣与素养。而同时,若要举出南宋时期最重要的博物学著作,则由陈景沂编著,有“世界最早的植物学辞典”66吴德铎,〈《全芳备祖》跋〉,载《全芳备祖》卷末。之誉的《全芳备祖》自当首屈一指。不难发现,在《百花图卷》与《全芳备祖》之间呈现出一种有趣的对应关系。《百花图卷》前十一段中所出现的花卉,也全数出现于《全芳备祖》之中,其中绝大多数均以专目列出(按:其中仅“西施莲”例外,三种蜀葵均列于“葵花”目中,“玉李花”以“棣棠”之名列出),而其中的“寿春花”“望仙花”“阇提花”三种花卉在类书中仅见于《全芳备祖》。

如果说上述现象尚可用巧合来解释的话,那么年代上的重合则进一步指向了两者的关联。根据陈景沂在《全芳备祖》自序中的表述,有学者推测其书约脱稿于1225年理宗即位时至1230年之后不久。67“余束发习雕虫,弱冠游方外,初馆西浙,继寓京庠,暨姑苏、金陵、两淮诸乡校,晨窗夜灯,不倦披阅,记事而提其要,纂言而钩其玄,独于花果草木尤全且备。”成书年代推测见程杰,〈《全芳备祖》编者陈景沂生平和作品考〉,《绍兴文理学院学报》2013年第6期,第72页。又根据《全芳备祖》自序所署理宗宝祐四年(1256),可知此书刊刻于1256年之后至南宋末年之间。68详细考证见程杰,〈日藏《全芳备祖》刻本时代考〉,《江苏社会科学》2014年第5期。而《百花图卷》中生辰诗的干支起讫年代为1239至1260年,画卷作于1260至1261年间。两者比较,可发现生辰诗均作于《全芳备祖》成书后不久的二三十年间。

其三,韩境在《全芳备祖》序中尝记曰:

名公钜卿,嘉叹不少置,尝以呈天子之览。陈君不可谓不遇矣。69韩境,〈《全芳备祖》序〉,载《全芳备祖》。

韩境此序作于宝祐元年(1253),也就意味着此前《全芳备祖》的抄本曾流传至公卿之手,乃至呈交宋理宗御览。私撰之书能得皇帝亲览,这在当时实在非同小可。就在约一个世纪前,郑樵身负巨帙之《通志》,徒步千里,先后四次来到临安,为的就是向高宗献书,足见此事之不易。韩境在序言中又添上一笔,强调陈景沂“不可谓不遇”,当非虚言。那么我们基本可以相信韩境,认为《全芳备祖》曾进献于宫廷,亦可能得到过宋理宗的注意。这一献书行为应发生在《全芳备祖》脱稿的1230年前后至1253年之间。

面对这些证据的诱惑,我们是否可以凭借历史想象,断定《百花图卷》与《全芳备祖》之间存在直接的联系?深居宫中的宋理宗,是否会将《全芳备祖》作为他了解外界自然的指南读物,以至于在择取生辰诗的题材,甚至在斟词酌句时,都会翻阅《全芳备祖》以资参照呢?笔者认为,在目前缺乏其它材料有力支撑的情况下,得出这样确切的结论还为时过早。然而至少可以肯定的是,《百花图卷》的形成,与那个时代以《全芳备祖》为代表的浓厚的博物学氛围是密不可分的。

关于博物学在宋代的勃兴,早已有此领域的学者作出专论,无需笔者赘言。70参见李约瑟,《中国科学技术史》,第六卷《生物学及相关技术》,第一分册“植物学”,科学出版社,2006年;罗桂环、汪子春主编,《中国科学技术史·生物学卷》,第四章,科学出版社,2005年;王毓瑚,《中国农学书录》,中华书局,2006年;罗桂环撰〈宋代的“鸟兽草木”之学〉,《自然科学史研究》2001年第4期;温志拔,〈宋代类书中的博物学世界〉,《社会科学研究》2017年第1期。南宋时期,理学的繁盛成为进一步推动博物学发展的思想力量。从“多识”到“格物”,博物学从早期的名物之学发展为研究物性之实学,表现为当时的文人重视以实证的方式来观察自然生物,并将观察经验予以收集整理,如郑樵所言,“必广览动植,洞见幽潜,通鸟兽之情状,察草木之精神”71[宋]郑樵撰、王树名点校,《通志二十略·通志总序》,中华书局,1995年,第10页。,“与田夫野老往来,与夜鹤晓猿杂处,不问飞潜动植,皆欲究其性情”72《通志二十略·昆虫草木略》,第1981页。。

而同时,与作为自然科学母体之一的西方近代博物学所不同的是,中国古典学术语境中的博物学仍是一门“人学”,吟咏比兴、托物寄情是博物图像志中不可或缺的部分,其内容既源于自然世界,也无法割断与人文之间的渊源;既关照当下的自然环境,也注重对往昔知识的整理与回顾。《全芳备祖》每一种植物下分列“事实祖”“赋咏祖”“乐府祖”,其中“事实祖”《事实祖》,下分碎录、纪要、杂著三目,收录与此种植物有关的各种文献资料,言其性状与掌故,及赏鉴趣味;“赋咏祖”收录吟咏之诗、联、歌、赋;“乐府祖”所录均为词。这种编撰体例本身,便展现出中国古典博物学在南宋时期所具有的格物意旨与人文底色,即陈景沂所谓之“物推其祖,词掇其芳”。反观《百花图卷》,高度自然主义的图像与引经据典的吟咏构成了自然与人文之间的对话,其中旨趣以及所反映出的博物观念的整体框架与《全芳备祖》如出一辙。

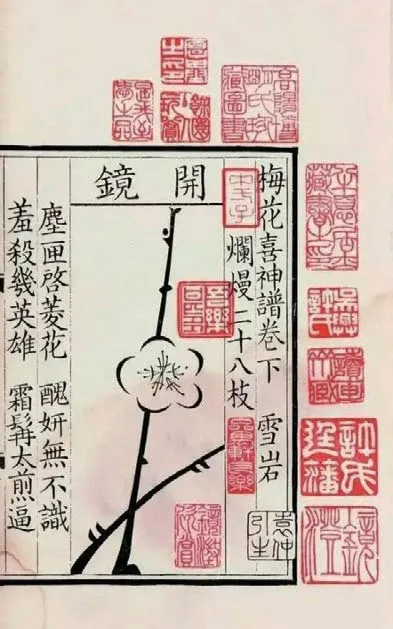

成书于理宗朝嘉熙二年(1238)年的《梅花喜神谱》便是产生于这样的学术氛围之中。李约瑟在谈到这部书时,一方面肯定作者宋伯仁“是一位艺术家”,另一方面又如同一位植物学家那样,“对梅花从第一个花蕾展开到结果实、直至花瓣全部脱落的各个阶段都十分细致地绘了图”,73《中国科学技术史》,第六卷《生物学及相关技术》,第一分册“植物学”,第357页。从而使这部书既是一部具有艺术价值的画谱,又成为一部具有博物学价值的植物志图谱(图21)。《梅花喜神谱》《百花图卷》与《全芳备祖》均产生于理宗朝,而尤为值得注意的是,《梅花喜神谱》与《百花图卷》都采用了名、图、诗相配的手法。《百花图卷》虽为长卷,但每一段的形制与《梅花喜神谱》这样的图谱几无二致。

图21 [宋]宋伯仁,《梅花喜神谱》书影

此外,如果以前文中所提到的各版本《证类本草》来进行比对,则可发现这种图谱形制之由来。我们如果拿《百花图卷》种的一段,与《证类本草》中的一幅插图来比较,两者在构图、形制上的相似性不言而喻。前文所举“蜀葵”“黄蜀葵”两图,已充分说明《百花图卷》的图式与《证类本草》之间的渊源。如果还要再举一个例子的话,那么成书于南宋宁宗嘉定十三年(1220)的《履巉岩本草》是一个极好的参照。此书由内官王介编绘于临安,绘制极精,是一部典型的集欣赏与研究价值于一体的植物图谱。74关于此书中图像的研究,可参见许玮,〈《履巉岩本草》与南宋本草图〉,《新美术》2015年第12期。此书每种植物下有题名和彩绘插图(图22),并配有文字描述,版页形制沿袭了《本草》的体例,《百花图卷》亦与之极似。并非巧合的是,从成书年代来看,《履巉岩本草》与《梅花喜神谱》相距十八年,与《百花图卷》相距四十年,与《全芳备祖》相距十余年。就地域范围而言,《履巉岩本草》成书于临安府内,凤凰山慈云岭一带;《百花图卷》出自皇宫,为宫廷画家所绘;《梅花喜神谱》刊刻于浙江金华;而《全芳备祖》的作者陈景沂为“天台”人,其家乡地处浙东一带。75关于陈景沂籍贯的详细考证,可参见程杰,〈《全芳备祖》编者陈景沂姓名、籍贯考〉,《南京师大学报(社会科学版)》2015年第6期。综合这些信息,可以让今人遥想,至少在13世纪前期至中叶时的南宋,在以都城临安为中心的周边府县,具有着浓厚的博物格致之学的氛围,且博物图谱在图式与版式上存在着明显的类同性,可供人推测它们之间的传播与借鉴关系。

可见,若与其它存世宋代花鸟画相比,《百花图卷》独特的图文编排方式几无他例;但若与《证类本草》《履巉岩本草》《梅花喜神谱》相比,则十分接近。从这个意义上来说,《百花图卷》更接近于一幅长卷形式的博物志图谱。对于此种图、文排布方式,巫鸿称之为“图录式”设计:“一整幅构图由若干单元组成,每一单元包含一个图像和一段相应榜题。每个形象都相当规范化而且自成一体,缺乏任何背景和环境表现。我们可以把这种形式称作为‘图录式’[cataloguing style]的设计,其在古今中外的动植物图典中屡见不鲜。”76巫鸿著,柳扬、岑河译,《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》,三联书店,2006年,第94―96页。

《百花图卷》中的生辰诗,正是起到了类似于“榜题”的作用。因此,不妨将《百花图卷》中错落的图文编排视为一种“带注释的图像”或“图像文本”77同注76,第254页。。而这种形制不仅在动植物图典中甚为典型,其滥觞更可追溯至汉代以来的“祥瑞图”或“瑞应图”,其形式可参照现存的武梁祠“祥瑞石”(图23),以及公元6世纪的P.2683号敦煌“瑞应图”残卷(图24)。这种形式上的相似性,也暗示了《百花图卷》与“祥瑞图”的渊源关系。实际上,《百花图卷》后六段中所出现的正是传统的祥瑞题材,如天象、带有吉祥寓意的物产等。它指向了传统博物学的另一种面相:即作为通过物来理解天、人之关系的知识途径,博物学中还包含了大量的灾异、符瑞、谶纬、鬼神此方面的内容。“祥瑞”作为王朝兴衰、人事休咎的征验,其观念成为古人对自然造物的重要认知方式之一。作为宇宙间万物生灵中的一员,鬼神灵异、山川草木、禽兽鱼虫在古人眼中并无本质性的区别,正如晋人崔豹所言“夫生而有识者,虫类也;生而无识者,草木也;不生而无识者,水土也;不生而有识者,鬼神也”(《古今注》)。在唐宋时期众多类书之中,神异、祥瑞与虫鱼草木均一并收入,如《艺文类聚》中即有“灵异部”“草、果、木、鸟、兽、鳞介”各部、“祥瑞部”与“灾异部”。至北宋时的《太平御览》,“神鬼”“妖异”两部在前,其后便是“兽、羽族、鳞介、虫豸、木、竹、果、菜茹、象、药、百卉”各部。尽管从北宋开始,博物学渐以经验主义为主流,而谶纬之说渐受冷遇,仅作为帝王的政治工具或民间方术而存在,正如欧阳修所说:“谶纬之书,已相杂乱,怪奇诡僻,所谓非圣之书。”78[宋]欧阳修撰、李逸安点校,《欧阳修全集》,中华书局,2001年,第1707页。但同是欧阳修,在《洛阳牡丹记·花品序第一》中也谈到,草木之华得天地之气,而气“推于物”,则为形,而后又说到:“不常有,而徒可怪骇不为害者曰妖,语曰:天反时为灾,地反物为妖,此亦草木之妖,而万物之一怪也。”实际上,宋人笔记中仍充斥着大量有关天、物相感的记述,在理学的认知框架内,古老的天命感应观念仍然深刻地塑造了宋人的自然知识与宇宙想象。尤其在史书叙事中,祥瑞作为国祚兴衰之征象,仍具有不可低估的重要意义。《宋会要辑稿》中便列有“瑞异”类,而郑樵编排《通志》时,亦将“灾祥略”列于“昆虫草木略”之先。

图23 “木连理”,武梁祠屋顶画像

图24 敦煌P2683号“瑞应图”残卷(局部)

正因于此,“以图载瑞”作为一种特殊的政治工具,在专为帝后贵胄所观赏的宫廷绘画中具有独特而不可或缺的地位。如在五代后蜀时:

蜀孟氏时,苑中忽生百合花一本,数百房,皆并蒂。图其状于圣寿寺门楼之东颊壁间,谓之《瑞百合图》,至今尚存。乃知草木之妖,无世无之。79[宋]陆游,《老学庵笔记》卷三,《宋元笔记小说大观》,上海古籍出版社,2007年,第3479页。

时至宋代,无论是宋徽宗的《宣和瑞览册》(按:现存作品包括《瑞鹤图》《五色鹦鹉图》《祥龙石图》),还是宋高宗的《中兴瑞应图》,所传承的正是这一“以图载瑞”的宫廷绘画传统。并非巧合的是,上述几件绘画作品,也都无一例外地采用了图文相杂的“图录式”设计。其中,《宣和瑞览册》如同本文所讨论的《百花图卷》一样,兼具博物与祥瑞的意味。而《百花图卷》中的六段祥瑞图,也应被置于这一思想史与政治图像史的语境之中,方能彰显其传统与意涵之所在。身为一国之后,其寿礼必须借祥瑞之物象,方能凸显其尊贵的地位;而也只有如帝、后这样特殊的身份,才有资格将个人之寿诞与象征天命国运的祥瑞作如此紧密的联系。

因此,如果从这一角度来考虑《百花图卷》中一个有趣的现象,即前十一段以花卉为题的画面均题有名称,而后六段祥瑞题材画面均无题名,则或可得到合理的解释。博物学一方面是源自《诗经》与《尔雅》的名物之学,注重名、物两者之契合,故而植物的名称本身显得十分重要;而另一方面,博物学又具有“以物应瑞”的观念传统,注重祥瑞的物象本身及其征验,而名称为何,倒在其次了。故而《百花图卷》前十一段之有题与后六段之无题,正是反映出“名”在博物学的“名物”与“瑞应”两种传统中,其重要性的高低之别。同时,此卷的整体布局,也与南宋时期博物学的知识架构相呼应:在当时的博物学体系中,祥瑞虽已退居次席,但仍是其中不可忽视的要素。尤其在这样一份宫廷皇室寿礼中,其特殊的象征性就显得尤为重要。它虽排列于植物图典之后,但也更恰切地传达出祝寿的意图,让全卷在天、物、人的感应与浑然中戛然而止。

四 余论

宋理宗在位时推崇理学,故其庙号曰“理”。理学以格物为要,理学的繁盛,为当时博物学的发展提供了有利的思想氛围,《百花图卷》的构思与方案便与这样的氛围有着密不可分的联系。此卷由理宗授意制作,以理宗所作生辰诗为画题,再由某位不知其名的宫廷画家绘制完成。而这位画家也并非画院中的名手,但其所长在于绘制如博物志图谱般的插图,而这种效果正是宋理宗所需要的。因此,这张由皇帝赐予皇后的重要寿礼,其风格技法却令惯见于南宋院画者感到陌生,如吴其贞所评“无画家气”,80同注1。又如杨仁恺认为此画风格“陌生”“富有民间色彩”,甚至根据此画之风格,推断“也许南宋画院之外,还有另一个画派存在”。81同注6,第114―115页。这一切或许正如此画对题材的选择一样,是宋理宗为追求新颖而出人意料的效果,而刻意为之的吧。

今人可以从两个层面来考察《百花图卷》的创作语境与意涵。首先,作为一份寿礼,这件作品在人情层面的意图与功能是通过诗、画内容的呼应,尤其是每一段主题在往昔的文化史中的象征含义而达成的;另一方面,作为一份特殊的,由皇帝赐予皇后的寿礼,《百花图卷》包含了博物的知识与祥瑞的观念,显示出赞助人独特的趣味,与被赠与者尊贵的身份,从而使其成为与《宣和瑞览册》等宫廷祥瑞图像同出一脉,具有博物学图谱性质的长卷,其形制与题材呼应并呈现了南宋时的博物学氛围。借用潘诺夫斯基的话来说,普遍的文化象征史[History of cultural symptoms or symbols in general]的意义是作者在“无意识”中浓缩于作品之中的。82Panofsky,Erwin.Studies in Iconology.Harper & Row,1972,pp.7-16.《百花图卷》的设计者与绘制者或许并未认识到,他们的构想与创作不仅达到了“祝寿”的意图,也在不经意中勾勒出南宋博物学的整体面貌:藉以“穷神变、测幽微”的图像,藉以托物比兴的诗词,藉以建构天人性命之联系的瑞物,三者通过各自的方式表达出宋人对自然的探究,对人与宇宙的关系的思考。无论其作者为何人,这件佚名之作都丰富且激发了今人对南宋文化史的感知和想象,让我们以视觉的方式,于图像之内品察隐含其中的人情与观念。