囊性肾癌误诊肾囊肿1例报告

乔少谊,陈兴发

(1.空军第九八六医院泌尿外科,陕西西安 710054;2.西安交通大学第一附属医院泌尿外科,陕西西安 710061)

肾细胞癌呈巨大囊肿表现患者少见,易造成漏诊、误诊。空军第九八六医院收治1例不典型病例,现报告如下。

1 病例报告

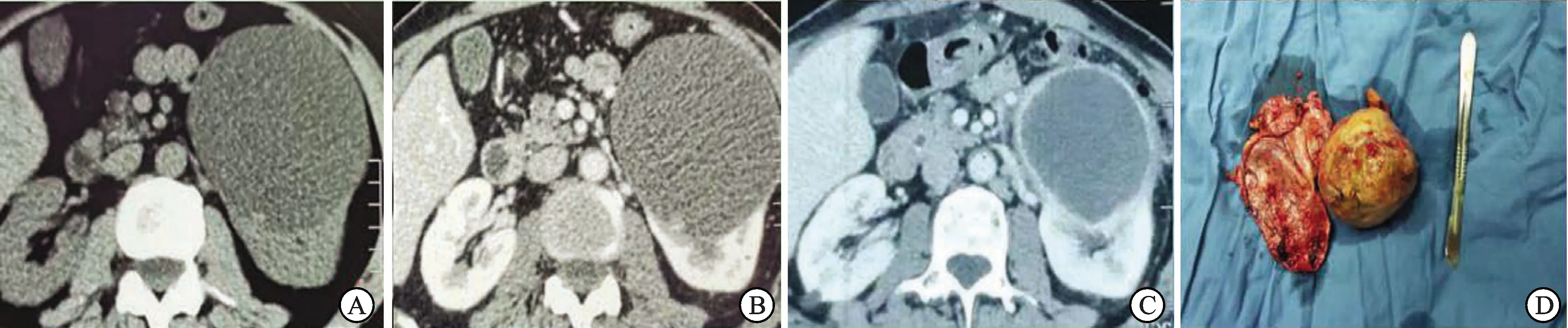

患者男性,64岁,因“左侧腰腹部胀满不适1周”于2019年2月18日入院。身体消瘦,近10余年来体重无明显变化。既往体检发现左肾囊肿10余年,B超提示囊肿逐年增大。入院时生命体征平稳,心脏及肺部查体未见异常;腹部:左侧上腹部可触及拳头大小包块,无明显压痛,余查体未见明显异常。入院后查B超提示左肾囊肿,最大径约11 cm,后行计算机断层扫描(computed tomography,CT)示:左肾上极囊肿(图1A、B);各项化验检查未见异常。诊断:肾囊肿。患者及家属要求穿刺治疗,遂在B超引导下行肾囊肿穿刺抽液+无水乙醇注射治疗,抽出囊液约800 mL,开始囊液呈琥珀色,终末穿刺液呈暗红色。囊液病理报告:未查见瘤细胞,生化结果符合囊液表现。

患者术后第3、5、7天复查B超提示囊肿逐渐增大,于1个月后在外院再次穿刺、无水乙醇注射治疗,并留置F14引流管,穿刺液病理未查见肿瘤细胞。穿刺3周后复查B超,囊肿萎缩,遂拔管。拔管后2周,B超检查提示囊肿再次增大,复查增强CT提示囊壁较前明显增厚(图1C),建议患者住院并行开放手术探查,术中见左肾周围粘连明显,充分暴露肾脏后,见肾上极囊性包块,其囊性包块基底部呈实性,考虑肾肿瘤,行肾部分切除,术后剖开囊肿,囊内多房形成,囊肿下方可见实性包块(图1D),术后病理诊断:左肾透明细胞型肾细胞癌(ISUP Ⅱ级),未侵及肾背膜。术后随访至投稿1年余,患者一般情况可,未见复发。

A:第1次穿刺前平扫CT;B:第1次穿刺前增强CT;C:第2次穿刺引流拔管后增强CT;D:肾部分切除标本。

2 讨 论

囊性肾细胞癌是一种临床较少见的肾癌类型,难与复杂良性囊肿、肾癌囊性变等相鉴别,易被误诊。有文献报道将囊性肾癌分为单房囊性肾癌、多房囊性肾癌、肾癌囊性变及单房性肾囊肿附壁癌结节4种类型[1],但2004版WHO肾肿瘤分类将多房性囊性肾癌划为肾细胞癌的一个独立类型,未再提及囊性肾癌的概念[2],2016年WHO/ISUP最新病理分型将多房性囊性肾癌更名为低度恶性潜能多房性囊肿瘤,其形态学诊断标准为肿瘤完全多房性囊性,内衬单层肿瘤细胞(偶见复层),细胞核WHO/ISUP1级或2级[3];由于该型肿瘤通常为低分级分期,肾部分切除作为治疗首选方案。

囊性肾癌形成原因考虑为:①单纯肾囊肿癌变,肿瘤起源于囊肿上皮细胞,呈不规则状生长;②肾癌组织生长过快但血供不足,导致坏死而形成囊性改变,即肾癌囊性变,囊壁较厚且不均匀;③肿瘤呈囊肿样生长,形成多发但互不相通囊腔,表现为多房性肿物,囊壁或间隔内可见小灶状癌细胞[4]。

本例患者既往体检B超发现左肾囊肿10年,因自觉左侧腰腹部胀满不适就诊,结合B超、CT等检查考虑为单纯性囊肿,故给予穿刺抽液+无水乙醇注射;术后很快复发,不排除穿刺后囊内新出血或囊肿大、无水乙醇固化效果不佳的可能,故建议患者再次穿刺并留置引流管。拔管后囊肿再次增大,复查CT提示囊壁变厚,符合BosniakⅢ级表现[5],且局部囊壁增厚明显,意识到肿瘤可能性大,建议患者开放手术探查,行左肾部分切除,术后确诊为肾透明细胞癌。

单纯肾囊肿通常采用各种途径的手术,去顶减压术或穿刺引流+硬化剂注射治疗,目前已广泛在各级医院应用,通常都能获取较好的治疗效果。本例患者的诊疗经过提醒广大临床医生不能忽视不典型病例存在,诊疗过程中小心谨慎,预防误诊误治。