晕屏和晕车一样吗?VR晕屏症诱发机制与影响因素

张为忠,许艳凤

(福建师范大学 心理学院,福州 350117)

1 引言

现实生活中,许多人在乘坐汽车、轮船和飞机等交通工具后会出现身体不适,这种由于机体受到异常的运动环境刺激而引起的不适症状被称作晕动症(Motion Sickness,MS),通俗人们所说的“晕车”即其一亚类。而在虚拟世界,人们发现在暴露于虚拟现实环境一定时间后,个体也出现类似于MS的不适症状,被称为晕屏症(Cybersickness,CS)[1]。

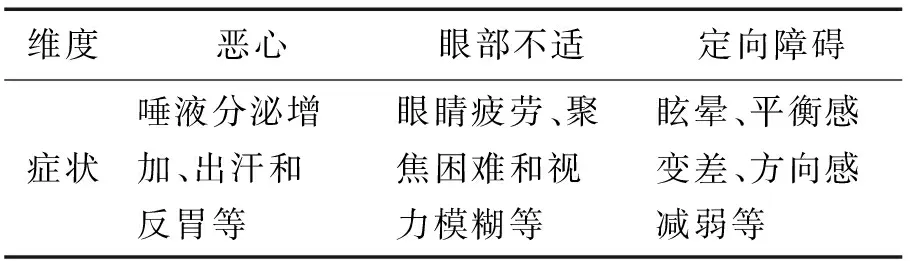

大部分学者使用晕动症问卷(Motion Sickness Questionnaire,MSQ)和模拟器病问卷(Simulator Sickness Questionnaire,SSQ)来评估MS和CS。主要症状包含恶心(Nausea,N)、眼部不适(Oculomotor,O)和定向障碍(Disorientation,D)三个方面(表1)。CS的病理表现与MS相似,有MS病史的个体,在使用VR设备时也易感CS[2]。但与MS以恶心维度为主要症状不同的是,CS表现出的症状D>O>N[3-4],并且在总体症状较重时才更倾向于出现恶心症状[4]。在虚拟环境中,直接输入的感知信息以视觉显示的相对运动刺激为主,因此主要的症状表现也与个体的视觉系统和方位感知相关。20%-80%的个体即使仅使用VR设备9.5 min就会出现不同程度的CS症状[5-7],其中一些症状能在暴露后持续存在几个小时甚至几天[8]。

表1 CS维度及主要症状

虚拟现实技术已广泛应用于娱乐、教育培训和公共安全等领域,拥有巨大的应用前景。然而一些研究表明,CS带来的机体上的不适会造成认知能力的轻微下降[9],并且对VR游戏的趣味性以及VR培训的学习效果存在负面影响[6,10],是影响VR用户继续使用意向的关键因素之一。深入探讨CS的影响因素、诱发机制,将有助于从不同层面改良VR设备和内容、优化用户体验以提升产品可用性。

2 CS的诱发机制

MS的诱发机制通常可用姿势不稳定性理论、感觉冲突理论和“毒”理论等来解释。而CS一般被研究者视为由视觉因素诱发的一种MS特定类型[11],因此目前仍多用这些经典的理论来解释CS的生成过程。

2.1 姿势的不稳定性理论

人类在自然环境中需要保持机体姿势的稳定性,是适应环境及生存的本能,姿势的不稳定性理论即建立在这一基础上[12]。当个体受到外界刺激而无法保持肢体姿势的稳定性时,对运动和方向感知的有意识控制能力的降低,则导致MS症状。该理论预测,姿势的不稳定将先于MS症状出现,并且不稳定的时间越长,其症状越严重[12]。

在VR环境中也有类似的情况。例如在玩赛车游戏时,伴随着赛车的急转弯,玩家的身体常会无意识地向相同方向倾斜,这种无意识的行为致使机体失去稳定性,造成CS。研究表明,那些天生对姿势的稳定性控制能力不强的被试,在接触到视觉运动时更易产生CS[13-15]。有研究者通过评估被试肢体的位置变化和动态瞬时移动,发现CS易感被试与非易感被试在暴露于虚拟环境中的自发姿势活动有明显的不同,易感被试在肢体前后运动和眼睛闭睁等行为上表现的更为活跃[15-16]。在接触外部运动显示和物理场景运动时,某些姿势运动模式会先于CS症状的出现。因此,一些研究者通过检测用户在虚拟环境中的自发姿势活动能够有效预测是否产生CS症状[17-18]。

然而,一些研究并不支持姿势的不稳定性理论。与站着参加实验(更容易出现姿势不稳定的状态)相比,让被试坐着参加实验(通过限制被试的姿势以增加稳定性),并未能降低被试的CS症状[15,19]。此外,研究者发现在虚拟现实环境中,由视觉-前庭觉冲突刺激引发的主观症状和检测到的客观肢体摇摆(姿势不稳定)之间存在一定的延迟[20],意味着视觉-前庭觉冲突刺激的输入由不同的神经路径处理,姿势的不稳定可能是由CS产生,而不是产生CS的原因。也就是说这种姿势的不稳定可能是由于视觉-前庭觉的冲突导致前庭系统功能下降,从而不能正确地处理肢体运动和用于保持平衡的信息。

2.2 感觉冲突理论

人类的机体通过收集多个通道的感官线索,例如视觉、本体觉和前庭觉等,以持续地动态估计自身的实时状态。当感知到的外界刺激与机体预期的信息不匹配时,造成各感官之间的冲突状态[21]。Reason(1978年)认为,MS症状的严重程度取决于感知到的刺激和预期的刺激之间冲突的严重程度以及接触这一刺激的时间[21]。

前庭系统与MS联系最为紧密[22-23]。前庭中枢位于脑干、小脑和大脑皮层,其功能是整合前庭器官、视觉系统和本体感受系统的感觉信息输入,协调头和眼的运动,激活维持平衡的姿势肌肉,并在空间中为头和身体提供正确的方向[24]。例如乘坐汽车时,汽车的加减速、转弯,前庭系统被激活指示机体速度的变化,然而视觉系统并未感知到该速度变化。即前庭系统告诉机体他是运动的,而视觉系统则告知机体他是静止的,输入感觉信息的不一致产生信号错配从而诱发MS。

与MS不同,CS主要由视觉因素诱发。在VR环境中,视觉-前庭觉信息输入的不匹配与传统MS是相反的。例如在玩第一人称射击游戏时,你在游戏中的化身在快速移动,带来大量的视觉运动信息输入,而你坐在椅子上并没有肢体和头部的运动,前庭器官并没有获取预期的关于机体运动的信息,视觉-前庭感觉信息冲突诱发CS。但感觉冲突理论也存在许多不足之处。首先,它无法解释为什么相同的VR体验会在不同的个体之间表现出差异[1],在CS的易感性上具有明显的性别和年龄差异[25]。相比而言,女性比男性更易患CS,老年人比年纪较小的人表现出更严重的症状。其次,感觉冲突理论缺乏预测能力,未能解释这种感觉冲突是如何或在哪里发生,以及在相关VR体验时症状的严重程度。最后,感觉冲突理论不能解释为什么一些感觉线索更易诱发CS[26]。例如Litleskare 等人的研究表明,使用高稳定性的摄像机拍摄出的全景视频(具有较低的场景画面振幅),相比具有较高振幅的场景画面能够有效降低MS症状[28]。

2.2.1 CS诱发过程及模型

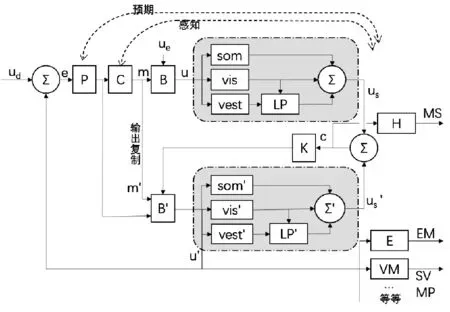

感官信息的不匹配可能是来自不同感知系统输入信息的矛盾,也可能是当前输入信息和先前的经验之间的矛盾。在前人基础上,Bos等人进一步完善感觉冲突理论。他们认为感觉不匹配是由于有关重力加速度的信息相互冲突而产生,即来源于重力-惯性信息(从视觉、前庭觉和本体觉信号的整合中推导出来)与基于先前经验的预期重力之间的不一致[28]。Bos等人建构包括视觉-前庭觉相互作用在内的理论模型(见图1),用来描述、理解和预测由视觉引起的MS(包括CS)。

一个预期的肢体状态(ud),首先进入一个准备状态(P)从而指导一个控制器(C),然后生成运动指令(m)驱动我们的肢体(B)行动以达到预期的状态。由于受外部环境的干扰(ue),综合影响生成我们实际的肢体状态(u)。这种肢体状态通常由躯体(som)、前庭(vest)和视(vis)感受器等所感知,再通过随后的中枢神经系统(CNS)的处理和延迟,会产生代表身体状态的传入信号(us)。Bos等人假设个体根据先前的经验(主要输入是运动指令m的拷贝m'),在大脑里已经构建起对某种感官刺激做出特定反馈的内部心理模型,以应对肢体状态的自发变化,这种由内部心理模型输出的预期肢体状态为us'。与代表身体传入信号us相比,输出u'则是对身体状态最理想的估计,正是这个估计与期望的状态ud相比较,生成了错误信号(e)。同时,u'也驱动个体各种生理和心理上的反应,如眼动(E)、语言和肢体动作(V/M)等。

图1 MS诱发模型[28]

由于外部干扰刺激ue的存在,内部心理模型输出的预期肢体状态us'并不等于主路径us的输出并不相等,此时就会产生一个额外的内部反馈信号c(c=us- us'),当c不等于0时(即代表身体状态的传入信号us,不等同于由内部心理模型输出的预期肢体状态为us'),就表明当前输入信息和先前的经验的矛盾状态,则会出现CS症状。该内部反馈信号c由内部转换增益(K)进行加权,最后通过内部心理模型持续性的动态反馈和调节,感觉与预期状态之间的冲突下降,c会逐渐趋近于0,也就是个体对CS症状逐渐适应的过程。

2.2.2 多感觉整合与再调整

VR技术利用各种感觉刺激来创造一个不存在的世界,但无论如何努力复制现实世界的物理特征,VR技术仍无法将现实世界以完全的保真度整体再现,即使是最简单的差异(如视野、重力加速度),都可能诱发CS。Gallagher和Ferre认为个体需要对不断输入大脑的感觉信息进行整合,以完整描述物理世界[26]。但是大脑并非被动地接受、处理信息,而是主动地对更可靠的信息源赋予更高的权重。正常情况下,关于个体运动的信息由视觉-前庭系统交互整合处理,视觉和前庭觉系统都被赋予相对均衡的权重,因此在视觉-前庭觉信息不匹配时则会出现感觉冲突,继而诱发CS。因此,感觉再调整理论是以人类对客观刺激的适应性过程为依据。

由于前庭觉反馈是个体感知自身在空间中方位和运动的可靠信息源,这些信息在VR环境中主要由视觉系统提供,若要降低视觉-前庭觉之间的感觉冲突,机体则需主动地降低前庭信号的权重。Weech 等人通过对被试的前庭器官施加电刺激作为干扰噪音,以降低前庭系统在处理与机体运动相关的信息中的权重,研究者发现CS症状显著下降[29-30]。前庭电刺激下,机体对前庭刺激的依赖程度降低[31-32],减少感觉冲突程度从而缓解CS症状。

CS不仅仅是由外部不同类型的刺激造成的感觉冲突诱发的过程,在CS的诱发过程中,机体同时也在积极主动调整、动态适应。由于个体之间信息处理、调整能力的差异,多感觉整合与再调整的观点很好地解释了CS症状个体间的差异以及不同的适应过程,那些难于重新调整信息源权重的个体将体验到更高程度的CS,适应过程也更长。这给我们降低VR用户使用时的不适感,提升VR的可用性提供了新的思路。

3 影响因素

CS所带来的负面症状可能促使用户与VR环境之间的交互性减弱,破坏VR用户体验,从而影响人们对VR产品的接受度。揭示影响CS的因素则显得至关重要。从感觉冲突理论的观点来看,任何加剧各感官之间冲突的因素都可能导致更严重的CS症状,例如不同VR设备、系统、内容特征等;此外,由于CS症状的主观性,研究也发现CS症状与用户的心理特征之间具有显著的相关性。

3.1 硬件特征

根据沉浸感的不同,一般可分为桌面式、头盔式以及洞穴式VR系统。研究表明,使用头盔式和洞穴式VR系统,个体体验到CS症状水平没有显著差异[33];而与桌面式VR系统相比,头盔式VR系统则会诱发更严重的CS[2,34]。有趣的是,正如司机对汽车的高控制水平使其不易诱发MS,通过手柄等人机交互设备增加个体对设备或内容的控制水平,亦能够降低CS症状水平[2]。另外,由于技术或成本的限制而造成的显示延迟、画面晃动和视域范围的大小等因素都会对加重CS症状[36]。

3.2 内容特征

使用头盔式VR系统,用户常会体验到一种不可抗拒的自我运动的错觉,即相对运动错觉(Vection)[36]。Risi 和 Palmisano通过评估自由站立-被动、自由站立-主动、姿势约束-被动和姿势约束-主动4种条件下的CS症状水平,证明相对运动错觉越强烈,CS症状越严重[15]。关于自我的视觉运动在现实世界中的经验往往伴随着前庭刺激,而在VR中缺少前庭刺激引起感觉冲突,因此相对运动错觉被认为与晕屏症紧密相关。

技术的发展使VR画面的丰富度、真实性显著提升,VR体验越来越接近现实,高度的临场感是否会缓解CS症状?答案是否定的。Pouke等人构建两种视觉细节处理条件(高真实度以及通过卡通化渲染以减少视觉细节)下的虚拟博物馆,沉浸在高视觉真实性的被试体验到更高的CS症状[37]。Davis 等人也发现越逼真的VR过山车场景诱发的被试CS水平越高[38]。视觉细节高度真实的场景提供丰富的视觉刺激,个体需要分配更多的认知资源来处理这些信息,因而个体缺少足够的认知资源去处理各感官之间的冲突信息。大脑认知的超负荷工作可能是造成个体在高丰富度、真实性或任务复杂的VR场景中更易诱发CS的主要原因。此外,个体在VR环境中的运动速度、使用独立的视觉背景以及旋转轴的数量和方式等也是影响CS症状的关键因素[39-40]。

3.3 用户特征

相同的VR体验在不同的群体之间所诱发的CS症状有明显的差异。一方面是因为目前CS症状的评估方式以自评量表为主,其次也由于个体之间的特征差异。研究表明CS症状水平与个体躯体意识、疼痛灾难化[41]、感觉敏感性[42]以及对VR的感知挑战性[43]显著相关。对自身的CS症状评估的差异化很可能源于个体对躯体症状的觉察以及对症状的认知解释方式,这类人群对自身躯体上的变化敏感,并给予持续的关注、反馈将其放大,最终夸大实际的CS症状。主观上的症状评价虽不等同于客观生理上的症状,但同样是衡量VR使用体验的重要组成部分。

过往经验也是个体是否易感CS症状最便捷的预测因子。MS病史、电子游戏和VR使用经验也与CS症状相关[2,44]。有MS病史的个体也更容易出现CS症状,表明MS和CS在诱发机制上具有相似性;而电子游戏以及VR使用经验则负向预测CS症状,丰富的经验使个体学会合理处理来自不同感官的刺激,与个体对CS的适应过程有关。即大多数个体在多次体验VR设备后,CS症状会明显减少,表明个体的适应性。

4 研究展望

4.1 采用科学有效的CS症状评估方法

过去的研究者仍多使用模拟器病、晕动症量表来评估CS症状,然而CS与模拟器病、晕动症之间在诱发机制和临床表现之间存在一定的差异,以往研究得出的结论则可能与现实情况出现偏差,数据有效性存疑。因此,研究者可根据现有的SSQ量表修订适用于VR环境的CS量表,作为在VR环境下的标准化测量指标。此外,研究可结合皮肤电、心率和肢体姿态等客观指标科学评估CS症状水平。

4.2 进一步探索CS与临场感之间的关系

CS症状和临场感体验是VR产品使用过程中的核心体验,但二者之间的关系以及CS症状如何影响临场感体验仍较有争议。以往的研究发现临场感越高也越有可能诱发更高程度的CS症状[37-38],但这些研究仅以被试间的横向比较作为CS症状和临场感之间关系的评断。另一方面,CS症状在长时间的VR使用中处于持续加深的状态,给用户带来的躯体不适感可能会降低沉浸感和临场体验[1]。未来研究需深入探究用户在长时间VR产品使用的条件下,CS症状和临场感的纵向动态变化特征及二者之间的关系。

一些研究未发现CS症状抑制用户临场感可能是因为CS症状可能未达到影响临场感的阈值。现有研究的被试暴露于VR环境中的时间一般少于30分钟,症状较轻。未来研究可以延长VR环境暴露时间,或使用高强度刺激诱发高水平CS症状,以研究高水平CS症状的临床特征及其与临场感之间的关系。

4.3 建立CS的预防和应对策略

深入探索CS产生的潜在机制与影响因素并据此建立CS的预防和应对策略以降低CS带来的影响,对提升VR产品的可用性至关重要。在VR产品实际设计开发与应用中可考虑以下策略:

首先,建立预警机制。持续使用VR的时间越长,CS症状越深,该方案需要持续监测用户的CS症状水平,在其影响用户体验之前,对用户做出警告以给予充分休息时间。大部分VR设备都有头部追踪系统,根据姿势的不稳定理论的观点,可通过监测用户头部的自发动作来提前评估CS症状水平。另外,将心率和血压变化等更多的生理参数结合起来能够提高评估的精确度。

其次,减少各感官之间的冲突。例如前文提及的使用前庭电刺激降低前庭器官在信息处理中的权重,以达到减少感觉冲突的目的。在不牺牲内容质量并且高强度使用VR的条件下,提供前庭电刺激是最直接有效的方法。另外,通过改善VR环境也可减少感觉冲突,例如提供参考系、简化虚拟环境、提供预设路线以及限制视野范围等,但这些方法可能同时降低用户的临场感与沉浸感而影响用户体验,设计者需要根据不同的需要在二者之间做出权衡。

最后,提升用户对CS的适应性。由于对不同的VR环境能诱发不同程度的CS症状,可通过设计从低到高不同层次的VR环境,让用户通过训练来逐渐提升应对CS的能力。也可在使用VR产品之前,告知用户在几次接触后不适感即会降低,降低其焦虑程度、提升接受度对VR产品的接受度亦可提高用户的体验。