屯堡轮流信用组织研究:基于制度的视角

张 建 刘 瑜

(怀化学院,湖南 怀化418000)

“轮流信用组织”一词来自帕特南的《使民主运转起来》一书,在这一组织中,成员同意定期向一个基金注入资金,这笔钱全部或部分地轮流交给每一个出资人使用[1]217。在屯堡社会,高度的组织化是其重要的特征,表现之一就是名目繁多的各种“会”。本文所关注的,是这些“会”中特定的类型:由固定成员参与,以货币、实物或劳务作为会资,在一定的信用结构中,成员轮流获得使用会资权力的组织,即屯堡人所说的“炸会”。

一、理论脉络:集体行动的组织与制度视野

由追求个体利益的个人所组成的集体,能否实现共同利益?这是以经济学为代表的多个学科一直讨论的一个共同话题。

奥尔森认为:除非一个群体中人数相当少,或者除非存在着某种强制,或其他某种特别手段,促使个人为他们的共同利益行动,否则理性的、寻求自身利益的个人将不会为他们共同的或群体的利益而采取行动。[2]因此,集体行动的困境是一个难以解决的问题。这又尤其和集体的规模相关,规模越大,集体行动的困难就越大。只有小型集团因成员行动的成本一收益比较优势而具有较强的组织集体行动创造集体利益的可能。

奥斯特罗姆的《公共事务的治理之道》一书,副标题就是“集体行动制度的演进”。其研究的中心问题是一群相互依赖的委托人如何能把自己组织起来,进行自主治理,从而能够在所有人都面对搭便车、规避责任或其他机会主义诱惑的情况下,取得持久的共同收益[3]51。作者总结了三个解决公共事务的理论模型——“公地悲剧”“囚徒困境”和奥尔森“集体行动的逻辑”,按照这些模型,要解决由个人的理性行动导致集体的非理性结果这一问题,要么依靠利维坦式的国家,要么依赖彻底私有化的市场,但是另一方面,在世界各地却广泛存在着这两种方案之外的解决方式,并没有如上述模型所示的那般悲观;而奥斯特罗姆也注意到,这些解决方式是在规模较小的社会中才有可能,他以小规模公共池塘资源的治理为例,提出自主组织和自主治理理论模型,使相关当事人组织起来,形成合作剩余,解决这类治理的集体行动问题,其中需要解决三个关键问题:新制度的供给、可信承诺和相互监督。新制度供给主要用于建立彼此间的信任和社群观念。[3]71当多个占用者公用一个公共池塘的资源时,他们就处于相互依存的关系,通过合作可以获得更大机会时,占用者往往使用权变策略,这就需要可信承诺。由于是自主组织,没有第三方监督,因此就需要成员之间的相互监督。没有监督,不可能有可信承诺;没有可信承诺,就没有提出新规则的理由。

帕特南也是从集体行动的困境着手,讨论此前的研究者们还没有回答的问题:那些有助于克服集体行动困境的正式制度,为什么能够产生,如何产生?[1]215对于轮流信用组织,他认为:“显然,轮流信用组织违背了集体行动的逻辑:为什么参与者在拿到他那一份之后不退出?考虑到这一风险,为什么其他人还会先捐款后受益?”[1]218帕特南是从社会资本角度考察轮流信用组织的。奥斯特罗姆已经注意到,在规模较小的公共池塘资源中,人们经常不断地沟通,相互打交道,因此他们有可能知道谁是可以信任的。当人们在这样的环境中居住了相当长的时间,有了共同的行为准则和互惠的处事模式,他们就拥有了为解决公共池塘资源使用中的困境而建立起制度安排的社会资本。[1]216但是她并没有对社会资本展开进一步的讨论。而在帕特南看来,集体行动困境,可以通过利用外部的社会资本来加以克服。在一个继承了大量社会资本的共同体内,自愿的合作更容易出现,这些社会资本包括互惠的规范和公民参与的网络。[1]222社会资本指的是社会组织的特征,诸如信任、规范以及网络,它们能够通过促进合作行为来提高社会的效率。由于在共同体中,组织者在挑选成员时会非常谨慎小心,享有诚实而可靠的名声,对那些未来的参加者来说,是笔宝贵的财富。声誉的不确定性和违约的风险,被强大的规范和密集的互惠性参与网络降到了最低。在一个社会中,参与轮流信用组织的成员不敢冒着被从社会经济体系中放逐出去的风险。轮流信用组织本身就是投资于社会资本的一种表现。社会资本降低了交易成本,遵循了普遍互惠这一规范的共同体,可以更有效地约束投机,解决集体行动问题;而公民参与网络则促进了交往,促进了有关个人品行的信息之流通。[1]222

诺斯也提出,当个体间重复交易、相互了解且交易团体规模较小时,我们通常能在其中观察到合作行为。[4]4他从制度角度讨论经济绩效的问题。诺斯认为,制度是一个社会的博弈规则,是人为设计的、型塑人们互动关系的约束。[4]3制度由正式的规则、非正式的约束以及它们的实施特征构成。非正式约束则普遍存在,其嵌套于其中的文化对制度演化起着重要作用,从而形成路径依赖的根源。诺斯强调了行为动机问题,指出人类行为要远比个人效用的“理性最大化”复杂得多,人们不仅有财富最大化的行为,还有利他主义和自我约束的行为。[4]23

二、屯堡轮流信用组织的特征

轮流信用组织在屯堡社区广泛存在,历史悠久,参与度非常高。在作为屯堡文化的母源地之一徽州,这种组织在16世纪就已经高度发达。本文在已有研究的基础上,结合部分调研,对其特征概括如下。

(一)组织规模较小

屯堡轮流信用组织属于前述理论谈论的小规模组织。据《屯堡互助机制炸会的初步考察》一文记载的一份会单,在20世纪六七十年代的特殊时期,该会有会员36人。这算是人数较多的会。而笔者在调查中了解到的最多的有七十多人。同时,在组织成员的选择上,一般都有较为慎重的考察,成员间的社会交往半径也较小。

在这样的条件下,这类组织可以满足奥斯特罗姆所界定的设计原则:(1)清晰的边界,即哪些人有权利使用什么资源。参与组织的成员数量、参与的标的物和参与目标都是明确的。在“钱会”这样的组织中,无论是一人一股,一人多股,或者多人一股,每一个单位的参与者的则、权、利也都是清晰的。且成员在组织外的其他利益关系并不带入组织中。(2)占用和供应规则与当地条件保持一致。即组织的资源的利用方式要符合本地实际。屯堡轮流信用组织的目标、出资的方式、周期选择规则要遵从本地实际。(3)集体选择的安排,即成员能够参与组织规则的制定和修改。无论是正式规则还是非正式规则,各种“会”的规则都是在参与者的共同协商下经过一致同意才能保证“会”的正常运转。有的“会”还有会簿,详细记录运转过程。并且由于是成员的自愿参与,对规则的集体协商可以部分解决可信承诺的问题。(4)监督。由于组织成员的相互熟悉,信息成本低,因此监督成本也低。而且监督与会资的使用结合在一起,不需要第三方来实施监督。(5)惩罚机制。各种会都有明确的或者不成文的对违规者的惩罚机制。如多数钱会都规定,在会期日到来时,会员必须在约定的时间内到会首家中,否则会被罚款。(6)冲突解决机制,即通过低成本的地方机制来迅速解决成员者之间可能发生的冲突。各种“会”都是会首召集,成员基于社区社会关系而参与,如果发生了冲突,也可以通过组织内部或者社区内社会关系网络得以解决。(7)对组织权的最低限度的认可。屯堡各种“会”的运作,都不会受到来自政府或其他外部力量的干预,组织能够得到社区的认可。需要指出的是,奥斯特罗姆所讨论的公共池塘资源,主要是指自然资源。但是本文认为,在轮流信用组织中,由于参与者共同注入的资源,也可以形成一个类似的“公共池塘”。

(二)自主治理

屯堡轮流信用组织还是典型的自主组织和自主管理。组织的成立由特定的人根据特定目的而发起,以应对金钱、物资或者劳动力由个体或单个家庭供应的不足,是在内在需求的驱使下并根据自身的条件,由成员自主选择是否参与,以及参与哪些组织、参与多少组织。一般而言,多数的屯堡家庭都会参与多个不同的“会”,在调查中了解到,参加五六个或七八个的人都有,为了修房子、搬家、结婚、老人过世、做生意等不同的目的。

自主性还体现在治理的过程。“会”由“会首”发起,会首在组织的运转过程中发挥着关键的作用。能够成为会首的人,要有较高的信誉度、组织协调能力和一定的经济实力。在“钱会”中,会首可以享有一些经济上的“特权”:可以第一个获得会资的使用权,并且不用支付利息。但同时,他又是整个“会”的管理者,有责任维持其正常的运转直至最后一个会员获得会资,若有成员不遵守规则,捐款逃跑,发生逃会,会首往往需要承担责任,只有当会首死亡,才会“免责”,会员把已出会资作为随礼处理。因此,会首在选择会员时都会谨慎行事,往往选择自己信得过的亲戚、朋友等,而成员之间也因此大都相互熟识,由此而形成比较稳定的信用结构。由于成员彼此的行为选择关系到每一个成员的利益,而每个成员也会根据其他成员的行为而采用权变策略,所以每个成员都有监督其他成员的动力,因此此类轮流信用组织中往往没有第三方监督,而是采用自我监督的方式。从经济学的角度看,这大大降低了交易成本。从结果上看,这样的治理也是极为有效的,屯堡“炸会”很少发生“烂会(倒会)”现象,在我们所调查的村寨中,仅了解到一起这样的事件,而且是由于该会会首因家庭成员重病,遭遇了严重的经济负担而发生。

总之,通过自主治理,轮流信用组织的制度供给、可信承诺、有效监督这三个关键问题都得到了较好的解决:成员对组织的规则能达成一致;成员愿意遵守规则并预期其他成员也能如此;会首对其所邀约的会员,以及会员之间能够形成监督。

(三)集体利益的生产

轮流信用组织是在个体合作基础上形成的,其目标是要生产出高于个体能力的集体利益,并将之以一定的规则用于满足组织成员的需要。由于家庭的有限性,在屯堡,这尤其表现在以核心家庭为基础的特征上,因此不能生产出自身所需要的全部资源,这就对合作产生内在的需求,而屯堡社会又具有高度的合作品质。[6]在屯堡轮流信用组织中,成员将自身相对较少的资源汇聚在组织中,形成合作剩余。每一个成员在获得集体资源后,用于一定的目的。在资金方面,成员可以通过钱会,以较低的成本、较高的效率获得所需资金,以满足其做生意、建房、结婚等大额资金需求;在物资紧缺的背景下,可以通过米会、豆会等获得粮食等生活物资的满足,帮助成员渡过难关;在农忙的季节,可以获得劳动力的支持,并且提供劳动生产的效率;而老人会、外婆会、提篮会等,除了物资的筹集,还具有基于血缘等关系的互惠属性,成为屯堡人社会关系和社会交往的维护和表达方式。

因此,屯堡轮流信用组织生产出来的是集体利益,它既为个体提供了合作的收益,也增进了屯堡社区的集体福利的生产。

三、讨论:屯堡轮流信用组织相关的制度问题

(一)屯堡轮流信用组织的成功运转依赖于其所处的社会制度

对组织的讨论离不开制度问题。在不同的组织理论中,对制度的理解有较大的差异。有的将起理解为组织内部的规则,而有的则将其理解得更为宽广,将影响组织运行的外部制度环境尤其是观念系统纳入制度范围内。②轮流信用组织有其特殊性,在于其依赖于特定的社会文化,因而,考察其制度问题,就不能只停留在组织内部规则层面,而要将其理解为社会运行结构的一部分。因此,经济学等所假设的理性人的行动逻辑在这类组织中就不具有充足的解释力,组织成员的行为动机也不是单纯追求个人利益的最大化,其行为的选择受到更多因素的制约。

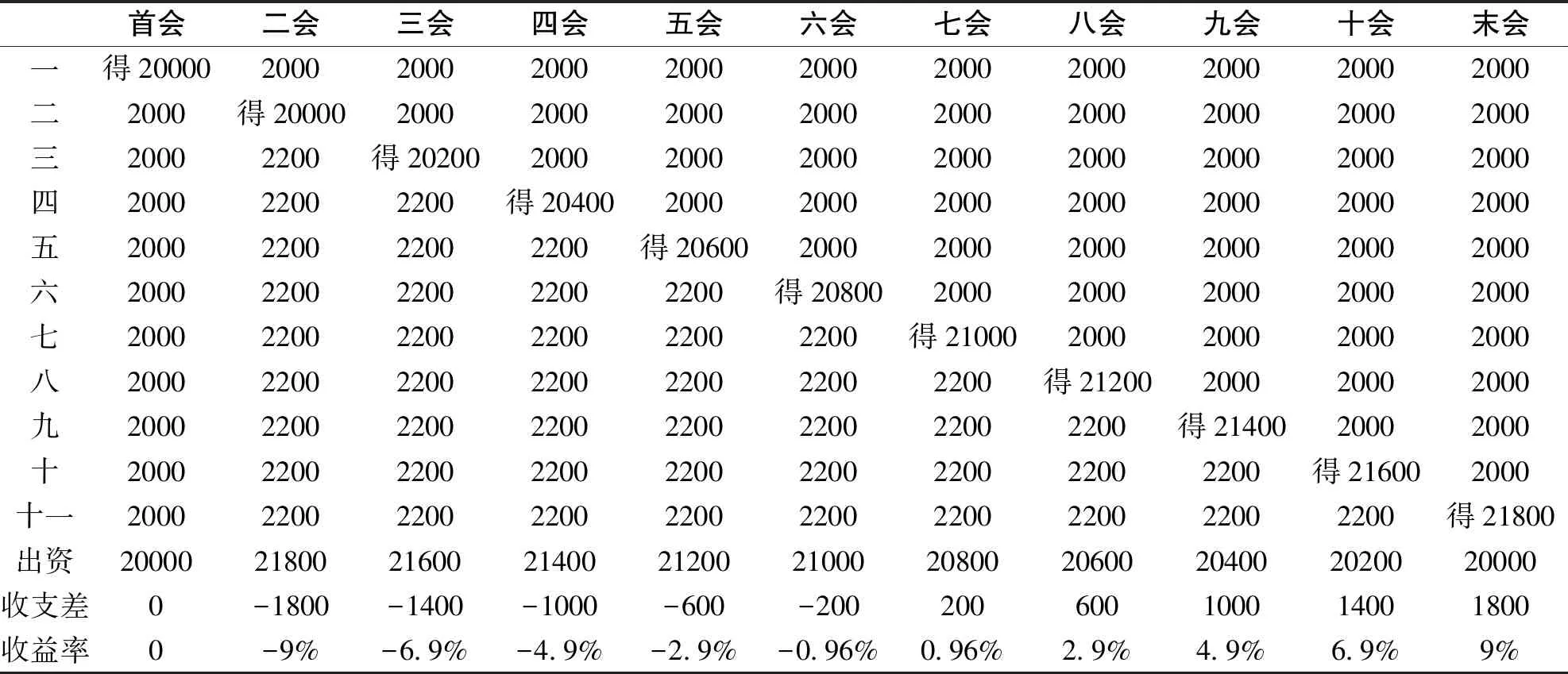

表1(见下页)是对屯堡钱会一个较为普遍采用形式的统计。一方面,参与“炸会”的成员为了获得资金或者物资的使用便利,部分“会”的接会资格只能卖不能无偿转让等,都表明了会员在其中有获利的理性追求。在已有的屯堡“炸会”的研究中,都提到先接会的会员较早获得会资的使用权,后接会的会员获得利息。另一方面,从经济利益上看,每个参与者的收益率各不相同,越早接会的成员资金成本越高。而根据熊远报对历史上徽州“钱会”的研究,由于其所采用的出资方式与屯堡不同,利息也更高,所以各个会员的收益率相差巨大,早接会的会员,其资金使用成本最高,而末会成员,其收益率可以高达9%。但是没有成员因为经济利益上的不公平而拒绝加入。熊远报认为,这是因为,人们参与的钱会并不是单个,而且时间周期长达十多年,每个成员在钱会中的位置是随机的,钱会与其他人际交往和交换形式相互补充,在长期的流转中使个人或者家庭达成中长期中利益、人情、面子的平衡,确保正常生存中必要的支援与协作体系,通过参与钱会,人们确认自己的信用,不断重复个人或者家庭的信用与人际关系的维护和再生产,从而建立起一种以个人为中心的社会保障体系。[5]这也是我们理解屯堡轮流信用组织的制度背景的重要参照点。从社会资本的角度看,轮流信用组织依赖于所处社会中的社会资本,又通过之类组织的运行,社会资本得以再生产出来。这样的组织具有多重属性,而不仅只是经济属性,其存在虽然具有周期性,《屯堡乡民社会》的研究者们因此将其归为临时组织,但这类组织又在屯堡社会具有常态化的存在,成为屯堡社会运行的力量之一。

表1 屯堡“炸会”收支表(以“2000炸2200”为例)

(二)关于制度转型的讨论

基于屯堡轮流信用组织与社会制度的关系问题,也就决定了这类组织具有诺斯所言的“人际关系化交换”的特征。所谓“人际关系化交换”,也就是基于人们相互熟悉的社会关系的交换。就屯堡轮流信用组织而言,这种人际关系化的特征与其存在的社会资本条件相融合,构成了这类组织持续运行的制度基础。因为轮流信用组织的成员同时又是其所嵌入社区的社会成员,因此,组织成员的资格与社会成员的资格具有重叠的特征,加入了这些会的成员,高度看重自己的信用,不会轻易违规,到了约定的会期,想尽办法也会筹集到所需的会资,即使在个别情况下,有会员卷款潜逃,也会在挣到钱以后,先还上这笔钱,才能作为他回到社区重新生活的条件。这既是这类组织的优势,也构成了它的限制条件。

诺斯指出:与小规模生产和地方性交易相关联的人际关系化交换,由于重复交易,文化同质,以及缺少第三方实施,交易成本低,但是转型成本高[4]40。所谓转型,就是从人格化交换向非人格化交换的转变,这是现代经济所必需的制度转型特征。对于研究屯堡社会的学者,常常会看到这样的矛盾现象:一方面,是广泛存在与屯堡社会生活各方面的组织与合作,但是另一方面,这种合作却难以产生现代市场经济所需的合作品质,合伙做生意是一件困难的事情。[7]诺斯的解释也许会给我们一些启发。那就是在屯堡轮流信用组织中,基于熟人社会的小规模群体的合作,可以高效率的解决内部公共事物的治理问题,但是也要看到它所依赖的制度背景,这些背景形成了组织的路径依赖,成为组织稳定性的条件,一旦从其中抽离出去,这样的组织也就失去了其生存的基础。在现实中,就是要警惕那些随意扩大成员范围,过度强调经济目标的钱会的潜在风险,发生在其他地区的“倒会”现象就是这一风险的暴露。另一方面,屯堡经济要走出小农的局限,实现更高层次的面向现代市场经济的合作,就需要探讨制度转型和组织变迁的问题。随之需要讨论的问题就是,如果屯堡实现了这样的转型,在市场经济及现代性的作用下,屯堡社会现有的合作品质会被消解吗?这些问题都需要做深入的研究。

注释:

①相关研究参见孙兆霞等:《屯堡乡民社会》,社会科学文献出版社2005年版;王春光等:《村民自治的社会基础和文化网络》,《浙江学刊》2004年第1期;徐晓丹、吕燕平:《屯堡互助机制炸会的初步考察》,《安顺学院学报》2019年第6期;李宗倩:《屯堡人的“炸会”与结群逻辑》,《怀化学院学报》2014年第4期;等等。

②相关讨论参见美国学者B·盖伊·彼得斯:《政治科学中的政治理论:新制度主义》,王向民、段红伟译,上海人民出版社2016年版。