社会变迁视域下90后“佛系”现象研究

李庆真,徐婧婷,冯雯雯

(杭州电子科技大学 法学院,浙江 杭州 310018)

90后身上有很多标签,比如,“新生代”“互联网的一代”“跨世纪的一代”等等,都标志着这一群体的时代特征。而90后的“佛系”现象更是引起了社会的热议。有人认为,这是社会进步的表现,作为同样是独生子女的一代,不再像80后那样,“集万千宠爱于一身”[1],少了几分张扬与霸气,显得平和而顺从,更符合中国传统的礼俗,从代际传承来说,这是进步的表现。也有一些学者认为,90后的“佛系”是一种消极处世的表现。这种观点认为,“佛系”价值观倡导的“与世无争、安于现状”的人生态度,表面上与佛教中的修行行为相似,实则有一种消极遁世、追求自由、快乐至上的价值取向,类似于存在主义的价值观[2-5]。如果说90后的“佛系”态度仅仅是因为其社会地位的“非主流”状态而呈现的阶段性特征,那么,十余年过去了,随着年龄的增长,这一阶段性的特征理应弱化。但是,近年来,90后的这一温和的“佛系”价值观非但没有弱化,反而逐渐被建构为其群体标签“佛系青年”。作为一个群体的共性特征,90后佛系现象的出现有其背后的社会因素影响,比如,90后是跨世纪的一代,在他们的行为价值观中会折射出当代社会变迁的特征。再比如,90后也是伴随着互联网成长起来的一代,网络场域的特性及其对个人行为价值观的塑造也一定程度上能够解释其“佛系”行为背后的逻辑。

一、90后“佛系”词源及内涵

“佛系”一词最初源于日本,用以指代那些喜欢独处、不愿意恋爱、只关注自身兴趣爱好的男性,他们自称为“佛系青年”,日常生活中表现为与世无争、无欲无求,单纯生活在自己精神世界里的人生态度和行为方式。后被引申为一种追求内心平和、与世无争、坦然放下的享乐主义价值取向。传到中国以后,“佛系”被赋予了新的含义,与日本“佛系”所指并不完全一致,外延上有了一定的拓展,呈现出中国本土化特征[6]。2017年末,“佛系青年”一词开始在互联网上爆红,并在社会上引起共鸣。这一现象的背后折射出90后青年价值观由于受到各种主、客观因素的影响,已呈现出与以往几代人截然不同的处世态度[7]。他们更加温和,即使不同意,也不对抗,在保留个人意见的基础上友好相处,“顺从”与“听话”似乎是其一致的处世原则。他们能积极地对待持不同意见的人:我不认同你,但我尊重你。“佛系”还有另一层含义,指一种务实的人生价值观,即从现实出发,不求高大上,注重生活质量与个人感受,超越个人能力之外的、不属于自己的不会盲从。这一点,在一定程度与佛教的“超然、脱俗”价值取向相类似。

90后“佛系”价值观具有以下涵义:第一,指专注于事情发生的过程,抱着尽人事、听天命的心态,一切随缘,不注重结果;第二,指一种追求自己内心平和、淡然的活法和生活方式。大部分事情都想按照自己喜欢的方式和节奏去做;第三,指面对压力和困难,三分调侃、七分从容的自我消解。正如宗教中的佛,有自己的信仰,不是消极逃避,而是收敛锋芒,将合理欲望转化为积极能量。第四,指当与他人产生意见分歧和矛盾时采取一种“温和式”态度应对,避免针锋相对,但内心依然勇于坚持自我的主张。这四个层次的价值观涉及人生观、处世原则、人际交往技巧和生活态度等诸多方面,自成体系,构建了一个以佛系价值观为基础的人生哲学体系。这意味着,90后相对温和的人际价值取向作为这一群体的共性特征,具有了代际变迁的特征。

表面上看,一方面,它凸显了中国传统文化中“和为贵”的理念,另一方面,它也融合了时代进步的元素,比如,多元、共享、协商、包容等理念。但细思量、深思考便会发现,这种“轻松”“温和”“不争不抢”的背后是一种个人经深入思考面对社会现实的态度和反应技巧,以实现自我保护式的发展。在中国,“佛系”价值观还未真正成为90后个人生活态度的主流,而是他们面对张力和矛盾时采取的一种策略与技巧,但它是青年价值观代际变化趋于成熟的表现,代表着一种进步。

二、90后“佛系”现象调查及其分析

根据前期研究,我们对90后“佛系”现象的调查主要从日常生活表现、人生价值观和社会态度等维度进行测量。90后在生活中的“佛系”表现及其价值取向具有如下特征:

第一,在前三个测量维度即“日常生活表现”“人生价值观”和“社会态度”中,90后群体确实较70后、80后两个群体表现出了温和的特征,但是,这种温和的特征更多地体现在行为上。而在价值观和态度测量上更多表现在行为策略和人际关系的处理技巧上。而在未来的可能变化上,63.2%的90后群体认为自己现在的“佛系”价值观是稳定的,未来变化不大。而其他两个群体则认为90后“佛系”行为表现仅仅是未进入主流社会前过渡阶段的策略性处世方式和人际交往技巧,随着该群体年龄的增长与话语权的提高,他们也会逐渐地改变其处世方式与原则,因为在整个社会价值观日益理性化的今天,温和终究只能是一小部分人特有的性格特点,还没有成为该群体的共性特征。

第二,从群体特征来看,80后与90后群体同属于1980年代以后出生受计划生育政策影响下的独生子女一代,但90后并未显现出与80后相似的群体特征,而是表现出“相对温和”的群体特征。与前几代人的“刚性”“坚毅”及80后的“张扬”“叛逆”“对抗”等不同,呈现出更多的灵活性、适应性等特点,这是否意味着中国青年价值观代际变化更加趋向成熟?显示出包容性和开放性特征,趋向多元化,从而在宏观上反映出社会变迁背景下中国人行为方式与社会价值观的进步?如果答案是肯定的,其影响因素是什么?如果这一特征不具有趋势性特征,仅仅是部分青年的策略性表现,那么,其背后的动因又是什么?都值得探讨。

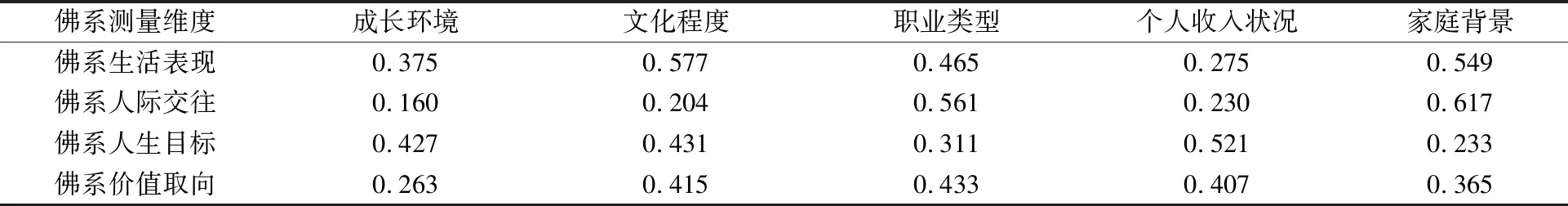

第三,关于佛系价值观诸项测量指标,90后群体内部存在城乡区域差异、文化程度差异、职业差异、个人收入差异和家庭背景差异等特征。其中,学历层次差异、个人收入差异与家庭背景差异等测量指标较为显著,见表1。

表1 90后行为及其价值取向与相关因素差异相关度

2.“家庭背景”的取值以其3个测量指标“父母职业”“父母文化程度”“家庭经济状况”计算。

由表1可以看出,90后佛系行为及其价值观各项测量指标内部是有差异的,主要表现在文化程度、职业和家庭背景等方面。如果将90后群体分为“90后高学历群体”与“90后农民工”两个部分,90后佛系行为及其价值观各测量指标的取值是有显著差异的,其中,前者受职业、收入等个人指标影响明显;而后者受成长环境、家庭背景等中观指标影响较大。

第四,从类型化角度分析,如果把90后“佛系”行为及其价值观分为正向意义的“积极心态及行为”和负向意义的“消极心态及行为”(1)前者意指人际交往中所秉持的“温和、善良、温文尔雅”的原则;后者是指受日本“颓废文化”影响具有后现代意义的“不求上进、安于现状”的心态及行为。两种类型,关于“佛系”称谓有两种截然不同的理解与寓意:一是指社会对90后“佛系”评价的寓意——66.5%的“积极心态及行为”与33.5%的“消极心态及行为”;二是90后“佛系”自评价的寓意——71.0%具有积极意义的行为与29.0%的安于现状行为或负向意义行为。从调查数据来看,90后高学历群体倾向于正向意义的积极性佛系价值观及行为,而90后农民工群体则寓意负向意义的价值观和行为。在两类佛系现象的访谈中,90后农民工群体对“佛系”的认识更多理解为“无所谓的态度”,而90后在校大学生将其理解为“温和性待人处世”与“接受现实并策略性处理矛盾的方式”。只有11.2%的受访者认为“佛系”是指“颓废”“无大志”“无追求”的生活态度和价值追求。

90后所谓的“佛系”称谓有其名而无其实,即对90后个人来说,“佛系”更多的意义在于借其名表“不卑不亢”的小个性,就其本意来说,既无“无欲无求”的消极态度,也无“似看破红尘对一切都无所谓”的后现代主义文化情结。可以肯定的是,作为青年一代,90后比前几代在面对社会压力时更包容,更成熟,更讲究技巧,而不是一味地对抗和叛逆,他们学会了用自己的柔性方式来处理矛盾和张力。

三、我国社会变迁背景因素分析

任何群体及个人价值观的形成都离不开特定时代背景的塑造。正如个人的社会化过程受家庭、学校、社区环境与大众传媒等因素的影响一样,成长于特定时代环境中的社会群体共性价值观及其行为模式也受到相应时代社会文化因素的影响与塑造。对于90后群体来说,其出生并成长于中国改革开放深入推进的阶段,以下几个因素对该群体影响较大:

第一,自20世纪90年代初我国开始实行的市场经济体制改革以及由此而带来的社会、文化领域的深刻变革对出生并成长于这一时期的90后的价值观的形成产生重要影响。主要表现为,受市场经济体制的影响,社会主流的价值观念由过去的传统价值理性逐渐向现代的工具理性转变。这对处于青少年社会化关键时期的90后起着主导性的影响作用。

第二,伴随着经济社会管理体制改革的深入推进,自1990年代起,我国的人口流动以及由此而带来的社会流动开始加速,比如城乡流动、区域流动和职业流动等。由于这些流动打破了城乡、区域、阶层等界限,使得不同地方、不同身份的人有了更多接触不同文化观念的机会,这为价值观的多元化发展奠定了基础。

第三,1990年代以来,大众传媒的发展,尤其是电视、网络、移动通讯设备等高科技传媒的快速发展对多元文化的传播以及青年价值观的形成产生重要影响。90后还被称为“伴随着互联网成长起来的一代”,而互联网不仅是一种新的传播媒介,融合了许多新的功能,为使用者提供了满足现实生活所需的平台,更重要的是,它是一个虚拟空间,其建构起来的网络社会有着不同于现实社会的规则和运行机制,对涉足其中的每一个个体都会产生影响,会塑造出新的行为逻辑和价值观基础,对于伴随着互联网成长起来的90后来说更是如此。当互联网空间中的信息足够多,人与人之间的沟通与交流足够充分时,人际交往的场域规则就会发生新的改变,对他人和社会就会有足够多的理解和信任,而不是怀疑和对抗,这就会改变社会态度和人际交往的价值观基础。

第四,从1990年代起,随着我国对外开放政策不断推进,我国90后青年群体有了更多机会接触世界各地的社会和文化,这对其多元文化观念、开放心态的产生具有一定影响。这些因素对90后的影响并不是单一的,往往是多重因素叠加起来。比如,不断扩大的对外开放环境、社会流动的加速与网络、电视等大众传媒的发展等共同促进了中国人价值观念的变迁及其多元化的发展。

四、青年价值观代际变迁分析

我国自改革开放以来,经历过较大社会变迁的有四代人,分别是经历过20世纪八十年代、九十年代青年期的60后、70后和21世纪前十至二十年处于青春期的80后、90后。这四代人的价值观从总体来说是有共性的,比如,越来越理性、多元化、开放性等特征在四代群体均有不同程度的体现。但是,从影响青年群体社会化的背景因素角度来看,每一代群体在青年期所受的社会变革因素和文化传媒因素影响不同,其价值观和行为偏好有一定的差异性变化。如果把四代人在青年期所呈现的价值观特征和行为取向作代际变迁分析会发现:与前几代人青年时期价值观相比较,90后行为价值观呈现如下之特征:

首先,理性是其价值观的基础。这种理性既包括工具理性也包括价值理性(2)“工具理性”与“价值理性”的提法源自德国社会学家马克斯.韦伯关于“行动系统”的阐述。。前者源自市场经济的理性;而后者则是指人赋予行为以类似信仰意义的价值取向。这与前几代人不同,前几代人的价值观中,或多或少都有非理性的成分,比如,60后、70后的传统价值观与80后情绪化感性行为等在日常生活中都较多地表现出来。而90后从一出生就生活在理性价值观占据主导地位的社会环境中,整个社会的运行规则与机制也是日趋理性化的,所以,理性思维奠定了他们行为价值观的基础。

其次,价值观多元化趋势和开放的心态使90后相信相对主义的基本理念。如前所述,由于受诸多因素的影响,90后有更多的机会接触多元文化观念和生活方式,使其价值观趋于多元化,思维视野开阔,奠定了其遇事能灵活变通的基础。在接触的外来文化中,既有现代的,也有后现代,当然也还有传统的,其中包括日本的“佛系”文化。但是,对于90后来说,没有哪一种文化价值观能够绝对地主宰其价值观取向,而是相伴而生、包容式共存与发展。90后除了接触源自日本的佛系文化外,也能通过很多渠道了解世界其他地方的文化。总之,开放的心态会让他们接受一切有审美价值的东西,所以他们不会将某一种欣赏的东西奉为排斥其它的唯一,这是90后不同于其他群体的地方。

再次,90后是被家庭教育、学校教育与与社会教育共同塑造的一代。这三方面对价值观起形塑作用的影响力量是均衡的,为其价值观的多元化奠定了基础,也可能会打破使其思维原来占主导地位的某一惯性思维的限制而更具灵活性。在90后前几代人的青少年期,上述三种教育机制是相互隔离或单独影响的,90后则不同,他们是这三种教育机制分别以不同形式共同塑造的。这意味着90后的思维视角与价值观基础是多元而富有弹性的,因为,上述三种教育机制会多维塑造思维空间。例如,家庭教育可能会传递父辈的教育理念与价值观,学校教育主要是培养社会主流的价值观和政治意识形态,而社会教育往往来自同辈群体相互塑造与影响以及大众媒体的传播作用。这些在对90后的佛系价值观测量中都有所体现,例如,在“个人价值观”和“社会态度”两个维度的测量中,数据显示,90后关于“个人行为偏好及其价值取向”与“个人的社会责任、集体荣誉感”等得分都较高,这在一定程度上说明了社会教育与家庭教育、学校教育共同发挥作用。同时,90后的价值观中既认可现当代新潮的价值观,也认同传统伦理价值观,这既说明其价值观的多元性,也说明三种教育机制共同发挥作用。当然,数据也显示,三种教育机制共同塑造90后价值观多元化的特征在90后高学历被访者身上比90后农民工要明显得多,这可能与生长在农村的90后农民工家庭教育与学校教育影响相对弱化有关。

最后,90后价值观具有开放、包容、多元化的特点。与前几代相比,90后价值观更加开放、多元,且具有包容性。根据访谈资料整理的价值观测量指标的关键词出现的情况如下:

人生价值观方面,90后表现出了积极的人生态度和多元化价值追求,但是快乐生活与个人生活目标处于首位,包括后面的“人际关系价值观”与“集体生活态度”等都体现此基本理念,如“交往目的”“交往原则”和“个人与集体关系”等方面都体现了90后个人生活价值追求的意愿。

在社会态度与社会性价值观方面,90后既表现了个性化的社会价值观,又表现出了个人对社会应有的责任和担当,认为个人对社会秩序和公共道德的维护负有义务,且是出于个人意愿,而非惩罚性约束所致。因此,个人没有权力要求他人服从自己的意志,即使遇到了破坏秩序和公德的行为也不会直接对抗,而是表现出了“管好自己,做好自己,以影响他人和周围”的逻辑。由此可见90后价值观中的开放、多元、包容的特点。

五、结论

90后是伴随着中国社会的深刻变革和互联网成长起来的一代,在他们身上看到的是中国现当代的风貌,他们没有物资匮乏时代的危机感,没有改革开放初期各种乱象带来的不公平感,也没有由于外来文化对本土文化的冲击而带来的文化震惊和不适应感。因此,在他们的价值观中,来自于个人经验的社会认知是无法对1990年代市场化改革以前中国社会的特征和生活状态感知的,所有这些信息都来自于长辈的说教和教科书的描述,但这对价值观的影响显然比亲身经历并沉淀为个人记忆的社会认知对价值观的内生性塑造要小得多。

由于内外部多种因素的影响,90后价值观呈现了多元化、包容性和灵活性等特点,加之思维方式、需求层次等方面的变化与外来文化的影响90后行为价值观在变迁过程中表现出类似“佛系”的特点,但这仅仅是人际关系处理的技巧,并不是如日本社会所出现的后现代主义价值观。我国90后的“佛系”仅仅是行为价值观向成熟、理性转变过程中的一种表现,具有积极进步的意义。作为新生代的90后,他们的思想观念与社会主义核心价值观保持一致,但在日常生活中,作为时尚潮流的代表,他们的行为往往又是时尚而又富有个性的,略带“佛系”的行为价值取向是其适应新时代社会文化特征的体现,其作为青年一代的人生信仰、理念没有变,仍然是积极向上的。