诗性与意义的景观:一种“事件”而非“事物”的视角

边思敏

王向荣*

1 客体对象与此时、此地、此身:风景园林研究的2条路径

主体客体之间的关系决定了2种全然不同的景观解读视角:当主体以旁观者的角度切入时,景观可以被视作秩序和格局的媒介物;而当主体将自己视为容纳在场所中的一部分时,景观则成为包含身体经验的现象综合体。

瓦尔德海姆(Charles Waldheim)曾将滨海城市的港口公园作为一种特殊的研究对象进行阐释[1],认为这是后福特主义(Post-fordist)①经济背景下空置港口渐增的产物,这里的“景观”不仅指代一个物质空间或设计结果,更是承载经济转型所引发的城市格局变化的媒介[2]。它代表了景观都市主义(Landscape Urbanism)在时代发展变化中解读地表空间的典型思路,也是建筑与城市学科发展转向的重要产物[3]。

科纳(James Corner)在2000年左右的相关论述中则更倾向以诠释学(hermeneutics)作为分析工具,认为景观同时是一种有关时间、空间和传统的高度境遇化的现象[4]101。借用巴拉甘的饮马槽广场(Las Arboledas),科纳描绘了他心目中容纳着文化延续性和人类原始经验的、充满意义的景观,并由此说明,如果将形而上学、诗意、神秘和阐释性想象(interpretive imagination)从真实图景中除去,那么人类认知景观的结果必将是不完整的。

在中西方关于传统园林和风景的相关研究中,还有很多主客一体的类似视角。冯仕达通过对留园游览过程的细腻的文本描述,来说明援引自西方的正投影图等表现方式淡化了中国绘画所传达的非透视效果在园林体验层面的重要作用[5],园林中存在着只能被穿行的行为所激活的空间体验[6]123-188。边留久(Augustin Berque)也呼吁以通态化(既不是客观的,也不是主观的,而是通态的)[7]的方式将风景引向观察者的感知领域。

以上讨论映射出风景园林理论研究中的2种路径:一种是剖切式的,将景观视为可以被深入分解的实验台上的客体对象,以理性的目光将其解剖为若干信息层,提取(extracts)[8]197-240物质空间中的某些关键性内容,将混杂在场地里的诸多因素“去领土化”(deterritorialized)②[9]并用信息切片的方式呈现出来,再针对每一层次展开探讨;另一种研究路径则倾向于将景观看成是人们可以进入、穿越和体会的场所,关注观者在此时、此地,以他的身体感知到的情境[10]。

第一类研究思路印证了人们对风景园林的认知不断变化的历程——从对单纯审美对象(picturesque)的塑造到多重信息层次的叠加,包括对生态学的关注[11]、社会过程及其影响力的纳入[1,12]、景观与更大尺度的城市建设甚而全球绿地分布和气候等问题的相互关联[13]等。虽然这种视角极大地拓宽了学科边界,帮助风景园林提升其价值和影响范围,但同时也伴随着超理性所带来的潜在风险[6]59,主要体现在以下2个方面。

其一,略去了景观场所特有的此时、此地、此身的主体性与诗性。剖切式的研究思路将空间艺术看成一种科学,类似实验台上的某个试验品,仿佛它是“无菌”的,而忽略了它处于复杂的时空环境中,时刻受到外界条件(光、天气、在场的人群等)的影响,并处于不断的、不可预期的变化之中。剖切式的研究思路可能导致过分强调技术和信息层的切分[14],忽略局部的特质进而失去了源自体验主体的诗性视角。正是由于对此时、此地、此身的淡化,对局部特异性与差异的省略[6]59,致使实验台上的景观削弱了某些可以触动人心的东西。

其二,一定程度上剥夺了设计师的设计权。面对资本和理性工具的强力时,设计师常处于被动地位,作为风景园林师,其设计的权力被疏离(distanced authorship),城市空间形态的考量往往需要让位于市场条件和环境决定论[15]。

从长远意义上来说,理性工具的介入对于风景园林认识论、方法论的全面性和多样化起到了相当积极的作用。但问题在于,当下资本力量和理性工具处于主导地位,追求效率和最大利益被认为更加“真实”(real),而诗意的愿景则总被贴上天真的标签[8]78。

或许我们可以做出这样的设问:剖切式的学科研究能否完全替代设计师做出场地决策?如果答案是否定的,那么风景园林师的核心作用体现于何处?

本文的观点建立在对上述现象反思的基础上。当理性工具不可避免地成为重要趋势时,风景园林师的核心价值依旧体现在其不能被信息处理机器所取代的、诗意且充满意义的设计决策之中[16]。

2 作为一种“事件”而非“事物”的景观

设计师在场地中的“作为”,其目的在于调动场所之“魅”,这也是建筑史学家佩雷兹-戈麦兹(Alberto Pérez-Gómez)反复追寻的关于“爱”的空间[17]。这种难于描述的意涵是驱使人类在地球上营造场所的原初动力,目的是通过空间这一媒介来实现自身和世界之间的精神沟通。

调动场所之“魅”的方式是多样的,其中极为有效的一种途径是在景观营造中纳入“事件”的意识,而非将景观视为纯粹客体对象的一类“事物”。如果用舞台类比,那么“事件”对应着舞台上发生的一幕情境,而“事物”则对应静置于台上的布景。“一幕情境”与“布景”的不同之处就在于,“情境”(事件)关乎2个“布景”(事物)所不包含的关键词——参与者(subject)和过程(process)。

参与者对应体验(experience)。如果将作为理性研究客体的景观与人们每天穿越、体验的景观做一个区分,那么二者的关键区别就在于,被体验的景观是一个场域整体,也就是参与者、过程和物质空间所共同构成的总和,包括当时光影的变换,风的吹拂,以及雾气的浓淡,此外还容纳着参与者在时间流逝中的穿越、驻足、观看与遐思。它具备不可复制的即时的环境条件、以参与者的身体在场为前提的观看与被看对象的共谋关系[18],以及参与者观察体会的先后顺序、节奏和所看所想构成的涉身经验。这正是场所之“魅”可能被调动而出的潜在条件。

过程对应时间(time),表明空间体验是历时的。德国哲学家伽达默尔(Hans-Georg Gadamer)曾强调体验和时间的相互作用关系:绝大多数人在日常生活中所经历的是“被排遣的”时间[19]69,人们往往会忽略身在某处所带来的感受,处于一种相对无意识的生存状态;而当人们参与到古老仪式中,或在节日里度过一段美好时光之时,所经历的则是“属己的时间”,是被深刻体会的[19]68;70。以伽达默尔的分类来看,当设计师有效调动出场所之“魅”时,即有可能让参与者经历一段可以被深刻体会的、属己的时光。

以持续长度和参与者身处其中所形成观感的复杂程度为依据,作为“事件”的景观还可以在时间维度上做出细分:短时段(transient)的景观、长时段(duration)的景观和混合(montage)的景观。短时段的景观指一种瞬时的场域,往往发生在相对集中的空间和时间范畴内;长时段的景观伴随参与者的行走而不断形成延续的感受,往往带有一定的节奏变换;混合的景观类似于电影手法中的蒙太奇,除了带来即时感受外,还常和其他的文化符号产生关联,形成此刻与彼时、此景与他物之间的反复照应关系。

3 短时段的、长时段的、混合的景观:作为“事件”的景观的3个观察维度

下文的3个小章节分别对应3种观察景观事件的维度,借助于案例所营造情境的现象学分析以及在此基础上的讨论,尝试探讨设计师如何在场地中发挥作用,调动场所之“魅”。

3.1 沼泽庭院:短时段的(瞬时的)景观

1997年斯波莱托艺术节(Spoleto Art Festival)中的沼泽庭院(Swamp Garden)是West 8设计的一处临时景观。钢柱和铁丝在一片沼泽森林中围合出一个矩形区域(图1),边界挂满了西班牙苔藓,形成一道自然的院墙。院落内部设置了一条木栈道并配有木质长凳(图2),将观者引导至庭院之中,并提供短暂停留的空间。

静谧的森林中,一条蜿蜒的木质小径将人引向丛林深处。在晨间阳光和鸟鸣的伴随下,人们可以穿越一道由西班牙苔藓界定的自然之门,进入长方形的内院。院墙围出了几棵大树,水面上漂浮着睡莲;阳光透过苔藓的缝隙落入院中,在微风的吹拂下,透过苔藓洒下的光影在水面和栈道上不停摆动。照片中(图3)坐在平台尽端的观者,想必不会轻易忘记此刻的光、影、风、湿润的空气和林间鸟鸣。

在这处临时景观中,关键的设计动作是西班牙苔藓所形成的围合界面,其妙处有二:一是框定了边界,划出了沼泽林地里普通的一小部分,但边界形成的“围”的动作强化了界面以内的景物,引导人们体会限定在院中的自然要素(水面、树木、栈道和方形围栏),在短时段内有效抓取了观者的注意力;二是边界材质的选择,也就是晒干的西班牙苔藓——这种自然材质巧妙地形成了一道围合但并不封闭的边界,既加强了限定感,又使内部空间与周围环境保持密切关系;同时,随之形成的光影就像一把太阳的筛子,将本来无处不在的日光强调出来,使得庭院的边界成为一条浸染着光线的边界,院落之内则被细密的影子铺满,光的氛围充斥在整个庭院中。通过钢柱铁丝的“围”和苔藓界面的“筛”,沼泽森林中的丛林、沼泽、微风和光斑,被设计师敏锐地捕捉并强化出来,形成了一处供人冥想的超现实空间[20]。

在空间中追求瞬时的触动力量,本就是风景园林的溯源之一。景观理论家杰克逊(J.B.Jackson)从词源学角度考察发现,“landscape”起初被解释为“能通过双目的一瞥而把握的土地”[21]。这暗示了风景园林对于敏锐度的要求:设计师需要先于他人体察到场所中的某种特质(identity)[22],并将这种场域通过设计手段充分调动出来。只有这样,未经设计训练的普通人才能轻松地在“一瞥”中把握住场所氛围,受到情感触动并产生共鸣。同时还需要注意它与静止的绘画图像之间的区别。虽然杰克逊的描述看起来几乎将景观等同于静态的绘画,但“通过双目的一瞥”必然会黏附着时间的属性,并且要求观者的身体在场(presence)[18],而绘画则更少受到类似的时空限定。因此,瞬时的景观虽然看起来短暂,但依旧不能被简化为二维图像,而是紧凑的时间场景中所积累的身体经验和感受的总和。

图1 沼泽庭院概念设计图[1]

图2 沼泽庭院内部[1]

图3 庭院的光影氛围[1]

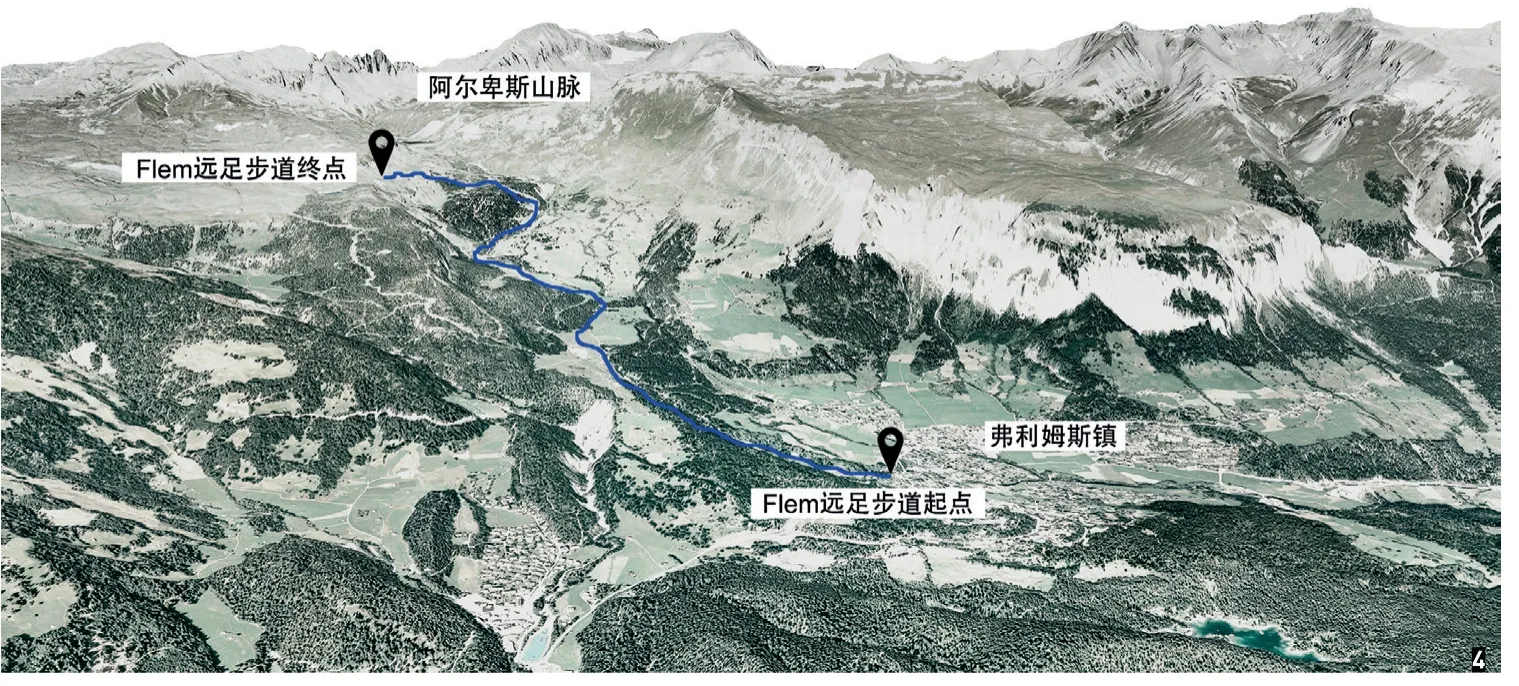

图4 Flem远足步道系统与城镇、山脉的关系(作者改绘自谷歌地图)

3.2 Flem远足步道:长时段的(行走中的)景观

Flem远足步道(Trutg dil Flem)位于瑞士西部拥有优美自然景致的弗利姆斯小镇,依循步道攀缘而上,能将雪山、峡谷、森林、草甸、山涧溪流和小镇风貌尽收眼底(图4)。约格·康策特(Jürg Conzett)③以“Trutg”(罗曼什语,意为“小径”)为介入策略,通过路径的精心安排使隐匿于山涧的风光以富于节奏的方式呈现在路途中。

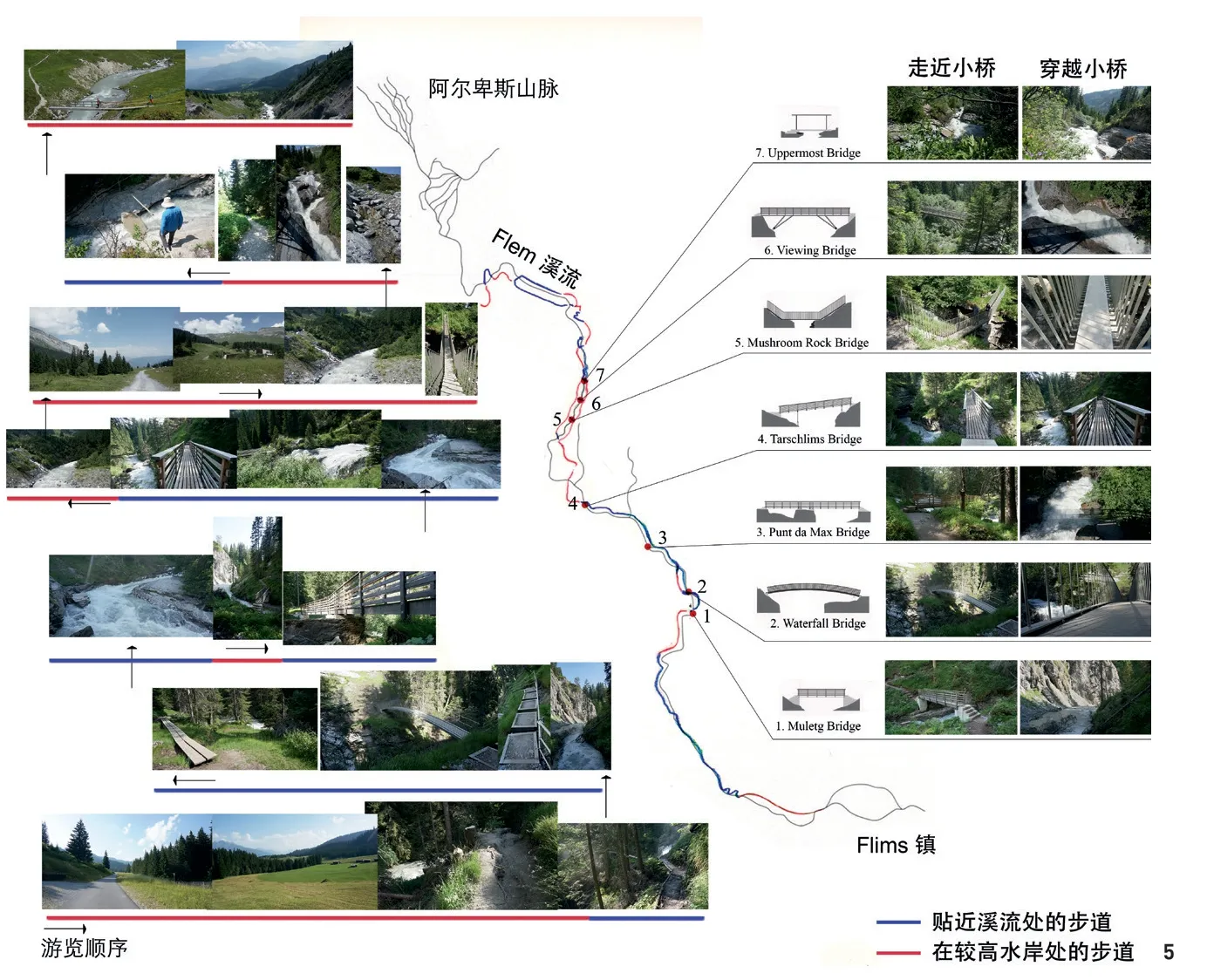

平面中(图5)环绕Flem河道布置的蓝色和红色线条,分别代表贴近溪流的游走方式和在较高水岸处的步行体验。小径悄然控制着行走节奏、坡度缓急和视线开合——徒步者时而接近溪流,时而穿出密林望见草甸与远山,时而被逼近山涧的溶雪水、看到因水汽产生的彩虹,时而处于相对“安全”的距离悉心观赏另一番景象。

步道沿途设置了7座小桥,地点和营建方式的选择都与游览节奏关系密切。例如在Startgels和Punt Desch 2处地方,溪流经过狭窄且相对难以接近的山涧,小桥就提供了观看形态惊人的岩石的独特视角;另一些短桥横跨峡谷,呈现出各不相同的沿途景象,和周围险峻粗犷的山涧景观形成对比[24]。广袤壮丽的自然与精巧细致的桥体在红蓝段落的恰当编排中交替出场。

行走中的景观提示我们关注那些经由身体的穿越而产生的连续的、过程性的感受,关注景观中可以走进的空间[25]。美国园林史学家约翰·狄克森·亨特(John Dixon Hunt)曾将几张关于小径的图像并置(图6),假以说明“行走”是人们体验景观的惯常状态,然而我们的注意力却经常被标志性的视角占据,忽视了这种无法被加上画框的特殊经验[26]。

行走中的景观不仅在大尺度的土地经营中有所体现,小尺度空间也具备相似的经验机制。当路径的设置能够使人的节奏很好地匹配于景观中时间流逝的节奏时,景致之间就会形成有效配合,从而充分调动参与者的感官体验。相较于笔直的道路来说,蜿蜒(winding)和蛇行(serpentine)的小路更被造园师所青睐,因为它在转折处总能隐匿一些视线,将人组织在一系列的行走当中[27]。在这个过程中,人们会渐渐忽略他(她)正被一条连续的路径引导着,遗忘景色是观看客体的意识,以一种主客消融的忘我状态浸入到自然里。这种借助身体移动来激活空间经验的方式,也是中国传统园林中所具有的景观敏感性的重要来源[6]119。

节奏变换还会带来近和远的知觉交错。如果我们撷取Flem远足步道的一个片段——深入密林,经过小桥,跨越溪流,返回视野开阔的山脉,遥望顶峰雪山并俯瞰小镇——来细读其中的体验过程,就会发现前3个区域(深入密林、经过小桥、跨越溪流)提供了近身经验,人们可以近距离观察密林和树缝中洒下的光柱,踏过桥面并触摸精心设计的栏杆;后面的部分(返回视野开阔的山脉、遥望顶峰雪山并俯瞰小镇)则给人更远的全景视角。折返往复的行进关系强化了2种知觉的变换和对比,也使每种景色在行走的节奏中彼此突显。

图5 Flem远足步道的整体游览体验及其与康策特设计策略的对应关系(孙嘉明摄,作者改绘自参考文献[23])

图6 亨特论述行走体验时引用的照片[25]

图7 Passages的4幕情境(作者改绘自网络)

3.3 Passages:混合的(蒙太奇式的)景观

Passages是为引渡无望自杀身亡的德国哲学家瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)而设的一处纪念性景观,设计师卡拉万(Dani Karavan)④在其中置入了4幕情境(图7)。

第1幕是面向大海的钢质走廊,它以陡峭的角度切入崖壁,直冲着海浪激起的漩涡;第2幕是转身回望时钢筒形成的黑色景框,洞口是刺目的白光;第3幕是重回土地之后,经由堆砌的石墙拾级而上,置于半途荒芜土路上、指向钢筒方向的4级踏步;最后一幕是终点处锈蚀钢材筑成的立方体纪念碑。

在Passages中,混合的、蒙太奇式的时空与意义的多重触发源于以下几个方面。

图8 钢筒尽端镌刻铭文的玻璃门(朱育帆摄)

空间情境和本雅明经历之间的隐喻关系。在第1幕中,钢筒形成狭长的透视,将人的目光引向反复拍打岸边的、无法消散的海浪漩涡,隐喻了本雅明在生命最后时刻徘徊于西法边境的茫然无措;第3幕的4级踏步指向钢筒和大海,与1、2幕形成呼应,同时引导人们关注旁边的橄榄树——它长年经受海风侵蚀却未倒下,似乎在证明生命力的顽强;第4幕中,山顶的纪念碑就像是一直停留在边境小镇等待引渡消息的本雅明,遥远平静的海面象征自由,而横在纪念碑和海之间的栏杆就像那道最终也没能被跨越的边境线,将希望和现实无情地阻隔开来。

文本与空间的互文也是触发时空与意义多重叠加的一种重要方式。在第1幕的终结处,一堵厚重的玻璃板拦住了继续向下的阶梯,其上镌刻着铭文:“纪念无名者比纪念知名者更困难,历史的构建是献给对无名者的记忆”⑤(图8)。当观者折返向上时,第2幕的回望视角则揭示了这段话的答案——昏暗洞口的尽头框定了一道白色光门,所有人在强光之下成为没有姓名的剪影。这暗示着Passages不仅在祭奠本雅明,也是为所有受害者设立的纪念所[28]。

此外,4幕情境的前后编排形成了关键帧⑥之间的起承关系。第1幕以直冲向下的姿态形成震慑般的第一印象;第2幕通过文本和空间的互文,形成意义上的层叠,纪念对象也由本雅明转向所有遇难者;第3幕是对前两幕的回顾,并通过橄榄树引入对生命的敬畏之情,扩展了叙事范畴;第4幕将纪念碑、栏杆和海平面并置,让人在藩篱与自由共同构成的纠结景象中回忆整个旅程,展开绵长的思索。

还应注意到设计介入物与原场地的质料对比。卡拉万将介入场地的主要物体统一处理成锈蚀钢板,通过强调新置和原置[29]2层关系来突出引导意图和设计动作,以及后人对已故之人经历的再思考和再诠释。

最后,Passages这个名字还隐藏着几层含义:它的字面意思——“通道”,既直接指代设计中最重的一笔——像通道一般将人引向海浪的钢筒,也隐喻了本雅明在生前最后一段时光里,将边境小镇的海岸视为逃向生的希望的唯一通道;Passages还与本雅明著名的“拱廊计划”⑦的德文Passagenwerk相照应,卡拉万借此表达了对这位哲学家在学术领域贡献的致敬。

蒙太奇式的景观可以被理解为场地空间形式(form)与其他信息(历史、文化、社会背景等)的对话(echo),是一种此时与过去、此地与别处、此身与他者的照应,能使参与者在现场经验之余感知到信息的多重层叠,获得被反复增益的附加体验。除了即时的经验感受以外,它还和个体或集体记忆、情感反应及其他思想、情绪相关[30],场地意义的表达层次和形式更加复杂,空间阅读所带来的深度与乐趣也随之增强,因此这种视角对设计师和观者都提出了更高要求。

4 结语

在东西方空间营造智慧的交汇处,存在某种共识。人类对物质世界的改造并非全然被理性支配,诗性与意义在容纳身体经验的空间讨论之中依然占有不可替代的重要席位。

一段对基纳斯特(Dieter Kienast)⑧French School of Bern的描述恰恰反映了上述观点:“在一层毗邻教室的小游戏区,孩子们可以放松和玩耍,场地中拥有创造幸福感所必需的最低限度的要素——一个用树篱明确界定的空间,一棵提供阴凉的大树,和一张布置在树下的长椅。[6]116”即使在上述最为简单的景观场所中,孩童的嬉戏和这段时光带来的幸福感依旧是我们对之产生热爱的源头。童寯认为造园生发于生存问题之后,因此对心理需求的满足便成为一种基本需求[31]。而诗性与意义的获得,需要风景园林师对场地倾注饱满的情感[32]并做出源自主观判断的设计决策,这一过程无法被机器取代[33]。

如果将景观视为一种经历,那么它就可以被理解为黏附着参与者主观体验和时间属性的“事件”,而非单纯的“事物”。在短时段的(瞬时的)、长时段的(行走中的)、混合的(蒙太奇式的)景观中,可以通过对场地特质的敏锐把握,对行走过程的关注与行进节奏的精心编排,以及将场地的空间形式与历史、文化、社会等多重信息相照应,形成富有诗性和意义的、精神性的场所。

最后需要澄清,现象分析与感受阐释无法被归结为若干种既定方法,调动场所之“魅”的方式是无尽的。本文仅希望或许能为通向罗马提供一条小径。

致谢:感谢约格·康策特先生在本文写作过程中对邮件提问的耐心解答。

注释:

① 伴随信息和通信技术的发展而产生的,生产过程和劳动关系更为灵活的生产组织模式。

② 又译为解辖域化,是法国哲学家德勒兹(Giles Louis Rene Deleuze)的一种观点。他认为社会总是将动态的事物通过编码的方式予以限定,将动态的事物静态化、规则化,将流动的东西实体化。而解辖域化则表达了与之相反的过程,要将事物从习以为常的编码和规则系统中解放出来,发现被惯常符码遮蔽的潜在意义和价值。

③ 瑞士土木工程师、桥梁设计师,毕业于苏黎世联邦理工学院(ETH),与彼得·卒姆托长年保持密切的合作关系。

④ 以色列雕塑家。

⑤ 原文以德语、西班牙语、加泰罗尼亚语、法语和英语刻在钢筒尽端的玻璃板上。英文版为:“It is more arduous to honor the memory of anonymous beings than that of the renowned.The construction of history is consecrated to the memory of the nameless.”

⑥ 计算机动画术语,指角色或物体运动/变化中的关键动作所处的那一帧。

⑦ 许多学者认为这是20世纪文化批评领域的伟大著作之一,英文为“Arcades Project”,主要关注巴黎街头的拱廊空间。本雅明认为这些空间与巴黎独特的街头生活现象密切相关。

⑧ 瑞士风景园林师,苏黎世联邦理工学院(ETH)教授,在20世纪90年代与赫尔佐格德梅隆保持密切合作,其作品对现代风景园林设计产生了深远影响。