试论诗歌“绮丽”风格之流变

摘 要:《二十四诗品》以意象批评的手法将“绮丽”作为一种诗歌艺术风格类型予以详细阐述,并创造性地提出了“浓尽必枯,淡者屡深”的美学境界与诗学观点,对“绮丽”风格的探讨可谓得其精髓。实际上在《二十四诗品》将“绮丽”风格进行系统的规范前,前人的文论以及诗歌中都曾或直白或隐讳地以“绮丽”来表现艺术作品的风貌和格调,或来表达自己对文学创作的观点及态度,对“绮丽”一词文学风貌的认知也经历了宛延的流传变化。

关键词:诗歌;“绮丽”;二十四诗品;流变

诗歌的崇尚绮丽,大概是从东汉末年开始的。从曹丕《典论·论文》提出“诗赋欲丽”的观点,至西晋陆机《文赋》言“诗缘情而绮靡”,与传统的“诗言志”观点相对立,使得诗风进一步走向绮丽。到齐梁宫体诗盛行,造成浮艳綺靡之风,流于追求声色犬马。钟嵘、刘勰在创作中欲纠正绮丽文风之弊端,但孤掌难鸣没有引起统治者的倡导及文人的共鸣。至初唐,“四杰”、陈子昂等人登上文坛,为诗歌注入清丽壮美的新活力,一改前代之颓靡,盛唐诗人更是以骨气作诗,追求诗歌不落言筌的自然美。至晚唐,国运衰微使得文人心态发生巨大变化,诗歌风格呈现出另一面貌的绮丽之美。《二十四诗品》则在继承发展前人观点的基础上,对“绮丽”风格进行了诗学及美学范畴上的规范,产生了极大的影响。

一、魏晋六朝——“绮丽”之风的兴起与讹滥

动乱的时代、多情的心境皆是文学的养料,孕育出朵朵绮丽的鲜葩。魏晋文人最早在创作中有意地将诗歌艺术风格向“绮丽”靠拢。“绮”字按《说文解字》释:“文缯也”,也就是有花纹的丝织品,可按细密盘络之义讲,后亦指向如丝绸般华丽、华美之义;“丽”字当光艳灿烂讲,“绮丽”二字指向的是一种华美明丽的文学风格。表现在文学形式上,讲求语言的富丽精工、格调的粲而不俗、韵律的工切流转。曹丕《典论·论文》曰“诗赋欲丽”,对于“丽”的内涵曹丕没有给出明确界定,但纵观曹丕以及建安诗人们的创作可以看出,对“丽”的追求是时人的一种审美共识。在《与吴质书》中,曹丕以“元瑜书记翩翩,致足乐也”,称赞阮瑀书札文采优美令人赏心悦目;孙拯《赠陆士龙诗》以“华黻袭藻,金石载振”褒赞陆云诗歌辞采艳发;曹植在《前录自序》中亦说:“故君子之作也……质素也如秋蓬,藻也如春葩。”可以看出在魏晋时期文人已有意地将目光投向文学的独立地位,从审美角度观照诗歌的文学特质并上升到理论的高度。同时,诗人们十分重视“丽”在文学创作中的实践,自觉追求诗歌的外在形式之美。后世对建安时期诗风的评价也多称“辞极赡美。然句颇尚工,语多致饰”(胡应麟《诗薮》)。由此观之,“丽”与当时的时代审美风尚是相互呼应的,文人已然自觉追求作品在文学形式上的绮美华丽。

至西晋,陆机《文赋》道:“诗缘情而绮靡。”作为一种崭新的文学审美观念,这对六朝及以后的文风都产生了深远的影响。首先,他强调诗歌作为诗人表达内心情感的工具媒介,要由内而发,有感而作,切不可空洞无物,以“缘情”突破了以往强调“诗言志”的定式。其次,织素为文曰“绮”,细密、柔美曰“靡”,“绮靡”二字强调在艺术形式上要注重辞藻的纤巧华美、感情的细腻交织。陆机强调于内“缘情”而于外“绮靡”,可以说是出于追求文质并重的自觉,他看到了文学要有内在情感的支撑,同时亦须有美丽外裳的修饰,正所谓“游文章之林府,嘉丽藻之彬彬”。但是,困于时境,其创作也不免流于狭隘,极力追求华丽繁密的辞藻和音律之工切导致内容空泛、情感乏味。后世士大夫阶层追逐声色享受、热衷市井文化,过分解读“绮靡”而曲解“缘情”,使得诗风更走向绮奢浮艳。

南朝文人认为诗歌应当抒发个人的心性情思,强调诗歌的抒情特质,正如萧绎《金楼子》云:“至如文者,惟须绮纷披,宫徵靡曼,唇吻遒会,情灵摇荡。”文学价值的确立激发起文人改革文学的欲望,于是追求吟咏性情、放荡声色,讲究富赡辞藻、声律工切的“代雄”之“新变”,一时之间蔚为大观。入宋时已露“丽”之端倪的文风至齐向“艳”发展,至梁陈已然“多妖艳之音”(陆时雍《诗镜总论》),而于齐梁时达到全盛期的宫体诗歌更被后世认为是“绮丽”诗风的代表。诸如萧纲的《咏内人昼眠》写女性的睡态:“簟文生玉腕,香汗浸红纱。夫婿恒相伴,莫误是倡家。”辞藻堆砌、趣味低俗,极尽描刻之能事。这种风格绮艳靡丽、内容狭窄的宫体诗为后世文人所不齿,亦使得“绮丽”风格走向声色犬马的歧途。

可以说自建安时期始,诗人们便开始重视诗歌的文学特质,自觉追求一种语言精纯、文采华茂的“清丽”风格。到“诗缘情而绮靡”观点的提出,进一步强调诗歌的抒情特质,诗歌的“清丽”风格开始转向“绮靡”,在一定程度上将诗风推向了形式主义的道路——文藻华丽、对仗工整却无甚真实情感。到了偏安江左的南朝,“永明体”的完备使得诗歌在辞藻与声律上耗尽全力,对感官刺激、现实享受的追求又导致士族文风更是朝向“艳靡”的方向一发而不可收,“绮丽”之风至此流于讹滥。

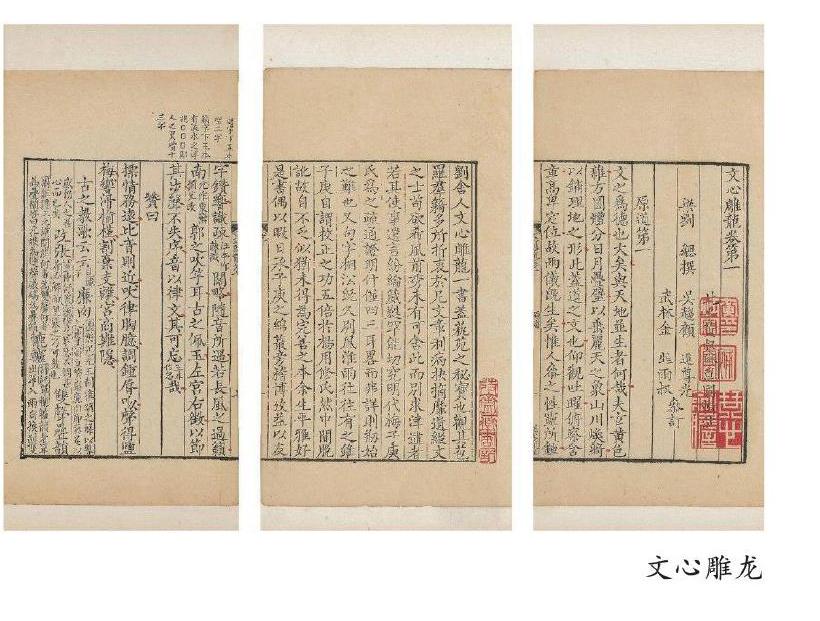

二、《文心雕龙》

《诗品》——“绮丽”之自赎

魏晋南北朝时期,文学理论研究大放异彩,《文心雕龙》《诗品》这两部文学批评名著相继问世于齐梁时代绝非偶然,它们都蕴含着反对齐梁形式主义绮靡文风的自觉。钟嵘的《诗品》极其推崇曹植,称其“骨气奇高,辞采华茂。”他认为内在的才力与外在的丹彩应同等重视,“骨力”与“词采”也是其评诗的最重要标准。他评价张华诗“其体华艳,兴托多奇。巧用文字,务为妍冶”,称其文采斐然,骨气不足;评班婕妤团扇篇“词旨清捷,怨深文绮”,俱得骨气词采;评宋孝武帝诗“雕文织彩,过为精密”,雕刻文藻,编织词采过于细密绮丽。他的这些观点与刘勰大体接近,刘勰则有更为具体的阐释。

刘勰的《文心雕龙》虽未专门论述诗文的风格类型,但通观全篇可以看出他对何为真正的“绮丽”比之前人的观点更为透彻深刻。在《情采》篇中刘勰指出:“绮丽以艳说,藻饰以辩雕,文辞之变,于斯极矣。”庄子曾言要用巧妙的话语对事物进行细致的雕画,就是要讲究辞藻的雕饰之美。韩非子讲求用艳丽的言辞进行辩论、游说,也就是追求绮丽之美。刘勰对前圣们富赡辞藻、文风绮丽的观点给予肯定,但同时他也看到了偏求“绮丽”而滋生的弊端。于是他在下文中指出庄韩的观点“华实过于淫侈”,辞采可以用来美化语言,但真正使语言富有魅力的是内在真挚的性情。在《明诗》篇中他指出宋初文风“俪采百字之偶,争价一句之奇,情必极貌以写物,词必穷力而追新”,虽然短暂地将诗风从玄言中解放了出来,但穷力追求形式技巧、语言华美以使得当时文风愈渐绮艳丽靡,又不可避免地陷入了另一个更为迂拗的困境。因此,他极力纠正此种不正文风,在文之枢纽首篇《原道》中,便创造性地专论了“文”的起源问题,认为“文”与天地并生,推及万物则“动植皆文”,论及人文则“言之文也,天地之心哉”。他所要传达的观点:文采是万事万物生来具有的,创作不讲求文采则违背了自然之道,却又不可过分雕饰文采以致繁采而寡情。这便从根本上为矫正浮靡讹滥文风确立了理论基础。

陆机提出“诗缘情而绮靡”虽然一定程度上将诗风推向形式主义的歧途,但纵观中国文学思想史,“缘情”说法的提出可谓具有里程碑式的意义。钟嵘与刘勰虽然极力反对“绮靡”之文风,但其对文采与情感关系的看法可以说是对《文赋》观点的进一步深化总结,有异曲同工之妙。刘勰站在反对齐梁讹滥文风的角度,辩证地论述了文质关系,既不有意抬高“质”的地位,亦不过分贬低“文”的价值,强调二者是相互依存的统一体,这就为逐渐走向讹滥的绮丽文风在理论上立下了审美范式,是当时时代下的一种文学自赎。

三、唐诗——“绮丽”之新变

初唐诗风仍具齐梁余韵,不过是“词藻来得更细致,声调更流利,整个的外表显得更乖巧,更酥软罢了”(闻一多《唐诗杂论》)。在“四杰”、刘希夷、张若虚登上诗歌舞台后,其创作以浓烈的感情、庞大的气势使得颓靡的诗歌风格返回到正常的状态,变绮靡纤弱为清新流丽。至盛唐,诗人们或对前朝文学进行品评以期改革诗风,或咏史怀古评论鉴赏名人名作,形成了以诗论诗的风气。李白在《古风》其一中提到“自从建安来,绮丽不足珍”,他评价自从汉末建安时代以来,诗歌已经走上了绮丽浮华的套路,不足为珍贵。“绮丽”在这里作贬义,用来批评那些藻饰繁复、毫无气骨的诗作。另值得注意的是,李白诗中所主张的建安风骨是针对诗歌的风格特征而言的,这种以诗论诗的形式和对诗歌风格的探究无疑对后来《诗品》的创作有相当的影响。盛唐诗人在创作中亦以此等风格手法贯穿始终,如李白的《清平调》:“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。若非群玉山头见,会向瑶台月下逢”,虽是“咏美人”之作,但毫无靡俗纤巧之感。春风微拂,花容与人面浑融一体,转念间思绪直飞云霄,在迷离恍惚、真幻交织的背景上勾勒出贵妃的绝美姿容。初、盛唐文人所追求的“绮丽”是反对绮靡雕饰而气骨刚健有力,是不落言筌、羞于涂饰的朴素美,是一种落尽铅华、洗炼纯澈的自然之美,这无疑救“绮丽”之风于水深火热并为其注入了新的生命活力,在审美品格上为《诗品》的创作指出了前进的方向。

至晚唐,李商隐、温庭筠登上诗坛,他们的诗风既不似“浅俗”的元白诗派,也不模拟“险怪”的韩孟一派,而是上溯六朝“缘情绮靡”之传统,但较之追求声色犬马、诗风绮靡俗艳的六朝文学之“绮丽”却有了十足的变化,呈现出绮美婉丽的抒情特质。晚唐的“绮丽”是在对政治绝望的情况下转向内心求索的产物,如李商隐的《无题》诗,以敏感的感官追求一种写意式的“神似”,展现出一种境界朦胧而绮丽自现的艺术魅力,从而形成了“深情绵邈、绮丽精工”的时代诗风,这是唐诗对“绮丽”风格的另一重大改变。

但诚如《诗眼》所曰:“上自齐梁诸公,下至刘梦得、温飞卿辈,往往以绮丽风花累其正气,其过在于理不胜而词有余也”,过分求取外在形式的“绮丽”而忽视内在的情感往往难成佳作。前人对诗歌绮丽风格外在形式上的把握似乎也只抓住了其浓墨重彩的一面,实则未触及到“绮丽”之真谛,《二十四诗品》在论“绮丽”时便抓住了这一要点并以此为其论诗的关键,深刻揭示了绮丽风格应有的“淡者屡深”的美学境界。

四、《二十四诗品》——“绮丽”之规范

司空图《二十四诗品》以丰富的意象及充满哲理的语言形象地概括和描绘出各种诗歌风格的特点,具有极高的美学及诗学价值。“绮丽”的诗歌风格,是在作者总结大量诗歌创作经验以及详观前人研究论述的基础上提炼出来的,每一诗句都有精心的构造和深远的味旨,解读《诗品》“绮丽”一品,可以发现作者对绮丽风格的把握可谓深得其精髓。

(一)“浓淡适宜”的美学观点

“神存富贵,始轻黄金”,于开篇便推翻原有的观念定式,从反面着笔清楚地表达了自己的观点。这里的“神”既可指作家主体内在的精神特征,又可指艺术作品所应有的精神内涵,所谓“神存富贵”是说人的精神心胸要富足充盈,这样发乎为文才能具备天然本真的“富贵”神髓。“始轻黄金”,只有内在充沛自适了,方能摒弃繁雕外饰、堆砌辞藻的假绮丽而得真富贵。这里也传达出作者的一种人生态度,得富且贵、黄金玉器这是世人竞相追逐的东西,人们似乎也将“绮丽”等同于此。可真正“绮丽”的人生是抛弃浮华的欲望回归本真的绚烂,真正“绮丽”的文学也不应用金箔水粉样的物质性词语或奢靡艳俗的暧昧氛围去粉饰形式,而是回归文学自然的色彩。

“浓尽必枯,淡者屡深”承接首句意蕴接着进行深入剖析,在这里作者运用了辩证的眼光来看待“浓、淡”的问题。“浓”是极尽雕饰之事,“淡”不是平平无奇而是淡而有味,愈淡愈需细品。正所谓物极必反、月盈则亏,“浓”不是坏事但内无底蕴却专向外求取势必会导致枯槁;而“淡”貴在不需要强作逞态,正如孟子所言:“我善养吾浩然之气”,有了这种“至大至刚”“充塞于天地间”的力量,真体内充发乎为诗必然蕴藉深远。作者将“淡”的概念引入“绮丽”中,看似违和实则却正是“绮丽”一品整体内涵的精髓所在,“淡”不仅不与“绮丽”之风格相冲突,甚至是其中不可或缺的一份子。如陶渊明《读山海经》其一:“欢言酌春酒,摘我园中蔬。微雨从东来,好风与之俱……俯仰终宇宙,不乐复何如。”陶诗在语言运用上已达炉火纯青的境界,他直写其事不加过多的修饰,“春酒、园蔬、微雨、好风”都是平淡得不可再平淡之景,但因全然以“我”之真思真情为基础,情景事理浑然结合一体,把美丽的自然与恬静自适的田园生活写得令人心神流连,愈思愈觉有味。正所谓“淡者屡深”,在朴素中见华彩,平淡中又富于情趣。此外,“淡”不是强调只可用平常意象、朴素话语,像王维《田家》:“多雨红榴折,新秋绿芋肥”等诗句,亦可见明丽光艳之笔法,但却不流于靡俗。

由此可见,“淡”指向了两种,一是创造者需内心充盈积蓄气力,达到兴到神来泄于笔端的境界,方可得淡而无穷之神韵;二是呈现出来的作品在形式上不可一味矫揉造作、重彩浓墨,而要以淡衬浓方可自然可爱,这就笼盖了创作“绮丽”一品最根本的美学原则。按此分析,“取之自足,良殚美襟”之义自现,大体是如郭绍虞《诗品集解》所说:“言斯境也,取之于内,无不自足而有余,良足以殚一己之美襟而舒畅于怀抱也。”

(二)“相映成趣”的意象组合

“雾余水畔,红杏在林。月明华屋,画桥碧阴。金樽酒满,伴客弹琴”,是对“绮丽”诗风作以具体的形象刻画。按杨廷芝《诗品浅解》释“水气与雾气交映成文”,认为“雾余”句是就“绮”而言;“月明有照耀,华屋而五彩纷披”,华屋在月光的照耀下更显熠熠,是言“丽”;“金樽”句则是“不期其绮丽而自绮丽”。孙联奎《诗品臆说》释“凡林皆丽,而有红杏出其中,得不更丽乎”“华屋加月明之照……画工所难及”,二家的一些释解颇有偏差。郭绍虞《诗品集解》进一步总结杨、孙二家之言道:“以上六句可合看,统说富贵人家景象,亦即绮丽景象”,更是与作者想表达的观点相去甚远。

实际上就上文分析“绮丽”一品的美学原则可知,作者强调的是一种浓淡适宜的创作境界,而并非单纯列举意象来分训“绮”“丽”二字,抑或用多重意象来反复强调绮美华丽之义。我们来看中间二句意象间的组合关系:“雾气-水畔、红杏-树林、明月-华屋、画桥-碧阴”,水波粼粼闪耀着光芒,而稍许弥漫的余雾仿佛为水畔蒙上了一层薄薄的纱巾,使之浓淡相适;树林映眼皆是绿意,而加以点点红杏缀花,立见浓淡;思及华屋映入脑海的是熠熠生辉的雕梁画柱,而“月明”点出在一片黑夜中只有温柔的月光照向屋檐,华屋似乎也只可见彩丽之影而不见繁饰;精美雕刻的桥梁在岸边枝叶如织的柳树阴影的掩映下也忽明忽暗,精艳之色半露。通过这样的分析可以看出,作者在列举意象时虽亦取“绮丽”之景,但也有意以组合搭配来凸显自己“浓尽必枯,淡者屡深”的美学观点,而并非一味列举互衬艳丽之景。

“金樽酒满,伴客弹琴”一句与前两句稍显不同。“金樽”看似与前面“始轻黄金”的说法有所冲突,实际上是两个不同的概念。“轻黄金”所表达出来的是一种人生态度及美学观念,是对贪求富贵与繁复藻饰的批判。而这里的“金樽”谈的不是富贵之“金”,而是与“绮丽”相适的光鲜绮丽,“酒满”指向的是一种洒脱自足的畅快境界,加之友人伴客的鼓瑟鸣琴,这是何等绮丽纵肆的快意风光。

总而视之,将《二十四诗品》“绮丽”一品与前人文学观念相较,可以看出作者在继承发展前人文质并重观点的基础上,创造性地对“绮丽”风格做出了“浓尽必枯,淡者屡深”的美学境界上的规范。前人或因缘情丧质而误入声色歧途,或站在补偏救弊的角度去批判重文轻质的现象,似乎都没有探究到文学风格本身的特质。作者从文学的角度出发,对“绮丽”风格做出以淡衬浓的艺术境界的阐释,进而总结为一种诗歌创作原则——以淡衬浓才愈见绮美秀丽,可谓在前人的基础上真正抓住了“绮丽”风格之精髓。

五、结语

“绮丽”作为一种明丽舒朗的艺术风格特征表现在各式各样的诗歌类作品中,经历了漫长的发展流变,但很多时候受其细腻美艳的外在形式影响往往流于俗滥,失去其本真面目。《二十四诗品》是中国古典美学与诗歌理论的一大力作,它取精用弘总结了前人的审美理想,创造性地提出了绮丽风格应具备的“神存富贵”“淡者屡深”等诗美境界,使读者真切地捕捉住绮丽风格的真谛,对绮丽风格的总结为后代学者在创作上带来了深刻的启发,也对后世的美学及诗学产生了极为深远的影响。

参考文献:

[1]孙联奎,杨廷芝.司空图《诗品》解说二种[M].济南:山东人民出版社,1962.

[2]郭绍虞.诗品集解 [M].北京:人民文学出版社,1963.

[3]郁沅.中国古典美学初编 [M].武汉:长江文艺出版社,1986.

[4]范文澜.文心雕龙注[M].北京:人民文学出版社,1958.

[5]张国庆.《二十四诗品》诗歌美学 [J].北京:中央編译出版社,2008.

[6]郁沅.释《绮丽》与《自然》——《二十四诗品》通解例释之五 [J].湖北社会科学,2011(1):132-134.

作者简介:王诗瑶,辽宁师范大学文学院硕士研究生。研究方向:中国古代文学。