苏轼也曾被退稿:杭州《表忠观碑》刻石过程

后来不见入石

二十年了,有件事一直纠缠着苏轼。

熙宁十年(1077),知杭州赵抃向朝廷打报告,为纪念吴越国钱氏三世五王的功德,申请将杭州龙山(今玉皇山)下荒废的佛堂妙因院改为道观,以管理、维护钱氏在浙江各处的坟庙。报告获得批准,道观赐额“表忠”。赵抃又邀请曾通判杭州的苏轼撰并书写碑记。元丰元年(1078)八月十三日,徐州黄楼建成的第二天,苏轼的碑记一挥而就——赵抃的报告及朝廷的批示被全文照录,然后加上苏轼创作的四言铭文,这种文笔还受到王安石的夸奖,而墨迹就是书法史上著名的楷帖《表忠观碑》。

于是人们以为,杭州从此有了一座表忠观,《表忠观碑》刊石立于其内。但绍圣年间(1094—1097),苏轼贬谪惠州时,曾写信给杭州的僧人道潜(参寥),说:

《表忠观记》及《辩才塔铭》,后来不见入石,必是仆与舍弟得罪,人未敢便刻也。

如此说来,苏轼在世时,《表忠观碑》是否刻石,大有可疑。

绍圣元年(1094)苏轼贬谪惠州时,弟弟苏辙也失势出知汝州,《辩才塔铭》“不见入石”或许是时间上不那么充裕。但《表忠观碑》撰成将近二十年,元祐四、五年(1089、1090)苏轼自己出知杭州,怎么可能“人未敢便刻”呢?

此中蹊跷,说来话长。

送表忠观钱道士归杭

元丰元年(1078)八月是苏轼在知徐州任上撰并书《表忠观碑》的落款时间。第二年初苏轼改知湖州,四月二十日到任,七月二十八日因乌台诗案被拘押入京,知湖州前后不足百日。在湖州,四月苏轼拜谒了文庙及诸庙,以宣扬教化并祈祷神明保佑一方。五月,端午节苏轼游遍诸寺,登飞英塔,又往弁山(卞山)黄龙洞祈晴。

同月,苏轼还接待了从杭州来募捐的道士钱自然。钱自然道号通教大师,是吴越国王钱鏐的直系子孙。元祐年间苏轼任知杭州,当年赵抃提出改建表忠观并让钱自然住持,其实是有缘由的。赵抃给朝廷的报告在十月,之前的七月,钱道士提交一份申请,要求将杭州代管钱氏祖产的租赁收益每年1354贯,划拨给他用以修葺钱氏“诸处坟庙”。他算了一笔账,修葺工程预算“工料价钱一万二千八百九十贯九十九文”,需要连续划拨9年“方得完备”。赵抃显然因为钱道士的申请,才向朝廷打了份报告,但报告中并没有提钱的事情。结果钱道士成了表忠观住持,但修坟庙的经费没有落实。

苏轼哪里知道事情这么复杂,他还以为钱道士要为《表忠观碑》感激他呢,一见面就问:表忠观完工了吧?

没想到钱道士说:还没呢,杭州去年收成不好,没人愿意捐钱给我修建道观。

苏轼觉得好奇怪,他相信今年杭州丰收,修观预算应该不成问题:异哉!杭人重施而轻财,好义而徇名,是不独为福田也,将自托于不朽。今岁稔矣,子其行乎!

不过钱道士还是厚着脸皮让苏轼捐钱,因此苏轼作诗送他回杭州,诗的后四句是“凄凉破屋尘凝座,憔悴云孙雪满簪。未信诸豪容郭解,却从他县施千金”,就是说苏轼想办法从湖州帮钱道士筹集了1000贯的建观经费。

杭州并没有把钱氏祖产收益拨给钱道士,苏轼的1000贯钱解决不了问题,等今年收成好了再向杭州民众募捐也不靠谱。更致命的是,钱道士回杭不出两月,乌台诗案爆发,苏轼被拘押入京。当时的知杭州邓润甫是重要的变法派官员,无论如何也不可能让抵制新法的罪官苏轼撰碑的表忠观修建起来,钱道士上善若水、道法自然,恐怕只能搁置建观事宜。

经今十四年,表忠观既未成就

乌台诗案的结果,苏轼免罪,但贬谪黄州(今湖北黄冈)。苏轼在黄州4年有余,杭州的表忠观仍未建成,引起钱氏后人强烈不满。元丰五年(1082)三月十八日,以皇城使钱易为代表的一批钱氏后人直接向朝廷打报告,要求杭州归还钱氏祖产,以便筹资修葺各处钱氏坟庙。朝廷的批复,同意杭州每年从1354贯的钱氏祖产收益中,划拨500贯给表忠观。

元祐四年(1089)苏轼授任知杭州,七月抵杭,度过了相当充实自在的一年又八个月。

元祐六年(1091)正月二十六日,苏轼被任命为吏部尚书,二月初四日除翰林学士承旨,二月二十八日以知制诰召还。对于这次入京,苏轼内心是抗拒的。他早已厌倦朝中无休止的权力斗争,上狀辞免,请求外任。他说弟弟苏辙就在朝中任职,他的任命恐怕不符合当朝宰相的意愿,兄弟同时入朝必然招惹猜忌。

辞免请求没有获得批准。回顾这次知杭,苏轼留下苏堤、三潭印月、六一泉等著名景点,成为千古风流杭州西湖的精魂。但离杭之际,表忠观成了他的心头事。其实除授吏部尚书那天,意识到可能会离开杭州,苏轼给钱自然道士及知越州钱勰寄去两壶酒并附诗(《闻钱道士与越守穆父饮酒,送二壶》)。二月二十八日上状辞免的同时,他另上一道《乞桩管钱氏地利房钱修表忠观及坟庙状》。苏轼详细回顾为表忠观筹款的整个历程:熙宁十年钱自然请求拨款修坟庙,同年赵抃提议改建道观,元丰五年钱晖请求归还钱氏祖产,朝廷只批准每年拨款500贯,到他离开杭州时9年,总计“支得4500贯”,尚不足钱自然预算的一万二千余贯的一半,以致“经今十四年,表忠观既未成就,诸处坟庙,依前荒毁”,因此苏轼申请将钱氏祖产每年一千三百余贯收益全部拨给表忠观。

杭人送到《表忠观碑》

苏轼离杭时提出的申请获得批准。但回京仅三月,元祐六年(1091)九月苏轼再次外任。元祐七年(1092)九月再次入京,次年高太后去世,宋哲宗亲政,苏轼厄运再次来临。到绍圣元年(1094)十月,苏轼已贬至惠州。

这期间,林希、王存、陈轩先后知杭州。陈轩曾遭苏轼弹劾。他知杭州时,苏轼已贬至惠州。可能在绍圣二年(1905),苏轼写信给杭州的道潜,提到“《表忠观记》及《辩才塔铭》,后来不见入石,必是仆与舍弟得罪,人未敢便刻也”——这封信恐怕没有逃过陈轩的眼睛。

不久,苏轼在惠州,给已经几十年没有联系的表兄兼姐夫、时任广东提刑的程正辅写信,其中提到:

杭人送到《表忠观碑》,装背作五大轴,辄送上。老兄请挂之高堂素壁,时一睨之,如与老弟相见也。

这时距苏轼离开杭州不过4年,钱自然修表忠观的经费还没完全到位。估计陈轩不想看到苏轼《表忠观碑》有刻石的一天,所以“杭人送到《表忠观碑》”,恐怕是陈轩故意派人将苏轼的原作寄回——哈哈,苏轼被退稿了,然后转手送给表哥。

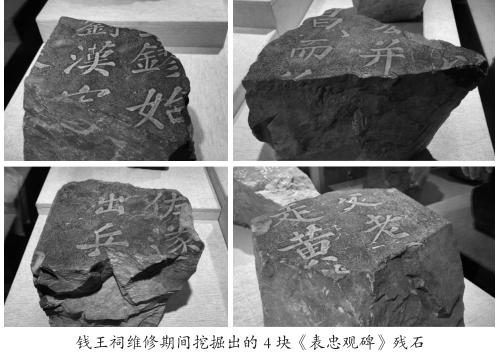

到了南宋,宋高宗提出“最爱元祐”,表忠观在绍兴年间(1131—1162)终于修成,《表忠观碑》也于绍兴二十九年(1159)首次刻石,这时苏轼已去世58年。表忠观在淳祐(1241—1252)、宝祐(1253—1258)、咸淳七年(1271)年间多次重修、扩建,宋理宗还赐田300亩。不过这样的辉煌延续了不过5年,元兵进入临安时,表忠观被毁,碑则移入太学。

南宋刻碑四石八面,明代尚存。明嘉靖三十九年(1560),浙江总督胡宗迁将表忠观迁建于涌金门外,又称钱王祠,杭州知府陈柯重刻《表忠观碑》立于其中。此后宋刻湮没,清乾隆四年(1739),杭州府学教授余懋棅掘得宋刻第一、四石,乾隆五十九年(1794)余懋棅重修表忠观时将南宋残碑移入,民国时又掘得第二石10碎片。1958年钱王祠废墟被利用为动物园,1975年动物园迁址时南宋残碑失踪,明代重刻则被移入杭州孔庙。2002年,明刻《表忠观碑》第一、二、四石在孔庙重新寻获,2003年杭州市政府重建钱王祠后重新移入。

《表忠观碑》刻石过程竟如此复杂,苏轼泉下有知,又当赋诗几何?

(摘自中华书局《寻宋》 作者:吴铮强)