基于古籍文献和复杂网络分析的COVID-19中医、藏医病因病机及用药对比研究

完么才让 贡保东知 曾商禹 加羊加措 阿 达 拉毛加 娘去先

1.甘肃中医药大学中医临床学院,甘肃 兰州 730000;2.甘肃中医药大学藏医学院,甘肃 合作 747000;3.成都中医药大学民族医药学院,四川 成都 611130;4.青海大学藏医学院,青海 西宁 810016

1 中藏医新冠肺炎古籍文献及病因病机分析

1.1 COVID-19中医相关古籍文献分析 中医对于疫病的认识具有较早的历史,《黄帝内经》中记载“五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似”[5],阐明了疫病具有传染性,不分老幼普遍流行,病状具有相似性。张仲景在《伤寒论》中记载:“余宗族素多,向余二百,建安纪年以来,尤未十埝,其死亡者,三分有二”[6],隋·巢元方在《诸病源候论》 中提出疫病乃“人感乖戾之气而生病,则病气转相染易,乃至灭门,延及外人”[7]。可见疫病的病情之凶险。随着对疫病认识的不断深入,历代医家记载疫病的病因病机、预防手段、治疗医案文献渐多。明末清初,疫病的文献大量出现,其中最有代表性的著作为《温疫论》《伤寒温疫条辨》等,中医疫病的经典古籍文献,见表1。

表1 中医疫病相关经典古籍文献

1.2 COVID-19中医病因病机分析 中医对疫病的认识,来源于望、闻、问、切四诊合参。根据中医经典理论,新型冠状病毒属于中医学“疫疠之气”“戾气”范畴,是指一类具有强烈传染性的外邪,有别于六淫[8]。吴又可《温疫论》中说:“疫者感天地之疠气”“夫温疫之为病,非风非寒,非暑非湿,乃天地间别有一种异气所感”,并认为“非其时有其气,春应温而反大寒,夏应热而反大凉,秋应凉而反大热,冬应寒而反大温,较之以天地之常事,未必多疫也”[9],阐明了瘟疫之邪有别于气候异常而致病的“六淫”之邪,又称“疫气”。国医大师周仲瑛认为,COVID-19属于“瘟毒上受”,基本病机演变是“湿困表里,肺胃同病,如遇素体肺有伏热者,则易邪毒内陷,变生厥脱”;治疗应以表里双解、汗和清下四法联用为主;预防疫病要注重调畅情志、顺应四时、饮食有节、动静有度,以提高人体“正气”[10]。王永炎院士认为,COVID-19属于“寒疫”范畴,源于气候失时,疫毒湿寒与伏燥搏结,壅塞肺胸,损伤正气。提出首要治法为辟秽解毒,谨守病机,随证治之;国医大师薛伯寿同样认为本病归属于“寒湿疫”[11]。仝小林院士提出,本次新冠肺炎属于的寒湿疫,由于武汉地区属于北亚热带季风气候,市内水域面积占全市面积的四分之一,湿毒壅肺为主要病机,以“湿、毒、闭、虚”为主要证素特点[12]。

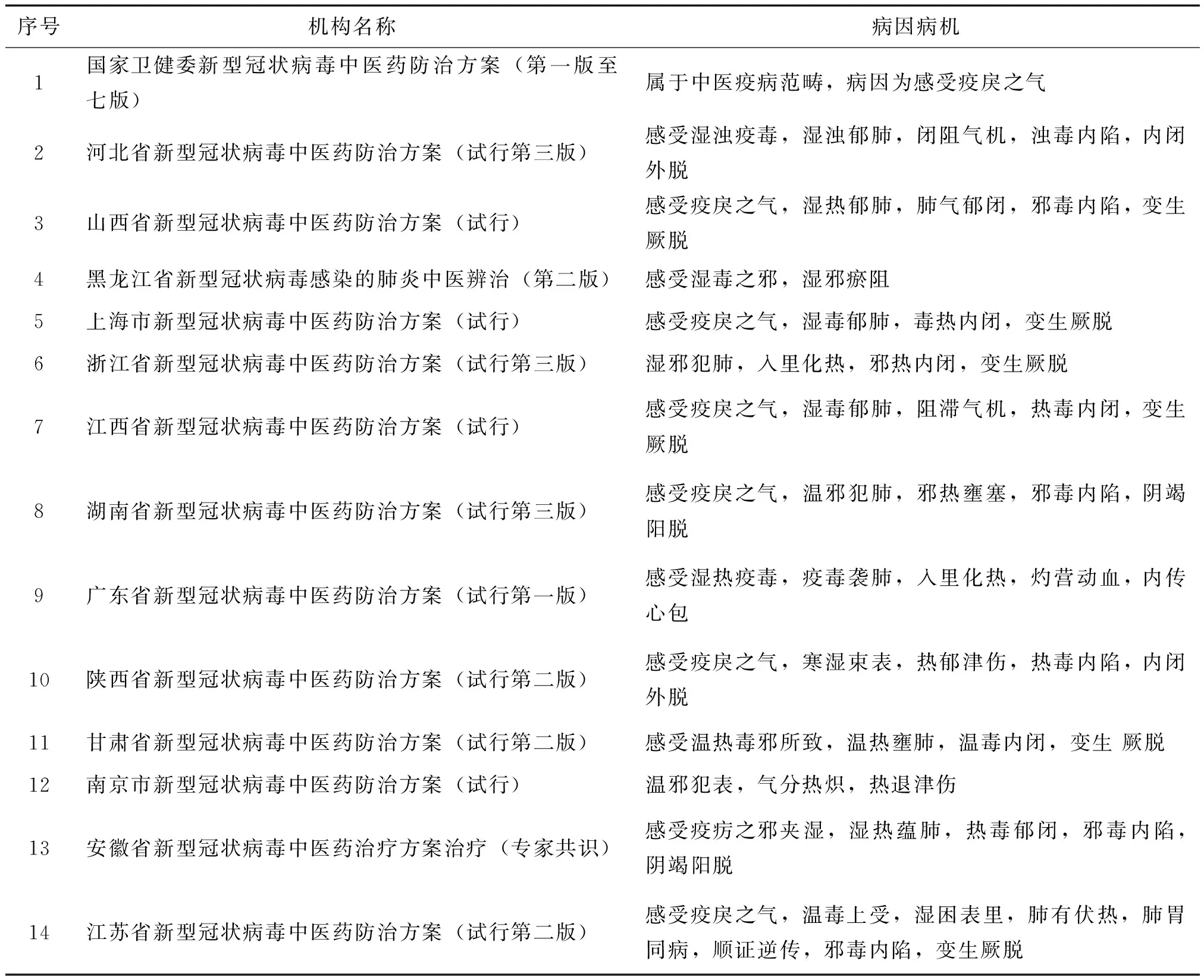

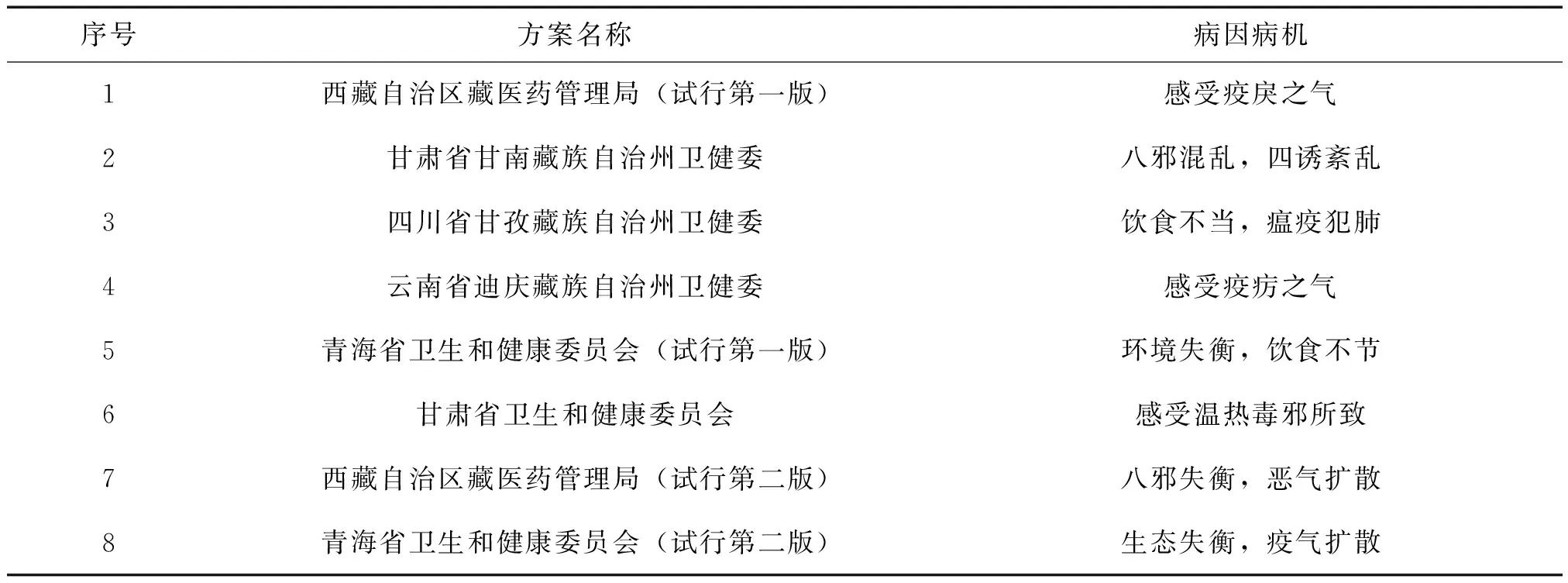

研究通过整理国家卫健委及各省颁布的中医药防治新冠肺炎方案,发现辽宁省、吉林省方案中的病因病机相同,认为感受疫戾之气,湿热郁肺,肺气郁闭,邪毒内陷,变生厥脱;广西、海南、四川省的病因病机相同,认为感受疫戾之气,寒湿郁肺,入里化热,疫毒内陷,内闭外脱,其余省市大致相似,均将新冠肺炎归属于疫病范畴,为感受疫戾之气所致,以湿毒壅肺为主要病机,以“湿、毒、闭、虚”为主要证素[13],叙述略有不同,但核心病因相同。详见表2。

表2 国家卫健委及各省市自治区COVID-19中医药防治方案

续表2

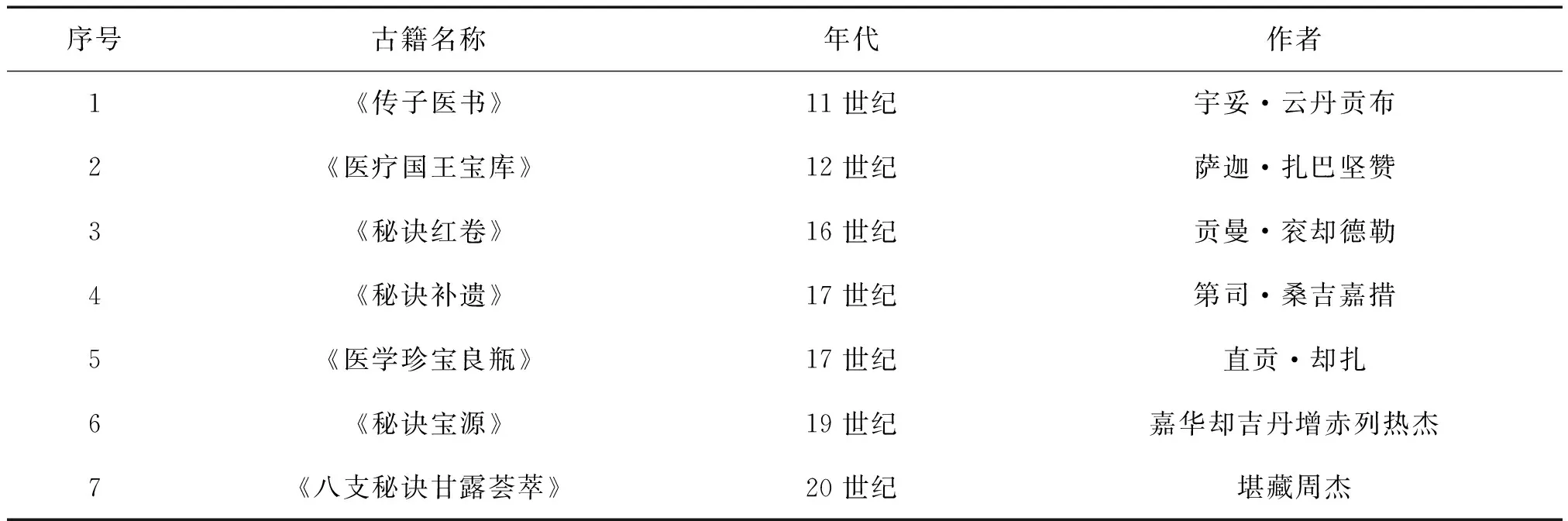

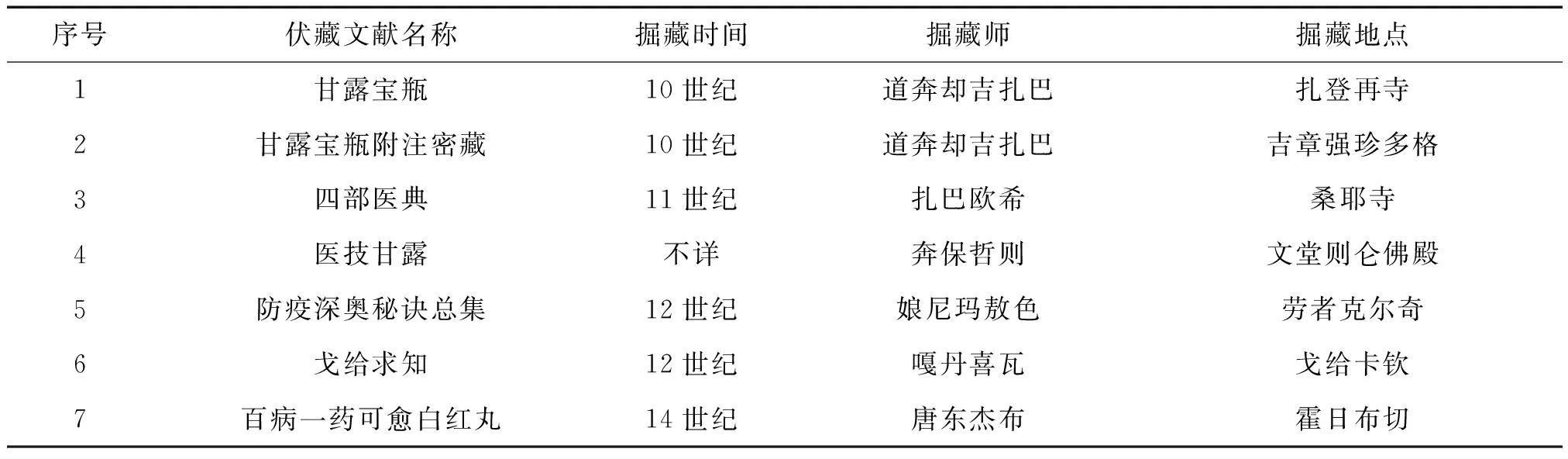

1.3 COVID-19藏医相关古籍文献分析 藏医防治疫病也具有悠久的历史,成书于公元8世纪的《四部医典》中较详细地记载了瘟疫的病因病机、证型分类、预防治疗等内容,使藏医形成了较完善的疫病理论体系。据初步统计,藏医疫病相关典籍多达80余疏,且大致可以分为三类,一是收录于《藏文大藏经》的有关疫病文献;二是藏医疫病伏藏文献;三是藏区历代名老藏医所著的疫病文献。在三类文献中伏藏文献最具特色,伏藏文献中对疫病具有全面的阐述和独到的治疗方法,在众多疫病伏藏文献中《甘露宝瓶》最为有名,历代藏医疫病文献中几乎均能看到它的引用,其视为藏医疫病文献的经典。

表3 藏医疫病相关古籍文献

表4 藏医疫病伏藏文献

表5 藏医防治COVID-19方案中的病因病机

中藏医对COVID-19病因病机的认识如图1所示。

图1 COVID-19中藏医病因病机图

2 中藏药防治COVID-19用药对比分析

根据国家卫健委颁布的新型冠状病毒感染的肺炎中医诊疗方案(试行第三版至第七版)以及西藏、青海、甘肃三省的藏医治疗新冠肺炎防治方案,收集治疗新冠肺炎的中藏药组方。依据《中华人民共和国药典》《中医方剂学》《藏医方剂学》等文献统一药名,如苦杏仁统一为杏仁,生甘草和炙甘草统一为甘草,诃子肉统一为诃子、帮噶统一为榜嘎等,运用Gephi(Version 0.9.2;The GephiConsortium,Paris,France)软件构件复杂网络。通过复杂网络分析方法进行中藏药的节点、加权度的研究。Gephi是一款开源且免费的用来进行网络分析的可视化软件[19]。网络中节点代表症状或单个处方的组成药物,边代表节点之间的相互配伍关系。

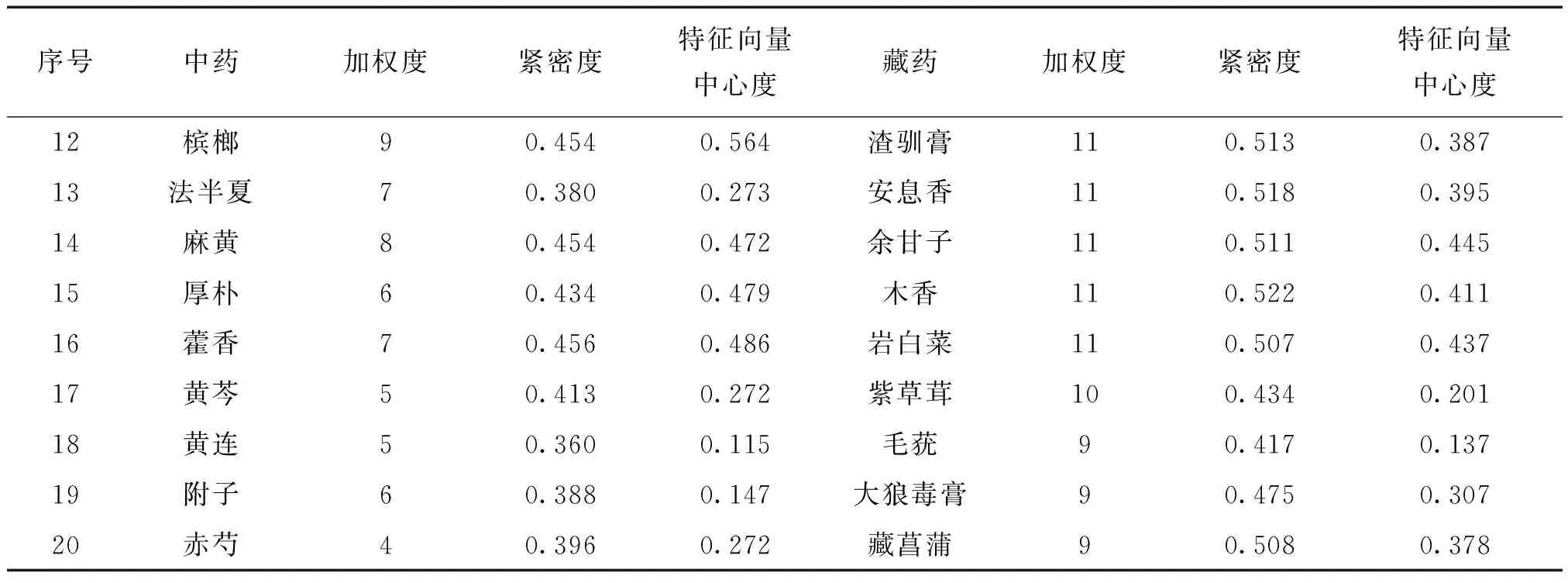

2.1 中藏医防治COVID-19组方药物节点分析 将中藏医防治COVID-19方药分别以“节点”和“边”数据分别进行整理,并导入软件。通过软件的“统计”模块,计算中藏医各网络中节点的“加权度”“精密度”和“特征向量中心度”等拓扑特征参数。结果发现,中药防治COVID-19共涉及129味药物,网络中加权度较高的有石膏(37)、杏仁(32)、甘草(28)、陈皮(16)、草果(14)等药物;藏药共涉及94味药物,网络中加权度较高的有牛黄(76)、天竺黄(53)、诃子(51)、藏木香(49)、红花(38)等,见表6。

表6 中藏医防治COVID-19组方药物网络的网络拓扑性质分析

续表6

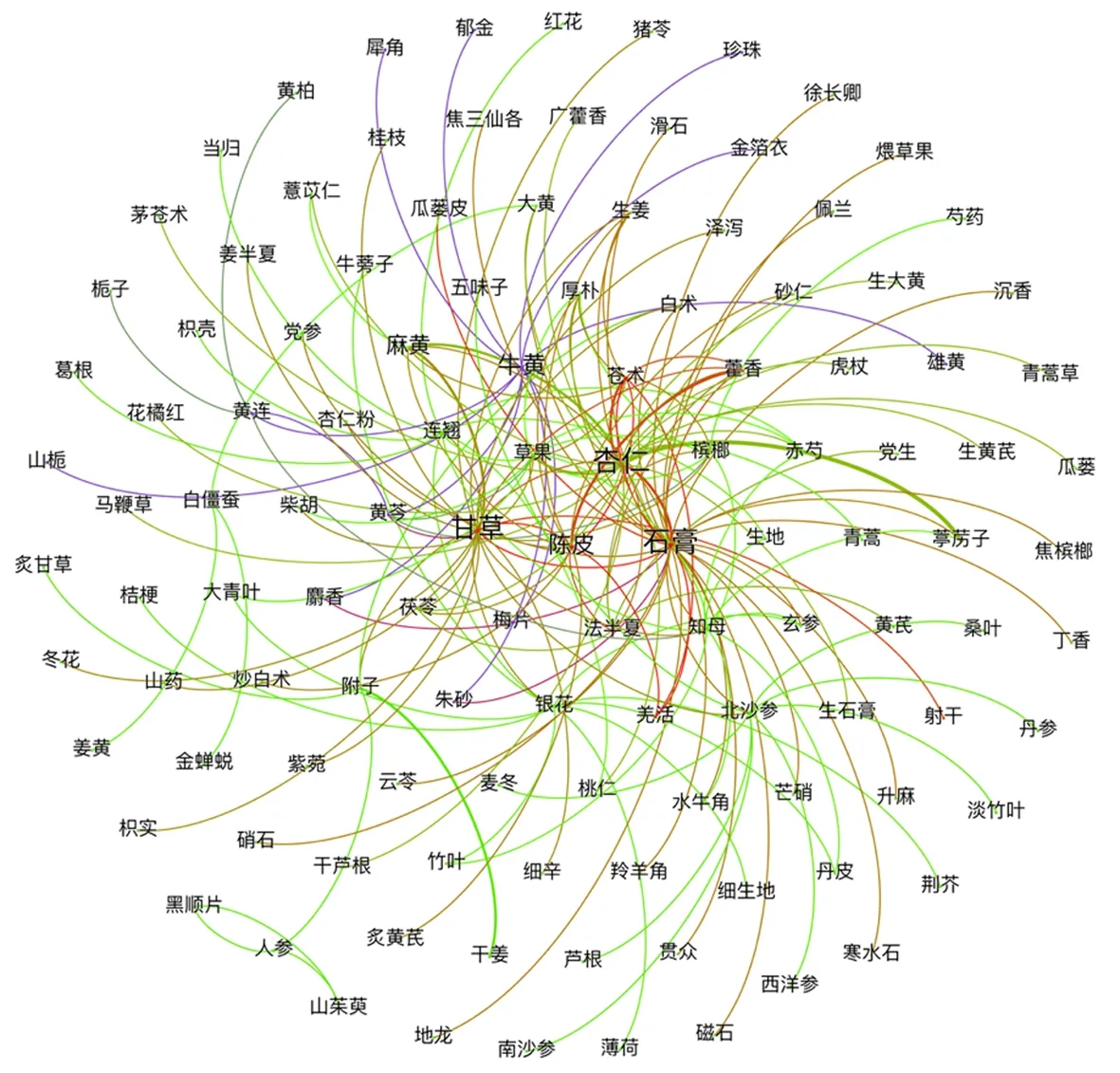

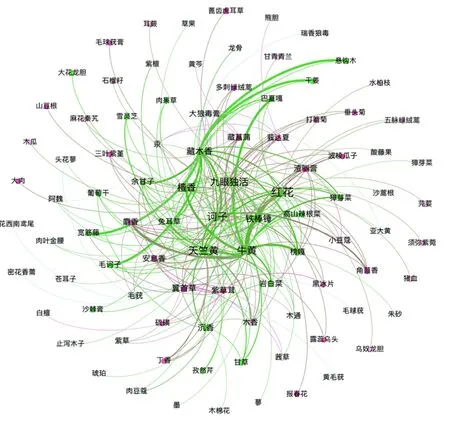

2.2 中藏医防治COVID-19组方药物边权重分析 中藏医防治COVID-19组方药物中对网络中节点之间的边的权重进行计算,边的权重越大,代表相连的2个药物之间的关系越紧密。将中藏药防治COVID-19网络的边的权重进行分析,发现中药边权重中杏仁-葶苈子、麻黄-杏仁、麻黄-甘草、附子-干姜等的边较高,提示以上药物为中药防治COVID-19核心药物;藏药边权重中的牛黄-红花、牛黄-天竺黄、藏木香-宽筋藤、藏木香-悬钩木、藏木香-干姜等权重较高,中藏医防治COVID-19药物边权重见表7,其组方药物以Fruchterman Reingold布局进行可视化展示如图2、图3所示。

表7 中藏医防治COVID-19用药关系网络边的权重值

图2 中医防治COVID-19组方药物关联网络图

图3 藏医防治COVID-19组方药物关联网络图

3 总结与讨论

中藏医对疫病的认识均有悠久的历史,相关古籍文献众多。《伤寒论》中关于瘟疫病的描述与COVID-19症状有高度的相似性,因此经方防治COVID-19值得探讨[20]。中医认为COVID-19属于疫病范畴,其病因病机主要是感受疫戾之气,寒湿犯肺郁而化热,湿热交结,疫毒闭肺,内闭外脱。研究发现《甘露宝瓶》是藏医疫病学最权威专著,依据藏医疫病学理论COVID-19属于“年仁”病范畴,是八邪失衡,激发“巴巴达”,从而诱发隆和赤巴,疫气扩散引起。分析中医防治COVID-19用药发现,加权度较高的有石膏、杏仁、甘草、陈皮、草果等,其整体药物组合主要以麻杏石甘汤(麻黄、杏仁、石膏、甘草)为基础配伍而成,麻杏石甘汤始载于《伤寒论》,是治疗表邪未解,邪热壅肺之喘咳的基础方。现代药理学研究表明,麻黄中的麻黄碱具有缓解支气管痉挛的作用[21];苦杏仁苷具有显著的镇咳祛痰、润肺止咳作用[22];石膏主要成分为硫酸钙,具有抑制支气管神经和肌肉的作用,且钙质能够有效减少支气管的通透性,降低气道敏感性,解除支气管痉挛[23];甘草具有类似肾上腺皮质激素样作用,能够发挥显著的抗炎、抗过敏以及抑制平滑肌的作用。网络药理研究发现,麻杏石甘汤防治COVID-19主要是通过IL-6、TNF、MAPK8、MAPK3、IL-10、MAPK1、CCL2、IL-1β、IL-4等关键靶,其作用可能是通过抗病毒、炎症反应以及免疫调节相关信号通路来协同实现[24]。药物边权重研究发现,杏仁-葶苈子、麻黄-杏仁、麻黄-甘草等药对的加权度较高,提示以上药对是中药防治COVID-19的核心药物。藏药防治COVID-19组方药物中加权度较高的有牛黄、天竺黄、诃子、藏木香、红花等药物,牛黄不仅是中藏医防治COVID-19共用药物,而且在两者医学中均处于核心地位。藏医则认为牛黄性甘苦、具有治疗瘟疫、解毒、清肝热功效。现代研究发现,牛黄含有胆汁色素(胆红素和胆绿素)、胆汁酸、胆甾醇、脂肪酸等化合物,具有显著抗炎、抗氧化、抗气管平滑肌痉挛的药理作用[25]。天竺黄是藏医治疗肺系疾病的常用药物,研究发现天竺黄具有镇抗自由基和抗病毒、抗肿瘤等多种生物学活性和药理作用[26]。从组方药物整体分析发现,藏医防治COVID-19主要以四味藏木香汤散为基础配伍而成,四味藏木香汤散始载于《月王药诊》,是瘟热病的经典方剂,是80多种藏药方剂的基础方[27]。属“促成熟”方剂,其主要作用是为病邪找一处通道,促使其成熟而“出”。研究结果引证了《甘露宝瓶》中记载的“一切疫病偏于热症,故此先将热症促熟,再可施药”的论述。榜嘎(毛茛植物船盔乌头或甘青乌头的带根全草)是藏医治疗传染病的主要药物,现代研究发现,榜嘎总生物碱具有一定的抗炎作用,其机制主要通过抑制多种炎症介质实现。

综上所述,中藏医防治疫病有悠久的历史,浩瀚的古籍文献,中医以《伤寒论》为代表,藏医则以《甘露宝瓶》为代表。两种医学对于认识COVID-19病因病机具有共性,也有差异,中医认为COVID-19病因多为湿热疫毒,当人体正气不足无力抗邪时发病,其病机是湿毒伏匿、湿邪内困,导致“湿热蕴结证”。中医主要以COVID-19临床表现为依据,通过对证的观察进行归纳,推出其病因病机。藏医认为COVID-19病因归根导致是人类过度贪婪所致,其病因带有佛教色彩,运用佛教因果论等理论阐释了COVID-19病因。在用药上中药主要以清热补虚,固护脾胃居多,藏医则主要以“清隆热”、驱“年”等功效居多。发现牛黄、乌头(中药附子、藏药铁棒锤)、甘草、沉香等近十种药物是中藏医共用药物,其中牛黄和乌头在两种医学均属于核心药物,中医认为甘草具有调和诸药的作用,素有“十方九草”之说,同样在此次防治COVID-19中将甘草予以重用。而藏医认为诃子具备六味、三化味、八性、十七效等全部功效,称之为藏药之王,在此次防治COVID-19藏药组方中位于核心地位。中藏医虽然在选用药物上有差异,但两者的用药思维具有共性特点,都将整体观视为用药的核心。