《生活》周刊金融广告与上海市民金融理念的变化

胡琼华,徐顺利

(湘潭大学 文学与新闻学院,湖南 湘潭 411105)

《生活》周刊1925年10月由中华职业教育社创刊于上海,最初由王志莘担任主编,1926年10月开始由邹韬奋担任主编,1933年12月16日出版至第8卷第50期后被国民政府查封。作为20世纪二三十年代上海的都市类刊物,《生活》周刊“在中国近现代史上具有独特的历史地位和研究价值。它是中国社会现代化进程的产物,记录着中国社会由传统向现代过渡的历史,反映了那个时代城市平民阶层丰富多样的生活状况。它在服务城市大众的同时,引导着他们随时代一起前进,并也因此影响、推动了社会的转型与进步”[1]774。《生活》周刊立足上海,发行对象主要是江浙沪市民,所登载的金融广告既反映了当时金融行业的发展状况,又向上海市民传递和推销着西方的金融理念,并呈现了上海市民金融观念的发展变迁轨迹。

一、《生活》周刊金融广告统计

《生活》周刊最初是四开小型杂志,未广泛发行。在邹韬奋负责期间,该刊无论是刊物内容形式,还是经营管理模式,都有了较大变化,成为了当时上海最受欢迎的都市生活杂志,“刊物的期发量由最初的2800份增至后来的15.5万份以上”[2]188。更重要的是,《生活》周刊以其良好的声誉、至诚的服务、低廉的广告费用等优势,吸引了很多广告主在周刊上投放广告。

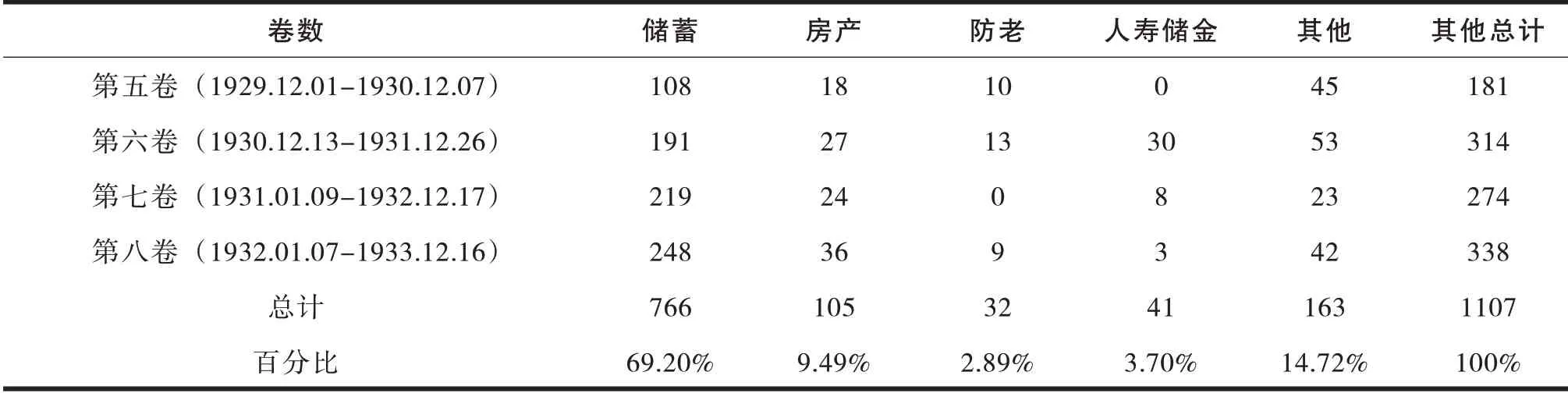

《生活》周刊广告种类繁多,金融广告是其中最具特色的一种。金融的本质是价值流通,其产品种类主要包括银行、证券、保险、信托等。金融广告作为金融活动、金融产品的一种宣传方式,在一定程度上反映了城市的经济发展状况和百姓的日常生活情况。近现代上海是中国金融最活跃的城市之一,《生活》周刊是上海最具市民化的都市类期刊,其所刊登的金融广告折射了上海的经济发展状况。我们以《生活》周刊第五卷至第八卷所刊登的金融广告为研究对象进行分析①(见表1),揭示上海市民金融理念的发展变迁。

《生活》周刊所刊登的金融广告主要有储蓄类广告、房地产广告、人寿保险广告等,是研究上海城市发展与市民消费文化变迁的重要资料。特别值得重视的是,《生活》周刊以银行为广告主、以银行业务为广告内容的广告最为兴盛。从1930年1月5日至1931年12月26日两年107期内,《生活》周刊共发布银行广告173条,涉及“北四行”(以天津金城银行为轴心的大陆、盐业、中南四大北埠要行的总称)、“南四行”(总行在沪的上海商业储蓄银行、浙江兴业银行、浙江实业银行、新华信托银行的总称)、汉口聚兴诚银行、香港国民银行、上海中国实业银行、上海女子商业储蓄银行等12家有名望的较大民族资本银行[3]59。这一时期,储蓄类广告在金融广告中占据了绝对地位,在每卷金融广告总数中的占比分别为59.67%、60.83%、79.93%和73.37%,在整个金融广告中也占到了69.20%,这充分表明20世纪二三十年代的上海,银行在上海金融体系中的重要地位。与此同时,房地产类广告所占的比例保持了相对稳定性,其在每卷金融广告总数中的占比分别为9.94%、8.60%、8.76%和10.65%,这说明房产在中国老百姓心中占有十分重要的位置,是中国人居有定所的传统观念的具体体现。另外,人寿储金类广告在第六卷中呈现出井喷之势,占到9.55%,这可能与这一时期日本加紧对上海侵略出现的紧张局势、上海民众开始注重个人未来健康保险有关。

表1 《生活》周刊金融广告类型 单位(条)

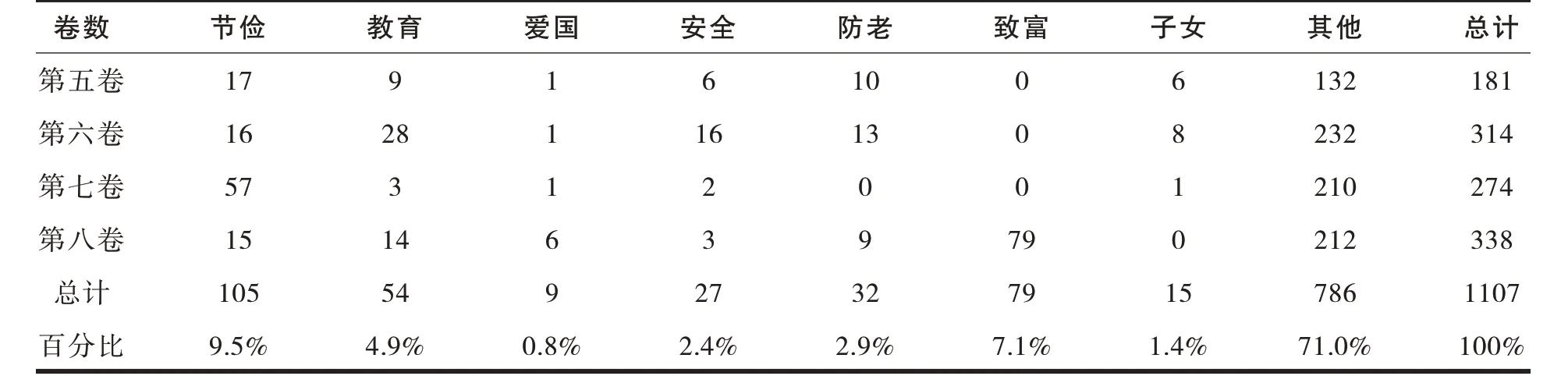

二、《生活》周刊金融广告的诉求特点

近现代上海,作为国际性大都市,外来异质文化与本土文化在这里碰撞、融合而衍生出的新观念,突出表现在广告主题的多样化上。广告诉求是广告策划者通过策略向目标受众传递产品信息,从而激发目标受众购买产品的一种“沟通”方式,直接影响广告的实际效果。《生活》周刊金融广告的诉求主题主要有节俭、教育、爱国、安全、防老、致富、子女、其他等8类(见表2),可见当时在《生活》周刊上刊登的金融广告诉求主题具有多样性,体现出广告受众投资理财的多元化。“节俭、教育、爱国、防老、子女”与“安全、致富”等主题相互交错,既呈现出近现代上海市民对西方先进工业文明的汲取,又呈现出对本土华夏文明的眷恋,两者在冲突与交融中解构与塑造着上海市民的生活方式与消费观念。

表2 《生活》周刊金融广告诉求主题 单位(条)

(一)注重消费市场细分

《生活》周刊以“忠实无欺、竭诚服务”为广告创作的基本理念,充分考虑到广告受众需求的差异性,将不同金融企业的业务进行了有效细分。如《生活》周刊第6卷第25期的上海浙江兴业银行房地产信托部广告:“上海浙江兴业银行房地产信托部,营业概要:(一)代客买卖房地产,(二)房地产押款,(三)代理各项保险,(四)房地产经租及打样。兼收存款:(一)定期信托存款,(二)分期信托存款,(三)长期信托存款,(四)活期存款,特色,分红保息,保障稳固,期短利厚。通讯办理,详章承索即寄,本部地址另设上海四川路七四号。”广告详细介绍了主要经营范围是与房地产相关的业务,如何操作一目了然。第6卷第26期的新华信托储蓄银行广告:“新华人寿储蓄,每会三元,按月存储,五年期满,本息并还,储蓄保险,二重利益。”广告强调了其主要经营范围是人寿储蓄,储蓄利益清晰明了。

在细分金融业务的同时,《生活》周刊根据当时的社会阶层、性别、收入、心理、消费能力、消费动机等,将消费者进行不同类别的合理细分,使得金融业务更加符合顾客利益,为其进行投资、理财提供了精准服务。《生活》周刊刊登的聚兴诚银行广告,就非常明确地针对不同身份的顾客作了不一样的广告宣传。如第6卷第29期主要针对工人群体的广告为:“为工友们谋真正利益,只有储蓄,为工友们创造幸福,只有储蓄,为工友们解除痛苦,只有储蓄,聚兴诚银行储蓄部。”第6卷第30期主要针对学生群体的广告为:“学生汇款,格外优待,本行为扶助教育起见,对于学生汇款,收费格外低廉,以示优異。”第6卷33期针对妇女群体的广告为:“勤妇女,来储蓄,莫卖钻石与金镯,金钗布裙传千古,漫言装饰不合格,聚兴诚银行。”第6卷第41期针对零售商的广告为:“零售商每日售得之钱,顶好交往在本行零储零付,勿使一日不生利,聚兴诚银行储蓄部。”第6卷第47期上海女子商业储蓄银行广告针对的是家庭妇女,强调经营的是与女性相关的业务:“上海女子商业储蓄银行为女子服务社会之唯一金融机关,行址南京路中市,电话九四一四零,四线转接各部。”这种综合考量社会及个体之间差别的细分策略,为不同身份的消费者提供了不一样的选择,成为现代金融广告的重要借鉴。

(二)注重企业形象宣传

广告的功能不仅仅是为了诱发消费者购买商品的欲望,更是塑造企业形象、树立产品品牌形象的重要手段。当时许多银行,如“汉口聚兴诚”“北四行”等,为了向消费者展现良好的企业形象,着重用动之以情、晓之以理的方式发布一些“软广告”,以改变往日在人们心中“不近人情”的银行形象。如《生活》周刊第6卷28期的汉口聚兴诚银行广告:“钱呀钱!命相连!衣食住行都要钱,用钱容易找钱难,戒浪费,重存钱,存钱哪里更可靠,聚兴诚银行最安全!”这类“软广告”形式的运用,为银行及金融公司的企业形象作了很好的铺垫,既简洁,也容易引起受众的共鸣。一些银行机构也较为注重企业识别,采取明显的标识或是图案,用以加强顾客对企业的印象,如四行储蓄会以醒目的银行大厦为识别标识,让消费者能够将其与其他银行区分开来,并以庄严肃穆的银行大厦向顾客展现出一种权威可信的企业形象,有利于消费者增强对银行的依赖度。

(三)注重顾客投资回报

为了吸引当下消费者注意,《生活》周刊刊登的金融广告大多强调收益之丰厚。如《生活》周刊第6卷第11期的中国实业银行广告:“一万元,十年可得,整存整取,上海北京路三十八号中国实业银行储蓄部,整存整取办法,例如一次存入洋三千七百六十八元八角九分十年期满可得一万元之整数,详章函索即寄。”这类金融广告一般由热衷于短期回报的金融机构所投放,注重向消费者推销新产品或新业务,以“利诱”的方式吸引消费者购买金融产品,强调短期能带来的收益并附有详明的收益说明。《生活》周刊第6卷第44期的汉口聚兴诚银行广告:“一日一钱,千日一钱,绳锯木断,水滴石穿,聚兴诚银行储蓄部。”这则广告借用古谚,既宣传了储蓄理财观念,又向消费者传播了勤俭节约的思想,较好地兼顾了经济效益与社会效益。

三、《生活》周刊金融广告下上海市民金融理念的变化

戈公振先生曾言:“广告为商业发展之史乘,亦即文化进步之记录,人类生活因科学之发明而日趋繁密美满,而广告即有促进人生与指导人生之功能。”[4]131以邹韬奋为主编的《生活》周刊顺应上海城市现代化发展的趋势,所刊登的金融广告不仅见证了近现代上海金融事业的发展状况,呈现了上海市民现代性与多元性并存的金融观念和爱国情感,还推动了上海市民现代化金融理念的积极变化。

(一)倡导健康消费观念

《生活》周刊广告体现了上海市民现代性的消费理念。广告作为一种消费性的数字符号,不仅为民众提供了更为广泛的商业产品资讯,还经常“被消费者用在‘建构’其生活方式上”[5]4。资本主义经济在上海的日渐繁荣,促使上海市民现代消费意识觉醒,并开始追求高质量的物质享受,随之“跟风、崇洋、病态”的消费观念和行为日益显著。面对虚荣、奢华的社会风气,一些道德之士开始呼吁节俭、倡导健康理性的消费观念,韬奋先生便是这其中之一。

《生活》周刊在邹韬奋的带领下,以“真诚地为生活着的人们服务”作为办刊宗旨,积极倡导健康文明、务实理性的都市消费观。如第6卷第24期聚兴诚银行广告,“聚兴诚银行储蓄部,汉口歆生路,人怕老来穷,谷怕午时风,勤君早储蓄,晚景乐融融”,告诫中年人尽早储蓄以养老,改变了中国传统观念中“养儿防老”、养子女用来养老送终的理念。第5卷第38期广告,“聚兴诚银行储蓄部,积谷防饥,储钱防老,安乐,恒心,储蓄,节俭”,同样向人们传达储蓄养老的理财观念,现代性更为明显。在传统文化根深蒂固的近代中国,这种“现代性”的储蓄观念成为当时金融行业的一大亮点。

社会中一种消费风气的流行,往往与社会市民阶层的收入和消费观念密切相关。随着近代上海城市商品经济的兴起与发展,包括教员、职工、中小商人、手工业从事者等上海小资阶层,他们的经济收入与生活水准得到了相应的提高,并且收入也远高于其他地区农民阶层或上海周边其他阶层,社会消费风气也相应发生了改变,本质上呈现出上海的城市化、近代化特征。

(二)启蒙储蓄理财意识

储蓄理论自古有之,但中国古代的储蓄理论主要集中在对“节俭”的阐述方面。由于传统经济的自给自足,储蓄、消费、投资、生产缺乏时空的要求,因此,古代储蓄理论主要针对消费领域而言,强调节约对个人道德品质修养的提升和对国家政权稳定的作用,没有更多地涉及经济增长的储蓄,而更多的是表达一种经济价值观取向[6]70。传统的储蓄观念与近现代储蓄思想有着本质上的区别,近现代储蓄思想更多地强调储蓄在企业发展、社会财富积累、经济增长等方面中所扮演的重要角色,注重储蓄增值作用。

《生活》周刊体现出上海市民现代性的理财储蓄意识。在外资银行尚未进入中国之前,中国民众尚未有储蓄理财的意识,而多有“富者皆窑金于地,置资财于无用”[7]357的传统观念。进入20世纪后,大批外资银行在华设企经营,并在一些报纸刊物上大量刊登金融广告,使得西方理财储蓄思想得以迅速扩散,中国民众由此开始接触并逐渐接受西方的储蓄理财思想。作为深受上海市民欢迎的刊物,《生活》周刊不可避免地受此影响,其以“谋求生活问题之解决”为基本要求,刊登的金融广告时时体现以解决生活需求为导向的目标指向,促进上海市民投资理财更具多元性,例如个人储蓄、人寿保险、子女教育、房地产投资、股票证券等,出现了“活期”“定期”“整存整取”“零存整取”“整存零取”等新型的储蓄方式。这些储蓄方式和理财观念,都比较典型地反映了近现代上海市民金融观念由传统向现代的变迁。

在近代转型过程中,近现代储蓄思想继承了中国传统储蓄理论,但更加关注个体的储蓄行为,适应了近代经济的发展需要。近现代金融广告在向市民传递新式理财观念的同时,相应地保留了中国传统储蓄思想中“量入为出”“崇俭”等观念。

(三)唤醒消费情感

邹韬奋说:“真有生命力的刊物,和当前时代的进步运动是不能脱节的。”[8]87《生活》周刊金融广告既呈现出上海市民现代化消费观念,也在消费中唤醒着国人的爱国情感。随着东北“九·一八”、上海“一·二八”事变的爆发,国内开始掀起抵制洋货的国货运动。一些广告主充分利用这场运动,借助广告将爱国与“国货”有机结合起来,向民众传播“爱国主义”思想,激发民众的爱国热情。国货广告作为国货运动的副产品,虽然处于国货运动的边缘,不能构成运动的主体,但国货广告不仅用它无处不在的声音为国货运动推波助澜,而且以它特有的话语功能对国货运动在政治和经济层面的主张进行沉淀、过滤,通过无声的宣传灌输到国人的心理层面,使之观念化,道德化[9]182,促使民众将爱国的心理认同转化成具体的消费行为。

作为全国的经济中心和金融中心,近代上海同样也是中外商战的主要战场。20世纪三十年代,正值国货运动高潮期,社会上充斥着大量带有政治色彩的国货口号,许多广告将其纳入广告话语当中,作为广告的标题或广告语。《生活》周刊就存在大量以爱国主义为主题,将爱国主义与民众具体消费行为相联系,引导上海市民消费的金融广告。如第6卷第42期的香港国民银行广告以“准备救国!”为标题,提出“国难当前,人人皆有责任。请先节省开支,暂停娱乐。日用必需之品,应购国货,人人储蓄财力,准备牺牲,国必不亡!”第8卷第40期中国银行的广告是:“国庆莫忘国耻!救国不尚空谈!愿本其天职,与国人互相策励,极力提倡国货,以塞漏巵;发展实业,以培国本;振兴国外贸易,以充国力。”这些广告将消费国货与国家兴亡相联系,强调购买国货等同于爱国,将爱国主义内化到普通市民的消费行为中,爱国主义不再是独属于少数英雄人物,而是被世俗化。这些广告引导普通民众将爱国行为常态化,不仅可以获得消费国货所带来的具体好处,而且在情感上获得崇高感与民族归属感。

(四)引导青年加强自身修养

近代中国社会上的奢移性消费不仅体现在个人的主观情感与行为上,而且还体现在上海社会的普遍认同上。由于商品经济的发展与繁荣,传统的“重义轻利”的价值观念在上海逐渐丧失土壤,“功利主义”价值观念日益成为共识,原有的道德伦理被世俗功利所替代。

为追求商业利益,近代商业报刊往往不太注重广告内容对社会的影响,如《申报》中关于性的广告高居其广告之首,此外还有较多的指导市民追求利益的广告,但《生活》周刊始终坚持报刊的商业性必须服从事业性这一准则。邹韬奋曾提出:“广告价格,以性质分类,如奢移品则取费较日用品为高,婚丧则取费较谋事为高,拒绝大广告,提倡小广告,凡不忠实或有伤风化之广告,虽出重金,亦不为之登载。”[10]115《生活》周刊不仅注重广告的公益性,而且还认真考虑广告的内容对社会和读者的影响,即使是与经济利益相关的金融广告,往往也多采用引导青年树立正确价值观念的广告话语。如第6卷第47期的聚兴诚银行广告:“储蓄为青年之标准:浪费必致穷之,应当从事节省;赌博实足败德,应当力求戒除;贮藏既属良策,应当决心实行;致富欲求捷径,应当及早储蓄。聚兴诚银行,汉口歆生路。”这则广告倡导青年应摒弃赌博、浪费等不良行为,呼吁青年及早储蓄,充分发挥广告对青年“促进与指导人生”的作用,引导青年加强修养。

(五)加深“家本位”思想

在中国传统社会宗法制度下,人们极为注重家庭的建设。西方以个人为中心,东方以家庭为中心,“家本位”思想是中国传统文化的核心。梁漱溟认为:在中国传统中,个人一进入社会,“于教学则有师徒;于经济则有东伙;于政治则有军臣官民……”,各种“关系,皆是伦理;伦理始于家庭,而不止于家庭”;“更为表示彼此亲切,加重其情与义,则于师恒曰‘师傅’,而有‘徒子徒孙’之说;于官恒曰‘父母官’,而有子民之说;与乡邻朋友,则互以伯叔兄弟相呼。举整个社会各种关系而一概家庭化之,务使其情益亲,其义益重”[11]72。在社会的转型进程中,异质文化虽对传统“家本位”思想有冲击,但在整个近世上海社会中,家庭仍起着非常重要的作用。

《生活》周刊有较多的金融广告多次塑造“父母、孩子、老人的幸福场景”,以此向读者传递家庭的重要性,尊重国人家庭伦理情感,加深市民头脑中“家本位”的思想,如第6卷第35期的浙江兴业银行广告“家庭幸福,储蓄常乐”,第6卷第42期的浙江兴业银行广告“慈爱储蓄,父母为子女储蓄教育费,子女为父母储蓄养老费”等。这类广告所传达的“家本位”思想和家庭伦理情感,正是日渐迷失的近世上海市民所寻求的情感依托。

四、结语

广告不仅是一种经济行为,也是一种文化行为[12]160。社会经济形态的变化,会导致社会生活与精神文化的变迁,最终导致城市文化的演变。近现代上海受到西方资本主义经济与文化的冲击,本土小农经济让位于商品经济,再加上上海金融市场大多被官僚买办、帝国列强、封建地主等势力把控,民族资本只能在夹缝内求生存,整个金融市场呈现出无政府性、分散性、盲目性等特征。受此影响,一些金融机构为追求利益最大化,不惜投放大量夸大收益、隐瞒风险、诱骗投资者和误导社会公众的广告,从而成为影响金融稳定和社会稳定的重大隐患。《生活》周刊不可避免地受到影响,其金融广告也出现了一些以巨额回报为诱饵来吸引顾客购买金融产品的夸大宣传。例如,第6卷第11期刊登的广告是:“一万元,十年可得,整存整取,上海北京路三十八号中国实业银行储蓄部,整存整取办法,例如一次存入洋三千七百六十八元八角九分十年期满可得一万元之整数,详章函索即寄”;第6卷第31期刊登的广告是:“一万元,每月存洋四十六元三角三分,至十年期满可得一万元之整数,一次存入洋三千七百六十八元八角九分,十年可得洋一万元之整数,印有详章,中国实业银行。”但不管怎样,《生活》周刊以其少有的忧国忧民思想,对上海市民积极健康的金融理念的形成起着重要的推动作用,成为了近现代中国最有良知的期刊之一。

注释:

①本研究文本为1925年(第一卷)至1933年(第八卷)《生活》周刊中出现的每一条金融广告,不考虑卷与卷之间重复的广告类型。师范学院学报,2008(6).