后韩愈时代的“师说”

——“师道仍不传”的困境与出路

孟祥庚

(华东师范大学教育学部教育学系,上海 200062)

韩愈《师说》所要解决的是由士大夫阶层“耻学于师”而引发的“师道不传”问题。“师道不传”的问题之所以必须要解决,是因为韩愈清楚地认识到“人非生而知之”,人的成长和发展道路上所遇一切问题的解决都离不开老师。既然教师的作用如此之大,势必要对为师之人提出必要的“从业要求”,韩愈由此提出教师的基本职能应为“传道、授业、解惑”,教师应当以此严格要求自己,作为自身的职业理想和追求。自此“道”也便成为了择师的标准,所谓“道之所存,师之所存”是也;与之相对应的,良好的师生关系也应当由“道”来维系,所谓“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻”是也。韩愈既给出了解决问题的方案,那么在其之后“师道不传”的问题得是解决了,还是没解决?又或者更加严重了?我们或许可以尝试从后世的“师说”文章中探寻答案。

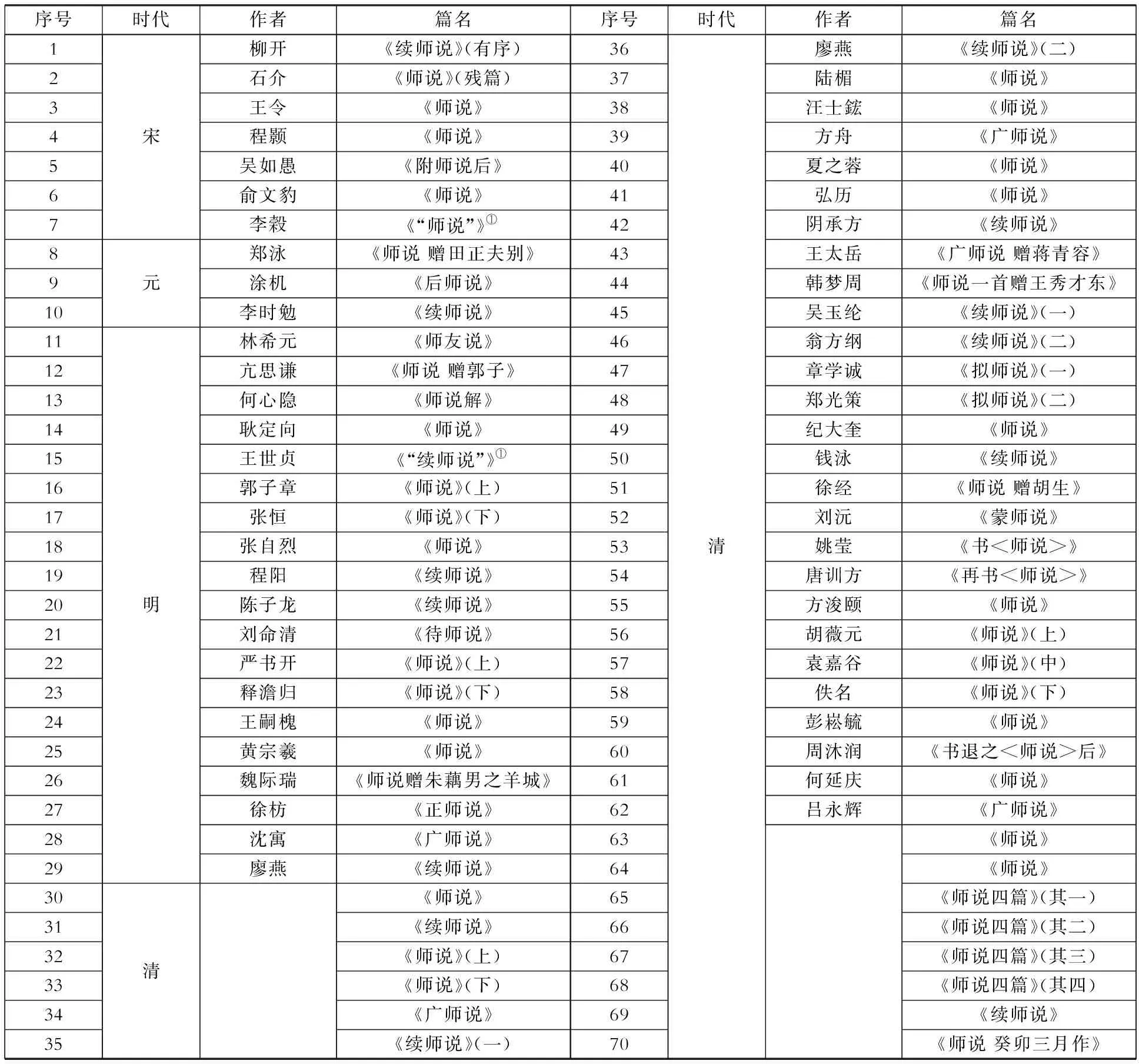

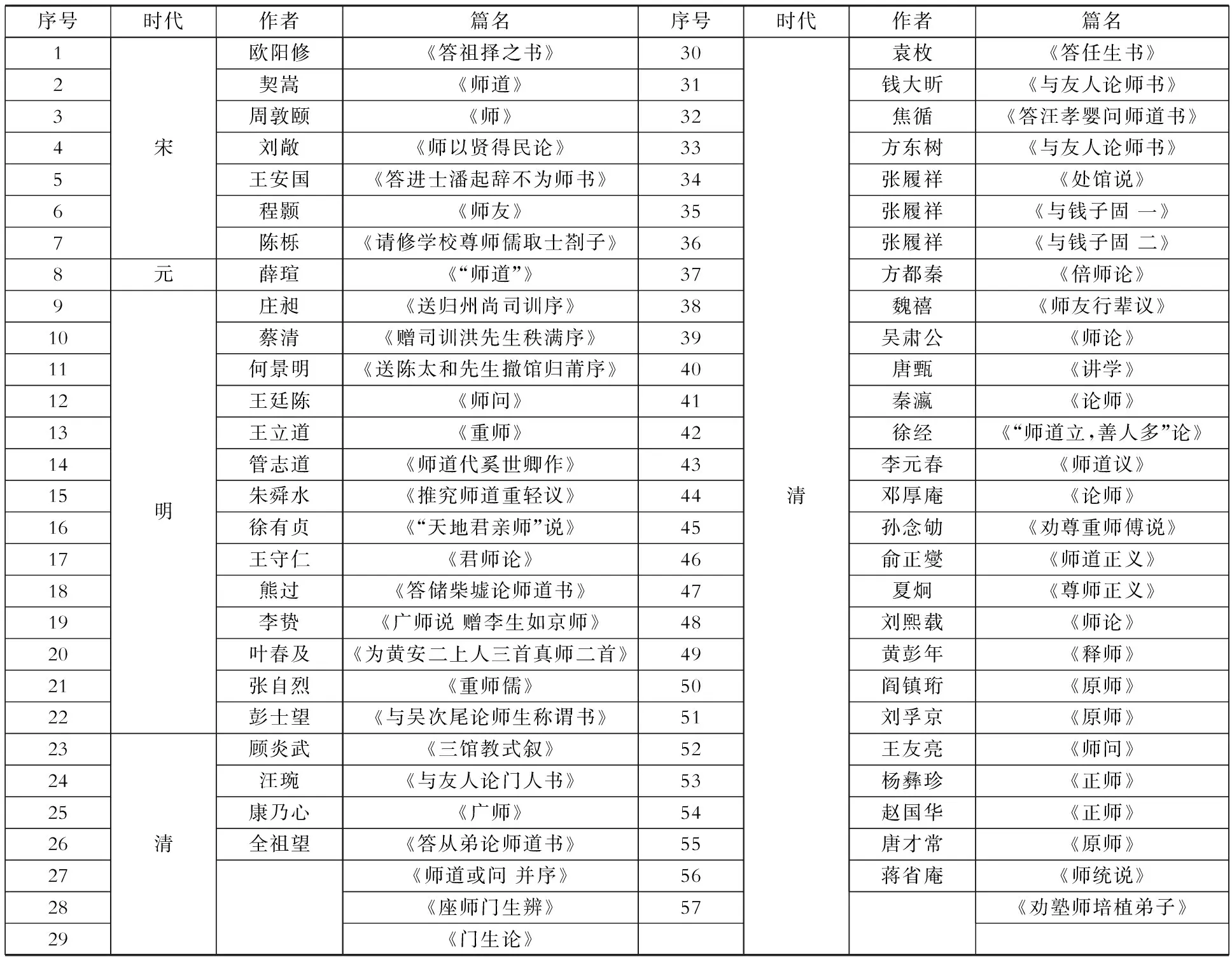

一、洋洋大观的“师说”

韩愈《师说》写就之后便成为了后世讨论教师的一般样式,深刻影响和启发了后世。后世“师说”文章大多受韩愈影响而后作,有的述韩愈未尽之意;有的就其观点进行更为具体的阐发;有的站在自己的时代立场上揭露教师问题的积弊;有的就应当成为什么样的教师、如何成为理想的教师提出自己的构想……总之,韩愈之后,历代学者从未停止过对教师问题的探讨,就我们掌握的文献资料来看,自宋至清专门讨论教师问题的文章有127篇之多,根据文章题目我们将其分为“‘师说’类”文章和“非‘师说’类”文章,具体篇次如表1-2所示:

表1 历代讨论教师问题的文章——“‘师说’类”

由上统计表可以看到,自唐以后历代专门讨论教师问题的文章竟有127篇之多!其中宋代14篇,元代4篇,明代31篇,清代78篇,文章数量累世而增直观反映出的是教师问题受到越来越多的关注,而数字增长背后的隐藏信息则是教师职业所暴露出来的问题越来越多。韩愈之后的第一篇“师说”诞生于两个世纪之后的北宋,出自宋代古文运动先驱者柳开之手,其在《续师说》的序言中说道:“昌黎先生作《师说》,亦极言于时也……尚其能实乎事,而未原尽其情,予故后其辞”[1],从其作《师说》的原因中便能察觉到韩愈时代出现的教师问题已然发生了变化。由此,历代学者撰文披露现世教师问题积弊,慨叹“师道仍不传”,呼唤“师道复归”的浪潮渐次掀起,细究文本,不难发现在这些文章的字里行间和言外之意中他们或直接、或隐晦地将造成教师问题的“幕后推手”一齐指向了以“应试”为根本特征的科举制度以及悄然萌芽的商品经济。

二、“百篇师说”的核心议题

在韩愈所言“师道不传”的学术气氛和教师文化背景之下宋代士大夫“以师道自居”的责任担当,强化了两宋儒家士大夫在政治与文化领域的主体意识,以“师道明正学”的学术追求,推动了儒学的重建与宋学的崛起[2]。在他们的努力之下,理学渐兴,儒学似已完成了自我更新,师道也因以复归。但后世“师说”反映出来的却尽是对教师状况的不满,所搜集到的127篇“师说”文章中直言“师道不传”的竟有34篇之多。在这些文章的论说中,我们分明可以感受到,后世之师已然放弃了对“道”的坚守,与此同时却又囿于现实生活的压力汲汲于为人师,“无道”之师“好为人师”的诟病已足以令人咋舌,更令人担忧的是作为求学的士子对“无道”之师竟也趋之如骛。如此看来,韩愈之后“师道不传”的状况似愈演愈烈了。那么,后世教师问题究竟出在何处?“师道不传”愈演愈烈的原因又是为何?又该如何走出师道所面临的现实困境?这也就成为了后世“师说”的核心议题。

(一)师不传道

韩愈之后再次发出“师道不传”呼声的是去时约200年之后的王令,其撰《师说》极言“师”的重要作用,并因之将唐不如汉的原因归结为“不用儒”,他慨叹“天下之师绝,久矣”,并直指“师绝”的原因在于“今之名师者,徒教组刺章句,希取科第而已”[3]。王令所言提出了两条关于教师职业的新问题,一则,为师者不再以“传道”为务,而徒以“组刺章句”为教;二则,指出以此为教的目的或者说原因是“取科第”,这也是所见“师说”文章中第一次将“师道不传”的原因直接与“科举”联系在一起,在此之后撰文声讨科举的声音便一浪高过一浪。

科举所造成的“师道不传”巨大危害在于其在表面上营造出了一种“无一人无师,无一地无师”的“师资日盛”的虚假繁荣景象。科举制度之下,除“经师”、“蒙师”之类承担实际教学任务的教师之外,“乡会试之师”、“投拜之师”等名目众多教师纷纷出现,并且其声望和影响远远超过了那些以传道为业的真正教师。

“蒙师”无外教童子知礼仪、习句读,本毋需赘言,而今之蒙师教童子却“不使之悦于道德、功业、气节、文章,而使之悦乎科名、荣利与夫一切苟简之事以为志”[4],可见科举时代的童蒙教育也已被“应试”所裹挟。“经师”也不再是去古之时饱读经史以讲授为业的教师,何景明直言今之经师皆为“举业之师”,他们“执经授书,分章截句,属题比类,纂摘略简,剽窃程式,传之口耳,安察心臆,叛圣弃古,以会有司”[5],在他们的教学安排中“文章为先,而孝弟、谨信为后;功名富贵为先,而道德学业为缓”[6]。可见在科举“风向标”的指引之下,教师已全然不顾道业传授与人格培养,惟以应试机巧为教,徒将“圣人言语”当做“富贵阶梯”来用。“乡会试之师”即所谓“举主”、“座主”,通俗理解就是我们今天说的“主考官”,这些人本无教授之实,但却凭借其在科举考试中所扮演的特殊角色而“拥徒甚众”。诸多名目的教师之中受到诟病最多的便是“投拜”之师,钱大昕称他们“外雅而内俗,名公而实私。师之所求于弟子者,利也,传道、解惑无有也,束脩之问, 朝至而夕忘之矣;弟子之所藉于师者,势也,质疑、问难无有也,今日得志,而明日背其师矣。”[7]通俗而言,即在科举规则内外,士子为谋求仕途顺利,想尽一切办法与在科举中有话语权的官员以师弟子相称,这种情形下的“投拜”自然不为“求知”,徒以“献媚”求得仕途上的一点便利罢了,所投之师自然来者不拒,好处尽收,可一旦时移势去或目的达成,便再无师弟子情谊可言。

表2 历代讨论教师问题的文章——“非‘师说’类”

面对此番情形,明清之际大儒黄宗羲直呼“科举兴,师道亡”[8]!并认为“师道不传,非皆弟子之过,亦为师之过。”[9]可见在他看来,“师道不传”责任承担者已由“耻学于师”的弟子,转移至“不传道”的教师身上。看似繁荣的师资景象,事实上尽是些忙于应试辅导、具备出考题资格、担任主考之职,终日游走于庙堂之间根本无暇授业的徒有虚名的教师不断增多而已。

上述问题也普遍反映在后世“师说”文章中,我们对历代“师说”文章的主题进行分析归纳时能够明晰感觉到“科举”对教师文化的影响是日益加大的,直言科举有碍于师道传承的文章竟达33篇之多,其中宋代1篇,明代5篇,清代27篇,占比也从7.14%增长到16.13%再到34.63%!足见科举已然成为“师不传道”的重要原因,行至清际几已到了但凡言及教师积弊必斥科举之过的地步。

(二)为师以利

后世为师的目的由以“传道”为志,一转而为唯“名利”是求,从而形成“好为人师”风向,是不同于韩愈时代“避不称师”风气的又一转变。去韩愈时代不久的吴如愚[10]便借孟子“人之患,在好为人师”之言讥评当世之师的“好为”之过。

师唯“名利”是求,一方面表现为,在科举影响下,为师者通过“好为”的方式,广收徒众,以此扩大自己的声望和影响,进而取得钱财,从而因“名”得“利”;另一方面则表现在随着明清之际资本主义的萌芽,商品经济得到一定程度的发展,“教书”逐渐成为一种谋生手段,为师者希望通过“好为”的方式,以获得更多“糊口之资”,此为对物质利益的纯粹追求。前者,一般指有一定地位和话语权的教师对于携财物慕“名”而来,希望借其名势登科而进的求师者的不拒绝,从而达到既光大门楣又取得物质利益的实际效果,所谓“达官之门,称师称弟子者,以数百…师之无学业之授受,无生气之感孚,以重贽为介,以利禄为媒”[11];后者,往往表现为出身贫寒的教师对物质利益的主动追求,所谓“自行束脩以上,吾未尝无诲焉,余以餬其口于四方”[12],是也。无论出于何种目的,都使得“师”与“道”日渐背离。

在唐代私塾兴起之前,以教师作为“谋生”职业的情况是不多见的,因为在朝为官(师)者“禄足以代耕,赐足以周困”[13],而在民间教书的读书人往往也有可耕种的土地,仅以教书为副业,并非以此谋生。而明清以降,商品经济的发展使得自给自足的小农经济受到了前所未有的打击,没有土地、没有官职的读书人只得寻求以教书谋生计的机会。张履祥的《处馆说》真实反映了读书人以教书谋生的情形:家境贫寒的读书人通过教书谋求生计的出路有两种,“一曰经学,则治科举之业者也;一曰训蒙,则教蒙童记诵者也。”他们知道科举之业“专改浮文,以求富贵利为事……害义甚大”[14],但因家有妻儿要养,且没有土地耕种,只能不得已而为之,用他们也自知此不过“以舌代耕”而已。久而久之,教书似成为了一种谋生的职业,且由于没有严格从业资格限制,为师的标准也就越来越模糊,诚如李元春所言:“后世之师,于道茫乎未闻,又乌能授之于人,其所为师者,学文授书而已,此犹其上也;甚且只自为谋,以为糊口之资而已。”[15]同时他也进一步指出,以“利”为唯一追求的所谓“师”,终日谈论的只是哪里的学俸更高而已,甚至为了获得更高的学俸而向延师者献媚,而“延师者以师之易舆为喜”,即他们所聘请的根本不是传道授业之师,而是好驾驭、好对付的“教书工具”而已。在商品经济发展的社会背景之下,迫于生活的压力,教师徒将教书作为获取经济利益的手段,至于教什么、怎么教皆由延聘之人决定,于是,师也就脱离了“道”,有识之士才不断发出“世已无师”的慨叹!

黄彭年曾以一组对比表述古今为师之异,用以概述当世教师境况再贴切不过“古之师也,以道;今之师也,以利。古之师也,以经;今之师也,以科第。古之师也,来学;今之师也,往教。古之师也,有德;今之师也,达官”[16]。

(三)士不慕学

造成“师道不传”局面的,除了“师”的问题,也有“弟子”的问题。与韩愈时代“耻于相师”的风气所不同的是,有宋以来的士子汲汲于相师,但相师的目的却不再是“求学问道”,择师也不再以“道”为标准。

宋代第一篇“师说”即柳开所作《续师说》,其核心内容便是士子为学不再以求“道”为目的,一切皆以逐“利”为行动指南:“古之学者,从师以专其道;今之学者,自习以苟其禄”;“古之志为学也,不期利于道,则不学矣;今之志为学也,不期利于身,则不学矣。”[17]对于“弟子”而言,“利”直接指向顺利通过科举考试,出仕为官。因此,他们择师的条件也就与“道”无关了,一切以为考取功名提供便利为旨归,即所谓“今之求师者,非求道也,求师之名以为己之名也”[18]。何景明形象地刻画了士子择师的心里活动:“尝见今之为其子弟求师,及其子弟之愿学者,口访耳采,有告之曰:某高官也,其前高第也,其举业则精也,其师之于是,虽千里从之也;又告之曰:某未有高官也,未有高第也,其道德则可师也,于是虽比舍,弗从之矣。”[19]可见,在士子心中无名位的道德之师、博学之师根本不在他们选择的范围之列,他们一心所想只是借助有名位之“师”以利科举之途,也因此而造成了为师者“师位尊而道愈高,势盛而教益隆”[20];为弟子者“穷年所习不过应试之文,而问以本经,犹茫然不知为何语”[21]的局面。由此,教师“位”的尊卑反而成为了判断其“道”之高下的标准,弟子求学反不知经书何语,师道不传,学风不复至此,可不悲哉!

士人择师标准的变化带来的另一严重后果是师生关系的恶化。“势所在则相师,利所在则相师”[22]的择师风向,直接造成了“一岁而易数师”[23]的师生关系不稳定。在此情形之下,为弟子者所谓“尊师”也变成了尊师之“名位”,所从之师居高位时,便“谨身以媚之,玉帛以将之”[24];一旦时移势去,则“门庭罗雀,不终日而叛之”[25]。因此,师弟子关系也不再是以“求道”为前提的教与学的互动,转而成为了权势与功名之间的交换,所谓“师道尊严”也随之荡然无存。

三、“师道不传”的解决方案

面对唐以后“师道仍不传”的局面,如何才能实现“师”与“道”的再次联结,继而成为“道”的传播主体;如何才能恢复“师”在大众心中的地位,进而重建“尊师重道”之风;“师”又该做出怎样的努力,才可使“道”得以更好的“传”?历代学者尝试从不同侧面给出了解决方案。

(一)“择经明行修者为师”

当世最棘手的教师问题乃“师不传道”,也就是大量不具备教师资格的人却成为了教师,要从根本上解决这个这个问题首先要解决选什么样的人做老师的问题,为此程颢专门向皇帝呈递了文书——《请修学校尊师儒取士剳子》[26]。他在文中将“宋兴白余年,而教化未大醇”的原因归结为“学校之不修,师儒之不尊”,为挽救“师道不立,儒者之学,几于废熄”的颓相,他制定了一系列解决问题的方案,其中就包括关于“选什么人当老师”的具体建议。

程颢首先规定了朝廷延聘教师的基本要求,即“明先王之道、德业充备、足为师表者”;“笃志好学、材良行修者”,他将“明道”放在了首要位置,并要求所选之师德行兼备,足为师表。同时也制定了各级教师的选拔标准:“择其学业大明,德义可尊者,为大学之师,次以分教天下之学”;“择其道业之成,可为人师者,使教于县之学,如州郡之制”。可见,无论大学之师还是州县学之师,都以“道”为首要条件。另外程颢还注意到经济发展给教师生活带来的实际影响,看到了只有保证教师衣食无虞,他们才能安心讲学,所以他也提出要为选拔出来的教师提供必要的物质条件:“馆之寛闲之宇,丰其廪饩,?其家之有无”,由公家提供给他们舒适宽敞的住所、充足的食粮以及其他生活物资并适时体恤他们的生活所需。如此,教师便可不再为“糊口之资”而忧虑,安心教学。程颢之后,朱熹作《学校贡举私议》[27]极言学校贡举之弊,并提出具体改革方案,其中也包括选拔教师的建议:“学校必选实有道德之人,使为学官……使之讲明道义,以教训其学者”;“诸州教官,亦以德行人充,而责以教导之实,则州县之学,亦稍知义理之学,而不但为科举之学矣”。可以看出以程颢、朱熹为代表大儒均已意识到要解决“师不传道”的问题,必先保证所选任的教师道业有成、德行兼备。

不仅官方选拔教师如此,普通大众也意识到“择师”的重要性。王嗣槐在《正师说》中直言“必以经明行修者为师,非学究训之谓也”[28],有识之士也认识到了童子之师的重要性,指出切不可自童稚之年便深陷举业。为此廖燕指出教育孩子最好的方式就是为他选择一名“贤师”,“贤师得,则议论名通,必不囿于章句之末,而有以发圣贤经史之底蕴,使子弟日闻所未闻”[29];孙念劬也说:“教子莫若择师,而童子师尤要。先入之言,终身切记。非端人正士,不可为小学师表也”[30]。

将“经明行修”作为选拔各级各类教师的标准,也就保证了教师群体的基本素质,如此,师道得传也就有了最坚实的基础。

(二)“为师当为不可易之师”

教师自身的素质乃是“道”能否得传的关键所在,在韩愈“传道、授业、解惑”的基础之上,历代学者多有补益,章学诚在其《师说》[31]中提出的“不可易之师”的标准最具代表性。

章学诚认为韩愈所作《师说》乃“为当时之弊俗而言之也,未及师之究竟”,他认为对教师而言,传道与授业、解惑之间存在质的差别,尽管“业有精粗,惑亦有大小”,能授、能解之人,固然可以称之为“师”,但这与“传道”之师是不可同日而语的,因为章学诚将“道”视作人之为人的根基,“人失其道,则失其所为人”是也,而“道”见之于“章句训诂,史学渊源,笔削义例”之中。正是基于这样的认识,他将教师分为“可易之师”与“不可易之师”,而划分的标准便是能否“传道”。

所谓“可易之师”即“讲习经传,旨无取于别裁;斧正文辞,义未见其独立;人所共知共能,彼偶得而教我;从甲不终,不妨去而就乙;甲不告我,乙亦可询。”章学诚虽未直言,但其话外音自然是对教师在科举应试之风的影响下终日所讲无非偶然得来的共知共能的应试机巧现象的不满,在他看来应试之文皆为“不究于道”的“末艺”,传授这些知识的教师是随处可遇的“可易之师”。章学诚眼中的真正教师乃是以传道为己任的“不可易之师”,有两种教师可以称为“不可易之师”:一则学有专门,即“竹帛之外,别有心传,口耳转授,必明所自”;二则学有独得,即“学问专家,文章经世,其中疾徐甘苦,可以意喻,不可言传”。此二者的共同之处在于,所教授的内容只能在他们这里学到,别处无从获得。章学诚深为师道不传而悲戚,并认为造成这种局面的原因在于“不见不可易之师”,于是对教师提出争做“不可易之师”的呼吁。在章学诚之前,明代学者庄昶便将当世之师划分为位号之师、句读之师、讲说之师和心传之师,其中“心传之师”①即与章学诚所言“不可易之师”相类似;在其之后清代学者阴承方也意识到“惑”与“业”有大小之分,“惟受业、解惑之大者,乃所以传道也”[32]。可见,教师自觉担负起“传道”的职责,才是师道得以传的根本旨归。

除了上述对“传道”的具体要求之外,后世学者对韩愈所规定的“传道、授业、解惑”的教师职责也有所补益。南宋俞文豹指出教师还要承担起陶铸弟子性格的责任,即所谓“难疑答问之外,则熏陶其气质,矫揉其性情,辅成其材品”[33]。吴玉纶则针对教学方法提出建议,提出要根据知识的难易程度合理安排教学顺序,教学过程也应辅以恰当的方法措施,“诱掖、奖劝、激励而裁成之者,克之以刚柔,循之以次第”[34]。此外,后世学者还特别重视教师“因材施教”的能力,认为教师应当“因其质而施其教”[35],根据学生所具备的不同特质有针对性地教授不同的知识,做到各尽其才。

教师如能以“传道”为己任,做到“学有专门”、“学有独得”,还能掌握一定的教育教学技巧,师道得以传,指日可待矣。

(三)“尊师敬学而后道传”

“耻学于师”是韩愈慨叹“师道不传”的重要原因,其后,受科举和经济关系的影响师生关系受到了前所未有的破坏,轻师、贱师、凌师、慢待师等“不尊师”的现象愈发严重,进一步坐实了“师道不传”的社会基础。因此,后世学者意识到若要师道得传,仅解决教师自身的问题还不够,还需解决社会对教师的态度问题以及“貌合神离”的师生关系问题。

宋代学者王令认为“道之衰微,迄于余周”[36],至暴秦而至堕坏,而在汉代能够得以修复的原因就在于“士犹能相尊师”。李元春在《师道议》中更是明确阐发了“尊师”与“传道”之间的利害关系:“天下之无师也,非无师也,世之不知尊师也。世之不知尊师,由师道之不立也。人不知尊师,则子弟之成材也难”[37]。其所讲的内在逻辑在于:不尊师,则无师;不尊师,材不成。因此,作为家中长辈若望后辈成材,便要自觉做出尊师的表率“为父兄者能敬师,则子弟方知敬学”[38];而作为学生“不能敬其师,是轻其身。轻其身焉,使道孤而无与传、艺抑而无与宣”[39],所以若要真正掌握教师所传之道,更应当发自内心地尊敬老师,将尊师视为求学问道的必备环节对待,“凡为弟子者,皆有尊师重道之心,心悦诚服,如饥渴之于饮食,瞽之需相,夜之需烛,不徒视为泛泛应酬之具”[40]。袁嘉谷为此专门向天下从师者进言,从不用面向规定了尊师的行为要求:“温温矩范,是曰亲师;疑问无隐,是曰敬师;师有过则谏,是曰爱师;力成己学,是曰尊师;师传没世而不忘,是曰报师”[41]。普罗大众共同自觉维护教师的尊严,教师在精神人格上得到充分尊重和满足才能专心以传道。

针对因“年相若,道相似”而耻学于师的情况,后世学者提出了建立一种新型师生关系的构想,即“师友关系”。自宋代开始便有学者注意到“师友”关系的重要性,“士大夫守宗庙与朝廷之事甚众,则不可以无友;至于天子之势,大于诸侯,则尤不可以不学无师友也”;“夫修身至于足以取人者,学之效也,而果可以不学于师友乎?”[42]其言意在说明,个人的精力和智识毕竟有限,无法独自对人生的复杂事务,所以需要取法于友,求助于友,而这样的“友”某种程度上扮演的已然是“师”的角色。明代学者李贽曾对“师友”关系进行详细阐述,他指出“师”与“友”是同样的,本毋需区分,更不必受繁文缛节的束缚;不能有所教授的“友”不能称之为“友”,不能“推心置腹”的“师”也不能称之为“师”,所以他说“若不可师,即不可友”,“言友,师在其中矣”[43]。与李贽几乎同时的何心隐也表达了同样的看法“可以相交而友,不落于友也。可以相友而师,不落于师也,此天地之所以为大也”[44]。黄宗羲也曾撰文列举往来名儒以“师友”的名义相互切磋以求道的事例:“昌黎言李翱‘从仆学文’,而李翱则称‘吾友韩愈’,或称‘退之’,未尝以为师也。象山为东莱所取士,鹅湖之会,东莱视象山如前辈,不敢与之论辨;象山对东莱则称‘执事’,对他人则称‘伯恭’,亦未尝以为师也。即如近世张阳和,其座师为罗万化,尺牍往来,止称兄弟,不拘世俗之礼也”[45]。这些不以师弟子相称的名儒,却能够真正做到不以利益相亲,唯以赤诚相待,并能相切磋以求道,从而共同精进学业,这才是以教学互动为根本前提的纯粹师生关系的应有样貌。

总而言之,韩愈之后“师道仍不传”主要表现有三:其一,科举之风盛行教师只能以“举业”为授,“道”因之失去了传承的市场;其二,受经济发展的影响,“教书”成为了教师赖以生存的技能,一切教学行动都只能受限于雇佣之人,“道”失去了传承的主动性;其三,在以“利”为导向的社会风气之下,士子只慕名利无心向学,“道”失去了传承的主体,由此好为人师、好为人弟子、世不尊师、师生关系破坏等一系列与教师相关的社会问题随之而来。为使师道重新得以传承首先就要提高择师的标准,让真正有“师实”的人成为教师,教师本身当以“不可易之师”作为自己的职业追求,全社会也应共同营造“尊师重道”的氛围,从而真正提高教师的社会地位。当下,教师职业也面临着前所未有的冲击,或许可以从历史的经验寻找一条走出困境的出路。

注释:

①原文无标题,根据文章内容和原文第一段:“昔昌黎作《师说》,其意指盖慨当时学者数足已自封,而未知师乎人也”,故将题目定为《“师说”》。

① 原文题为《温故知新》,根据文章内容和原文最后一段:“昌黎子所云‘解惑之师’耳,非所谓‘传道之师’也。作如是解,以续师说。”故将题目改为《“续师说”》。