社会信息加工理论对低社会经济地位儿童的可适用性研究

——以Y市S小学困境儿童为例*

刘亦为,刘正峰,张翠娥

(1.美国圣路易斯华盛顿大学 乔治沃伦布朗社会工作学院,密苏里圣路易斯 63112;2.扬州大学 社会发展学院,江苏 扬州 225002;3.华中农业大学 文法学院,武汉 430070)

一、引言

(一)低社会经济地位与人际交往能力的关系研究

境外对社会经济地位与人际交往能力关系的研究相对丰富。罗伯特·布拉德利和罗伯特·科温(2002)[1]指出社会经济地位(Socioeconomic Status,SES)与儿童的一系列健康、认知和社会情绪结果有关,其影响从出生前开始,一直持续到成年。张东进等人(2018)[2]指出家庭压力模型的研究表明高社会经济地位(High Socioeconomic Status,H-SES)会释放一些家庭压力,为孩子带来更多的探索机会,这些都是儿童人际交往的有利因素;来自低社会经济地位(Low Socioeconomic Status,L-SES)家庭的儿童更容易面临更多的压力和困难;由于缺乏良好的教育资源,低社会经济地位儿童伴随着更多的抑郁、焦虑和其他负面情绪,这些都是影响儿童社会交往能力的有害因素。Amy和Alice[3]在2020年通过对94名家庭经济情况不同且年龄在4到9岁的儿童面试发现,社会环境中对贫穷的刻板印象和家庭物质资源的匮乏与儿童情绪问题的产生相关。苏尔多等人(2004)[4]指出这些有害因素通常会通过一些中介因素发生作用,如家庭育儿方式、亲子关系,有良好亲子关系的儿童会有较多的社会支持克服低社会经济地位伴随的挫折和消极情绪,改善情绪调节机能,提高他们的社会适应能力和解决问题的能力。马修斯等人(2011)[5]指出家庭财政水平低可能会导致更多的家庭冲突,这些作为中介因素也会影响儿童的性格、情绪、责任感,构成儿童人际交往能力的有害因素。卡瓦略等人(2016)[6]的研究发现,社会经济地位较高的父母更有可能提供积极的环境,为孩子营造更加多元化的娱乐环境,如社交活动、人际资源,自觉培养孩子的创新能力。相比之下,来自社会经济地位较低家庭的儿童由于缺乏良好的教育资源和机会,伴随着更多的抑郁、焦虑和其他负面情绪。此外,受限于家庭经济情况,低家庭经济条件的儿童可能会因为缺乏门票费、校外活动费用而增加被排斥的经历(Tess,2011)[7],而童年时期遭受的担心自己被边缘化或者排挤的情绪,有可能影响终身(Crowley and Vulliamy, 2007; Hooper and others, 2007)[8][9]。

境内对社会经济地位与人际交往的关系研究分综合层面与专门人群两个层面展开。就综合研究而言,郭卉、夏晶等人(2019)[10]以高中生为研究对象,分析高中生的社会经济地位与同伴交往的人际关系,研究显示高中生整体的同伴交往水平与家庭SES和自尊的相关均为显著正相关(P<0.01),交往恐惧与交往自卑与家庭SES、自尊和整体同伴交往水平以及同伴接受分维度呈显著负相关(P<0.01),自尊在家庭SES和同伴交往间发挥部分中介的作用;李华(2019)[11]分析了社会经济地位与青年群体线上、线下社会交往的关系,研究显示青年群体参与线下社会交往的概率显著降低。社会经济地位越低,与邻居交往的频率越低;社会经济地位越高,与邻居交往的频率越高;线上社会交往活动明显地减少了儿童青年群体线下的社会交往。欧阳智、范兴华(2018)[12]研究了家庭社会经济地位、心理资本对农村留守儿童自尊的影响,社会经济地位等资源是影响个体自尊的关键因素。就专门人群研究而言,王江洋等(2016、2017、2018)[13-15]以孤儿为对象,分析孤儿的身份与其社会交往的关系,研究发现孤儿普遍存在自卑心理,害怕与社会接触,交往过程中渴望亲情的失衡感和高自尊又使孤儿过分在意他人对自己的评价,造成交往困难,孤儿身份敏感性与自我污名水平是影响孤儿人际交往能力的中介因素。谢丹(2009)[16]对521名苏北农村留守小学生的人际交往问题研究表明,30%的农村留守儿童存在人际交往焦虑;段鑫星、马亚静等(2010)[17]以徐州市睢宁的162名留守儿童为研究对象,分析留守儿童这一低社会经济地位儿童群体的人际交往问题,研究发现四分之一的受调查儿童认为自己朋友很少或者几乎没有朋友,过半数留守儿童认为没有人关心自己,同时发现留守儿童缺乏人际交往所需的基本技能,比如积极地表达自己的意愿、感知周围的正向信息等,佐证了谢丹的研究成果。

(二)社会信息加工理论在人际交往实务中的运用及其面临的挑战

美国北卡大学弗雷泽教授基于社会信息加工理论对儿童人际交往中的社会退缩行为与攻击性行为强大的解释力,运用社会信息加工理论开发了《做出选择》这一旨在干预儿童人际交往能力的手册,该干预手册将社会信息加工的六个步骤实务化为解决人际交往问题的六个步骤。国内学者李亚真和桑标(2012)[18]以福州市的四、六、八年级学生为调研对象,运用Lemerise & Arsenio的社会信息加工情绪-认知整合模型有效分析和解释了儿童的攻击性行为;于增艳和刘爱书(2011)[19]、刘爱书等[20]应用班级戏剧问卷以121名社会退缩小学生为对象,运用“SIP”模型有效分析和解释小学生的社会退缩行为,包括左恩玲(2016年)[21]在内的文献表明,社会信息加工理论对分析和解释中国儿童的社会退缩行为也同样具有较强的解释力,问题是这一理论对中国的儿童人际交往能力是否具有可适用性?

吴帆(2016)[22]于2011年联合郭申阳教授与弗雷泽教授,基于社会信息加工理论和弗雷泽教授“做出选择”行为干预手册的本土化方案,在天津市社区教育中心对91名8~10岁儿童展开了为期5个月的预防性行为干预。结果显示,项目对儿童在行为解码、问题归因、目标设立、决策回应方面都显示出积极的效果,对提升儿童的社会信息加工能力和行为健康发展具有促进作用。此后,郭申阳教授[23]于2018年暑期带领西安交大30名研究生和本科生团队,在中国陕西泾阳县以留守儿童为服务对象开展了14次干预和两次数据搜集,实践证明社会信息加工理论对中国留守儿童的人际交往能力干预具有适用性。问题是社会信息加工理论对中国低社会经济地位儿童,尤其是困境儿童的人际交往是否具有适用性?这是需要社会工作实务界加以验证的课题。

二、低社会经济地位儿童人际交往障碍问题的分析与预估

(一)Y市S小学儿童人际交往总体状况预估

Y市S小学为公办学校,施教区居民多为外来务工人员,生源来源复杂,多为流动儿童和城中村学生,其中流动儿童比例高达70%。学校目前有20个教学班,46名教师,每个老师普遍要负责2—3个班级的教学,教学压力较重,主要关注学生的课业,对学生的身心健康和家庭状况关心有限。

为了更好地了解S小学低社会经济地位儿童人际交往的校园环境并有利于后续小组活动的设计,笔者对S小学的儿童人际交往展开了摸底问卷调查,本次问卷调查采取随机抽取班级的方式,问卷内容围绕人际交往认知、人际交往能力和人际交往情绪等三个方面,以班级为单位做集体测评。问卷调查程序为首先与学校教务主管主任联系,明确问卷要求和解释问卷指导语后对S小学三、四、五年级分发问卷,每班30~40人,各班级分别由班主任在班会时间统一分发。由班主任老师向学生说明问卷指导语后,学生开始作答。问卷作答完毕,当场收回问卷,一次性完成上交。有效回收问卷共442份。分析调查数据有三个发现:

(1)人际交往认知状况:调查数据表1显示小学生的人际交往状况整体呈现出正相关,即觉得自己有很多好朋友的同学,亦即人际交往状况较好的同学认为朋友能理解我,这个比例达到80.5%;认为自己人际交往关系一般的,认为朋友能理解自己的比例下降到69.22%;认为自己几乎没有朋友的,认为朋友能理解自己的比例下降到51.85%。与之相反,认为朋友不能理解自己的比例则从19.5%上升到48.15%。此外,调查还发现S小学接受调查的小学生的受抚养模式和人际交往能力在0.05水平(双侧)上呈显著相关关系。

表1 人际交往认知状况

(2)人际交往能力状况:调查数据表2显示人际状况自我感知越好的学生越是能够有效处理人际交往矛盾,掌握更高的人际交往能力。值得注意的是,认为自己几乎没有朋友的学生在遇到人际交往矛盾时,更多的是“不知道如何处理朋友间矛盾”“有时候不知道”和根本“不知道”两项合计70.37%,笔者认为这部分存在人际交往障碍的学生缺乏有效人际交往技能的社会经验,如果对这一部分群体开展人际交往技能培训,人际交往的障碍应该会得到较大程度的克服,人际交往状况会得到一个大的提升。

表2 人际交往能力状况

(3)人际交往情绪状况:调查数据表3显示人际交往状况的品质与情绪管理能力呈正相关,朋友越多越知道如何调节情绪,朋友越少越不知道如何调节自己的不良情绪。人际交往较好的学生超过95.69%的认为自己知道或者有能力控制不良情绪,但是在人际交往一般和人际交往状况不理想的学生,分别只有81.8%和70.37%。

表3 人际交往情绪状况

(二)低社会经济地位儿童人际交往干预小组组员的招募与预估

困境儿童包括孤儿、监护缺失儿童、监护人无力监护儿童、重病重残儿童和流浪儿童,以及受侵害和虐待的儿童、单亲家庭儿童、失足未成年人、家庭生活困难的留守儿童等[24]。结合前期分发的调查问卷,笔者从32位S小学认证的困境儿童中筛选出在人际交往认知、人际交往能力和人际交往情绪等三方面较为弱势的低社会经济地位儿童,即在“觉得朋友不理解我”“不知道如何处理朋友间矛盾”和“不知道如何调节自己情绪”等三个选项中勾选两个及以上选项的儿童。筛选发现,存在人际交往障碍或困惑的低社会经济地位儿童共15名,笔者从中随机选择10名作为小组干预对象。

通过与班主任进行访谈和电话家访的方式,收集10名低社会经济地位儿童的个人信息。访谈发现选取的10名儿童均符合低社会经济地位儿童标准,多数呈现内向、孤僻的性格特征、与实际照顾人之间关系紧张,缺乏正向稳定的朋辈支持,具体信息见表4。

表4 低社会经济地位儿童人际交往干预组成员基本信息与预估

三、小组干预方案及其理论基础

(一)小组目标

本研究的目标是运用社会工作信息理论,改善小组成员人际交往的自我认知,掌握和运用人际交往必要技能,改善小组成员的人际交往障碍,与此同时验证社会工作信息理论对中国低社会经济地位儿童人际交往的可适用性。本研究主要以小组工作的形式开展,辅之个案工作技巧,帮助小组成员在生动有趣的游戏中,改善人际交往状况。

(二)干预设计和流程

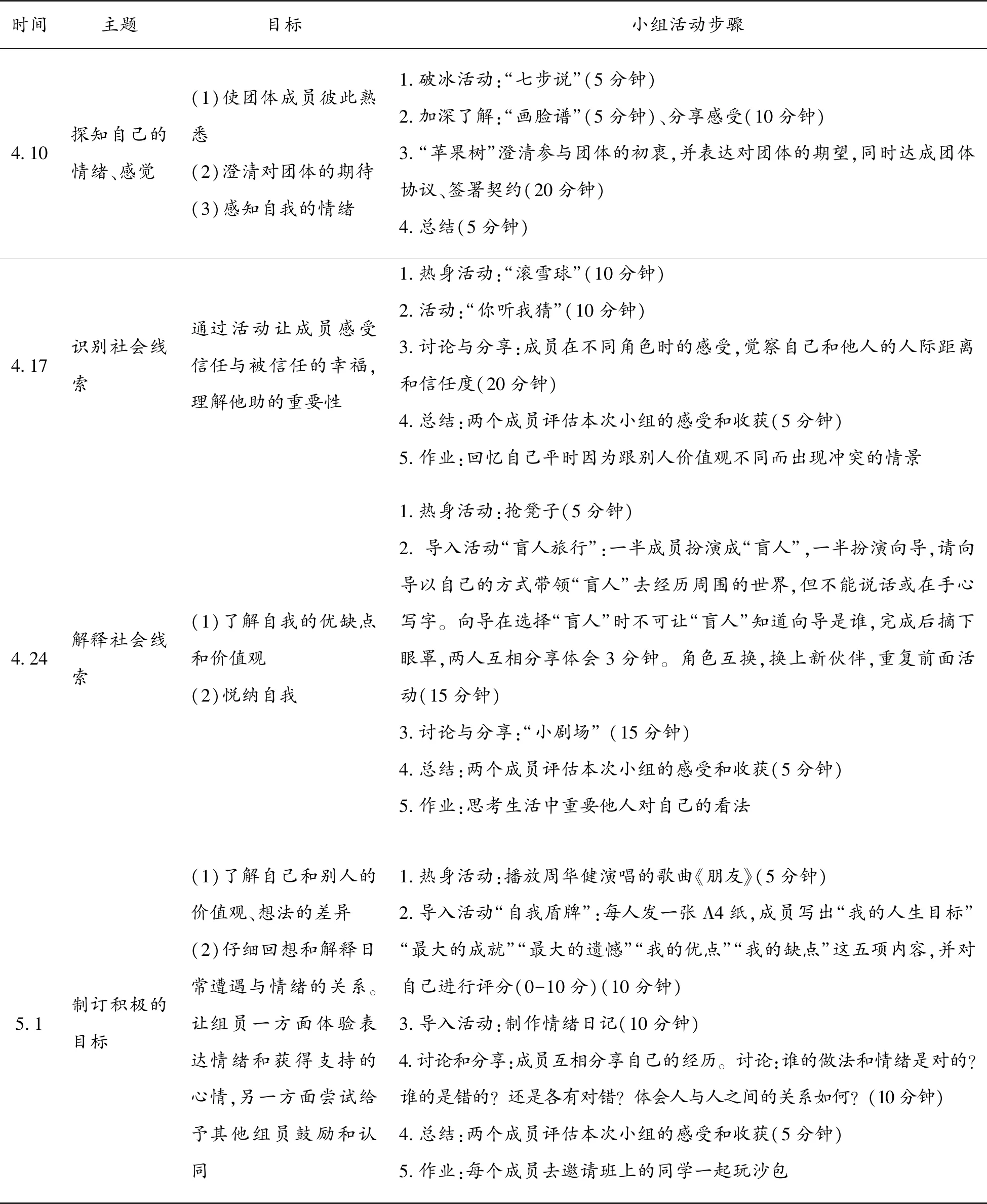

本次小组工作干预从2019年4月10日开始,到2019年5月15日结束,小组方案主要参考美国北卡大学弗雷泽教授开发的儿童人际交往干预手册。该手册将社会信息加工理论六个步骤实务化为解决人际交往问题的六个步骤,分别是学习情绪和感觉、识别社会线索、解释、设立社会目标、选择反应和干预方法并付诸实施。本研究以小组社会工作干预低社会经济地位儿童人际交往障碍为目标,通过分发调查问卷了解服务对象对小组方案的期待和要求,依托《做出选择》设计小组服务方案,帮助组员在小组活动中树立正确的人际交往认知,掌握人际交往技巧。

小组活动每周在学校活动室举行一次,每次小组活动结束后,笔者都会和督导沟通总结小组中存在的问题,为改进下一次小组活动打好基础。在小组干预结束后,通过再次与干预的低社会经济地位儿童、低社会经济地位儿童家长和老师访谈、量表测量的方式收集前后测数据。通过前后两次数据的对比分析,验证小组工作是否产生成效。

本次小组令人遗憾的一点是不能完全依照弗雷泽教授书中内容开展。因为S小学在五月中旬就要开始儿童节汇演排练,六月开始期末考试复习,为了不耽误小组成员的团体活动和学习生活,学校只允许每周一次的小组活动并只能持续到五月中。

(三)社会信息加工理论模型

社会信息加工理论(Social Information Processing, SIP)源自信息加工认知心理学,该理论注重从人的内部心理机制来讨论行为发生的规律和机制,将人认知的过程与以计算机为媒介的沟通模式(Computer-mediated Communication, CMC)相类比,认为人的认知模式是“输入—内部信息加工—输出”这样一个与计算机操作相类似的认知模式。道奇(1994)[25]指出社会信息加工是指个体对社会情境中的各种社会性刺激赋予意义,并据此决定如何做出反应的过程。社会信息加工理论强调人对行为情境因素的理解和解释,对儿童的各类行为具有较强的解释力。就儿童在社会情境中不与他人交往、游戏,独自一个人打发时间的社会退缩行为而言,左恩玲(2016)[21]认为儿童社会退缩行为的社会信息加工研究是近20年中西方心理学研究的前沿问题,它开辟了从纵向动态层面揭示儿童社会退缩的内在根源及形成机制的新视角,也为社会退缩儿童的教育和干预提供了理论支撑和实证数据。就儿童的攻击性行为而言,克里克、道奇(1994)[26]认为儿童出现挫折、愤怒的反应不仅取决于情境中的信息和线索,还依赖于过去的或者已掌握的社会经验对这种信息和线索的加工,在每一个加工步骤上对信息和线索的解释或偏向,都有可能导致包括攻击行为在内的消极社会行为或者社会不赞成行为。

克里克、道奇(1994)[26]提出的“儿童社会适应的社会信息加工模型”(即“SIP”模型)被广泛应用于儿童社会退缩行为的社会信息加工研究之中,克里克、道奇认为社会信息加工主要包括六个实时在线的信息加工阶段:第一阶段是编码的过程。儿童从所处的情景中,有选择性地选取他觉得与事件有关的重要信息,包括内部信息与外部信息。例如:一个学生向老师申请加入足球比赛,老师拒绝了这个学生的申请。学生是在特定情景中提出申请、老师是在这个特定情境中拒绝申请,学生是在这个特定情境中做出反应。老师对学生请求回应的背景、时长、表情和语气,提出申请的学生在提出申请前后的家庭背景、学业成绩、纪律卫生和人际关系等,班级同学的表情、语气和议论等都是重要的信息线索,这个学生可能会关注到老师拒绝的客观原因(如个子矮、力气小、反应不灵敏等),也可能会关注到同学的表情、语气和议论,因此个体对情境中信息的感知和选择有可能会是将来产生消极社会行为的第一步,因为个体更容易注意到威胁性、非友好的信息。个体收集线索的数量和熟练度也会影响他对一个事件的反应。第二阶段是解释阶段。儿童在获得这些信息后,将这些信息与过去的经验(包括过去表现评价、目标获得评价 、自我评价等)进行比较,从而得出对信息的解释(包括原因归因、目的归因等),这一解释受限于个人的知识经验水平和既往经历。上例中的学生如果以前在课堂回答问题错误后,经常受到来自老师的讽刺和同学们的嘲笑,这些过往经历和体验沉睡在这个学生的记忆深处。参加足球比赛申请遭拒事件激发这个学生对这些过往经历和体验的回忆,由于没有正面体验的回忆,这个学生可能会将老师和同学们的善意微笑解读为嘲笑,此时个体有偏差的解读即负向的人际交往认知有可能会强化后续有偏差的解读和攻击行为发生的概率。第三阶段是目标分类和澄清(1)钟佑洁、李艳华、张进辅等在《社会信息加工在儿童情绪调节与攻击行为间的中介效应检验》一文中将目标分类阶段解读为“目标澄清过程”,即选择可能的目标的过程,攻击性儿童认为报复、泄愤等具有较高的社会价值,反而认为维持亲密关系的社会价值较低。本文因此将第三阶段称之为“目标分类与澄清阶段”。参见钟佑洁,李艳华,张进辅:《社会信息加工在儿童情绪调节与攻击行为间的中介效应检验》载于中国临床心理学杂志2015年第1期,第108-114页。阶段。在这一阶段,儿童通过对情境中信息的解释和既往的经验知识形成目标并达成新的反应。上例中,如果这个学生形成要维持和老师同学友好关系的目标,也有正向的人际关系体验,往往不会产生攻击行为的反应。目标的达成受限于儿童既往的经验和知识,如果儿童的过往经历和体验都是负面的,而且处于暴力解决矛盾的环境中,儿童可能不会注重人际关系的维持,就很有可能产生还击的目标,产生攻击行为,但儿童如果掌握一定的人际交往技巧,有较强的人际交往能力,能够用平和正确的方式表达自己的不满,就很可能避免冲突行为的发生。第四个阶段是反应产生或形成,儿童在反应模式记忆数据库中搜索并形成1个或多个适合当前情境的备选反应模式,相当于反应模式检索和产生备选反应模式。第五阶段是反应决定,儿童对第四阶段检索到的各种反应模式以及自己在这些反应模式中的自我效能感进行预期评价,并做出反应决定[21]。第五阶段是反应提取和决策阶段,在可能的反应模式集合中作出反应的决定、作出反应的依据是对反应的评估、对反应可能产生的预期,以及对作出反应的自我效能的判断等。儿童对不同反应可能产生的结果进行利弊分析,决定最佳反应。第六个阶段是执行反应阶段,儿童执行已选择的行为反应模式。上例中,儿童可能有N种反应,拟采取暴力冲突的儿童在想到老师会告知父母、父母会训斥或惩罚自己,可能会选择忍耐,竭力和老师、同学维持良好关系;儿童如果认为尽管会被父母训斥或惩罚,但暴力冲突可以让自己在学校、在同龄人中树立威望,可能会继续采取暴力冲突的反应方式。因此反应的评估阶段,儿童攻击行为是否发生很大程度上受限于儿童所处环境中约束力的强弱和成本收益比较。这一阶段儿童开始实施他选择的反应,在这一阶段道奇指出儿童受限于自身能力,因此实施的反应有可能超出原先的决定[25]。例如上述儿童原本只是想口头攻击嘲笑自己的同学,但发现并没有达到预期目标,有可能会采取原本并未考虑的攻击行为。因此,在这一阶段儿童的情绪体验对后续冲突行为的发生有极大的影响。

情绪和认知都是信息加工的方式而已,只是功能有所不同。克里克和道奇没有在“SIP”模型中说明情绪在社会信息加工理论中的作用,但Lemerise 和Arsenio将情绪过程整合到了原模型中,提出了一个新的社会信息加工模型 (情绪-认知整合模型),提高了原模型的解释力,他们认为在编码和解释阶段,情绪会调节儿童的认知和行为,在目标澄清和反应评估阶段,情绪能帮助确立目标,目标的确立也能调整情绪,在最后编码阶段,儿童的情绪体验强度和情绪控制能力则会影响反应的实施。社会信息加工理论考虑了攻击行为产生的个体因素,有效解释了人际交往认知和人际交往技能在消极社会行为产生过程中的作用以及特定情景中的认知如何直接影响人际交往中的行为[26]。

(四)干预方案

本次低社会经济地位儿童人际交往障碍干预小组以社会信息加工理论为基础,将社会信息加工理论的六个步骤实务化为小组干预的六个分目标,具体见表5,力图通过六个分目标的实现,帮助小组成员在小组活动的互动中改变人际交往负向认知,改善人际交往情绪管理,掌握人际交往必要技能,实现克服人际交往障碍的总体目标。小组干预每周1次。

表5 低社会经济地位儿童人际交往能力干预小组干预方案

小组内容按照社会信息加工理论的六个步骤设计,每次小组活动的游戏都与社会信息加工理论的六个步骤相对应。以画脸谱游戏为例,游戏的目标是让小组成员能够描述和识别不同情绪的面部表情,帮助小组成员通过面部表情正确识别人的情绪,防止小组成员过度解读他人表情,并由此引申到日常人际交往中常见的诸如肢体语言、语音和语调等在内的信息,引导组员在日常生活的信息收集中要尽可能全面,在全面收集信息的基础上做正确的解读,而非根据一时的情绪有选择性地收集负向信息;要联系特定情境解读特定情境中特定信息的意义,而非只注重语句本身的字面意义。对人际交往负向认知的干预主要安排在第一节、第三节,共设计了5项游戏,如“七步说”游戏,该游戏的目标是让每位组员思考自己的性格和优点,并向组员展示,小组成员据此了解自己;“盲人过河”游戏,该游戏的目标是帮助小组成员改变敌意的认知,体会他人的热心和帮助,区分有意和无意的行为;“小剧场”游戏,该游戏的目标是帮助组员在不同的情境下理解他人的行为,学会换位思考,从他人角度出发看问题。小组方案中对人际交往技能的提升主要安排在第二节、第四节、第五节、第六节,共设计了6项游戏。“你听我猜”游戏,该游戏的目标是启示组员在多重信息中对重要信息做出判断,并学会通过询问、求助的方式解决问题;“自我盾牌”游戏,该游戏的目标是帮助组员学会正面回复他人敌意和过度的请求;“头脑风暴”游戏,该游戏的目标是引导组员讨论人际问题的解决办法,并比较不同办法的优劣和实施后的结果,探讨处理问题的最优解。

四、小组干预过程

S小学低社会经济地位儿童的人际交往能力干预采取小组干预的服务方法,服务过程以提升低社会经济地位儿童的人际交往能力为总目标,分六次小组活动,每次小组活动围绕总目标设计分目标,紧扣分目标设计各次小组活动的具体内容,努力通过六次小组服务实现小组干预的总目标,具体见表6。

表6 低社会经济地位儿童人际交往能力干预小组干预过程

五、干预成效评估

小组干预历时一个多月。小组初期,小组成员因为彼此之间较为生疏,对小组内容兴趣不浓厚,小组氛围不热烈,小组纪律有待加强。因此笔者在小组中增设了小组长,并在小组活动结束后通过与小朋友交流的方式与组员达成约定,鼓励小组成员表达自我想法,确保小组活动有序开展。随着小组工作的进一步深入,小组成员的人际交往认知和人际交往技巧都得到了明显提高。在“小剧场”游戏中,有的儿童主动举手回答问题,阐释自己对游戏中涉及的日常人际交往问题的想法,能较为全面地收集信息,从多个角度思考问题产生的原因。

本次小组评估主要采取访谈法和量表法。笔者运用访谈法了解小组成员对小组内容的感受度和满意度,以及对小组内容的意见。访谈主要利用小组结束后的时间,贯穿整个小组过程。评估采用马慧霞、白学军编制,国内较有影响的《青少年心理健康素质调查表·人际素质分量表》作为前后测量表,该量表共21个条目,包括3个维度,分别是人际交往能力、人际调控和人际知觉,这三个维度也符合社会信息加工理论中强调的认知、交往技巧和情绪三个影响因素。该量表采用4点量表形式作答,得分越高说明人际交往能力越强。

(一)过程定性评估

在小组工作进程中,笔者通过对小组成员、家长和老师进行访谈,对小组干预的效果进行评估,及时了解组员对于小组内容的看法和意见。多数组员对小组内容表示有趣、有收获,希望小组能进一步持续下去,以后也还能有机会参加这样的活动。小组成员普遍认为小组活动让他们学会积极地看待问题,学到的技巧可以帮助他们交朋友,也学会了如何控制自己的情绪。

困境女童FWQ二次活动后自评:以前一直都觉得因为我自己成绩不好,老师根本不管我,也注意不到我的努力,但是通过这个游戏,我发现老师还是很关注我的,以前她经常给我爸妈打电话,督促他们经常回家关注我的学习,我都认为是她给我爸妈打报告,嫌事情不够大,但我现在知道其实这也是老师关注我的表现,是希望我成绩变好,我以后在课堂上要纠正自己坐姿,要像在这里做小组长一样,认真参与活动,协助同学完成游戏。(FWQ,女,10岁,低社会经济地位儿童。)

困境男童JZ三次活动后自评:我觉得今天这个游戏很好玩啊,希望以后可以多一些游戏,然后我现在嘛,朋友也变多了,我今天吃早饭都跟WYX他们一起,我以前嘛,脾气有点大,老师跟我说什么我就想着反驳,做不到倾听,以后不能总是想着逃避,也不能随意吼同学,他们听了心里肯定不舒服。(JZ,男,10岁,低社会经济地位儿童。)

困境男童WXT二次活动后自评:参加这个活动后,我交到了好多朋友,JZ、WYX还有CYT,我以前下课只能一个人,还要防止SJJ打我,现在我可以和JZ、CYT一起玩,SJJ已经很久没有来找我了,但是还是会担心SJJ打我,想在下次课上了解怎么防止被别人欺负。(WXT, 男,10岁,低社会经济地位儿童。)

WYX爷爷四次活动后他评:WYX参加这个活动以后,回家会主动跟我说学校里面发生的事情,会跟我讲他今天和JZ他们去打乒乓球,还打算约班上的同学周末一起去市民广场玩,WYX比以前活泼多了,也开朗多了,以前他有什么事都不跟我讲,被别人欺负了也不说,就一个人默默流眼泪。(WYX爷爷,72岁,轻度中风。)

WX班主任五次活动后他评:WX妈妈之前经常打电话给我,让我在学校里面多管管WX,说WX不听话,在家里非要用洗衣粉做实验,她妈妈怀孕对气味敏感,经常因为这个吵架,上次期中考试分析会结束,她妈妈跟我说,WX参加这几次活动后在家里做水晶球都会跟她沟通,约定时间,做完实验还会把卫生间打扫干净,谢谢把参加活动的机会给了WX。(WX班主任,女。)

过程评估访谈发现,小组的游戏和内容得到了较高程度的认可,部分低社会经济地位儿童认知和行为发生了不同程度的改变,改善了与同学、父母和老师的交往,部分低社会经济地位儿童从之前的沉默寡言到主动分享、从敌意争辩到学会沟通,并在小组游戏中获得了乐趣,结交了朋友。

(二)结果定量评估

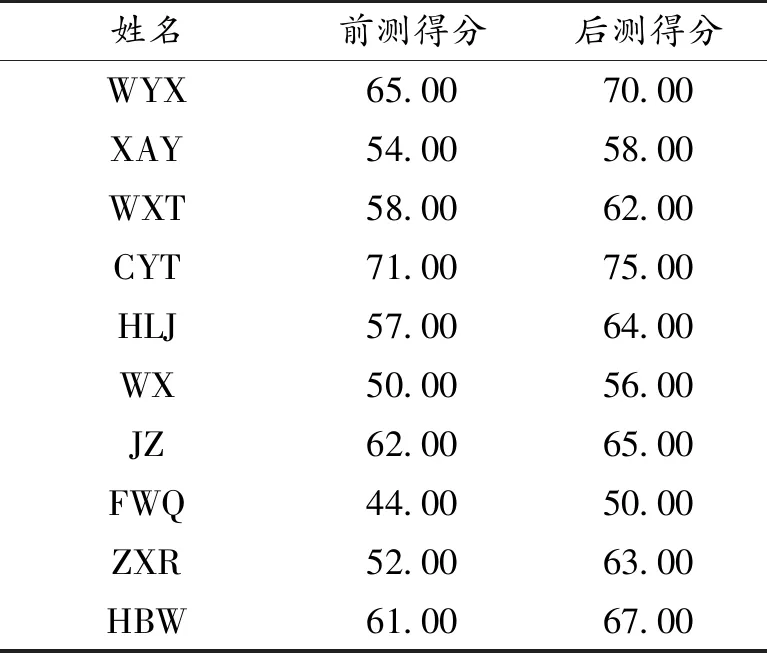

在小组活动开始前,笔者给每位小组成员分发了人际素质量表,并在小组活动结束后回收人际素质量表。通过将干预组的前测与后测分数做比较,评估干预组成员的人际交往能力改变及其改变程度。

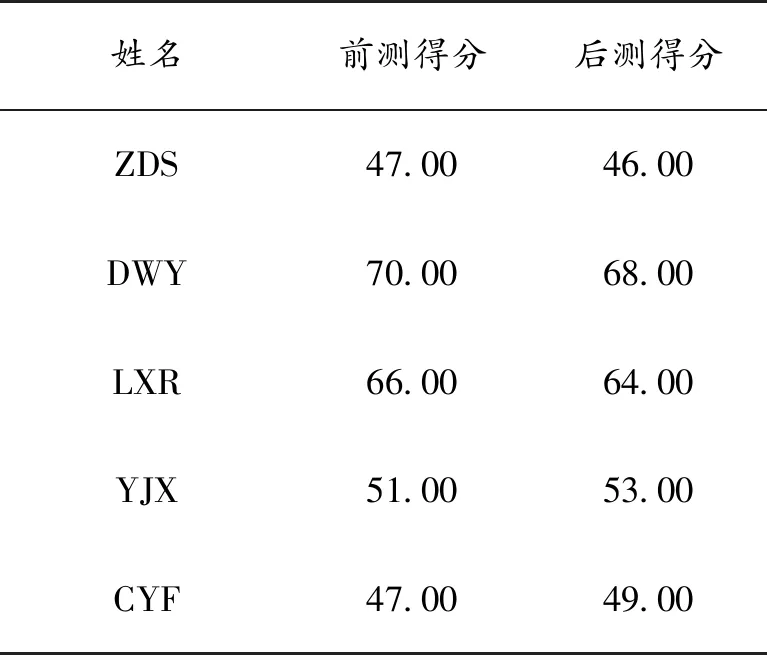

表7数据显示,参加干预同学的后测量表总分都有较大程度的提高,表明小组成员在人际交往认知、人际交往技巧、人际交往能力提升上都得到了一定程度的改善。表8是未经干预的观察组,表8数据显示未参加干预的同学后测与前测并无明显差别,佐证了小组干预对存在人际交往障碍的低社会经济地位儿童有较为明显的服务绩效。干预组结束后,对照组的所有学生也接受了人际交往技能的帮助。

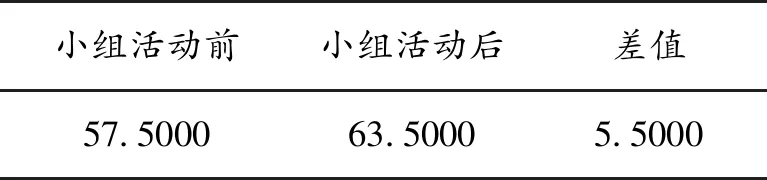

由表9可知,参加小组活动前小组成员中位数为57.50,参加小组活动后小组成员中位数为63.50,差值的中位数为5.50。由表10可知,本研究Wilcoxon signed-rank检验的Z=-2.818,P<0.05, 说明两组数据中位数差值与0的差异具有统计学意义,即小组活动前和小组活动后的人际素质量表分数不同。结合中位数的结果为正可知,小组活动的开展有助于提升小组成员的人际素质能力(P<0.05)。

表7 干预组人际素质前测与后测比较

表8 对照组人际素质前测与后测比较

(三)小组结果

采用Wilcoxon signed-rank检验,分析小组活动是否可以提升小组成员的人际素质能力。结果表明,参加小组活动前人际素质量表中位数为57.50,参与后为63.50,差值的中位数为5.50(参见表9)。

Wilcoxon signed-rank检验显示,Z=-2.818,P<0.05(参见表10), 说明小组活动有助于提升小组成员的人际素质能力。

表9 前后测差值中位数

表10 前后测非参数检验

六、结论与政策倡导

(一)结论

本次研究运用社会信息加工理论设计问卷、访谈提高和小组干预方案,取得了一定成效,以困境儿童为主体的低社会经济地位儿童的人际交往状况得到了明显改善。在人际交往认知上,小组成员从最初的人际不信任,到合理信任,到认为周围同学大多是善意值得信任的;从最初认为周围同学都不愿意帮助自己、老师都不愿意管自己,到认为自己需要他人、他人也需要自己,再到积极主动开展人际交往,从积极的角度认识周围环境,更多地关注环境中的积极信息因素。在人际交往技能与情绪上,从一开始的退缩到积极交往,积极主动地去认识新朋友,自我价值感不断提升;在遇到与新朋友争执时,能够整理情绪,理性思考,合理分析。在人际交往能力上,小组成员从最初对人际交往技巧的一无所知到不熟悉、不理解,再到能够“换位思考”“倾听”“宽容”,建立人际关系,社会信息加工理论指导下的小组干预作用明显。干预小组的干预成效表明社会信息加工理论指导下的儿童人际交往能力小组干预对中国低社会经济地位儿童具有可适用性。

(二)政策倡导

人际交往状况对儿童的身心健康至关重要,儿童的人际交往福祉主要取决于家庭、政府、市场和社会组织提供的人际交往福利供给。当前应用心理学和社会工作服务较为薄弱,由市场或社会组织提供的专业、富有绩效的儿童人际交往能力干预服务还非常匮乏,市场供给严重不足,即使有少量的商业服务供给,低社会经济地位儿童及其家庭也缺乏向市场购买人际交往能力干预服务的购买力,低社会经济地位儿童人际交往状况的改善只能寄望于政府,寄望于政府通过发展儿童社会工作教育事业、扶持儿童社会工作服务机构,为低社会经济地位儿童及其家庭购买儿童社会工作兜底公共服务,为低社会经济地位儿童及其家庭提供兜底社会福利服务。

倡导1:政府要以低社会经济地位儿童为受益人,以低社会经济地位儿童的实际照料人为服务对象开展儿童人际交往家庭教育指导公共福利服务。儿童实际照料人的情绪、心理健康状况、人际交往能力及其对儿童人际交往的指导对儿童的人际交往能力具有决定性影响力,这就需要加强低社会经济地位儿童实际照料人的儿童人际交往指导能力,增强实际照料人引导儿童乐观、正向解读人际交往行为信息、传授必要人际交往技能的能力。父母或实际照料人需要加强对低社会经济地位儿童人际交往状况的关注,不能过早地期望低社会经济地位儿童承担家庭责任而忽视了低社会经济地位儿童对人际交往的需要。在日常生活中,实际照料人不仅仅要满足低社会经济地位儿童基本的生活需要,还要给予正向的情感回馈,而不是将生活的不满发泄在儿童身上、传递负向的社会经验和知识。要通过言传身教等形式教授儿童人际交往的必要技巧,帮助儿童运用人际交往技巧构建稳定正向的人际圈。目前学校老师缺乏指导儿童人际交往的训练和能力,需要加强老师自身培训,进而引导学生乐观、正向地分析和解读人际交往行为信息,传授必要人际交往技能,管理好人际交往情绪。

倡导2:政府要以中小学为服务阵地,配备具有专业胜任能力的驻校社工,由驻校社工在学校开展儿童人际交往能力提升社会工作干预公共福利服务。学校要通过驻校社工加强任课老师的人际交往认知与技能培训,公正对待每个学生;加强任课老师对于学生人际交往障碍尤其是低社会经济地位儿童人际交往障碍表现和相应的干预措施学习,学会多角度思考学生人际交往障碍形成的原因,而不是抱怨学生顶撞老师,甚至分化、孤立学生,将学生标签化,要努力打造人际关系和谐的班级和校园。

倡导3:政府要加大以低社会经济地位儿童为受益人的公益服务购买力度,培育儿童社会组织,激发儿童社会组织活力,面向低社会经济地位儿童开展人际交往能力干预公益服务。当前儿童救助主要集中在金钱与物资救助,身心健康的关爱救助更多地停留在政府文件的“纸”上,对低社会经济地位儿童人际交往障碍的兜底专业社会工作服务较少,社会对低社会经济地位儿童的关注和服务并没有切实地转变为低社会经济地位儿童人际交往障碍的克服上。政府要加大购买儿童社会工作服务的力度,切实为低社会经济地位儿童提供兜底人际交往公共服务。