论党内法规义务、道德义务、法律义务之间的辩证关系

——基于社会主义道德义务连续性的逻辑展开

李 华,周 丹

(四川师范大学 马克思主义学院,四川 成都610068)

依规管党治党是中国共产党百年来革命、建设和改革的历史经验的总结。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)指出,“党内法规既是管党治党的重要依据,也是建设社会主义法治国家的有力保障”。通过依规治党引领依法治国全面推进,实现规治、法治、德治的有机结合与统一,是新时代完善国家治理体系、提升国家治理能力的重要内容。党的十九大报告中指出,新时代全面推进依法治国,必须“坚持依法治国和以德治国相结合,依法治国和依规治党有机统一”。法治、德治和规治都必须通过对所规范的主体设定义务来达到治理的目的。而义务究其本质是指个人所意识到的对他人、集体、社会和国家应尽的责任,往往表现为“必须履行”“应当履行”和“应当积极履行”的行为模式。同时,“社会行为是人们的社会实践和社会关系的表现,它体现着复杂的实践内容和多方面的社会关系,因而可以从不同的方面进行考察和评价。”[1]468在社会关系中,同一客观事实行为往往基于不同的价值评判标准,既可以是一个道德行为,也可以是一个法律行为,还可以是一个政治行为。因此,根据义务的连续性和层次性建构中国共产党党内法规义务引领社会主义道德义务和中国特色社会主义法律义务的义务谱系,实现中国共产党党内法规义务、社会主义道德义务、中国特色社会主义法律义务三者在义务的范围上、层次上、连续上的协调统一,这既有利于中国特色社会主义法律的遵守,也有利于中国特色社会主义道德的弘扬,还有利于中国特色社会主义党内法规的实现,更有利于实现依法治国和以德治国有机结合、依法治国和依规治党有机协调、依规治党和以德治党有机统一。

一、道德义务与法律义务的关系

(一)道德义务的连续性与层次性

道德义务是从人们所处的社会关系中产生的,不管个人是否意识到,客观上必然表现为对他人、对社会负有一定的使命和职责。人类的社会关系具有连续性与层次性,决定着人类社会生活所特有的道德也具有连续性与层次性。道德的连续性与层次性呈现出“一个从最低要求到最高的、依次递进的阶梯”[2]133。道德的连续性与层次性直接决定道德义务具有从低要求到中要求再到高要求的连续性和层次性。高要求的道德对应高层次的道德义务,即公民“应当积极”履行的职责和要求,是社会为实现社会理想对具体人提出的所崇尚的行为要求,目的在于“崇善向美”;中要求的道德对应中层次的道德义务,即公民“应当”履行的职责和要求;低要求的道德对应低层次的道德义务,低层次的道德义务是为维持人与人类社会基本生存、发展的义务,是公民“必须”履行的职责和要求,目的在于“止恶制暴”。高要求高层次的道德义务重在约束人的内心,低要求低层次的道德义务重在规范人的行为。越是趋向于高层次的道德义务越是侧重于对人的内心信念和理想信仰的约束与要求,越是倾向于“人类愿望所能企及的最高境界”,越是接近所谓的“愿望的道德”[3]12,“崇善向美”永远是引领社会前行的动力。越是趋向于低层次的道德义务越是侧重于对人的外在行为的具体约束与规范,倾向于“社会生活的最明显要求”,越是接近所谓的“义务的道德”,越是需要转化为社会或国家强制实现的义务,“止恶制暴”永远是维护社会稳定的保证。

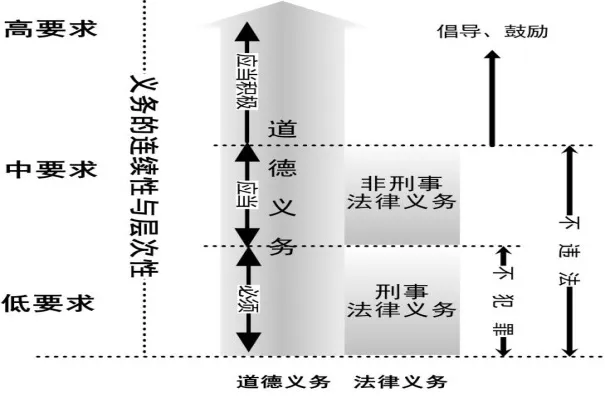

(二)法律义务的层次性

道德义务的连续性与层次性决定法律义务,作为社会底线的道德义务,在法律调整的范围内也具有连续性和层次性。法律义务,根据不履行法律义务,也即通常意义上的违法行为,产生的社会危害性的严重程度不同,直接表现为刑事法律义务和非刑事法律义务。如图1所示。

图1 道德义务与法律义务的层次关系

刑事法律义务是法律义务中最低层次的法律义务,即“不犯罪”之义务,主要表现为“禁止类”的法律义务,表现为“不得”“禁止”等行为规范。如:禁止非法剥夺他人生命,否则构成杀人罪,判处刑罚,承担刑事责任,而且首选是死刑的刑事责任。非刑事法律义务是较高或高层次的法律义务,主要表现为“应当类”的法律义务。违反非刑事法律规定的法律义务之行为,往往没有达到严重危害社会的后果,只承担相应的行政法律责任或民事法律责任,法律上往往允许当事人之间可以先自行协商解决以恢复到未被破坏的原初状态,承担法律责任的方式往往表现为继续履行、赔偿损失等补救性、补偿性的法律责任形式。如合同法规定的平等主体之间应当诚实守信履行合同,如果违反则应当承担继续履行、赔偿损失等形式的民事责任。如果当事人不能或不可能自行平等协商解决,则当事人可以通过起诉,最终以法院判决通过强制执行来实现其受损害的利益。

因此,刑事法律义务相对于非刑事法律义务,是低层次的法律义务。如果法律义务是社会底线的道德义务,那么刑事法律义务就应当是社会底线的道德义务体系中最低层次的、需要直接由国家强制力保障履行才能维系人和社会基本生存发展的法律义务。

(三)道德义务与法律义务的关系

法律义务是最低限度的道德义务。社会底线的道德义务属于社会低层次的道德义务,是社会从道德层面上要求个人“必须”或“应当”履行的基本义务,如果不履行,就会直接损害他人、集体、社会和国家的根本利益,破坏组织、社会和国家的稳定。因此,为保障“必须”或“应当”履行的社会底线的道德义务的实现,社会往往将社会底线的道德义务转化为国家法律义务。更确切地说,是通过国家强制力来保障社会底线的道德义务的履行,以维系个人和社会的基本的生存发展,达到“法安天下”“止恶制暴”之目的。“抛开规范所依靠的力量而仅就规范本身来讲,法是道德的一部分:道德是法的上位概念”,“最低限度的道德”就是法,“法是最低的、具体的道德……是道德的最低限度”[4]9。因此,法律义务本属于道德义务,是最低限度的道德义务,即公民“不违法”甚至“不犯罪”之义务。

因此,从应然上讲,道德义务与法律义务在范围上的关系应当表现为法律义务的范围小于道德义务,并包含于道德义务之中。

法律义务是法律设定的公民应当履行的基本义务,而不履行法律义务,除了受到道德上的不良评价外,还必须受到法律的否定性评价,承担相应的法律责任。除去法律义务以外的道德义务是道德义务层次体系中的中高层次道德义务,是为了促进社会更加向上向善而要求公民“应当积极”履行的道德义务。公民不履行除法律义务以外的“应当积极”履行的道德义务,一般不应该受到社会负面评价。但是,公民积极履行此类道德义务,社会应当给予褒扬与赞许,从而鼓励社会所有公民履行此类道德义务,以实现人类对幸福生活的追求和美好社会的向往。

(四)中国特色社会主义治理体系中的社会主义道德义务与中国特色社会主义法律义务

中国特色社会主义道德是在传承中华传统美德、发扬中国革命道德、借鉴人类文明优秀道德成果的基础上,以为人民服务为核心、集体主义为原则,以社会主义核心价值观和社会主义荣辱观为主要内容,体现于社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德中的先进道德,“是社会主义社会发展阶段的共产主义道德”[2]130。中国特色社会主义道德同样具有从低要求到中要求再到高要求的连续性和层次性,中国特色社会主义道德义务相应表现为我国公民“必须”履行的、“应当”履行的和“应当积极”履行的三种类型或三个层次的道德义务。

“必须”履行的和“应当”履行的道德义务应当分别转化为中国特色社会主义法律体系中的刑事法律义务和非刑事法律义务,直接或间接受到我国国家强制力的保障。“应当积极”履行的道德义务主要表现为,为促进发扬社会主义新风尚、实现社会主义核心价值观、弘扬共产主义道德,国家提倡和鼓励的公民积极从事的行为。如我国宪法第24条规定:“国家倡导社会主义核心价值观,提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德,在人民中进行爱国主义、集体主义和国际主义、共产主义教育,进行辩证唯物主义和历史唯物主义的教育,反对资本主义、封建主义和其他的腐朽思想。”

社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。每一位中国公民应当积极培育和践行社会主义核心价值观,凝聚价值共识,汇聚磅礴力量,为实现中华民族伟大复兴提供强大的精神动力。凡是中国特色社会主义法律所鼓励、培养的行为,也都是中国特色社会主义道德规范要求的、光荣的、正义的行为;凡是中国特色社会主义法律所禁止的行为,如杀人、盗窃、贪污、受赂、背叛祖国、分裂国家等犯罪行为,也是中国特色社会主义道德规范认为不道德、不正当的、可耻的行为。以社会主义核心价值观和荣辱观为主要内容的社会主义道德也应当融入到中国特色社会主义法律之中。社会主义核心价值观应当全面融入中国特色社会主义法律体系,“使法律法规更好体现国家的价值目标、社会的价值取向、公民的价值准则”,“筑牢全国各族人民团结奋斗的共同思想道德基础”[5]。

二、法律义务与党内法规义务的关系

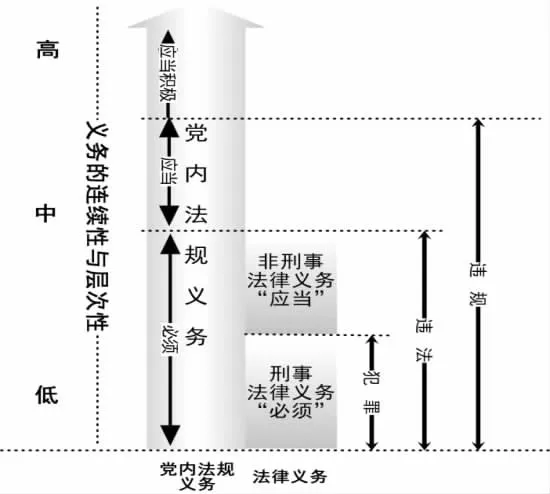

(一)法律义务与党内法规义务的关系

法律义务是公民“必须”履行和“应当”履行的基本义务。法律义务是国家法律规定的、由国家强制力保障的、位于人类社会底线的道德义务。中国特色社会主义法律义务是由中国特色社会主义法律规定的、保障公民利益、社会利益和国家利益的,公民“必须”履行的和“应当”履行的法律义务。

“必须”履行的法律义务主要表现为我国刑事法律对公民设定的刑事法律义务。公民如不履行刑事法律义务,则构成犯罪,受到我国刑罚的惩罚,如刑法规定不得非法剥夺他人生命的法律义务。“应当”履行的法律义务主要表现为我国非刑事法律对公民设定的非刑事法律义务,并集中体现为公民的民事法律义务。公民不履行民事法律义务,往往当事人之间先自愿协商解决,不能自愿协商解决的则通过诉讼来最终解决,并通过继续履行、赔偿损失等责任方式来实现,如民法规定的公民应当诚实守信的义务。民事法律义务的法律强制性没有刑事法律义务的法律强制性要求高,但民事法律义务的道德标准比刑事法律义务要求高,如图2所示。

图2 法律义务与党内法规义务的层次关系

法律义务是党员“必须”履行的义务。中国特色社会主义法律“维护人民的根本利益,巩固中国共产党的领导地位,体现了党的主张和人民意志的统一”。它“既具有鲜明的阶级性、又具有广泛的民主性,体现了阶级性与人民性的统一”[6]141。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义法治之魂。党领导人民制定宪法法律,党领导人民实施宪法法律,党自身必须在宪法法律范围内活动,这是我国社会主义法律最本质的特征。中国共产党党员永远是劳动人民的普通一员,没有自己的特权。我国公民“必须”履行的和“应当”履行的中国特色社会主义法律义务也应该成为中国共产党党员应当履行的党内法规义务。同时,中国共产党是中国工人阶级的先锋队,是中国人民和中华民族的先锋队。党的先进性、纯洁性决定了党员必须永葆党的先进性和纯洁性。从而,党员不仅应当遵守而且应当模范地遵守国家法律,并且要按照党规党纪以更高标准严格要求自己。因此,遵守法律、履行法律义务也便是党员“必须”履行的最基本义务。正如党章第三条规定:党员必须履行“模范遵守国家的法律法规”的义务。在违反法律义务承担责任的形式上,党员如果不履行我国法律设定的法律义务,即发生违反法律的行为,则不仅应当受法律责任的追究,还更应当受到党纪责任的追究。

因此,在数量与范围上法律义务少于党内法规义务,并天然地包含于党内法规义务之中。

党员违反党内法规义务,必然要承担党纪责任,但不一定承担法律责任,如《中国共产党纪律处分条例》第十一章规定的党的生活纪律;党员违反法律义务,不仅一定要承担法律责任,而且必然也要受到党纪责任的追究。换言之,党员违反法律义务,除受到党纪责任追究外,还必须受到法律责任追究。进而,党员履行法律义务也就成了党员“必须”履行的党内法规义务。如根据《中国共产党纪律处分条例》第四章对违法犯罪党员的纪律处分之规定:“党组织在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊、浪费国家资财等违反法律涉嫌犯罪行为的,应当给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍的处分”;“党组织在纪律审查中发现党员……有其他违法行为,损害党、国家和人民利益的,应当视具体情节给予警告直至开除党籍处分”;“党组织在纪律审查中发现党员严重违纪涉嫌违法犯罪的,原则上先作出党纪处分决定,并按照规定给予政务处分后,再移送有关国家机关依法处理”,追究刑事责任。

党内法规义务先进于公民的法律义务。党内法规义务是党内法规规定的、维护党的团结统一、完成党的任务的,体现党员先进性和纯洁性、发挥党员先锋模范作用的,党员“必须”履行的、“应当”履行的和“应当积极”履行的义务。中国共产党党员是中国工人阶级的有共产主义觉悟的先锋战士,永远是劳动人民的普通一员。因此,从义务的连续性与层次性上分析,党员除了“必须”模范履行公民“必须”履行和“应当”履行的法律义务外,还“应当”履行比公民标准更高内容更多的义务,才能保证党员先锋模范作用发挥,进而才能保证党的先进性、纯洁性。如《中国共产党章程》第三条规定:党员必须“带头参加改革开放和社会主义现代化建设,带动群众为经济发展和社会进步艰苦奋斗,在生产、工作、学习和社会生活中起先锋模范作用”,必须“发扬社会主义新风尚,带头实践社会主义核心价值观和社会主义荣辱观,提倡共产主义道德,弘扬中华民族传统美德,为了保护国家和人民的利益,在一切困难和危险的时刻挺身而出,英勇斗争,不怕牺牲”。再如《中国共产党纪律处分条例》第十一章“对违反生活纪律行为的处分”规定:党员“严重违反社会公德、家庭美德行为的,应当视具体情况给予警告直至开除党籍处分”。

截至2019年12月31日,根据2019年中国共产党党内统计公报[7],中国共产党党员总数为9 191.4万名;根据国家统计局公布的中国统计年鉴(2019年)显示[8],中国人口总数为140 005万人。因此,截至2019年12月31日,约16名中国人中就有1名中国共产党党员。只要每一名党员“在生产、工作、学习和社会生活中起先锋模范作用”,“模范遵守国家法律法规”,“带头践行社会主义核心价值观和社会主义荣辱观”,中国共产党就有能力、有信心领导人民发展社会主义先进文化,实现依法治国与依规治党相统一、依法治国与以德治国相结合,坚定不移走中国特色社会主义道路。这也是中国共产党为什么可以发展社会主义先进文化、坚持中国特色社会主义文化自信的重要制度保障。如果仅把公民不能破的道德底线——法律义务,写到执政党的纪律之中,那么无疑会使党的各级组织和全体党员的活动和行为都退守到法律规定的道德底线上,将党员沦为了普通公民,从而降低了党员的行为标准、弱化了党作为执政党的先进性,最终必然削弱党执政的根基。如果党员的行为标准与公民的没有区别,甚至低于公民标准,那么党的先进性则无从体现、党的执政地位必将丢失。

(二)党内法规义务的连续性与层次性

义务的连续性与层次性决定着党内法规义务也应该具有连续性与层次性,即党内法规义务也应该表现为党员“必须”履行的、“应当”履行的和“应当积极”履行的义务。

党员“必须”履行的义务是公民“必须”履行和“应当”履行的法律义务。此类义务主要集中体现如党章第三条第四项规定党员必须“模范遵守国家法律法规”的义务。党员不履行法律义务,构成违法,甚至犯罪,除受到法律责任的追究外,还应当受到党纪责任追究。如《中国共产党纪律处分条例》第二十八条规定:党员发生违法行为,“损害党、国家和人民利益的,应当视具体情节给予警告直至开除党籍处分”。

党员“应当”履行的义务是受党纪责任追究的除法律义务以外的义务。这是体现党的先进性质和巩固党的执政地位的任务所决定的。此类义务主要集中于党章第三条第五项、第六项规定的党员必须履行的基本义务,并具体通过《中国共产党纪律处分条例》主要表现为党员应当遵守的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律六个方面。党员违反上述纪律,应当受到党纪责任的追究。

党员“应当积极”履行的义务是除受党纪责任保障外的,在党内受崇尚的、追求的、鼓励的义务,更侧重于对党员追求共产主义理想信念的约束。如《中国共产党党内监督条例》第三十六条规定:党员“应当本着对党和人民事业高度负责的态度,积极行使党员权利”,履行监督义务。因此,党员权利是党员在党的政治生活中享有的民主政治权利,不是党员为追寻个人利益的个人权利,更是为了激发党内活力党员应当积极履行的义务。为了发展党内民主,健全党内生活,保障党内政治生活健康有序进行,党员“应当积极”行使党员权利。这里需要说明的是,党员在党内随着其担任领导职务的级别提升,党对其要求越来越严,党内法规规定其履行的义务的标准也越来越高,更需要在思想上政治上行动上与党的要求保持一致,更需要义务履行的自觉。如党章第三十六条规定“党的各级领导干部必须信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁,模范地履行本章程第三条所规定的党员的各项义务,并且必须具备以下基本条件:……”这也是党内法规义务的连续性与层次性的重要体现。这也从党内法规制度上保证党的各级领导干部具有较高的道德修养、纪律观念、理论水平和为人民服务的本领。更为重要的,这也是党坚持“德才兼备、以德为先”的原则选拔优秀党员领导干部的重要制度保证。

三、党内法规义务与道德义务的关系

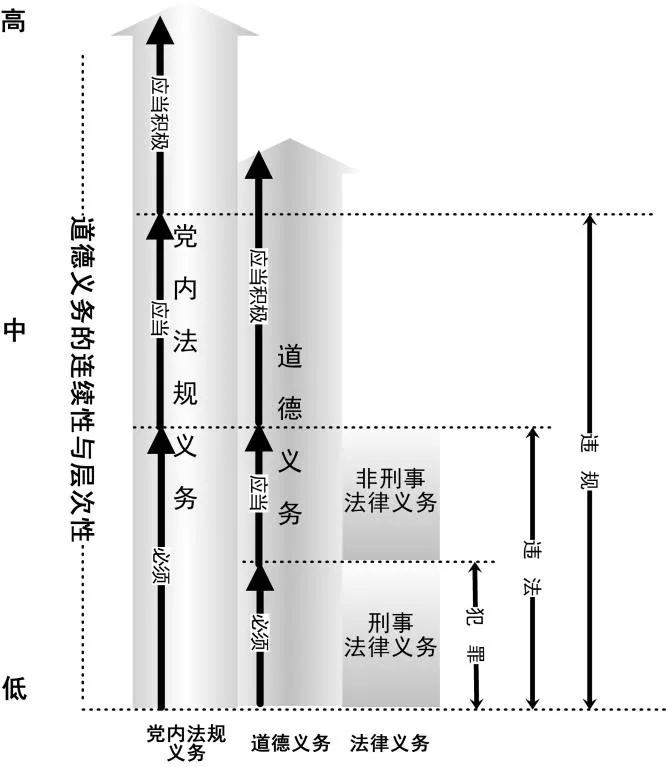

(一)党内法规义务在范围上包含公民的道德义务

全面从严治党关键要实现以规治党,实现党务治理的规范化、法治化。中国共产党党内法规是“中国共产党的政治意志与政治思想的集中表达,是中国共产党维护团结统一、提升执政能力、实现政治纲领、坚定政治道路、坚持政治路线与政治原则、完成政治任务的有力保证”[9]123-131。党内法规义务就是中国共产党党内法规规定的,党员“必须”履行的、“应当”履行的和“应当积极”履行的义务。中国共产党的性质、宗旨、纲领和执政地位等直接决定着党内法规所规定的党内法规义务的性质、范围和层次。中国共产党党员是中国工人阶级的有共产主义觉悟的先锋战士,也永远是劳动人民的普通一员。因此,我国公民的法律义务和社会主义道德义务自然应该转化为党内法规义务,如图3所示。

图3党内法规义务与道德义务、法律义务的层次关系

公民“必须”履行的、“应当”履行的道德义务,应该成为党员“必须”履行的党内法规义务。公民“应当积极”履行的道德义务,自然也应该成为党员“应当”履行、或“应当积极”履行的党内法规义务。因此,从理性上分析,党内法规义务与道德义务在范围关系上表现为党内法规义务包含社会主义道德义务

(二)党内法规义务在层次上高于公民的道德义务

中国共产党党员是中国工人阶级的有共产主义觉悟的先锋战士,不仅必须在工作、学习和社会生活中体现党员先锋模范作用,还必须坚定共产主义信念,为共产主义奋斗终身。

党员不仅要履行公民的道德义务还必须带头、模范履行公民的道德义务,才能在生产、工作、学习和社会生活中起先锋模范作用。显然,从义务的连续性与层次性上分析,党内法规义务必然在层次上比社会主义道德义务要求更高,要求党员不仅应当引领社会主义新风尚还应当为共产主义奋斗终身。

党的两个先锋队性质也决定着党员还应当履行比公民更高层次的义务,为实现共产主义远大理想而加强理论学习,坚定理想信念,奋斗终身。如党章第二条规定:“中国共产党党员是中国工人阶级的有共产主义觉悟的先锋战士”,必须“全心全意为人民服务,不惜牺牲个人的一切,为实现共产主义奋斗终身”。因此,为实现共产主义,党员履行的党内法规义务,除在层次上更高于公民道德义务外,自然也多于、严于公民的道德义务。这也是纪法分开、纪在法前的道德根源。

(三)党内法规义务是党员无条件自愿承诺履行的

在范围上多于、层次上高于、标准上严于公民的道德义务的党内法规义务是公民在入党宣誓时无条件承诺自愿履行的,是合理的因而也是合法的。党员自入党宣誓时就已经自愿承诺履行比公民数量更多、标准更高的义务。共产党员必须全心全意为人民服务,为共产主义奋斗终身。党章第六条规定:“预备党员必须面向党旗进行入党宣誓。誓词如下:我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程,履行党员义务,执行党的决定,严守党的纪律,保守党的秘密,对党忠诚,积极工作,为共产主义奋斗终身,随时准备为党和人民牺牲一切,永不叛党。”

中国共产党百年革命、建设与改革的历史证明:“中国特色社会主义,是科学社会主义理论逻辑和中国社会发展历史逻辑的辩证统一,是根植于中国大地、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展要求的科学社会主义,是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的必由之路。”[10]4-12社会主义道德、中国特色社会主义法律、中国共产党党内法规三者必须统一于中国特色社会主义伟大实践之中。新时代全面推进依法治国,建设中国特色社会主义法治体系和社会主义法治国家,必须把依法治国和依规治党有机协调起来,必须把依法治国和以德治国有机结合起来,必须把依规治党和以德治党有机统一起来,走中国特色社会主义政治发展道路。因此,中国特色社会主义法治体系中的法律义务、道德义务、党内法规义务之间必然要在中国特色社会主义伟大实践中实现内在的统一:在范围上,法律义务包含于道德义务,道德义务包含于党内法规义务;在层次上,法律义务是道德义务层次体系中的“必须”和“应当”的义务,道德义务层次体系中“必须”和“应当”的义务是党内法规义务层次体系中“必须”的义务,党内法规义务层次体系中党员“应当”履行和“应当积极”履行的党内法规义务高于公民“应当”积极履行的道德义务,公民“应当积极”履行的道德义务高于公民的法律义务。因此,通过不断完善和发展中国共产党党内法规制度、不断加强中国特色社会主义道德建设、不断完善和发展中国特色社会主义法律制度,整体、协调、科学地推进中国共产党的党内法规义务、中国特色社会主义的道德义务和中国特色社会主义的法律义务的建设,既有利于提升党的执政能力,提高党的先进性纯洁性建设,巩固党的执政地位;又有利于发扬社会主义新风尚,实践社会主义核心价值观和社会主义荣辱观,提倡共产主义道德,弘扬中华民族传统美德,发展中国特色社会主义先进文化;还有利于培育公民尊法、学法、守法、用法的法律意识和法律素养,培育党员遵规、学规、守规、用规的党规意识和法治素养;更有利于坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化,实现中华民族的伟大复兴。