大学生志愿服务活动现状调查报告

贺才乐,张哲榕,黄洁萍,彭 湃

(中南大学马克思主义学院,湖南 长沙 410083)

志愿服务是指志愿者、志愿服务组织和其他组织自愿、无偿向社会或者他人提供的公益服务。[1]新中国成立70多年来,志愿服务在社会历史发展的长河中焕发出强大的生命力,不断被时代赋予新的责任与内涵。作为中华民族传统美德的延续,志愿服务所彰显的不仅是现代社会文明的进步,也是社会公民道德水平的缩影,更是我国加强精神文明建设、培育和践行社会主义核心价值观的重要内容。2019年7月,习近平总书记在致中国志愿服务联合会第二届会员代表大会的贺信中强调:“希望广大志愿者、志愿服务组织、志愿服务工作者立足新时代、展现新作为,弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神,继续以实际行动书写新时代的雷锋故事。”[2]大学生普遍具有较高的社会道德水平,是高校志愿服务的主要参与者。为了更好地了解当前大学生志愿服务活动现状,总结当前大学生参与志愿服务活动存在的问题,并提出相应对策与建议,以促进大学生志愿服务活动健康发展,我们对全国部分高校进行了一次问卷调查。

1 调查结果

本次调查的对象涉及全国16所不同类型高校的部分大学生,高校类型涉及“双一流”高校、普通本科、高职高专等不同层次,包括中山大学、四川大学、中南大学等各类高校,涵盖不同年级、不同专业类别、不同民族、不同籍贯的大学生。调查采用纸质问卷调查、网络问卷调查、线下访谈的方式进行,由调研员在各个地区高校发放纸质问卷和网络问卷,从认知、行为、态度等层面了解大学生志愿服务活动的现状。其中,纸质问卷共发放2000份,收回有效问卷1708份,回收率为85.4%;网络问卷总共收回3550份,有效率为100%。本次调查以5258份问卷为样本,运用SPSS20.0社会统计软件对数据进行相关分析。

在有效样本中,男性2083人,女性3175人;汉族大学生4694人,少数民族大学生564人;原“985工程”类高校大学生1441人(占27.4%)、原“211工程”类高校大学生351人(占6.7%)、一般本科类大学生2918人(占55.5%)、高职(高专)类大学生548人(占10.4%);文科专业类大学生2496人(占47.5%)、理科专业类大学生1047人(占19.9%)、工科专业类大学生995人(占18.9%)、其它专业类大学生719人(占13.7%);大一学生3118人(占59.3%)、大二学生1172人(占22.3%)、大三学生534人(占10.2%)、大四学生434人(占8.4%)。

1.1 大学生志愿服务活动的认知层面调查

1.1.1 大学生对志愿服务的内涵和特征比较认同,但其他方面的认知还有待加强

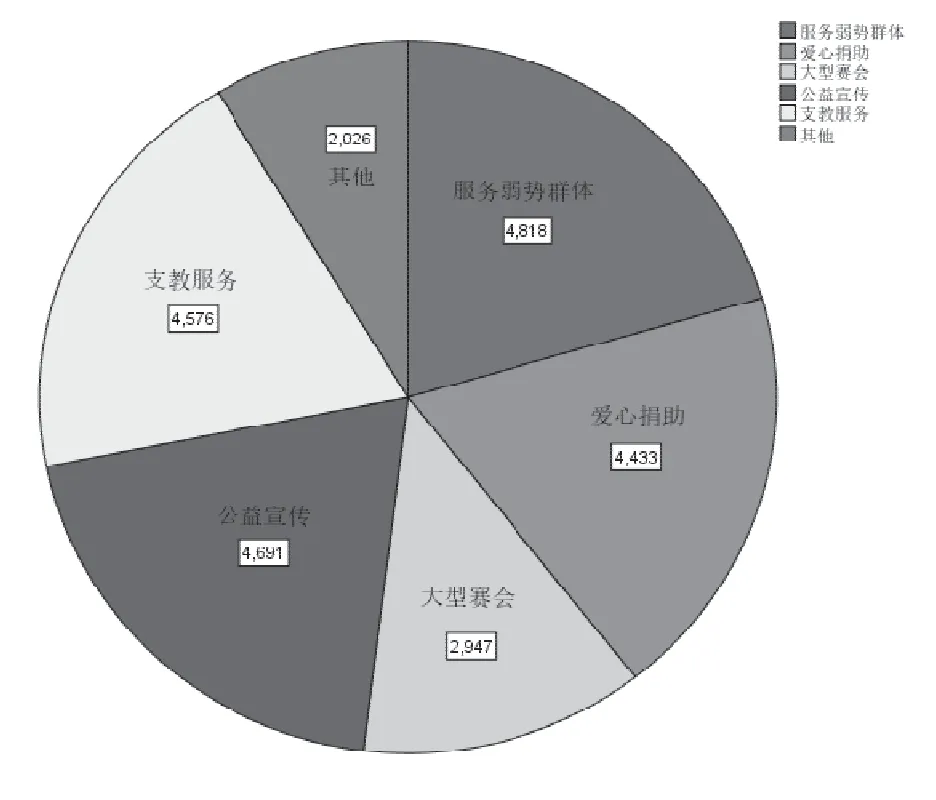

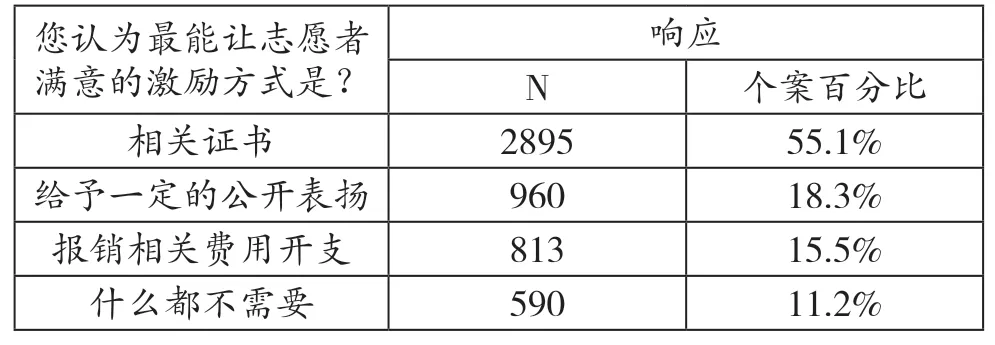

认知是行为的先导,大学生对志愿服务类型的认知直接影响其志愿行为的方向。在“您认为志愿服务的特征包括哪些方面?(多选题)”这一问题中,选择频率由高到低依次为“志愿性”(96.0%)、“公益性”(95.5%)、“无偿性”(79.3%)、“组织性”(78.0%)。由此可见,仍有小部分大学生对志愿服务的无偿性与组织性存在一定异议。对志愿服务类型的选择,频率由高到低分别是“服务弱势群体”(91.6%)、“公益宣传”(89.3%)、“支教服务”(87.1%)、“爱心捐助”(84.3%)、“大型赛会”(56.1%)、“其他”(38.6%),表明当前大学生对志愿服务的基本类型大体上都有一定的了解,认为参与上述所列选项的志愿服务活动均有一定的可行性,但仍有不少大学生对“大型赛会”类型的志愿服务缺乏一定了解,凸显其认知的局限性。如图1所示。40.1%)。这一结果说明,只有小部分大学生群体认为参与志愿服务是不需要任何物质激励的。在激励反馈认知层面,我们又进行了深入调查,当谈到“您认为最能让志愿者满意的激励方式是什么”这一问题时,在接受调查的大学生中选择“相关证书”的有2895人(占55.1%),“给予一定的公开表扬”有960人(占18.3%),“报销相关费用开支”有813人(占15.5%),“什么都不需要”有590人(占11.2%)。但是,调查结果表明,只有20.3%的人在参与志愿服务的过程中得到了一定的物质激励。可见,志愿服务组织应适当给予志愿者一定的物质或精神激励,以有效提高大学生的志愿服务参与度。如表1所示。

图1 志愿服务基本类型了解情况

表1 最能让志愿者满意的激励方式

1.1.2 大学生对志愿服务的激励反馈抱有一定期望

大学生群体对参与志愿服务是否应得到相应的激励反馈持有不同的意见,这已成为影响大学生参与志愿服务的一个重要因素。调查结果显示,认为大学生参加志愿服务活动“需要”给予一定的物质激励的有2157人(占41.0%),认为大学生参加志愿服务活动“不需要”给予一定物质激励的有993人(占18.9%),认为“不一定”的有2108人(占

1.1.3 大学生对高校志愿服务组织的认知略显不足

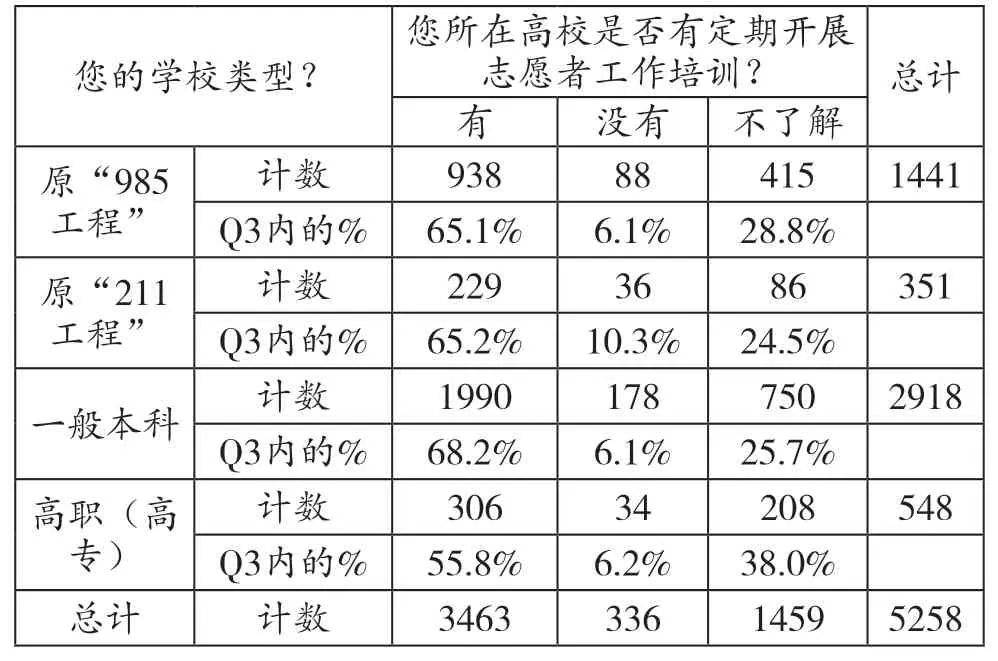

高校志愿服务组织是大学生参与志愿服务的重要平台,是保障大学生志愿服务高效、有序、稳定运行的重要依托。为了解不同类型高校的大学生对所在高校志愿服务组织的认知,对不同变量进行多重响应分析。在受调对象中,不同类型高校的大学生对所在高校是否有志愿服务组织的认知情况大致相同,“原985工程”“原211工程”“一般本科”三类高校九成以上的大学生认为其所在高校有相应的志愿服务组织,但在“高职(高专)”类高校中,仍有21.4%的人不了解其所在高校是否有相应的志愿服务组织。大学生对其所在高校是否定期开展志愿者工作培训的认知有待提升(如表2所示),无论是“原985工程”类高校、“原211工程”类高校,还是“一般本科”类高校、“高职(高专)”类高校,选择有定期开展志愿者工作培训的大学生均低于70%(分别为65.1%、65.2%、68.2%、55.8%),且“高职(高专)”类高校大学生仍有38.0%的人不了解其所在高校是否有定期开展志愿者工作培训。这一结果说明,大部分学生群体对其所在高校的志愿服务组织有基本的了解,但在了解志愿服务组织是否定期开展培训方面却有不足。

表2 志愿者工作培训了解情况表

1.2 大学生志愿服务活动的行为层面调查

1.2.1 大学生参与志愿服务的动机与志愿服务精神内涵基本趋同

在有效样本中,有志愿服务经历的共3375人,占样本的64.2%;没有志愿服务经历的共1883人,占样本的35.8%。其中,有志愿服务经历的大学生在回答“您参与志愿服务最主要的动机”这一问题时,选项频率排名前三的分别为“帮助他人,奉献社会”2208人(占65.4%)、“实现自我价值”342人(占10.1%)、“发展兴趣和能力”334人(占9.8%),其余利己选项选择频率均在3.0%以下;没有志愿服务经历的大学生在被问及原因时,有832人(占44.1%)选择“想参与却不知道参与渠道”,452人(占24.0%)选择“个人事务与志愿服务时间冲突”,345人(占18.3%) 选择“学业紧张”,选择“没有兴趣”的只有128人(占6.8%),其余选项选择频率均低于4.0%。这一结果说明,大学生参与志愿服务的动机基本是从利他角度出发,利己因素已然不成为大学生参与志愿服务活动的主要动因,这在本质上也与志愿服务精神的基本内涵相匹配。

1.2.2 大学生普遍具有较强的志愿服务意识,但权益意识还有待增强

志愿者在进行志愿服务时须有良好的志愿意识,其自身利益也应有相关组织的保障,以构建志愿服务的长效机制。调查显示:曾加入志愿服务组织的有2372人(占45.1%),没有加入志愿服务组织的有2886人(占54.9%)。在参与志愿服务前,会“了解相关活动的基本情况”的有3665人(占69.7%);在参与志愿服务过程中,认为志愿服务组织应该为志愿者购买保险的有3734人(占71.1%),但被问及志愿服务过程是否有明确的制度保障时,只有1967人(占37.4%)选择了“有”,选择“没有”的有735人(占14.0%),反而选择“不清楚”的却有2556人(占48.6%);在完成志愿服务后,对志愿服务后期进展“非常关注”的有808人(占15.4%),“比较关注”的有2318人(占44.1%),“一般程度关注”的有1692人(占32.2%),“不太关注”的仅有440人(占8.4%)。这一结果说明,当前大学生无论是在志愿服务前的准备工作,还是志愿服务后续跟进,都凸显其较强的志愿服务意识,但在权益保护意识方面还有待提升。

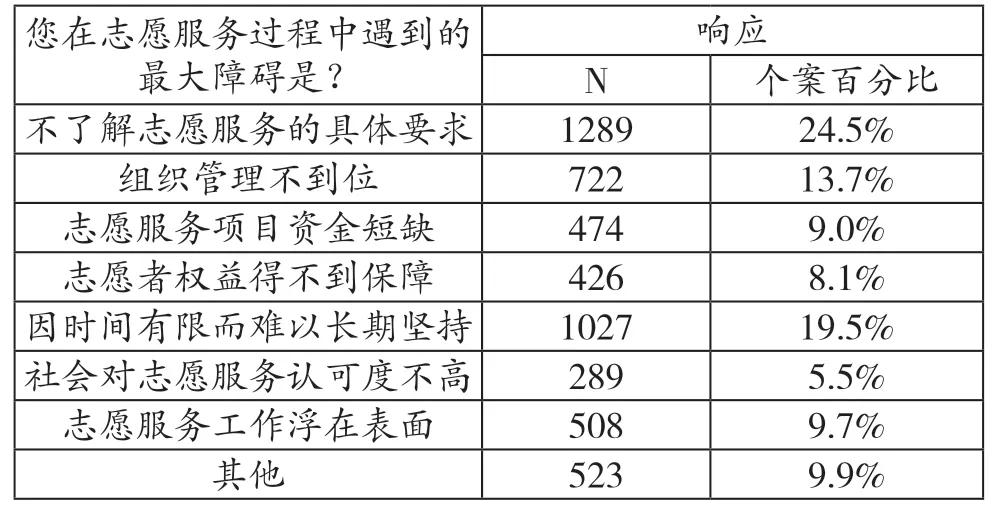

1.2.3 大学生参与志愿服务的障碍多源于客观的外部条件

如表3所示,在“您在志愿服务过程中遇到的最大障碍是什么”这一问题中,选择“不了解志愿服务的具体要求”的有1289人(占24.5%),选择“组织管理不到位”的有722人(占13.7%),选择“志愿服务项目资金短缺”的有474人(占9.0%),选择“志愿者权益得不到保障”的有426人(占8.1%),选择“因时间有限而难以长期坚持”的有1027人(占19.5%),选择“对志愿服务认可度不高”的有289人(占5.5%),选择“志愿服务工作浮在表面”的有508人(占9.7%),还有523人(9.9%)选择了“其他”选项。 这一结果表明,由志愿者的内在个人条件而影响志愿服务进程的比例明显低于客观外部条件,客观外部条件成为影响大学生后续参与志愿服务活动积极性的重要因素。

表3 志愿服务遇到的最大障碍

1.3 大学生志愿服务活动的态度层面调查

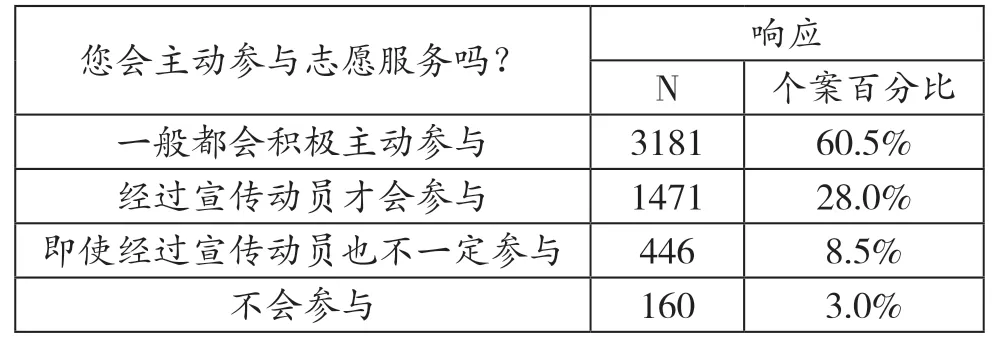

1.3.1 多数大学生愿意参加志愿服务,但比较热衷于熟悉的志愿服务类型

调查显示:一般都会积极主动参与的大学生有3181人(占60.5%),加上经过宣传动员才会参与的人共有4652人(占88.5%),而完全没有参与意愿的大学生只有160人(占3.0%);大学生最感兴趣的志愿服务活动比例依次是“校内志愿服务”(1412人、占26.9%),“校外支教帮学”(1274人、占24.2%),“环境保护”(690人、占13.1%),“社区服务”(677人、占12.9%),“大型赛会”(620人、占11.8%),其余选项频率只占4.0%左右。结合大学生对志愿服务类型认知情况的调查,不难发现,大学生参加志愿服务的意愿较强,但更倾向于参加自己较为熟悉的志愿服务类型,而对相对陌生并且需要一定专业知识技能的志愿服务类型存在排斥心理。

表4 志愿者参与活动意愿情况表

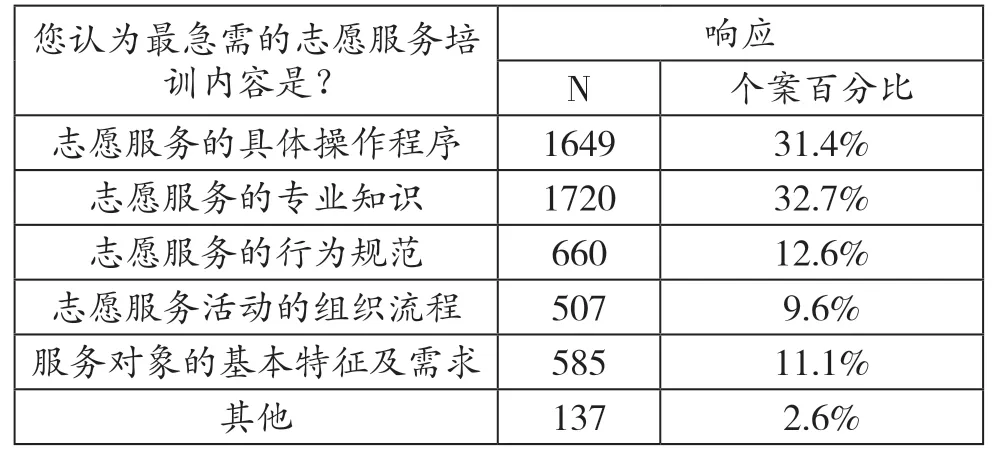

1.3.2 志愿者对志愿服务的专业知识及技能培训有迫切需要

专业的志愿服务知识与技能不仅关乎志愿者的服务质量,还与服务对象的实际需要和切身感受息息相关。调查显示:当被问及“您认为志愿者最该享有的权利是什么”这一问题时,选择频率最高的是“获得相关教育和培训”,有2430人(占46.2%);在回答“您认为最急需的志愿服务培训内容是什么”的问题时(如表5所示),选择“志愿服务的专业知识”与“志愿服务的具体操作程序”的人数较多,分别为1720人(占32.7%)和1649人(占31.4%)。这一结果说明,从志愿服务的角度来看,大学生并不满足自身的志愿服务知识与技能,而是希望能够更多地得到志愿服务组织的教育与培训,从而增长志愿服务的专业知识与技能、扩大志愿服务类型的参与度、提升志愿服务的完成质量以及增强服务对象的满意度。

表5 志愿服务培训内容意向表

1.3.3 当前高校志愿服务亟待改进的工作是宣传与弘扬志愿服务精神

如表6所示,在回答“您认为当前志愿服务最需要改进的问题是什么”的问题时,认为需要“增加志愿服务组织的数量”与“扩大志愿服务的宣传力度”的分别为2181人(占41.5%)、2872人(占54.6%),选择“加强高校志愿服务精神的弘扬”与“加强志愿者的工作培训”的分别为2805人(占53.3%)、2763人(占52.5%),选择“保障志愿者的有效权利”与“完善志愿服务的激励机制”的分别为2607人(占49.6%)、2734人(占52.0%),选择“规范志愿服务组织的管理”与“丰富志愿服务活动的形式”的分别为2236人(占42.5%)、2542人(占48.3%)。可见,尽管当前志愿服务存在诸多问题,但大学生对扩大志愿服务的宣传力度与加强志愿服务精神的弘扬意愿较为强烈,亟需围绕以上两个主要方面加以改进。

表6 志愿服务改进情况表

2 调查分析

通过对大学生志愿服务的调查,虽然总体上志愿服务具有意识较浓烈、目标较明确、专业性较强等特点,但也存在一定的认知缺失、组织管理漏洞和长效机制缺乏等问题。

2.1 大学生比较认同志愿服务的基本精神,但存在一定的认知缺失

在开放的大学校园,不同原生家庭背景的大学生容易产生大致相同的兴趣与爱好。无论是从学校类型还是所在年级来看,大学生普遍倾向于参加相对较为熟悉的一般性志愿服务,而面对较为陌生的领域或需要一定专业知识技能的志愿服务则参与度较低。虽然多数大学生对志愿服务的基本认知与志愿服务的精神内涵基本趋于一致,参与志愿服务的个体行为动机也均以利他主义为导向,但少数大学生对志愿服务基本情况的个体认知水平呈现出不同程度的缺失。一方面,由于对志愿服务理论认知的缺失,如志愿服务精神内涵、志愿服务专业知识等,易使志愿服务偏离初心;另一方面,由于对志愿服务实践认知的缺失,特别是缺乏志愿服务的专业知识与技能,易使大学生志愿服务能力水平与志愿服务对象需求不相匹配,志愿者在服务过程中缺乏成就感,这在主观上消解了参与专业性较强类型志愿服务活动的积极性。

2.2 客观外部条件成为影响大学生后续参与志愿服务活动积极性的重要因素

虽然大学生的志愿服务意愿普遍较强,但容易受诸多客观外部条件的影响,且志愿服务前中后三个阶段都存在着一些不确定因素。首先,在志愿服务前期对志愿服务信息的了解不够全面。若志愿服务信息发布渠道较为单一,亦或是大学生对于志愿服务的信息获取渠道缺失,都会使大学生志愿者难以匹配到合适的志愿服务类型。一旦大学生接收到具体志愿服务信息,第一时间会对其进行综合考量,如资金是否充足、服务对象情况是否明确、利益保障是否充分等。若这些客观外部条件与志愿者的心理预期相悖,则会引起志愿者的排斥。其次,在志愿服务活动中存在着志愿者间的沟通协作、服务过程中的突发事件等不确定因素,在极端情况下会削减大学生参与志愿服务的积极性。最后,在志愿服务后期,若志愿服务所获成效与既定目标存在较大落差,未能达到预期效果,则会降低社会认同感,这也在一定程度上降低了大学生的志愿服务意愿。

2.3 志愿服务组织管理缺乏长效机制

志愿服务组织是志愿服务活动顺利进行的关键,其对志愿服务活动的安排规划是否合理,直接影响志愿服务目标的达成。不论是活动前期的志愿者招募、志愿工作培训,还是活动中期的突发事件处理、沟通交流协作,抑或是活动后期对服务对象的跟踪反馈等,都离不开志愿服务组织的统筹管理,更需建立志愿服务组织管理的长效机制。

当前高校志愿服务组织管理缺乏长效机制主要表现为:一是志愿服务活动缺乏长远规划和安排。如志愿服务活动的组织目标可以更为高远,持续影响的时间更为长久,活动影响的范围更为广泛等。二是志愿服务组织内部缺乏有效管理。如大学生对志愿服务的知识技能培训有较高需求,从一个侧面说明志愿服务组织在人员培训方面存在疏漏;志愿服务信息的宣传力度有待加强,大学生了解志愿服务相关信息的渠道单一,主要通过官方渠道获取相关信息,这大大地限制了志愿服务活动的有效开展。三是志愿服务缺乏完善的制度和法律保障。调查显示,有51.4%的大学生参与志愿服务但未受到相关制度的保障,这在无形中降低了大学生对志愿服务组织的认同。

3 对策与建议

为有效解决当前大学生志愿服务存在的问题,以提升大学生志愿服务的参与度与成就感,可从个体正确认知、组织智慧管理、多方主体协同等方面入手,着力推动志愿服务向“智愿服务”创新发展。

3.1 从志愿者到“智愿者”:个体认知的准确定位

为实现志愿服务预期,必须提高大学生对志愿服务的个体认知。一方面,要准确把握志愿服务的基本内涵、特征和类型等。志愿者应坚持自愿参加、量力而行等原则,以“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神为引导,端正参与志愿服务的动机与态度,不受功利的驱使,保持志愿的初心,凸显思想上的“智”。另一方面,要提高参与志愿服务的主动性。通过多种渠道主动了解志愿服务的相关信息,客观评估自身行为能力,自觉参加志愿者培训活动,特别要加强志愿服务行为逻辑与方法的培训,兼顾服务对象的心理感受,使志愿服务的方法更智慧、更专业、更科学,凸显行为上的“智”。实现志愿者向“智愿者”的转变,既是大学生志愿者个体认知的准确定位,也是新时代对志愿者的更高诉求。

3.2 智慧管理:志愿服务组织的实践诠释

首先,志愿服务组织须有明确的规章制度来实现科学管理。制度化、规范化的志愿服务有利于实现志愿服务信息的公开透明、管理人员的权责明晰以及组织内部的有效运转。其次,树立以志愿者为中心的管理理念,科学合理利用大数据技术的优势,构建现实问题与技术工具二者间的契合点,形成志愿服务优化模式,极力满足志愿者对志愿服务的正当诉求。[3]譬如,志愿服务组织可加强服务前的活动宣传,并定期开展专业知识与技能培训;在服务过程中要严格遵守《志愿服务条例》等法规,切实保障志愿者的相关权益;在服务后对优秀志愿者进行评选与宣传,并予以一定的物质激励或精神激励,提升志愿者的获得感。再次,培养志愿服务组织的创新思维与能力。结合社会存在的现实问题与大学生的服务意愿,丰富活动内容和形式,努力打造品牌活动,从而激发大学生参与志愿服务活动的积极性。最后,塑造志愿服务组织的核心价值观。组织的核心价值观是推动组织顺利运转的精神内核,也是实现智慧管理的关键所在。通过比较、鉴别、选择,努力实现志愿服务组织的情感认同、价值认同,形成一荣俱荣、一损俱损的组织命运共同体。

3.3 智慧协同:多方主体为志愿服务营造积极氛围

大学生志愿服务精神的培育不是某个人或组织的独立责任,而是需要家庭、高校和社会三方主体的智慧协同,共同为大学生志愿服务的发展助力。

其一,家庭主体注重志愿精神的基础养成,为志愿服务营造和谐的家庭氛围。在家庭教育中,长辈往往对晚辈的态度和行为选择产生直接或间接的影响。若家庭长辈有从事志愿服务的经历,多会带动家庭成员不自觉地加入志愿者的行列之中;若长辈对志愿服务持排斥与抗拒心理,则可能使家庭成员降低参与志愿服务的热情。为此,家庭主体要对家庭成员参与志愿服务予以支持与鼓励,催生家庭成员的志愿服务精神与意识,以“家庭传统美德”推动“中华传统美德”的发展。

其二,充分发挥高校的资源优势,为志愿服务营造优良的校园氛围。高校在师资力量、组织平台、志愿者团队等方面拥有众多优势,充分利用、发挥高校现有的优质资源,是培育大学生志愿服务精神的重要手段。譬如,增设关于志愿服务的相关课程与讲座,开展志愿服务知识技能培训,邀请知名专家讲明志愿服务的意义与价值,帮助大学生厘清志愿服务的本质;协调校内多渠道多平台扩大志愿服务的宣传,并对优秀工作者、优秀组织等进行表彰,以先进个人和组织的事迹激励大学生志愿服务的创新发展;在高校各单位设立相应的机构,对志愿服务组织提供法律、资金等帮助。

其三,社会要对大学生志愿服务给予充分理解,为志愿服务提供文明的社会氛围。个人的发展是社会进步的基石,大学生在志愿初心的引领下参与社会志愿服务,是中华民族传统美德的具体实践,彰显出个人的崇高道德修养,社会应给予高度认可。但是,社会上仍有部分人对志愿服务缺乏认知,因志愿服务没有达到既定目标,就不对大学生志愿者给予尊重,这在很大程度上降低了大学生志愿者的社会获得感。为此,社会有关主体应加强对大学生志愿服务的宣传与支持。譬如,政府部门应加大对大学生志愿服务的财政支持与利益保障力度,社会媒体扩大对大学生志愿服务信息的传播,有能力的社会企业积极为大学生志愿服务提供活动所需的物品和资金等。

总之,在智慧协同过程中,家庭、高校、社会多方主体所营造的和谐、优良、文明的志愿服务氛围,共同促进了大学生志愿服务活动的创新发展。