技术发展与业务需求双驱动下的物联网演进

彭 聪,罗德安,夏林中,许志良

(深圳信息职业技术学院信息与通信学院,广东 深圳 518172)

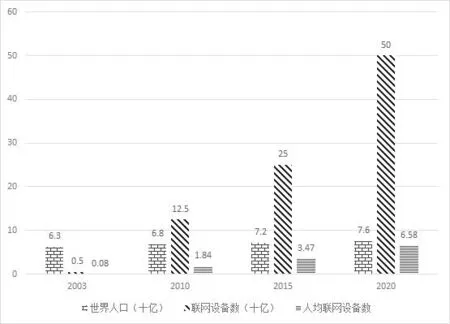

自2 0世纪9 0年代末业界首次引入物联网(Internet of Things, IoT)概念至今,物联网持续获得发展并将在未来继续进一步增长。越来越多的物品被联网,比如智能手机、自动取款机、工业系统、工业产品、运输集装箱等等。如图1所示,21世纪的前20年世界人口的人均联网设备数获得了不可思议的几百倍增长。

图1 21世纪前20年互联设备的增长情况

物联网发展演进的过程,是信息与通信技术领域的所有研发经验在发展过程中交织融合的结果。物联网自诞生以来,在关注重点、关键支撑技术、表现形式等方面都在持续发生变化,呈现出各有侧重的特征。本文从进化的角度以不同时期物联网关键技术发展及产业背景下新业务需求两方面对物联网的发展和演进进行分析和归纳,总结物联网的演进路线。

物联网的代际演进可以划分为具备不同特征的三个阶段。第一代物联网的重点在于如何标记物理对象;第二代物联网的重点在于如何将物理对象通过网络技术互相联通;第三代物联网则重点关注物理对象之间的社交、语义数据表示和物云(Cloud of Things)。

1 注重物体标记的初代物联网

初代物联网的重点目标是完成针对物理对象的标记,所涉及的解决方案主要包括两方面的内容:EPCGlobal网络,机器对机器通信(Machine to Machine,简称M2M)。它们的形成和提出都离不开特定的背景和动机。

1.1 EPCGlobal网络

20世纪末,后来被誉为物联网之父的凯文·艾什顿开创性地提出将RFID技术应用于产品包装,从而发掘出更智能的跟踪产品的办法。其后,凯文·艾什顿代表其雇主宝洁公司与麻省理工学院联合成立了自动识别中心(Auto-ID Labs),专门研究RFID技术和智能包装系统。该中心提出,通过将载有物品(或称实体对象)信息的RFID标签植入实体对象包装,可以将物品网络化映射为RFID网络化,实现物品的联网,这就是初代物联网的重要特征之一 ——物品标签化。

沿着这样的思路,在物联网发展的早期,为了基于物品的标签化来实现物品联网,就需要创建一个行业驱动的全球标准,该标准要支持在全球范围内广泛地使用电子产品代码(Electronic Product Code,简称EPC)和RFID标签解决方案[2]。EPC码是一种分配和解释全球唯一的标签标识符的编码体系,EPC码存储在附着于物品的RFID标签中。RFID标签解决方案凭借全球唯一标识符——EPC码——实现对物品的唯一标识。方案克服了传统条形码方法的局限性,从功用的角度是行之有效的,而从成本的角度考虑也是比较经济的。

EPCGlobal网络是一种基于互联网的全球信息架构,基于计算机网络、RFID和EPC编码等技术实现,是一个可以识别任何物品,同时可以追踪物品在供应链中位置的开放性全球网络。EPCGlobal网络将信息与实物对象链接起来,这个实物对象带有标签,标签内放置了为该物品所配备的全球唯一的EPC编码。通过整合现有信息系统和技术,EPCGlobal 网络能够即时、准确、自动地识别和跟踪贸易单元在全球供应链上的位置。有了EPCGlobal 网络,供应链上贸易单元信息的透明度与可视性得到提高,供应链关联的各机构组织则能够更有效地运行。

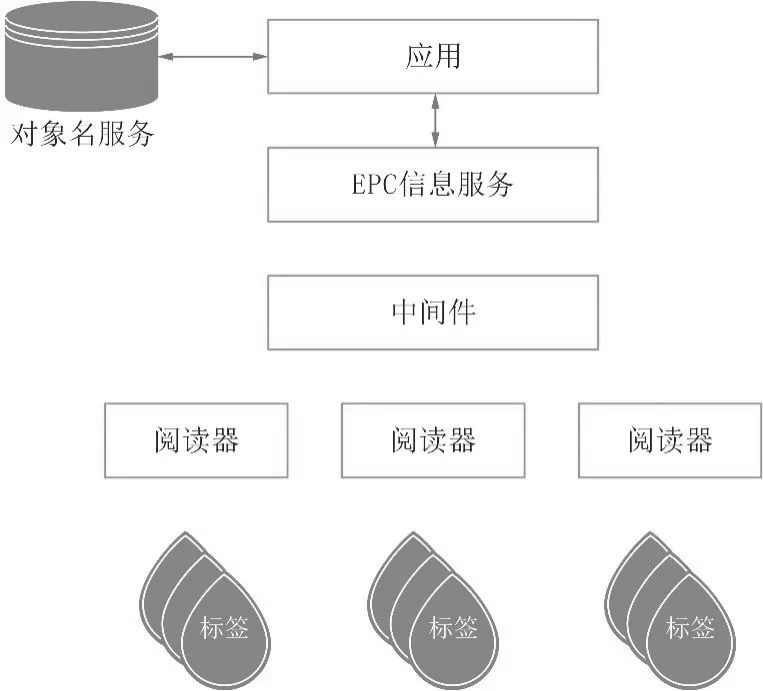

EPCGlobal网络体系结构主要基于面向服务的分层体系结构。面向服务的体系架构的重点是要定义好不同组件之间的接口,各个组件可以以模块化的形式工作,多种技术就能在架构中以比较经济和易用的形式充分发挥作用。EPCGlobal网络包括的组件如图2所示,其中一些是物理组件,一些是逻辑组件。

图2 EPCGlobal网络包括的组件

(1)RFID标签是和实体对象所关联的标签。每个标签都具有唯一的ID,标签可以具有一定的数据处理能力。

(2)RFID阅读器负责查询附近的RFID标签,并将从标签收集到的信息传递给后端服务器。

(3)中间件负责接收来自上层的应用程序的请求(这些请求由EPC信息服务组件进行翻译),以及处理来自下层的RFID阅读器的数据,并将数据返回到请求者(或请求中所指定的其他系统)。RFID标签的数据是以EPC标识符的形式被RFID阅读器捕获。

(4)EPC信息服务(EPC Information Service,简称EPCIS)负责存储EPCIS事件,并响应来自应用程序的查询。

(5)对象名服务(Object Name Service,简称ONS)的功能类似于互联网上的域名系统,主要负责将EPC码转换为URL(互联网上的统一资源定位符,可以理解为网址),反之亦然。

1.2 机器对机器通信

机器对机器通信[3](Machine to Machine,简称M2M)由电信运营商在实际业务发展的过程中挖掘并发起,也称为机器类型通信(Machine-type Communication,简称MTC),是一种涉及一个或多个实体的不需要人为干预的数据通信。随着电信市场的逐步成熟,一方面,垄断被打破,竞争更充分,中国移动通信业务的渗透率于2019年已超越110%,海外部分国家可达140%,用户增速持续走低;另一方面,竞争的加剧压制资费提升,运营商趋向于以更低廉的资费和更高的速度吸引新用户。移动通信业务的单用户平均收入(Average Revenue Per User,简称ARPU)持续下降,运营商亟待开发新的收入模式,以发掘新应用、新需求和深挖用户新价值的方式提升ARPU值。在M2M推广的过程中,移动网络运营商敏锐地看到,不只是人类用户,机器同样可以被纳入目标用户池,这可以为运营商在传统电信业务之外持续带来新的利润增长点。

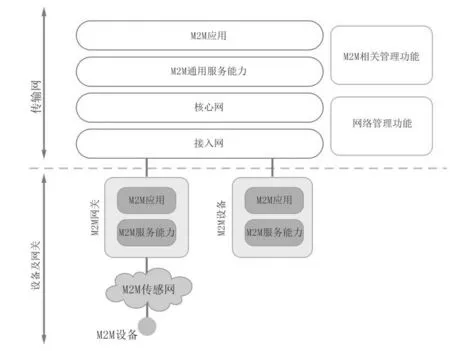

欧洲电信标准协会(European Telecommunications Standards Institute,简称ETSI)定义的M2M高级体系架构如图3所示,架构被分为两个域:传输网部分和设备及网关部分。

图3 ETSI定义的M2M通信高层架构

设备及网关部分的主要组件包括M2M应用组件和M2M服务能力组件。M2M服务能力组件的主要任务是提取M2M设备的资源,并在运行于网络域中的应用程序和运行于M2M设备中的应用程序之间建立安全通信。M2M服务能力组件允许不同的应用程序在同一个M2M设备上运行。M2M应用组件则定义了应用程序的逻辑。M2M应用组件和M2M服务能力组件的实例可以同时在设备及网关域和网络域中运行。

M2M应用组件和M2M服务能力组件的实现有两种情形。一是M2M设备能力较为强大,M2M应用组件和M2M服务功能组件的功能可以在M2M设备中实现,由M2M设备直接执行。二是M2M设备相对能力较为受限,并没有足够的资源来运行和执行这些组件功能,则M2M应用组件和服务功能可以在M2M网关中实现和运行,M2M网关则可以看作网络域和多个M2M设备之间的代理。

当需要M2M网关作为代理的情况下,M2M设备是通过M2M传感网连接到M2M网关的,M2M传感网是基于某种LAN标准(比如IEEE802.15.4)的区域网络。ETSI作为欧洲电信运营商牵头成立的标准化联盟组织,其立场受蜂窝网络运营商的强烈影响,因此,在ETSI定义的M2M架构中,M2M设备或M2M网关必须配备蜂窝无线接口。

在传输网部分,主要包括广域网和M2M应用系统组件。具体地说,网络域的组件包括接入网组件、核心网组件、M2M通用服务能力组件、M2M应用组件,以及M2M网络管理组件和M2M管理功能组件。接入网组件为M2M设备提供对核心网络的访问(实现相应功能的设备通常是独立于M2M技术,支持大多数可用的数据访问标准)。核心网组件至少会提供包括IP连接、服务和网络控制、与其他网络的互联和漫游等功能。

2 注重物体联网的二代物联网

在物联网发展的第二阶段,物联网解决方案的目标开始转向如何将功能受限的实体对象直接联接到互联网。以物理实体标签化为中心的解决方案不再是关注的重点。为了达到这样的目标,轻量级IP协议的发展和Web技术的流行至关重要。

一方面,国际互联网工程工作组(Internet Engineering Task Force,简称IETF)提出了基于IP协议部署物联网的思路,并很快在业界获得了共识,这驱动了二代物联网的发展重心转向物体联网。IETF提出的是很轻量级的解决方案,不但支持联接大量传统通信设备,更重要的是,其可以在小型的电池驱动嵌入式设备上运行。这样一来,在二代物联网解决方案中,半径仅为若干米的个人区域网络(Personal Area Network,简称PAN)的参考标准也能够被纳入二代物联网的体系结构。在这样的设计思想指引下,RFID设备同样可以集成到IETF基于IP的物联网愿景中。

另一方面,在基于IP协议部署物联网的同一时期,基于浏览器的程序设计方法开始流行,互联网应用程序可以设计为Web应用程序,这种Web程序能在Web浏览器中运行。在Web标准被重新启用的背景驱动下,人们开始考虑为那些能支持嵌入式设备的日常生活对象嵌入Web服务器功能,使这些实物可以被看作是Web服务,从而能被连接和集成到网络中。在这样的技术发展背景下,物联网大跨步进入了网络互联时代。

2.1 将受限设备集成到IP网络

互联网是以IP协议作为核心的网络层协议,要想将实体对象无缝和高效地集成到互联网中,该实体对象需要使用与其它传统主机完全相同的IP协议和相关设施。

物联网所连接的实体对象多为资源受限设备,基于IEEE 802.15.4——低速率无线个人网络(简称LR-WPAN,指网络覆盖半径在几米的短距离网络)的参考标准——相互联接。想要将资源受限的设备集成到IP网络,就要利用IEEE 802.15.4链路支持基于IPv6的通信,遵守开放标准,并保证所联接的资源受限设备与其它标准IP设备的互操作性。在这一思路框架下,2005年开始,IETF围绕着适用于低功耗无线个人网络的IPv6(IPv6 over Low power WPAN,简称6LoWPAN[4])开展了一系列工作。6LoWPAN是一个轻量级的IPv6版本,其将IEEE 802.15.4纳入基于IPv6协议的网络,并可以在资源受限的设备上运行。有了6LoWPAN,覆盖半径仅为几米的短距离无线个人网络也被纳入了IP体系架构。

数据包的报头越简单,处理过程就越快。为了使得IPv6数据包可以在LR-WPAN上传输,需要解决标准IPv6数据包包头过大的问题。作为轻量级IPv6版本,6LoWPAN为数据包头的压缩定义了适当的策略,目的是使IPv6的报文头可以在LR-WPAN上传输,其特征是短帧,其有效负载几乎可以通过IPv6和TCP头的组合完全填满。

将6LoWPAN网络集成到互联网中,需要部署网关,网关的主要功能是将6LoWPAN的数据包转换为标准的IPv4(或IPv6)数据包。在6LoWPAN的支持下,无线传感器、嵌入式设备等能力受限的终端节点可以被视为Internet的节点。6LoWPAN提供将每个设备转换为Web服务器的功能。此外,可以利用传感器虚拟化技术创建传感器的抽象对象,从而屏蔽传感器节点的特定特性。由此,上层的物联网应用去调用和使用传感器设备提供的Web服务时,只需要直接查询传感器节点对应的抽象对象。

2.2 将受限设备看做Web服务

对于以“网络化物理实体对象”为主要关注点的二代物联网来说,要实现将资源受限的简单实体对象直接连接到互联网的目标,仅仅做到令设备在功率受限的情况下在IP网络中通信是不够的,还需要方便地管理和处理这些连到IP网络上的设备。

随着互联网技术的发展和盛行,大多数软件开发人员已经在Web技术和编程方面有非常充分全面的积累。从软件开发人员的角度看,利用Web服务(包括但不限于HTTP服务)来管理和处理所有连接到Internet的设备是可行的。为了方便地管理和处理连接到IP网络上的资源受限的实体对象,使之真正变为万维网中的设备,要充分利用Web技术的兴起,令实体对象以Web服务的方式被访问。为了满足这样的迫切要求,逐渐兴起的嵌入式技术需要支持在最微小的通信设备中嵌入Web服务器功能。

物体联网概念的引入正是上述的客观环境和技术趋势自然演化的结果。在二代物联网解决方案中,物联网设备被视作万维网的资源。设备被视作Web服务,意味着设备可以像Internet中的网页那样,由通用资源标识符(URI)来唯一标识。

例如,对于一个配备了若干传感器、执行器以及内部组件(如无线电收发器和电池)的Java可编程嵌入式系统,系统中每个组件可以被看作是网络资源,分别被分配唯一的URI。可以使用RESTful方法(一种网络应用程序的设计风格和开发方式)执行与这些资源的交互,比如,可以利用经典的HTTP方法。在物联网中交换信息,信息的格式需要简单易解释。大多数解决方案建议使用用于构建网页的HTML语言,或者JSON语言。

显然,Web技术的使用有助于将设备连接到互联网并对其实现便利的访问。然而,如果在资源受限的设备及网络环境中直接利用Web技术,在复杂性和流量生成方面,效率较为低下,很不方便。为此,IETF于2010年3月正式成立了CoRE(Constrained RESTful Environment)工作组,主要讨论在资源受限的网络环境下如何进行信息读取及操控的应用问题。CoRE工作组提出了CoAP(Constrained Application)协议。CoAP协议是一种类似HTTP的应用程序协议,该协议可以很容易地转换成HTTP,并且具有简单、低开销和支持多播通信的特点,特别适合资源受限的设备。它在应用程序之间提供请求——响应交互模型,并支持内置服务和资源发现。

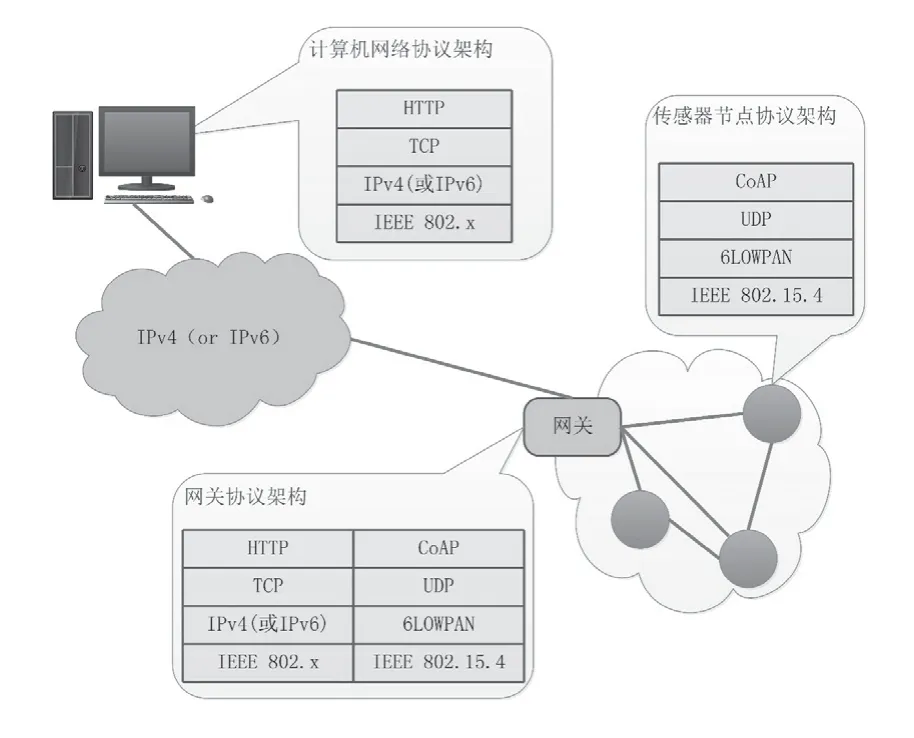

在开放式系统互联参考模型(Open System Interconnection,简称OSI)中,有两个具有代表性的传输层协议,用户数据报协议(User Data Protocol,简称UDP)和传输控制协议(Transmission Control Protocol,简称TCP)。UDP是一种面向无联接的传输层通信协议,提供面向报文的简单不可靠信息传送服务。TCP则是一种面向联接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。和TCP相比,UDP的报文头开销小,传输数据报文时更高效。为了获得低开销,CoAP通常在UDP上执行。CoRE工作组指出,需要有一个网关将CoAP/UDP/6LoWPAN设备与互联网的其余部分互联。这个网关负责将消息格式从CoAP/UDP/6LoWPAN设备所指定的格式转换为Internet所使用的标准格式,反之亦然,如图4所示。

图4 IETF CoRE工作组的物体联网方案

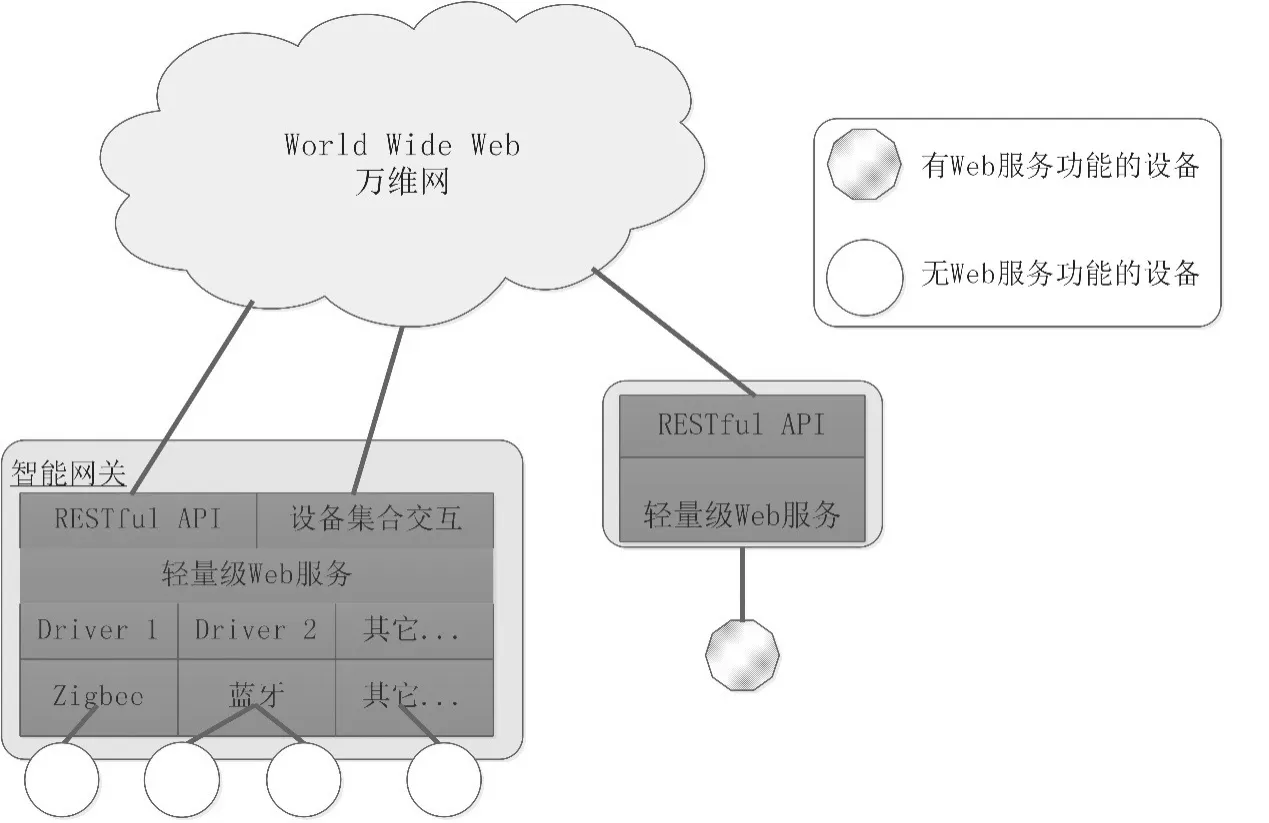

图5 不能提供Web服务功能的设备联网方案

在物联网的实际部署中,还有大量设备并不能提供Web服务器功能。对于这些设备,可以使用适当的代理(又称作智能网关)将它们连接到物联网,如图5所示。这个智能网关与设备之间的通信可以基于ZigBee、蓝牙等标准的短距离无线通信技术。有些应用场景需要智能网关和若干设备组成的设备集合(或称设备组)进行交互,为此,需要为智能网关添加设备集合交互模块,该模块主要功能是提供与设备组(而不是单个设备)交互的API。

3 引入社交网络技术的新物联网

3.1 物联网对人类社交网络的利用

社交网络,又称为社交网络服务(Social Network Service,简称SNS),是指以一定社会关系或共同兴趣为纽带、以各种形式为在线聚合的用户提供沟通、交互服务的互联网应用。自21世纪初至今,社交网络迅速兴起并蓬勃发展。传统意义上的社交网络局限在人与人之间的沟通,包括但不限于网络聊天、交友、视频分享、博客、播客、网络社区、音乐共享等多种形式。

借鉴人类社交网络解决互联网中“人人联接”的问题的思路,研究者们提出了将现有的社交网络技术引入物联网的想法,利用现有的社交网络技术,帮助用户在社交平台上分享用户拥有的智能对象生成的数据,比如,和认识或信任的人(例如亲戚、朋友、同事等)共享数据[5]。这样,用户可以方便地通过社交平台获得由实物对象感知到的数据。将实物对象生成的数据用于社交网络的各种应用场景,可以帮助实体对象更紧密地集成到物联网服务中,具有巨大的想象空间和创新空间[6]。如何借助社交网络技术来管理和利用这些数据,有以下几种操作的思路。

第一,利用社交平台管理实物对象。允许实物对象在其所有者(用户)的社交平台版面上发布消息,这样,所有者就能够轻松访问自己所拥有的对象的数据。通过这种方式,用户不但可以和社交网络的好友联系,还可以持续地与所拥有的实物对象发生联系,更新对象的状态。例如,在智慧农场应用中,允许在农场中部署的传感器在社交网站上发布数据,从而农民可以时刻掌握和检查动物、农作物和温室的状况。又例如,支持智能电表直接将电表所有者的用电信息在所有者的社交平台上发布,这样,社交用户可以在社交平台上将自己的用电情况与朋友进行比较,也可以和对应的兴趣社区内用户的平均行为(看做用电的基准水平)进行比较。

第二,利用社交平台定向分享实物对象数据。用户将所拥有的智能对象感测到的数据发布到社交网站,并对数据的可见性设置限制,允许选定的人查看这些数据。所谓选定的人,可以是当前好友,也可以是按某种规则定义的潜在好友。潜在好友,一般指通过社交网络的判断,与用户有高度的相似性的陌生人。

第三,利用社交平台实现物联网服务。社交网络平台成为人、网络服务和设备的汇聚点,特别适合作为向用户提供物联网服务的获取端口,即物联网服务的提供枢纽。当设备也可以访问社交网络帐户,意味着设备也与Web服务实现了连接。有关社交平台提供物联网服务,一个有趣的案例就是丰田汽车面向车主推出的社交网络平台——丰田朋友(Toyota Friend)。Toyota Friend构建了一个以汽车为中心的社交网络,将车主使用的公共社交网络、Toyota售后服务以及Toyota公司相互联通,车主可以与汽车、经销商、丰田汽车公司开展互动。用户通过手机、平板等移动终端在Toyota Friend上随时随地地了解汽车的状况。实物物体——汽车——所生成的数据能够用于人类的社交网络中的营销和市场推广。例如,当纯电动车或者混合动力车上电池电源不足,Toyota Friend将推送消息到用户社交平台,告知用户。汽车还可以通过对数据分析预测用户可能的后续操作,并通过Toyota Friend平台向车主提供各种产品和服务的信息,比如维护保养知识,以创造良好的用户体验。

社交网络应用程序通常需要处理和利用来自不同来源的数据,以构建个性化功能。构建个性化社交应用程序的工具有很多,一直在演变和丰富中。有的工具可以控制包括传感器和执行器在内的设备,传感器可以感知环境,执行器可以通过控制灯、电源插座等影响环境。更复杂的工具,则支持透过常见的社交网站(如Twitter、Facebook、Instagram)来驱动各种执行任务和感知任务的组合。例如,设计一种通过社交网络平台提供的Web服务,允许用户透过社交网络站点来创建包含多类型实物对象的简单条件语句链:当实物对象监视的某些事件被观测到且使得条件语句变为真时,触发指定的对象来执行特定的操作。

3.2 实物对象的自主社交网络化

最初,将社交网络技术引入物联网,还只限于实物对象通过人类的社交网络服务与人类交互。这只是社交网络和物联网结合设计的初步尝试,包括如何利用社交网络中的延迟耐受、对等网络、内容搜索、内容推荐等成熟的概念和技术。进一步发展下去,社交网络和物联网的结合方法还在以更创新甚至是颠覆的形式发展和丰富,即:将社交网络的联系对象从“人”扩展到“物”,“物”不再只是“人”的从属,直接挖掘构建物联网的实物对象的社交潜力,使之与外部环境直接交换数据。这显然是一种更“纯粹”的社交物联网,意味着实物对象本身就具备自主的“社交”能力。

如果将构成物联网的联网设备看作“新一代的社交对象”,已经发展了十多年的、主要专注于人与人沟通联系的社交网络会如何进化?应该如何考虑纳入了实物对象作为社交个体的新型社交网络机制?这些都是非常有趣且具颠覆性的开放性问题,值得深入思考。

将人类社交网络的联系对象从“人”扩展到“物”,“物”不再只是“人”的从属,意味更“纯粹”的社交物联网。在这样的新型社交物联网中,实物对象自主地建立社会关系,甚至创建与人类分离的、仅属于实物对象自己的社交网络。利用社交网络技术将实物对象之间的沟通做“社交网络化”处理,有利于促进高效解决方案的部署。基于成熟的人类社交网络已经储备的技术,完全可以同样方便地发现、选择和灵活组合分布式实物对象提供的服务和数据。在可导航性、数据交换的可靠性和设备社区的可扩展性方面,这样的社交物联网都可能表现出有趣的特性。比如,爱立信研究实验室领导开发的一个项目中,就考虑了更纯粹的社交物联网的愿景。在这个项目的设计中,实物对象更具有自主性,物联网对象之间的交互与人们通常在各种社交网络中体验的交互类似。人们试图通过这样的研究,预测和掌握在引入社交物联网组网模式之后的复杂性。

从理论的层面看,实物对象构成的社交网络(简称实物社交网络)可以直接模仿人类社交网络的形态,像支持人类用户一样,去支持联网对象加入对象社区、创建兴趣组,甚至采取协作行动。从可行性的层面看,则需要考虑实际如何构建以“物”为社交个体的社交网络,包括为实物社交物联网设计合理的体系架构和协议,包含创建和管理社交物联网的主要功能模块。比如,可以探索联网对象之间建立友谊关系的机制。这就需要考虑网络中每个节点的可信度评估问题,采取的具体做法则可以借鉴人类社交网络处理类似问题的经验,支持联网对象在评估朋友的可信度时模仿人类的行为。

3.3 引入数据分析和计算工具

无论是“人——物”还是“物——物”社交物联,自主智能交互对于提升用户体验的重要性不言而喻。为此,有必要将大数据技术用于分析物联网数据,特别是开发专注于物联网的数据分析工具。此外,物联网系统的计算能力提升亦有利于促进联网物体之间的自主智能交互,从而帮助提升系统整体性能。计算能力对社交物联网的重要性不言而喻,包括以服务器集群提供云计算、以分布式网关节点提供雾计算,以及以终端智能设备提供边缘计算。[8]

目前,国内外相关公司开发的几个开源的通用物联网平台,试图解决设备接入、数据存储和数据展现等问题,这些平台包括Xively、Nimbits、OceanConnect等。这些物联网平台大多采取软硬件结合的策略,并用到了云计算技术。一方面,平台支持集成第三方应用并与之交互数据,可以被自由地用来开发各种应用程序,并通过Restful API Web界面实现对云服务的访问;另一方面,统一的数据格式和接入方式亦允许第三方硬件接入到平台。

4 结语

物联网将在几乎每一个可想象的行业领域造成巨大的破坏和创新,给经济发展和生活方式带来无限的机会和影响,是继互联网之后最令人激动的技术革命,这场技术革命始于20世纪90年代中期,经历了初期阶段的概念萌芽和近20年的代际演进。当前,随着存储、计算、通信等领域的各类新兴技术的快速发展,物联网也在继续发展和成熟,这场技术革命对人类生产生活的影响正在继续深入。从三个阶段物联网的演化可以看到,随着关键技术的进步和业务需求的萌发,在不同的技术阶段和应用场景,存在着各种为适应物联网设备和应用的特征而开发的解决方案。这些解决方案促进了物联网应用的开展,并为物联网发展提供新的动力。从关键技术进步和业务需求发展的双重角度分析物联网的演进路径,有助于更深刻地理解技术路线和用户需求,有助于更有效地做好技术和市场的衔接,有助于更灵活机变地利用大数据、云计算、社交网络等新兴信息技术,构建契合用户需求的物联网解决方案。