转型背景下中国制造业的创新激励: “行政型”激励还是 “经济型”激励

——基于制造业不同产权上市企业的对比研究

王 亚,李桂华,2,李园园,李文辉

(1.南开大学商学院,天津 300071;2.南开大学滨海学院,天津 300270;3.山西财经大学工商管理学院,山西 太原 030006;4.益普索咨询公司,四川 成都 610093)

0 引言

改革开放40年来,中国在制造业领域持续发力,逐步发展成为全球制造业大国。然而,在新一轮信息革命浪潮下,中国制造业正面临着发达国家制造业再 “振兴”以及新兴发展国家制造业崛起的双重挑战[1]。美国发起的贸易战以及由此带来的技术封锁行为进一步凸显了中国制造业转型发展的紧迫性[2]。为了提升中国制造业的国际竞争力,切实推进自主创新战略是必然选择。但由于技术创新的正外部性、不确定性以及企业本身存在的 “委托-代理”问题,致使企业的管理层对自主创新投资的积极性不足,所以需要政府 “看得见的手”发挥引导作用,也需要企业股东制定合适的政策进行有效的内部治理。具体而言,技术创新的正溢出性和不确定性需要政府通过资助政策予以激励和引导[3],而内部 “委托-代理”问题则要求企业运用合理的高管激励举措发挥激励和治理效用。目前,宏观层面的 “行政型”激励与微观层面的 “经济型”治理机制的综合运用是 “技术-制度”协同演化理论关注的重点问题之一。因此,在已有高管激励对技术创新的影响研究中,引入政府补助的激励性政策将是该领域关注的重点之一。有效激发制造业企业的自主创新动力是依靠 “行政型”激励手段还是内部 “经济型”激励机制?哪一种方式更有效?针对不同产权制造业企业,以上两种激励举措是否存在激励效应差异?此外,针对企业管理层,应选择中长期激励还是短期激励?这些问题将是本文关注的重点。

基于以上分析,本文以发展经济学框架下的 “技术-制度”协同演化理论为基础,从促进制造业技术创新动力这个重要维度出发,运用中国制造业A股上市企业2013—2018年平衡面板数据,深入探究政府补助、高管持股和高管薪酬等制度型激励契约对不同产权企业自主创新投资动力的作用机理,以期为制造业上市企业的创新激励和内部治理提供决策依据,并为国家完善相关激励政策提供理论参考。

本文的创新点在于:①拓宽了研究视角,与以往大多数研究采用内部或外部激励视角不同,本文试图将外部 “行政型”激励手段与内部 “经济型”治理机制进行融合,综合考察内、外部激励机制对制造业自主创新投资的影响效应;②基于产权对比视角开展研究,深入探究不同产权企业的治理结构差异,实证结果表明政府补助、高管激励对不同产权企业自主创新具有不同的激励效应,弥补了此类研究忽视企业产权的不足;③进一步细分内部激励维度,将高管激励分为中长期的股权激励和短期薪酬激励,综合验证长期与短期激励机制对制造业自主技术创新投资的影响效应,研究结论将为制造业企业权衡激励周期而构建创新激励制度提供理论支持。

1 理论分析与研究假设

1.1 政府补助、产权性质与企业技术创新投入

政府补助对不同产权性质的企业研发投资强度具有不同的激励效用[4]。对于国有控股企业而言,普遍实施的 “混改”使原有国有企业的运营效率得到较大程度的提升。然而,国有控股企业仍存在以下治理问题:首先,国有控股企业 “行政化”治理问题仍比较突出,企业的经营活动经常受到政治干预,易产生过度投资行为[5],由此造成资源浪费并损害公司价值[2]。其次,国有控股企业的核心经理人多由政府委派[6],企业往往需要承担更多的政策性任务[7-8],造成企业经营偏离利润最大化目标[9],进一步导致创新资源投入减弱。最后,国有控股企业产权主体不明晰,存在更为严重的 “委托-代理”问题[10-12],代理人出于个人利益,会倾向于减少投资风险较高且周期较长的研发活动,从而抑制了研发投入水平[13]。纵然,政府为了公共福利会对企业提供各种形式的补助资金,但上述治理问题的存在势必会影响企业将补助资金转化为研发投入的积极性。而非国有控股企业拥有明晰的产权归属,第一类 “委托-代理”问题较轻[14],因此企业会更理性地追求投资收益最大化目标[15],同时这类企业往往具有完善的市场化经营机制。在此治理结构下,政府补助资金通过直接的资金支持[16]和信号传递的作用可以有效缓解非国有控股企业的创新融资压力和信息不对称问题,这将有助于提升其研发投资的积极性。

基于上述分析,本文提出研究假设1a:在其他条件相同的前提下,政府补助对国有控股企业技术创新投入的激励效应不显著;假设1b:在其他条件相同的前提下,政府补助对非国有控股企业的技术创新投入具有显著激励效应。

1.2 高管激励、产权性质与企业技术创新投入

从股权激励视角进行考察,企业的创新决策和资源分配权主要掌握在公司经理人手中,经理人的创新动力取决于个人目标与股东目标的偏离程度[17]。根据委托代理理论,企业剩余索取权与剩余控制权的分离,使得经理人与股东利益不一致,进而形成第一类委托代理问题,代理人可能会进行 “逆向选择”并存在 “风险规避”及短视行为,进而忽视企业的长期价值,抑制风险高、周期长的研发投资[18-19]。由激励理论与契约一致性理论可知,基于剩余索取权契约安排能够使二者目标趋于一致,减少利益冲突[20-22],提高经理人对于技术创新的支持程度。高管股权激励的核心是通过 “金手铐”将公司的长期价值与经理人的利益捆绑在一起,以减少经理人的短期行为,降低委托代理成本[23]。

对于国有控股企业而言,对经理人实施股权激励,一方面使其 “权”和 “利”趋于一致,能够打破原有 “平均主义”的体制障碍,促进经理人追求企业的长期价值,激发其创新动力;另一方面能够减轻国有控股企业相对严重的第一类 “委托-代理”问题,进而促进企业在研发方面的投资。相对于国有控股企业,非国有控股企业的产权更为明晰,第一类 “委托代理”问题较轻[24]。同时,控股股东往往拥有剩余控制权,能够对经理人的经营决策进行有效监督。在此治理结构下,对企业经理人实施股权激励,一方面,来自资本市场的监督和监管威胁就会变小[25],可能形成内部人控制问题,甚至引发控股股东和管理层形成合谋,谋取控制权私有收益[26];另一方面,经理人承担技术创新失败的风险随之加大[27],经理人可能更多地考虑对既有利益的保护[28],而减少对技术创新的投资。

基于上述分析,本文提出研究假设2a:在其他条件相同的前提下,国有控股企业的高管股权激励对企业技术创新投入具有显著促进作用;假设2b:在其他条件相同的前提下,非国有控股企业的高管股权激励对企业技术创新投入具有显著抑制作用。

从薪酬激励视角进行考察。针对国有控股企业而言,首先,高管薪酬契约被视为委托-代理成本的一部分[10],而国有控股企业具有更严重的第一类委托-代理问题[29]。在此治理结构下,给予经理人更高的短期薪酬,经理人可能出于保护既得利益考量而减少风险承担水平[28],进而抑制研发投入;其次,国有控股公司经理人的业绩考核往往具有多重指标,除了要保证一定程度的盈利,还要承担社会服务等政治目标。相比短期薪酬激励,经理人可能更注重政治晋升激励[30]。在此治理机制下,给予更高的短期薪酬可能激励经理人进一步追求政绩工程,由此挤占企业创新资源。相较于国有控股公司,非国有控股公司的控股股东往往掌握剩余控制权,能够对经理人的经营决策进行监督,因此,经理人的机会主义行为会得到一定程度的抑制。在此治理结构下,给予经理人更高的短期薪酬,有助于抑制经理人风险规避倾向[31],鼓励经理人承担正确决策所带来的决策风险[32],并促使经理人将资源配置在有益于公司提高持续创新能力的项目[33]。

基于上述分析,本文提出研究假设3a:在其他条件相同的前提下,国有控股企业高管薪酬与企业技术创新投入显著负相关;假设3b:在其他条件相同的前提下,非国有控股企业高管薪酬与企业技术创新投入显著正相关。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

根据2016年《企业国有资产交易监督管理办法》 (32号),本文将满足此管理办法的企业界定为国有控股企业,而将民营、外资及其他非公有资本控股企业定义为非国有控股企业。在时间选择上,选取2013—2018年A股上市的制造业企业作为本文的研究样本。样本筛选过程如下:①剔除在研究时间跨度内存在的ST、*ST股公司;②剔除政府补助、高管激励和研发投入及相关数据缺失的公司。经过筛选,最后得到6612个年度观测值。本文所用数据取自CSMAR数据库、CCER数据库,企业研发支出的部分数据从企业年报中手工搜集、整理而得。

2.2 变量的界定与测量

(1)被解释变量。技术创新投入强度为被解释变量,根据已有研究[13,34-35],采用研发投入与营业收入的比值来衡量。R&D支出从财务投入的角度反映企业的创新投资意愿,本文将企业R&D支出与年度营业额的比值定义为技术创新投入强度 (Innovit),用以刻画企业自主创新意愿。

(2)解释变量。 “政府补助”和高管激励指标 “高管持股” “高管薪酬”为本文的核心解释变量。政府补助 (Subit)数据由样本公司年度报告中营业外收入项目中的政府补助额与公司年度期末总资产的比值来衡量;高管持股 (Mstoit)借鉴朱德胜等[25]的做法,采用高管持有的股份数占总股本的比例来衡量;高管薪酬 (Mpait)借鉴方军雄[36]、蔡贵龙等[29]的研究,以公司披露的前三名管理层人员薪酬的均值取自然对数来衡量。

(3)控制变量。借鉴已有文献[37-39],本文主要控制了以下变量:股权制衡度 (Bospit)、股权集中度 (Lnconit)、企业年龄 (Ageit)、企业规模 (Sizeit)、资产负债率 (Levit)、资产收益率 (Roait)、营业收入增长率 (Growthit)、二职合一 (Dualit)、独立董事比例 (Indiit)、董事会规模 (Bsizeit)、监事会规模 (Spvbt)。各变量的详细界定与测量方法见表1。

2.3 模型设计

政府补助和高管激励是两种性质不同的激励机制,前者为政府 “行政型”激励举措,后者为 “经

表1 主要变量定义

济型”激励机制。不同性质的激励机制将引致作用机理的差异,因而有必要构建不同的模型进行检验。借鉴张峰等[2]、陈红等[39]文献的研究设计,构建如下面板回归模型:

Innovit=α1+β1·Subit+γ1·Controlsit+ε1,it

(1)

Innovit=α2+β21·Mpait+β22·Mstoit+γ2·Controlsit+ε2,it

(2)

模型 (1)中Innovit表示企业i在第t年研发投入与销售收入的比值,衡量企业的技术创新投入强度;Subit为解释变量,表示企业i在第t年获得的 “政府补助”与年末总资产的比值。Controlsit为相关的控制变量。依据假设1a和1b,β1是本文关注的核心变量,若β1显著大于0,说明政府补助对企业的技术创新投入具有促进效应;若β1显著小于0,则说明政府补助对企业的技术创新投入具有抑制效应。

模型 (2)中Innovit表示企业i在第t年研发投入与销售收入的比值,衡量企业的技术创新投入强度;高管持股 (Mstoit)与高管薪酬 (Mpait)为核心解释变量,分别表示企业i在t年时其管理层所持有股份数与总股本数的比值,和前三名管理层人员薪酬的均值取自然对数,Controlsit为相关控制变量。按照本文的假设2a、2b、3a、3b,β21、β22为本文关注的核心变量,若β21、β22显著大于0,则说明高管薪酬/高管持股对企业的技术创新投入具有促进效应;若β21、β22显著小于0,则说明高管薪酬/高管持股对企业的技术创新投入具有抑制效应。

3 实证检验结果

3.1 描述性统计分析

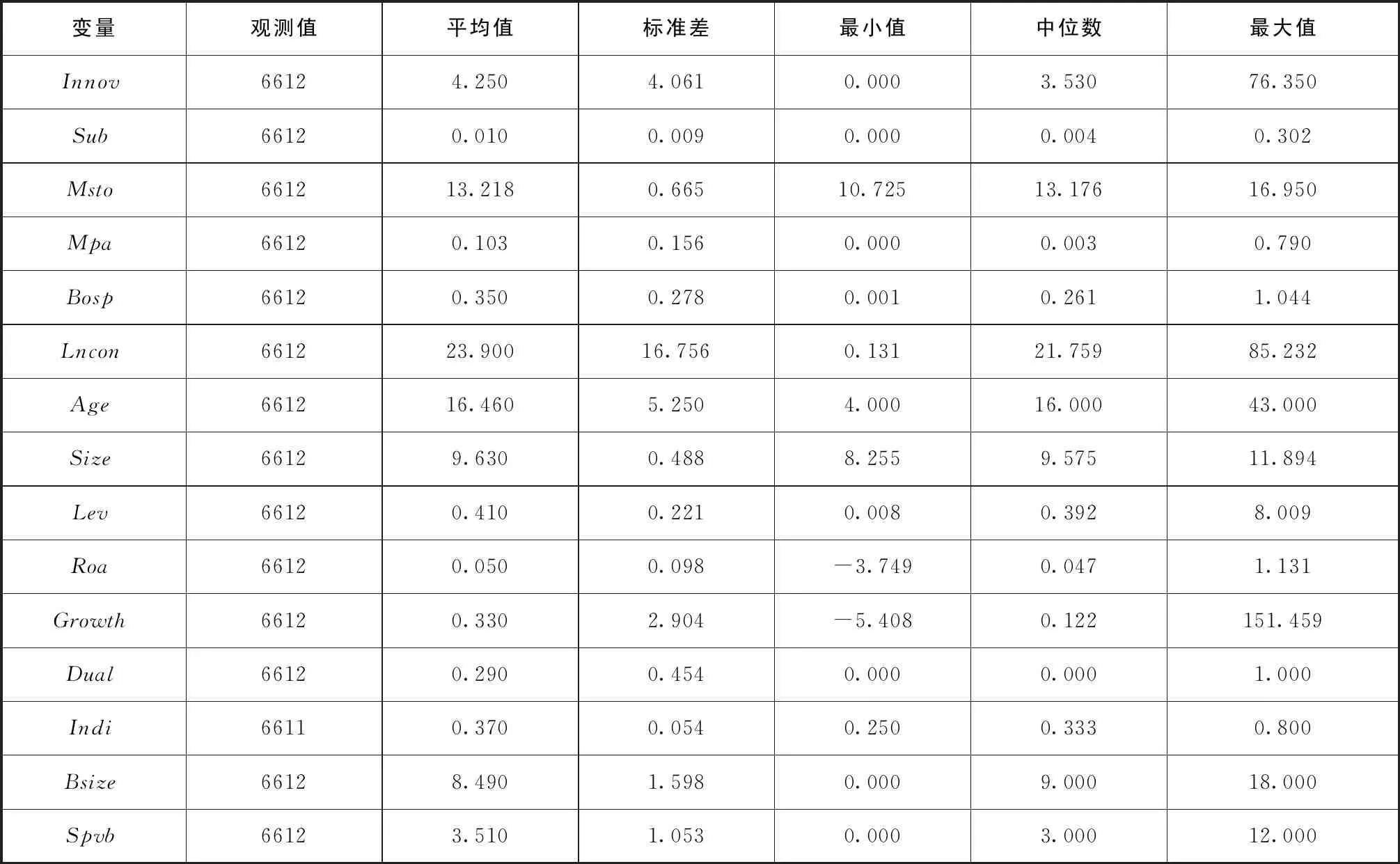

本文主要变量的描述性统计结果如表2所示。在2013—2018年,制造业企业技术创新投资 (Innovit)均值为4.25 (百分比,下同),与前期文献[13]的统计结果较为接近,政府补助 (Subit)均值为0.010,高管持股均值为0.103,高管薪酬均值为13.218。其他变量统计结果不再详述。

将样本按产权性质分为两组,对比分析两组样本差异,结果见表3。非国有控股企业创新投资均值为4.608,而国有控股企业创新投资均值为3.366,二者之间的差值为1.242,在1%水平上显著;政府补助 (Subit)均值差值为0.001,在5%水平上显著,表明非国有控股企业获得的政府补助更多;非国有控股企业高管持股均值为14.3%,国有控股企业高管持股均值为0.3%,二者均值差值为13.9%,且在1%水平上显著。此外,除了净资产收益率 (Roait)变量外,其余变量在不同产权结构下均存在显著差异,因此在进行回归分析时有必要对这些变量进行控制。

表2 主要变量的描述性统计结果

3.2 相关性分析

本文检验了回归方程中主要连续变量的线性相关性,政府补助与企业创新投资的Pearson相关系数为0.206,在1%水平上显著;高管持股与企业创新投资的Pearson相关系数为0.168,在1%水平上显著;高管薪酬与企业创新投资的Pearson相关系数为0.027,在5%水平上显著。政府补助、高管持股、高管薪酬与其他控制变量的相关系数均小于0.6,表明模型不存在严重的多重共线性,可以进行多元回归分析。

表3 不同产权组间差异

3.3 回归结果分析

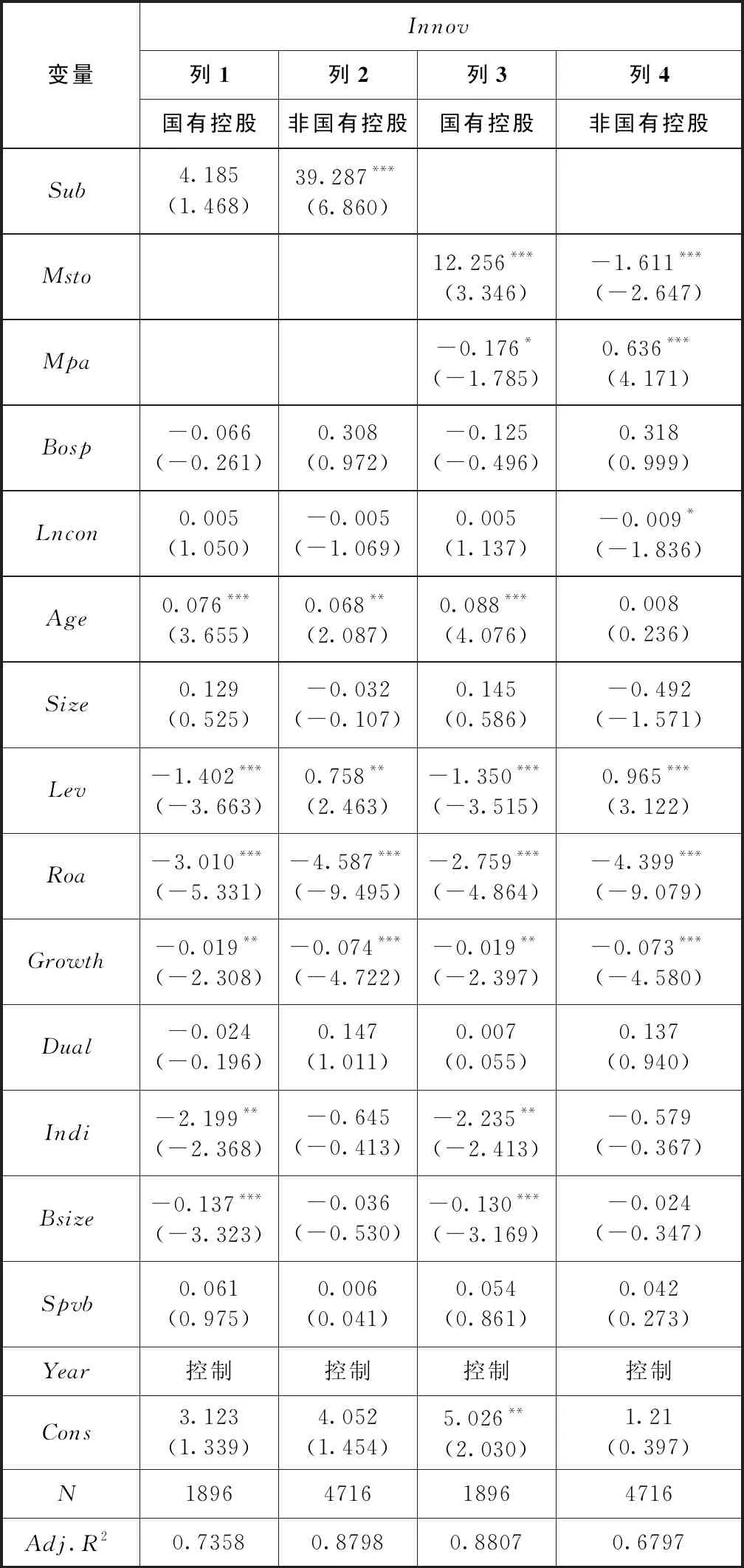

(1)政府补助对不同产权企业技术创新投入的影响。模型1检验了政府补助对不同产权企业技术创新投入的影响,检验结果见表4的列1和列2。列1检验政府补助对国有控股企业技术创新投入的影响,结果显示,政府补助对国有控股企业技术创新投入影响不显著 (β1=4.185),此检验结果与李玲等[40]基于国有企业样本的研究结论一致;列2检验政府补助对非国有控股企业技术创新投入的影响,结果显示,政府补助与非国有控股企业技术创新投入显著正相关 (β1=39.287,p<0.001),此检验结果与Oliviero[41]采用意大利制造业私有企业数据所得出的研究结论一致。西方经济学的流行观点认为,政府本身也有失灵问题,政府干预经常是无效的。针对这一点,斯蒂格利茨[42]提出了政府的经济职能理论,他认为政府失灵并不比市场失灵更糟,而且这种失灵是可以被缓解乃至消除的,通过采取适当的政策,政府干预可带来帕累托改进。本研究中,政府补助对国有控股企业技术创新投入的激励效应不显著,并不能由此说明政府干预失灵。本文认为,这种差异主要是由于不同产权企业本身治理结构、机制的差异所导致的。

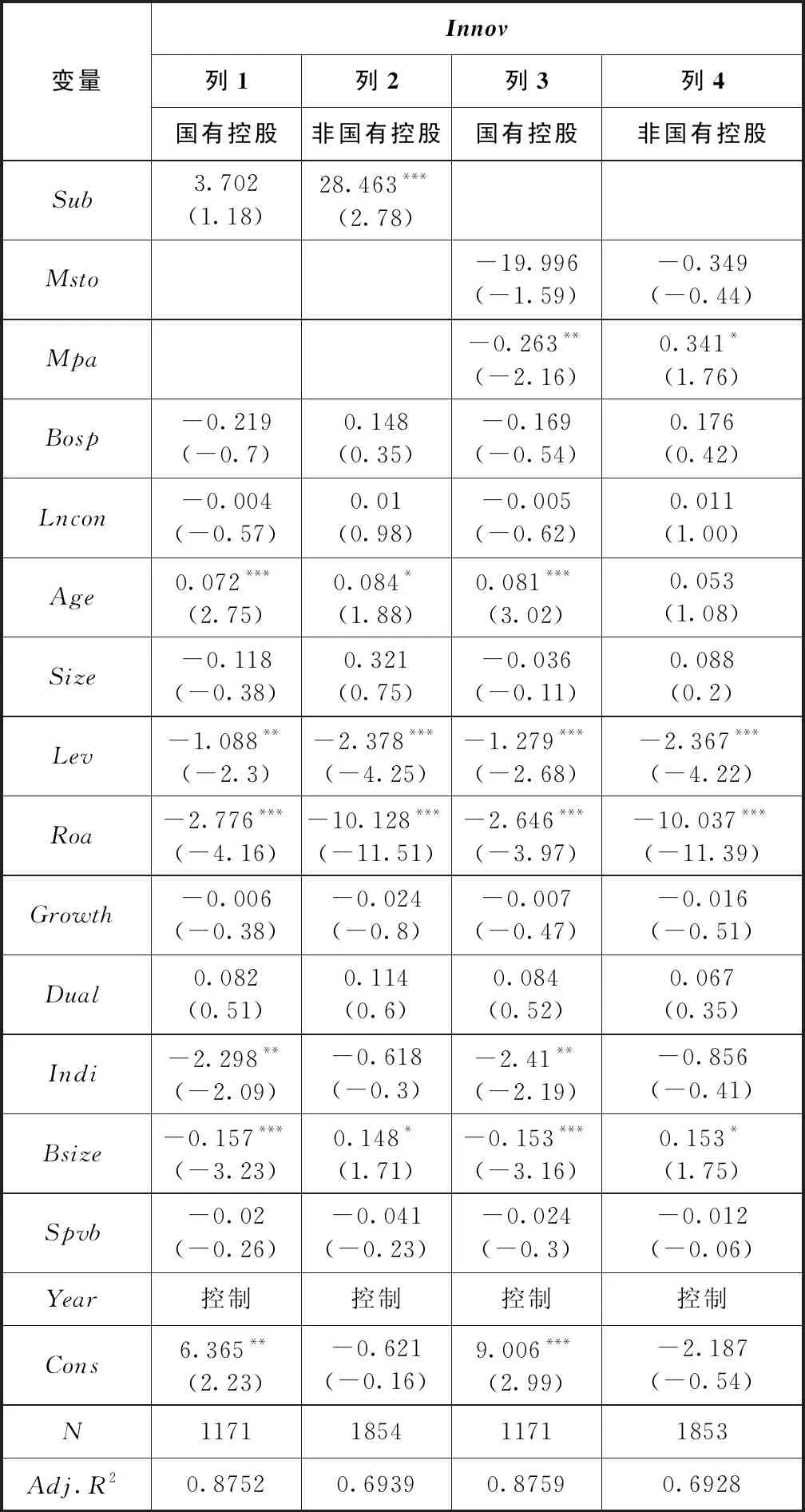

(2)股权激励对不同产权企业技术创新投入的影响。模型2的第一个解释变量检验了高管持股对不同产权性质企业技术创新投入的影响,检验结果见表4的列3和列4。列3检验了股权激励对国有控股企业技术创新投入的影响,结果表明,高管持股对国有控股企业技术创新投入具有显著促进作用 (β21=12.256,p<0.001);列4检验了高管持股对非国有控股企业技术创新投入的影响,结果表明,高管持股对非国有控股企业的技术创新投入具有显著抑制效应 (β21=-1.611,p<0.001)。此实证结果与王燕妮[43]对我国制造业的考察结论并不完全一致,王燕妮的研究表明,国有企业与非国有企业的股权激励均与技术创新投入正相关。检验结果验证了假设H2a、H2b。

表4 全样本回归结果

(3)薪酬激励对不同产权企业技术创新投入的影响。模型2第二个解释变量检验了高管薪酬对不同产权性质企业技术创新投入的影响,检验结果见表4的列3和列4。由列3回归结果可知,高管薪酬与国有控股企业技术创新投入负相关 (β22=-0.176,p<0.05),与非国有控股企业技术创新投入正相关 (β22=0.636,p<0.001)。此结论与李春涛等[44]利用世界银行在中国18个城市1483家制造业企业的调查数据基本一致,验证了假设H3a、H3b。Auh等[45]认为,薪酬激励机制不完善成为阻碍技术创新的关键诱因。然而,本文实证检验表明在制造业领域,高管薪酬既可形成激励效应,也可能发挥抑制效应,不可一概而论。

从控制变量看,针对国有控股企业,企业上市年龄越长、净资产收益和负债水平越低、独立董事人数越少、董事会规模越小,越能促进企业进行技术创新投入。而对于非国有控股企业,企业上市年龄越长越能激励企业进行技术创新投入。同时,企业资产负债率越高、净资产收益和企业销售收入增长越低,越能激发企业技术创新投入。

3.4 稳健性检验

本文从两个方面进行稳健性验证:①选择不同时间范围内的样本;②根据样本企业所在区域经济发展水平进行分组检验。

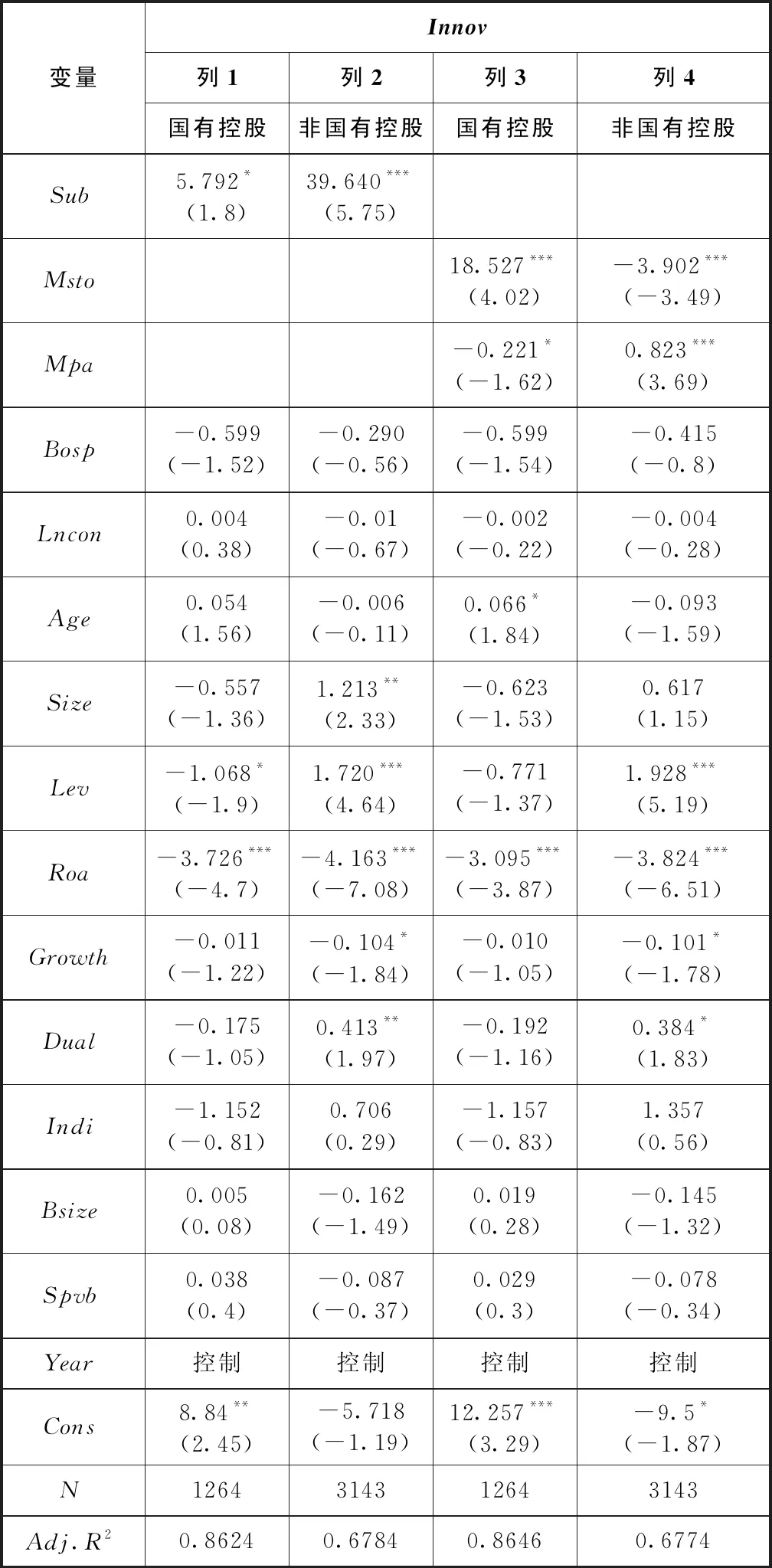

第一,选择不同时间范围内的样本。如前文所述,国企 “混改”的实质性推进始于2013年,由于 “混改”实施需要一定的时间周期,因此,有理由认为将数据向后延伸一期不会影响本文的总体结论。基于此,采用2014—2018年的数据再次估计模型,结果见表5。从检验结果来看,除了国有控股组中政府补助的显著性略有提升以外,其余样本组的结果维持了与表4一致的结果,总体上支持本文研究结果的稳健性。

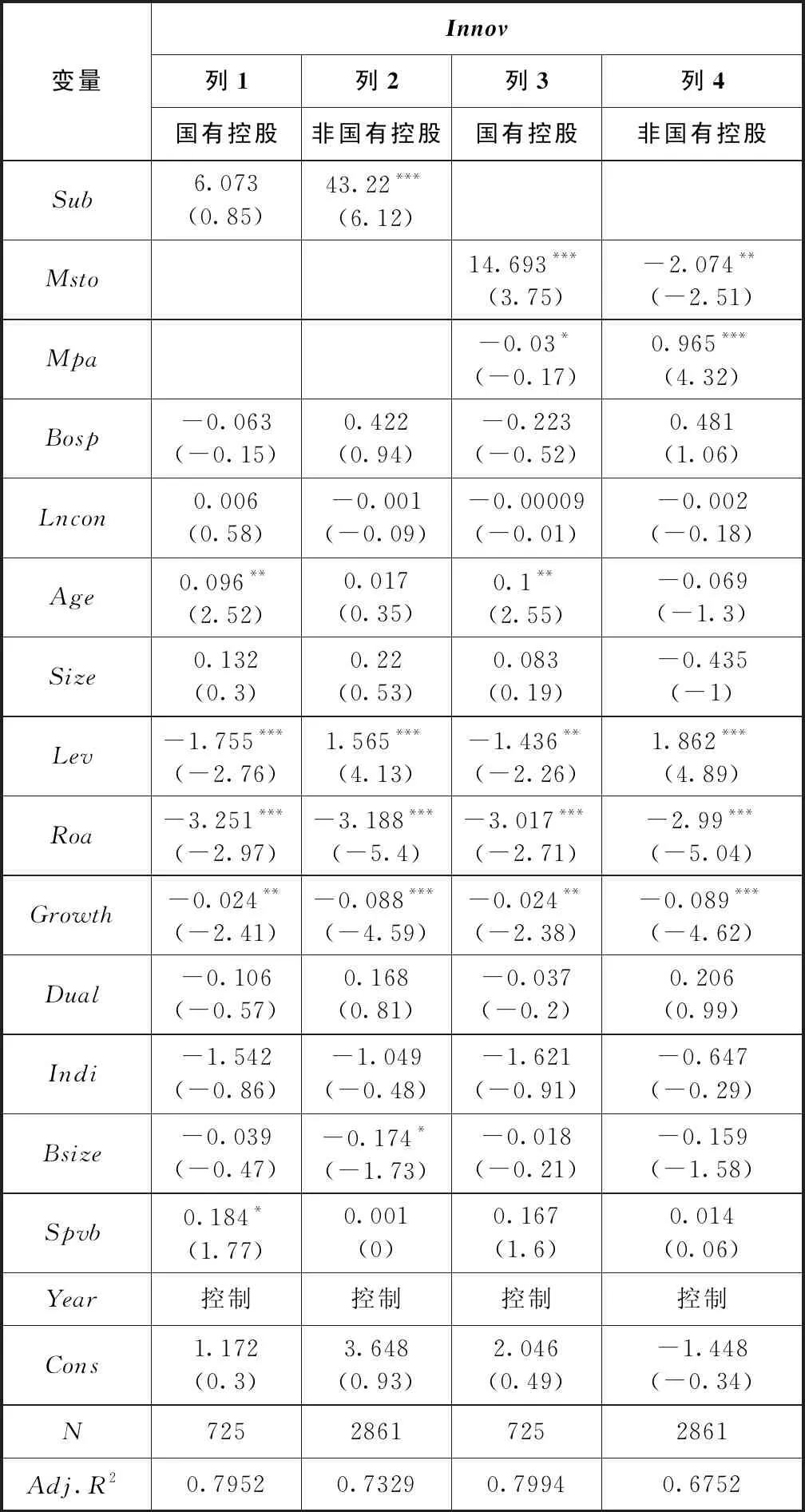

第二,按照样本所在区域经济发展程度进行分组检验。本文将样本企业划分为东部区域样本组 (包括北京、上海、广东、天津、江苏、浙江等省市)和中西部区域 (其他省市)样本组,并分组检验,检验结果见表6、表7。从检验结果可知,东部区域样本组检验结果与表4结果一致,表现出较好的稳健性。中西部区域样本组检验结果与表4的结果也基本一致,仅有高管股权激励指标显弱,其他指标总体上均表现稳健。

表5 不同时间范围的样本回归结果

表6 东部沿海样本组回归结果

4 结论与启示

基于2013—2018年制造业企业的面板数据,本文研究了政府补助和高管激励对制造业不同产权企业技术创新投入的影响,得出以下结论:政府补助对非国有控股企业的技术创新投入具有显著激励效应,而对国有控股企业的技术创新投入影响并不显著;高管持股对国有控股企业的创新投入具有 “挤入”效应,而对非国有控股企业的创新投入具有 “挤出”效应;高管薪酬对国有控股企业的创新投入产生抑制效应,而对非国有控股企业的创新投入起到促进作用。

表7 中西部样本组回归结果

根据本文研究结论,国家和政府对制造业企业实施创新激励,以及不同产权企业实施内部创新治理可借鉴以下办法:第一,优化政府资助政策,提升资助资金应用效率。实证检验表明,政府补助对非国有控股企业具有显著创新激励效应,而对国有控股企业的激励效应不显著。因此,政府在制定制造业创新资助政策时应充分考虑产权性质这一重要因素,适度加大对非国有控股企业的资助范围与力度,以激发非国有控股企业的自主创新动力,进而整体提升制造业的自主创新水平。第二,完善企业内部激励机制,提升企业经理人创新动力。实证结果表明,针对制造业上市企业经理人实施创新激励,须考虑企业的产权类型,权变地选择短期或中长期激励方式。针对国有控股制造业企业的经理人,应强化股权激励,适度弱化薪酬激励;对于非国有控股制造业公司的经理人,应强化薪酬激励,适度弱化股权激励。第三,进一步推进混合所有制改革,完善国有控股企业治理机制。实证结果表明,非国有控股企业的技术创新投资积极性显著高于国有控股企业,而国有控股企业的高管持股均值显著低于非国有控股企业,这反映出国有控股企业的治理仍有待进一步完善。国有控股企业应进一步推进治理结构与治理机制改革,建立并完善市场化治理机制,逐步革除 “行政化”治理桎梏,减少政府对国有控股企业的 “行政化”干预,通过产权及治理机制的改革,进一步激活国有控股企业的创新动力。