京津冀产业协同发展回顾及展望(2014—2020)

摘 要: 京津冀协同战略推出以来,从中央到地方各级政府制订和颁布了一系列旨在促进京津冀协同发展的政策,有序疏解了北京非首都功能,产业对接协作发展取得重大进展,京津冀三地产业定位和产业分工日益明晰。下一阶段促进京津冀产业协同发展,需要进一步完善和改进三地产业链,推动京津冀三地产业数字化转型,促进体制机制再创新,不断优化营商环境,完善政策体系提高政策施行效率。

关键词: 京津冀协同发展 产业协同 产业定位 产业分工

一、引言

2020年是京津冀协同发展6周年及中期目标节点之年,也是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年以及“十四五”规划编制之年。新冠疫情影响下,全球经济下滑严重,中美摩擦加剧,地缘政治局势紧张,我国产业发展面临外需紧缩、竞争加剧、不确定影响因素增多的严峻挑战,深刻影响着下一阶段京津冀产业协同发展。在这种背景下,对京津冀产业协同6年来的政策制定、战略实施、实践过程、成效进行梳理和研究,对下一阶段京津冀产业协同发展提出建议和展望具有重要意义。

二、顶层设计及战略实施

(一)战略决策

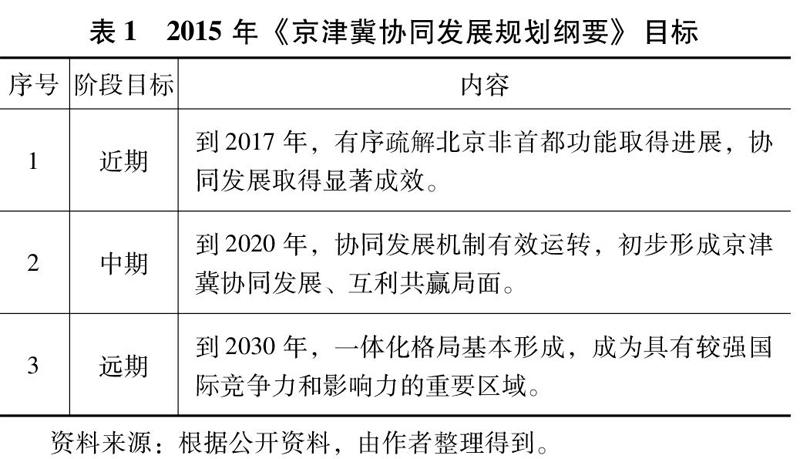

2014年2月,习近平总书记在北京发表重要讲话,全面深刻阐述了京津冀协同发展战略的重大意义、推进思路和重点任务,将京津冀协同发展上升到重大国家战略层面;2015年6月,中共中央、国务院印发《京津冀协同发展规划纲要》(以下简称《规划纲要》),设置了京津冀协同发展近期、中期和远期三个目标(见表1),确定了京津冀三地交通一体化、生态环境保护、产业工业是国民经济重要构成部分,是研发投入最多、技术创新最活跃、辐射带动力最强的产业部门。

升级转移为重点领域,以疏解北京非首都功能为京津冀协同战略的“牛鼻子”;2020年北京召开的“两会”上进一步强调“深入推进京津冀协同发展”的国家战略。京津冀三地交通一体化、生态环境保护、產业升级转移是京津冀协同发展重点领域,其中交通和环境保护为京津冀一体化的突破口,产业升级转移是京津冀协同发展的关键支撑和实体内容。通过产业协同发展,缓解人口资源环境压力、疏解非首都功能、解决北京“大城市病”,形成区域间产业合理布局,推动区域经济结构合理及产业转型升级,打造新的首都经济圈和环渤海经济圈。

(二)组织领导

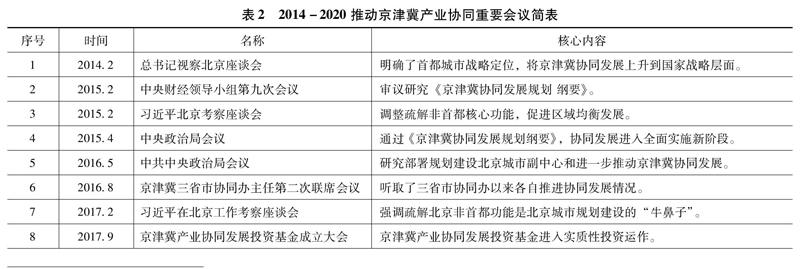

为推动京津冀产业协同发展,从中央、地方以及产业相关机构建立了严格的组织体系。在中央,成立了高规格的京津冀协同发展领导小组和专家咨询委员会,定期召开领导小组会议;在地方,建立了京、津、冀三省市领导小组办公室及专项小组办公室,实行定期会晤机制;在京津冀协同发展领导小组框架下,围绕产业协同发展,京、津、冀三省市发改委、经信委(局)、科委等相关委办局建立起专门负责京津冀协同发展的职能部门,不断将京津冀产业协同发展引向深入。表2是2014-2020期间推动京津冀产业协同的部分重要会议。

(三)体制机制创新

为打破资本、技术、产权、人才、劳动力等生产要素自由流动和优化配置的各种体制机制障碍,京津冀三地在体制机制方面进行了多项创新举措。比如在行政管理协同机制方面,坚持“统一规划、统一政策、统一标准、统一管控”:在环保产业,为推进区域大气、水、土壤协同治理,实现了规划、标准、监测和重污染天气应急响应“四个统一”;在医疗产业,三地医疗机构临床检验结果互认、医学影像检查资料共享全面深化;在产业人才建设方面,实施高层次人才服务绿卡制度,实现了人才职称资格互认互准;在企业管理机制方面,跨区域管理体制打破了京企外迁的政策壁垒,让企业省去了跨市转移的审批环节,留住了“北京身份”,去除了职工后顾之忧。

(四)政策保障

在政策保障方面,既有来自中央层面的一系列顶层设计,引导京津冀地区加快产业结构调整和产业转型升级,又有来自地方层面的对接政策;既有顶层设计产业协同政策,又有多种落实性产业政策;既有综合性产业协同政策,又有专项产业政策和配套支撑政策(见表3)。

二、实施成效(2014—2020年)

(一)有序疏解北京非首都功能成效显著

首都核心功能是全国“政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”。在产业领域,北京市通过“禁、关、控、转、调”5种方式来完成疏解非首都功能目标,如严格按照新增产业的禁止和限制目录,就地关停高污染、高耗能、高耗水企业;对不符合首都城市战略定位的劳动密集型、资源依赖型一般制造业实施整体转移,对高端产业中不具备比较优势的制造环节实施调整,主动在京津冀进行全产业链布局等。此外,大力发展新一代信息技术、集成电路、智能装备等战略性新兴高精尖产业。通过扎实开展“疏解整治促提升”专项行动,2014—2019年全市退出一般制造业企业3047家,疏解提升市场631个、物流中心122个,对于解决北京“大城市病”和疏解非首都功能起到了重大作用。

(二)京津冀产业对接协作发展取得重大进展

产业园区(基地)是承接产业转移、实现产业对接协作的主要载体。在天津,有临港、空港等9个国家新型工业化产业示范基地,有天津滨海一中关村科技园、天津-河北(涉县天铁)循环经济产业示范区、宁河京津合作示范区、武清京津产业新城、宝诋京津中关村科技城等承接载体。2015年以来,滨海新区共引进北京项目1699个,协议投资额39206亿元,其中,2018年共签约北京项目591个,协议投资额11556亿元,滨海—中关村科技园成为京津两地优势互补、良性互动的重要平台,重点聚焦新一代信息技术、生物与生命科技产业。在河北,有北京新机场临空经济区、曹妃甸区、渤海新区、正定新区、芦台·汉沽京津冀协同发展示范区、怀柔—丰宁产业园等11个省级重大承接平台,重点打造了北京-曹妃甸现代产业发展协同示范区北京-曹妃甸现代产业发展试验区是《北京市人民政府河北省人民政府共同打造曹妃甸协同发展示范区协议》提出的京冀两地共建合作重点区域,位于曹妃甸工业区北侧,规划用地面积100平方公里。、石家庄国际高端生物医药产业基地、张家口可再生能源示范区、北京-张北云计算产业中心、北京-沧州渤海新区生物医药产业园北京·沧州渤海新区生物医药产业园位于渤海新区核心区国家级临港经济技术开发区内,总规划面积15平方公里,主要用于承接北京医药产业转移,现已入驻京津冀地区医药企业63家,140余个项目落户,成为产业承接集聚化,异地监管协同化的范例。等一批优势产业集群,北京现代第四工厂落户沧州,成为京冀体量最大产业合作项目。

(三)京津冀三地产业定位和产业分工日益明晰

根据《规划纲要》,京津冀整体定位是“以首都为核心的世界级城市群、区域整体协同发展改革引领区、全国创新驱动经济增长新引擎、生态修复环境改善示范区”,为了更好推进京津冀三地协同发展,京、津、冀三地有不同的定位(见表3),区域整体定位体现了三省市“一盘棋”思路,突出了功能互补、错位发展、相辅相成。6年来,围绕区域定位,京津冀构建“一个中心、五区五带五链和若干特色基地”“一个中心、五区五带五链和若干特色基地”:建设一个科技创新中心(北京),以五区(北京中关村、天津滨海新区、唐山曹妃甸区、沧州沿海地区、张承(张家口、承德)地区为突破建设重要引擎,以“五带”(京津走廊高新技术及生产性服务业产业带、沿海临港产业带、沿京广线先进制造业产业带、沿京九线特色轻纺产业带、沿张承线绿色生态产业带)为支撑优化区域布局,以“五链”(汽车、新能源装备、智能终端、大数据和现代农业五大产业链)为特色形成区域优势,发展若干(N个)特色产业基地(具体是指围绕节能环保、医药、家具、食品、皮革等行业,形成区域品牌,建设具有全国影响力的行业技术创新中心、产品展示中心、信息集散中心(《京津冀产业转移指南》)。

北京围绕“科技创新中心”战略定位,以打造具有全球影响力的科技创新中心和战略性新兴产业策源地为目标,全力推动中关村科技园建设和区域内高精尖产业的发展。以中关村国[LL]家自主创新示范区为主体,围绕“三城一区”,重点提升创新能力,提升产业研发、设计、服务等功能,推进高端共性技术研发和关键核心部件研制,加快新一代信息技术、集成电路、医药健康、智能装备、新能源智能汽车、新材料等十大高精尖产业发展(见表5)。从科技创新中心建设看,2019年,每万人发明专利拥有量达132件,比上年增加20件。全市技术合同成交额增长149%,增速创近5年新高;规模以上工业中高技术制造业、战略性新兴产业增加值分别增长93%和55%,对工业增长的贡献率分别为747%和589%。

天津围绕“先进制造研发基地”的战略定位,重点构建结构优化、布局合理、特色鲜明的先进制造产业体系,在航空、装备制造、汽车制造等多个行业都形成了京津冀地区相关产业的重要配套环节。天津国家新型工业示范基地达到11家,在重点城市中位居第二位。滨海新区无人机产业聚集区、中欧先进制造产业园、高新区软件园等一批新兴产业基地成为全国先进制造研发基地建设的重要支撑。2019年,高技术制造业投资增长365%,快于全市投资226个百分点。规模以上工业中装备制造业带动作用增强,增加值占规模以上工335%,比上年提高07个百分点。

河北围绕“产业转型升级试验区”的战略定位,形成了“一区11园”布局,加速了京津研发、河北转化,通过转移承接京津航空航天、电子信息、汽车、高端装备等产业,加快发展先进制造业,实现产业转型升级。近几年,河北的第二产业优势明显,高技术制造业成长迅速。根据第四次经济普查,2018年末,河北高技术制造业法人单位07万家,占京津冀区域高技术制造业法人单位总量的527%,化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业中高技术制造业单位数量分别占京津冀区域的650%、641%和588%,采矿业和传统制造业,集聚程度相对较高,但集聚态势有所减缓,产业定位优化效果明显。

三、下一阶段京津冀产业协同发展的思考及建议

(一)完善和改进京津冀三地产业链

针对新冠疫情防控出现的产业方面问题,京津冀三地需进一步促进产业链深度融合,完善和优化产业链,补短板、强弱项,加大科技开发和科技成果转化,减少零部件、元器件、关键材料的进口依赖,增强自主自控能力。在推进三地产业协作方面,坚持产业转移与转型升级相统一,引导非首都功能有序转移,促进京津冀产业整体升级。

(二)推动京津冀三地产业数字化转型

数字化转型是制造业发展的必然趋势,是制造业提高产品质量和生产管理效率的重要途径,能够实现工业经济各种要素资源高效共互联互通,推动制造业融通发展。针对京津冀三地产业协同发展,建议建立三地制造业数字化转型试验区,实行统一政策,建立统一网络、平台、安全标准,推动京津冀三地制造业跨区域智能转型升级,使京津冀三地成为引领由中国制造向中国创造的先行区域和战略高地。

(三)体制机制再创新,进一步优化营商环境

为打破三地市场和跨行政区划壁垒,要进一步深化“放管服”改革,为产业转移和产业发展协同创造的更好的客观环境,从税收优惠、人才扶持、激励制度、基础设施建设等方面营造更好的营商环境,协调解决项目建设中的审批、土地、规划、环保等问题,市场资源要素能自由流动,强化企业市场主体地位,真正做到京津冀三地一盘棋的发展格局。

(四)完善政策体系,提高政策效率

针对一些政策精准度、可操作性、协同性、配套政策以及政策落实不力等问题,政策资源要向京津冀产业协同发展的关键环节、薄弱环节倾斜,引导生产要素向重点产业协同发展的薄弱环节、高端环节集聚,着力解决京津冀三地产业协同发展方面的难题。同时建立政策动态调整机制和退出机制,不断修订调整相关政策,以确保政策和实际挂钩,让政策更具针对性、前瞻性和引导性。

参考文献:

[1][ZK(#]京津冀协同发展领导小组办公室负责人就京津冀协同发展有关问题答记者问[N]人民日报,2015-08-24[2]石林京津冀地区产业转移与协同发展研究[J]当代经济管理,2015(5)[3]抓住新机遇打造新格局—京津冀三地负责人谈协同发展\[EB/OL\]\[2017-02-20\]http://newsxinhuanet com/politics/2017-02/20/c_1120497834htm[4][5]北京市发展改革委召开2019—2020年北京市推进京津冀协同发展工作会[N]北京市发展改革委网站[2020-01-09]

[6]京津冀产业转移重要文件:46个产业承接平台列表[N]前瞻产业研究院网[2018-04-27]https://fqianzhancom/yuanqu/detail/180427-3582dfb0html

[7]资深解读《关于加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》https://wwwsohucom/a/211964818_750860

[8]市发展改革委关于印发《天津市工业经济发展“十三五”规划》等23个市重点专项规划的通知[N]天津市发展和改革委员会网站http://fzggtjgovcn/zwgk/fzgh/zxgh/201706/t20170612shtml

[9]河北:精准承接京津产业做好高质量发展[N]长城网\[2020-03-17\]baijiahaobaiducom/s?id=1661402683629888971&wfr=spider&for=pc[ZK)]

[10][ZK(]李韶輝京津冀协同发展重点推进五方面工作[N]中国改革报,2017-02-20)]

(赵延文,北京市产业经济研究中心)