参孙的“空心人”形象探析

曹 凤

(南开大学 文学院,天津 300071)

希伯来人是犹太人的祖先,《士师记》是希伯来民族智慧的结晶,是具有特殊意义的神学、文学、哲学和历史典籍。参孙故事是其中的名篇,从成书之日到今天的千百年中一直是人们不断诠释与回味的经典。对参孙这一人物形象的分析外国学界取得了丰硕的成果:参孙被认为是武艺超群的克里斯马式的英雄和领袖[1]76;是一个悲剧人物[2]34;是一个处在非此即彼混乱状态的阈限人物[3]37;66;85;是一个患有反社会人格障碍病症的患者[4]11;是一个无法步入成熟的幼稚男孩[5]43-60;是一个野人[6]608-624,等等。中国学者则从宏观的角度考察了参孙形象在西方文学史上的变迁[7]53-57,也考察了《士师记》中的参孙和以此为原型而创作出来的诸多作品之间的关联[8]24-31。在对参孙形象的诸多研究之中,他的负面形象被放置在了显眼的位置,但造成其负面性格的内在心理机制却未能得到学者们深入的研究与探讨。本文将重点探讨参孙性格与形象中的“空心人”特征并尝试对造成这种性格形象的成因进行揭示。

中国读者对参孙的印象多半局限于其只不过是一位“难过美人关的英雄”,但记载于《士师记》十三至十六章中的具体故事远比这丰富与精彩。参孙出生于古代以色列民族十二支派之一的“但”支派,其母先是不孕,后在神使的宣告中受孕。还在母腹中的参孙就被规定了一生的使命与宿命,他将以“士师”的身份拯救以色列人出非利士人的手也将以“终身拿细耳人”的身份死去。成年后的参孙离开家乡琐拉来到非利士的城市亭拿,在这里他娶了一位非利士女子。在婚宴上,他利用自己杀狮取蜜的经历创作了一个谜语以期赢得与非利士人的赌局。但妻子的背叛导致了参孙的失败,所以他一气之下离开了妻子。冷静后的参孙想与妻子重归于好,却发现她已经被岳父重新许配。参孙怒火中烧,用火把捆住狐狸尾巴焚烧了非利士人的庄稼。随后,非利士人烧死了岳父和妻子,参孙接着又杀死了很多非利士人。为了躲避报复,参孙躲进了犹大族境内的山洞。在非利士人的威胁下,犹大族将捆绑着的参孙带到利希,在这里参孙用一根湿的驴腮骨杀死了一千非利士人。在这以后,参孙来到迦萨与一个妓女过夜,半夜躲过了非利士人的埋伏,并将迦萨城门拔起,扛着它走向了希伯仑山顶。随后,参孙来到非利士人与以色列人之间的边界地带——梭烈谷,在这里他爱上了被非利士人收买了的大利拉,经过大利拉四次的试探后参孙说出了自己大力的来源。于是参孙被剃掉了头发,剜去了眼睛,投进了监狱。在监狱里参孙由铁链紧锁,被迫做着奴隶和牲畜才做的苦工。最后,在非利士人的神庙中,参孙使用重新获得的力量推倒了支撑房子的两根巨柱后与敌人同归于尽,他的尸体被父兄运回家乡与列祖列宗同葬。

作为本文的核心概念,我们有必要对“空心人”(Hollow Man)下一个准确的定义。《空心人》原是托马斯·艾略特在1925年创作的诗歌,描写了现代人无聊、空虚、焦虑的精神状态。而在《空心的男人,奇怪的女人:士师记中的谜语、密码和他者性》 (Hollow Men, Strange Women: Riddles,Codes and Otherness in the Book of Judges)中,作者罗宾·贝克(Robin Baker)也使用了“空心人”的概念,不过在内涵与外延上与艾略特的“空心人”已经旨趣迥异。他所定义的“空心人”是指“那些不像士师的士师,是一个群体但又不是群体,他们选择信仰不是神的神,他们住在一个本是他们的、但又不能完全占有的土地上;是一群逐渐地但又宿命似地变得空心的人,他们的方向、道德和谦虚都纷纷破产,他们彼此之间变得生分,性情也暴烈”[9]1。在对以上两位学者的研究进行吸收的基础上,本文的“空心人”乃特指士师时代的以色列人,他们面对艰难的生存处境、频繁的族群交往和日益削弱的信仰而变得惶惶不可终日,对自身的民族认同和个体身份产生一种怀疑和不确定,以致于逐渐迷失在时代的洪流之中。对于参孙而言,其“空心人”的形象主要表现在其性格中的阈限性(liminality)。阈限一词乃指两种状态之间的过渡阶段,在这一阶段中,主体处在一种中间的位置上,奔走于一种存在状态与另一种存在状态之间。主体不属于任何一种既定的范畴,因而会表现出一种无所适从,以至于出现身份认知混乱,导致主体建构失败。此外,主体在迷茫之中会做出挑战社会既定秩序的行为,因而会给社会带来动荡,是影响社会安宁的不利因素之一。参孙便是如此,虽然他一直在不同的城市之间奔走、在不同的状态之间游离,但没有一种状态能够定义或定位他:他在以色列文化与外邦文化之间撕裂自身,在野人与文明人之间挣扎转换,在野外与内室之间艰难求存,也在平静与暴躁之间反复无常。

一、参孙作为“空心人”的具体表现

参孙的“空心人”形象主要表现为他在两种状态之间的无所适从、迷惘和惶恐。以下将对参孙的该形象作具体的阐述:

(一)徘徊于以色列文化与外邦文化之间

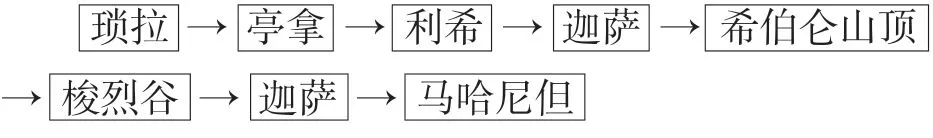

参孙出生在琐拉、成长在玛哈尼但、成亲于亭拿、招妓于迦萨、陷入情网于梭烈谷、命丧于迦萨、埋葬于玛哈尼但。参孙一生的活动轨迹如下所示:

以上的几个地名中,只有琐拉和马哈尼但是以色列人的城市,迦萨、亭拿是非利士人的城市,而剩下的地方归属不详或是两个民族之间的边界。“参孙一生的冒险活动都发生在非利士与以色列的边境上”[10]3。参孙穿梭于地方与地方之间,但从未曾在以上某个地点久久停留。除了领土边界的跨越,他还持续地跨越不同民族的界限。参孙似乎一直在寻找一个他一生都不曾真正拥有的东西——一个能让自己的身体与灵魂都可以安定下来的地方[3]1。参孙屡屡来到受异邦文化影响的区域和三次与非利士女子的情欲纠缠证明参孙对外邦文化深深的迷恋和对自身文化身份归属的不确定。“如果一个人不具备明确的身份定位,那么他生存在世界上就没有归属感”[11]55。作为士师时代的弱小民族,参孙的民族性屡屡受到外邦文化的干扰和消解。尽管对外邦文化显示出一种归属的渴望,但是 “参孙身上体现了在士非拉因为杂交而表现出的水土不服”[12]169。尽管参孙努力在不同的文化、地域和族群之间尝试寻找自己的归属与身份,但最终还是失败了。他既没有通过与非利士女人的情爱关系获得精神上的归属,反而在与她们的交往中收获了背叛与伤害,也没有在以色列族群中获得真正的身份认同。

(二)徘徊于自然与文明之间

自然与文明的对抗是参孙叙事的一道隐形主线。参孙外在形象中最突出的标志是一头从出生起就没有被剃刀碰过的长发。不仅如此,参孙还力大无穷,可以徒手撕裂雄狮和扛起城门,也能以一敌百,使敌人闻风丧胆。与狮子搏斗、利用狐狸尾巴焚烧非利士人的庄稼、住山洞、吃野蜜、喝泉水和利用驴腮骨当武器等等突出了参孙与自然的亲密关系。不仅如此,参孙还暴躁易怒、嗜血好战、冲动莽撞、浑身充满着野蛮气息。他的以上种种外在形象和性格特征常常被用来与《吉尔伽美什史诗》(The Epic of Gilgamesh)中的恩启都(Enkidu)进行对比以突出二者之间的关联性,参孙被认为是跟恩启都一样的野人。但是,参孙来到亭拿时,他进入的是婚宴、酒席、谜语、赌局等人类文明彰显的场合。随后参孙来到迦萨与妓女过夜,拆毁了分离自然与文明的城门。最后他来到梭烈谷,爱上了大利拉。在大利拉的前三次捆绑工具中,从青绳到新绳再到纬线体现了从自然到文明的转换,因为青绳是从动物内脏或者植物根茎直接转换过来的绳子,新绳是人们用农作物收割后的茎秆编织而成的,纬线则是妇女们用来编织衣物的材料[6]615-616。最后剃掉参孙长发的剃刀代表了当时人类文明的最高成就,谁拥有铁器谁就占据武力与经济的主动权。大利拉与参孙之间的张力是文明与自然的隐喻、象征了当时更加强大的非利士人与相对落后贫困的以色列人之间的紧张关系。

(三)徘徊于野外与内室之间

参孙一生停留过的城市虽然多达八个,但他并非真正生活在城市之中,反而大部分时间是生存于城市与城市之间的野外。参孙第一次被使者宣告出生就是发生在野外。他也是在琐拉与亭拿之间的野外杀死了狮子,又再次回到那里吃了蜂蜜。随后,参孙在野外杀死了非利士人以得到他们的衣服,接着又离开亭拿,经过荒野回到父亲家中。一段时间以后在得知妻子被重新婚配后,他又来到野外,利用狐狸尾巴夹着火把焚烧了非利士人的庄稼。在非利士人烧死妻子和岳父之后,他又来到野外杀死了非利士人、紧接着逃到野外的山洞中。随后,在野外的利希,他利用手中的驴腮骨杀死了一千非利士人。参孙最后的野外活动是扛着被他拔起的迦萨城门走向希伯仑山顶。相比较野外,无论是与亭拿妻子的婚宴、与迦萨妓女的交欢还是与大利拉的交锋都是发生在室内。对比两种活动模式会发现参孙更适合生存于野外。在野外,他是出色的战士,所向披靡,战无不胜。然而在室内,他却变成了受欺凌、被压制的弱者:在与亭拿女子的婚宴上被宾客嘲笑、随后被新婚妻子出卖;在大利拉的室内被试探、捆绑、压制,最终被剪掉了头发,失去了力量。

(四)徘徊于狂躁与平静之间

“耶和华的灵大大地感动参孙”(13:25;14:6;14:19;15:14)在文中共出现了四次。文中没有说明参孙第一次被灵感动后的结果,而第二次的后果是参孙杀死了雄狮,第三次是杀死了三十个非利士人,最后一次是杀死了一千个非利士人。由此可见,参孙受灵干预的程度越重他的力量就越大、所打败的对手也就越多。其实,耶和华的灵也“感动”过其他如俄陀聂、基甸和耶弗他等士师(3:10;6:34;11:29)。但通过仔细辨别便会发现,灵干预这四位士师的方式不尽相同:灵降至(is upon)俄陀聂和耶弗他的身上,覆盖(clothes)了基甸。然而对于参孙而言,灵却是折磨(trouble)和冲击(rush over)他[3]66。灵的这一作用导致参孙精神亢奋、易怒、冲动、暴躁、嗜血成性、漫游无边、难以安眠。如同罗伯特·阿尔特(Rober Alter)所描述的那样,耶和华的灵存在于参孙的大脑中就像木棒撞钟一般[13]47-56。随着灵作用的加强,参孙的精神受到的干扰越来越多,他出现了愈加严重的精神错乱现象:愤怒地杀死敌人、冲动地离开新婚妻子、莽撞地烧毁非利士人的庄稼、无厘头地扛起城门。这一系列行为凸显了参孙坐立不安、狂躁不已的形象——他似乎不曾拥有哪怕一刻精神的安宁和内心的平静。但是,这种情况在遇到大利拉后发生了根本的转变。当参孙告诉大利拉他大力的秘密就是将头发与纬线同织以后,参孙在文中第一次睡着了(16:14)。第二次入睡也是发生在与大利拉的交往之中,他枕着大利拉的膝盖睡着了,由于睡得深沉,竟然连头发被剃都毫无察觉(16:20)。参孙两次入睡均是与头发相关,而头发是参孙力量的来源、是耶和华临在的表现。头发的断裂表明耶和华灵对参孙精神干预的结束,耶和华灵的不在场方能使参孙的睡眠上场。在这之后,参孙被剜去双眼、投进监狱,再一次陷入狂躁与不安之中,直到死去。

二、参孙“空心”形成的原因

参孙本是肩负着民族希望的拯救者,但其后的种种表现突出了“空心人”的特征——惴惴不安、惶惶不可终日,迷恋外邦女子,痴迷外邦文化。这些特征暴露了参孙主体建构的失败,是对其自身文化身份认同的模糊性和矛盾性的具体表现。在参孙主体性形成的“镜像阶段”和“后镜像阶段”,应该承担起重要作用的母亲、父亲以及象征父亲均显示出无作用或者反作用,从而导致参孙未能从社会的自然状态进入到文化的符号秩序之中。

(一)“空心人”形成的家庭原因

“镜像时期”是主体成长中的一个重要阶段,标志着自我原型的正式降生。此间,成长主体与母亲形成一种想象性认同关系并认为自己是母亲身体的一部分。这种与母亲的想象性认同对个人的主体建构有正反两个作用:一方面,它为主体性的确立创造了条件,为象征父亲的引入提供了基础;另一方面,一旦这种认同不恰当,成长主人公的主体建构就会遭到阻碍。在这一阶段,母亲是影响个人主体建构的第一重镜像;成长主人公在心理之镜前审视自己,在母亲的目光中辨认自身。参孙的母亲并没有名字,只被称为“玛挪亚之妻”。“尽管没有被提供可以拥有名字的尊严,但是这位玛挪亚的妻子很快就会证明她决不可以被认为是无关紧要的存在”[14]473。参孙的母亲原先不能怀孕,“不能生育在古代近东社会里是一个女子最大的不幸”[15]170,她们被视为失去神恩的人。但参孙之母却并非如此,参孙的出生叙事“表面上是关于玛挪亚的故事,实则这位男性人物是由女性角色来引导的”[16]109。因为神的使者第一次是向参孙之母显现的。把神恩降在一个不能怀孕的妇女身上,暗示着参孙母亲有崇高的“属天和属灵”的地位与洞察力[17]275,也预示着参孙的一生都将与女人发生着紧密的联系。她在转告丈夫的时候除了传达神使者所说的“必怀孕生一个儿子,所以清酒浓酒都不可以喝,一切不洁之物也不可以吃”(13:7)之外,还自行增添了“从生到死都要作神的拿细耳人”的话,并故意删减了“不可用剃头刀剃他的头”。玛挪亚之妻的这些增减并不是无意之举,而是饱含深意。“从出胎到死都作拿细耳人”暗指参孙的结局、对“不可剃头”的绝口不提为后文参孙把神力来源于头发这样关乎身家性命的秘密轻易透露给大利拉埋下了伏笔。玛挪亚祈求神使者再次在他们面前显现,但神使者第二次依旧只对参孙之母现身——“妇人正坐在田间的时候,神的使者又到她那里”(13:9)。用在参孙之母身上的动词有以下几个:第一,“说”。第一次对丈夫转述“说”神使者对参孙出生的宣告;第二次跑回去对丈夫“说”神使者的田野现身;第三次安慰受惊的丈夫“说”“耶和华若要杀我们,必不从我们手里收纳燔祭和素祭,也不将这一切事指示我们,今日也不将这些话告诉我们”(13:23)。第二,“跑”。这个动作不禁让人联想到《创世记》中利百加和拉结“跑”回去告诉家人她们见到了老仆人和雅各这些遥远的民族集体回忆。通过“跑”这个动作,利百加和拉结兴奋的心情与主动的性格形象跃然纸上。在古代以色列人以男权为主的社会里,两位女族长以自己的聪慧与智谋在有限的空间里彰显了独特的女性力量。如利百加为了让自己喜爱的次子雅各获得长子继承权而出主意欺骗老眼昏花的以撒(《创世记》27:5—46),又如拉结在随雅各离开父家时用计偷走了拉班的神像(创31:22—35)。第三,“看”。参孙之母“看见”一个男人的“相貌如神使者的相貌,甚是可畏”(13:6)。在《希伯来圣经》中参孙之母是这一类型叙事中唯一“看见”神使者相貌的女人,她的特殊性由此可见。第四,“取名”。亚伯拉罕为以撒取名,以撒和利百加为以扫与雅各取名,拉结为约瑟取名,哈拿为撒母耳取名;“以撒”的意思是“笑”、“以扫”是“毛”、“雅各”是“抓住”、“约瑟”是“增添”、“撒母耳”是“从耶和华那里求来的”。他们的名字都暗含着主人公出生之前或者出生当时的故事,而唯有参孙的名字与众不同。他的名字暗含“太阳”的意思,似乎与埃及的太阳神崇拜有着密切联系。通过以上几个动作的描述,参孙之母的性格特征便已十分明显——有见识、聪慧、主动、沉着。

参孙之母比参孙之父更加睿智、冷静、她“知道”参孙一生的使命和宿命,深谙欺骗之道,表现出对丈夫的强势与辖制,导致自己成为强势母亲。强势母亲妄图代替父亲行使家庭权力,侵凌成长主体的独立个性,是阻碍主人公成长的“小他者”。如果主人公在这样强势镜像下形塑自我,无疑只能丧失本真,得到分裂矛盾的自我。成长主体会在很长一段时间里处于对母亲镜像既想超越又难以割舍的矛盾状态中,他一方面意识到母亲镜像式认同可能给自我带来的不利,另一方面又无法完全摆脱母亲的情感辖制。根据约翰· 怀廷(John Whiting) 的“心因性理论”(psychogenic theory),一个男孩如果想要获得准确的身份定位,那么他原始的身份定位必须要让位于新的身份定位。但是,任何与母亲关系过于亲密的男孩都会出现性别身份转换的困难,导致自己的身份定位出现混乱[18]212。参孙与母亲之间复杂的亲子关系即是如此。在亭拿娶妻的叙事中,参孙对妻子这样说到“连我父母我都没有告诉,岂可告诉你呢”(14:16)。参孙与母亲非比寻常的亲密关系还表现在参孙与大利拉的关系之中。被剃掉头发的参孙枕着大利拉膝盖睡觉的场景仿佛描述了一幅新生儿与母亲之间亲密的画面,“参孙在被剃掉头发之后才得以重生”[19]57。参孙对强势女人爱恨交织的复杂情感表现在他与这三个女人的交往之中。她们均表现出对参孙在身体、情感上的辖制与碾压。在与女人力量的博弈中参孙往往是不战而败的,女人们眼泪的磋磨、性的诱惑和爱的网罗是他的软肋[20]50。巴尔(Bal)从心理分析角度认为参孙想要在与其他女人的性寻求过程中从母亲的权力下解放自身[21]201-204。可悲的是,试图挣脱母亲辖制的参孙却掉进由三位非利士女人构成的另一种辖制之中。她们具有“属地的和毁灭性”的力量[17]75:亭拿女子有外在美的力量、迦萨妓女有性欲的力量、梭烈谷大利拉有情爱的力量,这些都是一种危险而又诱惑的力量,让参孙对她们又爱又恨、欲罢不能。与三个女人的情感纠葛表明了参孙对强势女人既偏爱又逃避的矛盾心理,这是母亲对参孙在女人选择方面造成的深刻影响。强势母亲与强势情人共同的夹击让参孙的“空心病”进一步加重了。

参孙父亲玛挪亚在家庭中的权威受到了参孙母亲的挑战,他被动的角色形象是在与妻子的对比中显现出来的:神的使者拒绝回答他提出的问题、“拒绝与他有筵席上的交通”[17]273,拒绝告知神自己的名字,拒绝透露任何有关即将出生的小参孙的信息,这些信息的阻塞导致玛挪亚不知如何为儿子的出生做准备。玛挪亚一再坚持询问得到的只有一句回答——“我已经告诉了你的妻子,你去问她吧”。“神是故意疏远玛挪亚的”[17]273。“镜像阶段”的父亲本应该扮演着强有力的角色,作为在俄底浦斯情结时期对婴儿进行“阉割”的实施者,他对婴幼儿是否能够接受象征父亲所代表的法规起到关键性的作用,强大的父亲会强迫儿童割裂与母亲的想象性认同。父亲的出现理应有助于幼儿参孙的主体意识进一步建立,但是软弱、被动的玛挪亚在面对参孙与母亲坚固的纽带时是无能为力的。至此,参孙主体建构的第二次希望落空了。

(二)“空心人”形成的政治原因

成长主人公参孙面对的“大他者”,即出生及成长的古代以色列社会正处于“没有王,各人任意而行”(21:25)的士师时代。士师时代介于摩西——约书亚时期与王朝时期之间,约为公元前1250年到1000年的二、三百年间,学界称之为以色列历史的“阈限时期”(liminal stage)。此时的古代近东地区也是权力交错和过渡的时期。埃及法老拉美西斯三世于公元前1155年去世,他的死亡导致埃及放松了对古代巴勒斯坦地区的控制。权力抽离的埃及、羽翼未丰的亚述和民族领导人约书亚的离世造成了以色列整个民族权力的“去中心化”(decentralized)。换言之,民族权力无法集中在一个人或者一群人手里,只能停留在部族层面。不幸的是,部族权力也被部落之间的战争给削弱了[22]207。所以,古代以色列未能组建成一个国家、一个政治实体,只能形成一个松散的部落联盟,被称为酋帮联盟(Association of Chiefdoms)。联盟依赖于“近邻同盟制”(amphictyony)来组织群体[23]126。部落之间的共同点只是信仰上的同一性——信仰耶和华神。但是,随着各部族之间在地理位置上的分散和政治上的分裂,部族之间剑拔弩张的关系日益显著[22]207。家庭和宗族仍然是最主要的社会结构单位[23]126。与以色列截然不同的是,迦南的其他民族此时已经建立起了政治制度比较完善的城邦国家,是一种与以色列部落权利自下而上完全不同的自上而下的政治实体,其中最强大的非利士是由五个城邦(迦萨、亚实突、亚实基伦、以革伦、迦特)紧密联合在一起的经济、政治利益集团共同体[24]168-170。

在参孙叙事中,我们看到他总是单枪匹马、像一个游侠一样与非利士人周旋;而非利士人出现时却总以群体为单位。比如参孙的十二位非利士伴郎、非利士的妻子和岳父一家、利希山上的一千非利士人、说服大利拉套取参孙大力秘密的五位非利士首领和大衮庙中的非利士群众。当然,个体参孙与群体非利士人之间强烈的对比一方面旨在突出参孙在耶和华助力下以少胜多的英雄奇迹。但另一方面也鲜明地展现了以色列零散的部落组织结构的现实。以色列人以群体形象出现的次数只有三次,第一次是参孙的父母同时出现在出生叙事中,但正如上文所陈述的那样,其父母之间也存在着巨大的分歧与裂痕。第二次是参孙为躲避非利士人的报复而藏匿在犹大境内的山洞中,犹大族不仅没有为支派兄弟提供庇护,反而将其捆绑交由非利士人处理,这显然是一种放弃同胞以求自保的懦弱行径。第三次乃是在参孙死后,其父和其弟兄都到迦萨去取他的尸骨。前两次的以色列人群体不仅没有为参孙提供家庭或者家族的保护,反而为参孙的成长与安全带来了不利的威胁。而最后一次群体的出现也只是在参孙完成了打击非利士人的任务以后才获得的奖励。面对强大的城邦国家,部落联盟的劣势就显现了出来,参孙作为弱势一方也曾经试图通过迎娶非利士女子、招妓迦萨妓女和爱上梭烈谷大利拉来融入对方强大的社会之中,但三段恋情的失败结局一步一步摧毁了参孙的自尊与自信,使参孙的“空心病”较之前更严重了。

(三)“空心人”形成的经济原因

以色列民族在士师时代定居在古代迦南,具体地理范围包括巴勒斯坦以及北边的黎巴嫩和叙利亚西南部这三块地方。它地处新月形肥沃地带的西端,虽然是“流着奶和蜜之地”,但该地区有常年积雪的崇山峻岭——赫蒙山脉,也有世界最低的洼地——死海,气候常变,雨量不足,每几年就要发生一次饥荒[24]3。其实,迦南适宜人类居住的地方不多,从北边的但城到南边的别是巴只有220公里,从西部地中海东岸到东部约旦河和死海沿岸的东西跨度也只有80公里。在这南北东西之间,总的来说,北部的地形比较适宜居住,南部主要是人迹罕至的沙漠地带[25]7。近年来,依托于考古学方面的进步,学者对以色列在铜器时代晚期和铁器时代早期的定居情况有了一定的了解。此时的以色列人聚居在中央山地的一个小山村里、这个山村未加设防,暴露在易被攻击之中。“以色列之前如闪电般对迦南的征服遭遇到了反扑,以色列人发现自己被赶到(或者有可能是和平迁徙到了)更加具备防御功能的高地”[23]206。这些聚居点的特点是家庭的、家务的,不是对外的、公共的,这里堆砌着一些建筑物和简单实用的陶器。然而,从挖掘出的两色陶瓷制品上的图案来看,非利士人居住在城市之中[26]167-198。他们的定居点具有坚固的防守,同时具备公共与家庭建筑,金属工业发达,庆典传统丰富[27]29-31。以色列民族正在经历游牧半游牧到铁器农耕的转变之中,而迦南当地的民族已经在稳定的农耕生活中发展了坚实的经济基础。另外,冶金技术的垄断使得城市的非利士比乡村的以色列更具技术优势。

通过文本细读,我们发现参孙之父是属于“但族”而不是“但支派”。究其原因可能是因为此时但支派的大部分人已经向北迁移了,他们已经征服了拉忆,并将此地改名为但城(18:1-31)。但仍然有部分家族还居住在琐拉和以实陶附近。对于但支派向北迁徙的原因学界还没有定论。原因之一可能是他们从未真正拥有在《约书亚记》中划分的土地。土地分而未得可能由于北边的以法莲、南边的犹大、东面的便雅悯等强大支派的挤压,也有可能是外族的侵占。作为一个弱小支派,但支派只能在夹缝中求生存。原因之二有可能与当时的经济模式有关。如前文所述,以色列人进入迦南时还保留着游牧半游牧的生产生活方式。参孙不断在各个地点之间穿梭,有可能正是在寻找合适的放牧点。在文本中有几处描述让人不解,为什么与亭拿女子的婚礼是在女方家里举行的?为什么结婚后新婚妻子仍然住在岳父家,而不跟随参孙生活,参孙只是按时去探望呢?巴尔认为参孙与亭拿女子的婚姻属于“妻子住岳父家的婚姻”(“patrilocal marriage”)。如前所述,士师时代的以色列人大多以放牧为生,刚刚成年的参孙应该也过着游牧生活,没有固定的家宅,帐篷是他移动的家。参孙成长的马哈尼但也有“但族的营帐”的意思。另外一个证明参孙过着游牧生活的证据是当他去看望妻子时,他带的是一头羊羔。羊羔是游牧经济的代表,而根据考古证据,此时的非利士人已经开始养殖家畜,他们主要的肉食乃是猪肉。另外,从文中参孙焚烧非利士人大片的庄稼来看,此时的非利士人已经开始进行相当规模的农业耕作,并且通过农耕生产积累了大量的物质财富。除此之外,婚宴上热闹的酒席、迦萨高大的城门、大利拉多个房间的住所和房间内的织布机都更进一步证明了非利士人强大的经济实力。另外一组物质方面的对比来自于双方使用的武器和所服用的食物。参孙使用的是直接从动物身上取下的驴腮骨而非利士人用来最终打败参孙的却是铁质的剃刀。参孙食用的是直接来自于动物的蜂蜜而非利士人已经能够畅快地饮用由葡萄酿造出来的美酒。在游牧文化与农耕文化的较量中,参孙迷失在了非利士人所创造出来的物质之中,进而迷恋非利士女子,被她们更加妖艳的装扮所吸引,因为更好的经济生产必将带来更加美艳的衣物、饰品和粉脂。非利士人为了避免拿出十二件衣服作为赌约而威胁亭拿女子说出参孙谜语的答案,亭拿女子不堪威胁最终给出了谜底。参孙与以为男人提供性服务而获利的妓女间的关系也充斥着金钱的味道。深爱的大利拉也因为五个首领各自承诺的一千一百舍克勒银子而使用诡计让参孙的秘密暴露在外。对参孙与三个女人充斥着金钱的关系的刻画再次表明了参孙作为经济弱势一方在面对物质上高出一等的非利士人时是多么地无力与被动。至此,参孙再一次被无情地伤害,他的心越发空了起来。

(四)“空心人”形成的文化原因

《士师记》中共出现了七次的“以色列又行上帝眼里看为恶的事”。“恶的事”指的是以色列信仰的驳杂以及对外邦文化侵入的安然接受。历经三十八年旷野流浪和七年迦南战争的以色列人终于踏上了“应许之地”。在约书亚领导的征服战争中以色列取得了相当大的成绩,但不完全的征服也是显而易见的。“以色列人未能占领沿海平原和以斯得伦平原。同时迦南人的飞地仍保留在山中,如耶路撒冷(1:21),这些飞地直到大卫时期才被夺得(《撒母耳记下》5:6-10)”[28]153。以色列人不得不与迦南人杂居,在参孙的故事中,甚至与外族人通婚。由混杂居住发展到生活上互相同化、宗教上互相影响是历史的真相。迦南人尤其信仰生殖神巴力(Baal)和亚斯他录(Ashtaroth),对他们的崇拜突出了性欲的特点。信徒们认为凡间男女的性交会激发天神们的性爱,天神们的性交能使土地有更多的产出,从而使来年获得更大的丰收。由此可见,迦南当地人的宗教信仰强调现实的享受而不是精神的寄托。面对迦南地丰富的物产、稳定的生活、高级的文化和妖艳的女子,以色列人情难自禁地与迦南人开始了互为影响的密切关系。这种关系的亲密与互动远远超过了“我族”与“他族”之间泾渭分明的边界。此番景象很像《诗篇》14:2-3的描述——“耶和华从天上垂看世人,要看有明白的没有,有求神的没有。他们都偏离正路,一同变为污秽;并没有行善的,连一个都没有。”在与迦南人的日常交往与文化族群身份的碰撞之中,摩西律法和耶和华宗教信仰受到挑战,跨族婚姻禁忌得以破除,以色列的民族性遭遇危机。“信仰上的混合主义体现出多元性的意识形态间的复杂关系,耶和华神与其他信仰之间或表现为激烈的对抗,或表现为彼此的融合”[29]185。宗教上对耶和华的背离导致心灵上已经慢慢对压迫顺从,不再学会呼求。在参孙故事的四章中没有出现一次以色列民向神呼求的记载,“因为以色列人已经接纳了既成事实,不以欺压为欺压,他们已经成了非利士人的顺民。在《士师记》的开头那种誓要征服敌人的决心没有了,不但如此,他们反过来被敌人完全征服了”[17]271-272。他们不再认为“迦南人与迦南宗教是在对自我身份言说中构建起来的‘他者’;不再确定外邦神是与以色列人的排他性上帝而建构起来的‘他神’”[23]135;不再顾及多神论的、自然宗教的迦南宗教与一神论的、历史宗教的耶和华信仰的截然对立。“在意识形态上,传统的迦南文化对以色列的影响波及几个世纪之久”[30]79。以色列部落联盟内部以摩西律法为代表的社会法规受到撼动,以色列人整体的民族身份遭受考验。

在出生叙事中,神使者预言参孙将会成为士师和拿细耳人。拿细耳人是那些为了更好地供奉神,主动与世人区分出来的一群人,他们远离酒水、不剪头发、不碰死尸。但参孙的行为完全违背了以上的准则。他不仅杀人如麻,饮酒欢乐,甚至连标志性的头发也被剪了去,而头发的断裂象征着与神的约定的结束。参孙还不顾父母反对与非利士女子缔结了婚姻。另外,参孙的宗教虔诚只表现在他有需要的时候,而不是在平时的行动与思想之中。他在利希需要喝水才祷告,在监狱中需要力量帮助他报非利士人剜眼睛的私仇时才恳求。从大的宗教图景来看,此时耶和华信仰的敬拜场所仍是会幕,既没有神庙也没有圣殿。而非利士人的神大衮已经“居住”在了专门的神庙之中。面对纷繁的族群交往,自身民族文化薄弱的向心力和自身民族信仰的不纯洁让内心本就不够坚定的参孙陷入了自卑与分裂之中。至此,参孙主体建构的第三次希望,也是最重要的、最后的希望落空了。

三、结语

在小家庭内部受到强势母亲情感上的辖制、弱势父亲管教上的放任,在社会中面对非利士人更高级的政治组织、更发达的物质文化和更加务实的宗教信仰,参孙表现出了虚空、自卑和茫然。他试图通过与非利士女人的情爱交往来实现自我找寻与自我认同。但三个女人的背叛和本民族在经济上的困境、在政治上的不成熟和在文化上的不纯粹让参孙自我建构的希望一次又一次地落空了。由此可见,参孙的悲剧乃是家庭与社会合谋戕害的结果,他的“空心人”形象乃是时代整体空心的一个缩影。参孙悲剧给我们带来的启示可以是这样的:建构主体是一个痛苦与漫长的过程,这个历程充斥着分裂、阉割、斗争与死亡。只有在家庭、社会的合力之下,成长主体才能成功完成身份建构,成长为一个内心丰富的“实心人”。

注:

本文所引《士师记》汉语译文皆出自《圣经》和合本(南京:中国基督教协会,2019)。

——大利侗寨