山东省4A级以上旅游景区的空间分布及其影响因素分析

王 敏 刘淑敏 陈国忠 孙文秀 王彦颖

(1. 齐鲁师范学院 历史与社会发展学院,山东 济南 250200;2. 山东师范大学 地理与环境学院,山东 济南 250300;3.山东旅游职业学院,山东 济南 250200)

旅游景区是区域旅游经济发展的基础,作为旅游供给载体和产业链的核心环节,其空间分布影响区域旅游战略决策[1]137-140。为发展旅游经济,原国家旅游局在2002年颁布了《A级景区评定标准》,此后,市场重视旅游景区等级申报,游客认可旅游景区等级评定,高级别旅游景区成为吸引国内外游客的“金字招牌”[2]193-200。在所有等级的旅游景区中,4A级以上旅游景区全面代表了区域旅游业的发展水平,对地方开拓旅游市场和游客出行均具有明确的指示引导作用[3]713-716+720。

景区分布及其影响因素一直是旅游地理学和旅游规划领域关注的焦点,国内外很多学者对此进行了深入研究,研究方法也日趋成熟。国外缺少旅游景区等级的划分,国外学者的研究主要集中在旅游资源评价[4]365-375、旅游市场营销与规划[5]89-98[6]95-102、旅游需求预测[7]1453-1462[8]35-44、游客行为[9]978-981[10]277-286、目的地营销与管理[11]358-370等方面,旅游资源或旅游景区空间演变的研究相对较少。国内的研究区域以大中尺度为主,如袁诚分析了全国5A景区的分布特征[12]74-79,吴必虎和李鹏分别研究了全国首批4A级景区[13]1-5和全国3A级以上旅游景区的空间分布及演化[14]1883-1891,王洪桥对东北地区A级旅游景区分布与演化特征进行分析[15]92-100。国内研究内容主要集中在旅游景区的空间分布及影响因素[16]31-36、空间格局的演化特征及影响因素[17]381-368,研究方法以最邻近指数、基尼系数、核密度分析、重心转移为主,如程海峰等采用最邻近指数、连接度、通达性、紧密度等方法探讨了池州市A级旅游景区空间结构[18]1275-1280,吴清等采用核密度、网格维数分析、空间自相关分析等方法研究了湖南省A级旅游景区空间格局[2]193-200,探讨其高密度区对周边区域的辐射效应。

山东省位于华东地区的最北端,人口众多,东部临海,自然和人文旅游资源优势独特,截止2018年底,4A级以上旅游景区共235家,在全国省级单位中位居第一。自上世纪90年代形成“一山一水一圣人”的旅游线路到本世纪初建设“好客山东”文化旅游品牌,山东省具备了旅游业发展的基础条件,近年来又以弘扬儒家文化为核心,推出十大文化旅游目的地,在全国影响力进一步增强。但就目前来说,山东省旅游业的发展仍存在一些限制性问题,如产业升级缓慢、产业结构有待优化、产业基础薄弱、旅游产品吸引力不足等,这些均可以通过旅游景区的空间优化进行解决。因此,本文利用ArcGIS10.2空间分析技术分析山东省4A级以上旅游景区的空间格局,探究这种分布形成的影响因素,以期为山东省旅游资源的可持续利用和旅游业的健康发展提供有力的理论支撑。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本研究旅游景区名单来源于山东省文化和旅游厅官方网站提供的《山东省A级景区名录》,然后根据山东16地市旅游政务网等相关网站进行核对确认,对有争议的数据进行电话访问,进一步整理确认后作为有效的数据来源。景点的经纬度坐标统一选取景区售票处,通过在线经纬网查询进行定位。

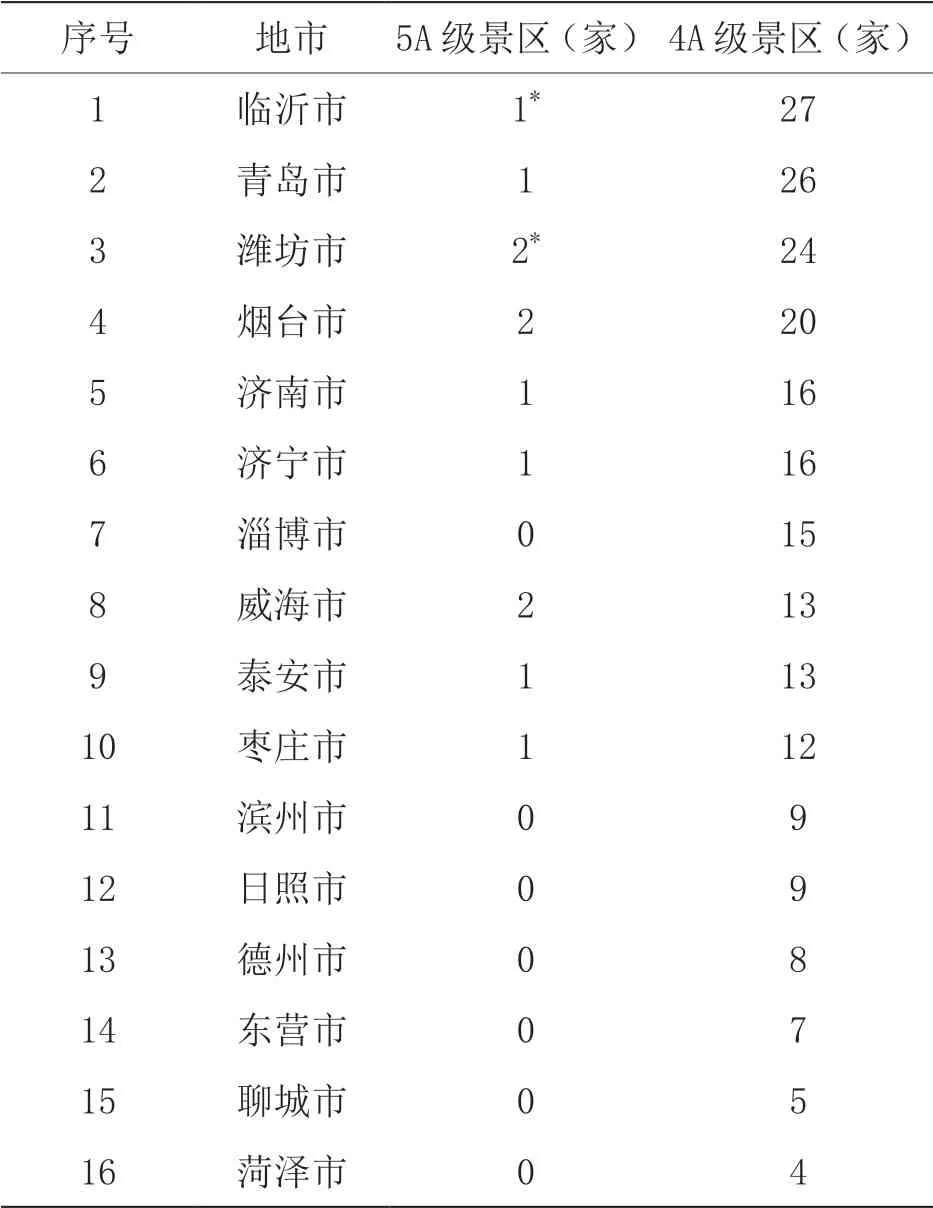

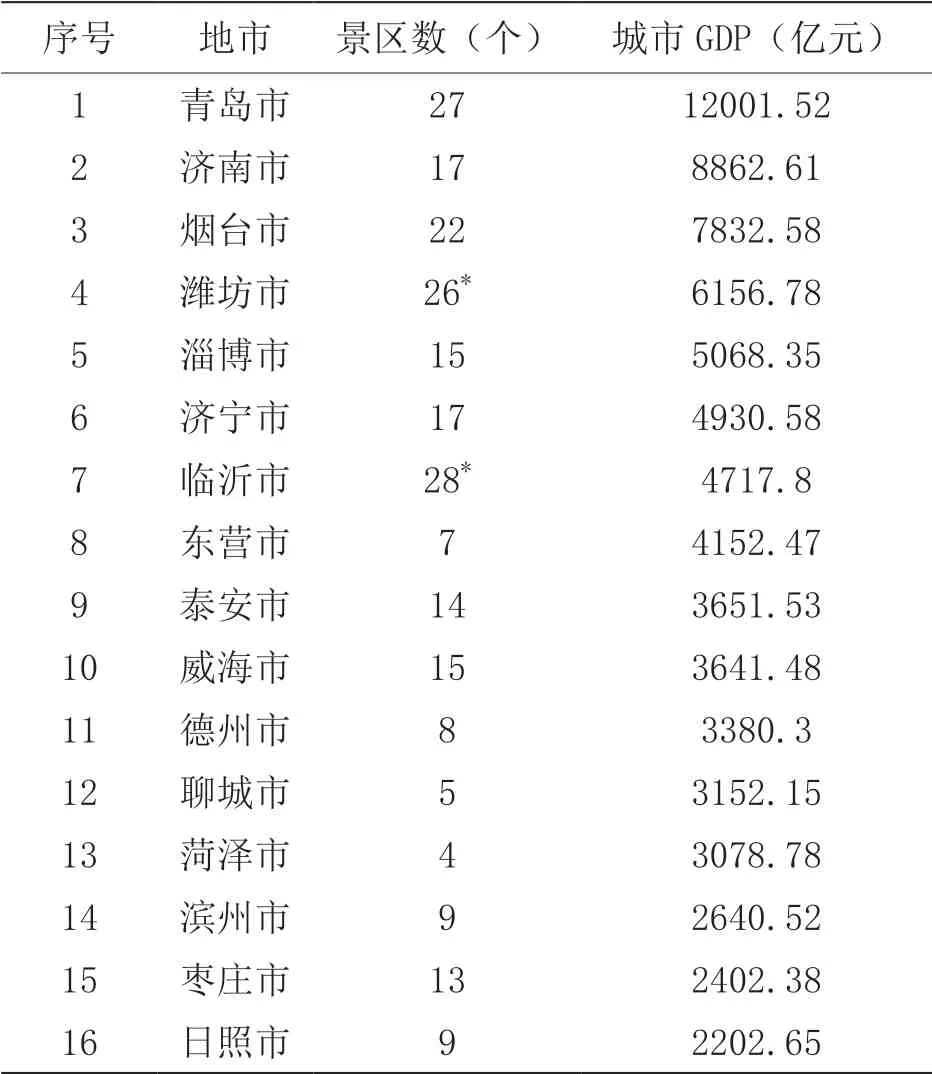

截止2018年12月,山东省共有5A级景区11家,4A级景区224家。莱芜市2018年并入省会济南市成为莱芜区和钢城区,所以在数据整理时,不再以莱芜市为单独的地级市,而是以山东省16个地级市为基准进行分类。山东省各地市4A级以上旅游景区数量如表1所示,旅游景区分布如图1所示。

表1 山东省各地市4A级以上旅游景区数量

图1 山东省4A级以上旅游景区空间分布图

(二)主要研究方法

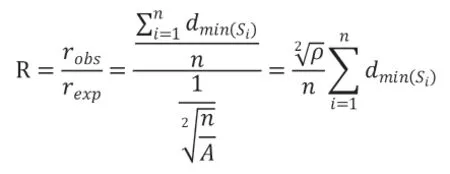

1.最邻近指数

最邻近指数是以完全随机模式(CSR)作为比较标准,得出点空间分布特征,即比较实际最邻近距离与理论最邻近距离的值,实际最邻近距离小于随机分布的最邻近距离,则点趋于空间集聚分布,反之,则点趋于空间分散分布[19]748-753。其公式为:

其中:R为最邻近指数,robs为实际最邻近距离,rexp为理论最邻近距离。A是区域面积,Si为区域所有的事物,dmin是每个空间事物到其最邻近空间距离点的直线距离,n是空间区域事物的平均距离的数量[20]748-753。

2.基尼系数

由于不同区域的空间要素分布存在差异,用基尼系数可以简单地描述一个离散的区域空间中各个要素的分布变化情况,并找出分布规律[20]326-331。其公式为:

其中,Gini为基尼系数(下面简称G),Pi为i区域全部景区的比重,C为区域分布均匀度,N为区域分布总数。G的取值0~1,值越小,非均衡性越小,地理要素的离散程度越高[21]326-331。

(1)G<0.2,属于绝对平均;

(2)0.2<G<0.3,属于比较平均;

(3)0.3<G<0.4,属于相对合理;

(4)0.4<G<0.5,属于差距较大;

(5)G>0.5,属于差距悬殊。

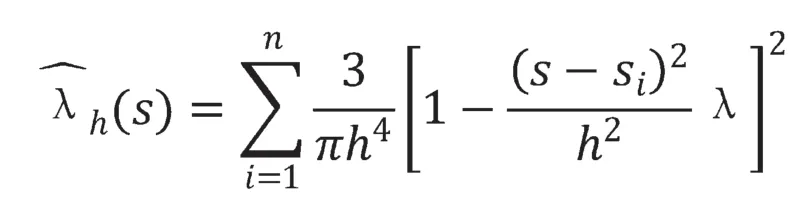

3.核密度分析

核密度分析法可以估算区域要素的空间分布密度,清晰地反映空间要素的分散或集聚特征[21]131-138。其公式为:

其中:s为要素的空间位置,Si为落在以s为圆心空间范围的要素,h为第i个空间要素的位置[22]131-138。

4.皮尔逊相关系数

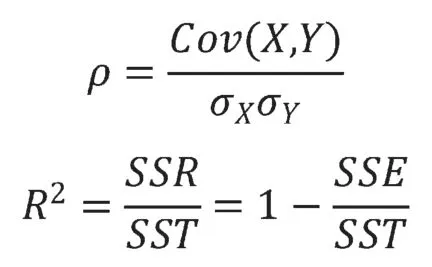

皮尔逊相关系数也称为积差相关(或积矩相关)是英国统计学家皮尔逊于20世纪提出的一种计算直线相关的方法。考察两个事物(变量)之间的相关程度称之为相关系数[22]52-56。其公式为:

其中:X是自变量,Y为因变量,R2是决定系数,SST为总平方和,SSR为回归平方和,SSE为残差平方和[23]52-56。

通常情况下通过以下取值范围判断变量的相关强度:

(1)相关系数值0.8~1.0之间,极强相关;

(2)相关系数值0.6~0.8,强相关;

泼尼松是一种糖皮质激素类药物,可以显著增强抗炎功效,对毛细血管扩张和增生发挥抑制作用,有效减轻炎性因子对神经节的破坏,血管通透性降低,并且可以有效避免瘢痕。

(3)相关系数值0.4~0.6,中等程度相关;

(4)相关系数值0.2~0.4,弱相关;

(5)相关系数值0.0~0.2,极弱相关或无相关。

二、山东省4A级以上旅游景区空间分布特征

(一)景区空间分布的类型

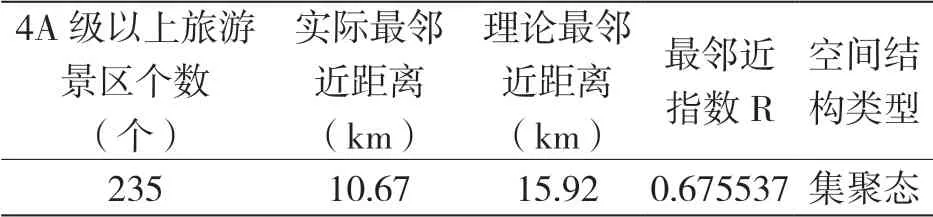

点状要素在空间上呈现的分布状态有随机、均匀和集聚三种[13]1-5,三种类型往往交叉出现,从而增大区分难度,如图2所示。借助ArcGIS10.2软件,计算得出实际最邻近距离robs=10.67千米,而理论最邻近距离rexp=15.92千米,最邻近指数R=0.65537(见表2),因此,山东省4A级以上旅游景区呈现出集聚状态分布。

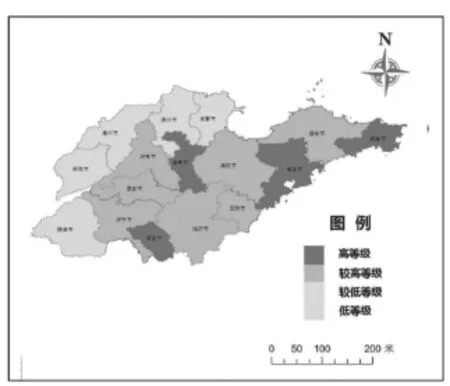

图2 山东省各地市景区密度等级

表2 最邻近距离分析结果

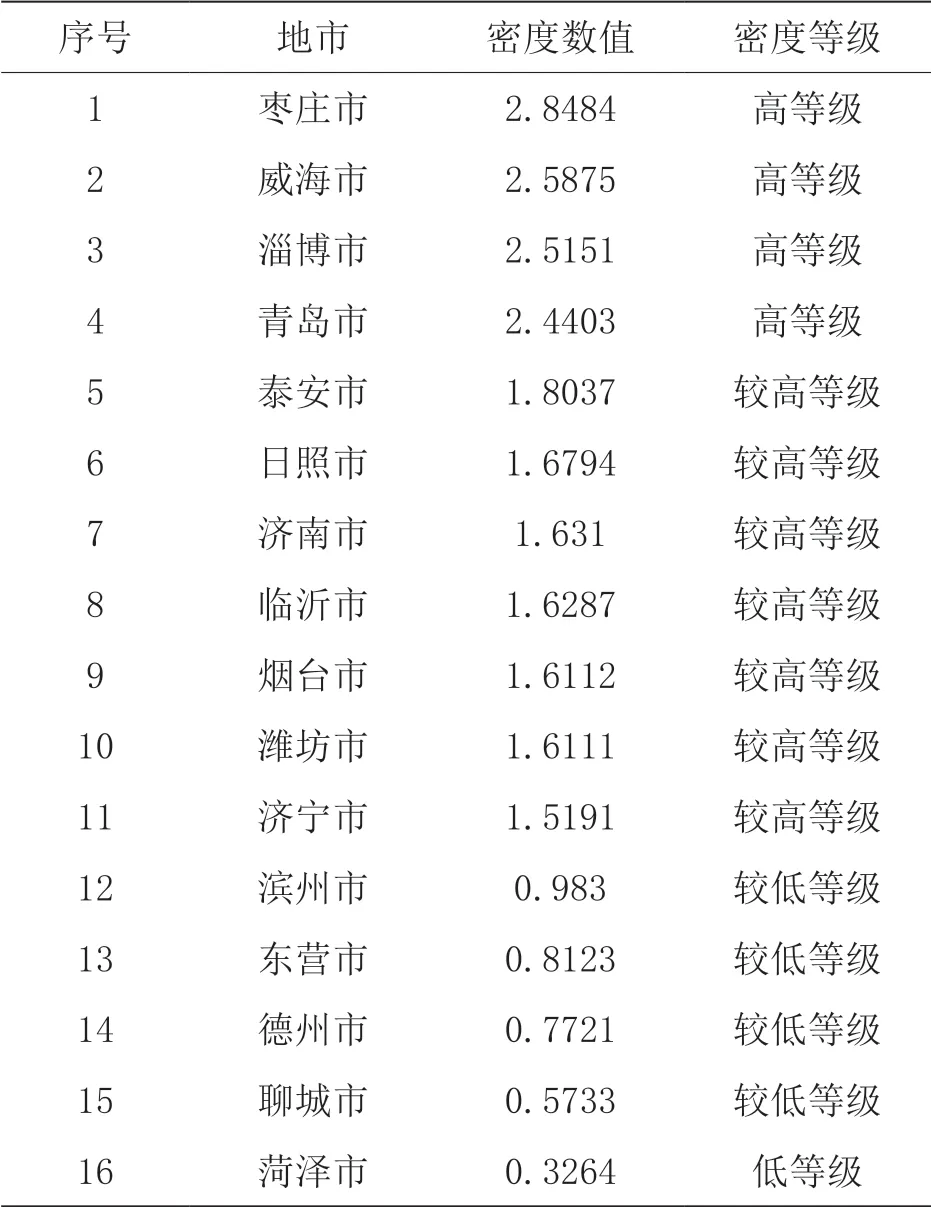

以山东省16个地市为基准,以每1000平方千米的土地面积上占有的4A 级以上景区数量来表示不同地市的景区分布密度,在此基础上对景区分布密度进行等级划分,共划分为5个层次,从高到低依次是高等级(2.0以上) 、较高等级(1.5~2.0) 、中等等级(1.0~1.5) 、较低等级( 0.5~1.0) 、低等级( 0~0.5)[23]58-65,具体结果如表3和图2所示。

表3 旅游景区密度与等级

研究结果表明,山东省旅游景区的分布密度存在一定差异:低等级只有菏泽市1个地市,较低等级4个地市,较高等级7个地市,高等级4个地市,景区分布密度以高等级、较高等级为主。进一步分析得出枣庄、威海、淄博、青岛4个地市分布密度较大,而滨州、东营、德州、聊城、菏泽5个地市的景区分布相对孤立,空间上呈现出分散分布的格局,这种分布与山东省旅游资源的空间分布和区域旅游经济发展相吻合。

(二)景区分布均衡性

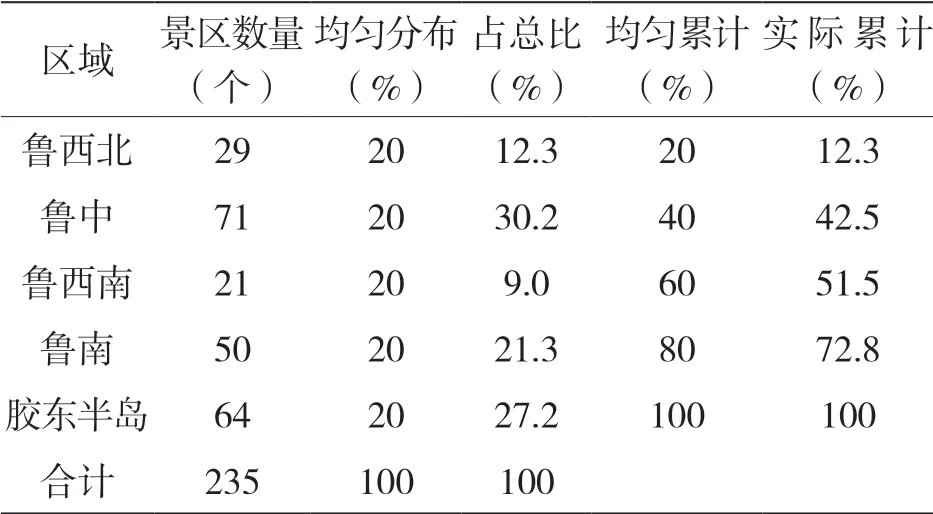

依据山东省不同地市的地理位置、地形地貌、历史文化和经济发展等方面的差异,本研究将山东省划分为鲁西北地区(德州、滨州、聊城、东营)、鲁西南地区(济宁、菏泽)、鲁中地区(济南、泰安、淄博、潍坊)、鲁南地区(临沂、枣庄、日照),胶东半岛(青岛、烟台、威海)五大地理区域。所以计算时N值取5,使用Excel计算基尼系数,经分析,H=1.519,Hm=1.690,得到G=0.94,分布均匀度C=0.05,表明山东省4A级以上旅游景区集中分布,均匀程度低。五大地理区域景区分布的均匀程度如表4:

表4 山东省五大地理区域景区分布的均匀程度

具体分析:旅游景区在鲁中、鲁南、胶东半岛较为集中,大于均匀分布比例;在鲁西北、鲁西南相对分散,低于均匀分布比例。鲁中地区和鲁西北地区面积接近,分别占山东省总面积的25.5%和23.3%,但景区数量差别较大,主要因为鲁西北地区地形以平原为主,而鲁中地区以低山丘陵为主,旅游资源相对丰富,这说明旅游资源禀赋对于高级别景区的分布有着重要的影响。胶东半岛与鲁西南面积比较接近,但景区数量是鲁西南地区的三倍,胶东半岛经济发达,并且三个地市均临海,这说明社会经济发展水平对旅游景区的分布有着重要的影响,并且与近年来海洋旅游越来越受欢迎息息相关。

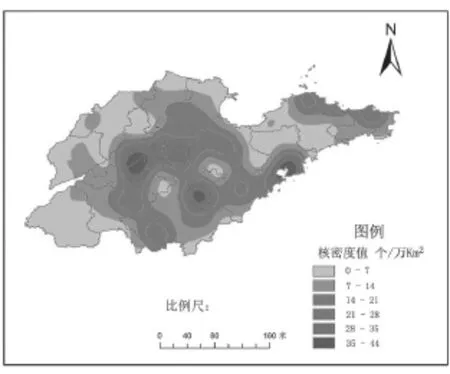

(三)核密度分析

利用ArcGIS10.2对山东省4A级以上旅游景区进行核密度分析,结果见图3。由图3可知山东省4A级以上旅游景区的分布密度总体呈现“东部、中部多,西部少”的特征。其中枣庄-济宁-泰安-济南-淄博-潍坊-临沂-日照高密度地区相互连接形成“m”型,并向东南方向倾斜。进一步分析得出,4A级以上旅游景区分布密度最高的地区在济南、青岛、泰安、临沂四市,分布密度达到35~44个/万km2;淄博、潍坊、枣庄、烟台等市分布密度次之,数值达到21~28个/万km2;菏泽、聊城、德州分布密度较小,均在14个/万km2以下。结合图4发现,4A级以上旅游景区空间分布对地形依赖较大,三个密度较高的地区即三个集聚中心分别是山东省三座高峰泰山、蒙山、崂山所在地。其中分布密度最高的集聚中心位于济南-泰安交界处,以此为中心次密度分布区,南部向济宁、枣庄延伸,东北部向淄博、潍坊延伸;临沂东北部的集聚中心以蒙山为核心,密度等级按同心圆结构向外延伸;沿海集聚中心围绕胶州湾形成相对封闭的高密度分布区,北部虽与威海、烟台两市没有直接连接,但次密度分布区沿海分布,海滨旅游带逐渐形成雏形。

图3 山东省4A级以上旅游景区的核密度分析

图4 山东省4A级以上旅游景区与地形耦合图

三、山东省4A级以上旅游景区空间分布影响因素

(一)与资源禀赋之间的关系

旅游资源是旅游景区发展的重要依托和先决条件,旅游资源品质与旅游景区等级存在较强的正相关关系。山东省优质的旅游资源主要集中在低山丘陵区、沿海地区和历史文化名城等区域,其中泰山、蒙山、崂山等山地地区以及济南、泰安、临淄、曲阜、青岛等历史文化名城是4A 级以上旅游景区的主要集聚地。因此,本研究主要探讨地形地貌和历史文化对旅游景区空间分布的影响。

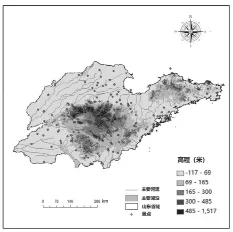

1.地形地貌的影响

地形地貌是旅游景区的内部支撑,复杂的地形可以提升景区的观赏度,增强空间美学价值[15]92-100,多样的地貌与水体、道路、建筑组合则会形成特色鲜明的景致。旅游资源空间分布受到地形地貌的限制,因此将山东省4A级以上旅游景区分布图和地形地貌图叠加,得到图4。

山东省地形地貌类型多样,以低山丘陵和平原地形为主,不同地区之间的地形差异明显。鲁中、鲁南和胶东半岛地区以低山丘陵为主,该区域占山东省总面积的61.3%,但截止2018年底该区域却囊括了山东省90.9%的5A级旅游景区和78.1%的4A级旅游景区;核密度分析中“m”型高密度分布区与鲁中和鲁南的低山丘陵区的分布基本吻合;三个高密度集聚中心也分别分布在鲁中、鲁南和胶东半岛的山地丘陵区。鲁西南和鲁西北地区地形以平原为主,景观空间层次感不强,其面积虽然占山东省总面积的38.7%,但仅有21.3%的4A级以上旅游景区分布在该区域,并且这些景区中开发较好,知名度较高的多是历史文化遗产、博物馆和革命纪念馆等人文类旅游景区。总之,地形地貌制约旅游资源和4A级以上旅游景区的空间分布,对旅游资源的开发和旅游景区的演化均产生了深远的影响。

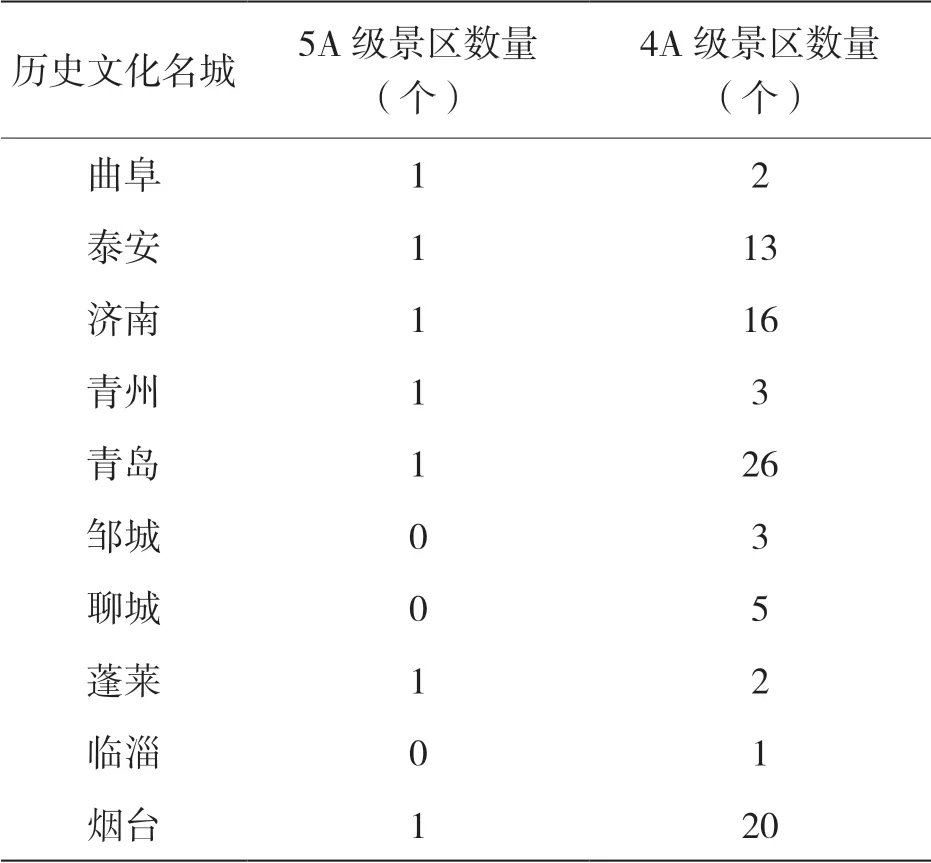

2.历史文化的影响

4A级以上旅游景区的评定,很大程度上依托于得天独厚的自然条件和深厚的文化底蕴。山东省是文化旅游大省,山东素来有“礼仪之邦、膏壤千里”的美称,更以“好客山东”的现代旅游品牌闻名全国,山东的儒家文化深刻影响现代人的生产、生活与道德风貌。

山东省的历史文化类旅游资源高度集中在曲阜、青州、济南、泰安等十大国家级历史文化名城中。这十个城市中5A级旅游景区共7个,占5A级旅游景区总数的63.6%,4A级景区共91个,占总数的40.6%(见表5)。济南、泰安、曲阜和邹城整合地域优势,发挥文化特色,打造的东方研修文化旅游区,以临淄为中心的齐文化旅游区,以青岛、蓬莱和烟台沿海城市为主体的海洋文化旅游区,以潍坊和青州为中心的民俗文化旅游区,以聊城、菏泽为主体的水浒文化旅游区,以聊城、枣庄、济宁和邹城为主体的运河文化旅游区占山东八大文化旅游区中的6个,山东省十大文化旅游目的地品牌中有7个均与这十大历史文化名城有关。因此,历史文化制约着山东省文化旅游区和文化旅游目的地品牌的建设,对人文类旅游资源和4A级以上旅游景区的空间分布具有重要的影响。

表5 山东省历史文化类名城及其包括的旅游景区

进一步分析发现,地形地貌与历史文化相结合更能促进旅游景区的建设和发展,十大国家级历史文化名城中有8个位于鲁中、鲁南和胶东半岛低山丘陵区。因此,资源禀赋是旅游景区分布和发展的限制性因素,制约着4A级以上旅游景区的发展和演化。

(二)与经济发展的关系

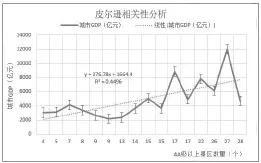

社会经济发展水平决定景区的建设水准和发展趋势,是影响旅游景区空间分布的主要推动力[2]193-200,经济发达地区注重交通、住宿、医疗、餐饮、教育等行业的发展,这些行业影响旅游产业,并推动旅游业的持续稳定发展。以2018年山东省城市GDP为指标,利用SPSS软件分析得出,4A级以上旅游景区和城市GDP的Pearson相关系数①为R=0.692**,大于0.6小于0.8,P值为0.001,说明两者之间有较强的正相关的关系,城市GDP对旅游景区空间分布有重要的影响。如图5,线性方程模型决定系数R2=0.4496,接近相关系数0.692的平方0.479,说明两个变量之间存在较强的线性关系。如表6所示,青岛是景区数量和城市GDP双高区,菏泽和聊城是双低区,济南、烟台、潍坊等10个城市的GDP与景区数量的耦合度较强,相关性较强的城市占城市总数量的81.3%,表明经济发展水平对旅游景区建设和发展具有明显的带动作用。

图5 城市GDP与旅游景区数量关系图

表6 2018年山东省各地市4A级以上旅游景区数量与城市GDP对照表

(三)与交通之间的关系

通达性是衡量旅游景区品质的一个重要条件,它影响旅客对旅游景区的心理距离,影响旅游者做出决策行为[24]806-814。据2018年山东省统计年鉴,2018年底,山东省公路通车总里程达到27.56万公里,其中高速公路通车里程达到6058公里,全省铁路营运总里程达到6222公里,其中高速铁路营运里程达到1747公里,形成便利的交通网络,便利的交通对旅客出行产生深刻的影响,保证了游客与旅游景区之间的通畅联系。利用ArcGIS10.2中的缓冲区分析工具,沿着山东省境内的国道、高速公路、铁路等交通干线做10km和20km的缓冲区,形成两个宽度为20km和40km的缓冲带,分别统计两个缓冲带中的旅游景区数量(见图6)。在交通干线10km的缓冲区内4A级以上旅游景区的个数有146个,占景区总数的62.1%;交通干线20km的缓冲区内,旅游景区197个,占总数的83.8%,说明交通运输条件对旅游景区的空间分布有比较重要的影响。

图6 山东省主要交通干线与4A级以上旅游景区之间的关系

四、结论与建议

(一)主要结论

本文运用ArcGIS10.2,采用最临近指数、基尼系数、核密度等方法对山东省4A级以上旅游景区的空间分布进行研究,主要结论如下:

1. 2018年,山东省最邻近指数R=0.6755<1,旅游景区在空间上呈现集聚态分布。景区密度层级高的城市集中在山东省的中部、南部和东部地区,景区密度低的城市多分布在西部地区。

2.山东省2018年基尼系数Gini=0.9438907>0.5,分布均匀度C=0.05,说明旅游景区在空间上集中,分布均匀度低。按地理区域看,鲁中、鲁南、胶东半岛地区旅游景区较为集中,大于均匀分布比例;鲁西北,鲁西南旅游景区分布较为分散,低于均匀分布比例。

3.核密度分析显示,山东省存在三个集聚中心,分别位于济南-泰安交汇处、临沂东北部、青岛环胶州湾沿岸,同时与次密度区在空间上形成向东南方向倾斜的“m”形高密度分布带。

4.资源禀赋对山东省4A级以上旅游景区空间分布影响较大,地形地貌和历史文化是旅游景区开发的内在依托,而经济发展水平和交通条件则是景区发展的外在推动力。

(二)优化策略

山东省4A级以上旅游景区数量众多,空间上呈现出集聚分布,但不同地理区域内景区数量差别较大,为促进山东省旅游业的可持续发展,可以从以下三个方面对景区空间分布进行优化。

1.加强区域旅游合作。据山东省统计年鉴数据分析,胶东半岛入境游客占山东省入境旅游总人数52%以上,以济南和青岛为中心,打造胶东半岛和中部地区的旅游通道,发挥胶东半岛地区的旅游带动作用,把胶东半岛的入境旅游优势与鲁中、鲁南地区的景区优势相结合,创造更多的旅游收益。

2.加快旅游产品的改造提升。中部和南部地区旅游景区相对集中,但旅游产品层次较低,仍以观光产品为主,度假、休闲、商务、研学等新型旅游产品相对不足,景区的文化底蕴挖掘不够,应大力吸引旅游投资,深入挖掘旅游景区的资源禀赋和文化底蕴,提升旅游产品的档次,开发设计创意性、体验性较强的特色旅游产品。

3.制定合理的旅游发展策略。旅游景区的开发与提升,需要大量的基础设施建设和精准的市场营销策略,因此需要较大的资金投入,对中部、南部和胶东半岛旅游景区分布较集中的区域应制定有效的投资策略,营造良好的投资环境,促进景区的转型升级。西部地区的经济发展基础薄弱,推进“东部带动西部”的旅游发展策略,制定合理的发展目标,重点培育示范性景区,充分发挥地域优势,制定优惠政策,吸引外部投资,实现旅游业的快速高质量发展。

注:

①**在0.01水平(双侧)上显著相关。

——山东省济宁市老年大学之歌