敦煌莫高窟第4窟于阗供养人像研究①

陈菊霞 李珊娜

内容提要:莫高窟第4窟东壁门南有四人一组的于阗供养人像,核心人物是第一身的于阗国王,对其身份,学界有李圣天、李圣天之弟和李圣天之子(尉迟输罗)三种不同看法,我们认为这位于阗国王为李圣天,身后的三身女供养人分别是曹皇后和两个女儿。从第4窟的供养人布局来看,该窟是由节度使曹氏和于阗王室家族合作营建完成的。

10世纪初,在敦煌士族的拥戴下,曹议金出任归义军节度使。为了改变张氏归义军后期内忧外患的不利局势,曹议金上台后通过联姻方式积极改善与周边政权的关系,他娶甘州回鹘公主为妻,嫁女给于阗国王李圣天和甘州回鹘可汗。以节度使为首的曹氏家族成员都极其佞佛,几乎每一任节度使都在敦煌石窟营建或重修自己的功德窟。作为与曹氏家族关系密切的于阗国王李圣天的供养人画像出现在敦煌石窟中,不足为奇,如莫高窟第4、98、454窟和榆林窟第31窟。

敦煌莫高窟第4窟位于莫高窟南区最北段一个通向崖顶的斜坡中段。该窟由前室、甬道和主室组成。第4窟现存的供养人分布在东壁门南和南壁的下方。东壁门南有五身供养人,其中,第一身是男性,其余四身是女性。(图1)这几身供养人的服饰较为特殊,引起了学者的关注和讨论。

第一身男供养人头戴冕冠,身着衮服,俨然一幅帝王形象。(图2)伯希和、张大千和谢稚柳等认为,这身供养人形象与第98窟于阗国王的形象非常相近,故将其视作“于阗国王”,(1)〔法〕伯希和著;耿昇,唐健宾译:《伯希和敦煌石窟笔记》,甘肃人民出版社,1993年,第375页(伯希和编为第170窟);张大千:《漠高窟记》,故宫博物院,1985年,第334页(张大千编为第159窟);谢稚柳:《敦煌艺术叙录》,上海古籍出版社,1996年,第206页(采用张大千编号)。(图3)沙武田判定为李圣天,(2)沙武田:《敦煌石窟于阗国王画像研究》,《新疆师范大学学报》2006年第4期,第22~27页。梅林认为这位于阗国王是“佛现皇帝”,即李圣天之弟,是曹延禄的岳父。(3)梅林:《天寿年号·佛现皇帝·宕泉造窟——俄藏敦煌文献Dx.6069+Dx.1400+Dx.2148号文书再研究》,《美术学报》2010年第4期,第32~41页。近来,张小刚、郭俊叶等学者又提出此人是尉迟输罗(又译作苏罗)的新看法。(4)张小刚,杨晓华,郭俊叶:《于阗曹皇后画像及生平事迹考述》,《西域研究》2015年第1期,第61~62页;张小刚,郭俊叶:《敦煌所见于阗公主画像及其相关问题》,《石河子大学学报》2016年第4期,第6~15页。我们结合敦煌文献谈谈对这几身于阗供养人的看法和认识。

①引自张小刚:《再论敦煌石窟中的于阗国王与皇后及公主画像———从莫高窟第4窟于阗供养人像谈起》,《敦煌研究》2018年第1期,第50页。

一 于阗供养人的组合布局

第4窟东壁门南列北向前四身供养人像,第一身是位帝王形象的男供养人,头戴冕冠,綖(5)冕冠的顶部,有一块长方形的木板,叫“綖”。顶饰有星辰纹,前后各垂六旒。身着衮服,玄衣肩部分别有日、月章纹,左袖有上升龙纹。其左手持长柄香炉,右手拈花。供养人所在的地仗表层存在病害机理,他面部五官的清晰度受到影响。第二身是位女供养人,头戴四树花钗凤冠,项饰五串珠宝,身穿朱色大袖袍衣,外搭披帛。这位供养人大眼、曲眉、隆鼻、红唇,表情看上去平静、自然,双手捧花盘,虔诚供养。第三、四身也是女供养人,她俩的服饰较为类同,均头戴二层莲花凤冠,项饰五串珠宝,身穿青色交领大袖翟衣。翟衣上满饰团凤图案,外搭的披帛上也有鸟衔折枝花叶纹。二位女供养人手捧花盘,端庄而立,呈现出雍容华贵之姿。

这四身供养人的服饰与莫高窟第98、100、61、454窟中供养人的服饰相似,伯希和、张大千、谢稚柳、沙武田、梅林、张小刚等先生将第一身男供养人判定为于阗国王,将第三、四身女供养人判定为于阗公主。(6)梅林:《天寿年号·佛现皇帝·宕泉造窟——俄藏敦煌文献Dx.6069+Dx.1400+Dx.2148号文书再研究》,《美术学报》2010年第4期,第40~41页;张小刚,杨晓华,郭俊叶:《于阗曹皇后画像及生平事迹考述》,《西域研究》2015年第1期,第61页;张小刚,郭俊叶:《敦煌所见于阗公主画像及其相关问题》,《石河子大学学报》2016年第4期,第7页。第二身女供养人的服饰略显差异,她位处于阗国王和二位于阗公主之间,其服饰却不同于莫高窟第98、100、61、454窟中的于阗皇后或于阗公主,而更像敦煌石窟曹家窟中的命妇样式。学者们从这四身供养人的组合关系考虑,将其视作是第一身于阗国王的夫人,梅林认为是于阗国王没有封后的夫人,(7)梅林:《天寿年号·佛现皇帝·宕泉造窟——俄藏敦煌文献Dx.6069+Dx.1400+Dx.2148号文书再研究》,《美术学报》2010年第4期,第41页。而张小刚、郭俊叶认为是于阗皇后。(8)张小刚,杨晓华,郭俊叶:《于阗曹皇后画像及生平事迹考述》,《西域研究》2015年第1期,第61页;张小刚,郭俊叶:《敦煌所见于阗公主画像及其相关问题》,《石河子大学学报》2016年第4期,第6页;张小刚:《再论敦煌石窟中的于阗国王与皇后及公主画像——从莫高窟第4窟于阗供养人像谈起》,《敦煌研究》2018年第1期,第59页。

这四身供养人的画像布局中有三个细节值得注意:四身供养人都有幢式榜题;三身女供养人同站于一块地毯;二位侍女位处第四身女供养人之后。梅林形象地称这一组图像为于阗国王的“全家福”。(9)梅林:《天寿年号·佛现皇帝·宕泉造窟——俄藏敦煌文献Dx.6069+Dx.1400+Dx.2148号文书再研究》,《美术学报》2010年第4期,第41页。我们认同这一看法,亦认为这一组供养人是于阗国王夫妇与二位女儿的组合画像。

二 于阗供养人身份之争

虽然学者们倾向于将第4窟东壁门南的这四身于阗供养人视作家庭组合像,但关于他们的具体比定,意见不一,主要有三种观点。

其一,第一身于阗国王是李圣天。这一观点首先由沙武田明确提出:“由于98窟于阗国王李圣天供养人画像的确定,作为图像比较资料,最终使我们确信榆林窟第31窟、莫高窟第4窟两身同类造像的人物身份关系。因为这两身供养人画像与98窟李圣天像完全一样,几无变化,表明是同一人。”(10)沙武田:《敦煌石窟于阗国王画像研究》,《新疆师范大学学报》2006第4期,第22页。从供养人画像类同特征,他得出这一结论,但没有展开更加深入的讨论。

其二,这身于阗国王又称“佛现皇帝”,是李圣天之弟,也是曹延禄的岳丈。三位女供养人分别是其没有封后的夫人和二位女儿。这一观点由梅林提出。他敏锐地发现Дх.6069(1)、Дх.6069(2)、Дх.2148、Дх.1400这四件俄藏敦煌文书所记内容与莫高窟第4窟的营建有着一定的关联性。Дх.6069(1)号文书有“缘宕泉造窟一所”(11)《俄藏敦煌文献》第8册,上海古籍出版社,1997年,第144页。之记载,梅林认为于阗皇室在宕泉所造之窟应是莫高窟第4窟,这四件文书所提及的于阗皇室人物关乎第4窟于阗供养人的判定。他重点讨论了文书中的“天寿”年号,认为“‘天寿’年号应该置于尉迟输罗和尉迟达摩之间的975~977年之间,国王汉名‘佛现皇帝’,于阗语称不明。此人乃李圣天之弟,同时又是曹延禄的岳丈”。他还认为莫高窟第4窟就是这位“佛现皇帝”为自己修建的功德窟,并推定该窟第一身男供养人正是这位“佛现皇帝”,第二身是他留在敦煌未封后的夫人,即Дх.6069(1)号文书所记的年高“娘子”。而第三身女供养人是Дх.2148号文书所提及的“天女公主”,第四身女供养人则是曹延禄之妻。(12)梅林:《天寿年号·佛现皇帝·宕泉造窟——俄藏敦煌文献Dx.6069+Dx.1400+Dx.2148号文书再研究》,《美术学报》2010年第4期,第32~41页。

其三,于阗国王是尉迟输罗(又译作苏罗),其后的三身女供养人分别是其阴氏皇后和二位于阗公主。此观点主要由张小刚提出。关于这几身于阗供养人的判定,以张小刚为代表的几位学者经历了探索的过程。他们先是判定第4窟的于阗国王是尉迟输罗,第二身供养人是其母曹皇后,第三、四身供养人是其同胞的姊妹。(13)张小刚,杨晓华,郭俊叶:《于阗曹皇后画像及生平事迹考述》,《西域研究》2015年第1期,第62页;张小刚,郭俊叶:《敦煌所见于阗公主画像及其相关问题》,《石河子大学学报》2016年第4期,第6~7、15页。后来,发现关于曹皇后的比定欠妥,又改判为尉迟输罗的夫人阴氏皇后。(14)张小刚:《再论敦煌石窟中的于阗国王与皇后及公主画像——从莫高窟第4窟于阗供养人像谈起》,《敦煌研究》2018年第1期,第57~59页。

三 于阗供养人身份之判定

上述三种观点,我们认为沙武田将于阗国王判定为李圣天的观点更符合实情。

将第4窟的于阗国王判定为尉迟输罗、将第二身女供养人判定为其母曹皇后,依据是画像特征,于阗国王“圆脸大耳,白面无须,小嘴厚唇,眼神略带稚气”,表现出了“少年天子形象”(15)张小刚,杨晓华,郭俊叶:《于阗曹皇后画像及生平事迹考述》,《西域研究》2015年第1期,第61页。。第二身女供养人,“第4窟曹皇后的面相,发现其面颊略微消瘦,残存的右眼下视,似显老态,与其后两女充满青春活力的丰盈面颊有着一定的区别,可能表明其年龄较大,由此我们推测这身进入于阗皇室队伍中并在其中占据尊崇位置的曹氏命妇形象的女供养人像就是李圣天的皇后曹氏。”(16)张小刚,杨晓华,郭俊叶:《于阗曹皇后画像及生平事迹考述》,《西域研究》2015年第1期,第62页。就于阗国王画像,亦有人认为“与98窟李圣天像完全一样,几无变化,表明是同一人”(17)沙武田:《敦煌石窟于阗国王画像研究》,《新疆师范大学学报》2006年第4期,第22页。。根据画像特征做判定,可谓仁者见仁,智者见智。实际上,这几身于阗供养人所在的地仗表层存在病害机理,他们的面部五官线描并不清晰。

张小刚从榆林窟第31窟甬道北壁于阗国王及女供养人服饰及人物排列得到启发,重新审视了第4窟于阗国王身后的那身女供养人,将其改判为于阗皇后阴氏。(18)张小刚:《再论敦煌石窟中的于阗国王与皇后及公主画像——从莫高窟第4窟于阗供养人像谈起》,《敦煌研究》2018年第1期,第57~59页。我们非常赞同将这身供养人改判为于阗皇后,但她是不是阴氏?如果是,这位于阗国王是尉迟输罗吗?张小刚指出,榆林窟第31窟的于阗国王和皇后的服饰与莫高窟第4窟的于阗国王和皇后服饰类同,他们应是同一对供养人。(19)张小刚:《再论敦煌石窟中的于阗国王与皇后及公主画像——从莫高窟第4窟于阗供养人像谈起》,《敦煌研究》2018年第1期,第58页。沙武田依据P.3713v《粟破历》将榆林窟第31窟的这位于阗国王推定为李圣天。(20)沙武田:《敦煌石窟于阗国王“天子窟”考》,《西域研究》2004年第2期,第61页。尽管他们的观点不同,但都认可P.3713v《粟破历》所记载的“天子窟”就是榆林窟第31窟。P.3713v《粟破历》的撰写年代是我们确认榆林窟第31窟于阗国王归属的关键。

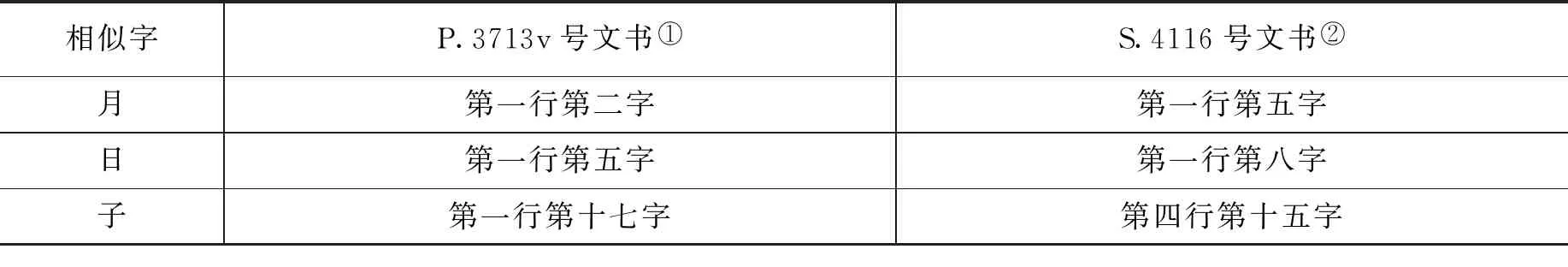

关于P.3713v《粟破历》的写作时间,唐耕耦先生初步判定在10世纪。(21)唐耕耦,陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录》第三辑,全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,第236页。有幸的是,我们在敦煌文献中找到一件与P.3713v《粟破历》字迹非常相似的一件文书,即S.4116《庚子年(940)十月报恩寺分付康富盈见行羊籍算会凭》。现将二件文书中有特点且相同写法的字列表如下:

①该件文书录文,见唐耕耦,陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录》第三辑,第236页。

从这二件文书的字形和笔锋来看,应出自同一人之手。S.4116号文书明确写明文书的记录时间是“庚子年”。唐耕耦先生推测此“庚子年”为940年,但在其后打了一个问号,似乎不是很确定。(22)唐耕耦,陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录》第三辑,第576页。沙知先生则将这个“庚子年”直接定为940年。(23)沙知录校:《敦煌契约文书辑校》,江苏古籍出版社,1998年,第375页。基于书体的极度相似性,我们认为P.3713v《粟破历》也当写于940年前后。从P.3713v《粟破历》的写作时间看,榆林窟第31窟中的于阗国王只能是李圣天,其身后的女供养人自当是曹皇后。所以,莫高窟第4窟的于阗国王应是李圣天,身后是曹皇后及二位于阗公主。

梅林将第4窟的于阗国王判定为“佛现皇帝”,认为这位皇帝是李圣天之弟,是曹延禄的岳丈。(24)梅林:《天寿年号·佛现皇帝·宕泉造窟——俄藏敦煌文献Dx.6069+Dx.1400+Dx.2148号文书再研究》,《美术学报》2010年第4期,第35页。他的依据是Дх.6069(1)、Дх.6069(2)、Дх.2148、Дх.1400这四件文书的写作时间和所记内容,其核心是关于“天寿”年号的推定。在四件文书中,Дх.2148和Дх.1400号文书有明确的写作时间,即“天寿二年九月”。Дх.6069(2)号文书没有写明年份,但月份也是九月。李正宇先生据此推断,这四件文书的写作时间应都是“天寿二年九月”(25)李正宇:《俄藏中国西北文物经眼记》,《敦煌研究》1996年第3期,第41页。。李先生的这一看法已得到学界的普遍认同。

“天寿”是于阗国的年号,四件文书都是沙州寄给于阗的汉文书信稿,所以使用于阗年号。在梅林之前,已有学者对这个年号做过研究。如哈密屯定在999-1001-1005?年间,(26)J.Hamilton,“Les Règnes Khotanais entre 851 et 1001”,Contributions aux Études sur Touen-houang,ed.M.Soymié,Genève-paris,1979,p.49.熊本裕认为始于987,(27)H.Kumamoto,Khotanese Official Documents in the Tenth Century A.D.,University of Pennsylvania Dissertation,1982,p.59.张广达和荣新江定为963~966年间,(28)张广达,荣新江:《关于唐末宋初于阗国的国号、年号及其王家世系问题》,《于阗史丛考》,上海书店,1993年,第43~50页。吉田丰定在963~965年间,(29)吉田丰著;荣新江,广中智之译:《有关和田出土8-9世纪于阗语世俗文书的札记》(二),朱玉麒主编:《西域文史》第3辑,科学出版社,2008年,第97~98页。梅林将“天寿”年号推定在975~977年间。(30)梅林:《天寿年号·佛现皇帝·宕泉造窟——俄藏敦煌文献Dx.6069+Dx.1400+Dx.2148号文书再研究》,《美术学报》2010年第4期,第35页。

赤木崇敏依据日本大阪杏雨书屋藏羽686文书《于阗皇帝归义军节度使男曹元忠札》对“天寿”年号又做了研究,他认同吉田丰的观点,认为在963~965年间。(31)赤木崇敏:《10世纪コータンの王统·年号问题の新史料—敦煌秘笈 羽686文书—》,《内陆アジア言语の研究》XXVII,2013年,第115~121页。这个推定接近于张广达和荣新江先生的推定。至于这个使用“天寿”年号的国王,赤木氏称之为“天寿王”,我们也姑且这样称之。关于这个“天寿王”,张广达、荣新江先生认为是李圣天。(32)张广达,荣新江:《于阗史丛考》,上海书店,1993年,第49页。但吉田丰和赤木崇敏认为是李圣天之子、尉迟输罗的异母弟,拥有天寿、开运两个年号,其在位时间在963~967年。(33)吉田丰著;荣新江,广中智之译:《有关和田出土8-9世纪于阗语世俗文书的札记》(二),朱玉麒主编:《西域文史》第3辑,第97~98页;赤木崇敏:《10世纪コータンの王统·年号问题の新史料—敦煌秘笈 羽686文书—》,《内陆アジア言语の研究》XXVII,2013年,第115~121页。吉田氏和赤木氏的这一观点得到了冯培红的认同。(34)冯培红:《敦煌的归义军时代》,甘肃教育出版社,2013年,第34~1344页。我们亦赞同此说。可见,因梅林错将“天寿”年号推定在975~977年间,故而误将这位“佛现皇帝”判定为李圣天之弟。其实,这位“佛现皇帝”指的是李圣天。然而,梅林将第4窟的于阗国王比定为这位“佛现皇帝”还是睿智的。如Дх.6069(1)号文书云:“缘宕泉造窟一所,未得周华,切望公主、宰相发遣绢拾匹……”(35)《俄藏敦煌文献》第8册,上海古籍出版社,1997年,第144页。“未得周毕”一语指的是,至天寿二年(964),第4窟的营建工作完成了大半,但还没有彻底完工。“天寿王”是天寿元年(963)继位,第4窟当是在“佛现皇帝”时期兴建,所以第4窟主室东壁门南的于阗国王就当是这位“佛现皇帝”。李正宇先生最早将其比定为李圣天,(36)李正宇:《俄藏中国西北文物经眼记》,第39~42页。张广达与荣新江先生亦持相同看法。(37)张广达,荣新江:《于阗史丛考》(增订本),中国人民大学出版社,2008年,第290~298页。

第4窟的于阗国王应是李圣天,我们可再补充二则论据。

第一,第4窟东壁门南的五身供养人都面向甬道而立,按照归义军时期供养人的绘制规律,甬道当有节度使级别的人。莫高窟第98、454窟东壁门南第一身绘制于阗国王李圣天的供养人像,(38)关于莫高窟第454窟的于阗国王,我们认为是李圣天。陈菊霞,王平先:《莫高窟第454窟营建年代与窟主申论》,发表于2020年11月7~8日在敦煌莫高窟举办的《2020敦煌论坛:纪念藏经洞发现120周年学术研讨会暨中国敦煌吐鲁番学会会员代表大会》。甬道南壁绘制的是以曹议金为代表的曹氏父子像,因为李圣天是曹议金的女婿,即便他贵为一国之君,但作为晚辈,他的画像也应当面向甬道曹议金。第4窟的甬道壁画已毁,从东壁门南于阗国王的站立方向判断,甬道一定画的是节度使级别的人物,而且甬道南壁列西向第一身一定画的是辈分高于于阗国王的节度使。综合现存的敦煌石窟的供养人排序来看,符合这一特征的于阗国王和节度使只有李圣天和曹议金。

第二,我们还可以通过考察第4窟的壁画绘制时代来印证我们的推论。关于第4窟的始建年代,张大千和谢稚柳定为五代、宋,(39)张大千:《漠高窟记》,第336页;谢稚柳:《敦煌艺术叙录》,第205页。《敦煌石窟内容总录》定为五代。(40)敦煌研究院编:《敦煌石窟内容总录》,文物出版社,1996年,第5页。这一时代判定符合李圣天的在位时间。第4窟的绘制内容和绘画风格与莫高窟第61窟很相近。莫高窟第61窟的南壁上部共布置五铺经变画,自西起分别是《楞伽经变》《弥勒经变》《阿弥陀经变》《法华经变》《报恩经变》,第4窟南壁共布置四铺经变画,自西起分别是《楞伽经变》《报恩经变》《阿弥陀经变》《法华经变》。两相比较,第61窟南壁多出一铺《弥勒经变》。第61窟南壁下部画屏风佛传故事,第4窟南壁也是同样题材的壁画。第61窟建成于天福十二年(947),(41)陈菊霞:《S.2687号文书与莫高窟第61、55窟的关系》,《敦煌研究》2010年第3期,第97~100页。是曹元忠与夫人翟氏的功德窟。两窟壁画内容极高的重合率表明,第4窟的建造时间当在947年前后,它的功德主又是谁呢?张大千曾认为“此窟当仍是曹氏窟”。(42)张大千:《漠高窟记》,第337页。第4窟甬道绘制的当是曹议金等节度使供养人像,东壁第一身为于阗国王,这种布局形式见于莫高窟第98、454窟,这两窟都属曹家窟,所以,第4窟也当属曹家窟,该窟的功德主非节度使曹元忠夫妇莫属,东壁第五身女供养人有可能就是翟氏夫人。(图4)东壁绘制于阗国王李圣天一家,或许李圣天夫妇也是功德主之一。这就如同第98窟,尽管李圣天夫妇的供养人像是后来补绘的,但他称自己是“窟主”。从Дх.6069(1)号文书记载看,沙州的于阗人员向于阗皇室索要众多修窟物品,说明于阗皇室在修窟过程中起的作用不小。

图4 莫高窟第4窟主室东南部供养人像(43)引自梅林《天寿年号·佛现皇帝·宕泉造窟——俄藏敦煌文献Dx.6069+Dx.1400+Dx.2148号文书再研究》,《美术学报》2010年第4期,第40页。

第4窟甬道南北壁的绘画作品已损毁,主室东壁门南绘制的是于阗国王李圣天与曹皇后以及二位女儿,他们面向甬道而立,甬道南壁绘制的应是节度使曹议金等人,这种布局形式与莫高窟第98、454窟很像,第4窟也属曹家窟,曹元忠夫妇应是该窟的窟主。从Дх.6069(1)、Дх.6069(2)、Дх.2148、Дх.1400四件俄藏敦煌文书所记内容来看,于阗皇室也为该窟的营建出力不少,李圣天夫妇亦是窟主。所以,第4窟是由归义军曹氏家族和于阗皇室合力营建完成的。