关于麹氏高昌“义和政变”学术史的新发现①

——读唐长孺先生整理吐鲁番文书笔记零拾

刘 莹

内容提要:1981年,吴震先生发表《麹氏高昌国史索隐——从张雄夫妇墓志谈起》一文,首次披露了麹氏高昌国晚期发生“义和政变”事件,引发学界对诸多相关问题进行深入探讨,对麹氏高昌国史研究具有划时代的意义。2017年,在唐长孺先生家中发现了三册整理吐鲁番文书笔记。此三册笔记的写作时间,据研究在1975年底至1978年上半年,其中亦有与“义和政变”相关的重要内容。这一发现,不仅给“义和政变”研究增加了新的学术史资料,也对当年唐长孺先生领导的《吐鲁番出土文书》整理组的工作模式与成员之间学术关系的和睦增加了了解。

整个20世纪,关于麹氏高昌国史的研究,可以说取得了巨大进展。(1)王素先生的两部《高昌史稿》,对20世纪麹氏高昌国史研究的成果、涉及的问题及各方观点有详细、全面的梳理,参见《高昌史稿·统治编》,文物出版社,1998年,第307~453页;《高昌史稿·交通编》,文物出版社,2000年,第389~563页。这一学术进展,主要得益于新疆吐鲁番地区中古墓葬和遗址出土的丰富的碑志和文书,填补了传世文献记载的诸多空白。在这一时期的相关研究中,黄文弼先生《高昌国麹氏纪年》(以下简称《纪年》)与吴震先生《麹氏高昌国史索隐——从张雄夫妇墓志谈起》(以下简称《索隐》)两篇论文值得特别的重视。(2)黄文弼:《高昌国麹氏纪年》,原载《高昌第一分本》,西北科学考察团丛刊之二,1931年,再刊《高昌砖集》,中国科学院,1951年,第7~27页。吴震:《麹氏高昌国史索隐——从张雄夫妇墓志谈起》,《文物》1981年第1期,第38~46页。前者以黄先生在吐鲁番考古发掘的九十五方麹氏高昌国墓砖为基础,大致复原了麹氏高昌国王的世系与纪年。后者主要利用20世纪50年代至70年代吐鲁番地区中古墓葬考古发掘的墓志与文书,结合传世文献,对黄文弼先生所恢复的世系与纪年进行了补正,更首次披露了麹伯雅在位时期发生的重要政治事件——“义和政变”。自吴震先生文章发表以来,中日学者对这场政变的起止时间、参与政变的集团、政变的性质及其影响等问题进行了更为深入的探讨,使学界对麹氏高昌国的历史、特别是其晚期历史之了解,达到了前所未有的深度。(3)王素先生在前揭《高昌史稿·统治编》中专设《麹氏王国的政变之谜》一节(第359~394页),对20世纪关于“义和政变”研究的成果进行了细致的梳理,其中对“义和政变”研究涉及的各种问题亦有全面的分析与总结。21世纪初以来的相关研究,主要参见张铭心:《“义和政变”与“重光复辟”问题的再考察——以高昌墓砖为中心》,季羡林,饶宗颐,周一良主编:《敦煌吐鲁番研究》第5卷,北京大学出版社,2001年,第117~146页;薛宗正:《麹伯雅生平析疑——麹氏高昌与突厥木杆、室点密两大汗系及隋朝的关系》,《敦煌学辑刊》2007年第2期,第121~142页;王素:《唐麹建泰墓志与高昌“义和政变”家族——近年新刊墓志所见隋唐西域史事考释之二》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第30辑,上海古籍出版社,2014年,第137~164页;王素:《关于“高昌吉利”钱的几个问题》,吐鲁番学研究院,吐鲁番博物馆编:《古代钱币与丝绸高峰论坛暨第四届吐鲁番学国际学术研讨会论文集》,上海古籍出版社,2015年,第18~24页等。不具列。从这一点来看,吴震先生的研究,可谓影响深远,称之为“具有划时代的意义”毫不过分。(4)王素:《麹氏高昌“义和政变”补说》,季羡林等主编:《敦煌吐鲁番研究》第1卷,北京大学出版社,1996年,第177页。

吴震先生的文章发表于1981年。其时,《吐鲁番出土文书》整理已进入最后的审校及出版阶段。无庸讳言,吴震先生作为唐长孺先生领导的《吐鲁番出土文书》整理组的成员,《索隐》一文实际是文书整理过程中产生的成果,其撰写和发表,得到了唐先生及项目组同仁的支持。2017年,在唐长孺先生家中发现了整理吐鲁番文书笔记三册,其中有不少涉及“义和政变”的内容,为了解“义和政变”研究的学术史,特别是《吐鲁番出土文书》整理组的工作模式,提供了极为宝贵的资料。今年是吴震先生的文章发表四十周年,谨写此文,对唐长孺先生领导的《吐鲁番出土文书》整理团队,包括吴震先生在内,表示由衷的感佩。

一

这里先简单介绍黄文弼先生《纪年》的观点。因为吴震先生《索隐》的不少意见和唐长孺先生整理吐鲁番文书笔记涉及“义和政变”的不少内容,都是针对《纪年》而发。黄先生的《纪年》,与本文相关的观点,主要有以下四个:

第一,吐鲁番出土《麹斌造寺碑》有令尹麹乾固题名,英藏吐鲁番出土高昌王麹乾固延昌写经题跋又有“七祖光灵”语,(5)按黄文弼原文作“七祖□(光)灵”,误,今释为“七祖先灵”。下同,不再注明。可知麹乾固继麹宝茂为高昌王,延昌是他使用的年号,自麹氏高昌开国之主麹嘉至麹乾固共七世。

第二,《麹斌造寺碑》记麹氏高昌曾与突厥结盟(非结婚)。(6)黄文弼《高昌国麹氏纪年》“和平二年”条曰:“罗振玉《麹氏年表》称:‘《麹斌造寺碑》突厥侵北鄙、命斌往与订盟结婚而返。’余初作《纪年》亦从之。今复查《麹斌造寺碑》旧拓本‘结’下字虽模糊、然字迹不类婚字,‘遂同盟结’句意已完,他处亦无婚姻字样,故今重删订。”见《高昌砖集》,第16页。《北史·高昌传》记隋开皇十年,亦即高昌王麹乾固延昌三十年,“突厥破其(高昌)四城,有二千人来归中国”。(7)《北史》卷九七《高昌传》,中华书局,1974年,第3215页。当时高昌已附属突厥,该记载不可信。

第三,《旧唐书·高昌传》说“武德二年,(麹)伯雅死,子文泰嗣”,(8)《旧唐书》卷一九八《高昌传》,中华书局,1975年,第5294页。唐武德二年即高昌义和六年,可证延和、义和均为麹伯雅年号,前者十二年,后者六年,而接下来的重光应是麹文泰的年号。

第四,传世文献记麹氏高昌享国时间存在多说,据《周书·高昌传》记麹嘉于北魏太和末(499)被国人拥立,次年为其当政元年(500),至唐太宗贞观十四年(640)高昌被灭,麹氏高昌享国应有一百四十一年。

这四个观点,涉及麹氏高昌的诸王世系与享国时间,延和、义和、重光等年号的归属,以及麹氏高昌与突厥的关系,十分重要。特别是其中诸王世系、享国时间、年号归属,如吴震先生《索隐》所说:“基本上已为目前通行的中国历史年表所采用。”(9)吴震:《索隐》,第44页。该文第46页注举例云:“如荣孟源《中国历史纪年》,《辞海》(修订本)所附《中国历史纪年表》,文物出版社1974年出版的《中国历史年代简表》之‘年号通检’。”其实远不止此。影响甚大,更是不能不辨。

二

吴震先生的研究已广为学界所熟知。在此稍作总结,以便讨论。

《索隐》以1973年考古出土的张雄及其妻麹氏墓志为切入点,从分析张氏世系入手,探讨张雄所处时期的高昌国政治形势。其中有以下重要意见:

第一,麹伯雅延和十二年(613),高昌发生政变,政变者改年号为“义和”,使延和年号中断。六年后,也就是义和六年(619),伯雅返政,恢复延和年号,次年(620)二月改元“重光”,有“重新光复”之义。

第二,“义和政变”发生的背景是麹伯雅推行的“解辫削衽”改革。此举引起了当时控制高昌的铁勒势力的不满,导致麹伯雅为铁勒扶植的势力所驱逐。伯雅出奔后,大概逃到西突厥,最后又借助西突厥的力量复国。

第三,对《旧唐书·高昌传》关于麹伯雅死于唐武德二年(619)的记载进行了辨析,认为应从《资治通鉴》记载,伯雅实际死于武德六年(623),因此,重光无疑也是伯雅的年号。

第四,对麹氏高昌国史纪年进行了补正。在认同黄文弼先生一百四十一年说的基础上,减去头尾不足一年的部分以及伯雅失国的六年,认为两《唐书·高昌传》所记麹氏享国一百三十四年不误。又据高昌王麹乾固写经题跋(另参下文),认为其中所称“七世(应作祖)先灵”,不应包括麹乾固本人,“七世”也并非均为帝王,乾固之前当有六王。麹光与麹坚皆为麹嘉之子,为一世王,又补充文泰子智盛,恰好符合两《唐书·高昌传》的九世之说。

吴震先生的如上意见,最先得到《吐鲁番出土文书》整理组的支持,并在不久后出版的《吐鲁番出土文书》释文本多有反映。如吴先生提到“义和”年号的行用问题时,特别指出,吐鲁番出土文书中存在涂去“义和”和修改“义和”为“延和”的文书,还存在延和十八年、十九年的文书,值得注意。修改“义和”为“延和”的文书以及延和十八年、十九年的文书,吴先生已明确指出来自阿斯塔那206、116与339号墓,分别是《高昌义和五年(618)延隆等役作名籍》(文书编号为73TAM206:42/7-1)、《高昌延和十八年(619)夏田残券》(文书编号为73TAM116:56)与《高昌延和十九年(620)寺主智□举麦、粟券》(文书编号为60TAM339:50/2)。此三件文书均有解说,依次迻录如下:

本件第五行“义和五”三字,经涂去,改书“延和十七”年。……按麹伯雅之延和十二至十三年间(613—614年)曾发生政变,王位为人所夺,614年改元义和,义和六年伯雅复位,复称延和十八年。此处当是伯雅复位后追改。(10)唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》第5册,文物出版社,1983年,第259页题解与260页注释[一]。按:原文记公元存在手民之误,此处径改。

按黄文弼《高昌国麹氏纪年》称麹伯雅延和年号止十二年,次年即改义和。义和元年甲戌,己卯应为义和六年。今此件见延和十八年己卯,又阿斯塔那339号墓文书一《高昌延和十九年寺主智□举麦粟券》内延和十九年岁次庚辰,则延和不止十二年。据阿斯塔那206号墓所出《唐垂拱四年张雄妻麹氏墓志》,知麹伯雅统治后期,高昌曾发生内乱,伯雅出亡,王位为他人所夺,后又复位。由此推测,义和非伯雅年号,而是夺取王位者所改。出土文书中所见义和年号止于六年己卯,延和则于十二年后中断,至己卯、庚辰又见十八、十九年。义和六年即延和十八年,此年伯雅复位,恢复延和年号,已无疑义。阿斯塔那206号墓所出《高昌义和五年役作名籍一》内“义和五年”涂改为“延和十七年”,当是伯雅复位,恢复延和年号时追改,其他出土文书也有将“义和”二字涂黑的例子。(11)唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》第3册,文物出版社,1981年,第154~155页注释[一]。按此册出版在前,所云《高昌义和五年役作名籍一》,即前揭同书第5册文书,已删“一”字。

麹伯雅延和年号至十二年中断,次年由夺取王位者改年义和。义和六年己卯(619),伯雅复位,恢复延和年号,是为延和十八年。详见阿斯塔那116号墓三《高昌延和十八年夏田残券》注[一]。延和十九年庚辰(620)改元重光,据阿斯塔那199号墓及503号墓所出《张阿质儿墓表》、《张鼻儿墓表》均见重光元年庚辰二月,本件在正月,尚用延和年号,知改元当在二月。重光取义也表示了纪念复位。(12)唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》第3册,第215页注释[一]。

吴震先生并未指明的涂去“义和”年号的文书,应是阿斯塔那331号墓文书《高昌义和六年(619)伯延等传付麦、粟、广禾条》(文书编号为60TAM331:12/1、12/8、12/6、12/3、12/2、12/4、12/7、12/5)。本件文书多处出现“义和”年号,题解曰:“年号‘义’字均被墨涂去。”(13)唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》第3册,第110页。

从上录文书解说来看,除出版稍晚的《吐鲁番出土文书》第五册所载第一件文书的题解与注释,对政变发生的时间和改元义和的时间做了修正外,出版稍早的《吐鲁番出土文书》第三册所载其余几件文书的题解与注释中,关于麹伯雅返政的时间、改元重光的时间、重光年号的含义等,均与吴震先生意见相同。(14)关于“义和政变”发生的时间,学界目前的主流意见认为应在延和十三年,也就是义和元年。参见:〔日〕关尾史郎:《「義和政変」新釈——隋·唐交替期の高昌国·遊牧勢力·中国王朝》,《集刊東洋学》第70号,1993年,第41~57页;王素:《高昌史稿·统治编》,第376~379页。学界一般认为,以上题解与注释大概都是基于吴震先生的研究。王素先生便曾提到:“发现及披露这场政变的首要功臣是吴震先生。唐长孺先生及其领导的《吐鲁番出土文书》整理组赞同并沿袭其说。”(15)王素:《高昌史稿·统治编》,第372页。不过,新近发现的唐长孺先生整理吐鲁番文书笔记,为了解相关情况,提供了一些新的重要资料。

三

2017年3月至4月,在唐长孺先生家中先后发现了三本整理吐鲁番文书笔记。王素先生将最先发现的两本称为甲本与乙本,最后发现的一本称为丙本。经研究,丙本在1975年底开始使用,是三本笔记中使用最早者,笔记使用时间的下限接近1977年5月。甲本与乙本使用时间相连续,甲本在前,开始使用的时间晚于丙本,乙本使用时间的下限则在1977年5月至1978年上半年。(16)关于三本笔记的发现经过,以及使用的时间和相互关系,参见刘莹:《新发现唐长孺先生整理吐鲁番文书笔记概述》,《文物》2021年第5期(待刊)。

在新发现的唐长孺先生整理吐鲁番文书笔记中,有不少与“义和政变”相关的内容,最早见于丙本笔记第42页。唐先生记云:

73,116:56,延和十八年己卯岁租田契。(延和据黄氏《年表》,延和止十二年,下接义和,义和六年己卯)

此处所记“73,116:56,延和十八年己卯岁租田契”,即前揭1973年阿斯塔那116号墓出土的第56号《高昌延和十八年(619)夏田残券》。所谓“黄氏《年表》”,即指黄文弼先生《纪年》。丙本笔记共198页。如前所说,使用时间在1975年底至1977年5月稍后。第42页,写作应在1976年上半年。其时,唐先生就已注意到,《纪年》说延和止十二年,下接义和,义和六年己卯,而该《夏田残券》记延和有十八年,是年亦为己卯岁,与义和六年同为己卯,存在问题。

唐先生之后又在丙本笔记第195页记云:

73,116:56,延和十八年己卯租田契,在二月。

60,331:12,12:3、12:4、12:6三件文书,义和六年己卯岁九月十日、十一日、十二日,内义和字均涂去“义”字。

此处所引两件文书:第一件即前揭《高昌延和十八年(619)夏田残券》,这里重复引述,在于强调时间在二月。第二件即前面提到的1960年阿斯塔那331号墓出土的第12号《高昌义和六年(619)伯延等传付麦、粟、广禾条》,在于强调其中12:3、12:4、12:6三件文书(残片),时间在义和六年己卯岁的九月十日、十一日、十二日,里面义和年号的“义”字都被涂去。显然,唐先生已经怀疑,延和十八年,亦即义和六年,二月至九月间,高昌发生了重大政治事件。

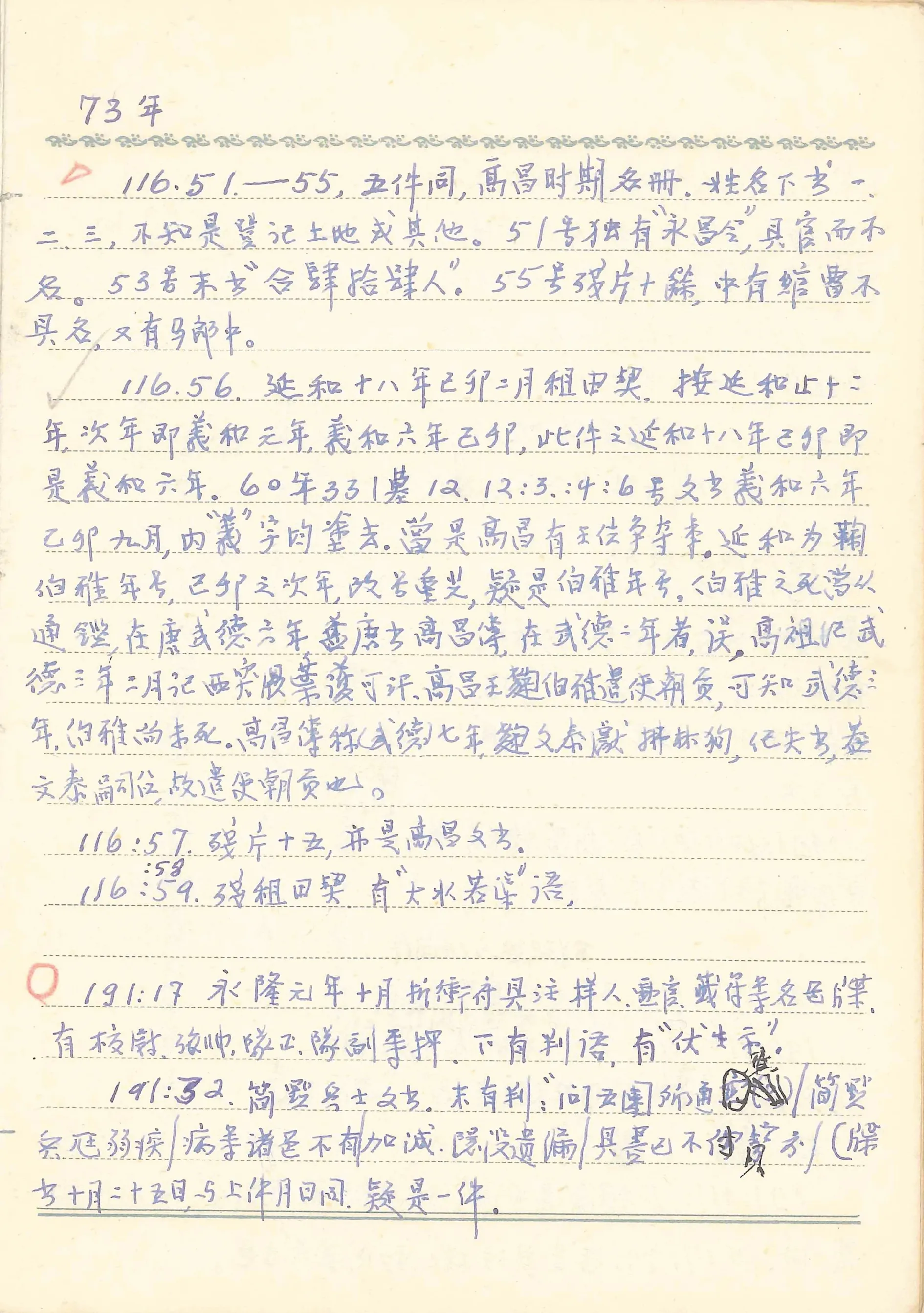

唐先生接着又在丙本笔记第196至197页记云(图1):

图1 丙本笔记第196页

按马伯乐书所载延昌卅九年文书有“七祖□(光)灵”语,黄文弼以为自麹嘉至乾固为七世。然此文书为乾固自题,岂得自列于七祖,或中间尚有一代。

《隋书》《北史》[之]《高昌传》谓开皇十年,“是年,突厥破其四城,有二千人来归中国”,黄文弼以为不足信。按史以伯雅嗣坚,误,但不能以为所记突厥侵高昌时(应作事)亦误。高昌虽早与突厥结盟,不能谓必无侵寇之事。

伯雅大母本突厥可汗女,则《麹斌造寺碑》所云“盟结”之结实指结姻,黄氏谓无婚姻之事,非。

黄《表》从《旧唐书·高昌传》武德二年伯雅死,然《通鉴》作六年。按义和六年据文书为延和十八年己卯,义和止五年,次年恢复延和年号,又次年改重光,疑皆是伯雅年号。中间盖有争夺,故号“重光”。重光止四年,即武德六年,次年改元延寿,始为麹文泰年号。《通鉴》作伯雅六年死,必有据(原注:当查《册府》),或《旧[唐]书·高昌传》之二年实六年之讹。

此处连记四条:第一条“马伯乐”指法国汉学家H.Maspero,其“书”指《斯坦因第三次中亚探险所获汉文文书》,“延昌卅九年文书”指马书所收麹乾固于延昌卅九年(599)所写《摩诃般若波罗蜜经》题记。(17)H.Maspero,Les documents chinois de la troisième expédition de Sir Aurel Stein en Asie Centrale,London,1953,p.177.另参陈国灿:《斯坦因所获吐鲁番文书研究(修订本)》,武汉大学出版社,1997年,第440~441页。同条和第二条都直接点名黄文弼,第三条“黄氏”亦指黄文弼,第四条“黄《表》”亦指黄文弼先生《纪年》。可见这四条都是针对黄文弼先生《纪年》提出的意见。第一条指出黄氏认为麹嘉至乾固为七世不妥,其间还缺一代;第二、三条指出黄氏认为高昌与突厥虽无婚姻,但既结盟,突厥就不应该侵寇高昌,亦不妥,高昌与突厥实际结姻,不妨碍突厥仍然侵寇高昌。第四条指出黄氏从《旧唐书·高昌传》认为麹伯雅武德二年(619)死不妥,应从《通鉴》作武德六年(623)死,延和中断而后恢复,与反映恢复的重光都应是麹伯雅的年号,其间的义和说明“中间盖有争夺”。仅此“中间盖有争夺”一句,“义和政变”就呼之欲出了!

如前所说,丙本笔记共198页,使用时间在1975年底至1977年5月稍后的一段时间。前揭第195、196、197三页,已到笔记之末,写作时间应稍晚于1977年5月。其时,唐先生就已对黄文弼先生《纪年》问题有了非常全面的认识,对麹氏高昌义和年间发生重大政治争夺事件也有了较为完整的了解。

除了丙本笔记有与“义和政变”相关的内容,在承接甲本笔记的乙本笔记第7页,唐先生也做了相关记录(图2),(18)按甲、乙两本笔记均按墓葬文书发掘时间排列,均自第7页始。甲本止于1972年阿斯塔那188号墓葬文书,乙本起于1973年阿斯塔那116号墓葬文书,乙本承接甲本十分明显。全文为:

图2 乙本笔记第7页

[73]116:56,延和十八年己卯二月租田契。按延和止十二年,次年即义和元年,义和六年己卯,此件之延和十八年己卯即是义和六年。60年331墓12,12:3、:4、:6号文书义和六年己卯九月,内“义”字均涂去。当是高昌有王位争夺事。延和为麹伯雅年号,己卯之次年,改号重光,疑是伯雅年号。伯雅之死当从《通鉴》,在唐武德六年,《旧唐书·高昌传》在武德二年者,误,《高祖纪》武德三年二月记西突厥叶护可汗、高昌王麹伯雅遣使朝贡,可知武德三年,伯雅尚未死。《高昌传》称(武德)七年,麹文泰献拂林狗,《纪》失书,盖文泰嗣位,故遣使朝贡也。

此处再次提到前揭《高昌延和十八年(619)夏田残券》和《高昌义和六年(619)伯延等传付麦、粟、广禾条》。据研究,丙本笔记使用时间较早,类似稿本,甲、乙两本笔记使用时间较晚,类似修补本,因而甲、乙两本笔记与丙本笔记内容多有重叠。此条集中讨论延和、义和、重光三年号的归属,认为延和、重光二年号均属麹伯雅,其间义和年号不属麹伯雅,反映“高昌有王位争夺事”,明显比前揭丙本笔记所记更加明确和精炼。写作时间应略晚于丙本195、196、197页的记录。

唐先生虽然从未撰写“义和政变”专题论文,但从前揭《高昌义和五年(618)延隆等役作名籍》《高昌延和十八年(619)夏田残券》《高昌义和六年(619)伯延等传付麦、粟、广禾条》《高昌延和十九年(620)寺主智□举麦、粟券》四件文书的题解和注释来看,不难发现其中都有唐先生笔记的影子。类似事例很多。譬如黄文弼先生认为麹乾固写经题跋提到“七祖先灵”,说明自麹嘉至麹乾固共七世。唐先生笔记说:“黄文弼以为自麹嘉至乾固为七世。然此文书为乾固自题,岂得自列于七祖。”吴震先生《索隐》说:“这种解释殊属不当。既是乾固发愿写的经,跋语正是乾固的‘发愿文’,文中所称‘七世祖先’(应作先灵)怎能包括乾固自身在内呢?”(19)吴震:《索隐》,第45页。又譬如黄文弼先生认为《麹斌造寺碑》记高昌与突厥“遂同盟结”,句意已完,并无婚姻记载。唐先生笔记说:“《麹斌造寺碑》所云‘盟结’之结实指结姻。”马雍先生作为唐先生领导的《吐鲁番出土文书》整理组早期成员,后撰《突厥与高昌麹氏王朝始建交考》一文,说:黄氏“遂同盟结”断句不通,据拓片“结”下一字左侧从“女”,应是“姻”字。(20)马雍:《突厥与高昌麹氏王朝始建交考》,原载《向达先生纪念论文集》,新疆人民出版社,1986年,收入《西域史地文物丛考》,文物出版社,1990年,第148页。显然,吴震、马雍两位先生的文章中也都有唐先生笔记的影子。

四

当然,以上所述,并不是想否定吴震先生关于“义和政变”的首倡之功。相反,吴震先生关于“义和政变”的首倡之功,更加不容置疑。这涉及对唐长孺先生领导的《吐鲁番出土文书》整理组的工作模式的理解。

1981年1月25日,唐先生在日本东京大学学士会馆8号室演讲,介绍新出吐鲁番文书的内容与价值,其中提到“义和政变”,是这样说的:

从文书中我们发现麹氏高昌后期的一次重大政治事件。历来考证麹伯雅延和纪元凡十二年(613),明年改元义和,义和六年(619)麹伯雅死,子文泰嗣立,明年改元重光(620),重光凡四年,明年改元延寿(624)。我们却发现阿116号墓出有《延和十八年(原注:推算相当于义和六年[619])夏田残券》,阿339墓出有《延和十九年(原注:相当于重光元年[620])寺主智□举麦粟券》;又发现阿331墓《义和六年(619)伯延等传付麦粟广禾状》的“义和”年号全遭涂抹。根据这些迹象,结合高昌贵族张雄妻麹氏墓志,我们判断麹伯雅延和十二年发生一次政变,王位为人夺取,自立为王,改元义和。义和六年(619),麹伯雅复辟,恢复延和十八年纪元,明年延和十九年改元重光,重光即重新光复之意。重光四年(623),伯雅死,子文泰嗣位,改元延寿。这样纠正了以义和为麹伯雅年号之误,也纠正了以重光为麹文泰年号之误,证明《资治通鉴》麹伯雅死于武德六年(原注:即重光四年[623])是对的,《旧唐书·高昌传》称死于武德二年(619)实误。由于文书的发现,沉埋千年的史实才为世人所知。这件事新疆博物馆吴震先生已有专文论证。(21)唐长孺:《新出吐魯番文書発掘整理経過及文書簡介》,《東方学報》第54期,1982年,第94页。本文后改名《新出吐鲁番文书简介》,收入《山居存稿》,中华书局,2011年,第320~344页。

唐先生的演讲用了三个“我们”——“我们发现”“我们却发现”“我们判断”,显然是代表整理组发表意见。实际上,关于“义和政变”,也是整理组的共识。最后说“这件事新疆博物馆吴震先生已有专文论证”,也含有让吴先生代表整理组撰文就“义和政变”进行更加深入的研究的意思。

唐先生的演讲在1981年1月,吴震先生《索隐》一文的发表也在1981年1月,完全同时,说明在此之前,两位先生已就“义和政变”问题有所沟通。

1979年11月29日,吴震先生给唐先生写信,汇报《吐鲁番出土文书》整理工作,以及自己的研究情况,其中提到《索隐》一文的撰写,原文为:(22)吴震先生此信仅署时间为“11月29日”。据第一段提到:“在上月中旬,穆舜英同志来京,派李征同志去吉林,参加该省考古学会成立大会,至11月初回来。”吉林省考古学会成立于1979年10月27日,知此信写于是年。此信由唐先生哲嗣唐刚卯先生提供,在此谨致谢意。

上个月于工余之暇写了一篇《麹氏高昌国史索隐——从张雄夫妇墓志谈起》。主题是探讨高昌历史上那次“政变”的历史事件。原来月刊(指《文物》)想发一期新疆专号,目前看来专号可能出不了,不过杨瑾同志表示还想发。开始只打算写五千字,以后随着资料的发掘,竟成了万字。主要根据张雄、怀寂、礼臣祖孙墓志,推定了雄的父、祖墓葬,并根据这批墓志探讨了一下张雄家世。由此推定了高昌国的那次“政变”。这时间(应作事件),我们组内同志都是清楚的,即“义和”是政变者年号。其原因和历史背景,我以为是由伯雅“解辫削衽”的变俗令为导火线,背后有铁勒的支持。政变后伯雅弃国出逃到西突厥,并与统叶护可汗结为儿女亲家(原注:以其女嫁叶护长子呾度),后来也是在西突厥支持下得以复辟。由此,得以订正了高昌纪年中的某些错误,解决了几点疑团:(1)伯雅之死在武德六年,非元(应作二)年;(2)高昌麹氏享国确为两《唐书》所志为一百三十四年(原注:除去政变失国六年),共传十王、九世(原注:我以为嘉死后传世子光,光死传弟坚)。因为当时月刊要的急,不及寄您审阅。其时[胡]绳武同志正在紧张的赶写论文,只由[王]东明同志审阅一遍即交出。月刊戴文保同志又建议我把张雄家世部分作了压缩(原注:原来万二千字)。这个稿子目前已交月刊了。对这个问题,不知先生尚有更多的考虑否?

吴先生的此信,两次提到“那次‘政变’”,又提到“我们组内同志都是清楚的,即‘义和’是政变者年号”,说明关于“义和政变”,在整理组内部曾经有过讨论,并已形成共识。当然,这些共识,难免是一些不成系统的“碎片”。吴先生的贡献,是将这些“碎片”,通过更加深入的研究,拼缀为一幅完整的画卷。信中说:“当时月刊要的急,不及寄您审阅。”说明当时吴先生代表整理组写的文章,都是要经唐先生审阅才能发表的。最后问:“对这个问题,不知先生尚有更多的考虑否?”说明关于“义和政变”,唐先生的意见至关重要。

吴震先生《索隐》一文的发表,不仅使“义和政变”成为历史定论,更推动了学界关于“重光复辟”、“延寿改制”、“高昌吉利”纪念币的铸造、“义和政变家族”的动态等一系列问题的探讨。其重要性已为学界共识,无须赘述。值得注意的是,《吐鲁番出土文书》整理组,是由来自不同高校、科研单位和文博考古单位的专家组成的学术团队。唐长孺先生作为整理组组长和一代史学宗师,对很多学术问题的认识无疑会独具慧眼和先人著鞭。他将自己的发现,毫无保留地提供给整理组讨论,在形成共识的同时,鼓励大家撰写文章,进行更加深入的研究。唐先生的这种工作模式,促进了来自不同学术领域的成员之间学术关系的和睦,培养了一大批优秀的“吐鲁番学”专家。同时,唐先生也赢得了大家的尊敬。吴震先生给唐先生写信,经常抬头称“唐师”,结尾问“师母安好”。其他成员亦然。唐先生整理吐鲁番文书笔记的发现,不仅给“义和政变”研究增加了新的学术史资料,对于了解前辈学者视学术为公器的高尚情怀也提供了帮助。而关于后者,也许更值得当代学人好好学习和引为借鉴!