新疆轮台县奎玉克协海尔古城遗址考古发掘的新收获与初步认识

张相鹏 党志豪 李春长 徐佑成

内容提要:奎玉克协海尔古城遗址位于新疆轮台县东南约20公里的荒漠中,地表可见平面呈不规则的圆角长方形墙垣,城中有一高台。以往有学者推测此遗址可能为西域都护府所在地。经过三年的主动性考古发掘,明确了该遗址城墙、高台构筑方式与基本结构。该城址始建于公元前5世纪,公元前后废弃,是这一时期塔里木盆地北缘绿洲一处重要城址,是目前新疆地区经科学考古发掘的年代最早的城址,为研究塔里木盆地北缘城邦文明提供了重要资料,对研究新疆史前文明化进程有重要意义。

奎玉克协海尔(以下简称奎城)为维吾尔语音译,“奎玉克”意为灰烬,“协海尔”意为“古城”,位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县东南约20公里的荒漠中。中心地理坐标为北纬41°36′22.60″,东经84°20′48.40″。1913~1915年,斯坦因曾对奎城做过调查。(1)斯坦因:《亚洲腹地考古图记》卷二,广西师范大学出版社,2004年,第1090页。1928年,黄文弼先生调查奎城后,认为其“可能为汉仑头国故址”(2)黄文弼:《塔里木盆地考古记》,中国科学出版社,1958年,第10页。。2011年,林梅村先生在此考察后,撰文论证奎城为西域都护府所在乌垒城。(3)林梅村:《考古学视野下的西域都护府今址研究》,《历史研究》2013年第6期,第43~58页。此后,中国科学院遥感与数字地球研究所、浙江大学、中国国家博物馆等多家科研机构对奎城开展了不同方法的调查,结论也不尽相同。2018年起,新疆文物考古研究所与北京大学考古文博学院组成联合考古队,对轮台县奎玉克协海尔古城与卓尔库特古城进行主动性考古发掘,取得一些新的收获。

一 遗址概况

奎城位于轮台县东南迪那河下游的冲积荒漠地带。北距轮台县城约20公里,西距S165沙漠公路2.5公里,东至卓尔库特古城约9公里,东南5公里为赛维尔古城(图一)。城址所在区域地势平坦,地表为粉沙状盐碱层,东西两侧为两条不知名河流故道,生长有红柳、芦苇、骆驼刺等耐旱植被。地属暖温带大陆性干旱气候,年平均降水量72毫米,蒸发量2072毫米。

图一 奎玉克协海尔古城遗址位置示意图

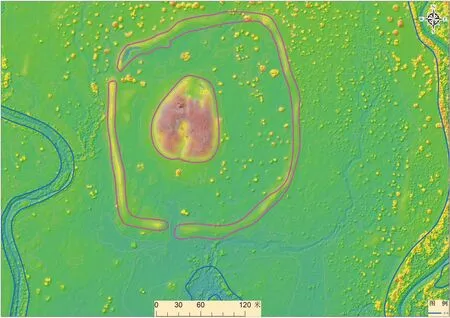

城址保存较好,地表可见平面呈不规则圆角长方形的墙垣,南北长310、东西宽260、周长约900米,残高1~2米不等。西北角与南垣西段各有一缺口,西北角缺口宽约6米,南垣缺口宽约22米,疑为城门所在。城内中部偏西有一残高约6.5米高台,平面呈椭圆形,南北长约120、东西长约90、周长约340米,高台中心有一明显凹陷区(图二)。高台地表散布有大量动物骨骼与少量陶片。城址于1957年1月被公布为自治区级文物保护单位。

图二 奎玉克协海尔古城DEM模型图

2018年奎城开始主动性考古发掘,发掘伊始,即建立了考古发掘GIS地理信息系统,在遗址保护区西南角建坐标原点,将整个城址纳入虚拟布方内。实际工作中将钻探与发掘有机结合,按照由城外到城内、由结构到功能的思路开展。

发掘工作首先选择城址东北角低矮的墙垣进行解剖,布设东西向50×4米的探沟一条,明确了城内外的文化堆积状况、城墙的结构与建筑方式。后对城垣南侧缺口进行发掘,共发掘5×5平方米探方38个。清理出不同时期灰坑、沟渠、灶址、墓葬等遗迹34处,采集和出土陶、金、铜、铁、石、骨、角等各类小件遗物83件(组)及大量的陶片与动物骨骼,了解到南部缺口为晚期冲沟所致。

2019年对城内中心高台的西南角进行发掘。共发掘10×10平方米探方10个,揭露出不同时期灰坑、水井、灶址、房址、墓葬等遗迹单位59处,出土陶、铜、铁、木、石、骨、角等各类小件遗物214件及大量动物骨骼与陶片,对高台建筑的构筑方式有了初步的了解。

2020年延续2019年发掘,继续向东发掘高台建筑。共发掘10×10平方米探方23个,揭露出不同时期灰坑、沟渠、路面、房址等遗迹单位26处,出土陶、铜、铁、木、石、骨、角、毛麻制品等212件小件遗物及大量动物骨骼和陶片。进一步了解了高台建筑的构筑方式、遗迹分布与基本结构。

二 重要收获

1.了解了遗址堆积的基本情况

发掘情况表明,城址内外堆积情况不一致。城外堆积相对简单,城内受人为活动的影响,堆积相对复杂。现以城垣东北部探沟南壁剖面为例,简要介绍如下。

城内堆积,分为9层。其中,第1层为表土层,第2~4层为城址废弃后的自然淤积堆积,第5~6层为城址使用时的堆积,第7层为城址建造时的堆积,该层层底为主体城墙起建面,第8~9层为早于主体城墙起建前的堆积。

城外堆积共有5层,其中1至5层的堆积均为自然堆积,5层以下为筑墙取土形成的壕沟,沟内堆积杂乱(图三)。

图三 城垣东北角探沟南壁剖面图

2.明确了城墙构筑方式与基本结构

对城墙东北角解剖及南部缺口的发掘表明,奎城的城墙先后经过三次垒筑的过程:最早的墙体为早期人群挖沟取沙堆成的沙梁,高约1米、底宽约5.22米,后在其外侧覆泥,整体高约1.28、底宽约7.33米,我们称之为“墙芯”;第二次筑墙与第一次筑墙之间相隔年代较远,垒筑城墙的主体部分,墙体起建于距现地表3.4~3.6米的原地表,采用垛泥方式,自墙外取泥垛筑而成,基宽约16.05米、残高约4.99米,内侧直立,外侧呈坡状,因取土在城外形成宽约15.3、深约2.46米的壕沟;第三次筑墙主要是对墙体外侧的修葺补筑,可见有不同时期活动面。

3.初步了解了城内高台的构筑方式与遗迹分布

高台的发掘表明,高台现存的形制保持了原有的形状,为一圆角方形的台体,中部有一圆形空间,南侧有通道与中部空间相连。高台的形成经历了延续修筑、反复使用的过程,已暴露的遗迹根据层位关系大致可分为四个时期,不同时期的建筑使用材料不同、方式不同、结构不同、功能不同。

最早的建筑起建面距现地表深约1.6~1.8米,现揭露出三处,主要位于高台中部凹陷空间西侧以及高台东南角,采用10~15厘米泥团版筑,每版宽约1.5米,最高者可达5米以上,墙体内部泥团随意垒砌、无规律。外壁整齐,有大面积过火痕迹。限于发掘面积和晚期建筑的叠压打破,具体形制尚不清楚。在高台南侧的通道中,在距现地表深1.6米处清理出泥坯铺砌、宽约2米的道路,可通高台中部凹陷区。第二期建筑叠压于早期建筑或建筑周边的废弃堆积上,使用直接在湿地割取的泥坯垒砌而成。泥坯有4种规格,分别为60×40×12厘米、52×30×8厘米、45×30×10厘米和35×25×8厘米。建筑主要分布在现有发掘区北部和西部,构成了高台周缘的外围墙体与高台上的房屋遗存。第三期建筑多借用第二期建筑墙体修建,位于发掘区的东北部,土坯房屋,墙体上可见柱洞,倒塌的顶部与木柱有明显得过火现象。

最晚一期的建筑分布于高台的外缘,为木柱支撑的棚架与外围墙体的护坡,护坡呈斜坡状,土坯垒砌。

4.明确了城址的建造、使用与废弃年代

根据遗迹间的层位关系与出土文物,结合碳十四测年结果,我们将奎城遗址的年代大致分为了四期:第一期,公元前770~前550年,春秋早中期。主要遗迹包括“墙芯”以及与其同时期的文化层堆积,出土带有斜线纹、网格纹的彩陶片。第二期,公元前550~前400年,春秋中晚期。主要的遗迹包括城墙的主体部分,城墙外壕沟,高台建筑中最早期的部分,出土有夹砂红陶、褐陶片,可辨器形有带流器。第三期,公元前400~前150年,春秋晚期至西汉初期。主要包括城墙外侧的修筑部分、高台上的第二、三期建筑,出土有夹砂红陶、褐陶和灰陶片。第四期,公元前150~公元80年,西汉初期。主要的遗迹为高台外侧的棚架建筑、护坡以及城墙南部位于城墙上的墓葬,出土有夹砂灰陶、串珠等遗物。

由以上年代分期可知,该区域在公元前770~前550年就有人群活动,并形成了具有一定规模的聚落。至公元前550~前400年,高大的城墙及城中心的早期建筑开始建造。从公元前400~前150年,高台建筑不断扩建、改建,直到公元前150年至公元80年城址衰落、废弃。

三 初步认识

1.关于奎城文化性质

奎城出土遗物主要有陶片、金属器、石器、木器、骨角器等类。出土陶片以夹砂红陶、灰黑陶与褐陶为主,少量灰陶,器形有单耳罐、折肩罐、带流罐等,所展现的文化面貌与察吾乎沟口文化(4)中国社会科学院考古所新疆队,新疆巴音郭楞蒙古自治州文管所:《新疆和静县察吾乎沟口一号墓地》,《考古学报》1988年第1期,第75~99页;新疆文物考古研究所:《新疆察吾乎——大型氏族墓地发掘报告》,东方出版社,1999年。具有较多的相似性。在奎城西北约30公里的群巴克墓地,早年中国社科院考古所新疆队曾做过发掘,(5)中国社科院考古研究所新疆队,新疆巴音郭楞蒙古自治州文管所:《新疆轮台群巴克古墓葬第一次发掘简报》,《考古》1987年第11期,第987~996页;中国社科院考古研究所新疆队新疆巴音郭楞蒙古自治州文管所:《新疆轮台群巴克墓葬第二、三次发掘简报》,《考古》1991年第8期,第684~736页。有学者根据发掘情况提出察吾乎沟口文化的群巴克类型,(6)陈戈:《察吾乎沟口文化的类型划分和分期问题》,《考古与文物》2001年第5期,第30~39页。从测年数据来看,群巴克墓葬年代在公元前950~前580年左右,绝对年代早于奎城,且与奎城的早期年代相接,所出土的彩陶片、带流器也具有较多的相似性,两地之间是同一人群的迁移还是人群间的交往,尚需更深层次的研究。因以往察吾乎沟口文化均无相应的遗址发现,是否将奎城纳入察吾乎沟口文化序列,也需进一步的发现与讨论。

奎城出土的夸张变形狼纹带扣、卧狼纹陶范等遗物与扎滚鲁克墓地和东塔勒德墓地出土的变形狼纹一样,都具有浓厚的北方草原风格。出土的卜骨和五铢钱币表现出中原地区的文化因素。综合分析来看,奎城体现的是一种兼容并蓄的多元文化特征。

张骞出使西域后,汉文文献中有不少关于西域“三十六国”的记载。其中《史记·大宛列传》记载有“仑头城”,废弃原因与贰师将军李广利伐大宛有关。奎城主体年代在春秋中晚期至西汉初年,发掘表明,城内高台建筑中的早期遗迹有大面积过火痕迹,建筑周边及高台外侧都发现大量的灰烬、烧炭堆积,似为战争失火所致,但经仔细观察与勘探,早期建筑过火面并非一次所致,而是经年累月烧火形成,周边灰烬厚达1米以上,显然是人为堆积造成。发掘现象与文献所载李广利“至仑头,仑头不下,攻数日,屠之”(7)﹝汉﹞司马迁:《史记》卷一二三《大宛列传》,中华书局,1963年,第3176~3177页。显然不符,至于奎城是否能与文献所载城址相对应,尚需更多的证据。

2.关于奎城古代人群的生业模式

奎城现处于一片干旱少雨的荒漠中,当时的环境显非如此。在城垣南部缺口的墙面上发现有小麦的遗存,各区域的发掘中出土大量的动物骨骼,数量惊人,多数为牛、马、羊、骆驼等家畜。小麦与大量大型家畜骨骼的发现,反映出当时经济形态主要为畜牧业与农业并重的混合经济,人们依托城镇定居生活。动物考古的初步研究表明,城内的动物骨骼少见完整动物,下颌骨较少,当时城内的肉食品供应可能出现专门化的趋势。

3.关于奎城与塔里木盆地北缘早期文明化进程

文明起源是考古学研究的终极命题之一,考古学上关于文明起源判定标准,众说不一。夏鼐先生以“都市”“文字制度”和“青铜器铸造技术”作为探索中国文明的三项标志,(8)夏鼐:《中国文明的起源》《夏鼐文集》,社会科学文献出版社,2000年,第402~413页。张光直先生提出“青铜冶金技术、文字、城市、国家组织、宫殿、复杂社会礼仪”等六项标准,(9)张光直:《论“中国文明的起源”》,《文物》2004年第1期,第73~82页。苏秉琦先生提出“从氏族公社向国家转变的典型道路——古文化、古城、古国;国家发展的三部曲——古国、方国、帝国;国家形成的三模式——北方原生型、中原次生型、北方草原续生型”(10)苏秉琦:《中国文明起源新探》,辽宁人民出版社,2009年,第109~144页。等等。在以往新疆地区考古学研究中,往往认为新疆城市的出现多在西汉前后,并以张骞通西域为界,将新疆考古学文化划分为史前时期和历史时期。奎城的发掘表明,至迟在公元前550~前400年,塔里木盆地北缘已出现了具有较高程度的文明,发映出西域文明与中华文明历史发展脉络的一致性。文明无疑是一个不断建构的过程,反映着社会由基本平等原始社会向不平等的阶级社会逐渐发展、组织由氏族制度向国家机构逐渐迈进的发展过程。以往塔里木盆地北缘发现有大量公元前1000至公元前后的墓葬材料,研究者将其定义为早期铁器时代的考古学文化,奎城的发掘与研究为我们深入讨论这一时段该区域史前文明由聚落走向城邦文明的早期文明化进程提供了重要的线索。