敦煌壁画中两种于阗历史传说故事画新考①

张小刚

内容提要:于阗是佛教东传的重要中转站,曾是古代大乘佛教的中心。为了更好地发展佛教,抬高本地佛教在世界佛教体系中的地位,促进佛教在民间的广泛传播,于阗佛教徒们编造了大量与当地有关的神异传说和感通故事。公元9~10世纪时敦煌与于阗关系密切,敦煌壁画中出现了不少有关于阗的造像题材。莫高窟北宋初第454窟甬道顶佛教感通画下部一组画面表现的可能是于阗国王先祖地乳出生由来的传说故事。莫高窟第126窟甬道顶五代佛教感通画中榜题为“于阗国太子出家时”的画面表现的可能是于阗国王尉迟毗梨耶王遗失后寻得的孩子在牛头山伽蓝出家,成为于阗最早得获阿罗汉果的论道沙门的传说故事。

于阗是中国古代西域著名的佛教圣地。晚唐至北宋初期,敦煌的归义军政权与于阗王国之间建立了非常密切的关系,尤其是五代宋初曹氏执掌归义军政权时,统治者之间相互通婚,节度使曹议金的女儿嫁给于阗国王李圣天做皇后,节度使曹延禄则娶于阗公主为妻,两地间来往的人员更是络绎不绝,政治、宗教等交流连续不断,(1)荣新江:《于阗王国与瓜沙曹氏》,《敦煌研究》1994年第2期,第111~119页。敦煌石窟壁画中也出现了于阗国王、皇后、公主等于阗王室供养人的画像。在这种历史背景下,来自于阗地区带有神异色彩的传说、圣迹、瑞像等佛教感通造像题材在9~10世纪大量地出现在敦煌石窟之中。本文主要对莫高窟第454窟、第126窟壁画中出现的两种具有神异色彩的于阗历史传说故事画作一些考证。

一 于阗国王先祖地乳出生由来故事画

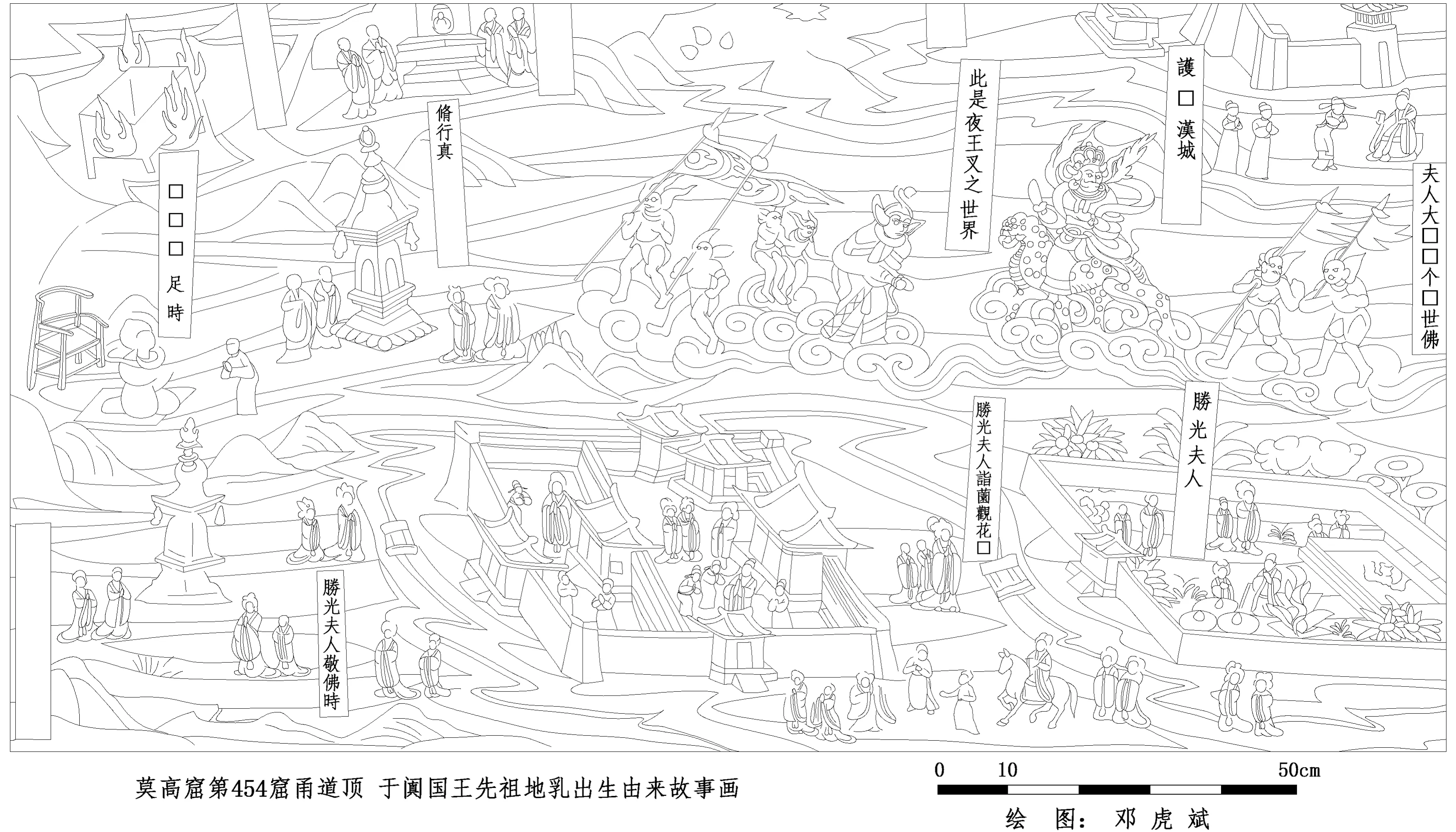

莫高窟北宋初第454窟甬道顶绘有一铺佛教感通画,在这铺佛教感通画的下部也就是甬道顶的西侧有一组画面(图1,图2),郭俊叶在对第454窟甬道顶佛教感通画做介绍和考证时,将这组画面编号为第70至76号。(2)郭俊叶:《敦煌莫高窟第454窟研究》,甘肃教育出版社,2015年,第201~203、210~217页。这组画面及榜题大致如下:

图1 第454窟甬道顶 于阗国王先祖地乳出生由来故事画

图2 第454窟甬道顶 于阗国王先祖地乳出生由来故事画线描图

第70号画面:有一座石塔,塔的一侧有两身比丘面塔而立,合掌作礼,塔的另一侧有一妇人及一侍女背塔而去,妇人着褐色大袖衣服。榜题:“修行真(?)……”。

第71号画面:一组驾云而行的神祇,中间是骑在狮形瑞兽背上的天王,瑞兽前方有一大将率两夜叉面朝天王躬身作礼,最前方是两身各持旌前导的夜叉。榜题:“此是夜王叉(叉王)之世界”。

第72号画面:第71号画面中瑞兽的后方亦跟随两身夜叉,各扛旌旗。榜题:“夫人大□□个(?)□世佛(?)”。

第73号画面:一处园苑,一面开门。门内一着浅色大袖袍者及一侍从合掌而行,前方一着褐色大袖衣服的妇人及一身侍女合掌而行,再前方是一座人工砌成的水池,一身褐色衣服合掌者及一身侍女于旁,城内另一侧有一人上身着交领宽袖服,下身似光腿者,面对一女人作指点状。榜题:“胜光夫人”。

第74号画面:一座大城院,分成前、后院。前院内一侧有一着浅色大袖袍者合掌而立,前一男装俗人躬身作礼,另一侧有两身男装俗人相对而立,合十作礼。后院殿前一侧有一着褐色大袖衣服的妇人,前并立两侍女,一着深色衣,一着浅色衣,后院另一侧有一着浅色大袖袍者,面前并列站立两个躬身的男装俗人。后院城外有一着褐色大袖衣服的妇人率领两侍女作行走状。城外一侧一行人,中间是一人骑于马上,着浅色大袖袍者,马前有两身男装俗人,再前方有三至四身宽袖襦袍者,马后行走有两身宽袖襦袍者,一着深色衣,一着浅色衣,再后亦有两身分别着深色或浅色的宽袖襦袍者。榜题:“胜光夫人诣园观(?)花□”。

第75号画面:一着褐色大袖衣服的妇人及一身侍女合掌而行。前方亦有一着褐色大袖衣服的妇人及一身侍女合掌而行。榜题:“胜光夫人敬(?)佛(?)时(?)□”。

第76号画面:一着褐色大袖衣服的妇人及一身侍女合掌而行。前方有一塔。稍远处亦有一着褐色大袖衣服的妇人及一身侍女背塔合掌而行。榜题漫漶。

孙修身先生将编号72、73的画面分别定为“毗遮那罗汉请于阗王修建的佛寺”“于阗国都城”等于阗佛教史迹故事,但没有详细考证。(3)孙修身主编:《敦煌石窟全集·佛教东传故事画卷》,商务印书馆(香港),1999年,第99页。孙修身:《敦煌佛教艺术与古代于阗》,《新疆社会科学》1986年第1期,第52~59页。笔者曾根据榜题与画面,认为这一组画面与于阗无关,而是关于胜光夫人的故事,但是对于画面为什么表现夜叉王世界、胜光夫人故事为什么出现在佛教感通故事画图像群中(两者在佛教题材的性质上有所不同),笔者一直难以找到合理的解释。(4)郭俊叶:《敦煌莫高窟第454窟研究》,第201~203、210~217页。最近笔者又有一些新的看法,现在提出来供大家讨论。

藏文《于阗国授记》中记载:

佛涅槃后二百三十四年……建八万四千伽蓝与窣堵波。

尔时,于阗海子业已干涸,虚旷无人。〔阿育法王〕于今于阗都城城堡所在之归部延清理空地,宿营过夜。当晚,王之正妃生一男孩,妙貌绝伦。先是,王妃入欢喜苑中,于池中沐浴之时,见上方毗沙门及其眷属凌空而过。王妃既见毗沙门绝美之形,思之而受孕,遂于归部延生产。阿育法王集诸相士问道:“此婴之寿命长短?其相好坏?势运若何?”相者答:“此子相貌端好,势运弘通,非凡人也,父王寿命未终,即作国王。”阿育法王生起妒恨,怒曰:“其命即如此弘大,将于我生年而执政耶?我无需〔此子〕,弃之!”其母不欲抛弃,然王怒甚且暴戾。因惧〔王〕将杀子,母将此子抛弃。尔后,地中隆起一乳,〔此儿〕饮吮,遂得未死,后因得名地乳。(5)朱丽双:《〈于阗国授记〉译注(上)》,《中国藏学》2012年第S1期(总第102期),第239~240页。

根据藏文《于阗国授记》记载,阿育王曾在今于阗都城城堡所在的归部延清理空地,宿营过夜,当晚王妃生一男孩,此子是王妃之前在欢喜苑池中沐浴之时,见到毗沙门及其眷属凌空而过,王妃见毗沙门绝美之形,思之而受孕。我们将莫高窟甬道顶的上述画面与这个故事对照来看,似乎多有相合之处。第74号画面中的大城可能为于阗都城城堡,城外一侧有一行人包括一身骑马的王者,可能表现的是阿育王出行来到归部延宿营过夜。第73号画面中的园苑可能是欢喜苑,苑中有一水池,是王妃沐浴之处。第71、72号画面中的天王与诸夜叉驾云出行表现的可能是王妃沐浴之时,见到天上毗沙门及其眷属凌空而过的情景。毗沙门天王为夜叉之主,(6)《大正新修大藏经》(简称《大正藏》)第3册,第729页;《大正藏》第45册,第809页;《大正藏》第13册,第324页;敦煌文献S.7111v《北方诸夜叉主多闻天王赞文》,中国社会科学院历史研究所等合编:《英藏敦煌文献(汉文佛经以外部分)》第12卷,四川人民出版社,1995年,第52页;敦煌纸画P.4514雕版《毗沙门天王像》发愿文,上海古籍出版社,法国国家图书馆编:《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》第31册,上海古籍出版社,2005年,第228~231、246页。夜叉王世界中以毗沙门为尊,上述画面中骑在狮子背上的天王可能就是毗沙门天王。王妃所生之子地乳就是于阗国王的先祖。如果这一组画面所比定的内容无误的话,整组画面表现的就是于阗王先祖出生由来的传说。这一组画面被画在第454窟牛头山图像的下方,中间还插有以手遮日故事的小画面,表现阿育王造八万四千塔,罗汉以一手遮日,日光所下之处而便立塔的故事,可能是用阿育王的典型传说引出阿育王与于阗有关的故事,正如藏文《于阗国授记》中提到阿育王时也提到了其建八万四千伽蓝与窣堵波的事迹一样。

在敦煌石窟现存二十余个洞窟的佛教感通画图像群之中,莫高窟第454窟甬道顶佛教感通画内编号70~76的画面及其内容,属于孤例,究其原因,大概有以下几点:一是第454窟修建于宋代初期曹延恭在敦煌执政前后(约974~976年),在敦煌石窟现存的佛教感通画图像群之中属于较晚的图像,编号70~76的画面及其内容可能传到敦煌或是被选择作为洞窟绘画题材的年代较晚;二是第454窟属于一个大窟,甬道平顶的面积较大,可以容纳更多的佛教感通画题材;三是第454窟修建时正值敦煌和于阗关系密切之时,此窟主室东壁门南与门北就分别绘有于阗国王的供养人像与李圣天夫人曹皇后的供养像,在这种背景下修建的第454窟,在此窟甬道顶于阗圣迹牛头山图像下方绘制于阗王先祖出生由来的传说图像,应该是可以理解的。

这样来看,唯一难以解释的就是这一组画面榜题文字中胜光夫人题名的问题了。胜光夫人应该就是指胜光王即憍萨罗国波斯匿王的夫人末利夫人,但是佛经中记载的末利夫人的故事似乎与第454窟内的相关画面难以完全对应。如果上述画面表现的是与阿育王夫人有关故事呢?萧齐僧佑《释迦谱》、唐代道世《法苑珠林》与《诸经要集》均引《大阿育王经》云阿育王杀八万四千夫人。(7)《大正藏》第50册,第78页;《大正藏》第53册,第579页;《大正藏》第54册,第20页。西晋安法钦译《阿育王传》与萧梁僧伽婆罗译《阿育王经》中提到阿育王的第一夫人名帝失罗叉(微沙落起多或者称光护),此夫人生性嫉妒狠毒,另有莲花夫人(钵摩婆底或者称有扶容华),阿育王起八万四千塔后,钵摩婆底生一男孩,名鸠那罗,鸠那罗长大后曾被微沙落起多陷害失眼。(8)《大正藏》第50册,第108、139、144页。由此可见,阿育王的夫人中并没有名叫胜光的夫人。在佛教中,胜光王的夫人由于笃信佛教而闻名古今,其名气远比阿育王夫人的名气大得多。笔者推测可能是由于这个原因,所以误将阿育王夫人的故事系在胜光夫人的名下,正如莫高窟第323窟国王拜倒外道尼乾子塔故事中将月支国王罽昵吒王的事迹误系在阿育王名下一样。(9)张小刚:《敦煌佛教感通画研究》,甘肃教育出版社,2015年,第123~124页。

二 于阗伽蓝与论道沙门传说图像

莫高窟第126窟甬道顶中央五代时期的佛教感通画下部绘有一城,城门上有楼阙,城内有一大殿,殿前立一王者,背对殿门,着大袖袍服,双手持笏,面前并立二身侍从,均着窄袖襕衫,合掌作礼,城上方有一方红底白字榜题:“于阗国太子出家时”(图3,4)。孙修身先生曾对这个榜题及其图像做过考证。(10)孙修身:《莫高窟的佛教史迹故事画》,敦煌文物研究所编:《中国石窟·敦煌莫高窟(四)》,文物出版社,1987年,第204~213页;孙修身主编:《敦煌石窟全集·佛教东传故事画卷》,第75、82页。笔者有一些不同的看法,这里提出来供大家讨论。

关于此榜题所属画面的认定,笔者与孙修身先生的看法并不完全一致。孙先生认为城上方的山林中相对而立、躬身作礼的两人即该榜题所示的内容,并且认为所表现的是于阗王在前世于迦湿弥罗国出家为沙弥时的情景,但是笔者认为上方的两人之间明显有一方现已变黑的榜题,从位置上看红底榜题无疑当属于其下方的与城有关的画面。

笔者曾根据莫高窟第45窟与第98窟内此画面附近的榜题文字,将画面中的城初步比定为中印度摩揭陀国的都城王舍城。(11)张小刚:《敦煌佛教感通画研究》,第84~88页。但是,笔者一直无法理解第126窟上述画面中城上这一则榜题文字,因为此榜题文字似为原题,不是后人补写的供养题记或游人题记,而其所表达的故事与画面表现的内容又难以对应,书写于此处实在令人难以理解。此前笔者在文献中并未找到有关这个故事的记载。关于王舍城的记载中,提到幼日王舍国出家的事迹,但其为国王而非太子,所在国度,一为印度摩揭陀国,一为于阗,也难相符。孙修身先生用勃伽夷城瑞像故事中于阗王前世为沙弥的情节来解释这个画面,也难以令人完全信服。笔者曾推测,于阗太子出家的榜题,在一定程度上可能受到了敦煌佛教感通画榜题抄录稿中安世高故事及其榜题的影响,还可能与当时敦煌和于阗两地交往密切的历史背景有关。后来笔者重读朱丽双博士翻译的《于阗国授记》与《于阗教法史》,有了一些新的想法。

藏文《于阗国授记》记载:

复次,尉迟毗梨耶王前往瞿摩帝寺做供养之时,失一孩童,循踪而找,于牛头山一小山谷中、奉安迦叶佛佛骨之窣堵波旁寻得

……

复次,尉迟毗梨耶王以大信力故,于牛头山上建牛头山伽蓝。彼孩童亦放出家,后获证阿罗汉果。此前于阗未有为阿罗汉者。此人亦因是“示道者”而得名“论道沙门”,论道沙门之名最初即由此而起。至今,具力僧与苦行僧中之殊胜者即被任命为论道沙门。(12)朱丽双:《〈于阗国授记〉译注(上)》,第250~251页。

敦煌藏文文书P.t.960《于阗教法史》中记载:

〔尉迟毗梨耶〕王建瞿摩帝〔窣堵波〕时,携一孩童,〔后〕遗失,循迹而觅,于今牛头山上和文殊住所二者间之一小沟谷内寻得。王于寻得孩童之处,〔即〕小沟谷中,建一伽蓝,奉安七世佛之舍利。〔此〕伽蓝乃三时供养之地,名为圣地。王亦放彼孩童出家,〔彼孩童〕即刻得证阿罗汉果。〔彼〕乃于阗最早得获阿罗汉果者,此前未有。彼〔亦〕因是“示道者”而得名“论道沙门”。初,论道沙门之名即源自于此。尔后,论道沙门亦从具力僧中之能者与苦行僧中之殊胜者选取,任命为论道沙门。(13)朱丽双:《敦煌藏文文书P.t.960所记于阗佛寺的创立——〈于阗教法史〉译注之一》,《敦煌研究》2011年第1期,第86页。

根据上引文献可知,尉迟毗梨耶王曾遗失一孩童,后在牛头山上和文殊住所二者间之一小沟谷内寻得,此处有奉安迦叶佛佛骨之窣堵波,尉迟毗梨耶王于牛头山上建牛头山伽蓝,放此孩童在此寺出家,此子后获证阿罗汉果,成为于阗最早得获阿罗汉果者,因其是示道者而得名“论道沙门”。在于阗凡是国王的子孙都可以称作太子,尉迟毗梨耶王之子当然就是于阗太子,此子出家后成为于阗最早获证阿罗汉果的僧人。按照莫高窟第126窟榜题文字的提示,此榜题下方的城则可能是尉迟毗梨耶王之太子出家的那所寺院,也就是是尉迟毗梨耶王在牛头山一小山谷中所建的伽蓝,此伽蓝中奉安有迦叶佛佛骨等七世佛之舍利。第126窟的这座城或者伽蓝绘制在牛头山下方的山沟之中,也与文献上的记载比较相符。

又据藏文《于阗国授记》记载:

尔时,世尊释迦牟尼亦以光明照耀已成海子之于阗,光明照耀之水上,升起三百六十三朵莲花……

尔时世尊告阿难:“……水中升起莲花与宝灯之处,尔后将现三百六十三所大伽蓝,由国王等具正信之诸施主兴建,由行大乘法之僧尼居住,五百菩萨常住供养如来佛骨——二百五十以僧尼之仪安住,二百五十以在家俗徒之仪安住,此外尚有众多住不退转地菩萨安住,广行大乘佛法。此乃三世诸佛之不共佛土。”(14)朱丽双:《〈于阗国授记〉译注(上)》,第237~238页。

敦煌藏文文书P.t.960《于阗教法史》中又记载:

当于阗仍为海子,世尊命北方天王毗沙门与比丘舍利弗二者道:“今此海子,乃三世诸佛之不共佛土,后将转成桑田。今莲花生长之处,伽蓝亦将一一出现,众多菩萨亦将出现。此海子你〔二位〕去倾至一旁,使复成桑田。”北方天王毗沙门和比丘舍利弗二者于神山以锡杖尖和矛头决海,海子遂干。佛涅槃后百年,〔于阗〕转成桑田。(15)朱丽双:《敦煌藏文文书P.t.960所记于阗建国传说——〈于阗教法史〉译注之二》,《敦煌研究》2011年第2期,第109页。

这些文献告诉我们,当于阗为大海之时,海中生长莲花之处,在大海干涸转为桑田后,这些地方都将出现伽蓝和众多菩萨。第126窟上述画面的城门外有一大水池,池内点缀莲花,池岸边有两组场景,皆为两身俗装人相对躬身作礼,均戴翘脚幞头,着圆领袍服,画面旁各有一方题榜,其中一则榜题文字为:“佛既化佛及菩萨座下皆置伽蓝”,另一则榜题文字漫漶不清。此前笔者曾将榜题文字中的“置”识读为“影”,现在看来,这个字更加可能是“置”。敦煌壁画舍利弗与毗沙门天王决海传说故事画的图像中,我们可以看到大海的水面上有多身化现的小坐佛及莲花,根据文献的记载,这些化佛或莲花所在之处后来都建有伽蓝。由此可见,上述莲花池及榜题应该也是与于阗有关的图像,反映了伽蓝出现在于阗各地缘起的传说。

结论

通过上文的考证,笔者认为:莫高窟北宋初第454窟甬道顶佛教感通画下部一组画面可能表现的是于阗国王先祖地乳出生由来的传说故事;莫高窟第126窟甬道顶中央五代时期的佛教感通画中榜题为“于阗国太子出家时”的画面可能表现的是于阗国王尉迟毗梨耶王遗失后寻得的孩子在牛头山伽蓝出家,成为于阗最早得获阿罗汉果的论道沙门的传说故事。

于阗是佛教东传的重要中转站,公元5~8世纪时是大乘佛教的中心,影响深远,在中国佛教史上占有重要地位。为了更好地发展佛教,尽量抬高本地佛教在世界佛教体系中的地位,促进佛教在民间的广泛传播,尤其是统治阶级和当地百姓为了祈求神明庇护,在大乘、末法、金刚乘等佛教思想流行的宗教背景下和当地战乱相寻、社会动荡的社会背景下,(16)张广达,荣新江:《敦煌“瑞像记”、瑞像图及其反映的于阗》,《敦煌吐鲁番文献研究论集》第三辑,北京大学出版社,1986年,第69~147页,收入同作者:《于阗史丛考(增订本)》,中国人民大学出版社,2008年,第166~223页。于阗佛教徒们编造了大量与当地有关的神异传说和感通故事,其中有关于当地如何生成的传说,佛教如何传入当地的传说以及一些佛教圣山、瑞寺、瑞像、圣僧等有关佛教流传的传说故事。于阗国王先祖地乳出生由来故事和于阗伽蓝与论道沙门传说就是在这样的历史背景下产生的两种于阗历史传说故事。

(本文图版照片由敦煌研究院文物数字化研究所宋利良先生拍摄,在此谨致谢忱!)