挑拔平硬,方劲古拙—从王世贞管窥明代隶书的审美观念

⊙ 聂国强

弁言

王世贞(1526—1590),明代文学家、史学家。字元美,号凤洲,又号弇州山人。江苏太仓人,官至刑部尚书。王世贞倡导文学复古运动,主张“文必秦汉、诗必盛唐”,在当时有重要的影响,与李攀龙、谢榛、宗臣、梁有誉、徐中行、吴国伦并称“后七子”,并与李攀龙共为“后七子”领袖。然李攀龙殁后,王世贞独领文坛二十年。王氏一生著述极富,如《弇州山人四部稿》《弇山堂别集》《古今法书苑》《三朝首辅录》等。

《弇州山人四部稿》是王世贞最重要的学术著作之一,亦称《弇州四部稿》,共一百八十卷。这部著作中收入了王世贞对于书法品评的许多观点,主要见于《文部》《说部》之中。《文部》从卷一百三十到卷一百三十六收录了汉魏到明代的碑帖跋。《说部》中《艺苑卮言》是王世贞诗文书画散论的汇总,其中卷一百五十三《艺苑卮言·附录二》至一百五十四《艺苑卮言·附录三》为王世贞的书法评论,涉及书法的各个方面。就隶书的品评而言,主要集中在《文部》的碑帖跋中。虽然所选碑刻不广,但却能较全面反映王世贞的隶书观。该部分内容并无单独勾辑出版,往往被时人所忽略。下文我们将以王世贞《弇州山人四部稿》中的隶书观为主体,参照其他史料文献,梳理出明代人对于隶书的主要审美观。

一、对于汉碑的品评

(一)《西岳华山庙碑》

对于《西岳华山庙碑》,王世贞评为:“行笔遒劲,不尽如锺、梁二公,知唐人隶分之法所由起耳。”[1]明代赵崡观点和王世贞相同,在《石墨镌华》中也用“遒劲”来评价。王世贞提出的“锺、梁二公”,即锺繇与梁鹄,关于他们现存的隶书,大都是附会其名下,没有一件是真实可传的,其中以《受禅碑》《劝进表》为最。此处王世贞实际是用《华山庙碑》和《受禅碑》《劝进表》二碑进行比较得出自己的观点。王世贞说:“唐人隶分之法所由起耳。”某种程度上是说《华山庙碑》在结体方正、用笔丰腴等特点上开启了唐隶。郭宗昌对于《华山庙碑》开启唐隶这一观点与王世贞相似,他说:“其结体、运意乃是汉隶之壮伟者,割篆未会,时或肉胜,一古一今,遂为隋唐作俑,如‘山’‘子’诸字是也。”[2]

(二)《孔宙碑》

关于《孔宙碑》,王世贞评云:“其书与文虽非至者,要之,不失东京本色也。”[3]赵崡对王世贞所说有疑问,于《石墨镌华》云:“余借得东肇商本,又得二纸于王户部尧年、赵郡丞可行,大都残阙,过玄敬所录者,犹精彩动人。元美乃谓‘文与书皆非至者’,何也?”[4]又郭宗昌《金石史》评云:“其书尚存分法,且结体古逸,殊不易造。元美少之,是胸中为曹氏诸碑所据,汉魏咫尺,便堕千里,文亦典则。”[5]在郭宗昌看来,王世贞没有将《孔宙碑》置于较高的地位,主要原因是“胸中为曹氏诸碑所据”。所谓的曹氏诸碑,还是上文所指“锺、梁二公”的隶书。换言之,在王世贞心中,《孔宙碑》虽然“不失东京本色”,但其艺术高度仍不及《劝进表》《受禅碑》等碑。

(三)《张迁碑》

《张迁碑》在明初才出土于山东东平县,所以在明代之前金石古籍中并没有收录记载。王世贞对该碑评价说:“其书法不能工,而典雅饶古意,终非永嘉以后所可及也。”[6]这句话几乎是对《张迁碑》最早的艺术评价,但此言却值得深思。其关键在于“永嘉”二字,永嘉是晋怀帝的年号。因王世贞推崇的是曹魏碑刻,所以他要跨曹魏。那么,按照王世贞的观点,永嘉也就成为隶书风格的分水岭。

(四)《景君碑》

对于《景君碑》的艺术评价,王世贞仅用“古雅”[7]二字,而郭宗昌不以为然,《金石史》载:

《汉故益州太守北海相景君铭》,隶书,似聊以勒石,非当时名手,第小具一种拙朴之意,且有八分遗则,自是时代使然,亦不为佳也。今人不习古,反谓一出古人,色色皆佳,了无轩轾。不知三代彝器,古雅奇绝,千载无匹。而野铸鼎彝,非不古色苍然,而花文款识粗卤,不足观者多矣。矧汉代乎?……王元美赏鉴前无古人,亦云:“隶法古雅”,然当其时正以未雅耳,《孔庙碑》结体古逸,兼有分法,反谓:“非其至者”,皆所未解。[8]

首先,郭宗昌认为对于前代金石碑刻应有鉴别,不能盲目推崇,对于有些金石之作的“拙朴之意”是时代使然,并非尽善尽美。其次,郭宗昌对于王世贞评价《汉景君碑》用“古雅”一词提出质疑。通过这段文字,我们进一步看到两人观点的差异,他们不仅仅代表个人审美差异,而且是代表着不同历史时期的艺术审美。王世贞的观点代表了明代前中期的隶书观,而郭宗昌的观点代表着晚明之后的隶书观。

(五)《鲁峻碑》

从艺术风格而言,《鲁峻碑》属于汉碑中法度严谨、平正端庄一路,与《西岳华山庙碑》以及后来的曹魏碑刻相类似。明盛时泰评《鲁峻碑》云:“方劲古拙,甚可宝也。”[9]“方劲古拙”一词是元代吾丘衍品评隶书的重要标准,显然是明代人继承元人的隶书观点。这一风格的汉碑也是王世贞所欣赏的,所以王世贞评《鲁峻碑》云:“亦汉隶中之有声者也。”[10]又见郭宗昌评《鲁峻碑》云:“分法峭峻古雅,第小开魏人堂室,然自是汉格。”[11]可知郭宗昌始终将汉与魏的隶书进行严格的区分。

(六)《夏承碑》

《夏承碑》的艺术风格在汉碑中还是较为独特的,尤其在字法结构上,篆书成分颇多。宋洪适云:“此碑字体颇奇怪。”[12]明都穆云:“篆体八分。”[13]王世贞评价:“有四分之篆。”[14]孙鑛《书画跋跋》云:“出篆入真,与汉他隶又稍别。”[15]可见各家观点大致相似。王世贞又云:“(《夏承碑》)隶法时时有篆籀笔,与锺、梁诸公小异。骨气洞达,精彩飞动。”[16]所谓“篆籀笔”,除了字法结构之外,在用笔上《夏承碑》主要用篆书的圆笔较多,跟当时推崇的“折刀头”笔法明显有别,所以王世贞说“与锺、梁诸公小异”。孙鑛也高度评价《夏承碑》:“奇古遒逸绝有势,汉隶妙迹赖此,犹存仿佛。”[17]从王世贞、孙鑛两人观点看,在众多汉碑中与锺、梁隶书不同又能与之相媲美的只有《夏承碑》,正如孙鑛所云:“惟《夏承碑》堪伯仲。”[18]

通过上述论证可见,王世贞的隶书审美标准主要有两点:其一是“方劲古拙”;其二是“篆籀笔”。在王世贞看来,符合这两种标准的汉碑数量非常有限,主要代表分别是《鲁峻碑》《夏承碑》。《鲁峻碑》符合“方劲古拙”的隶书观,而《夏承碑》虽然不符合“方劲古拙”,却是“篆籀笔”的代表。

二、对曹魏三碑的品评

曹魏时期,有三座著名隶书碑刻,分别是《孔子庙碑》《受禅碑》《劝进表》。王世贞评《孔子庙碑》云:

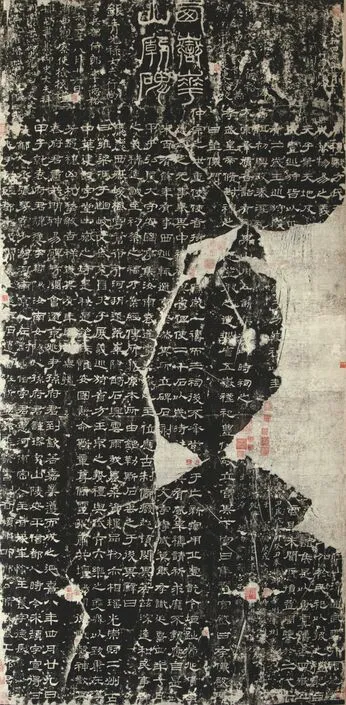

西岳华山庙碑拓片 故宫博物院藏

《孔子庙记》后有“陈思王曹植词,梁鹄书”数字,是宋嘉佑人益者。……碑字多漫漶,其存者结体亦与《受禅》同差?可宝也。[19]

评《受禅碑》云:

司徒王朗文,梁鹄书,太傅锺繇刻石,谓之“三绝碑”。一云:“即太傅书”,未可据也。字多磨刓,然其存者古雅遒美,自是钟鼎间物。[20]

评《劝进表》云:

锺繇书,结法与《受禅》略同。[21]

从三段话中,我们也进一步明确了王世贞所谓“锺、梁”隶书就是曹魏三碑。王世贞在合跋《受禅碑》《劝进表》二碑中又言:

予所记《劝进》《受禅》二碑,以乞家弟矣。后复得一本,字画不甚剥蚀,惜《受禅》阙前数行,中又多断简,当是旧拓,再经装池致零落,其存者犹奕奕精采射人也。……汉法方而瘦,劲而整,寡情而多骨。[22]

王世贞将《受禅碑》《劝进表》明确归为汉碑,并没有将曹魏隶书与汉代隶书进行严格区分,所以郭宗昌竭力反驳王世贞的观点:“书法方削寡情,矫强未适,视汉隶雍穆之度,不啻千里。”[23]又见郭宗昌《跋曹全碑》云:“弇州识洞千古,以方整、瘦劲、寡情为汉法,是柳诚悬辈可尽晋法也。”[24]郭宗昌认为曹魏碑刻并非汉法,实为魏晋之法。清王宏撰也与郭宗昌的观点相一致,认为:“王弇州以方整寡情为汉法,予谓正魏法耳。”[25]从以上观点中,我们可以看出王世贞与郭宗昌等清代人对待汉魏碑刻的本质区别,但是实际上元明人一直对《受禅碑》《劝进表》等碑刻的艺术水平十分推崇。如元虞集《题魏〈受禅碑〉》云:

华歆《劝进》锺繇笔,妙画千年不可磨。[26]

王世贞《王樗全传》中云:

(王樗)书法健利有致,晚得锺太傅《受禅碑》,习之至忘寝食,以故于八分尤精。[27]

孙鑛《书画跋跋》云:

二碑(《受禅碑》《劝进表》)余皆有之,虽磨刓甚,然字犹半可识,真斩钉截铁手也。余不解隶法,至睹此碑,则把玩不能释手也。[28]

何良俊撰《四友斋丛说》云:

隶书当以梁鹄为第一,今有《受禅》《尊号》二碑及《孔子庙碑》皆是。[29]

杨慎把《受禅碑》《劝进表》也均收入其《法帖神品目》之中。[30]以上观点都可以证明王世贞的隶书观能够代表元明的审美标准。那么元明人为何推崇曹魏隶书呢?王世贞在《艺苑卮言·附录二》中更明确地指出其原因:

衍又曰:“隶书人谓宜扁,殊不知妙在不扁,挑拔平硬如‘折刀头’,方是汉隶。”衍此语尤合作,正《受禅》《劝进》之所以妙也,近代文徵仲得之。[31]

王世贞的这段话颇为重要。虽然后人大都认为吾丘衍所撰《学古篇》之《三十举》是篆刻学习的重要著作,殊不知《十七举》内容更是元明两代书家对于隶书最核心的审美观点,而《受禅碑》《劝进表》等曹魏碑刻则成为元明两朝奉为经典的“汉隶”作品,并成为衡量隶书好坏的重要标准。

三、对于唐代隶书的品评

唐代隶书前期以欧阳询为代表,隶书作品如《房彦谦碑》等,主要是受北朝铭石书风格的影响,所以前期的隶书作品某种程度上还保存了“方劲古拙”的古法。从唐玄宗开始,隶书风格发生了重大的变化,更显丰腴饱满,如王世贞所云:“古法自开元帝始尽变也。”[32]

(一)唐玄宗的隶书

《纪泰山铭》是唐玄宗的隶书代表作,位于泰山之巅大观峰。王世贞曾三次登泰山参观《纪泰山铭》,多次题跋之。他还曾撰写《游泰山记》一文:“余自戊午己未间,有事于泰山者三,而其稍可纪者第二游也。”[33]对于《纪泰山铭》的艺术风格,王世贞云:“隶法虽小变东京,最为秾劲饶古意。余尝游其地,度天门,造碧霞,郁浡云雾中,此铭独煜然有龙翔凤翥之态。”[34]后又跋云:“《纪泰山铭》者,唐玄宗皇帝御撰及书,字径可六寸许,虽小变汉法,而婉缛雄逸有飞动之势。余尝登泰山,转天门,则见东可二里穹崖造天铭书,若鸾凤翔舞于云烟之表,为之色飞。”[35]其两次题跋观点都是一样的,唐隶虽然与汉隶有所差异,但是仍然保持了汉碑的“古意”。明代的赵崡应和王世贞的观点:“分隶遒逸婉润,最为得意之笔。”[36]

唐玄宗的另外一件与《泰山铭》风格上相似的作品是《孝经》,王世贞跋云:“书法丰妍匀适,与《泰山铭》同,行押亦雄俊可喜。”[37]孙鑛跋云:“此隶与《泰山铭》同一法,第彼字径数寸,得以展其翔舞之势,此差小,则只觉肉胜耳。凡隶字大则易佳,唐隶肥,尤宜大。”[38]在评价《孝经》“肥瘦”的观点上,王世贞和孙鑛又有分歧。王世贞又跋《凉国长公主碑》云:“小许公撰,而开元帝御书,书法过肥,然点画间自有异趣。要之,自唐变此体,帝为最也。”[39]可见唐玄宗的隶书都与“肥”这一特点有关,可以用王世贞的一句话总结,即“丰而扁者唐玄宗也”[40]。王世贞甚至把唐玄宗这种隶书风格的形成跟杨玉环联系在一起,王世贞云:“明皇酷嬖太真(杨玉环),无所不似,隶分体不免作丰容艳肌时状,老杜云‘书贵瘦硬方通神’,盖有感也。”[41]

虽然唐隶的“丰容”与“方劲古拙”的隶书观并不一致,但在外表之内仍然有其优点所在。但后来当王世贞见到《受禅碑》《劝进表》二碑时,其观点发生了根本性的变化,他说:“余始绝喜明皇《泰山铭》,见此(《受禅碑》《劝进表》)而恍然自失也。汉法方而瘦,劲而整,寡情而多骨;唐法广而肥,媚而缓,少骨而多态,此其所以异也。”[42]王世贞道破了汉与唐隶书的本质区别,也体现了王世贞对于唐隶审美认识的转变,此外,又一次印证了王世贞对于《受禅碑》《劝进表》的高度推崇。关于明代人对于汉唐隶书的比较,又见王绂说:“汉多错落,唐则整齐;汉多简便,唐则增益偏旁;汉犹有篆形,唐则光润撇捺。”[43]相比之下,王世贞的说法更深入本质。

(二)其他唐代隶书

唐代隶书,在唐玄宗的影响下又有了韩择木、蔡有邻、史惟则等名家。对于韩择木的隶书,王世贞云:“择木书于汉法,虽大变,然犹倔强有骨。”[44]韩择木的隶书之所以“大变”,是因唐代隶书少有以瘦为主要特点的作品。王世贞还曾评价云:“瘦而怪者韩择木也。”[45]但孙鑛并不赞同此说:“尚书于隶学甚深,匪但倔强有骨而已。”显然孙鑛更推崇韩择木。

关于史惟则,王世贞跋《大智禅师碑》云:

此碑为唐史侍御惟则书,窦臮《赋述》称史书古今折衷,大小应变,声价极不落莫也。其行笔绝类《泰山铭》,而缜密过之,知开元帝润泽所自耳。[46]

王世贞高度评价了史惟则的隶书,甚至认为其可以超过唐玄宗的《泰山铭》。赵崡和王世贞的观点相似,《石墨镌华》云:

史惟则分隶书,窦臮称其古今折衷,大小应变,如因而高瞩远俯,川陆而必见,今观此碑,信是开元间分书第一手,严挺之文亦丽则可观。[47]

在对待史惟则隶书的态度上,孙鑛完全否定了王世贞,并提出了自己的看法:

此隶殊太肥又带俗,不及韩尚书,远甚司寇,乃亟称之,何也?云:“折衷应变。”云:“缜密。”玩之,俱不得,只见滞浊耳。[48]

即便是孙鑛不赞同王世贞的观点,也仅仅是在用笔“肥瘦”问题的争论上,并没有改变他们共同推崇曹魏隶书,追求《十七举》的隶书观这一根本原则。蔡有邻也是唐代隶书的代表人物之一,但其作品流传不多,欧阳修《集古录》云:“韩史二家传于世者多矣,李潮仅有存者,有邻之书亦颇难得,而小字尤佳。”[49]关于蔡有邻的隶书,见王世贞《弇州续稿》云:

蔡有邻书取法以时趣,不能甚古,而于严劲中微有情,似胜韩择木。[50]

按照王世贞的观点,唐代隶书名家都不同程度地受到唐玄宗的影响,但各有其不同的风格特点,即便蔡有邻不能入古,但仍有特点胜过韩择木,这显示了王世贞敏锐的艺术洞察力。此外,唐代的隶书名家,还有李潮,赵明诚《金石录》记载他的作品就有两件:“《唐惠义寺弥勒像碑》,李潮八分书,潮书在石刻者绝少,惟此碑与《彭元曜墓志》耳。”[51]但是这两件作品在明代王世贞、赵崡、都穆,甚至郭宗昌等人的金石著作中并没有提及。

关于唐代隶书的品评,王世贞主要是以《纪泰山铭》作为唐代隶书的一个标准进行比较进行品评的,如对《孝经》《大智禅师碑》等皆是如此。虽然王世贞早期对《纪泰山铭》评价极高,但是后期却彻底发生了改变,这种转变一方面证明了王世贞审美标准的转变,另一方面也说明了“汉法方而瘦,劲而整,寡情而多骨”的论断是王世贞甚至是整个明代对于隶书最核心的观点,其实也就是元代吾丘衍的隶书观。

小结

明代王世贞继承了元代吾丘衍的隶书观,即《三十五举》之《十七举》的内容:“隶书人谓宜扁,殊不知妙在不扁,挑拔平硬如‘折刀头’,方是汉隶(书体)。括云,‘方劲古拙,斩钉截铁备矣’。”[52]我们可以概况为:挑拔平硬,方劲古拙。它既是元明人倡导的隶书之法,也是评价和书写隶书的重要标准。这种审美规范下最杰出的代表作品是《受禅碑》《劝进表》二碑,所以王世贞等明代学者在评价隶书碑刻时往往将二碑作为比较对象。但这种“汉隶”审美观却遭到郭宗昌等清代书家的竭力反驳,认为王世贞的隶书观是魏法,而非汉法,应该将汉与魏分开。这说明了清代与明代隶书审美的区别,但值得注意的是,我们不能忽略明清的内在联系,比如清代王澍,他非常推崇吾丘衍《十七举》的隶书观,并多次批评清初隶书名家郑簠,见《淳化秘阁法帖考正》云:

吾衍《三十五举》云:“隶书须是方劲古拙,斩钉截铁,挑拔平硬如折刀头,方是汉隶。”今作者(郑簠)不得古人之意,但以弱毫描取旧碑断阙形状,便交相惊诧,以为伯喈复生,岂不可笑。[53]

又于《竹云题跋》云:

前人论隶书云:“方劲古拙,斩钉截铁”。自谷口出而汉法大坏,不可不急以此种救之。[54]

王澍推崇吾丘衍的观点,并呼吁以此隶书观来改变当时隶书发展的状况,显然他的隶书观仍然继承了元明人的观点。这也说明明清两朝的隶书审美观、取法观有很大的差异,但是也绝对不能将两个时代完全断开。

注释:

[1]王世贞.弇州四部稿:第134卷[M].明万历刻本.

[2]郭宗昌.金石史:上卷[M].清知不足斋丛书本.

[3]王世贞.弇州四部稿:第134卷[M].明万历刻本.

[4]赵崡.石墨镌华:第1卷[M]. 清知不足斋丛书本.

[5]郭宗昌.金石史:上卷[M].清知不足斋丛书本.

[6]王世贞.弇州四部稿:第134卷[M].明万历刻本.

[7]王世贞.弇州四部稿:第134卷[M].明万历刻本.

[8]郭宗昌.金石史:上卷[M].清知不足斋丛书本.

[9]盛时泰.苍润轩玄牍记:第1卷[M].东武刘燕庭氏校抄本.

[10]王世贞.弇州四部稿:第134卷[M].明万历刻本.

[11]郭宗昌.金石史:上卷[M].清知不足斋丛书本.

[12]洪适.隶释:第8卷[M].明万历刻本.

[13]都穆.金薤琳琅:第6卷[M].文渊阁四库全书本.

[14]王世贞.弇州四部稿:第153卷[M].明万历刻本.

[15]孙鑛.书画跋跋:第2卷上[M].清乾隆五年刻本.

[16]王世贞.弇州四部稿:第134卷[M].明万历刻本.

[17]孙鑛.书画跋跋:第2卷上[M].清乾隆五年刻本.

[18]孙鑛.书画跋跋:第2卷上[M].清乾隆五年刻本.

[19]王世贞.弇州四部稿:第134卷[M].明万历刻本.

[20]王世贞.弇州四部稿:第134卷[M].明万历刻本.

[21]王世贞.弇州四部稿:第134卷[M].明万历刻本.

[22]王世贞.弇州四部稿:第134卷[M].明万历刻本.

[23]郭宗昌.金石史:上卷[M].清知不足斋丛书本.

[24]郭宗昌.金石史:上卷[M].清知不足斋丛书本.

[25]王宏撰.砥斋题跋[M].清康熙十四年刻本.

[26]虞集.道园学古录:第30卷[M].四部丛刊景明景泰翻元小字本.

[27]王世贞.弇州四部稿:第84卷[M].明万历刻本.

[28]孙鑛.书画跋跋:第2卷上[M].清乾隆五年刻本.

[29]何良俊.四友斋丛说:第27卷[M].明万历七年张仲颐刻本.

[30]杨慎.法帖神品目[M].清道光五年李朝夔刻本.

[31]王世贞.弇州四部稿:第153卷[M].明万历刻本.

[32]王世贞.弇州四部稿:第135卷[M].明万历刻本.

[33]王世贞.弇州四部稿:第172卷[M].明万历刻本.

[34]王世贞.弇州四部稿:第134卷[M].明万历刻本.

[35]王世贞.弇州四部稿:第135卷[M].明万历刻本.

[36]赵崡.石墨镌华:第2卷[M]. 清知不足斋丛书本.

[37]王世贞.弇州四部稿:第135卷[M].明万历刻本.

[38]孙鑛.书画跋跋:第2卷上[M].清乾隆五年刻本.

[39]王世贞.弇州四部稿:第135卷[M].明万历刻本.

[40]王世贞.弇州四部稿:第153卷[M].明万历刻本.

[41]王世贞.弇州四部稿:第135卷[M].明万历刻本.

[42]王世贞.弇州四部稿:第134卷[M].明万历刻本.

[43]王绂.论书[G]//崔尔平.明清书法论文选.上海:上海书店出版社,1994:4.

[44]王世贞.弇州四部稿:第135卷[M].明万历刻本.

[45]王世贞.弇州四部稿:第153卷[M].明万历刻本.

[46]王世贞.弇州四部稿:第135卷[M].明万历刻本.

[47]赵崡.石墨镌华:第4卷[M]. 清知不足斋丛书本.

[48]孙鑛.书画跋跋:第2卷下[M].清乾隆五年刻本.

[49]欧阳修.集古录:第6卷[M].文渊阁四库全书本.

[50]王世贞.弇州续稿:第167卷[M].文渊阁四库全书本.

[51]赵明诚.金石录[G]//御定佩文斋书画谱:第27卷.文渊阁四库全书本.

[52]吾丘衍.学古编:上卷[M].明夷门广牍本.

[53]王澍.淳化秘阁法帖考正:第12卷[M].四部丛刊三编景清雍正本.

[54]王澍.竹云题跋:第1卷[M].清海山仙馆丛书本.