2015—2017年“2+26”城市生态文明发展水平评估及动态变化分析

王 昊, 张林波, 宝明涛, 郝超志, 虞慧怡, 王世曦, 罗仁娟

1.中国环境科学研究院, 国家环境保护区域生态过程与功能评估重点实验室, 北京 100012 2.中国环境科学研究院, 环境基准与风险评估国家重点实验室, 北京 100012 3.山东大学生态环境损害鉴定研究院, 山东 青岛 266237 4.中国工程院战略咨询中心, 北京 100088 5.云南师范大学旅游与地理科学学院, 云南 昆明 650500

京津冀区域经济发展方式粗放、产业结构不合理、能源比例失衡等问题导致污染物排放高度集中,大气重污染天气频发[1-3]. 2014年2月,京津冀协同发展上升为国家战略,而生态环境保护是三大率先突破的重点领域之一. 2015年5月,北京、天津、唐山、廊坊、保定、沧州6个城市被划定为京津冀大气污染防治“2+4”核心区. 随着大气污染治理力度的增大,2017年2月将“2+4”核心区的范围扩大至包括北京、天津及周边26个城市在内的“2+26”城市,建立大气污染治理协作机制[4],采取淘汰落后产能、压减燃煤、清煤降氮、发展清洁能源[5]、整治“散乱污”企业[6]、控制工业和扬尘污染减排[7]等污染治理举措. 通过一系列措施,“2+26”城市的生态文明发展在环境质量改善、产业效率提高等方面取得了明显的成效.

为量化评估“2+26”城市的生态文明发展水平,该研究在全国生态文明发展水平评估的研究基础上[8-9],基于双基准渐进法评估2015年和2017年“2+26”城市生态文明发展水平,并采用泰尔指数与主成分分析揭示出该区域生态文明发展的短板;对比分析2015—2017年生态文明发展水平的年际变化,通过指标贡献率分析该区域生态文明发展水平提升的主要原因,特别是空气质量改善对其影响,以期为今后“2+26”城市的生态文明建设提供借鉴.

1 数据与方法

1.1 研究区域

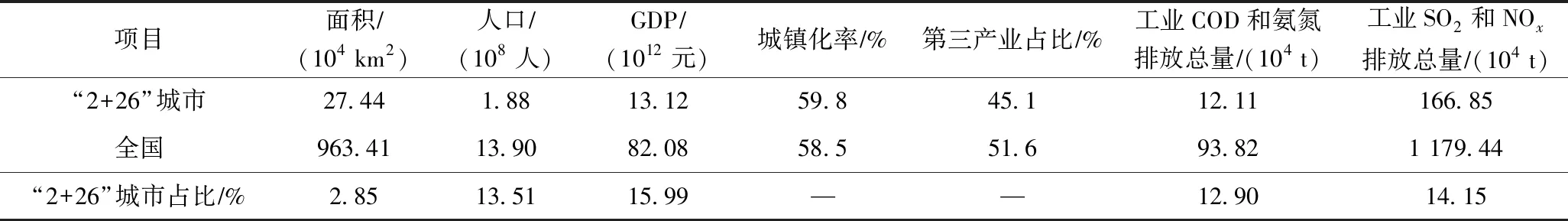

以“2+26”城市为研究区域,包括北京和天津2个直辖市以及周边河北省、山西省、山东省、河南省的26个城市. “2+26”城市经济发展较为发达,但人口密度较大,工业污染严重. 区域面积不到全国国土面积的3%,GDP总量却约占全国的16%,并养育着超过全国13%的人口,水和大气污染物排放总量均超过全国的10%(见表1).

1.2 评价方法

表1 2017年“2+26”城市基本概况

1.2.1指标体系及权重

生态文明发展水平评价指标体系以生态环境质量改善为核心,以发展状态指标为主体,兼顾经济、社会和环境领域的协调发展,由领域层、指数层、指标层三级构成,包含绿色环境、绿色生产、绿色生活、绿色设施4个领域和8个指数、17个指标[8-9](见表2).

表2 生态文明发展水平评价指标及其权重与基准值

在已有研究[8-9,13]基础上,该研究对部分指标的计算方法进行了修改完善,包括以下几个方面:由于建设用地与未利用地不属于生态用地,在参照HJ 192—2015《生态环境状况评价技术规范》计算生境质量指数(I1)时,不考虑建设用地与未利用地2种土地类型,因此将林地、草地、水域湿地、耕地权重系数分别调整为0.32、0.21、0.26、0.21;由于缺乏高收入国家工业源粉尘排放量数据,为了能根据其标准确定基准值,计算主要大气污染物排放强度(I8)时,不将工业粉尘排放量列入计算,仅指工业源SO2和NOx排放总量与GDP之比;化肥施用强度(I9)指化肥施用量(折纯量)与农作物播种面积之比,已有研究[8-9]在统计该指标时未区分化肥施用量的折纯量与实物量,该研究对此进行改进,将吉林省与黑龙江省的化肥施用量(实物量)数据依据文献[14]中的方法转换成了折纯量. 指标权重使用文献[8-9]中的权重.

1.2.2基准值

在已有研究确定的基准值[8-9]的基础上,进一步完善双基准渐进法基准值确定的基本原则,并确定各项指标的基准值(见表2). 基准值确定原则如下:对于有参考依据的指标,A值主要根据世界银行2015年划分的高收入国家相应指标的平均值或我国国家标准、规划中的优秀值划定,C值主要根据2015年高收入国家相应指标的最小值或我国国家标准、规划中的基本达标值划定;对于没有参考依据的指标,根据原始数据的百分位数确定,原则上将该项指标所有数据的第80百分位数划定为A值,第60百分位数划定为C值,在划定时对A值与C值进行取整.

1.2.3生态文明指数的计算

利用我国已发布的生态文明发展水平评估方法[8-9],在对指标体系的计算方法和基准值修改完善的基础上,以双基准渐进法为数据标准化方法,通过综合加权指数法对“2+26”城市进行评估,采用生态文明中国指数(Eco-Civilization China,ECC)得分表征,并将评估结果划分为A、B、C、D四个等级(见表3),并根据该方法对全国及主要城市群的评估结果进行更新.

表3 生态文明发展水平的等级划分

双基准渐进法计算公式:

式中:Sij为第j年第i个评价指标标准化后的得分;Xij为第j年的第i个价指标的原始值;Xij(A)与Xij(C)分别为第j年的第i个评价指标的基准值A值与C值;SA为基准值A值对应的得分,即80分;SC为基准值C值对应的得分,即60分. 由于双基准渐进法是将原始指标值标准化在[0,100]之间,因此当Sij<0时,Sij取值为0;当Sij>100,Sij取值为100.

ECC的计算公式[15-19]:

(2)

式中,Wi为第i个评价的权重.

1.3 生态文明发展的短板分析

1.3.1泰尔指数分析

该研究选择泰尔指数来衡量各城市群内部生态文明发展水平和经济发展的区域差异. 泰尔指数越小,则说明地区差异越小. 借鉴Theil等[20-22]对泰尔指数的方法论述,将生态文明发展水平(ECC)和经济发展(人均GDP)的泰尔指数的测算公式调整如下:

(3)

(4)

式中:TECC为生态文明发展水平的泰尔指数;n为城市群t的城市个数;ECCmt为城市群t中城市m的生态文明发展水平,分;Ave_ECCt为城市群t生态文明发展水平的平均值,分;TGDP为人均GDP的泰尔指数;ymt城市群t中城市m的GDP,1012元;yt为城市群t的GDP总和,1012元;pmt城市群t中城市m的人口,108人;pt为城市群t的人口总和,108人.

1.3.2主成分分析

依据2017年各指标得分,利用IBM SPSS Statistics 24.0软件中的主成分分析方法得出“2+26”城市经济因子与环境因子的得分,然后根据四象限图分析各城市经济与环境的协调性.

1.4 生态文明发展水平提升的主要原因分析

通过贡献率可以识别2015—2017年“2+26”城市生态文明发展水平提升的主要贡献因素. 该研究将每项指标得分的绝对变化(0~100分)称为增加分,指标增加分经过加权后为ECC得分贡献的绝对分值(贡献分),贡献分占ECC增加分的比重即为指标的贡献率. 指标贡献率计算公式[23]:

(5)

式中:Ri为第i个评价指标的贡献率,%;ΔECC为ECC的增加分数;ΔSi为各指标的增加分数;ΔSi×Wi为第i个评价指标的贡献分,分.

2 结果与讨论

2.1 “2+26”城市2017年生态文明发展水平

2.1.1生态文明发展水平整体状况

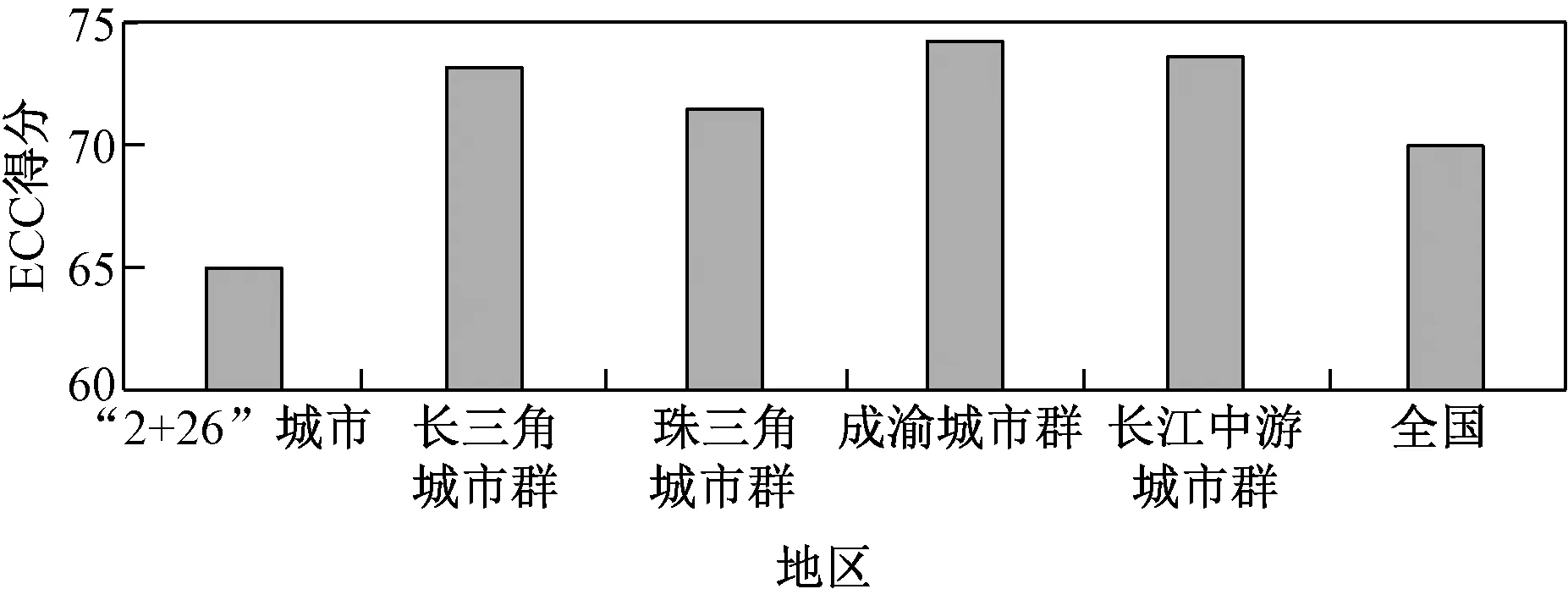

由图1可见,2017年“2+26”城市的生态文明发展水平达到一般水平,与全国及其他城市群相比,“2+26”城市生态文明发展相对比较落后. 从整体来看,“2+26”城市的ECC平均得分为64.98分,明显低于长三角、珠三角等城市群以及全国的ECC平均得分. 长三角、珠三角等城市群的ECC得分均超过70.00分,整体达到良好水平,比“2+26”城市高6.00分以上,全国ECC平均得分也比“2+26”城市高4.98分. 从各城市来看(见图2),28个城市中没有ECC得分达到A级的城市,仅有北京、天津、济南与郑州4个城市的ECC得分达到B级,超过80%的城市为C级;然而,长三角、珠三角等城市群超过75%的城市的ECC得分达到B级,远高于“2+26”城市. 结果表明,“2+26”城市的生态文明发展状况不容乐观,生态文明建设依然任重道远.

图3 2017年“2+26”城市与全国指标层得分Fig.3 The scores of each indicator of ‘2+26’ cities and the nation in 2017

图1 2017年“2+26”城市、其他城市群及 全国生态文明发展水平Fig.1 The ecological civilization development level of ‘2+26’ cities, other urban agglomerations and the nation in 2017

图2 2017年不同等级生态文明发展水平的 城市在全国及各城市群中的占比Fig.2 Proportion of cities with different levels of ecological civilization development in China and urban agglomerations in 2017

“2+26”城市的污染治理水平领先于全国平均水平,但在其他方面仍存在差距. 由图3可见:17项指标中,“2+26”城市的城市生活污水处理率(I15)与城市生活垃圾无害化处理率(I16)2项指标的平均分在95分以上,达到优秀水平,并且高于全国平均分;但生境质量指数(I1)、环境空气质量(I2)、地表水环境质量(I3)、城乡居民收入比(I12)和自然保护区面积占比(I17)等5项指标平均分均未达到及格水平或低于全国平均分10分以上;人均GDP (I4)、第三产业增加值占GDP比重(I5)、单位建设用地GDP(I6)等10个指标均达到及格水平,其中,有4项指标略高于全国平均水平,5项指标与全国平均水平基本持平,1项指标低于全国平均水平.

2.1.2生态文明发展的突出短板

“2+26”区域生态文明发展水平的突出短板主要表现在生态环境质量较差、区域城乡发展不协调、经济发展与环境保护不协调等方面.

生态环境质量是“2+26”城市生态文明发展最突出的短板. 生境质量指数(I1)、环境空气质量(I2)和地表水环境质量(I3)等3项指标平均分未达到及格水平或低于全国平均分10分以上(见图3). 由图3及表4可见:“2+26”城市生境质量指数平均分仅为45.43分,比全国平均分低15.26分,这主要与“2+26”城市位于华北平原农业区有关,其土地利用类型以耕地为主,耕地占全部土地面积的55.25%,林地占比仅为13.32%;环境空气质量平均分为52.41分,比全国平均分低20.43分,是所有指标中与全国平均分差距最大的指标,28个城市均未达到及格标准,其中7个城市低于50分; 地表水环境质量平均得分刚达到及格水平,与全国平均水平差15分,仅有2个城市的地表水环境质量优于全国平均水平.

表4 2017年“2+26”城市与全国评价指标的平均值

区域、城乡发展不协调是另一主要短板. 首先,“2+26”城市区域发展不协调. 与其他城市群相比,“2+26”城市ECC和人均GDP的泰尔指数均为最大,表明在生态文明发展与经济发展方面,其各城市之间的差异较大,发展最不协调(见图4). 其次,“2+26”城市城乡发展不协调. 城乡居民收入比(I12)平均得分仅为55.79分,未达到及格分;发达国家的城乡收入比约为0.9~1.3[24],而“2+26”城市仅有6个城市的城乡居民收入比低于2,达到及格标准,其余城市均高于2,城乡贫富差距仍较大.

图4 2017年“2+26”城市与其他城市群区域差异Fig.4 The regional inequality in ‘2+26’ cities and other urban agglomerations in 2017

经济发展与环境保护不协调也是主要短板之一. 根据主成分分析结果,提取出6个主成分,其中,第一主成分主要与人均GDP、第三产业占比、单位建设用地GDP、城镇化率与城镇居民人均可支配收入有关,可将其称为经济因子;第二主成分主要与生境质量指数、环境空气质量、地表水环境质量有关,可将其称为环境因子. 根据经济因子与环境因子得分,城市发展类型可以分为共生增长、金色污染、拮抗发展、绿色贫困4种(见图5). 28个城市均属于金色污染型城市,说明“2+26”城市经济发展与环境保护存在严重的背离现象,环境保护滞后于经济发展.

图5 2017年“2+26”城市经济因子与 环境因子得分的散点图Fig.5 Scatter diagram of the scores of economic factors and environmental factors of ‘2+26’ cities in 2017

2.2 2015—2017年“2+26”城市生态文明发展水平年际变化

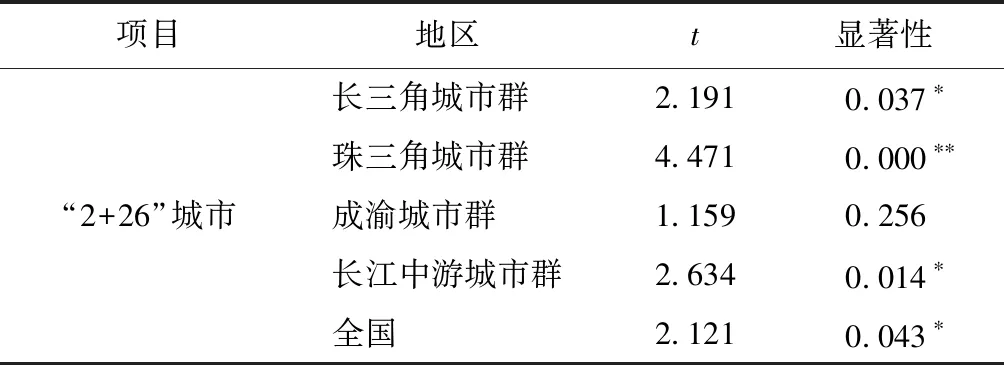

2.2.1生态文明发展水平年际变化整体状况 2.15—2017年“2+26”城市生态文明发展水平快速提升. 根据评估结果将ECC增加分数分3个等级,分别为略微提升(0~2.00分)、明显提升(2.00~5.00分)、显著提升(>5.00分). 由表5、6可见,2015—2017年“2+26”城市ECC得分平均提高了3.64分,显著高于全国及长三角城市群、珠三角城市群、长江中游城市群的ECC增加分(p<0.05). 此外,“2+26”城市中ECC明显提升和显著提升的城市占比超过80%,特别是ECC显著提升的城市比例明显高于其他城市群及全国水平(见表5).

2.2.2生态文明发展水平提高的主要原因

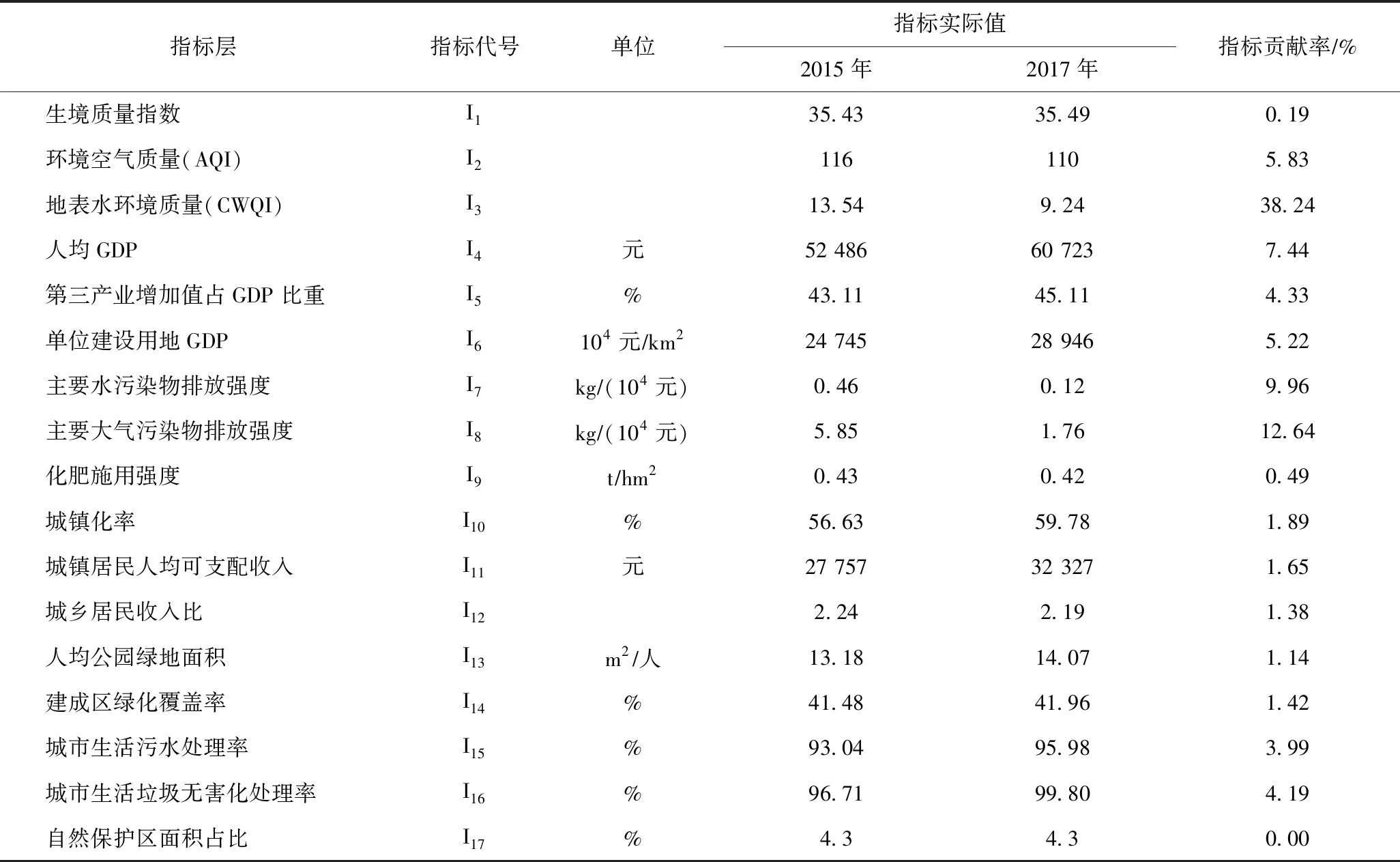

“2+26”城市生态文明发展水平的提高主要得益于地表水环境的改善与产业效率的提高. 由表7可见:17个指标中地表水环境质量(I3)、主要水污染物排放强度(I7)与主要大气污染物排放强度(I8)3个指标的贡献率均接近或超过10%,总贡献率达60.84%,是“2+26”城市生态文明发展水平提升的主要贡献因素;其余14个指标的贡献率均远低于10%,总贡献率约为39.16%.

表5 2015—2017年“2+26”城市和其他城市群及全国生态文明发展水平变化

表6 “2+26”城市与其他城市群ECC增加分的 独立样本t检验

地表水环境的改善是“2+26”城市生态文明发展水平提高最主要的原因. 地表水环境质量(CWQI)(I3)由2015年的13.54降至2017年的9.24,降幅达31.76%,对“2+26”城市ECC增长的贡献分为1.39分,贡献率高达38.24%(见图6和表7). 在“2+26”城市中,京津冀区域城市的地表水环境改善尤为明显,这可能与京津冀三地2016年建立京津冀及周边地区水污染防治联动协作机制有关. 京津冀建立统一的水环境监测网,重点完善京津冀及周边地区监测预警、信息共享、应急响应等工作机制,并实施上下游横向生态补偿机制,促进了地表水环境的明显改善.

产业效率的提高是“2+26”城市生态文明发展水平提高的另一主要原因. 主要水污染物排放强度(I7)降低了73.91%,主要大气污染物排放强度(I8)降低了69.91%,对“2+26”城市ECC增长的贡献分分别为0.36分、0.46分,贡献率分别为9.96%、12.64%(见图6和表7). 这得益于“2+26”城市实施了产业结构调整,淘汰落后产能、整治散乱污企业等一系列措施,减少了污染物的排放. 2015—2017年工业源COD和氨氮排放量总共减少20.19×104t,降幅达62.51%;工业SO2和NOx排放量总共减少231.32×104t,降幅达58.1%.

表7 2015—2017年“2+26”城市指标实际值及贡献率

图6 各指标对“2+26”城市ECC增长的贡献分Fig.6 Contributed score of each indicator to the growth of ECC of ‘2+26’ cities

2.2.3空气质量变化对“2+26”城市生态文明发展水平提高的影响

作为大气污染治理的重点区域,“2+26”城市环境空气质量改善并不明显,对生态文明发展水平提升的贡献相对较小. 环境空气质量(AQI)(I8)仅由2015年的116降至2017年的110,对“2+26”城市ECC增长的贡献率为5.83%. 空气质量改善贡献可能与气象条件变化、大气治理成效的滞后效应有关:①不利的气象条件会抵消人为减排的努力. 由2.2.2节可知,“2+26”城市的大气污染物排放量明显减少,但是气温、气压、湿度等自然条件也会对空气质量产生较大影响[25-29]. 研究[30]表明,在不利的气象条件下,2017年京津冀区域冬半年(1—3月和10—12月)大气环境容量为27.6 t(d·km2),较2015年同期偏低7.4%,一定程度上抵消了减排的效果. ②大气治理成效可能具有滞后效应. “2+4”核心区的环境空气质量(I2)指标的平均增加分为9.81分,“2+26”城市中其余城市环境空气质量指标的平均增加分仅为0.29分,在0.05的检验水平上,“2+4”核心区显著高于其他城市(p=0.037<0.05),说明2015年“2+4”核心区加大污染治理力度以后,2017年空气质量得到明显改善,效果显著优于其他城市,这表明空气质量改善效果在经过较长时间的治理后才可能更好地显现出来.

3 结论与建议

3.1 结论

a) 2017年“2+26”城市的ECC得分为64.98分,生态文明发展水平整体达到一般水平,但与全国及长三角、珠三角等城市群相比,生态文明发展水平相对比较落后,依然存在生态环境质量较差、区域与城乡发展不协调、经济发展与环境保护不协调等突出短板.

b) 国家关于“2+26”城市的战略部署初见成效. 2015—2017年,“2+26”城市生态文明发展水平明显提升,并且提升速度显著高于全国及长三角、珠三角等城市群的平均水平. 地表水环境的改善与产业效率的提高是“2+26”城市生态文明发展水平提升的主要原因.

c) 2015—2017年,“2+26”城市环境空气质量改善不明显,对生态文明发展水平提升的贡献相对较小,这可能与气象条件变化、大气治理效果的滞后效应有关.

3.2 建议

针对“2+26”城市生态文明发展的短板,可以通过以下措施进一步提升生态文明发展水平.

a) 优化国土生态空间,保障生态安全. 加快划定生态红线,强化管制措施,减少人类活动对生态脆弱地区的破坏;推进林业生态建设,提高森林覆盖率与生态用地面积,提升生态环境质量.

b) 转变经济发展方式,减少污染物排放. 加快产业结构调整,逐步关停非必需的高耗能、高污染产业,发展低碳产业、高新技术产业;加快能源结构调整,逐步提高核能、太阳能等清洁能源和可再生能源在能源结构中的比重,减少化石燃料的使用;加快交通运输结构调整,提高船舶和铁路货运比重,推广使用高标准燃油汽车或新能源车.

c) 实施统筹规划,缩小区域城乡差距. 合理规划中心城市与周边城市及小城镇间的产业布局,引导中小城市等围绕中心城市产业规划发展相关产业,实现共同繁荣;优化城镇空间布局,推动城镇规划与周边乡村规划在产业布局、基础设施建设、公共服务设施建设等方面的衔接和协调,减小城乡差距.

d) 建立协同发展机制,实现共同发展. 打破区域间的行政壁垒,在交通、生态环境治理、产业发展等领域建立全方位的合作,实现区域生态文明发展水平的共同提升.