未来已来:产业空间下的生态竞争与演化

侯宏

战略实务者应如何开展产业分析?产业分析不仅是战略规划的首要模块,也是战略决策不可或缺的支持素材。产业分析通常面临两个挑战。一是没有合用的框架对产业展开缜密的分析。随着VUCA(动荡、不确定、复杂、模糊等环境特征的首字母缩写)特征日益突出,未来产业适用于何种分析框架越发棘手。二是分析的内容和后续战略制定的需要脱节,陷入为分析而分析的尴尬。比如,生态战略的产业分析与传统战略规划的产业分析是否有不同逻辑?

为弥补静态产业概念之不足,同时为VUCA注入可分析性,本文前两部分提出产业空间概念及其分析框架。第三部分阐述与产业空间特征相适应的竞争形式,即商业模式竞争向生态竞争的升级。新竞争形式需要新战略思维,因而第四部分阐述生态演进思维与终局思维的差异。最后,通过一个匿名案例,笔者对上述理论加以示意。总之,本文提供了一个分析未来产业的框架,并系统考察了环境假设变化带来的新竞争形式与新战略思维,希冀对战略实务者提供工具上的便利,以及分析思路上的启发。

未来产业:数字化塑造的战略机遇空间

当下以及未来几十年,社会发展将以数字化技术向各行各业的深度渗透为特征,从工业文明向信息文明过渡。与此相适应,源于工业时代的战略理论迎来一个重大变化,即企业不再被动适应环境,而是主动塑造环境。企业与环境之间不再是机械式的决定与被决定的关系,而是你中有我我中有你的协同演化。这时,可塑性将成为未来产业的共性,其驱动力主要来自以下三个方面。

一是价值要素的模块化。模块化是一种处理复杂性的组织技术,将各种资源、功能、组织通过标准化接口相互连接,以形成更高级的系统。其特征是,模块之间的互动被标准化,而模块内的复杂性被封装。这种方式在信息产业广泛应用,其关键在于模块的抽象能力。在软件定义一切(SDX)以及万物互联等技术驱动下,越来越多的价值要素具备以下特征:价值要素呈现在数字孪生空间,云端运算结果可通过物联网反馈到要素实体并促发其行为。随着数字化通信协议成为各行业要素统一的“对话界面”,模块即插即用的范畴不断扩展。

平台是通用性很强的模块,可供通用性相对弱的其他模块调用,共同为最终用户创造价值。一个相关概念叫API(Application Protocol Interface)化。比如,Uber通过API开放,使得各种场景如送花、送餐、接送小孩等都能够调用Uber的司机和运力,实质上是为全社会提供模块化的运力资源。推而广之,共享经济平台的重要功能就是对资源的切割和智能调配。在工业领域,共享型制造已经出现,提供了模块化的生产资料和制造能力。

二是价值整合的无界化。任何商业模式都离不开多要素整合。随着各行业价值要素都在数字化和模块化,跨界整合就不奇怪了。然而,盡管模块化为价值整合提供无限可能,当且仅当某种整合方式能够创造经济价值,可能性才会变为现实。其经济逻辑主要是单要素范围经济和多要素互补性。范围经济驱动要素供应商乐见其要素被无界整合,而多要素互补性驱动企业寻求跨界价值要素以扩大互补价值。值得强调的是,企业通常既是模块提供者,也是价值整合者。比如,共享型制造平台既提供模块化制造能力,又整合上游制造产能。

京东将其多年沉淀的零售资源和能力模块化封装并对外提供,即所谓零售即服务。它没有被动等待被调用,而是不断拓展各种线上线下场景,通过广泛合作,主动整合适配人、货、场等要素,追求其互补性。京东把这种战略称为无界零售。整个京东集团显然有更广阔的无界战略,在零售之外不断拆分新的事业单元(价值模块)比如物流、金融和健康。这是以自身能力模块为基础的无界逻辑。另一种无界逻辑以用户需求为基础,围绕核心客户群体的互补性需求,通过内部创业、合作联盟、少数股权投资等手段,提供一揽子服务或解决方案,牢牢掌控用户、攫取最大的注意力份额和钱包份额。除了阿里、腾讯、美团等互联网公司外,越来越多的传统企业和行业也开始采纳这种逻辑。

三是价值交付的服务化。服务化意味着从有形产品到无形服务、从一次性购买到按需付费、从交易到持续互动。服务化更意味着把用户纳入价值系统,促进后者的开放性、自适应、交互性和扩展性。需求与供给的交互处是价值系统中最活跃的部分,交互过程中产生的数据资源极具价值,且交互有助于能力培育和机遇发掘。因此,服务化极大地强化了价值系统的可演化性,不仅带来客户全生命周期价值的提升,还带来面向未来的价值共创机遇。值得强调的是,服务化和智能化内在相关,智能体现为基于情景的自适应服务。

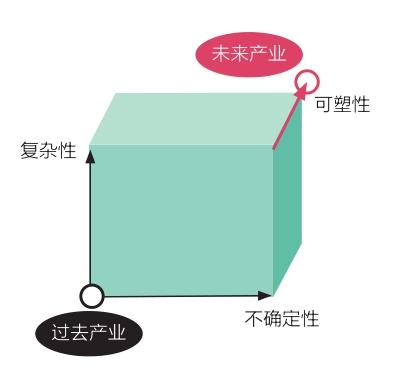

图1 产业空间的三大特征

价值交付的服务化可反向影响价值要素和价值整合。一方面,服务的基本特性之一是生产与消费的同时性,以用户需求为基础的无界价值整合,实际上是通过服务平台,与价值交付同时进行的。智能服务会按需整合相关价值要素,以结果为导向交付。另一方面,服务化交付会从需求端驱动价值要素的模块化,即对要素客体进行智能化改造。惟其如此,该模块才能纳入服务系统中来,成为交付体验的一部分。互联网企业成为产业互联网的重要推手的原因之一,就在于它们掌握了服务交付界面,可以倒逼上游模块化。

以上趋势将产业从某种给定结构变成了高度可塑的产业空间。如图1所示,该空间具有三大特征。一是高不确定性。过去,产业通过其最终产品以及生产该产品所需的产业结构得到描述。而今,最终产品和围绕该产品的产业结构都变得高度不确定了。看似处于同一市场的竞争者,可能采取截然不同的价值整合和交付模式,从而使得以洞察未来为己任的产业分析很难再从结构入手;二是高复杂性。复杂性源于海量异质性要素。要从海量要素中识别正确的模块加以调用并不容易。此外,异质性意味着要调用来自不同行业的模块也并非易事——模块化仅提供了技术上的可能性,无界整合的复杂更多体现在商业上的现实性;三是高可塑性。不确定性和复杂性不仅意味着挑战,也意味着可能性和可塑性。在多维空间中,企业不是为唯一最佳定位而竞争,因为多种“最优解”完全可能并行不悖。在寻求各自最优解的意义上,每个企业都可能按照自身需要和能力塑造该空间,而无需完全服从既定产业结构。

总之,产业空间由一群既是价值要素所有者,也是价值整合者,其中一些还是价值交付者的跨界玩家组成,包括消费者。身处其中的每一个玩家,都在不确定中寻求确定,在复杂中寻找路径,以各自的能力和意愿塑造着该空间,同时带来更多玩家加入。玩家们及其所采取的行为的自发性和异质性,使得产业空间永远处于非均衡状态,不断产生新的不确定性和复杂性。

VDCI:产业空间分析初步

尽管真实的产业空间难以捉摸,实务中需要一个分析框架。值得强调的是,产业空间分析不是为了寻找产业定位,而是识别可整合的产业资源、可捕获的产业机遇和可塑造的产业情景。该分析可从四个维度展开:价值要素空间(Valuecreating Fragments)、数字孪生空间(Digital Twin)、客户需求空间(Customer Demand)和制度创业空间(Institutional entrepreneurship)。注意,这些维度的分析不能孤立看待,而是相互激发、印证、迭代,直至得到自洽的机遇蓝图。

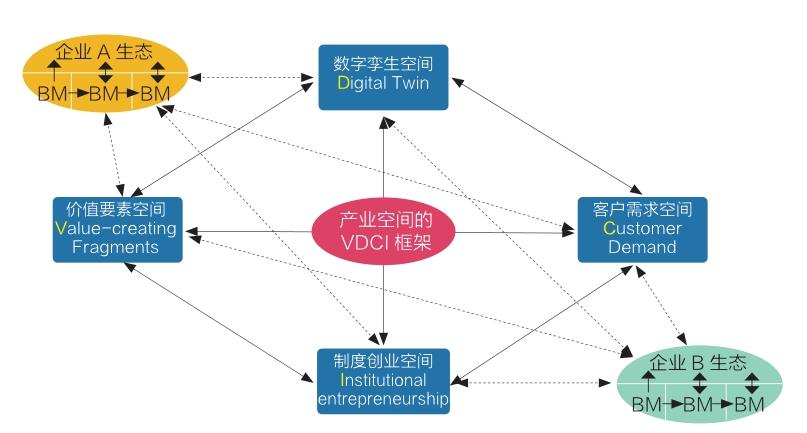

图2 产业空间的VDCI分析框架

VDCI分析可从以下三方面入手:

● 价值要素空间与客户需求空间为一组,前者应尽可能全面地扫描与业务领域相关的可调用模块化价值要素,后者应尽可能全面地扫描目标用户群体的生产/生活场景和方式。这两个维度相互激发。价值要素因需求场景的存在而被激活,而需求场景因价值要素的支撑而实现。由图2可见,这两者分别与价值要素模块化和价值交付服务化的趋势高度相关。

● 数字孪生空间与制度创业空间为一组,前者应创造性地思考数字化能带来的业务模式与流程创新机遇,而后者应该注意到技术可行性背后的制度约束。数字化是创新中最活跃的因素,扩展了价值整合的可能性。反之,制度,即各类价值主体行事所遵循的规范和游戏规则,具有路径依赖,约束着价值整合的可能性。这两个维度相互印证。既要数字化转型,又要正视原有产业制度的存在。消费互联网转向产业互联网,意味着低挂的果实已被采摘殆尽,而改变传统产业首先必须正视传统产业,产业空间的复杂性进一步体现。

● 四要素之间相互迭代,是VDCI分析的内在要求和基本工作方法。比如,数字孪生可能启发新价值要素或新客户需求场景的发现,而与此同时,制度约束的存在,可能导致这些新要素难以顺利整合,或者新需求场景难以快速成为主流。或者,整合新要素的需要可能导致新組织形式、战略联盟、连锁加盟、合资公司或者开放平台等制度工具的出现。一个自洽的商业模式或价值整合蓝图在四个维度的迭代分析中逐步浮现,完成从分析到综合的跃迁。

上述相互激发、印证和迭代的特征,使得VDCI框架实现结构性和有机性的统一。VDCI四个维度的相互依赖性,使VDCI比PEST这种罗列性框架要精细。然而,内在逻辑的精密程度上,VDCI不可能和波特五力模型相提并论。作为一个多要素的松散框架,它可能更接近国家竞争力的钻石模型,其分析结果高度依赖分析者的洞察力,而无法依赖详尽的操作说明。因此,笔者强调上述四个维度的空间属性,鼓励开阔的分析视野。

需求对应的不是产品,而是生活场景、消费方式或消费旅程,且某个场景或旅程通常可以容纳一组互补的产品或服务,进而形成一个立体空间。价值要素亦然,绝不能把眼光限制在某条固有链条上下游。视野广阔性取决于思考高度——国内外形势、政策等宏观要素调控着价值要素在空间内的多寡与分布。

价值要素空间与客户需求空间重在立体,而数字孪生空间与制度创新空间则强调层叠。数字化带来的可能性尽管无限,但其价值潜力依赖于数字世界与实体世界之间反馈和闭环的建立。制度创业空间亦然,它反映的是带着镣铐跳舞的常态,是理想新世界和存在即合理的旧世界之间的交集地带。

上述空间属性决定了对产业空间边界、内涵的不同认识可以兼容并存,包括其所蕴含的机遇和资源。不同企业自然如此。同一企业在不同时点对产业空间也可能有不同认识,不仅因为空间本身处于嬗变中,也因为企业认知的变化。最有趣的是,同一企业在同一时点,不同的视角完全可能从产业空间中建立不同的认知,找到并存的若干潜在商业模式和价值蓝图。

产业空间与生态竞争的本质

在如上所述的产业空间情形下,竞争的形式从商业模式竞争上升到生态竞争。詹姆斯·穆尔(James Moore)于1993年在《哈佛商业评论》撰文提出生态概念时,很大程度上是出于对经典产业分析的不满。在他看来,与其视企业为某个产业的一员,不如视其为一个横跨若干产业的生态的一员。他还认为,生态战略的着眼点,不是波特强调的价值链分析(低成本和差异化),而是不断创造新的价值链。由此,穆尔对波特两大概念,即产业和价值链,都提出异见。在产业融合范畴和深度远超三十年前的今天,生态战略毫不意外地深入人心。

生态以产业空间为基础但又不同于产业空间。一方面,产业空间的高可塑性为企业跨产业整合资源以构建自身生态创造了条件。穆尔把生态定义为一个以高度互动的商业世界为基础的经济性社群。生态是社群,而产业空间便是支持该社群的商业世界。另一方面,生态不是产业空间,而代表着企业塑造产业空间的努力。如前所述,企业争先恐后地根据自身意愿和能力谋求重塑产业空间。其中有些是竞争性的,有些是合作性的。生态,就是某个核心企业领导某些合作性企业完成某个共同蓝图所形成的社群。作为产业空间的一个子集,生态也具有跨产业特征,但两者并非一个层次的概念。形象地比喻,一个企业的生态好比它从广袤无垠的产业空间中划出来的自家地盘。

那么,生态如何建立呢?商业模式至关重要!价值要素模块化、价值整合无界化和价值交付服务化,最终都通过商业模式起作用。没有哪个企业会因为生态而加入某生态,而只会因为商业模式而加入,因为离开了商业模式提供的激励,社群将难以建立。这样,生态构建可以理解为以商业模式为工具从产业空间吸引各种要素、获取各种支持的过程。

既然如此,为何不说构建商业模式而说构建生态呢?这是因为,企业不仅关注某个特定商业模式,更关注持续发展的动能和后劲,而后者由生态提供。

图3 竞争性生态争相从产业空间提取资源

企業持续成长不可能依赖单一商业模式。即便是聚焦某个市场的在位企业或创业公司,在不同阶段通常也会尝试不同商业模式。生态借助商业模式诞生后,将不断孕育新的商业模式,以捕获新机遇,因而具有更长期的战略意义。生态好比朋友圈,而商业模式好比朋友合伙做生意。固然这群人最初可能是因为某个生意聚起来,但从长远来看,这个朋友圈的价值可能远远超出该生意本身,因为它可能为生态主带来源源不断的新生意。再者,产业空间高度复杂、不确定和可塑,一群人共同探险与独自行动相比,寻宝之旅可能走得更远、收获更丰。

可见,生态演进是商业模式叠加的过程,而生态发展壮大不啻于借此不断从产业空间汲取资源和能量。图3高度概括了这一过程。其中,虚线双向箭头代表企业生态与产业空间协同演化,即生态提取产业资源的同时也塑造产业空间。

假设企业A和B有类似生态位,它们在提取产业资源、构建各自生态时将形成竞争。那么,生态竞争的本质是什么?我们已经认识到企业的竞争不是产品或服务的竞争,而是商业模式的竞争。但生态竞争更高一个层次,它不是单个商业模式之间的竞争,而是一套动态链接协作的商业模式之间的竞争。

从产品竞争到商业模式竞争,企业家开始把眼光从企业内部转移到外部。商业模式创新者通常能够抓住趋势,创造性地利用某个或某几个外部环境中出现的新要素,改变满足某类需求的方式。比如,同为知识产品,纸质百科全书和电子百科全书具有完全不同的商业模式;同为住宿服务,Airbnb与连锁酒店集团具有完全不同的商业模式。前者抓住了数字化的趋势,后者抓住了未被充分利用的闲置资源,这些都源于创业者对环境趋势的敏锐洞察。

从商业模式竞争到生态竞争,企业家开始有意识地大规模、系统化调用海量外部要素。在林林总总商业模式中,平台商业模式最具生态气质,因为它吞吐外部资源的效率最高。即便如此,生态竞争已经超越单个平台之间的竞争,而是多个平台、非平台商业模式组合之间的竞争。随着互联网竞争进入下半场,实体世界和数字世界融合、无界异质性资源涌入,产业空间的复杂性大大提升了。惟有更立体的商业模式组合,方能全面、高效地吸附产业资源。

在产业空间下,生态竞争是永不停歇的运动战、是多维综合的超限战。

运动战,不是寻求一劳永逸的产业定位,也不是躺在核心能力的功劳簿上大梦春秋。生态演化既是空间维度上的纵横捭阖,更是时间维度上的生死竞速。生态具有非线性性质,一步落后,步步挨打。业已建立生态的企业可以更顺利地进入新商业模式,为生态吸纳更多资源,进一步强化竞争优势。

超限战,不是在指定的战场面向制定的对手开展指定的竞争。生态竞争,没有参照系——只要你有在任何地方使用任何手段向任何目标发动攻击的能力,战场就无所不在。在这一意义上,生态竞争已经不是竞争。没有竞争对手,只有不断浮现的机遇、持续创新以及永恒的成长渴望。

总之,产业环境的空间化驱动了竞争升级。竞争的本质在于企业争相从外部环境提取资源为我所用,而相对于商业模式竞争,生态竞争的动态性和多维性更能适应产业空间的特征,将成为未来的主要竞争形式。

从终局思维到生态演化

新竞争形式需要新战略思维。战略研究的两个基本目标:一是找出规律,即遵循必然性;二是制定策略,即利用偶然性。在物理学里,前者叫秩序,后者叫涌现;在孙子兵法里,前者叫形,即大体得失之数,后者叫势,即临时进退之机。在产业空间假设下,洞察必然性的门槛急速抬高,导致势的相对重要性提升,而形的相对重要性降低。这是战略思维变化的前因。

强调必然性的战略思维又称终局思维。这种思维强调洞察产业未来架构以及架构中的战略控制点。终局战略家深信,不管某个企业是否采取行动,未来一定会朝着那个架构演化,也一定会有企业会出现在那些控制点上并成为大赢家。因此,企业应该“相信相信的力量”,坚定不移地朝某个方向投入资源。长期亏损亦在所不惜,因为这都将成为后期的护城河,最终转化为巨大回报。在这种视角下,未来产业架构便是该企业的生态蓝图,产业生态即企业生态。

这种思路符合外界对战略家的期待,成功案例得到媒体追捧,因而影响力巨大。但这恐怕是幸存者偏差和光环效应共同误导的结果。准确且完整地预见未来的洞察力极度稀缺,稀缺到正确概率恐怕不比掷色子高。更大的伤害在于这种思路的执着性。当执行过程中出现挫折,到底源于资源投入不够,还是方向本身错误?坚持到不能坚持了怎么办?道路曲折,前途就一定光明吗?这些事后谈笑风生便可回答的问题,在事中几乎无解。孤独的强者必然忍受强者的孤独,这种悲壮感造就了一些伟大,以及多得多的炮灰。

在笔者看来,终局思维更像事后包装的话术,便于讲述但缺乏操作性。若某预见得到大多数人赞同,几乎可以肯定不可能取得巨大成功,因为竞争对手做出同样预见的可能性非常大。这是共享单车的故事——大家都坚信它的未来,导致同归于尽。除非大多数人赞同的原因是某件事公认只有某家企业能做成——这却是核心能力思维而非终局思维。因此,力排众议成了这种思路获得成功的必备要素。然而,马云有力排众议做云的成功,也有力排众议做来往的失败。更何况,大多数企业可能没有足以力排众议的强势人物。这时,外脑入场来操刀战略,所谓的科学预见很可能是组织政治博弈的结果。

图4 生态演化:一步一个脚印的机会主义