高质量发展背景下县域社会治理质量差异及影响维度

——基于50个县域面板数据的分析

范逢春,谭淋丹

(四川大学 公共管理学院,四川 成都 610065)

一、引言

20世纪后期,人类社会开启了全球化、后工业化进程,一个崭新的社会形态在工业社会基础上逐步形成,吉登斯和贝克称之为风险社会,卡斯特称之为网络社会。规范和秩序面临着各种各样的挑战,社会控制处处呈现出了失灵的状况(1)张康之:《论高度复杂性条件下的社会治理变革》,《国家行政学院学报》,2014年第4期。。社会不平等和贫富分化加剧、西式民主体制失灵、“法治”异化为“律师之治”等问题频发。近代建立起的民族国家政治形态及其社会管理方式已不再适用,社会治理问题已然成为当今世界公共治理的中心话题。如何在开放性、流动性极强的全球化进程中重构政府、市场与社会三者关系,构建面向当前和未来的有效社会治理体系,成为破题关键。全球化浪潮无疑对我国社会治理也形成了开放性挑战。贝克指出,“中国的社会转型是‘压缩饼干’,以历史浓缩的形式,将社会转型中的各种问题呈现出来”(2)薛晓源,刘国良:《全球风险世界:现在与未来:德国著名社会学家、风险社会理论创始人乌尔里希·贝克教授访谈录》,《马克思主义与现实》,2005年第1期。。国家改革存在着发展不均衡情况,在经济体制改革取得举世瞩目的伟大成就的同时,社会治理体制改革相对滞后。当前,我国社会正在由单一性、同质性、总体平均性、义务本位性社会转向多样性、异质性、严重不均衡性、权利本位性社会,社会“个体化”趋势明显加快,社会参与需求愈发强烈。但政府治理在很大程度上仍保持着权力集中、无限责任、主导包办、单向强制的特点,“积极政府”与社会认同率不匹配,现代的和后现代的问题共时性地交织。

党的十九届四中全会指出,“要坚持和完善共建共治共享的社会治理制度,保持社会稳定、维护国家安全”(3)《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,《人民日报》,2019年11月6日。。我国社会治理的难点在基层,重点在县域。基于不同层级政权的政治应力差异,县域在很大程度上成为我国地方治理中明显薄弱的区域。县域社会是中国社会的神经末梢和毛细血管,县域发展关系到国计民生,县域社会治理质量的提升对于实现国家长治久安具有基础性价值与战略性意义。在国家治理现代化场域中,测量县域社会治理质量并寻求其影响维度,有助于从“质量”视角为中国特色社会治理提供理论分析框架,进一步推动化解“治理”知识的身份危机,进而实现县域社会治理的高质量发展。

二、文献回顾

西方学者将县域社会治理研究置于地方治理框架下开展,形成了多种进路。20世纪80年代以来,公共测量的相关研究逐渐迈过经验阶段走向科学阶段。西方政府绩效评估的价值体现为“顾客至上、公共责任、投入产出”(4)臧乃康:《政府绩效评估价值缺失与指标体系重构》,《政治与法律》,2007年第5期。。考夫曼和凯雷等人研发的世界治理指标,受到广泛使用(5)Kaufmann D,Kraay A,Mastruzzi M. Governance matters III:Governance indicators for 1996-2002. The World Bank,2003.。具体到政府质量的研究,施莱弗和维什尼提供了衡量政府质量的5种测度指标:政府干预程度,政府效率,提供的公共物品,公共部门的规模,政治自由(6)Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny,The grabbing hand: Government pathologies and their cures. Harvard University Press, 2002.,助推了政府质量研究的兴起。欧洲社会质量研究基金会开发了一套包含4个维度18个领域45个亚领域共计95个指标的社会质量指标体系,形成了分析社会质量的整合性框架(7)Van der Maesen L,Social quality:A vision for Europe.Kluwer Law International BV,2001.。在当前国内社会科学研究中,治理评估研究发展迅速。俞可平提出了涵盖15个一级指标的中国民主式治理的主要评价标准(8)俞可平:《增量民主与善治》,社会科学文献出版社,2005年,第142页。。何增科构建了三套治理评价体系(9)何增科:《中国治理评价体系框架初探》,《北京行政学院学报》,2008年第5期。,包国宪、周云飞设计出包括法治、公平、参与等7个维度的中国公共治理评价指标(10)包国宪,周云飞:《中国公共治理评价的几个问题》,《中国行政管理》,2009年第2期。。樊红敏、张玉娇通过对专家访谈和实证检验,设计了包含47个可测指标的县域社会治理综合评价指标体系(11)樊红敏,张玉娇:《县域社会治理评价体系:建构理路与评估框架》,《河南师范大学学报》(哲学社会科学版),2017年第1期。。然而,国内理论界关于社会治理的测评方案欠缺“质量差异”的思考,多为“治理绩效”评估。社会治理“绩效范式”带有鲜明的结果主义、短期主义特征,与社会治理“质量范式”存在重要区别。首先,社会治理绩效的成果导向可能导致评估时忽略资源投入,造成不计成本、不管过程的维稳式社会治理;其次,社会治理绩效的客观性会导致对公众维度的忽视;最后,社会治理绩效的短期性极易造成不可持续式治理。而社会治理的“质量范式”却能兼顾资源维度的投入与结果维度的产出,兼顾公众维度的主观感受与结果维度的客观产出,兼顾短期性成绩与可持续发展问题。因此相较于社会治理绩效评估,社会治理质量评估关注的因素更加全面到位,对社会治理问题的诊断更加系统深刻,对社会治理行为的引导更加科学合理。

国外对地方政府能力、政府质量、治理水平影响维度的研究集中在经济发展水平、人口密度、财政分权、税收、审计、社会资本等几大方面。豪纳和克比提出政府效率受经济、制度等因素的影响(12)Hauner, David, and Annette Kyobe,Determinants of government efficiency.World Development,2010(11).。保罗指出财政分权政策会增加地方政府竞争,利于公众问责,实现政府治理能力的整体提升(13)Faguet,Jean-Paul,Decentralization and Governance.World Development,2014,Vol53.。普特南和南克得出美国各州的社会资本对政府质量水平具有正面的影响的结论(14)Knack, Stephen,Social capital and the quality of government: Evidence from the United States. The World Bank, 1999.。国内对治理的影响维度的探讨集中在经济发展水平、人口规模、财政、党政、社会组织、社会资本、信息技术、文化等方面。田发和周琛影提出地区经济发展水平、城镇化率、城镇人口规模以及社会治理财政支出对社会治理水平均有显著的正向效应(15)田发,周琛影:《社会治理水平:指数测算、收敛性及影响因素》,《财政研究》,2016年第8期。。王小龙指出财政分权模式是影响政府治理结构的非常重要的因素(16)王小龙:《中国地方政府治理结构改革:一种财政视角的分析》,《人文杂志》,2004年第3期。。吴建平认为我国社会治理绩效的影响因素中党政主导的影响尤为显著,而社会参与的影响则相对弱一些(17)吴建平:《社会治理绩效及其影响因素:基于2015年全国抽样调查的数据分析》,《国家行政学院学报》,2017年第3期。。

综上,国内外直接针对县域社会治理质量差异及影响维度的研究还比较少。国外关于社会治理理论构建无“中国场域”的研究,不加以本土化应用易发生忽视跨文化差异的错误;国内以社会治理质量作为研究视角的专题成果较为缺乏,国内外关于社会治理差异分析没有针对县域社会开展,以国家、省级层次的认知来判断县域状况显然不够理想。同时,在既有成果中因果理论检验性的实证研究偏少,个案研究偏多,难以进行横、纵向比较。因此,本文从实证性、科学性、完整性角度探索县域社会治理的质量差异及影响维度具有重要的学术价值和实践价值。

三、县域社会治理质量差异分析

(一)县域社会治理质量测度指标体系构建

社会治理是政府、市场、社会部门等多元主体综合运用人、财、物、信息、时间等资源以及法律、道德、行政、经济、教育等手段,对社会观念的核心要素、社会生活的多元领域、社会结构的组成部分、社会制度的构成要素、社会事业的不同方面进行组织、协调、服务、监督和创新的过程(18)范逢春:《县级政府社会治理质量测度标准研究》,中国人民大学出版社,2015年,第59页。。本文借鉴埃文斯与林赛提出的“产品质量观”(19)詹姆斯·R.埃文斯,威廉·M.林赛:《质量管理与质量控制》(第7版),焦叔斌译,中国人民大学出版社,2010年,第9-11页。,将社会治理质量界定为社会治理活动的一种特性,这些特性可以通过安全性、公平性、有效性、合法性、科学性、经济性等客观指标来测量,它属于国家治理质量的一个侧面。

同时,以空间正义理论的“公平正义”、治理理论内在的“社会性”、社会质量理论的“整体品格”为价值取向,在中国语境下,对社会质量研究基金会创造的社会质量评估指标体系进行借鉴、调整和简化,以“社会安全—社会公平—社会互动—社会成长”为基本逻辑框架设计县域社会治理质量测度指标体系。

然后应用专家调查法, 对32个备选指标进行隶属度分析、相关性分析、鉴别力分析并实施信度检验和效度检验。经过严格筛选后,通过层次分析法对各项指标进行赋权,最终构建一个包含4个准则层指标、13个指标层指标的县域社会治理质量测度指标体系(见表1)。

表1 县域社会治理质量测度指标体系

(二)县域社会治理质量的数据来源与模型构建

1.数据来源

“县域”是以县级行政区作为地理空间、以县级政权为调控主体、具有地域特色且功能完备的区域,本研究将县域划分成市辖区、县级市、县三种类型,同时按东、中、西三大区域(20)西部包括12个省级行政区:川、渝、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、桂、内蒙古,中部有8个省级行政区:晋、吉、黑、皖、赣、豫、鄂、湘,东部包括11个省级行政区:京、津、冀、辽、沪、苏、浙、闽、鲁、粤、琼。进行分组。依据其占比(21)2018年,在县级行政区中,市辖区、县级市、县及其他县级行政区分别占比33.0%、12.7%、54.3%。按比例应分别抽取市辖区、县级市、县17、6、27个。,运用分层抽样方法选取17个市辖区(东、中、西部各7、6、4个)、6个县级市(东、中、西部均2个)及27个县(东、中、西部各6、8、13个)共计50个县域构成研究样本(22)东部县级行政区867个,占比30.4%,应抽取15个县级行政区。其中,市辖区、县级市、县及其他县级行政区在全国的占比分别为41.9%、39.1%、21.4%,应分别随机取7、2、6个。中、西部同理。。

本文采用50个县域2008-2018年共计11年的面板数据(Panel Data)。户籍人口、农业人口、居民储蓄存款余额、各种社会福利收养性单位床位数的数据来源于《中国县域统计年鉴》,新型农村合作医疗参合率、城镇登记失业率、森林覆盖率、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入、适龄残疾儿童入学率、公共部门女性与男性晋升人数、志愿活动参加人数、年群众来访人次、政协征集提案数、政协审查立案数、基层工会组织数的数据来源于各县统计年鉴。部分年鉴里缺失的数据通过第六次全国人口普查资料、各县国民经济和社会发展统计公报、县人民政府网站查找而得。对于个别年份缺失的数据采用均值插值法,对于连续缺失两年以上的数据采用趋势回归法进行补充。

2.模型构建

采用“Min-Max标准化”进行无量纲处理,将原始值映射在区间[0,1]中。县域社会治理质量指数的计量模型为加权聚合模型,表达式为:

(1)

(2)

式中Qij为第i年j县域的社会治理质量指数,k为构建的13个指标,Wij为各指标的权重系数,Zij为无量纲化后的指标值。Qi为第i年地区社会治理质量指数,h为地区下选取的县域的数量,Iij为各县域对该地区的权重,在计算地区社会治理质量指数时统一赋予各个县域同样的权重。全国县域社会治理质量也由这一公式计算。最终的社会治理质量指数落在[0.9,1]表示社会治理质量极好,[0.75,0.9)表示优秀,[0.5,0.75)表示良好,[0.25,0.5)表示合格,[0,0.25)表示预警。

(三)县域社会治理质量水平及差异

据上述公式,运用Stata14.0测算出我国县域社会治理质量指数(见表2),东、中、西部县域社会治理质量差异及市辖区、县级市、县的社会治理质量差异(见表3)。

表2 我国2008-2018年县域社会治理质量指数

表3 三大区域及三大类型县域社会治理质量差异

整体上,我国2008-2018年11年间县域社会治理质量状况并不理想。2008年县域社会治理质量指数仅为0.4173,至2018年也仅提高至0.4880,仅提升16.94%,属合格水平且增速相当缓慢。这源于政府长期重经济发展,轻治理质量,造成社会治理长期屈从于经济发展。在社会治理理念深入人心之前,评价社会状况大多以经济指标为主,其测量结果看似令人满意,但并未深层、全面地反映社会发展状况。我国县域社会治理经历了由“单纯社会管控”到“综合社会管理”,再到“全面协同治理”的演变过程。在当前主体多元、构成异质、利益分化、冲突加剧的复杂社会环境下,由于资源限制、能力困境、任务冲突等原因,县域社会基本态势正从稳定向亚稳定转变,县域社会治理现代化进程仍面临着多重治理困境。

从四个维度看,县域社会治理质量发展并不均衡。第一,县域社会互动质量结果最好,11年均值为0.8824,属优秀水平,且呈上升趋势。社会互动质量在表层体现为人际、邻里和社区关系,在深层体现为社会融入、社会整合及社会赋权。社会排斥越低则社会互动水平越强,社会治理质量就越高。通过农业转移人口城镇化减少社会排斥,通过提高公共服务可及性将个人整合到社会体系中,能大幅缓解社会压力。第二,县域社会安全质量指数均值最低。一些地方政府习惯于简单维稳思维,总想通过“规训、运动、动员”的方式实现对社会秩序的维控,加之县级政府管理水平有限、服务权能不足、腾挪空间不够,近年来各种复杂的社会矛盾越来越集中地暴露于县域层面。第三,县域社会公平质量指数波动最大,从2008年(0.4122)一直下滑到2010年(0.3663),随后反弹上升,于2012年(0.3953)又开始回落,至2016年(0.3893)才又开始出现上升迹象。在农业社会向工业社会、计划经济向市场社会、封闭社会向开放社会转型的剧烈变迁中,我国社会发生了全方位的分化,社会公平问题愈发突出,城乡收入差距明显过大,弱势群体权利保障不充分,阶层贫富差距越发扩大,引发社会认同不足,社会信任弱化,极易诱发社会不稳失序。第四,县域成长质量指数前10年始终未超0.5,直至2018年才达到良好的水平。在传统高密度社会形态逐渐稀释、社会向“原子化形态”转变的进程中,要培育现代社会组织,形成新的社会联结,促进社会成长,否则个体权利只能直面政府权力,难以制度性地合理表达自身的利益诉求,社会底层易陷入无组织、无精英、无结构的“群氓”状态,不利于消弭弱势群体对国家的负面情绪。然而,我国地方政府在多重指标的“压力型体制”和发展“政治锦标赛”体制下,往往存在“政府干预情结”,大大压缩了社会发育空间,抑制了社会成长。如何为社会成长留出足够的空间,急切呼唤基层社会治理创新。

从均值分析,2008-2018年三大区域的县域社会治理质量均低于0.5,仅处于合格水平。从共时性比较,东部县域社会治理质量均值(0.4840)最高,西部(0.4162)最低。从历时性视角检视,西部2016年县域社会治理质量(0.4279)与中部2008年得分(0.4242)极为接近;中部2015年县域社会治理质量(0.4563)与东部2008年得分(0.4550)极为接近,可以理解为西部县域社会治理质量落后中部9年,中部又落后东部8年。

市辖区、县级市和县的社会治理质量均属合格水平,仅市辖区的社会治理质量在2018年达到良好。从共时性考量,市辖区的县域社会治理质量均值最高,远超县级市和县。从历时性考量,2008年市辖区的社会治理质量(0.4350)和县(0.4088)优于县级市(0.4051),3年后县级市的社会治理质量触底反弹,开始反超县,至2015年县的社会治理质量已落后县级市0.0147,与市辖区2008年时得分0.4350接近,可以理解为县的社会治理质量落后市辖区8年。

(四)县域社会治理质量内部差异

借助变异系数可以反映县域社会治理质量内部差异。变异系数越大,内部差异越大。

第一,全国内部县域社会治理质量差异分析。2008-2018年,变异系数分别为0.1209、0.1083 、0.1090、0.1180、0.1260、0.1236、0.1137、0.1262、0.1212、0.1202、0.1124,11年间变异系数呈现强烈波动趋势,内部差异先不断缩小,而后上升,2012年、2015年达到两个高峰值之后才开始呈现持续下降趋势,内部差异逐步减少,显示我国县域社会治理质量内部差异变化极度不稳定。

第二,区域内部县域社会治理质量差异分析。2008年中部地区各县域社会治理质量差异(0.1267)大于西部(0.0953),大于东部(0.0640),2018年亦是如此。同时,东、中、西部地区内部县域间的社会治理质量差异总体均在不断扩大,发展极为不平衡。

第三,县域内部社会质量差异分析。2008年和2018年,市辖区的社会治理质量变异系数(0.1280、0.1350)均大于县(0.1204、0.0910),大于县级市(0.070、0.0611),说明市辖区内部社会治理质量差异最大,县级市最小。其中,市辖区内部社会治理质量差异虽在某些年份得到了一定控制,但到2014年却进一步扩大,且扩大速度快、上升趋势明显。县级市内部社会治理质量差异虽基数小,但随时间变化,差异也在扩大。县的内部社会治理质量差异虽出现几次波动,但总体差异得到了控制,处于缓慢下降中。

四、县域社会治理质量的影响维度

(一)理论分析及研究假设

1.政府子系统对县域社会治理质量的影响

第一,财政能力和财政分权影响社会治理质量。王敬尧认为县级财政是县级政府运行和发展的基础,是影响县级治理的核心变量(23)王敬尧:《县级治理能力的制度基础:一个分析框架的尝试》,《政治学研究》,2009年第3期。。学界广泛认同财政分权是解释基层公共服务与社会治理差异的重要因素。第二,赋税是政府机器的经济基础。经典政治学将高税收视为劣治的代名词,而谷成和于杨却认为税收征管体现了国家治理的文明程度和现代化水平(24)谷成,于杨:《税收征管、遵从意愿与现代国家治理》,《财经问题研究》,2018年第9期。。马骏与温明月基于“税收讨价还价——政治民主模型”也发现税收国家特征越强,国家治理质量越高(25)马骏,温明月:《税收、租金与治理:理论与检验》,《社会学研究》,2012年第2期。。第三,政府审计是国家治理的工具。拉斐尔和格罗德斯基发现审计力度与反腐败工资政策有效性呈明显正相关(26)Di Tella, Rafael, and Ernesto Schargrodsky. The role of wages and auditing during a crackdown on corruption in the city of Buenos Aires.The Journal of Law and Economics,2003(1).。刘雷等人发现政府审计的揭示和抵御功能可有效降低地方政府财政风险(27)刘雷,崔云,张筱:《政府审计维护财政安全的实证研究:基于省级面板数据的经验证据》,《审计研究》,2014年第1期。。故本文提出4个政府子系统研究假设:

H1:县级政府财政能力越强,县域社会治理质量越好。

H2:财政分权程度越强,县域社会治理质量越好。

H3:地方税收越多,县域社会治理质量越好。

H4:政府审计揭示作用越强,县域社会治理质量越好。

2.经济子系统对县域社会治理质量的影响

经济发展与社会建设存在二元互构的张力。米盖尔和布朗格认为较富裕的居民往往对公共服务效率有更高需求水平,这能给当地政府施加更大压力(28)Migué,Jean-Luc,et al.Toward a General Theory of Managerial Discretion with Comment and Reply.Public choice,1974,Vol.17.。田发和周琛影指出经济发展程度越高的地区,政府进行社会治理的经济基础越雄厚(29)田发,周琛影:《社会治理水平:指数测算、收敛性及影响因素》,《财政研究》,2016年第8期。。博格斯等(30)De Borger, Bruno, and Kristiaan Kerstens. “Cost efficiency of Belgian local governments: A comparative analysis of FDH, DEA, and econometric approaches.”Regional science and urban economics,1996(2).发现,经济发展导致政府缺乏控制成本的动力,进而使治理效率恶化。杨浩和南锐发现社会治理支出对经济增长有促进作用,而经济增长对社会治理支出的促进作用则十分有限(31)杨浩,南锐:《社会治理支出与经济增长:抑制还是促进?》,《经济与管理研究》,2015年第1期。。

故提出研究假设H5:地区经济发展状况越好,县域社会治理质量越好。

3.社会子系统对县域社会治理质量的影响

中国社会治理现代化需要强大的执政党掌舵,需要守法的政府主导,需要有秩序的市场助力,需要有活力的社会参与。第一,社会资本助推社会秩序建构。帕特南认为社会资本差异导致了意大利实现民主化以后南北部地方政府绩效差异(32)Putnam, Robert D., Robert Leonardi, and Raffaella Y. Nanetti.Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton university press, 1993.。闫臻发现社会资本的丰富程度能影响各治理主体的参与水平的高低(33)闫臻:《嵌入社会资本的乡村社会治理运转:以陕南乡村社区为例》,《南京农业大学学报》(社会科学版),2015年第4期。。越来越多的证据表明社会资本对社会治理有重要影响,但影响程度是一个悬而未决的理论命题和政策困惑。第二,适度人口能获取最大经济收益。基于规模经济效应,格罗斯曼等认为人口密度对地方政府管理成本的影响是负向的,对政府绩效的影响是正向的(34)Grossman, Philip J., Panayiotis Mavros, and Robert W. Wassmer. Public sector technical inefficiency in large US cities.Journal of Urban Economics,1999(2).。故本文提出两个社会子系统研究假设:

H6:社会资本越高,县域社会治理质量越好。

H7:人口密度越大,县域社会治理质量越好。

(二)变量测量与模型建构

1.变量测量

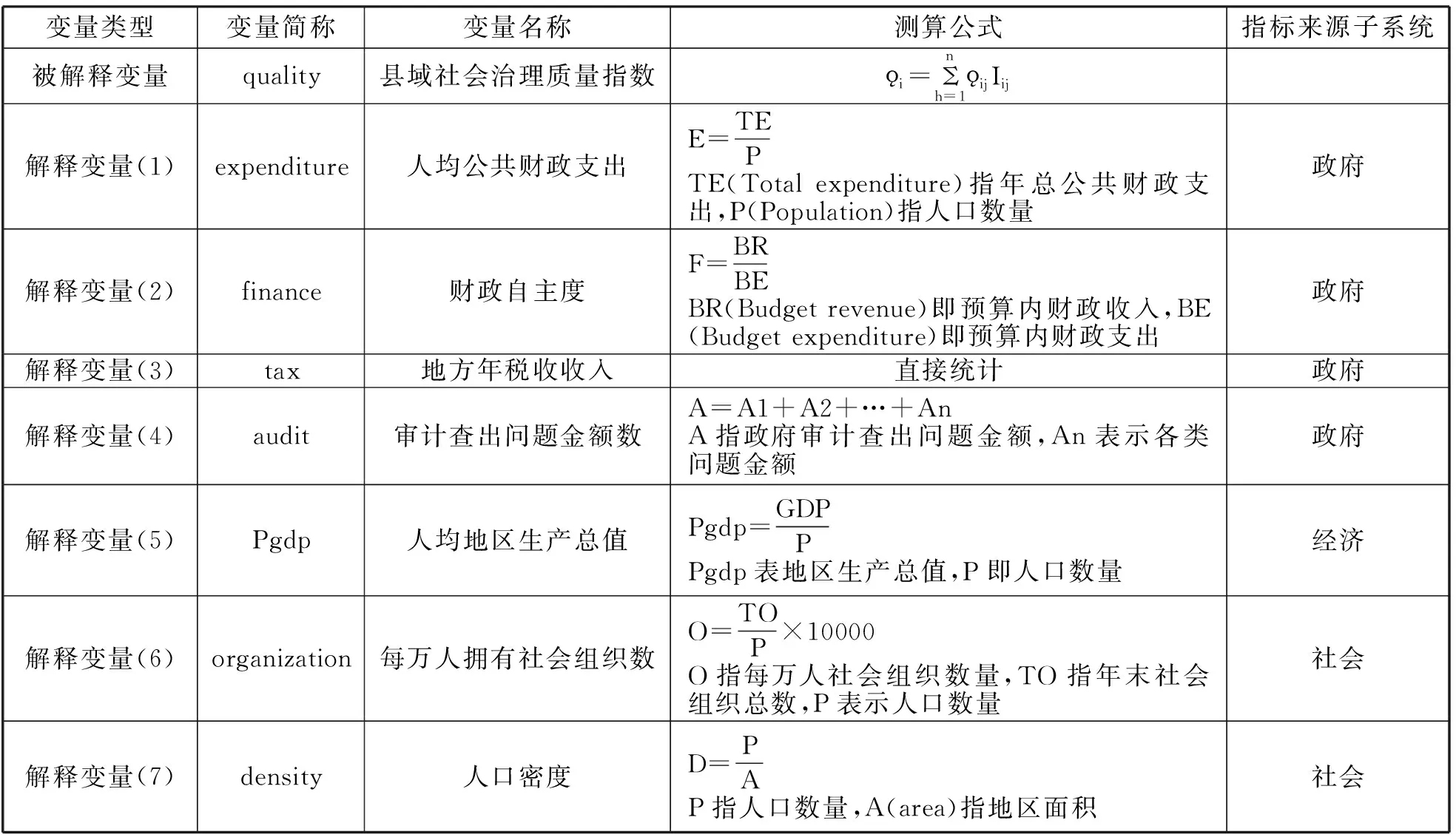

表4 县域社会治理质量的变量

被解释变量为上文所测的县域社会治理质量指数。解释变量有7个,即代表县级政府财政能力的人均公共财政支出、代表财政分权程度的财政自主度、代表地方税收的地方年税收收入、代表政府审计揭示作用的审计查出问题金额数、代表经济发展状况的人均地区生产总值、代表社会资本的社会组织数以及社会子系统下另一变量人口密度(见表4)。

2.模型构建

面板数据回归模型的一般形式如下:

其中,i=1,2,…,N,表示N个个体;t=1,2,…,T,表示已知的T个时点。yit是被解释变量对个体i在t时的观测值,Xkit是第K个非随机解释变量对于个体i在t时的观测值;βki是待估计的参数,uit是随机误差项。据此构建县域社会治理质量的面板回归模型(1)。为控制异方差和多重共线性的影响,数据采用对数形式。

1nqulityit=β0+β11nexpenditureit+β21nfinanceit+β31ntaxit+β41nauditit+β51npgdpit+

β61norganizationit+ β71ndensityit+εit

(1)

其中,i表示第i个县域,t表示时间,自2008至2018年,εit是随机误差项,满足N(0,1)。

为了缓解内生性问题,考虑到前期自变量可能对当期因变量产生影响,将所有的自变量分别滞后一期和二期,得到模型(2)(4),考虑到上一期县域社会治理质量也可能会对当期县域社会治理质量产生影响,将因变量也分别滞后一期和二期,得到模型(3)(5),具体模型内容如表5所示。

3.数据来源

影响因素研究的样本同上文50个县域样本一致,同样采取11年的面板数据,地域面积、地方财政一般预算收入、一般预算支出、税收收入数据来源于《中国县域统计年鉴》,公共财政支出、审计查出问题资金、地区生产总值、社会组织数数据来源于各县统计年鉴。

(三)影响因素实证分析

为了避免伪回归发生,需检验数据的平稳性。运用Stata14.0,采用同质根面板单位根检验的代表LLC检验法和异质根面板单位根检验的代表ADF-Fisher检验法进行平稳性检验。LLC检验结果和ADF-Fisher检验的P值均小于0.05,因此拒绝原假设,证明数据是平稳时间序列数据,其组成的面板数据平稳,不需要进行数据协整,可直接进行面板数据回归分析。5个模型的F统计量的概率均小于0.05,表明固定效应模型优于混合回归模型;LM检验的P值均小于0.05,表明随机效应模型也优于混合回归模型。随后Hausman检验中模型(3)(5)的P值小于0.01,应设定为固定效应模型;而模型(1)(2)(4)的P值则大于0.01,采用随机效应模型(见表5)。

表5 各自变量对县域社会治理质量影响的回归结果

滞后一期的县域社会治理质量对当期县域社会质量产生显著正向影响。在模型(1)中,人均公共财政支出、财政自主度、地方年税收收入、每万人拥有社会组织数量、人口密度均正向显著,其中人均公共财政支出对县域社会治理质量影响最大。在模型(2)中,财政自主度、滞后一期的人均公共财政支出、滞后一期的地方年税收收入、滞后一期的审计查出问题金额四个变量正向显著。在模型(3)中,当期财政自主度正向显著,而滞后一期的财政自主度负向显著。在模型(4)中,滞后二期的人均公共财政支出与县域社会治理质量在1%的水平上显著正相关,滞后一期的每万人拥有社会组织数、滞后二期的地方年税收收入与滞后二期审计查出问题金额数在10%水平上正向显著。在模型(5)中,滞后一期的财政自主度负向显著。在5个模型中,人均地区生产总值对县域社会治理质量的影响均不显著。

第一,人均公共财政支出对县域社会治理质量影响显著,人均公共财政每增加1%,县域社会治理质量便提高0.043,研究假设H1成立。中共十八届三中全会提出“财政是国家治理的基础和重要支柱”,县域社会治理的主导者是政府,财政支配权力是政府最为核心的权力之一。县级政府可以通过合理配置财政资源,推动财政职能的转变,从单纯实现国家职能的财政向满足社会公共需要的财政转变;推动财政过程的转变,从政府完全垄断的财政向民主治理的财政转变;推动财政结果的转变,从无绩效管理的财政向绩效财政转变,赋予财政以治理的性质,推动政府的公共性与社会的公共性内在地关联起来,实现基层社会治理转型,从而发挥财政对社会秩序的引导、建构、发展作用,型塑改革预期的社会治理质量。

第二,财政自主度显著影响县域社会治理质量,财政自主度系数当期呈正向显著,滞后一期则呈负向显著,研究假设H2得到部分验证。近十来年,地方财力配置往往需要进行社会兜底,其次才能投入到经济竞争中去。因此通过财政分权对地方财力进行保障,提高财政决策透明度,能充分利用基层政府了解民众需求的信息优势,有效保障社会事业发展。在财政分权的同时也应做到事权平衡,否则会造成县级政府供给公共产品不力,进而影响社会治理质量。

第三,地方年税收收入对县域社会治理质量呈正向显著影响,研究假设H3成立。税收在国家和地方层面均能提高治理水平,税收是政府财政的重要来源,是政府与社会互动的关键纽带,通过对公众诉求的响应,能从民主角度改善治理。若地方税收筹资能力偏弱,便难以为公共服务事项提供稳定充足的财政资金支持。当然,税收与社会治理质量间并非总呈正向关系,过高的税收会增加人民负担,有损社会治理质量,故应确定地方税收收入的合理规模,合理扩大地方政府税政管理权限。现行分税制是一种高度集中的税政管理体制,中央政府拥有税政管理权限大,享有更多税收,而地方拥有税政管理权限小,大部分县域难以依靠自身税收履行公共服务责任,也无法根据本区域的经济发展状况、税源分布情况对地方税种适时地合理调整,这也对社会治理产生负面影响。

第四,审计的作用尤其深远,上一年审计查出问题金额数会显著正向影响县域社会治理质量,研究假设H4成立。这印证了学界普遍认为的“政府审计有助于提高公共财政资金使用效率,降低社会治理成本”观点。然而,审计作用的发挥依赖于政府信息披露的充分性。不可否认,目前我国政府审计信息公开还存在较多不足,加之政府审计权力过度集中,使得政府审计的监督、指引作用大打折扣。如何独立、高效、公正地开展政府审计,探索一条中国特色的地方政府审计道路,最终有利于国家治理现代化,是我国地方政府审计改革需要继续探索的课题。

第五,人均GDP未对县域社会治理质量造成显著影响,研究假设H5不成立。这印证了国内学者吴建南等人指出的地区经济因素并非影响政府创新活动的决定因素的观点(35)吴建南,黄艳茹,马亮:《政府创新的稳定性研究:基于两届中国地方政府创新案例的比较》,《软科学》,2015年第5期。。一方面源于本文对社会治理质量的考察摈弃了以往“唯GDP”论,转从“质量”视角建构评价指标,另一方面源于在当前中国县域中,经济效率与社会公平并不同步,经济发展的效率原则与社会治理的公平原则在具体时空场域中存在矛盾冲突和张力。因此,地方政府越是以效率为优先目标,就会越容易加剧社会分化,引发社会不公。

第六,每万人拥有社会组织数会对县域社会治理质量造成了显著正向影响,研究假设H6成立。社会组织数量的实质是公民参与的量化结果,背后反映了社会资本与社会治理质量间的关系。这是因为,社会资本具有建构社会秩序的积极功能,社会资本匮乏则会导致社会运作难度较大,政府运行效率低下。社会组织发育状况不仅是衡量一个国家和社会自由发达程度的标志,也是社会发展和公民权利的客观需要。当前我国县域社会组织数量严重不足,在推进国家治理体系和治理能力现代化的背景下,政府主动变革、让渡部分职权是意义深远的重大战略抉择。

第七,人口密度每增加1%,县域社会质量便会提高0.026,研究假设H7成立。这符合克鲁格曼等在20世纪90年代开创的新经济地理理论,即“产业效率的聚集效应原理”,也说明人口密度是集聚效应的一个表征,集聚效应带来了外部经济、知识外溢,改变了社会经济结构,导致了人均承担社会治理基础设施成本的降低,易于产生规模经济效应,从而对县域社会治理质量的提高带来显著正面影响。

五、政策建议

“一个社会的健全必须建立在工具理性与价值理性的统一之上”(36)张康之:《公共行政: 超越工具理性》,《浙江社会科学》,2002年第4期。。提升县域社会治理质量,在价值理性层面,需要通过“不断满足人民日益增长的美好生活需要,不断促进社会公平正义”(37)习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,《人民日报》,2017年10月28日。,构建全民共建共治共享的社会治理格局,“将正义的观念归并于一种基本结构的理想形式”(38)约翰·罗尔斯:《政治自由主义》,万俊人译,译林出版社,2000年,第298页。。在工具理性层面,需要通过“提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平”(39)习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,《人民日报》,2017年10月28日。,将社会治理逐步纳入制度化的轨道,从政府、经济、社会三大子系统入手助推县域社会治理质量的提升。

(一)建设“民生政府”以提升县域社会治理质量

社会治理的终极目标在于实现国家治理从“权威—服从”模式演变为“服务—服从”模式。让民众抱有获得感、幸福感、安全感,关键在于全面改善民生。首先,要把民生改善作为县域社会治理质量的价值内核。把民生持续改善作为县域社会建设的出发点,把民生公平改善作为落脚点,把民生协调改善作为着力点。其次,要把民生财政作为县域社会治理质量的发展基础,要通过发展县域经济、增加财政转移支付以扩大财政收入,提升县域民生财政能力。同时,要推进财政民主,优化财政支出,改进县域民生财政绩效。最后,要把民生工程作为具体载体,强化公共服务,实现县域民生政府职能。

(二)发展“县域经济”以提升县域社会治理质量

县域经济发展水平高低是揭示县域社会治理质量空间差异的重要切入口。首先,要推动县域经济“创新—绿色—开放”协调发展,把创新作为县域经济的根本动力,推动县域经济绿色发展,处理好外延性发展与内涵性发展的关系,走上扩大开放—增加就业—社会稳定—经济发展的良性循环道路。其次,要推动县域经济“空间—产业—制度”一体化发展,打破资源禀赋差异造成的自然市场分割和政府政策引起的人为市场分割。最后,要推动县域经济“环境—经济—社会”耦合发展,完善县域产业链、创新链、人才链,推进土地利用制度改革、产权制度改革、户籍制度改革、就业制度改革,发挥县域经济对新型城镇化、乡村振兴和城乡融合发展的推动作用。

(三)推进“治理创新”以提升县域社会治理质量

在中国政治语境中,社会治理创新能为政治改革、社会变革、市场发展提供动力,为中国整体性社会危机提供地方性化解机制,为顶层政治合法性提供支撑。首先,要完善县域社会治理的多元主体协同体制,构建县域社会治理的党建引领、多元协同格局,构建强政府、强市场、强社会三元平衡的治理主体结构。其次,要打造县域社会治理的共建共治共享格局,准确定位政府、市场和社会的角色,协调好三者关系,积极推动县域社会共治,形成合作的三维结构。最后,要提高县域社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平,让社会治理从“经验管理”转变为“科学治理”。