什么导致了流动人口的代际消费差异?

(山东财经大学经济学院,山东济南 250014)

一、引言

改革开放以来,随着我国城市化进程的加快,流动人口数量日益增多,已经从1982 年的657 万人增加到2018 年的2.41 亿人。相比其他消费群体,流动人口的流动性特征使该群体面临更多的风险,从而导致这一群体的消费倾向更低。消费是拉动经济增长的动力,我国的消费率近年来一直呈下降态势,居民消费不足成为制约经济发展的重要因素。2020 年初,新冠肺炎疫情对我国经济带来巨大冲击。如果能够释放流动人口的消费潜力,提高消费水平,不仅可以改善流动人口群体的生活状况,还可以充分发挥消费在疫后经济恢复中的基础性作用。由于流动人口内部在社会认同、流动动机等方面存在着代际分化,王春光[1]将流动人口划分为第一代流动人口和新生代流动人口,其中新生代流动人口是“出生于20 世纪70 年代末80 年代初”的群体。为了便于统计,后来的研究通常以“1980 年”为分界线来定义第一代流动人口和新生代流动人口,即1980 年之前出生的人口为第一代流动人口,其后出生的流动人口为新生代流动人口[2-3]。目前,新生代流动人口大约占流动人口总规模的60%,已经稳居流动人口群体的主导地位。新生代流动人口的消费水平要高于第一代流动人口的消费水平,根据全国流动人口动态监测调查数据,2017 年新生代流动人口的平均消费支出为1 125 元,第一代流动人口的平均消费支出为828 元,前者比后者高35.87%。哪些因素造成了二者的消费差距? 这些因素各自的贡献有多大? 本文试图对两代人的消费差异进行要素分解,考察各因素对两类群体消费差距的贡献率。而理解两代流动人口的消费差异,对于刺激流动人口消费、扩大内需具有重要的指导意义。

国外学者对流动人口消费的研究主要集中在人口流动对消费的影响以及流动人口的消费行为和消费差异上。Wendy 等[4]利用加纳4 130 个家庭样本数据考察了人口流动对食品消费的影响,发现加纳内部人口流动不会显著影响人均食品支出,对食品支出模式的影响微弱。Minh 和Paul[5]利用2004—2006 年越南家庭生活水准调查面板数据探讨了人口流动与消费模式之间的关系,发现短期人口流动对总的人均食品消费支出、人均卡路里消费和食物多样化有正效应,长期人口流动对消费的影响不显著。Christiansen[6]以土耳其为例分析了流动人口与非流动人口的消费与文化差异。Alexander 等[7]利用哈萨克斯坦家庭调查数据对流动人口的消费行为进行了分析,提出消费具有信号功能,新的城市移民利用消费支出向邻居发送信号,来获得一定的社会经济地位。Raluca-Maria 和Elena-Maria[8]基于欧盟26 国的面板数据证明人口迁移会提高家庭消费支出。Arli 等[9]研究了澳大利亚流动人口的社会文化适应性与食品消费的关系。Diehl 等[10]分析了低收入农村流动人口的家庭食品消费问题。Giang[11]指出流动人口家庭的消费水平明显低于城镇家庭,其消费差距主要体现在非食品消费上,户籍制度约束和流动人口家庭向农村家庭成员汇款是导致消费差距的重要因素。

国内学者对流动人口消费的研究主要分为三类。第一类,比较流动人口与其他群体的消费差异。明娟和曾湘泉[12]指出农民工家庭的消费结构与城镇居民存在显著差异,其教育文化支出、医疗保健和食品的支出比例低于城镇居民。王韬和毛建新[13]发现,与城镇家庭相比,流动人口家庭的消费弹性更高,随收入的提高,消费弹性差异减小。张华初和刘胜蓝[14]指出流动人口家庭的平均消费倾向低于全国居民平均水平,参加社会养老保险能显著提高流动人口的消费。第二类,研究流动人口消费的影响因素。朱铭来和史晓晨[15]发现有医疗保险的流动人口比没有的消费水平高,宋月萍和宋正亮[16]、文乐等[17]的研究也支持这个结论。谭江蓉和徐茂[18]证明人力资本、社会资本、身份认同感与消费正相关,流动人口的个体特征也会影响消费水平。周明海和金樟峰[19]、艾小青等[20]认为长期居住意愿对流动人口消费具有正向作用。孙文凯等[21]、李瑞琴和肖忠意[22]、宋艳姣和王丰龙[23]分析了流动人口的身份认同程度对家庭消费的影响。宋月萍[24]发现孩子随迁会提高教育消费水平,婴儿和老人随迁会提高医疗消费水平。第三类,分析流动人口的消费特点。金晓彤等[25]、赵卫华[26]分析了新生代农民工的消费模式,赵婉男等[27]研究了北京市农民工消费结构特征及变动趋势,许桂萍等[28]分析了新生代农民工消费支出的层次结构。

大部分已有研究将流动人口群体作为整体进行分析,目前越来越多的学者关注流动人口群体的内部异质性,将流动人口群体细分后进行比较研究,如杨菊华等[29]分析了流动人口身份认同的代际差异,高帅和史婵[30]研究了流动人口长期迁移意愿的代际差异,但是还未有文献对新生代和第一代流动人口的消费差异进行研究。本文的贡献在于:聚焦于流动人口消费的代际差异,基于Oaxaca-Blinder 均值差异分解方法和分位数分解方法,利用2017 年全国流动人口动态监测调查数据对两代流动人口的消费差异进行实证分析,以助于我们更好地了解流动人口的消费特征、缩小流动人口的消费差距并提高流动人口的消费水平。

二、计量模型与样本数据

(一)Oaxaca-Blinder 均值差异分解方法

Oaxaca-Blinder 分解方法可以用来考察两群体间被解释变量均值的差异,该方法建立在最小二乘回归基础上[31-32],将基本模型设定为:

公式(1)中,lnC为消费支出对数,X为消费的影响因素,主要包括被调查对象的经济特征、人口特征、流动特征和就业特征等。其中,经济特征变量包括月收入的对数、是否有产权房、是否参加社会保险;人口特征变量包括婚姻状况和性别;流动特征变量包括本地长期居住意愿、流动范围和流动时间;就业特征变量包括单位性质。α代表自发消费水平,β代表各解释变量的回归系数,ε为随机误差项。

利用Oaxaca-Blinder 分解方法,将新生代和第一代流动人口的消费差异分解为:

公式(2)中,n代表新生代流动人口,f代表第一代流动人口,Cn与Cf分别表示新生代和第一代流动人口的消费水平,βn与βf分别为两个群体的回归系数。等号左边为新生代和第一代流动人口的平均消费总差异。等号右边第一项为特征差异,是由两群体的经济特征、人口特征、流动特征和就业特征的差异导致的;第二项为系数差异,是由回归系数不同导致的,反映了代际不同引起的消费上的差距。改革开放以后成长起来的新生代流动人口与第一代流动人口在消费理念上有很大差异,第一代流动人口比较节俭,而新生代流动人口有着前卫的消费理念、多元化的消费方式,注重生活品质的提高。

(二)分位数回归及分解方法

1.分位数回归。单纯分析平均消费会掩盖在不同消费层次上消费差距可能存在的不对称现象,本文采用分位数回归方法考察在条件分布的不同位置上新生代流动人口与第一代流动人口的消费差异。分位数回归是对传统均值回归的改进,相比均值回归,它有较强的稳健性,能够更全面地体现自变量对被解释变量在不同分布上的影响[33]。为了分析不同分位数上各因素对流动人口消费的影响差异,建立以下分位数回归模型:

公式(3)中,Qθ(lnC|X) 表示给定解释变量X、被解释变量lnC在第θ个分位数的值,βθ为在第θ分位数上的回归系数。

2.分位数分解。分位数分解方法可以用来考察新生代和第一代流动人口在不同分位数上的消费差异,利用该方法将两个群体消费支出的条件分布差异分解为特征差异与系数差异:

公式(4)中,Qθ(lnCn)与Qθ(lnCf)分别表示新生代和第一代流动人口在θ分位数上的对数消费水平。Qθ(lnCn-f)为反事实的消费条件分布,表示当第一代流动人口具有新生代流动人口的回归系数时的消费情况。右边第一项为特征差异(即可解释部分),第二项为系数差异(即不可解释部分)。

(三)样本数据

1.数据来源。样本数据来源于国家卫生健康委员会的“2017 年全国流动人口动态监测调查数据”,该调查按照随机原则在全国31 个省(区、市)和新疆生产建设兵团流动人口较为集中的流入地抽取样本点,开展抽样调查,调查对象为在流入地居住一个月及以上、非本区(县、市)户口的15 周岁及以上流入人口。

在流动人口动态监测数据中,消费和收入数据均是家庭层面数据,而其他指标均是个体层面数据。为了数据的统一性,将消费、收入取人均后再进行研究。样本中,有的流动人口享受单位提供的包吃包住待遇。一方面,就餐与住宿方面的费用应计入消费支出;另一方面,免费享有的包吃包住待遇应经过折算计入收入。因此,为了令实证分析结果更准确,将每月包吃和包住折算钱数分别加入消费和收入,通过计算得到人均月消费和人均月收入,具体公式为:人均月消费=(家庭平均每月消费+家庭每月包吃折算钱数+家庭每月包住折算钱数)/ 同住家庭成员人数;人均月收入=(家庭平均每月收入+家庭每月包吃折算钱数+家庭每月包住折算钱数)/ 同住家庭成员人数。截至2017 年,将37 周岁以上(1980 年之前出生)的流动人口界定为第一代流动人口,37 周岁及以下界定为新生代流动人口。剔除缺失数据和是否参保指标中的无效数据后,最终得到137 696个流动人口数据,其中新生代流动人口81 452 个样本,第一代流动人口56 244 个样本。

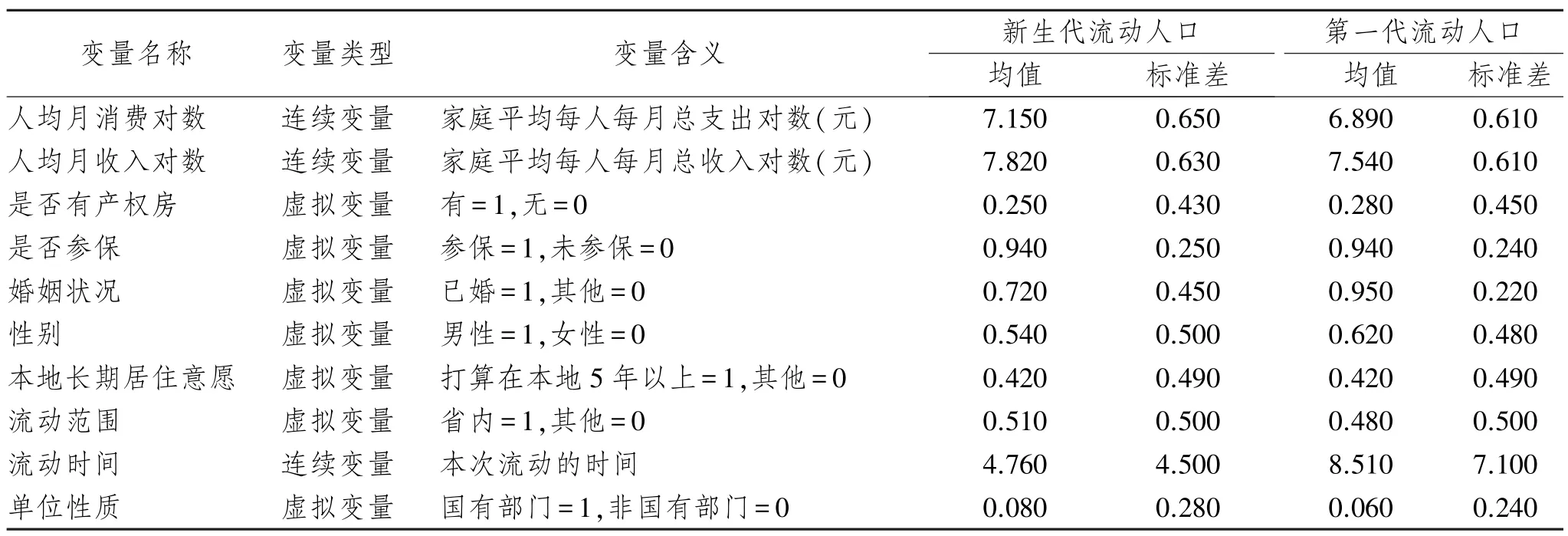

2.描述性统计。根据研究目的,本文选取人均月消费对数作为被解释变量。自变量包括人均月收入对数、是否有产权房、是否参保、婚姻状况、性别、本地长期居住意愿、流动范围、流动时间、单位性质。根据表1,新生代流动人口的人均月消费对数与人均月收入对数都高于第一代流动人口。25%的新生代流动人口有住房资产,这一比例要低于第一代流动人口。94%的新生代流动人口参保,该比例与第一代流动人口相同。72%的新生代流动人口已婚,这一比率要远远低于第一代流动人口,95%的第一代流动人口处于已婚状态。在新生代流动人口中,男性占54%,而在第一代流动人口中,男性高达62%。两代流动人口中均有42%的人口愿意在流入地长期居住。相对于第一代流动人口,新生代流动人口更倾向于在省内流动。新生代的平均流动时间为4.76 年,第一代的平均流动时间为8.51 年。大多数流动人口在非国有部门工作,仅有8%的新生代流动人口在国有部门工作,第一代流动人口中的比例则更低。

表1 变量的描述性统计

三、新生代流动人口与第一代流动人口消费差异的来源分解

(一)Oaxaca-Blinder 分解

Oaxaca-Blinder 分解方法建立在最小二乘回归基础上,先用最小二乘法分析各因素对新生代和第一代流动人口消费的影响,对公式(1)的回归结果列在表2 中。

回归结果表明,收入对消费有显著促进作用,新生代流动人口的消费弹性大于第一代流动人口。收入每增加1%,新生代流动人口的消费增加76.3%,第一代流动人口的消费仅增加69.7%,说明新生代流动人口的消费对于收入变动的反应更为敏感。在本地已经有产权房的流动人口,比没有产权房的流动人口消费高,前者的平均消费比后者高5.9%。与无房户相比,拥有产权房意味着家庭财富的增长,根据莫迪利安尼的生命周期假说,家庭财富高的居民会有更高的消费。参保会显著降低消费,一方面,参保能够减少未来的不确定性,降低预防性储蓄,从而促进消费;另一方面,参保需要缴纳保费,增加居民开支,从而降低了可支配收入,进而减少消费。当参保对消费的抑制效应大于促进效应时,参保对消费就表现出负影响[34]。

未婚流动人口比已婚流动人口消费更高,原因可能在于建房买房、房屋装修、购买家具家电等大额消费支出是结婚消费的重要组成部分,这些消费支出通常发生在结婚前。新生代流动人口中,性别对消费没有显著影响,而在第一代流动人口中,男性消费显著低于女性消费。本地长期居住意愿对消费有明显促进作用,且对第一代流动人口的促进作用更大,长期居住意愿越强,融入流入地环境就越快,消费也就越趋向于本地居民的消费水平。省内流动比省外流动的消费高,这是因为,相对于省外流动,在省内流动意味着离家乡较近,环境相对熟悉,流动人口在心理上的安全感较强,从而预防性储蓄较少,消费较多。

表2 流动人口消费的影响因素回归结果

流动时间对新生代流动人口的消费没有显著影响,对于第一代流动人口,流动时间越长,消费水平越高。这或许是由于新生代人口有很强的适应能力,能较快融入当地环境,预防性动机较低,而第一代流动人口融入新环境比较慢,随着时间的延长,他们更加了解周围环境,预防性动机降低,从而促进了消费。相对于在非国有部门工作的流动人口,在国有部门工作的流动人口具有更高的消费水平,这是由于国有部门薪资待遇相对较高的缘故。

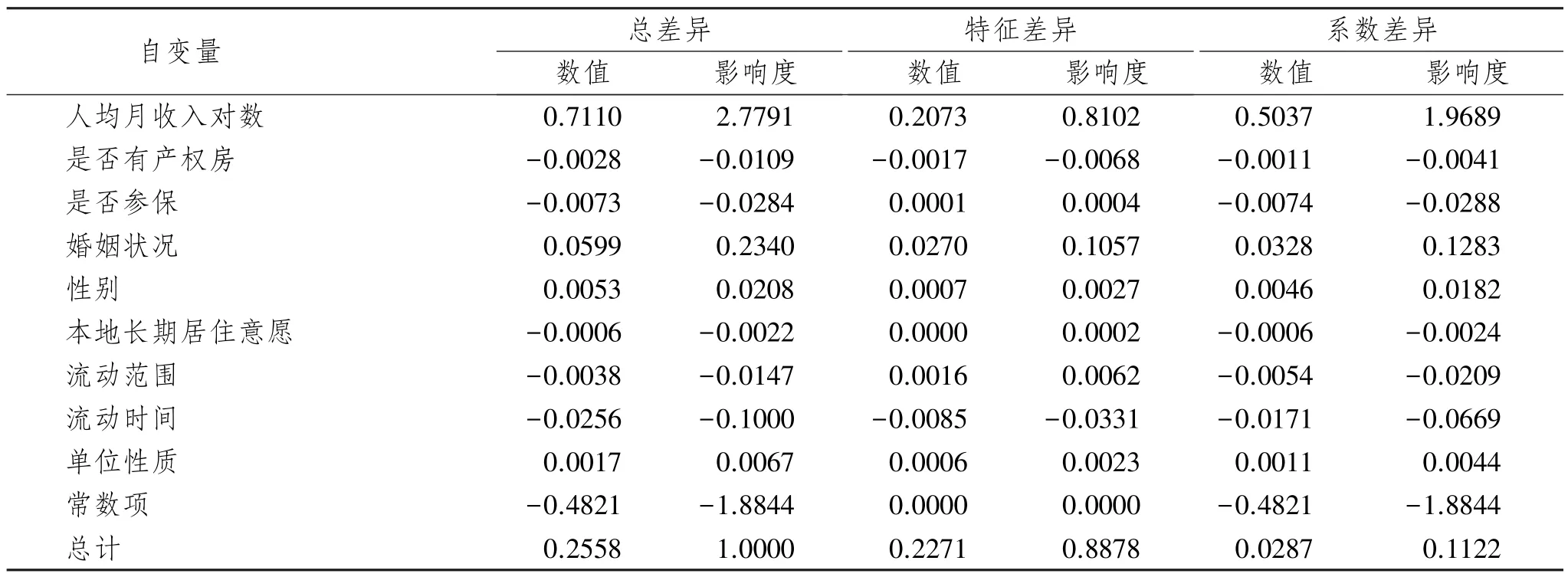

基于最小二乘法,对新生代和第一代流动人口的消费差异进行Oaxaca-Blinder 分解,结果列在表3 中。新生代和第一代流动人口对数消费均值的总差异为0.255 8,其中,特征差异为0.227 1,占总差异的88.78%;系数差异为0.028 7,仅占总差异的11.22%,说明流动人口内部消费差距主要是由两代流动人口的经济特征、人口特征、流动特征、就业特征的差异引起的。

表3 两代流动人口消费差异的Oaxaca-Blinder 分解结果

从引起新生代和第一代流动人口消费差距的分解项来看,在特征差异部分,收入差异对消费差异的影响最大,收入差异能够解释81.02%的消费差异。根据凯恩斯的绝对收入假说,居民的绝对收入水平决定消费,因而收入差距会导致消费差距。婚姻状况对消费差异影响较大,能够解释10.57%的消费差异。未婚流动人口的平均消费水平高于已婚流动人口。新生代流动人口的已婚率为72%,第一代流动人口的已婚率为95%。第一代流动人口已婚率较高,这在一定程度上扩大了其与新生代流动人口的消费差距。除此之外,性别和单位性质也扩大了新生代和第一代流动人口的消费差距。

在系数差异部分,收入、婚姻状况和性别是影响最大的三个变量,说明受到代际之间消费理念差异的影响,在收入相同的流动人口内部,新生代流动人口比第一代流动人口的消费更高。此外,在同样的婚姻状况下,或者同样的性别特征下,新生代流动人口的平均消费水平高于第一代流动人口。总之,新生代流动人口和第一代流动人口的消费差异既受到经济状况、婚姻状况、性别、单位性质等因素的影响,也受到不同代际消费理念的影响。

为进一步研究不同分位点上两类群体消费差异的影响因素,我们利用分位数回归及分解方法进行分析。

(二)分位数回归及分解

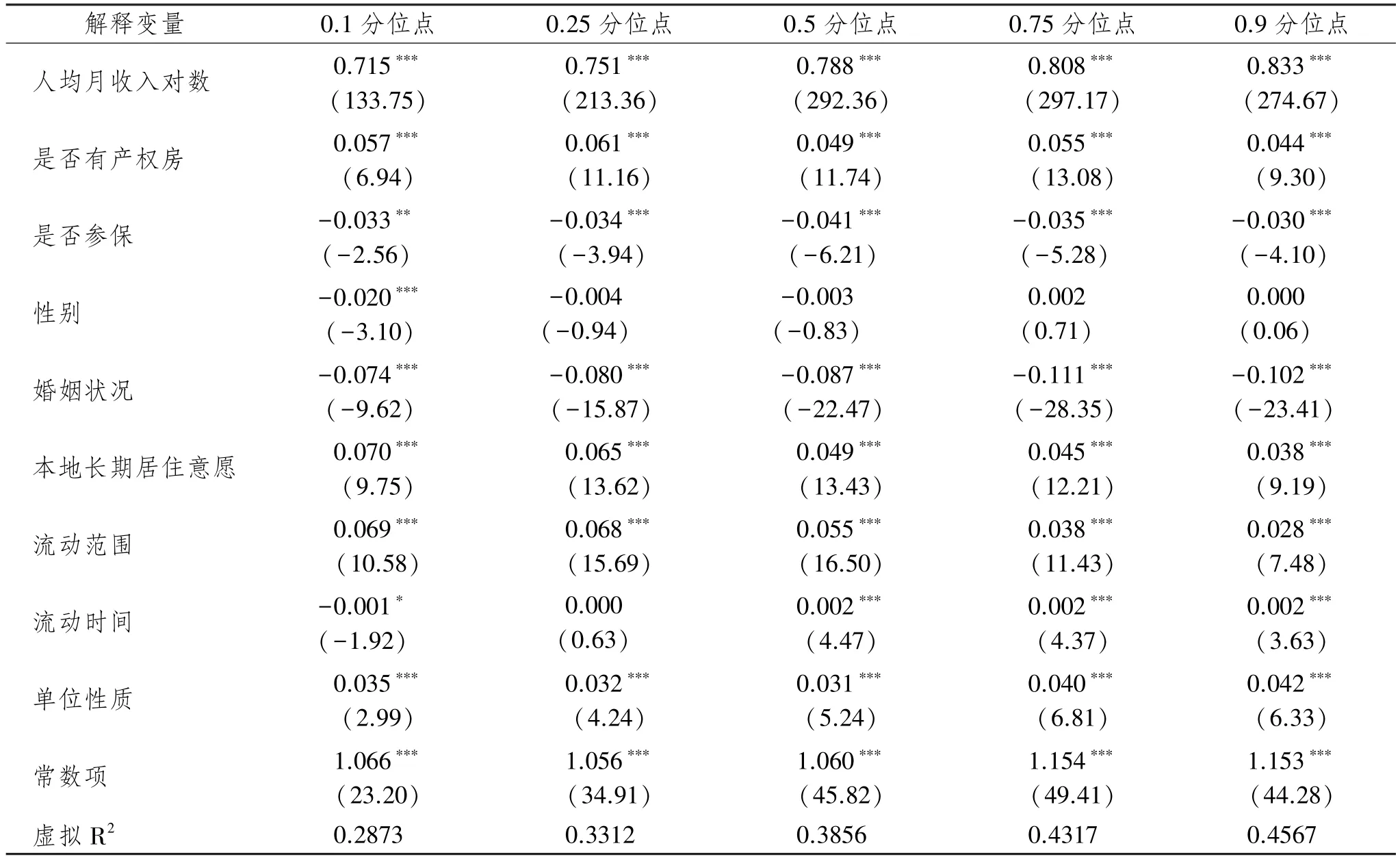

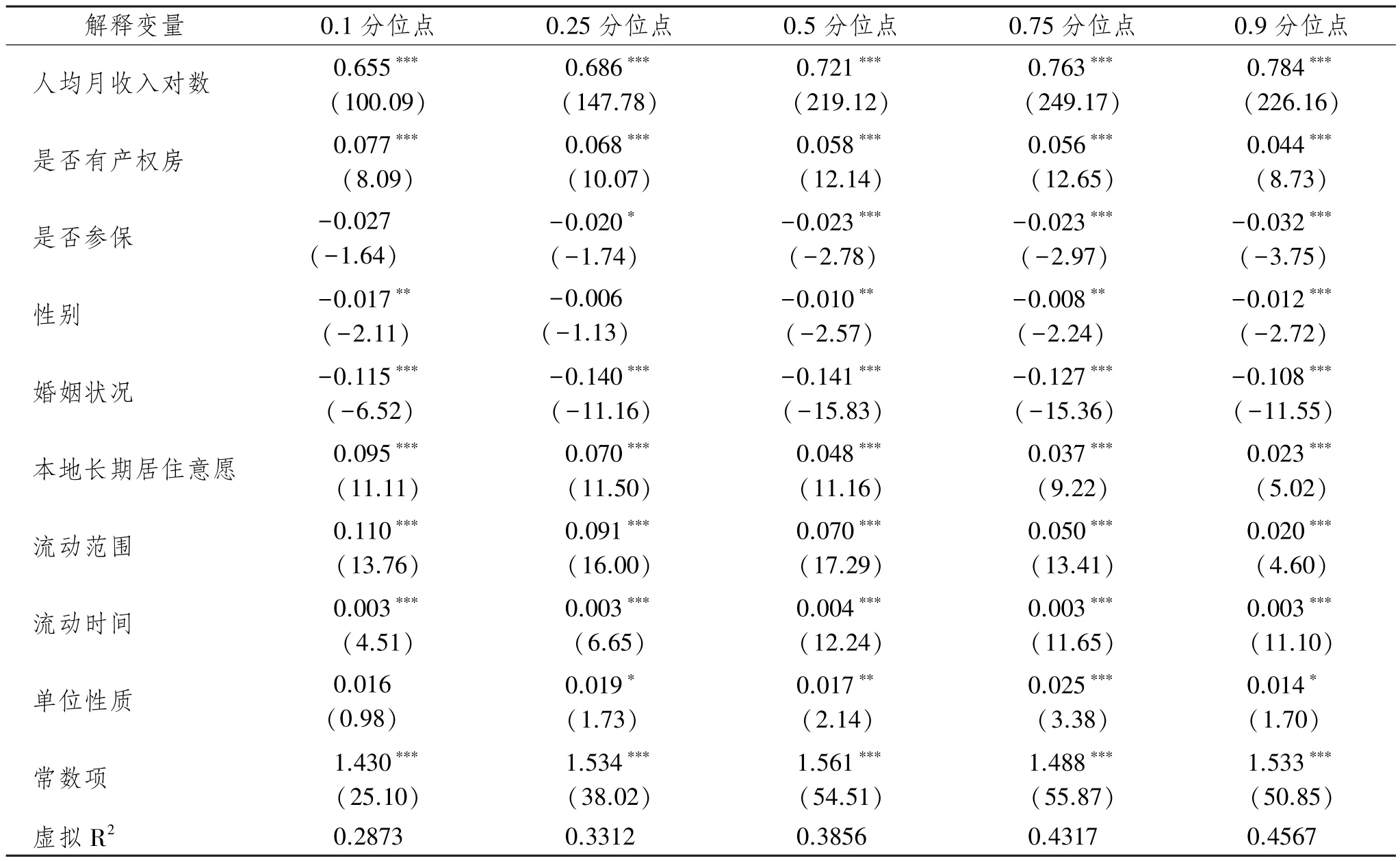

我们对新生代和第一代流动人口的消费分别从10%、25%、50%、75%和90%共5 个分位点处进行分位数回归,回归结果如表4 和表5 所示。

表4 新生代流动人口分位数回归结果

根据回归结果,影响消费的变量系数估计值在新生代与第一代流动人口不同分位点有着较大差异。就收入因素而言,在两代流动人口消费分布的各分位点上,收入对消费都具有显著影响。随着消费分布由低分位点向高分位点变动,消费的收入弹性呈现上升趋势。说明高消费组群体的弹性更高,消费对于收入变动的反应更加敏感。在不同分位点上,新生代流动人口的消费弹性均大于第一代流动人口,说明新生代的消费对于收入的敏感性更强,提高收入对新生代群体消费的促进作用更大。

在两类人口各分位点上,拥有产权房对消费有显著促进作用,资产对居民消费有财富效应。两类群体的不同之处在于,在大多分位点上,拥有产权房对第一代流动人口消费的影响程度要高于新生代流动人口。这或许是由于第一代流动人口买房时间较早,住房价格相对较低,因而住房贷款较少,还款压力小,从而住房的财富效应更加明显。随着房地产市场的发展,房价快速上扬,新生代流动人口为了买房需要背负大量贷款,还款压力大,因而住房的财富效应较弱。就第一代流动人口而言,随着消费层次的提高,拥有产权房对消费的影响也逐渐减弱;而新生代流动人口,在中低消费水平上,拥有产权房对消费的影响高于在高消费水平上的影响。

表5 第一代流动人口分位数回归结果

参保对两代流动人口消费的影响都为负数,新生代流动人口在各分位点上,参保系数估计值在5%水平上显著,说明参保会降低消费。参保对第一代流动人口的影响在各分位点上都为负数,但在0.1 分位点上不显著,这或许是因为低消费水平群体的消费主要集中在生活必需品上,因而是否参保对其消费无显著影响。

性别对两代流动人口消费的影响截然不同。在新生代流动人口中,在0.1 分位点上,女性的消费显著高于男性,而在其他分位点上,性别对消费没有显著影响。在第一代流动人口中,在大多数分位点上,性别对消费的影响都为负数,并且在统计上显著,说明女性的消费要高于男性。

在各分位点上,未婚流动人口的消费均显著高于已婚流动人口,并且随着消费层次的提高,未婚者与已婚者的消费差距呈先扩大再缩小的态势。在各分位点上,结婚对于第一代流动人口消费的影响均大于对新生代流动人口的影响。在0.1 分位点,第一代流动人口中未婚者的消费比已婚者高11.5%,而新生代流动人口中未婚者的消费比已婚者仅高7.4%。在0.5 分位点,第一代流动人口中未婚者的消费比已婚者高14.1%,而新生代流动人口仅高8.7%。相对于第一代流动人口,新生代流动人口更加注重生活品质,消费的惯性更强,结婚对消费的影响较低。

本地长期居住意愿对流动人口消费的影响在所有分位点上显著,且为正值,这表明具有本地长期居住意愿群体的消费要高于暂时居住意愿群体的消费。在低分位点上,相对于新生代流动人口,第一代流动人口本地长期居住意愿对消费的影响程度更大。而在高分位点上,长期居住意愿对新生代流动人口的消费影响更大。

流动范围对新生代和第一代流动人口在各分位点上的消费均具有显著影响,并且均为正值,这表明省内流动人口比省外流动人口的消费高。在0.1 分位点,新生代流动人口中省内流动者的消费比省外流动者高6.9%,在0.5 分位点高5.5%,在0.9 分位点,则高2.8%。第一代流动人口中,省内流动者的消费在0.1 分位点比省外流动者高11%,在0.5 分位点高7%,在0.9 分位点,则高2%。随着分位点的提高,省内流动和省外流动群体的消费差距在减小。在大多数分位点上,流动范围对第一代流动人口的影响更大。

流动时间对第一代流动人口在各分位点上的消费均具有显著正向影响,表明流动时间越长,消费越高。流动时间对新生代流动人口的消费在0.1 分位点上具有显著负影响,这或许是由于低消费群体的收入相对较低,流动时间的延长并没有使其进入高收入群体,因而其不安全感会增强,预防性储蓄增加,消费减少。在0.25分位点上,流动时间对消费的影响不显著,在0.5、0.75 和0.9 分位点上具有显著正影响。在这些分位点上,流动时间对第一代流动人口消费的促进作用均大于新生代。

单位性质对流动人口消费的影响都是正的,并且在大多数分位点上显著。在新生代流动人口中,在各分位点上,在国有企业工作的群体会有更高的消费支出。在第一代流动人口中,在0.1 分位点上,单位性质对消费的影响不显著,而在其他分位点上,在国有企业工作会显著增加消费。与非国有企业相比,国有企业的薪酬较高,工作稳定,福利待遇好,因而在这里就业的群体有更高的消费水平。在各分位点上,单位性质对新生代流动人口消费的影响要大于对第一代流动人口的影响。这或许是由于新生代群体有更强的消费意愿,在工作相对稳定的情况下,更愿意为了提高生活品质而增加消费支出。

两代流动人口在各分位点消费差异的分位数分解结果如表6 所示。在0.1 分位点,消费差异为0.205 2,到0.9 分位点时,消费差异上升至0.317 1。这说明在高消费层次上的消费差距大于低消费层次上的消费差距。并且,在不同分位点上,消费差异一部分来自经济特征、人口特征等导致的特征差异,另一部分来自系数差异,即由于代际之间消费理念不同造成的差异,二者对消费差异的贡献率也各不相同。在各分位点上,特征差异对消费差异的贡献率均高于85%,在0.1 分位点,特征差异对消费总差异的影响度为0.855 3,然后随着分位点的上升而逐渐提高,在0.5 分位点达到0.876 6,随后,影响度逐渐下降,在0.9 分位点,降至0.853 1。在各分位点上,系数差异对消费差异的贡献率均低于15%,在0.1 分位点,系数差异对消费总差异的影响度为0.144 7,然后随着分位点的上升而逐渐下降,在0.5 分位点,降至0.123 4,随后,影响度逐渐上升,在0.9 分位点,升至0.146 9。从图1 中也可以直观地看出,随着分位点的变化,两代流动人口消费总差异、特征差异和系数差异的变化趋势。随着分位点的不断上升,两代流动人口的消费差距也随之扩大。总体来看,在各分位点上,特征差异对消费差异的贡献率均高于系数差异,说明特征差异主导消费差异的变化,尽管消费理念会影响新生代流动人口和第一代流动人口的消费差异,但这种差异主要是由经济特征等因素造成的。

表6 两代流动人口消费差异的分位数分解结果

图1 两代流动人口消费差异的分位数分解

四、结论与建议

(一)研究结论

本文利用2017 年流动人口动态监测调查数据对新生代和第一代流动人口的消费差异来源进行了分析,主要结论如下:

第一,Oaxaca-Blinder 分解结果表明,两代流动人口的消费差异既受到流动人口的经济、婚姻、性别、单位性质等个体特征影响,又受到代际之间消费理念差异的影响,其中,对消费差异影响最大的变量是收入。新生代流动人口的消费弹性大于第一代流动人口,说明新生代流动人口的消费对于收入变动的反应更为敏感。

第二,分位数回归结果表明,在两代流动人口中,高消费群体的消费弹性更高,消费对收入的变动更敏感。在各分位点上,新生代流动人口的消费弹性均大于第一代流动人口,表明新生代有更大的消费潜力。在大多分位点上,产权房对新生代流动人口的影响都弱于第一代流动人口。未婚流动人口的消费均显著高于已婚流动人口。本地长期居住意愿和在国有企业工作对流动人口的消费均有正向影响。

第三,两代流动人口的消费差距随着分位点的上升而扩大,在各分位点上,特征差异对消费差异的贡献率均在85%以上,系数差异的贡献率均低于15%。特征差异对消费差异的贡献率大于系数差异的贡献率,说明两代流动人口的消费差异主要是由他们的经济特征、人口特征的差异导致的。

(二)政策建议

新生代流动人口和第一代流动人口客观上存在着消费差距,究其原因既有经济特征、人口特征等方面的差异,也有代际之间消费理念不同带来的差异。为了缩小流动人口内部消费差距,促进流动人口消费,根据研究结论,提出以下政策建议:

第一,优化流动人口的个人禀赋条件,提升获取收入的能力。加快教育体制改革,降低流动人口在流入地的受教育门槛。不仅要对贫困的流动人口进行及时的教育资金专项补助,还要对教育资源进行合理的整合与分配。尤其是在流动人口密集的地区,可以设立流动人口教育学校,建立公立学校对流动人口教育学校的帮扶制度,选派优秀教师进行指导和授课,使流动人口享受到均等的受教育机会。

第二,建立多元化的就业信息网络。通过就业信息网站、微信公众号等方式为流动人口提供就业信息,解决用人单位和劳动力的信息不对称等问题,充分发挥政府、企业、社会的作用,根据劳动力市场需求的变化和社会、企业发展的趋势,有针对性地开展就业技能专项培训。同时,加强劳动力市场监管,规范提供就业信息的中介行为,完善相关用工管理制度和法律制度,严惩企业拖欠工资等不合法的用工行为,使流动人口享受到均等的就业机会。

第三,增强流动人口的融入能力,加快流动人口的市民化。加强对房地产市场的合理引导和监管,规范房地产经营者的行为,政府可以通过给予房屋出租方住房补助的方式,鼓励房屋出租方为流动人口提供低价住房。完善住房公积金制度,扩大住房公积金覆盖范围,为流动人口提供低息购房贷款。加快户籍制度改革,打破户籍限制,建立多元化的流动人口服务管理体系,推动流动人口与当地居民在社会保障、医疗卫生等基本公共服务方面实现均等化,提升其获得感,提高流动人口的长期居住意愿,降低其预防性储蓄心理,增强其消费意愿,从而释放这一群体的消费潜力。