核壳结构功能聚合物微球的评价与应用

潘凤英 ,乔孟占 ,董彦龙 ,聂 坤 ,马 英 ,李 玲

(1. 唐山冀油瑞丰化工有限公司,河北 唐山 063200;2. 河北省油田化学剂技术创新中心,河北 唐山 063200)

目前,大多数油田的开发进入了中后期,油井采出液含水率普遍上升,采用水驱不能达到提高采收率的目的,反而消耗了地层能量,为油田集输水处理系统增添了处理负担。通过合理的调剖措施,可以调整吸水剖面,改善油藏的非均质性,扩大水驱波及体积,最终达到提高原油采收率的效果[1-2]。传统的调剖剂存在耐温性能差,调剖半径小,有效期短等缺点[3],不能满足油井控水稳油的要求。为解决此矛盾,聚合物微球深部调剖[4-5]成为近几年发展起来的一种新型调剖技术。聚合物微球的数量庞大,变形性强,可逐级向地层深部运移,同时,因粒径分布不同可实现对高、中、低渗不同目的地层孔喉匹配处的封堵[6-7]。

调剖调驱用聚合物微球功能性单一,均以物理封堵形式调整地层剖面,改善水驱波及体积,达到提高采收的效果。刚性微球[8-9]吸水几乎不膨胀,耐温耐盐性能好,通过架桥封堵作用实现调剖封堵,但变形性差,无法实现深部调驱;弹性微球多属于膨胀型,吸水体积变大,通过物理堆积或静电吸附作用封堵,利用变形实现深部运移,但存在吸水后抗剪切能力变差,抗温抗盐能力差[10-11]的功能缺陷。所以,聚合物微球的优化升级必将成为发展趋势[12]。

本工作以丙烯酰胺及其衍生物的共聚物为核,苯乙烯和乙酸乙烯酯的共聚物为壳,利用反相乳液聚合合成了一种核壳结构聚合物微球(简称核壳微球),利用SEM、TEM和粒径分析等方法对微球进行了表征,考察了其吸水性能、黏温行为及物模驱替性能,并与常规聚合物及单一核层结构超支化聚合物微球(简称核层均质微球)进行了对比。

1 实验部分

1.1 主要试剂

丙烯酰胺:分析纯,天津市光复精细化工研究所;苯乙烯:分析纯,天津市大茂化学试剂厂;醋酸乙烯酯:分析纯,国药集团化学试剂有限公司;过硫酸铵:分析纯,天津风船化学试剂科技有限公司;无水乙醇:分析纯,天津市光复科技发展有限公司;白油:工业级,广东中海南联能源有限公司;亚硫酸氢钠:分析纯,天津市北方天医化学剂厂;偶氮二异丁腈:分析纯,天津市化学试剂研究所;外输水:冀东油田高尚堡水处理联合站;脱水原油、地层水:冀东油田高尚堡某井;盐水:CaCl2型,矿化度为5 000 mg/L;非均质人造方形岩心:45 mm×45 mm×300 mm,纵向气测渗透率为5×10-3μm2,10×10-3μm2,50×10-3μm2。

1.2 仪器

Mastersizer 2000型超高速智能粒度分析仪:马尔文仪器公司;S-4800型场发射扫描电子显微镜:日本日立公司;JEM-2100 LaB6型透射电子显微镜:日本电子株式会社;Molelement 1820a型摩尔净水机:重庆摩尔水处理设备有限公司;HAAKE MARS40型旋转流变仪:赛默飞世尔科技(中国)有限公司;HBQT-70型多功能化学驱替装置:扬州华宝石油仪器有限公司。

1.3 实验方法

1.3.1 核壳微球的制备

将一定量的丙烯酰胺及其衍生物单体与支化剂溶于去离子水中得到水相,乳化剂、苯乙烯、醋酸乙烯酯和二乙烯基苯溶于白油中,得到油相。将水相滴至油相中,40 ℃下乳化30 min,然后升温至65 ℃,加入亚硫酸氢钠水溶液、过硫酸铵水溶液和偶氮二异丁腈引发反应,得到核壳微球乳状液。乳状液用无水乙醇提纯,50 ℃下干燥24 h,即得到核壳微球成品。

1.3.2 核层均质微球的制备

将一定量的丙烯酰胺及其衍生物单体与支化剂溶于去离子水中得到水相,乳化剂溶于白油中,得到油相。将水相滴加到油相中,40 ℃下乳化30 min,升温至65 ℃,加入亚硫酸氢钠水溶液、过硫酸铵水溶液引发,反应1 h后,得到单一核层结构超支化聚合物微球(简称核层均质微球)乳状液。将乳状液用无水乙醇提纯,50 ℃下干燥24 h,得到核层均质微球成品。

1.3.3 性能评价

将微球分散至矿化度为5 000 mg/L的盐水中,配制成0.05%(w)的溶液,搅拌均匀后,超声0.5 h后,放入烘箱中90 ℃下分别恒温0,1,3,5,7,15 d后,用激光粒度仪测定粒径分布,并计算膨胀倍数。

采用外输水进行微球的高温老化实验,测定微球水溶液在90 ℃下恒温200 d的黏度变化,并与常规聚合物在高温下黏度变化进行对比。

将岩心抽真空饱和水8 h,浸泡24 h,计算岩心的孔隙。岩心饱和原油8 h,浸泡24 h,装入图1驱替装置流程中,90 ℃下恒温24 h,用地层水以0.3 mL/min的流量进行驱替,收集岩心末端排出液,至排出液含水大于95%(w),记录排出原油体积,计算出水驱效率。将聚合物复合微球分散到地层水中,含量为0.5%(w),以0.3 mL/min的流量注入,注入体积为1 PV,90 ℃下恒温10 d,继续用地层水以0.3 mL/min的流量进行驱替,收集岩心末端排出液,至排出液含水大于95%(w),记录排出原油体积,计算驱油效率。

图1 驱替装置流程Fig.1 The flow chart of displacement device.

2 结果与讨论

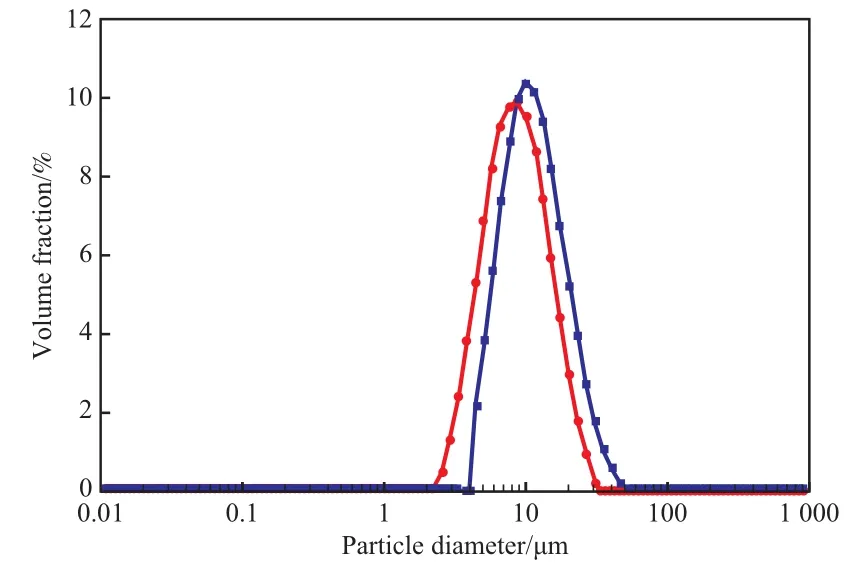

2.1 微球的粒径分布

核壳微球和核层均质微球的粒径分布见图2,从图2可看出,两种微球的粒径分布均较窄,核壳微球粒径分布在3.3~52.5 μm之间,粒径中值为11.795 μm;核层均质微球粒径分布在2.2~30.2 μm,粒径中值为8.898 μm。核壳结构微球的壳层厚度为微球粒径的24.57%。

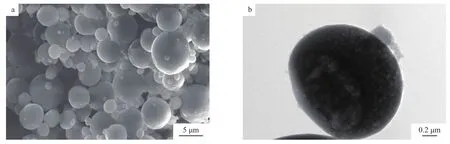

2.2 微球的形貌与结构

核壳微球和核层均质微球的SEM和TEM照片分别见图3~4。从图3可看出,核壳微球为规则的球形,微球由核、壳两层构成,且壳层表面呈磨砂状。从图4可看出,核层均质微球为表面光滑、质地均匀的规则球形。

图2 微球的粒径分布Fig.2 The particle size distribution diagram of microspheres.

图3 核壳微球的SEM(a)和TEM(b)照片Fig.3 SEM(a) and TEM(b) images of core-shell polymer microspheres.

图4 核层均质微球的SEM(a)和TEM(b)照片Fig.4 SEM(a) and TEM(b) images of nuclear layer homogeneous polymer microspheres

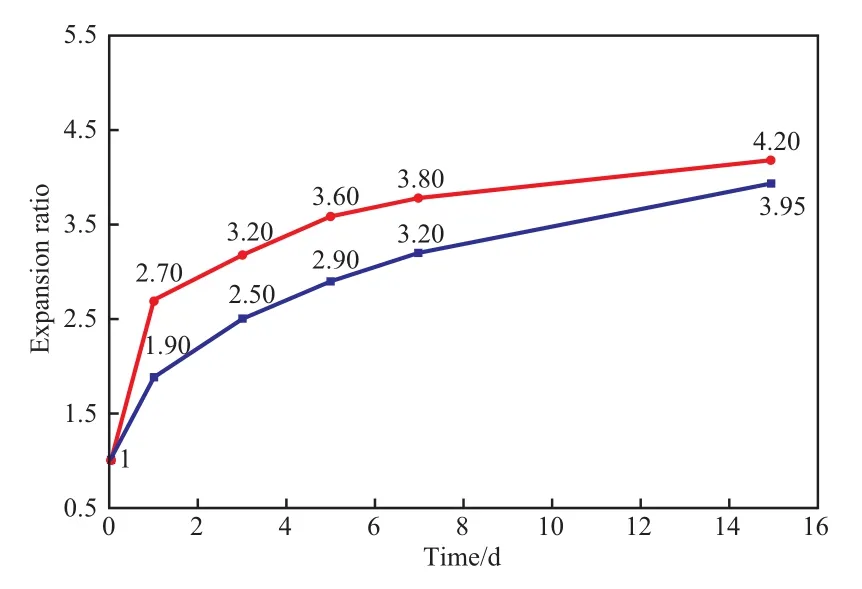

2.3 微球的吸水膨胀性能

图5为两种微球在模拟地层水矿化度为5 000 mg/L,地层温度90 ℃下的吸水膨胀情况。如图5所示,核层均质微球前7 d吸水膨胀迅速,之后吸水缓慢,到15 d时吸水膨胀倍数达4.20倍,表明核层聚合物拥有较高的吸水能力;核壳微球恒温15 d内吸水速度较均匀,15 d的吸水膨胀倍数为3.95倍,这是由于壳层的存在,对水分子进入核层产生一定的阻力,延缓了微球的吸水膨胀。核壳微球的初始膨胀倍数较低,膨胀速度较慢,利于微球向油藏更深处运移,可起到深部调驱的效果。

图5 微球的吸水膨胀曲线Fig.5 Absorption expansion curve of the microsphere.Conditions:salinity 5 000 mg/L,90 ℃ .

2.4 微球热分解性能

90 ℃下,常规聚合物(分子量不小于2.5×107,水解度(x)23%~27%)和微球的黏度随时间的变化见图6。从图6可看出,常规聚合物在高温下黏度呈下降趋势,恒温60 d时黏度降至2 mPa·s;核壳微球和核层均质微球在90 ℃下吸水膨胀,前期水溶液黏度很低(0.5~0.6 mPa·s),分别在恒温106 d和122 d后黏度大于2 mPa·s,随恒温时间的延长黏度出现峰值,分别为7.4,6.0 mPa·s,之后黏度下降,分别在200 d和195 d后降至2 mPa·s。核壳微球90 ℃下保持黏度大于2 mPa·s的时间有95 d,核层均质微球90 ℃下保持黏度大于2 mPa·s的时间有73 d。

壳层材料的加入,不仅提高了微球的抗剪切性能[13],还延缓了核层聚合物的释放速度和降解速度,使核层聚合物的作用周期提高了23%。核壳微球黏度释放前,主要是微球的物理溶胀,此时微球主要以封堵作用为主[14],有效期约为3.5个月;然后出现壳层的降解和核层聚合物的释放并降解,在2个月内黏度始终保持在2~10 mPa·s,微球分解后产生具有黏度的聚合物,可降低流度比,起到深部调驱的作用。

图6 微球的黏度随时间的变化Fig.6 The change of viscosity of the microsphere over time.Condition:90 ℃

2.5 微球的驱替性能

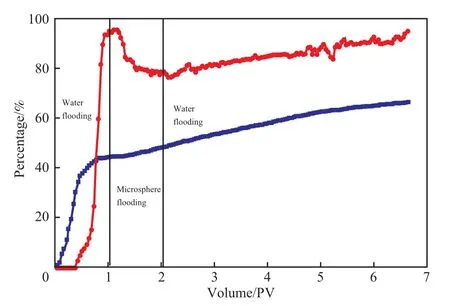

用岩心驱替实验模拟核壳微球的驱替效果,驱替采收率见图7。从图7可看出,水驱采收率为43.33%,微球提高原油采收率22.09%。微球进入岩心后,驱替剩余油,并在与之尺寸匹配的孔喉处滞留,高温下吸水膨胀。再次水驱时,单个微球或多个微球变形叠加封堵,对水的流动起到阻碍作用,改变液流方向,使水绕流至渗透率较低的部位,携带剩余油,从而提高采收率。

图7 驱替微球采收率变化Fig.7 Change of recovery before and after injection of microspheres.

3 矿场试验

优选冀东油田高尚堡油田两个井组进行了矿场试验,调剖井情况及施工工程设计见表1。2020年初,两井组开始调剖,井1调剖周期为108 d,调剖后压力上升5.2 MPa,纵向增加1个吸水层,对应油井2口见效,单井日增油5 t,含水下降11百分点,截至2020年5月,累计增油500 t;井2调剖周期为62 d,采取措施后对应油井1口见效,调剖前该单井日产液67 t,日产油1.14 t,含水98.3%(w),调剖后日产液56.3 t,日产油19.03 t,含水下降至66.2%(w),截至2020年5月,累计增油700 t,目前仍在见效。综上,通过合理的段塞设计,核壳微球可发挥良好的调剖作用,增油控水效果显著。

表1 调剖井工程设计方案Table 1 The engineering design scheme of profile control wells

4 结论

1)核壳微球粒径分布较窄,粒径中值为11.795 μm。微球由核壳两层构成,壳层表面呈磨砂状,耐高温,对核层起到保护作用;核层致密光滑,可高温吸水分解增黏。

2)在模拟地层水矿化度为5 000 mg/L,地层温度90 ℃的条件下,核壳微球15 d的吸水膨胀倍数为3.95,恒温3个月后可释放出核层聚合物,且在90 ℃下保持黏度大于2 mPa·s的时间有95 d。

3)岩心驱替实验模拟核壳微球的驱替效果中,微球提高原油采收率22.09%。因此,核壳微球是一种新型的调剖调驱用功能微球,具有良好的吸水膨胀性能,可发挥前期封堵,后期驱油的双重功效,为持续向油藏更深部输送聚合物提供了保障。