盛唐酒泉西沟一号墓中的“乐伎模印砖”解读

文/图:刘栋 宁夏大学美术学院2019 级硕士研究生

酒泉西沟一号墓中乐伎模印砖位于甘肃省酒泉市肃州区果园乡西沟村,距离酒泉市区7.5公里,西靠嘉峪关市,北邻野麻湾,在酒泉市以北的荒滩地区,位于墓群集中的位置。酒泉西沟村共发现三座唐墓,三座墓分布紧凑,其墓室形制和风格样式基本相同。一号墓为双室墓,是酒泉西沟三座唐墓中最大的一座;二号墓、三号墓均为单室墓。乐伎模印砖主要分布在一号墓,共有52 块,分为男性吹箫、管乐伎12 块和女性拨弦乐伎40 块,模印砖样式、造型精致大方,人物形象精干精炼,具有代表性,同时从乐伎模印砖的人物形象特征和模印技法分析,模印砖具有断代作用,充分记录了盛唐时期河西酒泉西沟村居民的真实生活场景。学界对唐代酒泉西沟墓室模印砖的研究成果及相关文献资料、图片十分有限。本文从唐代前期墓室画像砖入手,对唐代前期墓室画像砖的线刻样式、技法、艺术风格等多方面有所认识并且整理归纳,再对酒泉西沟唐墓乐伎模印砖图像进行解读。《魏书·乐志》载:“伏羲弦琴,农皇制瑟,垂皇和磬,女娲之簧,随感而作,其用销广。”[1]音乐的起源与人类文明起源在同一时期进行,说明音乐起源的时间早,发展过程漫长,在这一漫长的过程中美妙的乐章成为人们生活中不可缺失的重要组成部分。正是有了精美华丽的乐章为生活增添色彩,此时,将乐器与神灵联系在一起,形成伏羲拨弦奏乐的传说。林少雄先生在《古琢丹青——河西走廊魏晋墓葬画》一文中讲述了魏晋十六国时期,贵族日常生活就是请乐伎吹奏箫和笛,演奏弦乐为平淡的生活增添乐趣,魏晋时期将这种奢侈豪华生活逐渐转变为中国传统的艺术文化形式,同时将这种文化不断发展、流传。[2]《新唐书·礼乐志》载:“唐之盛时,凡乐人、音声人、太常杂户子弟,隶太常及鼓吹署,皆番上,总号音声人,至数万人。”[3]以上说明盛唐时期乐伎奏乐十分兴盛,在日常生活中比较常见,唐玄宗还为乐伎设立内教坊,是一种专职机构,说明此时乐伎社会地位及价值在不断提高,使得乐伎队伍不断扩大,并且全国多地都在设立该机构。《隋书·音乐志》载:“始开皇初定令,置《七部乐》:一曰《国伎》,二曰《清商伎》,三曰《高丽伎》,四曰《天竺伎》,五曰《安国伎》,六曰《龟兹伎》,七曰《文康伎》。又杂有疏勒、扶南、康国、百济、突厥、新罗、倭国等伎。……及大业中,炀帝乃定《清乐》《西凉》《龟兹》《天竺》《康国》《疏勒》《安国》《高丽》《礼毕》,以为《九部》。乐器工衣创造既成,大备于兹矣。”[4]从这些乐舞的传入地区分析,大多来自西域,这和唐代丝绸之路繁盛密不可分。这些乐舞不仅能够娱乐休闲,也能够显示出国家权威和民族文化的典礼仪式意义。通过考证并查阅相关文献,能够将乐伎兴起并发展兴盛追溯至西凉地区(今天酒泉、敦煌一带),由此推断,乐伎模印砖此时已在酒泉郡两地形成,分别为敦煌佛爷庙湾以及酒泉果园乡西沟村,其中酒泉西沟共修建三座唐墓,乐伎模印砖呈现在一号墓中,其表现形式独特,样式多样,除了唐代模印砖表现技法外,加入大部分酒泉当地独特的艺术风格及样式,雕刻细致,工艺精美,部分具有设色,为酒泉西沟唐墓增添韵味。

盛唐酒泉西沟一号墓方位平面图

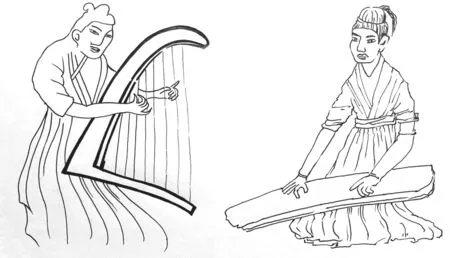

酒泉西沟唐墓男性乐伎——奏笛吹箫模印砖

酒泉西沟唐墓女性乐伎——箜篌抚琴模印砖

一、模印砖图像中“乐伎”的发现

盛唐时期乐伎素材兴盛,酒泉西沟一号唐墓呈现出许多以乐伎为主的模印砖画;魏晋十六国时期彩绘砖呈现内容为日常生活题材。唐代模印砖呈现内容更具地域特色和现实生活题材。唐代以来,河西地区经济不断发展、完善、繁荣,社会安定、和谐,促使文化艺术发展和不断成熟,无论内容题材还是表现手法都有所提高和突破,工匠和雕刻家用巧妙的双手和熟练的技法雕刻出一件件精美的艺术作品。为了体现文化艺术的时代特性,隋唐以来河西居民解决并完善狩猎、耕种、畜牧和蚕桑等基本日常生活带来不便的相关问题,直到盛唐,社会不断繁荣稳定,物质生活得到保障,人们将生活水平提高,通过乐伎奏乐使平淡的生活充满趣味,乐伎弹奏、吹奏美妙旋律仿佛为单调的生活增添了缤纷色彩的天籁之音;商人们纷纷出行经商,促使唐代经济发展,为经济繁荣做出贡献。其中酒泉西沟一号墓是唐代最早进行模印砖雕刻装饰的墓室,该墓室中模印砖雕刻工艺十分精致,表现题材为乐伎奏乐在世俗生活中陶冶人之情操,乐伎模印砖由此形成。《奏笛吹箫模印砖》为男性乐伎模印砖,《箜篌抚琴模印砖》为女性乐伎模印砖,都出自唐代酒泉西沟墓。从墓室的形制分析:酒泉西沟一号墓为双室墓,它与其他墓室有明显的区别,除一号墓外,其他墓室都为单室墓。考古学家对酒泉西沟一号墓进行细致勘察,发现该墓中分别葬着男女各一人,为夫妻合葬墓,方向坐北朝南,墓室的长5.23 米,深2.46 米,是酒泉具有代表性的唐墓。[5]唐代画家阎立本在绘画人物时,通常采用写实的手法,将男性形象刻画得生动、写实、真实逼真,炯炯有神的眼睛,挺拔的鼻梁,细长的眉毛,嘴唇略微凸起,嘴角向下微微倾斜,人物头戴帽子,姿态、神态和动态都可以表现出人物真实性和写实性的艺术特征。笔者认为乐伎模印砖中吹箫男性形象受到唐代画家阎立本绘画风格的影响,原因如下:第一,从两者人物的五官、头戴的帽子绘画特征上看,十分相似;第二,从两者人物的动态、姿态、尤其神态都非常相似;第三,两者及创作者都来自同一时期,根据以上三点判断分析盛唐乐伎模印砖中的男性形象与唐代画家阎立本绘画的人物形象,二者相辅相成,具有共同之处。张彦远《历代名画记》一书中讲述了唐代画家周昉《簪花仕女图》,他提出:“刻画了唐代贵族妇女悠闲、安逸的宫廷生活场景,表现出唐代女性娇、奢、雅、逸的气质和温腻。通过妇女的神情和姿态,刻画出唐代贵族妇女在平静的宫廷内似愁非愁、似忧非忧、似戏非戏之情。”[6]酒泉西沟一号墓乐伎模印砖中的弦乐女性乐伎像吸收和延续了唐代仕女画中女性柔美的面貌与优雅的气质,盛唐时期河西地区的绘画融合了中原时期仕女人物形象的艺术风格,两地文化发展相互促进、相互融合、共同发展。唐代仕女画刻画出现实生活中贵族妇女的真实生活情况,秀美的姿态、清秀的神情,除了可以看到人物外貌之美,同时也刻画出人物内在主观精神之美。画师们精干笔法、精致刻画、熟练技法,由外向内表现出仕女内心向往美好生活的真实心愿,对人世间美妙的未来世界充满期待。这一时期画师们擅长并且喜欢采用真实性、写实性的表现手法刻画客观社会生活中的人物形象。

酒泉西沟唐墓中的乐伎模印砖采用凹线雕刻手法,从乐伎模印砖的立体空间分析,雕刻线条时手部按压力度大,而且中间压力大,两端压力小,形成腹部线条深厚清晰,边缘线条相对浅,如同浅浮雕式效果,整体呈现出立体视觉感。将乐伎形象与画面场景相结合,雕刻乐伎形象时力度大,场景雕刻采用力度小,目的是为了突出人物形象的立体视觉效果。乐伎模印砖与唐敦煌佛爷庙湾模印砖都受到佛教文化的影响,刻画元素不仅仅只限于现实生活题材,从图像中还能够发现,人物形象端庄、威严,这与佛教刻画人物形象的表达方式是一样的,乐伎神态十分庄重,与佛教人物像中的主尊相似。笔者认为题材上二者有很大区别,西沟乐伎模印砖刻画日常生活中现实存在的、真实的人物和事物;敦煌佛爷庙湾模印砖刻画青龙、白虎、天象、天禄(天鹿)等神兽题材,二者都受佛教文化的影响,一心向往安宁、稳定、和谐的美好生活心愿。由此可见,艺术家在酒泉西沟地区一方面受到当地地理环境的影响,另一方面受到这一时期佛教文化与中原文化相融合的影响,最终在酒泉西沟地区形成乐伎图案题材,采用凹凸线刻技法将其呈现在世人面前,可以看到乐伎模印砖人物形象准确,姿态自由奔放,具有动态律动性和节奏感,神态灵动活跃,将人物形象表现得惟妙惟肖,富有魅力。

男性乐伎

女性乐伎

二、乐伎模印砖的符号化与功能性

1.乐伎模印砖的符号化

“符号化”本身在绘画作品中就具有装饰性和象征性。从图像学角度分析,乐伎模印砖的装饰性一方面体现在乐伎本身,另一方面体现在衬托主体形象的附属元素,又称为次重要元素。二者在绘画作品中的价值及作用旗鼓相当、举足轻重,主体与附属元素虽然主次分明,但它们对图像整体的视觉效果是相同的。任何图像中出现的符号元素通常情况下我们都从点、线、面对其进行理解和分析,符号元素是由点、线、面生成的。[7]笔者认为模印砖中的乐伎形象受到佛教文化和中原文化的影响,吹奏箫和长笛的男性乐伎形象图像中,其线条流畅,自由随意的笔法又显现出一种自由随性的艺术情感,线条的转折、停顿节点都把握、控制得恰到好处,使得线条不显拘谨,更加轻松、自如。用同样的线条刻画弹奏弦乐的女性乐伎形象,生动的人物形象、奏乐时的动态感,使得线条具有律动性和节奏感。唐代模印砖线条不像之前的砖雕线条那样有所束缚、局限、呆板,这一时期工匠们的技法大大提高和成熟,并且受到社会环境的影响,工匠与雕刻家的思想也发生了前所未有的变化,这些特征在刻画线条中都有所表现。线条对主体物的刻画准确,附属元素的添加使得图像整体装饰性突出。同时乐伎奏乐时的喜悦心情具有极大的象征性,说明盛唐时期在经济稳定、社会繁荣的基础之上,人们重视音乐文化,通过乐伎将美妙的乐曲用精致的乐器演奏出来,乐伎能够积极主动地演奏出优美的旋律,而这种旋律具有律动性和韵律性,象征并表达了人们对盛唐繁荣社会生活的向往及对美好愿望的追求。从乐伎身着的服饰分析,可将服饰看作装饰主体人物形象的附属元素,人物服饰特征可以帮助观者明晰、锁定时间和地点,酒泉西沟位于河西走廊西侧,为少数民族地区,西沟唐墓中的乐伎身穿服饰具有少数民族特征,捆绑发髻的飘带及头戴的帽子都带有少数民族韵味。

2.乐伎模印砖的功能性

“功能性”在乐伎模印砖图像中分为三点,第一,作为唐代河西走廊酒泉西沟独有的乐伎模印砖图案,它具有独特的地域性,并且表现出特有的地域文化。乐伎模印砖被认为是酒泉西沟村独有的具有装饰艺术风格模印砖,风格独特,图案类别十分少见,人物形象具有写实性和真实性,社会生活气息浓厚,可以作为盛唐时期酒泉西沟人物的真实写照,还原了人物的真实面貌和真实场景。第二,从乐伎模印砖图案分析,它与中国传统文化中的传统图案样式、元素相结合,既可以反映唐代的社会文明和社会文化,还可以表现出地域文化与传统文化相融合,相辅相成。第三,乐伎模印砖中的人物形象来源于现实生活,具有世俗化表现风格,刻画河西走廊酒泉西沟村人的真实面貌及着装风格形式,强调现实社会生活,反映时代特征。以上三点充分说明唐代酒泉地区的艺术风格与表现形式注重描绘现实生活中真实的人物形象、逼真的视觉效果以及现实存在的社会事物。

笔者认为酒泉西沟唐墓模印砖图像的功能性除以上三点外,还有一个显著的功能性:与唐敦煌佛爷庙湾模印砖相比,酒泉西沟模印砖呈现出的情景基本都以日常生活为主,人物形象也是以现实生活中的世俗人物为主要刻画题材;敦煌佛爷庙湾模印砖受地域环境和莫高窟佛教文化影响,有少数为世俗人像,绝大部分为神兽纹和花卉纹图像,例如龙纹、虎纹、凤纹、朱雀、玄武纹、战马纹饰等动物纹,葡萄纹、忍冬纹、宝相花纹等植物纹饰等,还有世俗人物与莫高窟佛教人物造型相结合的形象三大类。[8]由此可见,早期河西地区酒泉郡包括酒泉西沟、酒泉丁家闸、嘉峪关新城和张掖高台骆驼城墓群等,酒泉西沟唐墓世俗人像风格仍然继承、延续了魏晋十六国时期酒泉丁家闸、酒泉西沟、嘉峪关新城和张掖高台墓室壁画的现实人像的表达方式,与唐敦煌佛爷庙湾模印砖神兽题材在一定程度上有所差异,但双方都受到佛教文化影响。其功能性在经济繁荣的基础上,人们开始不断追求精神文明,享受聆听美妙的乐曲,吹奏演奏美妙的旋律,百姓的心愿就是渴望社会生活安稳安定,对未知生活充满向往乐伎吹奏动听的旋律,根本之意为客观世界增添五彩缤纷的色彩和光鲜靓丽的景象,还有一层引申之意,即采用赋予节奏性、韵律性的美妙乐章烘托出世人内心深处拥有美好生活的心愿。

三、乐伎模印砖与唐敦煌壁画乐伎形象之比较

盛唐乐伎模印砖与唐敦煌壁画乐伎形象之间有共性也有区别,通过分析二者的共性和差异性,可以清晰地分析和解读唐代酒泉西沟乐伎模印砖图像的独特魅力之所在。

1.二者共同之处

盛唐第148 窟六臂飞天乐伎

盛唐乐伎模印砖与唐敦煌壁画乐伎形象造型美观、质朴简洁;线条流畅、奔放、自由,部分线条具有粗细变化;二者体态刻画得十分轻盈、灵活、轻巧,尤其手持乐器、弹奏弦乐、吹奏长笛和笙箫时手姿显得十分娴熟、优雅及富有节奏感和韵律感;二者都包含有男性和女性形象在内,而且形象十分优美、典雅、和谐,直接描绘了乐伎演奏器乐时的生动形象,突出主体,显著的画面效果将主体刻画得淋漓尽致,画师们采用开门见山的表现手法,使得画面通俗易懂,观者过目难忘;二者都吸收佛教文化和艺术表现形式,我们能够直观地看到人物形象十分端庄、平稳、大方地排列在图像中,这一特征符合佛教艺术表现形式,《盛唐第148 窟六臂飞天乐伎》中飞天乐伎游荡在天空之中,其身体周围分布卷云纹饰,身体两侧各有三只手臂,造型十分独特,视觉效果突出,是唐代敦煌壁画乐伎图像中罕见的一种造型,形象端庄、得体大方、威严耸立,从人物的气势上就能够感受到浓厚的佛教文化韵味,这一点在酒泉西沟唐墓中的乐伎模印砖造型上也同样能够观察和感受到。六臂飞天乐伎以姿态优美的独特样式呈现在观者面前,但它并未漂浮不定,而是以平稳的身姿出现在画面中。除此之外,我们能够观察到六臂飞天乐伎的线条奔放、流畅、自由流动,以至于其体态灵活、轻盈、轻巧,并不呆板、不僵硬,这一特征和盛唐酒泉西沟乐伎模印砖相似,并有共同之处。[9]通过对盛唐莫高窟第148 窟六臂飞天乐伎实例分析,笔者得出结论:盛唐乐伎模印砖与唐敦煌壁画乐伎形象二者有许多共同之处。从乐伎主体形象分析,二者的造型、身姿及体态都十分类似,具有共性;从图像学角度分析,二者都具有一个共同点,即视觉效果突出,画面层次分明,较为醒目;从文化内涵的层面上分析,二者同样受到佛教文化及佛教思想的影响,乐伎端庄沉稳、气势威严;从动态表现形式上分析,运用流畅的线条二者刻画轻巧灵活的身姿,使得乐伎在拨动琴弦那一刻,呈现多变、有律动、有节奏的艺术形式;与《初唐第220 窟乐伎》相比,二者在弹奏竖琴时手姿、指法高度相似,都为食指和小拇指翘起,主要通过拇指、中指和无名指拨动琴弦,绽放美妙旋律;与《莫高窟第154 窟乐伎》相比,二者在吹奏长笛时手姿、指法高度相似,食指和小拇指翘起,主要通过拇指、中指和无名指控制笛身。敦煌壁画供养人乐伎(又被称为“伎乐人”)以现实生活为基础,描绘人间世俗的音乐活动,直接反映社会音乐生活,较为客观地反映世俗乐舞,现实性较强,这与酒泉西沟唐墓乐伎的表现方式基本相同,都反映了现实生活。《西凉乐》首先是以乐伎演奏乐器为主要表现形式,然后加入优雅的舞蹈,最后融入了伴奏旋律,形成完整的、具有律动性的优美乐章。乐器种类多样,分别为磬、卧箜篌、竖箜篌、琵琶、五玄、笙、箫、长笛、横笛及齐鼓,这些乐器大多为民间常见的,而唐代时期的《西凉乐》既有西域地区传入的乐器,也有中原地区传入的乐器,还有当地特色乐器,通过三为一体形式为听众带来美妙动听的乐章,唐代最具代表性,是当时敦煌以及河西地区共有的器乐演奏形式,具有世俗性,也是中国传统民间艺术表现形式。[10]以上是笔者通过整理归纳得出盛唐酒泉西沟乐伎模印砖与唐敦煌壁画乐伎的相同点。

初唐第220 窟乐伎

2.二者之区别

盛唐酒泉西沟乐伎模印砖:乐伎的面貌写实、真实,具有客观写实性,受河西魏晋嘉峪关新城、酒泉丁家闸、酒泉西沟以及张掖高台骆驼城彩绘砖艺术风格以及当地地域文化的影响,唐墓酒泉西沟乐伎的面部特征为当时人物面貌的真实写照。乐伎的服饰同样也是按照盛唐时期人们的真实着装进行刻画的,高度还原了当时乐伎在社会生活中的客观景象。其中,唐墓中的女性乐伎弹奏竖琴、弦乐,男性乐伎吹奏长笛,他们分工明确,演奏时姿态基本都为端庄、沉稳的男性坐姿,女性乐伎拨动竖琴姿态为站姿,男性乐伎吹笙姿态为跪姿,笔者认为,盛唐时期酒泉西沟乐伎姿态由于不同性别,不同人物演奏不同器乐,所以呈现出的姿态也不相同,其姿态应该对应乐伎的性别、演奏的器乐、形成特定的模式和规律性。唐墓酒泉西沟乐伎手中只持有长笛、笙、竖琴等乐器,笔者对图进行逐一观察后并无发现他们手持其他物品。

莫高窟第154 窟乐伎

唐敦煌壁画乐伎形象。笔者在此将敦煌壁画中的乐伎形象划分为三类,逐一与盛唐酒泉西沟乐伎模印砖进行对照和比较。

(1)天宫乐伎。无论吹奏长笛还是弹奏竖琴,人物造型多为男性,这与盛唐酒泉西沟乐伎不同,没有对女性和男性手持竖琴、长笛进行明确细致地划分和分类。天宫乐伎有挺直的鼻梁,深凹的眼睛炯炯有神,双眉连成一线,上身赤裸为裸体,人物的脸型以及服饰样式风格有明显的西域文化特征,并且手持多种乐器,除外还有双手合掌、手持莲花、手持彩带、手持花环等一系列各式各样、多变的手姿形象,其手持物品的种类呈现多样化特征,各式各样的物品蕴含的意义不同,代表不同的象征内涵,体现了西域佛教文化与中原文化的融合,佛教人物形象与现实社会中仕女形象紧密联系,表达了人物的世俗性、真实性和人性化,最大区别在于酒泉西沟乐伎手持物只有一种,就是乐器(长笛、笙、弦乐或竖琴)。

(2)盛唐第445 窟伽陵鸟乐伎。有升仙之意,原因在于中国佛教与道教自始至终相互联系,道教多表达的含义为供奉神灵 、敬畏神仙、弘扬中华文明和中华传统文化,与酒泉西沟乐伎追求的现实性有较大差异性。伽陵鸟乐伎造型为鸟身人首像,受佛道文化影响,躯体如同仙鹤,张开翅膀并展翅飞翔,双腿细长,手持器乐,样式独特,整体形象精致美观。从画面构图上分析,伽陵鸟乐伎通常被画师们绘制在经变画佛之下方或者经变画乐队的两侧及前方,使得其造型醒目、对称,有敬畏佛本尊之意。笔者认为,伽陵鸟乐伎受到佛教文化和道教文化的影响,不仅刻画出乐伎真实模样,画面还融入儒释道“人神合一”的思想及绘画的表达方式,然而酒泉西沟唐墓中乐伎主要刻画现实人物形象,表达客观现实生活题材。郑汝中先生认为伽陵鸟在敦煌壁画中出现较晚,主要形成在唐代,伽陵鸟造型已经完全中国化,是中国创造出来的,其仙鹤造型与中国道教中羽人、飞鹤、升仙有着紧锣密鼓的联系。[11]

(3)敦煌壁画最常见的云纹纹样,受佛教艺术影响。云纹表达了对神的敬畏,是壁画中常见的元素之一,同时云纹元素具有装饰性作用,对画面进行美化修饰,这一点与酒泉西沟唐墓中乐伎模印砖画不同,乐伎模印砖并无云纹元素。

以上是盛唐酒泉西沟乐伎模印砖与唐敦煌壁画乐伎的不同之处,笔者对二者内容进行细致整理和归纳,对比之后发现盛唐酒泉西沟乐伎形象在当时社会历史背景下,雕刻家与工匠们注重乐伎形象的真实性、现实性,采用写实技法刻画出真实存在的乐伎形象。

结语

截至目前,乐伎模印砖只有盛唐甘肃酒泉西沟一号墓中被发掘并呈现,是唐代酒泉西沟最具代表的乐舞类艺术作品。因为罕见稀少同时又具有艺术研究价值,所以受到社会各界广泛的关注和重视,目前学界对这一专题研究并不多,相关论文、文献资料与图像资料十分有限。对于酒泉西沟一号墓中乐伎模印砖这一专题的解读,笔者从模印砖“乐伎”图像的历史背景分析乐伎模印砖的来源、形成发展、功能性和符号化等方面,对酒泉西沟唐墓中的乐伎形象进行多视角的分析,将其与唐代敦煌壁画中的乐伎形象进行对比分析,通过二者的样式、造型、艺术风格、表现手法及思想意识形态等多方面对照,使观者更加清晰地对酒泉西沟乐伎模印砖有深刻的认识和解读,从而使我们对酒泉西沟唐墓乐伎模印砖有全新的定位和认识。

注释

[1](北齐)魏收.魏书志.卷十四[M].北京:中华书局,1987.

[2]林少雄.古琢丹青——河西走廊魏晋墓葬画[M].兰州:甘肃教育出版社,1999:101-110.

[3](宋)欧阳修,宋祁.新唐书·礼乐志.卷二十二[M].北京:中华书局,1975.

[4]魏徵.隋书.卷十五[M].北京:中华书局,1973.

[5]卢冬.地下画廊——河西走廊出土壁画彩绘砖[M].兰州:甘肃人民美术出版社,2017:155.

[6](唐)张彦远.历代名画记.卷十[M].北京:人民美术出版社,1963.

[7]杨宇辉.临夏砖雕艺术初探[D].西安:西安美术学院,2012:12.

[8]戴春阳.敦煌佛爷庙湾唐代模印塑像砖墓(一)[J].敦煌研究,2015(5):3-4.

[9]高德祥.敦煌古代乐舞[M].北京:人民音乐出版社,2008:53.

[10]朱晓峰.唐代莫高窟壁画音乐图像研究[M].兰州:甘肃教育出版社,2020:198-201.

[11]郑汝中.敦煌壁画乐伎[J].敦煌研究,1989(4):20-21.

——酒泉晋城门

——『不是西沟离不开我是我离不开西沟』