马克思线性生产框架下的生态可持续性测量

荆克迪 钟荣盛 冯志轩 刘宜卓

一、引 言

如何实现生态环境和社会经济的协调与可持续发展已经成为国际社会讨论的重点议题,该议题也备受学界关注。对可持续发展展开研究,应认知可持续发展程度的测度问题,把握生态可持续性的历史动态和现状,以此探索可持续发展的影响因素与未来趋势。目前,学界已有大量文献讨论可持续发展程度的测度问题。其主要从两类视角出发展开讨论,一类是从新古典经济学理论出发,使用包括绿色GDP、真实储蓄率以及包含环境投入的全要素生产率在内的方法,修正传统的经济学概念,以此反映经济发展过程中的生态后果(陈诗一,2009;熊娜等,2008;彭涛等,2010;王永瑜等,2010;曾嘉等,2014);另一类则是将生态环境和社会经济环境视作整体系统,选取差异化指标反映系统内各结构状态并展开综合性分析(侯瑜,2001;鹿晨昱等,2015;郭淑芬等,2017;朱婧等,2018;张含朔等,2021;邵超峰等,2021),该类思路参照自然科学研究范式,驱动力-压力-状态-影响-响应(DSPIR)是其代表性模型(张建清等,2017)。这两类思路都具有成熟的技术路线和广阔的应用场景,为考察可持续发展程度提供全面且细致的见解。不过,已有研究在选取可持续发展程度测度指标时,其依据并不完全客观且未标准化,这也导致测量指标选择的异质化程度较高;而指标加总的方法也存在类似问题;同时,现有测量标准更侧重于现象阐释,未充分揭示可持续发展水平背后的理论逻辑。实际上,生态可持续性的历史变化受自然因素影响,而社会结构自身的逻辑发展与变化也会对其产生深刻影响,关于可持续发展水平测度的基础理论应当是一个对于社会经济结构有全面把握的理论。基于此,本文将目光转向马克思主义经济学理论,马克思主义理论本身作为深入洞察人类社会发展的基本结构和基本逻辑的理论体系,在生态领域也提供了大量独特而深刻的见解。本文以马克思主义经济学中劳动生产率和生态生产率相互偏离的观点为起点,揭示资本主义经济基本运行逻辑导致生态可持续性下降的机理,在该理论基础上,参照Hahnel(2017a,2017b,2017c)的思路,构建一个可衡量经济体生态可持续性水平的测度标准与计算方法,并使用Eora数据库进行计算。

二、理论基础

马克思的理论对于解决生态问题有非常重要的论述,这一方面体现在马克思的著作和手稿内有关生态问题的讨论中,并被后续许多的生态马克思主义学者所挖掘和整理;另一方面则体现在其对商品经济一般规律和资本主义经济规律的探讨之中。

对商品经济和资本主义经济基本范畴和规律的探讨是马克思整个逻辑体系的关键,乍看之下,与生态有关的论述并不多见。然而,有趣的是,这恰恰体现了这一逻辑体系对于商品经济和资本主义经济生态后果的把握(Burkett,1996;Mann,2010)。正如Huber(2017,2018)所言,价值理论是马克思经济理论的起点,包含商品经济的基本运行逻辑,价值本身是一种社会关系,并由货币表现出来,一切经济活动实际上都是以货币这种价值形式作为媒介,而经济活动背后“真实的自然”反而被抽象掉了。

基于此推导向前延伸,追求价值增殖的资本可以通过提高劳动生产率来获得超额剩余价值和相对剩余价值,在这个过程中劳动生产率的实际生态后果同样是不重要的,而且追求作为同质的、无差别人类劳动代表的价值的增殖具有无限性,与实际生产的物质过程的有限性必然是冲突的(O’Connor,1998;Smith,2006;福斯特,2006a)。因此,马克思本人刻画了商品经济和资本主义经济的基本运行逻辑,这个逻辑中对生态考察的缺乏并不是理论的不完整,而恰恰是这一经济体系自身对生态环境的忽视。实际上,资本主义的内在逻辑并不仅仅是在追求价值增殖过程中忽视其环境后果。正如剩余价值理论指出利润的来源是工人的无酬劳动一样,生态马克思主义学者指出对于自然的廉价使用也是利润的必要基础。工人的无酬劳动体现了资本主义生产过程的社会基础,而自然的廉价使用则体现了这一生产过程的自然基础(福斯特,2006b;Walker,2017)。马克思主义经济学通过对资本主义经济逻辑的概括,深刻揭示了资本主义经济制度下生态环境发展不可持续性的基本逻辑。

既然生态环境的不可持续性来自技术进步中对劳动生产率增加的片面追求,又因为技术变化过程中生态环境的可持续性来源于劳动生产率与生态环境因素的分离,所以测量技术进步对生态环境影响的最直接方式则是使用生态环境生产率,与劳动生产率是生产一单位产品所需要的总的同质劳动时间量类似,生态环境生产率可以用生产一单位某一产品的总生态环境投入来表示,生态的可持续性就可以使用二者的差异来说明(Hahnel,2017a)。

从上面的分析我们可以看出,对于生态可持续性的条件,fx′与N之间的比较其实反映的是目前生态环境与生产活动之间某一时点上的静态关系,而g和q之间的关系则是二者之间动态的关系。将两者结合,我们可以对这一时期的生态可持续性条件进行一个全面的判断,而从长期和动态的视角来说,g和q之间的动态关系是更为重要的。

由此,我们就得到了刻画一个经济体系生态可持续性条件的方法。关于这个条件,我们还有以下几点需要说明。

首先,这个条件看上去与环境经济学中最基本的IPAT理论非常相似,即环境影响(I)=人口数量(P)×富裕程度(A)×技术水平(T),如果以人均GDP衡量富裕程度,则这一等式在一国范围内是恒等式。在这个等式中,如果给定人口数量不变,同样富裕程度也是对于环境的压力,而技术水平则是缓解这种压力的手段。那么从表面上来看,这与劳动生产率增速和生态环境生产率增速之间的比较是类似的,但是其实二者是存在重要的区别的,二者的区别在很大程度上说明了这种度量方法的关键所在。二者最大的区别在于IPAT中的技术水平没有区分劳动生产率和生态环境生产率的差别,只是将技术进步作为提高效率和缓解环境压力的根本方式,而没有考虑到技术进步在不同的维度上是不一样的,而这二者的区别正是本文所讨论的生态可持续性的核心设定。二者第二个重要的区别在于IPAT方法隐含了本国的富裕程度取决于本国的产品生产,只有在这个意义上本国的富裕程度才有可能成为本国环境的压力,而实际上在资本主义世界体系中,许多中心发达资本主义国家的财富并非来源于本国的生产,因此也就不会给本国环境带来压力。

其次,在这个生态可持续性的条件中,虽然我们以“生态环境生产率”代指技术的环境影响,但是不仅技术进步会分成劳动生产率和生态环境生产率两个侧面,实际上同一个技术的生态环境生产率也是存在多个侧面的。例如,某一技术进步对于水资源生产率和土地生产率的改进速度可能是不同的,甚至是相反的,而这些生产率同样也是异质的,不能直接比较,这与前述理论逻辑是一脉相承的,自然本来就是异质的,生产对自然的影响是多方面的、复杂的,将这些异质的自然进行“同质化(例如货币化)”,其本身就是资本主义条件下经济主体追求价值无限增殖的逻辑的一种反映和“投射”。因此,我们要获得对生态可持续性更为全面的理解,就需要测量各种不同意义上的生态环境生产率。

三、生态可持续性的度量方法

基于理论基础,生态可持续性的度量主要来自两组数量的比较:生态环境生产率的增长率q与劳动生产率的增长率g,以及一种环境投入的总投入量fx′与这种环境投入的自然再生水平N。如前所述,从动态角度来看,比较两种生产率的增长率更为关键,无论是可再生还是不可再生的资源环境投入,在一定时期内的生态可持续性都依赖于这种比较。另外,由于某种环境投入的自然再生水平在实际计算过程中是比较困难的。因此,接下来的研究主要关注生态环境生产率与劳动生产率的增长率的比较。

(一)经典的全劳动生产率与全资源环境生产率的计算

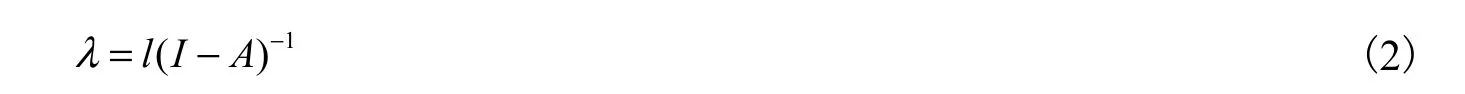

在一种产品的生产过程中,对劳动或者某种环境投入的使用并不仅仅来自生产过程中直接的投入,生产这些产品使用的各种生产资料在其生产过程中也使用了这些投入。因此,在计算生产率及其增速时,就不能仅仅使用生产中的直接劳动投入或环境投入来计算,而需要将整个“迂回生产”过程中的全部投入都包含进来。在马克思主义经济学中,一般将这种包含产品生产的全部劳动量的劳动生产率叫作“全劳动生产率”。与此相对应,我们将包含了产品生产全部资源环境投入量的生产率也称为“全资源环境生产率”。理论上,计算不同部门的全劳动生产率并不困难,因为在马克思线性生产框架下有着非常成熟的计算价值的公式,即公式(1)。

其中,A是中间投入系数矩阵,其中元素aij代表第j部门生产1单位产品所需第i部门生产的中间投入品的数量,l是直接劳动投入系数行向量,其中元素lj代表第j部门生产1单位产品所需要的直接劳动投入量,λ是价值行向量,也即全劳动投入向量,其中元素λj代表第j部门生产1单位产品所需要的总劳动时间量,也即单位商品内所包含的价值量。因此,我们可以通过求解式(1)得到某一时期的各个部门的单位产品价值量,如公式(2)所示。

其中I是单位矩阵。价值量的倒数也即劳动生产率。

上述公式的核心逻辑在于,生产过程的投入由一定的生产资料和活劳动构成,生产资料自身包含着一定的物化劳动,这些物化劳动可由生产单位产品所消耗的生产资料的数量aij和其价值λi的乘积表示,λA即为不同商品包含的物化劳动向量,而公式(1)的含义即为单位商品所包含的物化劳动λA与活劳动l之和等于单位商品的价值量λ,由此可以求解出λ。

与计算全劳动生产率的方法类似,也可以通过这种方法去计算全资源环境生产率,给定经济中的任意一种资源环境投入的直接投入行向量f,其元素fj代表第j部门生产1单位产品所需要的直接资源环境投入量。与式(2)类似,可将一个经济体中的总资源环境投入向量e表示为:

上述的计算方式在计算各个部门单独的q和g时是没有问题的,但是在多数情况下,相比于关心一个部门的生态可持续性,研究者更应关注一个国家或地区整体的生态可持续性。这就需要对不同部门的劳动生产率增速和资源环境生产率增速进行加总。但是,在上述方法中每个部门由于生产的使用价值是异质的,劳动生产率是每单位劳动时间内生产的使用价值的量,那么劳动生产率是无法直接比较的,这也就意味着我们没有办法将各个部门的劳动生产率及其增速简单地加总起来(冯志轩和刘凤义,2020)。资源环境生产率由于是每单位资源或环境投入所对应的使用价值的量,也存在类似的问题。这也是计算劳动生产率和资源环境生产率时我们所面临的关键性问题。

(二)全劳动生产率增速与利润率之间的关系

Hahnel(2017a,2017b)提出了一种新的解决思路,既能在计算时考虑到生产资料生产的全劳动生产率和全资源环境生产率的增长率,又能够避免先计算不同部门增长率再进行加总时所遇到的困难。其主要思路是利用一种特殊的“利润率”测度出整个经济剩余生产能力的进步。

具体而言,在线性生产框架下,利润率作为不变资本和可变资本投入的一个特征值,不严格地说,在其他条件不变的前提下可表示整个经济所能产生的剩余产品的水平,因此可以和一个经济体的生产效率联系起来。但是,这种联系也仅仅能在不严格的意义上成立,因为根据政治经济学的理论,利润率是由技术和分配二者共同决定的,利润率的增长与劳动生产率的增长即便在给定其他条件不变的情况下也不是一一对应的。马克思在《资本论》第一卷“机器和大工业”一章中曾指出,由于剩余价值是由资本家无偿占有的,所以资本家眼中的成本和社会实际付出的劳动总量是不一致的,所以一部分用机器替代劳动的技术尽管能够降低社会总的劳动量与提高劳动生产率,但是从资本家的角度出发则无法节省成本和提高利润。这已经暗示了利润率的变化和劳动生产率变化的不一致。

这一见解由罗默(Roemer,1981)进行一般化,部分研究将其称为罗默定理。该定理认为,在线性生产的设定下,技术选择的劳动生产率准则与利润率准则会存在偏离,对于生产资料替代活劳动的技术而言,所有符合利润标准能够提高利润率的技术都能提高劳动生产率,但并非所有能提高劳动生产率的技术都能提高利润率,这是马克思所讨论的情况;此外,对于活劳动替代生产资料的技术而言,所有提高劳动生产率的技术都能提高利润率,但是一部分不能提高劳动生产率的技术也能提高利润率,这是与马克思所讨论的情况对称的另一种情形。这种偏离取决于工资率的水平,随着工资率提高,这种偏离会减小。Hahnel(2017b,2017c)对这种情况进行进一步推论,在工资率的水平使得利润率等于0的前提下,新技术选择的两种标准是重合的,提高利润率的技术也会提高劳动生产率。

以相对形式化的方式来说明,在不考虑固定资本的情况下,生产价格和利润率可由下式决定:

A和l与式(1)中定义相同,w是货币工资量,p是生产价格行向量,r是平均利润率。可以进一步将货币工资展开成w=pc′,其中c′是工人的消费列向量。给定A+c′l是非负不可分解矩阵,根据Perron-Frobenius定理,我们能够得到一个唯一确定的r和一组相对生产价格。

我们通过变动c′使得平均利润率等于0,且由于上式的价格量为相对水平,我们可以通过生产价格变化,将w标准化为1,则式(4)变为:

与式(1)比较,我们发现式(5)意味着生产价格p在平均利润率等于0时与价值λ相等。在给定其他条件不变的情况下,新技术下计算得到的利润率也就相当于度量了整体经济剩余的增加,从政治经济学的意义上来说,这实际上可以理解为度量由于劳动生产率提高带来的相对剩余价值生产的水平,从而也就度量了整个经济的全劳动生产率增速g。

我们也可以利用工资利润曲线从几何直观上对此进行解释(图1)。

图1 利润率与全劳动生产率增速测量关系

图1中有两种技术,如果经济从技术1变到技术2,工资利润曲线会发生变化,由于在线性生产理论中工资利润曲线与y轴的交点也表示劳动生产率水平,与x轴的交点表示资本生产率(与最大利润率相同),一个直观的想法是可以利用工资利润曲线去测度技术的变化。不过因为技术进步对劳动生产率和资本生产率的影响可能不是同步的,加上其对相对价格也会产生影响,所以工资利润曲线可能存在各种旋转和形变(Pasinetti,1977)。因此,从技术1到技术2的变化过程中,曲线位置变化的方向可能是不确定的,例如图1中技术1的工资利润曲线在线段下部相对技术2的工资利润曲线更靠外,而在上半部分则相对技术2更靠内,这也是技术选择的利润准则和劳动生产率准则差别的直观表现。对此,要测度劳动生产率增速,可从不会旋转的A点入手。Hahnel的方法,实际上就是以AB线段的长度衡量工资利润曲线的外推程度来估计经济整体的全劳动生产率增速g。

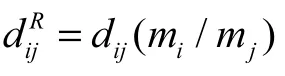

由于资源环境投入和活劳动投入在线性生产体系下都是初始投入,资源环境投入的线性生产模型与活劳动投入的模型是同构的,因此对于资源环境投入而言,上述逻辑同样成立,可以用下式表示这种均衡关系:

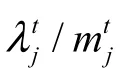

φ和η分别可以类比于生产价格条件下的生产价格向量和一般利润率,但是此处没有直接的经济意义,f是直接的资源环境投入量向量,ω=φc′。当我们在原有技术条件下调整φ的量纲使得ω=1,且调整c′使η=0后,同样φ退化为式(3)中的e,从而将新技术代入式(6)所得到的η值就成为新技术所带来的资源环境剩余的增加水平,也就等于整个经济在新技术条件下总的资源环境生产率增速q。

(三)全劳动生产率增速与全资源环境生产率增速的计算方法

根据上述的理论框架,可以进一步讨论如何具体计算全劳动生产率和全资源环境生产率的增长率。我们需要具体解决的问题主要有两个,一是确定使得利润率为0的实物工资向量的方法,二是如何在价值型投入产出表下进行计算。

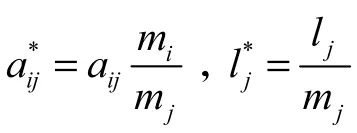

1. 实物工资向量的确定

2.价值型投入产出表下的计算

四、数据来源与计算结果

上面,讨论了如何利用价值型投入产出表数据,在整体上计算一个国家的全劳动生产率增长率和全资源环境生产率增长率,并由此通过二者的比较得到一经济体的生态可持续性的测量方法。下面,我们将会利用这种方法具体计算全球88个经济体1991—2015年的生态可持续性。

(一)数据来源

本研究主要使用Eora数据库。该数据库给出世界范围内180个国家和地区从1990—2015年的价值型投入产出表,也包括能源、二氧化碳排放等在内的分部门直接资源使用或环境排放数据,满足本研究的数据使用需求。而且,这一数据库所提供的数据以年度为单位,相比于其他需要间隔更长时间的投入产出表,能够让我们在更精细的时间尺度上计算生态可持续性的变化。但是,Eora数据库只给出各经济体分行业劳动人数数据,没有给出计算劳动生产率增速所必需的劳动时间总投入数据,因此本文结合Eora给出的分行业劳动人数以及国际劳工组织数据库的周劳动小时数据,对劳动时间总投入进行估算,由于国际劳工组织的周劳动小时数据只覆盖了部分国家,所以也只能对这部分总计92个国家进行计算。在计算过程中,我们发现白俄罗斯、摩尔多瓦、阿塞拜疆、阿尔巴尼亚这几个国家早期的数据不满足经济的生产性条件,或者其变动明显不符合经济逻辑,考虑可能是这些国家在20世纪80年代末、90年代初的变动过程中数据统计和推断不可信,故将这些国家剔除,最终共计算了88个国家的数据。

(二)计算结果

图2(见附录2①可以扫描本文二维码从本刊网站本文附录中查阅之,下同。)展示了1991—2015年世界各国碳排放平均生态可持续程度,即碳排放生产率平均增速减去劳动生产率平均增速(q-g),按照生态可持续性由低到高排列。图3(见附录2)则展示了各国碳排放生产率平均增速(q)以及全劳动生产率平均增速(g),反映了图2中生态可持续性的原因。图3的纵轴是碳排放生产率增速,横轴是劳动生产率增速,同时为更清晰地展示各国生态可持续性原因的差异,我们没有将纵轴和横轴相交于原点,而是分别相交于各自的中位数点,因此高于横轴就意味着碳排放生产率增速位于样本的前50%,位于纵轴右侧则意味着全劳动生产率增速位于样本的前50%,反之亦反是。图3中的斜线表示碳排放生产率增速等于全劳动生产率增速,是碳排放可持续性的边界。斜线左上方碳排放生产率增速大于全劳动生产率增速,排放是可持续的;且离斜线的方向距离越远的国家,说明其碳排放越可持续,生态改善越明显。与此相反,斜线右下方表示不可持续;一国方向距离越远,排放越不可持续。另外,需要特别说明的是,在图3中有个别国家距离大多数国家的位置较远,将这些国家反映在图3中会让大多数国家的数据点变得拥挤,因此为了让图3能够清晰地反映各国的基本情况,我们在图3中没有反映那些少数的离群点。

结合图2和图3我们可以得到以下几个结论。

首先,整体而言,世界的碳排放是不可持续的,世界上大约有2/3的国家全劳动生产率增速大于碳排放生产率增速。这也与其他生态领域的研究相一致。并且,尽管碳排放生产率增速和劳动生产率增速存在一定的相关性,但是从图3来看,相关性并不强,二者离散程度较大,这说明至少在碳排放问题上,本文所叙述的技术的经济准则与生态准则的差异是存在的,对于技术进步的追求并不一定意味着生态可持续性状况的改善。

其次,根据图3我们可以把国家分成以下几类:(1)全劳动生产率和碳排放生产率增速都高于中位数的国家。这类国家生产的经济效率和环境效率都在提高;这类国家的普遍特征是劳动生产率进步速度更快,也因此均表现出碳排放的不可持续性;这类国家主要包括正在或曾经经历过快速技术进步的发展中国家。(2)全劳动生产率增速高于中位数而碳排放生产率增速低于中位数的国家。这类国家也几乎全部是发展中国家,其技术进步的经济后果与生态后果出现了明显的偏离,技术在快速进步而碳排放压力也在逐步加大。显然,这类国家中没有可持续性为正的国家。(3)全劳动生产率增速较低,但是碳排放生产率高于中位数的国家。因为样本国家整体的不可持续性,所以这类国家中一部分具有碳排放可持续性(主要是中高收入的国家),而另一部分则不具有这一可持续性,不过整体而言这些国家离可持续边界更近,碳排放不可持续性相对前两类国家更低。(4)全劳动生产率增速和碳排放生产率增速均低于平均值的国家。其中,少部分的国家由于劳动生产率增速过慢而使得碳排放可持续性为正,如俄罗斯和乌克兰。总的来说,一个国家碳排放的不可持续性既可能主要来自劳动生产率快速进步带来的压力,也可能来自碳排放生产率进步的相对缓慢。

与图2和图3类似,图4(见附录2)展示了1991—2015年世界各国水足迹平均生态可持续程度,即水足迹生产率平均增速减去劳动生产率平均增速(q-g),按照生态可持续性由低到高排列。图5(见附录2)则展示了各国水足迹生产率平均增速(q)以及全劳动生产率平均增速(g)。水足迹与碳排放最明显不同的是,水足迹的不可持续性更低,从图4可以看到大约有一半的国家以水足迹衡量的水资源利用是可持续的;而这一点反映在图5上则是可持续性边界相比于图3更加靠左。另一个明显的不同点是,水足迹生产率的提高与劳动生产率的提高的相关程度更高。这两点背后的原因是相似的,都涉及资源投入和环境排放的差异性。在前文我们提到,资本主义技术选择是以提升利润率为基础的,这意味着其更关注技术的经济效率维度。当技术的生态效率维度本身与经济效率维度联系相对紧密时,两种效率的选择会表现出一定的一致性,反之则会表现出差异性。像水足迹这类技术效率,作为一种资源投入,本身是由人类劳动提供的,因此即便技术选择只关心经济效率或者说劳动生产率的提高,水资源利用效率也会有一定程度提高。与水足迹相反,碳排放主要是对环境产生污染,其数量并不与劳动投入紧密相连,因而提高劳动生产率的技术选择准则并不会必然提高碳排放生产率,两种技术效率之间的关系相对微弱。因此,政治经济学的生态生产率,在测度上环境排放和资源投入都可以用类似的方式获得,但是两类生态生产率的实际变化规律是存在明显差异的。当然,正是这样一种测度和分析框架上的统一性,才能够让我们更加直观地观察到这种变化规律上的差异性。

与碳排放类似,我们也可以根据两类生产率把国家分为4类,对应图5中的4个象限。与碳排放不同的是,劳动生产率增速低于中位数,水足迹生产率增速高于中位数的国家全部是生态可持续的国家。同时,劳动生产率和水足迹生产率增速均高于平均值的国家则存在可持续和不可持续两种可能性。这体现了从政治经济学角度考察生态可持续性的理论价值和现实价值。由此,我们更明确了,对于生态可持续性而言,重要的不是两种技术进步的绝对水平,而是二者的相对关系。

图6(见附录2)和图7(见附录2)反映2011—2015年的世界各国碳排放和水足迹的可持续程度,以及近年来技术变化的总体状况。总的来说,碳排放可持续性状况在近年来有所改善,可持续边界有了明显左移,这说明在近年来国际社会持续关注碳排放问题和世界范围的碳排放问题治理机制日渐成熟的情况下,碳排放问题得到了一定程度的缓解,但水资源利用的可持续性则没有太多变化。同时碳排放生产率增长率与全劳动生产率增长率的关系相比于水足迹生产率增长率与全劳动生产率增长率的关系,仍然较弱。整体来说,二者的差异在近5年的数据上也有明显的体现。

另外与图3和图5对比,我们发现中国近年来的生态可持续性明显提升,水资源可持续性状况的改善程度达到世界前列水平。接下来,我们更详细地考察一下中国的情况。

图8展示了中国1991—2015年碳排放和水足迹的可持续性。为了更好地呈现数据的趋势和减少偶然波动的影响,我们展示了5年平均的生产率增速和可持续性数据。整体来看,中国的全劳动生产率增速一直处于非常高的水平,尤其是2001—2010年,这也是中国近几十年来经济增长速度最快的一个时期;碳排放生产率的增长率呈现不断波动的状态,在2001—2005年有一个明显的低谷;水足迹生产率增速在1991—2010年表现出明显的上升趋势,在2011—2015年有所回落,但其增速仍然非常快;碳排放可持续性和水足迹可持续性的时间趋势基本一致,1991—2000年其状况存在一个改善的过程,2000—2005年则出现了可持续性水平下降的情况,2005年以后再次持续改善;水资源利用在2011—2015年的平均水平已经为正,而如果考察年度数据,碳排放在2015年也在整个样本期内首次出现可持续情形。

图8 中国的碳排放与水足迹可持续性(单位:%)

整体来看,中国生态可持续性状况的改善有生态环境生产率和劳动生产率两方面的因素。中国的生态可持续性受到劳动生产率进步速度的压力,从图3和图5就可以看到,中国的碳排放和水资源生产率的进步速度并不慢,但是由于劳动生产率进步过快,所以生态可持续性仍为负。这意味着,中国的资源环境问题不能简单地理解为“粗放型”发展带来的问题,因为技术实际上在快速进步,在劳动生产率的维度上尤其如此。

随着中国经济的发展和技术进步,中国的技术逐渐接近世界技术前沿,各个维度的生产率增速都有放缓的趋势,但是在这个过程中两类资源环境生产率回落相对较慢,使得碳排放和水资源利用的可持续性压力得到迅速缓解。

五、结 论

本文利用马克思主义政治经济学的基本原理和当代生态马克思主义的相关理论,构建了一个理解经济体生态可持续性的理论框架。这个框架的一个核心思想是,生态可持续性的压力可以反映在劳动生产率增速与生态环境生产率增速的差异上,前者代表了人利用和改造自然界物质和能量的能力,后者则表示自然资源和环境所能容纳这种利用和改造的能量。

在这一思路的基础上,本文拓展了Hahnel提出的方法,构建了一个利用投入产出数据测度一个国家生态可持续性的方法,并利用Eora数据库的数据测度了世界范围内88个经济体的碳排放和水足迹可持续性。这些数据验证了本研究的理论,为理解生态可持续性提供了新的理论视角。现实数据确实如生态马克思主义理论所言,技术的经济效率和生态效率是存在“疏离”的情况的,这一点在碳排放上体现得更加明显,因为以碳排放为代表的环境生产率,本质上不是一种生产过程的“投入”,与劳动的关系相较于“资源”更远。同时,由于生态可持续性本身取决于劳动生产率增速与生态环境生产率增速的相对关系而不是绝对水平,所以技术水平高和进步速度快也不一定意味着生态可持续性的存在。在碳排放和水资源利用上,很多国家都存在劳动生产率和生态生产率增速都很高但不可持续的情况;也有一些国家两类生产率都低而其可持续性较高的情况。

我们发现,1991—2015年大部分样本国家的碳排放是不可持续的,碳排放的可持续性问题是比较严峻的。令人稍感欣慰的是,从2011—2015年的数据来看,世界的碳排放可持续性状况是存在改善的。水足迹的可持续性比碳排放稍好,但是也仍然不乐观,1991—2015年整体而言大约有一半的国家水资源利用是可持续的,而近年来这个比例相对稳定,没有明显提高。

我们还发现,包括中国在内的许多发展中国家在碳排放和水足迹方面存在不可持续的问题,这源于劳动生产率增速相对较快而不是技术进步迟缓;相反,一些发达国家可持续性增强来自其劳动生产率增速相对缓慢。这意味着生态可持续的含义在发达国家和发展中国家是不同的,这一点对于碳排放而言尤其重要,如果忽略了这个差别,以抽象的标准制定对发达国家和发展中国家的碳排放目标,将可能抑制发展中国家的劳动生产率提高和经济发展。

就中国而言,我们发现,中国是因劳动生产率增速较快而带来可持续性压力的典型国家。在样本期间内,中国的碳排放和水足迹生产率增速相较其国际平均水平更高,但是由于劳动生产率增长速度非常快,导致中国可持续发展压力增大。因此,中国过去环境问题不能被简单地归咎于“粗放型”的发展。近年来随着三种生产率进步速度的相对变化,中国这两类生态可持续性状况明显改善,水足迹的可持续性在2010年后稳定为正,碳排放在2015年首次出现了可持续性为正的情形。

当然,本文仅仅计算了碳排放和水足迹的生态可持续性,而技术的生态初始投入多种多样,存在着多个侧面的生产率,因此技术的生态结果也是纷繁复杂的。本文的计算并不能涵盖所有这些内容,希望我们的理论和经验研究能够提供一种新的理论视角和方法,为生态马克思主义理论的研究提供一个有益的起点。